“此岸”“彼岸”与情感表达

——哈代《爱玛组诗》中的空间诗学

徐勤良

(福建师范大学福清分校 外国语学院,福建 福清 350300)

20世纪前叶,以詹姆逊、巴赫金和弗兰克为代表的文学评论家开创了文学空间研究的先河,对后世文学空间研究影响深远。20世纪后叶,文学研究最终实现了空间转向。巴什拉、福柯、大卫·哈维以及苏贾等空间理论理论家看待空间的视角不同,但他们的确存在共通之处,即空间概念消解了一维时间对文本的霸权,使得文本空间从静态、死寂和单一状态走向了动态、活跃和多样的态势。

国内外学者公认《爱玛组诗》居于哈代最好的诗歌之中,是英国悼亡诗的极品。在国外,格兰迪·P从语用学角度考察了这组诗歌中的语序与悼念主题表达的关系问题。[1]安妮-里斯·弗朗西斯将这组诗歌讲述的哈代与爱玛之间的故事与维吉尔在《埃涅阿斯纪》中叙写的埃涅阿斯与克瑞乌萨逃离特洛伊城的故事进行比较,探讨了“抛弃”主题与“信任”传统。[2]在国内,邓永忠在论述哈代的悼亡诗时指出,哈代的悼亡诗在“融永恒与短暂为一体的时间处理手法在艺术上达到了炉火纯青的境界”。[3]康梅林将哈代的《爱玛组诗》与苏轼的《江城子》进行比较研究,发现哈代的悼亡诗更注重理性表达悲伤主题。[4]傅守祥和李馨把哈代的悼亡诗与纳兰性德的悼亡诗进行比较,强调了两人之间悼念亡妻艺术的差异性。[5]综上所述,就目前来看,国内外对这组诗歌的评价大多没有超出主题、悲伤艺术技巧以及时间范畴等几个方面。然而,空间概念在这组诗歌中同样具有突出的地位。本文将《爱玛组诗》置于空间诗学语境之中,着重进行诗歌细读和历史考据,扶正文本空间建构,解码哈代的空间诗学一角。

一、生命时空体的建构

巴赫金的时空体理论主要用于小说批评,而迈克尔·赫尔奎斯特在讲到巴赫金的文本空间与文类思想时指出,“巴赫金的文学思想的类别化在于对文类的思考,他强烈谴责批评家忽视文学史实际上是文类之间的斗争史”。[6]巴赫金关注了强叙事性的史诗,这给我们提供了一个思考叙事性占上风的抒情诗中“时空体”概念的突破口。“‘时空体’指的不是在文学作品中所呈现的单独的时间和空间,而是它们之间密不可分的相互关系,是文学作品中时间和空间彼此相互适应所形成的一个统一的整体,或者更具体地说是时间和空间相互结合形成的某种相对稳定的模式”。[7]

《爱玛组诗》是一个叙事性极强的整体。“没有什么长诗,所谓长诗就是许多短诗的接续,然后给人一个整体的印象”。[8]故事的完整性让《爱玛组诗》成为一个由21首诗歌组成的叙事性整体。“无论是诗歌还是小说,文本的空间形式注重的都是整体效果”。[9]在整个由21首诗组成的诗歌集合中,几乎每首都把时间中的故事放在空间坐标系中,由此整组诗歌成为一个庞大的异质空间体。在这个空间主宰的叙述性故事中,哈代用一个旅行视角来统摄整体,突出了故事的空间位移特质。在组诗的第一首《伤逝》中,哈代呼喊“在明媚的春天/我们一同出行游览/曾经一起所到之处”。[10]于是,承载着哈代与爱玛记忆的空间逐渐被打开并一览无余地延展开来。在这个过程中,时间并非消失或不起作用,时间起到交叉作用。“时间表现于空间中,空间表现于时间中。”[11]随着记忆大门的打开,立体化物理空间丰富了爱情记忆作为个人历史的内容,让个人历史不再是简单的从生到死的单向运作过程,而是一个多向性的发散建构过程。毕竟,死亡并没有阻止爱情的继续。

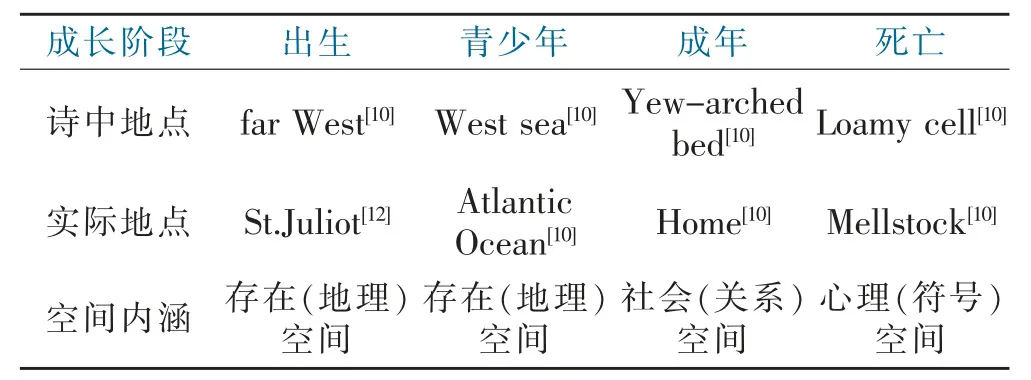

于是,哈代巧妙地用空间的推移诠释生命的进程,用地点勾勒出了爱玛的一生经历,用短小精悍的空间元素为整组诗歌搭建起一个可以广阔展现人生经历的时空体(见表1):

表1 爱玛人生时空体建构Tab.1 Chronotope construction of Emma’s life

首先,哈代并没有过分强调爱玛的生卒年月,因为这一历史事实与哈代丧妻之后复杂的心境关系并不大,相反,那些可以承载爱玛具体记忆的空间形式却极为重要。诗中用‘far West’这一个模糊的空间概念标明一个大致的空间范围,明确了方向,同时使得这一空间的几何向度具有无限延展性,从而增强了哈代与爱玛之间爱情的神秘性和浪漫性。那里正是“微小偏远的”圣·茱莉亚特,“地理和社交环境与世隔绝”。[12]爱玛就是在这远西的海岸边出生、长成一个少女。“所谓‘存在空间’,就是比较稳定的知觉图式体系,亦环境的‘形象’”,爱玛所处的独特地理位置形成了她独特的存在空间。[13]哈代被爱玛存在空间中的美和野性打动,因此记忆尤深,空间美与人格美合二为一。“当‘头发很亮,自由飘扬’的爱玛,骑着棕色母马穿越这片浪漫风景时,她为哈代创造了一个在当时就牢牢抓住他想象力的意境空间,这个意境空间也给了哈代力量,让他创作了让意境再现的‘爱玛组诗’。”[12]其次,哈代居住在英国东部的多赛特郡。1874年9月17日,“没有大太阳,但光晕尤显,柔和明亮”,已经是因作品《远离尘嚣》(1874年11月23日出版)的连载而名望在即的托马斯·哈代与年近三十四岁仍怀揣少女浪漫之心的爱玛·杰夫德结婚。[12]因两家对此婚姻都表示反对,婚礼在灰暗的圣·比特教堂举行,仅有三人见证。哈代对妻子的爱意甚至让他违背了家庭意愿,多少有点罗密欧与朱丽叶的悲壮情怀。曾为建筑师学徒的哈代很清楚灰暗的教堂空间对自己爱情和婚姻的寓意。把爱玛娶回家后的生活是甜蜜的,因为有许多“做的和说的/在她的紫杉木拱门的床上”。[10]至此,在哈代眼里,爱玛几经空间的推移,完成了一个天使般少女到妻子的转化。故事讲到这里,不难看出,哈代用空间呈现的是一幅童话般的情景:一个诗人(王子)去到远西的海边找到一位少女(公主),并娶她为自己的妻子。这与希腊神话中埃金娜岛王子珀琉斯与海女神忒提斯的爱情故事有几分相似。在这个层面上,哈代仅仅用生活中普通的地点因素,便将一幅宏大的人神共存的原型空间引入这组悼亡诗,丰富了诗歌本身的空间内涵,同时让这组诗歌超越个人情感空间层面,上升到人类感同身受的空间层面。最后,空间发生了转移,出现了“黑暗空间”和“死寂的场景”,[10]那里是如同监狱式的“小居室”,[10]是迈尔斯托克斯的斯蒂夫德教堂里的坟墓,爱玛死后,遗骨被埋葬在这里,这里也是哈代父亲墓地所在之处。耐人寻味的是哈代曾将他有关这座教堂的画作当做前期出版《维塞克斯诗集》的封面,这在一个侧面反映出哈代诗歌十分注重空间。

空间的转移是爱玛一生的过程函数,诸多地点正是函数图像上的关键向量,在由过去、现在以及对将来的影响等因素组成的时间坐标系中建构立体的空间,哈代与爱玛之间感情的升与落被直观地展现出来,悲剧张力溢于言表。由此可以说,哈代表达悲痛是在一系列特定空间里完成的,而且“时间凝聚在空间形式上分明可见”。[14]

二、作为“此岸”世界的典型物理空间

以往文学批评往往将物理空间视为故事发生、人物活动或情感表达的容器,文学批评发生空间转向后,物理空间的内涵逐渐被阐释出来。“与时间线性批评丰富多产相反,物理空间仅被定义为叙事场景或者静态刻板的地域。这种偏见在一定程度上造成社会生活历史语境化倾向加剧,地理与空间的想象被消解。实际上,空间物理属性本身就具有极强的启发性,对于地理与国家文化重构具有导向作用。”[15]同样,物理空间对个体文化的重构同样具有不可忽视的作用。

在《爱玛组诗》中,哈代勾勒出以生命为轴线的时空体的同时,选择具体的地点和方位作为聚焦事件的典型物理空间。哈代终其一生都非常关注“家”空间,他的第一诗歌“寓所”就是用浪漫主义笔调建构了自己居住的寓所,哈代把这个寓所建构成了“诗意栖居”空间,“树包围的村舍/远处有群山和天空”。[16]在爱玛组诗中,“家”空间显得尤为重要,因为它是哈代与妻子爱的见证。“他的访客”一诗中,家是一个浓缩了诸多生活情节的空间漩涡。“我注意到在我房间的变化!/雏菊的位置换成正式边框,/新粉刷的房间,挂画也变了,/还有其它杯子碟子,没有了与我喝茶的惬意角落”。[10]整首诗歌除了“月色暗淡时”(‘moon wastes weaker’)一词可以表示时间之外,其它都在诉说“家”所在“房间”的变化,这一系列变化让原本静止的房间成为容量剧增的动态空间,生活的各种画面并置于“家”这个有限的空间,这个空间凝聚着生活瞬间,记忆借助空间并置来回穿梭,在哈代面前涌动着空间化的永恒画面。正是这层层的空间画卷,增强了哈代悼念亡妻的广度和浓度,使哈代对妻子的思念成为一种永恒。

“博特利尔城堡纪”是整个21首诗歌中最能体现空间超越时间的一首。哈代认为时间的倔强和它客观的机械运动已经消磨掉了故事主体,但“城堡”这个极具保护性的坚固空间记录了所有哈代与爱玛的经历。“古老的岩石铸就道路的陡边,/它们从头至尾见证了许多,/大地悠久的变迁;/但它们也用颜色和铸件记录了我俩的经历”。[10]一直以来,哈代诗歌的时间主题占据哈代研究的主流视野,时间的确是哈代诗歌的一个重要主题,在哈代的第一首歌中诗人就借祖母之口告诉我们,“孩子,转眼五十年/世界大变迁”。[16]在哈代看来,时间是残酷的,改变了世界的面貌;然而,哈代同样告诉我们,他仍然住在祖母曾住过的寓所,那里一直是哈代身体和精神的归宿,因为,空间同样具有记忆力,时间的变迁没有战胜空间的记忆。“博特利尔城堡纪”中的城堡正因为承载了丰厚的历史变迁而成为见证哈代和爱玛爱情的永恒空间符号。物是人非,而事事未休,此处的时间高度空间化。人人都有“家”的空间意识,“城堡”也是一个每个人都可以触碰的空间。然而,对于哈代和爱玛而言,“这些地方是他们个人宇宙中的‘圣地’,是他们生活意义得以产生的‘神圣空间’,似乎正是在这些地方,他们得到了一种关于实在的启示;于是,这些地方对他们而言,不仅仅是日常生活中的一处普通的地方”。[9]它们是标志哈代与爱玛共同经历的物理空间,是哈代悼亡妻的情感场域。

三、作为“彼岸”世界的虚拟心理空间

在《爱玛组诗》中,爱玛以鬼魂的形象出现,自由穿梭于文本之间,这得益于一个虚拟心理空间体系的建立,因为它的抽象性,我们不是用观察而是用知觉将其感知出来,所以我们把它叫做心理空间。爱玛死后,哈代陷入悲痛与悔恨之中,为表达思念和追忆,哈代重游故地,试图找回当年的感觉。但残酷的时间会湮没一切,当一切都消失殆尽,有一个问题萦绕着哈代,爱玛到底去了哪里?哈代的无奈让他觉得爱玛“从四周各个方向凝视着我,/你栗色的头发,/灰色的眼睛和玫瑰红的脸颊晃来晃去”。[10]文中“四周”的英文单词为“everywhere”,这是一个包容一切的无限空间,而在哈代眼中,在这个空间里的事物却只有爱玛的影像,实现了均质的物理空间到不均质的心理空间的转化。我们可以跟随哈代的思绪或者心理活动去感知这个特定空间及其中的一切。

哈代不断摸索,在一些相对确定的方向上寻找爱玛。有时,爱玛从北方来。“于是我;蹒跚向前/四周树叶落下,/瘦风呜咽吹过灌木丛,从北方,/这个女人在呼唤。”[10]显然,哈代呈现的空间是立体化的、动态化的,树叶落下是纵向维度,风从北方来是横向维度,爱玛就在这个立体空间里出现。自然事物构建的物理空间成为心理空间投射的对象,虚拟的心理空间转化为可触摸的物理空间。由虚入实的转化告诉我们,哈代对爱玛的思念之深不言而喻。

有时,爱玛在梦中。在“是梦不是梦”一诗中,哈代首先回到了他与爱玛相遇的地点“圣·茱莉亚特”。[10]这是一个远离市井的封闭地区,在这里,哈代遇见一位童话般的少女,“我在那里找到孤独的她,/海鸟围绕着她”。[10]转而哈代回到现实,“我只是梦到那些”,“是的,我梦到很多那个在西边的地方”。[10]哈代在诗歌的最后部分发出诸多疑问,“那里是否有像圣·茱莉亚特的存在?/或者瓦伦西山谷/小溪流过,叶落山路,/或者比尼崖,或者波什瀑布飞水成迷雾”?[10]这里的“那里”是爱玛在斯蒂夫德教堂的坟茔,是另外一个世界。而“瓦伦西山谷”、“比尼崖”等都是哈代与爱玛同游写生的地方。哈代创设了一系列空间的重叠,将现实、梦镜与死亡之地三个空间并置。一方面,他们之间存在质的区别:现实与虚拟;另一方面,它们又相互关联:由现实入梦,死亡犹如梦境。哈代叩问虚幻,同样质疑现实,诗中空间通过并置成为一系列特殊空间,处于边缘、交界之处,在事物表象秩序间制造断裂,呈现和颠倒了正常的逻辑空间运作。这是哈代情感空间挤压的结果,是心理空间的往复与游弋。

哈代苦觅爱玛的踪迹,却仍辨不清爱玛存在的方向和地点,于是他区分了可以概括本质的“此岸”(‘here’)世界与“彼岸”(‘there’)世界。21首诗歌中的14首即三分之二的诗歌都明确地称生活的现实世界为“此岸”,而亡妻存在的世界为“彼岸”。“我愿躺在彼岸/让她住在世间/或者更好一起/长眠于彼岸”。[10]“彼岸”世界营造出一个与现实空间不同的宏阔景观,与现实世界形成鲜明对比,冲击着读者的认知图式。“彼岸”空间中有现实世界日常生活的图景,“我俩一同,一同在那里散步/当那里天气晴朗”;[10]也有爱玛鬼魂的言说,“你那时可能会思念我。但我不知道/你去那里访我几次,/也不知道你如今想法,/或你是否从未去那。我不在乎”。[10]哈代由此创设了一种镜子异托邦,“镜子使我所占据的地方既绝对真实,同围绕该地方的整个空间接触,同时又绝对不真实,因为为了使自己被感觉到,它必须通过这个虚拟的、在那边的空间点”。[17]哈代看来,组成自己的不光是自身行为,也包括爱玛与自己的共同经历,为了感觉到自己的过往,哈代创设了一个“在那边”的空间。于是,“此岸”与“彼岸”相对又相关联,生产出不均质的情感空间。

《爱玛组诗》的核心就是如何体现爱玛在哈代心中的位置,空间概念是贯穿始终的一个重要意脉,空间价值甚至超过时间价值。寓于一定空间的人物由他或她周围的一切来定义,包括周围的、下方的和上方的一切事物,这种空间化生产出我们对人物世界的存在感以及他或她的身份。哈代打破“回忆”这个单一的同质性时间维度,借助客观物理空间和主观心理空间将关于他与爱玛的关系展现出来,让我们更加深刻地感受到了哈代对亡妻的思念与哀悼。概而观之,哈代的《爱玛组诗》展现了其独特的服务于悼念情感表达的空间诗学。一方面,哈代与爱玛的故事整体上具有了一个统一的情感时空体;另一方面,组诗中的空间并非刻板单调,而是承载了高低起伏变化的立体空间,并包含了不同层次的空间系统——“此岸”与“彼岸”以及二者之间的游弋。

注释:

①本文中哈代诗歌中文题目和诗文如未特别注明皆为笔者据Thomas Hardy.The Complete Poems of Thomas Hardy[M].James Gibson ed.New York:Palgrave,2001版本之英文译出。

——奈特利先生