《张伯苓全集》考证六则

王勇则

南开大学出版社2015 年版《张伯苓全集》10 卷本,是张伯苓文献资料整理工作的丰硕成果,为研究爱国主义教育家张伯苓的生平事迹提供了较为齐全的历史文献资料。这一创举,功莫大焉,被誉为“精心编纂的鸿篇巨制”是当之无愧的。但是,对于编辑近代历史人物全集这样的“大部头”来说,做到“文献资料搜集最为全面、点校最为精审、编辑排版最为完善”,大概只能视为最高追求;而在实践中,鉴于史料庞杂、涉及面广,难以达成圆满也是完全可以理解的。

现经查摆文献资料,试对《张伯苓全集》中的个别细枝末节问题予以考证,并略作补充。当然,此番判断,仅为管窥之见,若有欠妥当,望予指正为盼。

一 美国前副总统费亚班在私立第一中学堂③“私立第一中学堂”即“天津南开私立第一中学堂”的简称,也即南开中学堂的前身。据《天津南开学校章程(中华民国四年夏季订)》载:该校于光绪三十年九月初八(1904 年10 月16 日)开学时,称“私立中学堂”(不过,《大公报》也有载为“民立中学堂”的情形);光绪三十年年终,改称“私立敬业中学堂”;光绪三十一年年终,改称“私立第一中学堂”;宣统三年(1911)二月,改称“公立南开中学堂”。参见卞僧慧:《天津史志研究文集》,天津古籍出版社,2011 年,第115~118 页。不过,报章早已在校名中冠名“南开”了。如《大公报》1908 年2 月9 日《补考学生》载:“南开私立第一中学堂定于十二日下午,补考新生,以便开学插班教授。”又如《大公报》1908 年5 月18 日载有《天津南开私立第一中学堂招考新生广告》。再如《大公报》1910 年1 月16 日《共济医院广告》载,该医院院长为“高等工业学堂、南开中学堂医官藤田语郎”。演说时间

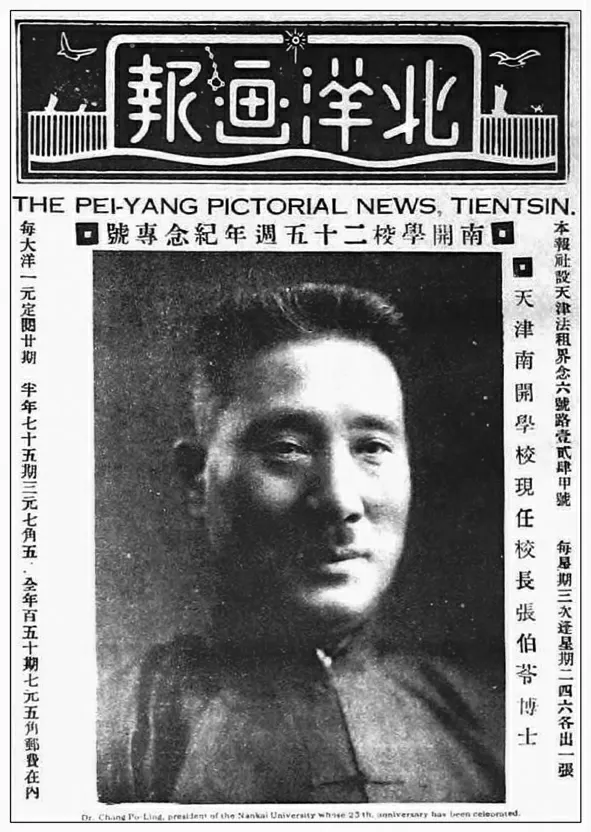

《张伯苓全集》第1 卷《著述·言论(一)》第6 页,载有《欢迎美国前副总统费亚班来校演说的谢词(1909 年8 月23 日)》一文,并于第6~8 页附录《美国前副总统费亚班君在私立第一中学之演说》全文。编者在文末标明出处:“《大公报》,1909 年8 月23 日。”编者又出注:“费亚班(Aarles Warren Fairbanks,1852~1918),美国共和党人,1905 年3 月~1909 年3 月任美国副总统。费亚班的演说词由王邵廉译。题目为编者所拟。”

《张伯苓全集》第10 卷《附编·张伯苓年谱》第16 页载:1909 年“8 月23 日(七月初八),欢迎美国前副总统费亚班(Charles Warren Fairbanks)在私立第一中学堂演讲,并致谢词,希望‘他日两国人之交谊当日形亲密’”。

美国第26 任副总统查尔斯·华伦·费尔班克斯

费亚班的演说词全文(署“王劭廉译”,而非“王邵廉译”)以及所附的《监督张伯苓先生致谢词》,均见载于《大公报》1909 年8 月23 日第2 张第3 版。不过,这并不意味着此次演说的时间就是1909 年8 月23 日这一天。按照当年的采编流程、排版能力、印刷效率,当天发生的新闻事实,是不可能在同一天内见诸报端的。笔者判断,此次演说只有发生在1909 年8 月23 日之前,才符合规律。

(一)费亚班演说时间不晚于1909 年8 月21 日

《顺天时报》1909 年8 月25 日所载《美国前副总统之演说》,也即这篇演说词全文,并加按语:“日前,美国前副总统费雅邦克斯君,视察天津各学堂之时,在私立第一中学演说,概要如左:……”“费雅邦克斯”是“费亚班”的另一汉译名。经比对可知,《大公报》1909 年8 月23 日所载与之基本无异,但《张伯苓全集》第1 卷所录,尚存点校之失。较为明显者:一是“仆今游历全球,足迹遍天下”之后,脱漏“所见所闻”四字;二是“彼医学之研究有得,亦岂仅为求一国人之生命已乎”中的“求”字,应为“救”字之误。

《大公报》《顺天时报》所载的费亚班演说词中,有“昨,晤端午帅,谈及学务,确有心得”一语。“端午帅”即对时任直隶总督端方(字午桥)的尊称。如果搞清楚二人在津晤谈的日期,就有可能推断出演说时间。《大公报》《顺天时报》《申报》对费亚班在津行踪和赴京时间都有所披露:

一是《大公报》1909 年8 月20 日《美员演说》载:“美国前任副大统领费亚班君,来华旅行,在北戴河避暑月余,刻已抵津。于昨(初四日)下午,由驻津美副领事陪,赴督院拜谒午帅。初五日,在领事馆内接见中外官场[人士]。初六日,本埠私立第一中学堂请[其]去该学堂内演说,由监督代为翻译。届时,议论风生,定有一番瀹人智慧之处。绅商各界大可前往旁听也。”七月初四日即8 月19 日,初五日即8 月20 日,初六日即8 月21 日。可见,这则消息具有预报性质。

二是《顺天时报》1909 年8 月20 日《美前副总统到京》载:“美国前任副总统费雅邦克斯君,在北戴河避暑静养者十余日,昨由该地搭早车到天津,拟本日晋京。”可见,费亚班8 月19 日抵津,文中所载的“本日”应指8 月20 日。

三是《大公报》1909 年8 月21 日《督宪答拜美副统领》载:“昨早十钟,督宪端制军,乘坐马车出署,赴英界,答拜美国前任副大统领费亚班君。至午刻,始行回辕。”文中所称的“督宪端制军”,即对直隶总督端方的别称,下文又称“端督”。

四是《顺天时报》1909 年8 月21 日《美前副总统之到京》载:“美国前任副总统费雅邦克斯君偕同夫人,日昨到津一节,业志本报。是日,中美两国人赴车站欢迎者为数不少。中有该国驻津署理总领事勃达君、美医裴克君,并中国蔡观察绍基等。直被裴君为东道,拜会端督,并至督院吊谒杨文敬公之灵。事毕回驾,寓裴君之馆,接遇访客,招请旅津美绅公宴。费君留津二日,考察教育事宜,拟于本日晋京,并晋京之后,应寓该国卫队统领夫人之宅。”文中提及的“杨文敬公”,即指已故的前任直隶总督杨士骧(谥号文敬)。而文中所载的“日昨”“是日”当指8 月19 日,“本日”应指8 月20 日。结合前引报章消息可知,此文在费亚班在津行程上存在“对不上茬”的问题。这很可能是因《顺天时报》直接转载了其他报章的消息,而导致在时间上“慢了一拍”。

五是《顺天时报》1909 年8 月22 日第4 版《美副总统莅堂演说》载:“美国前任副大统领费亚班君,来亚洲旅行,[在]北戴河避暑月余,刻已抵津。于初四日下午,由该国驻津副领事官随同,赴院拜谒端午帅。初五日,拟在领事馆接见往拜者,上午见中国人,下午见本国人。初六日上午,则由私立第一中学堂敦请,亲临该堂演说,当由该堂监督代为[翻译]。”此文与《大公报》1909 年8 月20 日《美员演说》所载来自同一稿源(内容基本雷同),可见此文应属迟到的消息。

六是《顺天时报》1909 年8 月22 日第7 版《美宾晋京》载:“美国前任副总统费雅邦克斯君昨已晋京。”“外务部堂官为欢迎美宾起见,拟定设公宴招请,而监国摄政王亦应觐见美宾。”此载表明,8 月21 日,费亚班一行已在北京了。

七是《顺天时报》1909 年8 月24 日《美前副总统之游览》载:“美国前任副总统费雅邦克斯君,日前已晋京,客寓美国卫队统领之宅,与中外官绅酬应,无虚日。其滞留北京日期约十日,而拟于此间搭京张铁路专车游张家口,然后由京汉铁路前赴汉口,游历长江一带后,再由上海搭轮,前赴香港,游览广东,转赴菲律宾岛观察美属殖民地情形,游历印度、埃及,渡大西洋面,而回国。费君此行全系汗漫之旅,不涉公务也。”那么,文中表述的“日前”到底是哪一天呢?

八是《顺天时报》1909 年8 月25 日《美前副总统之请宴》载:“初八日晚,美前副总统费雅邦克斯君,邀请外交团人士,并英美侨居官绅等公宴,异常欢洽,极一时之盛。”文中所称的“初八日”即8 月23 日。

九是《申报》1909 年8 月27 日《京师近事》载:“美国前任副总统费雅邦克斯君,偕同夫人,至津后,即拜会端督,并吊谒杨文敬公之灵。现已事毕,于初五日晋京,寓该国卫队统领夫人之宅。”文中提及的“初五日晋京”,即指8 月20 日赴北京。

综合以上消息,可作出以下判断:费亚班抵津后,于8 月19 日下午拜访端方;8 月20 日午前,端方回访。按照既定行程,费亚班计划于8 月21 日上午在私立第一中学堂发表演说。在其演说过程中,“由监督代为翻译”,也就是由私立第一中学堂监督张伯苓担任现场翻译。虽然《大公报》1909 年8 月23 日载曰费亚班演说词由“王劭廉译”,但二者并不矛盾。张伯苓应为口译,王劭廉应为笔译。

关于费亚班离津晋京的具体时间,《申报》所载与《顺天时报》所载存在矛盾。《申报》明确记载费亚班于8 月20 日离津赴京。但《顺天时报》的连续报道则在时间表述上出现了混乱,既有8 月20 日晋京的记载,也有8 月21 日晋京的记载,还称费亚班“留津二日,考察教育事宜”。笔者判断,费亚班改变原计划,压缩在津行程的可能性尚不能排除。当时,天津正在隆重举行杨士骧出殡仪式,《大公报》对此记载较详:

一是《大公报》1909 年8 月20 日《发引有期》载:“故督杨文敬公,自初二日,经督办津浦铁路大臣徐尚书(即徐世昌)点主毕,随于昨日开吊,驻津各国领事官齐往祭奠。并定于初六日发引。路过金钢、金华二桥及日、法、英各租界,直赴招商局码头,乘搭新丰轮船回籍。沿道搭有祭棚六座:一为合省司道,在河北大胡同;一为同乡官商,在钞关前;一为各局所,在东门北;一为盐务通纲,在商业学堂前;一为督练处,在闸口;一为绅商学界,在日本提署前。”点主日即8 月17 日(七月初二),开吊日为8 月19 日(初四),发引日为8 月21 日(初六)。

二是《顺天时报》1909 年8 月21 日《京津火车之拥挤》载:“初三、四两日(即8 月18 日、19 日)为前直督杨文敬公开吊之期。各京官之素有交好以及曾受泽惠者,咸欲赴津吊唁,藉伸怀思之诚。故日来京津火车之冠盖络绎不绝。”

三是《大公报》1909 年8 月22 日《杨督出殡》载:“日昨,为杨文敬公出殡之期,棺用六十四人大杠。于午前十一钟,舁出督署,道经金钢、金华二桥,由东北城角、大马路,过日、法、英等租界,至招商局码头解杠,上新丰轮船,专送南下。沿途仪仗之盛,为津地所罕见。计:前行者为铭旌,次则青狮、白象、文丞、武尉,又次为衔牌百对及銮驾执事,再次为德政牌八对、万民伞四十四扇、万民衣一袭、黄牌二十一对、诰封亭五座、盆景四抬、影亭一座、牌幡二十四对、魂轿魂车各一乘、僧道喇嘛数十人、马队二十名、步队六十名、小拿(捧盘者)二十四人、前呼后拥四十八人。官眷之送殡者,轿共九乘。一路祭棚,不下十座。惜是日正值阴雨,泥途滑滑。凡红男绿女空巷来观者,大有拖泥带水、兴会淋漓之象。”

官方在天津为杨士骧举办的大出殡,动静着实不小。情况如此之特殊,费亚班一行在天津的活动势必受限,官方也难以对其照顾周详。其在津不宜久留是可以想见的,其仅在津逗留两日就匆匆赴京也是符合情理的。

总之,经查摆以上即时性报道,至少可以认为,费亚班在私立第一中学堂发表演说的时间和张伯苓随即发表《致谢词》的时间,最迟在8 月21 日。

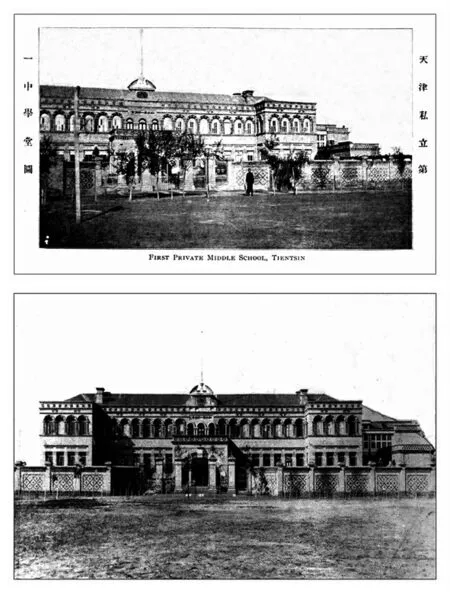

图上为上海《青年》月刊1909 年第12 卷第9 期所载天津私立第一中学堂校园照片图下为南开中学堂外景(摄于清末民初)

(二)关于“费亚班”的译名

再说说“费亚班”这个汉译名存在的问题。其英文名正如《张伯苓全集》第10 卷第16 页所载的“Charles Warren Fairbanks”,而非《张伯苓全集》第1 卷第6 页脚注所载的“Aarles Warren Fairbanks”。其姓名的今译,应为查尔斯·华伦·费尔班克斯,而非“阿尔斯·华伦·费尔班克斯”。

“费亚班”只是其汉译名的一种。已知报章报道其此次远东之行时,出现的汉译名不少于十个(包括前引文献所载的费雅邦克斯):

一是番阿班克斯。《申报》1909 年3 月9 日《美将简放日使》载:“十六日,东京电云:……美国卸任副总统番阿班克斯君,拟于西[历]四月间,启程环游全球,并将道出日本。”

二是番阿班克司。《申报》1909 年5 月25 日《美员抵东游历》载:“初四日,东京电云:前任美国副总统番阿班克司君,已于今日行抵东京,拟勾留两月之久,再行赴华。”

三是费亚泮克斯。《顺天时报》1909 年6 月12 日《美前副总统之将到北京》载:“美国前副总统费亚泮克斯君,现在日本游历各地,观光事毕,拟于十九日由日本启身抵韩,嗣后赴北京观光。”

四是费雅般克斯。《大公报》1909 年6 月19 日《费雅般克斯氏之行程》载:“费雅般克斯氏当于六月二十日,由马关启程赴韩,再行前往马尼剌(即马尼拉)。”

五是飞亚班库士。《大公报》1909 年6 月26 日《前副总统之消息》载:“美国前副总统飞亚班库士氏,原定由韩国仁川前赴大连,由西伯利亚路回国。兹闻,该氏因麻尼拉(即马尼拉)绅士等劝告,改变行程,决定由仁川经长崎、香港,前往麻尼拉。”

六是菲亚般古士。《顺天时报》1909 年7 月10 日《美前副总统与满铁总裁宴》载:“大连函云:美国前副总统菲亚般古士君,偕其夫人来连游历。南满铁路副总裁国泽君,于前晚敦宴菲君,以敦睦谊。”

七是弗亚半克。《顺天时报》1909 年7 月26 日《美前副总统来京之展期》载:“美国前副总统弗亚半克君,前经游历日本,再拟视察中国情况,已抵北戴河。初拟于日昨晋京,惟因事不果,仍在该处消遣三星期后,即始能来京。”

八是费雅邦。《大公报》1909 年8 月28 日《邸抄》载:七月十二日(8 月27 日)“己刻,美国署使臣费勒器,偕同前副总统费雅邦、水师提督何尔博等,在养心殿觐见”。

九是番亚班克司。《申报》1909 年9 月7 日《前任美副总统抵沪》载:“前任美国副总统番亚班克司君,偕其夫人来华游历,已志前报。兹番君已出京南下,于昨日由汉口乘大通轮船抵埠。驻沪美国代理总领事及副总领事,均赴江干迎接。番君旋即登岸,假寓汇中旅馆。”

当时,对于译名缺乏必要的管理规范,导致中文音译的随意性很大。费亚班的汉语名字在报章上五花八门,即可见一斑。

费亚班此次远东之行,历时半年之久。鉴于其对中国政情民风的了解已有不少,遂有由其出任美国驻华公使之讯,但未能实现。

二 《天津南开私立第一中学堂牌示》成文时间

《张伯苓全集》第1 卷《著述·言论(一)》第11 页,载有《天津南开私立第一中学堂牌示(1911 年2月16 日)》,文曰:“谕诸生知悉:现因时疫流行,蔓延至津,中其毒者每至一家不保,势颇可畏。我堂平日虽讲卫生,然际此传染剧烈之时,所有宿舍、讲堂多人聚处,实觉有所未便。兹拟展缓至二月二十日再行开学。届时,务各来堂理课。勿误。此谕。”编者在文末标明出处:“《大公报》,1911 年2 月17 日。”

《张伯苓全集》第10 卷《附编·张伯苓年谱》第19 页载:1911 年“2 月16 日(正月十八),刊布‘天津南开私立第一中学堂牌示’,谓因时疫流行,展缓开学”。

实际上,《大公报》1911 年2 月17 日所载的此牌示,并非首次见报。已知此牌示最早载于《大公报》1911 年2 月10 日(即宣统三年正月十二日)第3 版。2 月11 日至19 日,又分别载于《大公报》第1 版或第3 版。此牌示在《大公报》上累计刊登了10 天之久。

受此牌示的影响,天津北洋法政学堂、天津德华普通中学堂、天津新学大书院、直隶高等商业学堂等学校也纷纷采取展期开学等防疫措施,并相继在《大公报》上刊载启事。

以下先说说张伯苓决定公布此牌示的缘由。原来,1910 年底,东北爆发肺鼠疫,且跨区域蔓延,对京津保地区的威胁日亟。由于天津意、奥、俄租界居民感染鼠疫者不少,一度引起恐慌。天津各界纷纷行动起来,筹谋防疫之法。张伯苓也积极参与全市防疫工作,且多次在南开私立第一中学堂(当时亦载为南开中学堂)研究防疫事宜。

如《大公报》1911 年1 月24 日《会议防疫》载:“北洋商学公会为防疫事,于昨(二十二日),特假浙江会馆开会,研究办法……又,是日,南开私立第一中学堂研究防疫事宜。”《大公报》1911 年1 月25 日《防疫汇志》载:“二十二日,南开私立第一中学堂开会研究防疫事,倡议者为严范孙侍郎并本埠士绅及军医学堂监督徐华清观察,并中外医士,筹设一切办法。”“又,本县城议事会昨日开临时会,曾提及防疫一事。以卫生局本在自治范围,有防疫专责,更有督宪新发给防疫经费,拟由该会申请该局认真防维,切莫尽仿西法,以免人心惊惶,有碍治安。并公举正副议长及会员数人为该会代表,与第一中学堂及商学公会南北各绅接洽,共商一切。”

《大公报》1911 年2 月10 日第3063 号第3 版已刊载《天津南开私立第一中学堂牌示》

又如《大公报》1911 年1 月26 日《绅商防疫热》载:“二十四日下午,本埠各绅及旅津南省绅商各界,假浙江会馆开大会,研究防疫事。是日,到者为严范孙侍郎、孙仲英观察、宁世福、英敛之、方药雨、孙子文、刘伯年、张伯苓、冯商盘、赵希圣、李吉甫、王寅生诸君……当场公推孙仲英君为正会长,阎瑞亭(咨议局议长)、李子鹤(本县城议事会议长)二君为副会长。”此为天津临时防疫会成立之始。

天津临时防疫会成立后,多次开会研究防疫之策。其中,2 月7 日下午开会时,“到者为孙仲英、李子鹤、严范孙、张伯苓、林墨卿、英敛之、苏朵生诸君及回教士绅,并军医学堂总办徐静澜(即徐华清)及府县尊。是日,决议者为添附华医、勉顺舆情一事。末复提议,向例十四、十五两日,为元宵灯节,街市观灯者拥挤异常,拟由该会禀请巡警、劝业各道宪,先期出示禁止,本年暂停,以资防疫。”以《大公报》为载体,及时公布《天津南开私立第一中学堂牌示》,就是张伯苓积极响应天津临时防疫会的号召,在元宵节(2 月13 日)之前采取的一项有效措施。

实际上,此牌示亦非孤立性存在。《大公报》1911 年2 月17 日还刊发《函告种浆》一文,即:“南开私立第一中学堂,昨曾通致该堂各生公函一则,文云:时疫流行,猛烈万状。本堂为慎重人命起见,既经登报传知,展缓至二月二十日再为开学。兹复拟定一完全办法,凡我堂师生及使役人等,均须种‘避瘟浆’一次,以昭慎重。现由卫生局聘请医士,施种‘避瘟浆’。男子种浆,借地在鼓楼东戒烟总局内;女子种浆,借地在南门里戒烟分局内。有往种者,种毕均给一执照。自此次见信后,务即于日内前往受种。种后须在家静养十余日,届开学时,并须持种浆执照,来堂呈验。毋忽。”此公函也应出自张伯苓之手或经张伯苓审定后发布,符合《张伯苓全集》体例,惜未及收录。

换言之,此公函是此牌示公布后的连续性动作,但对于这个后续步骤,也有一个为期一周的酝酿出台过程。因此,只有将此公函与此牌示公布的时间结合起来研究,才能明了张伯苓当时在应对疫情过程中是如何主动作为、科学施策的。

三 《国际联盟同志会缘起》成文时间

《张伯苓全集》第1 卷《著述·言论(一)》第107~109 页,载有《国际联盟同志会缘起(1919 年2月13 日)》一文,并附录《国际联盟同志会章程》12 条。编者在文末标明出处:“《申报》,1919 年2 月13 日。”

《张伯苓全集》第10 卷《附编·张伯苓年谱》第42 页载:1919 年“2 月13 日,与梁启超、胡适、蔡元培、张謇、熊希龄、范源濂、梁士诒、林长民、王宠惠、陶孟和、金邦正等47 人发表《国际联盟同志会缘起》,研究国际联盟各种问题,以促进其发展。”

1919 年出版的《国际联盟同志会丛刊(第一册)》封面、凡例和目录页

查《申报》1919 年2 月13 日所载的《国际联盟同志会缘起》(以下简称《缘起》)全文,为《北京通信(三)》(署名秋水)的第二部分。第一部分为《国际联盟同志会之发起》,文曰:“五号,在石驸马大街京畿水灾筹赈事宜督办处开第一次会……九号,在石驸马大街原地点开会,讨论会章,通过后……即日发电到巴黎,与梁任公报告开会情形及举其为理事长[一事],请其在巴黎为该会代表协助进行。该会并定十二号,在北京大学法科开讲演大会。”文中将《缘起》称为“宣言”,还将第三部分《国际联盟同志会章程》(以下简称《章程》)12 条称为“会章”或“定章”。

显然,《缘起》《章程》成文的时间应早于《申报》刊发时间才符合逻辑。下面先梳理一下报刊所载的部分相关报道。

一是《大公报》1919 年2 月8 日《国际联盟同志会之发现》载:“近日,巴黎和会中,美国威总统倡行国际联盟会。于是,和会中设有国际联盟委员会。近日,正在讨论组织办法,不日,将提出大会。吾国有志之士,有鉴于此,拟组织一国际联盟同志会,以为鼓吹。已于前日午后二时,在石驸马大街督办水灾善后事宜处,开会讨论。兹将该会第一次通信,录左:‘敬启者,欧战后,应以国际联盟,保障世界永久和平之局。现在,巴黎和会业经定为议案,我国对此自必赞成。惟联盟之组织权,以及执行机关诸问题,关系重大。各国民间多已组成团体,研究利害,发表公论,以为外交上主张之援。吾国国民岂容独后?兹拟邀约同人,发起国际联盟同志会,藉以鼓吹舆论,并与他国同类之会,互通声气,彼此提携。订于二月五日午后二时,在石驸马大街督办水灾善后事宜处,开会讨论,务希惠临赐教,俾得早日成立,不胜盼祷。专肃,顺颂日祉。蔡元培、汪大燮、张謇、熊希龄、王宠惠、林长民同启。’闻是日开会到会者,约有四五十人,先讨论会章,次即先举理事五人,当选者为梁启超、汪大燮、蔡元培、王宠惠、李盛铎五氏,并举林长民氏起草会章。不日,即有宣言书发表。”文中提及的“宣言书”,即指《缘起》。

二是《民国日报》1919 年2 月10 日所载《记国际联盟同志会》一文,对2 月5 日所开会议记述较详,包括《开会之详情》《职员之举定》《该会之缘起》三个部分。文中不仅载明“该会现印布一种印刷物,名曰《国际联盟同志会缘起》”,而且附录《缘起》全文。将《民国日报》所载的《缘起》全文与《张伯苓全集》第1 卷所录比对,可知略存小异。如《民国日报》所载,将美国前总统塔夫脱的汉译名记载为“搭虎脱”,而非《张伯苓全集》第1 卷所录的“塔虎脱”。

三是1919 年2 月11 日出版的《北京大学日刊》第306 期第1~2 版,载有《国际联盟同志会广告》,文曰:“本会定于本月十二日下午二时,在北京大学法科大讲堂开成立会。届期敬请北京大学教职员诸君及学生诸君到会。”并附有以“为国际联盟同志会征求会员”为题的启事:“本校同人公鉴:国际联盟同志会为汪大燮、熊希龄、张謇、王宠惠、蔡元培、林长民六君所发起,业于二月五日在石驸马大街熊宅,开发起人筹备会,传观《宣言书》及《会章》草案。是日,到会者二十七人,本校职员蔡元培、王宠惠、胡适、陶履恭、宋春舫、梁敬錞诸君皆与焉,皆加入发起人中,公推梁启超、汪大燮、蔡元培、王宠惠、李盛铎五君为临时理事,推林长民君为总务。又于九日,在南长街本会事务所开第二次筹备会,又增推严修、张謇、熊希龄三君为理事。并定于十二日午后二时,在法科大讲堂开成立会。此会纯粹研究性质,本校教职员诸君及学生诸君,均可入会。愿入会者可于本日到校长办公室签名或于大会时临时签名均可(临时由发起人介绍)。《宣言书》及《会章》附列于后。北京大学启。”

该启事中提到的“《宣言书》及《会章》”,即指《缘起》《章程》。经比对可知,《北京大学日刊》所载,与《张伯苓全集》第1 卷所录也有区别。其中,最为明显的就是开列的《章程》为15 条,而非12 条。《民国日报》后于1919 年2 月14 日所载的《章程》,亦为15 条。

又据《蔡元培全集》可知,其所录的《国际联盟同志会缘起(1919 年2 月11 日)》和所附的《章程》,均以《北京大学日刊》1919 年2 月11 日所载为据。

四是国际联盟同志会成立之后不久编印的《国际联盟同志会丛刊(第一册)》(正文共62 页),可视为值得优先引用的权威性记载。其中所载的《国际联盟同志会成立之经过》第一部分,即《缘起》全文,但文中也载为“搭虎脱”。据第二部分《成立会之经过》记载,1919 年2 月5 日下午召开的第一次会为“发起人会”,2 月9 日召开的第二次会为“成立会”,2 月11 日晚召开的第三次会则是2 月12日召开讲演大会的“预备会”。2 月12 日讲演大会“最关紧要者,即为发表本会之宗旨及本会对于国际联盟作如何之主张”。另外,《国际联盟同志会丛刊(第一册)》所载的《章程》,亦为15 条。

通过对以上征引的史料进行缕析,可作出如下判断:

一是1919 年2 月5 日召开国际联盟同志会第一次会议之前,已开始起草《缘起》及《章程》,并在2 月5 日召开的第一次会议上“传观《宣言书》及《会章》草案”,也就是向与会人员征求意见建议。

二是在2 月9 日召开的第二次会议上,经研究讨论,《缘起》《章程》均得以通过。其中,《缘起》定稿并形成“印刷物”的时间不晚于2 月9 日。这也就是《民国日报》于2 月10 日披露《缘起》一文的前因。1996 年版《熊希龄集》也收录了《申报》1919 年2 月13 日所载的《国际联盟同志会缘起》一文,题为《国际联盟同志会宣言(一九一九年二月九日)》,并标明出处:“上海《申报》一九一九年二月十三日。”如此标注是准确的,可以有效避免《缘起》成文日期与见报日期杂糅的问题。

三是《申报》1919 年2 月13 日所载的《章程》12 条,不排除属于草案的可能性,经研究讨论后,加以充实,遂有《章程》15 条这个新版本。

四是当时的报刊中对《缘起》《章程》不乏披露,但《张伯苓全集》第1 卷收录时仅以《申报》见报时间为据,而《蔡元培全集》第3 卷收录时仅以《北京大学日刊》见报时间为据。现在看来,这都是难以令人放心的。如能再与《国际联盟同志会丛刊(第一册)》等记载详加比对一番,或许才能更加牢靠。

总之,当年见诸报刊的新闻事件及言论、公告、启事、函电等,往往受采编、印刷过程的影响而具有滞后性,势必导致见报延迟。也就是说,难以把见报当天认定为发表演说、讲话的时间,也不意味着见报当天就是公文的成文或定稿时间。因此,有必要充分考虑报刊的登载周期和新闻时效性等因素。以下仅再举一例:

《张伯苓全集》第1 卷《著述·言论(一)》第234 页收录《对“五卅”学生罢课的态度(1925 年6 月14 日)》,即:“诸生如果因爱国运动而被开革,敝校定予收容,并维持宿食。”编者在文末标明出处:“《申报》,1925 年6 月14 日。”检此日《申报》可知,张伯苓说的这段话,见载于《郑谦南下与沪案,商界经济绝交,学界募捐演讲》(署名尧日)一文中,且文末注明“六月十日”。可见,张伯苓说这段话的时间理应不晚于6 月10 日。

当然,要把以上这些具体时间逐一厘清,确实有很大难度。如因一时拿不准,而暂且以见报日期为据的话,虽然稍有差池,但也能基本符合史实,属于无伤大雅。不过,若能在此基础上详加考实,岂不是可使《张伯苓全集》这个堪称鸿篇巨制的“大部头”更加趋于完美?

四 张伯苓在青年会全国协会新会所发表演说时间

《张伯苓全集》第1 卷《著述·言论(一)》第143 页,载有《为何青年会受欢迎(1921 年4 月7日)》一文:“青年会之所以一日千里者,因各处欢迎之故,而各处之所以欢迎,又因其能供给人之需要故。且青年会有活动力,有变化性,能审机度势,以应付社会各方面之要求。”

编者在文末标明出处:“《南开周刊》第4 期,1921 年4 月20 日。”编者又出注:“本文[是]张伯苓在上海中华基督教青年会全国协会新会所开幕式上的演说,原载《中学校闻》栏,题目为编者所拟。”

检《申报》所载可知,张伯苓此次发表演说的时间并非1921 年4 月7 日,应为1921 年4 月12日。考证如下:

(一)1921 年4 月7 日并非青年会新会所开幕典礼日

《申报》1921 年3 月20 日《青年会协会新会所将开幕》载:“青年会全国协会新会所之建筑,早已竣工。地址在香港路转角博物院路二十号,系用最新式之西洋构造法,计六层楼。今定于下月十二日,举行正式落成开幕礼。昨日,该协会曾开董事会讨论此事。”

《申报》1921 年4 月11 日《青年会协会明日行落成礼》载:“本埠青年会全国协会,订于本月十二日(即明日)下午,在博物院路二十号新会所内,举行落成开幕典礼。”

《申报》1919 年6 月4 日所载《青年会全国协会举行新屋奠基礼》

以上均为预告性消息,但都表明,青年会全国协会已制定了1921 年4 月12 日举行新会所开幕典礼的计划。

(二)张伯苓演说为青年会新会所开幕典礼议程之一

《申报》1921 年4 月12 日《青年会协会委员会年会记》载:“青年会全国协会,昨日下午五时,开协会委员会年会。到有驻在陕西、天津、太原、杭、宁、苏、沪之委员等二十余人。首由会长邝富灼博士致开会词。次,余日章总干事报告全国协会最近一年来事业之经过,并提出建议案,大众讨论多时。大致通过后,有来宾罗宾声君(系北美青年会协会童子事业总干事,漫游欧亚,今适经沪)演说。午后八时许散会。今日午后三时起,该会接待来宾,参观新会所。午后四时半,举行开幕典礼。程序如下:(一)[唱]《圣哉三一颂》;(二)潘慎文博士祈祷;(三)邝富灼博士、聂云台先生致欢迎词;(四)宣读祝词、颂词;(五)开幕颂;(六)张伯苓博士演说;(七)余日章先生答词;(八)国歌;(九)麦乐意会基祝福。又,本日上午七时半,在大东旅社开盛大之纪念宴,由王正廷博士主席致欢迎词,美公使克兰先生暨许秋帆交涉使等,将有重要之演说,并有音乐佐兴。”

可见,张伯苓作为来自天津的委员代表,出席了4 月11 日在沪召开的青年会全国协会委员会年会。而且,在此次会议上,通过了转天举行新会所开幕典礼的议程,张伯苓演说即为议程之一。

(三)张伯苓演说辞概要于1921 年4 月13 日见诸报端

《申报》1921 年4 月13 日所载《青年会协会新屋落成开幕纪》,记述了开幕盛况:“昨日,为中华基督教青年会全国协会新会所落成开幕之日。会所门首,陈列花木,葱茏可爱。会所凡五层,遍悬名人祝词、贺联,不胜枚举。行开幕礼,则在五层楼之屋顶花园。于四时开幕,中西男女来宾到者,约五六百人。当地官厅,如何丰林护军使代表及许秋帆交涉使;海外来宾,如日本早稻田大学教授内崎作三郎等,美国芝加高大学董事魏部、驻沪英国司法官罗宾格,并各教会会督主教;国中重要人士,如王正廷、张百苓、孔祥熙、郭秉文、聂云台等,均莅止。首由邝富灼博士宣布开会后,聂云台君演说:‘青年会除德、体、智三育外,今尤着力于社会事业及经济事业,深望社会人士肯利用青年会,以使各种事业进步’云云。旋余日章君宣读海内外团体及个人颂祝辞,如徐东海、黎黄陂、颜惠庆、周自齐、卢永祥、阎锡山、冯玉祥等,斐律滨(即菲律宾)青年会协会、日本青年会协会、棉兰青年会、北美青年协会穆德博士,又各城巿青年会、各学校青年会并其他团体数十处。旋张百苓博士演说:‘青年会所以发达,因各处欢迎之故。何以欢迎?因其能供给人之需要。且青年会有活动能力,有变化性,能审机度势,以应付社会之要求’云云。次,余日章君答辞,谓:‘今日会所虽落成,然事业则方肇始。青年会事业万绪千端,要以养成完全人格为宗旨。养成完全人格之工夫,无限止,而甚辽远,极望各界协力济助’等语。散会时,已六句钟矣。”

《申报》所载的张伯苓演说辞,应为记者节录的概要,并非全文。而《申报》所载与《张伯苓全集》第1 卷所录也不完全相同,因此,有必要深入挖掘张伯苓这篇演说辞的全文。

另外,缘何将张伯苓之名载为“张百苓”呢?大概这与上海、宁波一带的方言有关。这个地区的人们有时分不清“伯”“百”,故有“张百苓”之载。此属情有可原。

(四)《张伯苓全集》第1 卷所载与第10 卷所载未能一致

《张伯苓全集》第10 卷《附编·张伯苓年谱》第50 页载:1921 年4 月8 日,张伯苓“赴上海出席中华基督教青年会全国协会会议”。显然,这与《张伯苓全集》第1 卷所载的“1921 年4 月7 日”之说,尚存抵牾。

经以上考索可知,1921 年4 月7 日,青年会全国协会新会所尚未举行开幕典礼。张伯苓于1921年4 月8 日赴沪的目的之一,即参加青年会全国协会新会所的开幕仪式。张伯苓抵沪后,先于4 月10 日参加圣约翰大学上海同学会的活动,继于4 月11 日参加青年会全国协会委员会年会,后于4月12 日参加上海中华基督教青年会全国协会新会所开幕式并发表演说,还应参加了青年会的其他活动。又据《张伯苓年谱长编》载,张伯苓于4 月15 日“由上海返回学校”。

五 天津体育协进会成立时间和部分创始成员

《张伯苓全集》第1 卷《著述·言论(一)》第264~265 页,收录《组织天津体育协进会之动机及宗旨(1927 年10 月18 日)》,后附《天津体育协进会章程》。编者出注:“18 日下午,在南开中学会议厅召开天津体育协进会成立会,到会者22 人。推举张伯苓、颜惠庆、胡政之、孙凤藻、卞白眉为名誉会长,选举章辑五为会长,杜庭修、唐逵为副会长,董守义任专职干事,并通过《天津体育协进会章程》。会址设在天津基督教青年会内。本文为张伯苓在会上所做报告,原题为《昨晚成立之天津体育协进会》,题目为编者所拟。”

《张伯苓全集》第10 卷《附编·张伯苓年谱》第79 页又载,1927 年“10 月18 日,天津体育协进会成立,推举张伯苓、颜惠庆、胡政之、孙子文、卞白眉为名誉会长,选举章辑五为会长”。

1927 年8 月1 日出版的《中华全国体育协进会年刊(第1 期)》所载张伯苓照片两种。图左为1925 年8 月12 日该会在天津召开第一次会议时的合影,中为张伯苓

《北洋画报》1929 年10 月26 日第1 版所载张伯苓头像

以上所载,有可能在一定程度上受到了《天津通志·体育志》或《天津南开中学志》所载的影响。

《天津通志·体育志》载:“1927 年9 月20 日下午,在南开学校会议厅召开天津体育协进会成立大会,到会者22 人。会上由张伯苓报告了组织协会的动机和宗旨。并推举章辑五为临时主席,讨论了章程,选举了第一任领导。天津市体育协进会第一任领导,推选颜惠庆、张伯苓、胡政之、孙凤莲、卞白眉为名誉会长,选举章辑五为会长,杜庭修、唐逵为副会长。会计:李友珍;书记:谢希云;委员:王子华、陈仲璋、朱凤楼、胡定九;专职干事:董守义。会址设在东马路青年会(今天津市少年宫)内。”

《天津南开中学志》载:“1927 年9 月18 日,张伯苓邀请天津体育界人士在南开学校集会,提出建立天津体育协进会的想法。同年9 月20 日下午,在南开学校会议厅举行了天津体育协进会成立大会。会上,张伯苓报告了组织该协会的动机和宗旨。推举张伯苓、颜惠庆、胡政之、孙凤莲、卞白眉为名誉会长,选举章辑五为会长,杜庭修、唐逵为副会长。董守义任专职干事。会址设在东马路天津基督教青年会内。天津体育协进会成立后,各项体育比赛统由该会负责,学校联合运动会的职能随即结束。”

而《张伯苓年谱长编》所载又有所不同,即:1927 年10 月18 日,“张伯苓、董守义、杜庭修、章辑五等,邀集本埠体育界组织天津体育协[进]会,并请本市中等以上各学校及各体育团体加入”;10月20 日“下午,在南开中学会议厅召开天津体育协进会成立会……推举张伯苓、颜惠庆、胡政之、孙凤莲、卞白眉为名誉会长,选举章辑五为会长,杜庭修、唐逵为副会长,董守义任专职干事”。

经缕析相关史料可知,天津体育协进会(简称津体协)的成立时间既非1927 年9 月20 日,也非1927 年10 月18 日,实为1927 年10 月20 日,《张伯苓年谱长编》所载不误。但关于该会成立时的名誉会长、副会长、专职干事等部分创始成员姓名,则值得查考。以下先对津体协成立前后的报刊相关记载予以整理:

一是《大公报》1927 年10 月21 日第7 版《昨晚成立之天津体育协进会》:

本报通讯。张伯苓、杜庭修、董守义、杜连科、杨宽麟、章辑五诸君,于本月十八日邀集本埠体育界,组织天津体育协进会。同时,草拟《章程》,并柬请本埠中等以上各学校及各体育团体加入。

昨日下午六时,在南开中校会议厅开成立大会,到者二十二人。首由张伯苓氏报告组织天津体育协进会之动机及宗旨。略谓:……云云。

旋请推举临时主席,众推章辑五氏。章就席后,开始讨论《章程》,就《草章》略加修改,逐条通过。旋推江学瑜女士,张伯苓、杜庭修、董守义、陈文海四君,为提名委员。休息、晚餐。

晚餐后继续开会,选举职员。结果如下:章辑五君,正会长;关言忠夫人、杜庭修君,副会长;杜连科君,书记;董守义君,会计;江学瑜女士及杨锦魁、杨宽麟、陈文海三君,执行委员。并推颜惠庆、张伯苓、胡政之、孙子文、梁如浩、雍剑秋六君为名誉会长。

此外,更选杜连科、刘钊明、陈文海为足球委员;杨锦魁、董守义、陶少甫三君为篮球委员;孟琴襄、谢希云、齐鸿蒿为越野赛跑委员;江学瑜、陈亚青、庄炳松三女士为女子队球委员。

执行委员会并定下星期二七时半,在青年会开会。散会已十时许矣。通过《会章》,全文如左:《天津体育协进会章程》……

文中所载的“昨日下午六时”,即指1927 年10 月20 日(星期四)下午六时。而“星期二七时半”,则指1927 年10 月25 日晚七时半。

二是《大公报》1927 年10 月26 日第1 版《天津有益的新事业》:

……今年第八届远东运动会,与中国体育界以重大之激刺。网球选手林宝华氏等北来表演,京津学界感动尤深。迨张伯苓氏自沪与会归来,此间体育界诸人遂发起天津体育协进会。本月十八日草拟《章程》,二十晚宣布成立。天津体育界自是有统一之机关,甚盛事也……

此次体育协进会成立后,果该会能负责经营,各界亦尽力相助,渐能自设规模宏大之体育场,并以书籍册子广为宣传,唤起体育兴味,锻炼优秀人才,期年之间,必有巨效。异日将能由天津产出世界的选手,以扬国光于海外。此时间问题,非难事也……

对于津体协成立时间,此文表述明确。“本月十八日草拟《章程》,二十晚宣布成立”一语,应符合情理。

三是《大公报》1927 年10 月26 日第7 版《天津体育协进会执行委员会第一次会议》:

天津体育协进会执行委员,于昨晚八时,在东马路青年会开第一次会议。席者江学瑜女士及章辑五、杜庭修、杨锦魁、杜伯盈、董守义(张月楼代)五君。章辑五主席。首由书记宣读本月二十日成立大会纪录,略有修正。

次,足球、篮球、越野赛跑、女子队球各委员会,报告进行情形。

旋讨论下列议案:(一)经费筹措及预算编制案,依杜庭修君提议,俟会计董守义君与各委员会接洽后,编制预算,再付审议。(二)组织宣传委员会案,议决以杜伯盈为委员长,杜庭修、杨锦魁、张月楼及庄炳松女士为委员,并请足球、篮球、越野赛跑等各委员会,各推一人,负责与宣传委员会接洽一切。(三)筹设公共体育场案,推杨锦魁、董守义二君负责进行。(四)请各校校长提倡体育案,推章辑五君负责与各校长接洽。

最后,决定下星期二下午五时仍在青年会开第二次会议。十时许散会。文中所载的“昨晚八时”即1927 年10 月25 日晚八时。而“下星期二下午五时”,则指1927 年11 月1 日下午五时。

四是《申报》1927 年11 月1 日第10 版《天津体育协进会成立,十月二十五日第一次会议记录》:

中华全国体育协进会,年来对于体育事业积极提倡,不遗余力。日前,开董事会,议决纪录中有四大要点。促进各大城组织体育协进会,统辖全城体育事业,得使全国体育以发达。此其一也。兹悉,宁波方面已由金兆均等组织就绪。

而天津方面亦已有成立之讯,由体育界前辈张伯苓、董守义、杜庭修、杜伯盈、章辑五等主持一切。已于十月二十五日,假南开中学校会议室,开成立大会。

到会者张伯苓、章辑五、董守义、杜庭修、徐克刚、郭钊明等二十余人。首由南开校长张伯苓博士报告远东运动会及全国运动会之历史,并天津体育协进会急须组织之原因。

报告完毕,公推南开体育主任章辑五为临时主席,通过《会章》。后由主席指定张伯苓、董守义、杜庭修、江学瑜、陈文海为提名委员。继又选举职员。

结果:正会长一人,章辑五君当选;副会长二人,杜庭修君及关言忠芸女士当选;书记一人,杜伯盈当选;会计一人,董守义当选。选举毕,由张伯苓博士、□□□、杜庭修君附议,票选执行委员四人,为江学瑜、杨锦魁、杨宽麟、陈文海四人。又组织各种运动委员会,主持各项运动事宜云。

此文称津体协于1927 年10 月25 日召开成立大会,颇令人生疑。

1933 年版《天津体育协进会年刊》第1 期所载张伯苓题辞

五是谢希云1933 年撰《本会成立经过》节选:

民国十六年,第八届远东运动会举行于上海。本市南开大学校长张伯苓博士,躬逢斯会,目击我国运动成绩不振。返津后,邀集本市体育界诸君,组织天津体育协进会。

当于十六年十月二十日下午六时,假南开中学会议厅开成立大会。计到会者二十二人。首由张博士报告组织是会之动机及宗旨,继即推举临时主席。众推章辑五君。章就席后,开始讨论章程。当就《草章》略加修改,逐条通过。旋推江学瑜女士、张伯苓、杜庭修、董守义、陈文海为选举提名委员。休息后晚餐。餐毕,继续开会,并选举执行委员。

结果如下:会长章辑五;副会长杜庭修、关言忠夫人;书记杜连科;会计董守义;执行委员江学瑜女士、杨宽麟、杨锦魁、陈文海;名誉会长颜惠庆、张伯苓、胡政之、孙子文、梁如浩、雍剑秋。是日,通过章程。

此文与《大公报》1927 年10 月21 日所载基本一致。文中提及的“张博士”即指张伯苓。

六是《天津体育协进会历届执行委员题名》节选:

1.第一届执行委员(民国十六年十月二十日至十七年九月二十日):会长章辑五;副会长杜庭修、关言忠夫人;书记杜连科(十一月十六日辞职,改由杜庭修兼任);会计董守义;执行委员江学瑜、杨宽麟、杨锦魁、陈文海。

2.第二届执行委员(民国十七年九月二十日至十八年九月二十日):会长章辑五;副会长杜连科、唐逵;书记谢希云;会计董守义;执行委员王淑贞、聂辅臣、齐守愚、黄济国。

3.第三届执行委员(民国十八年九月二十日至十九年九月二十日):会长章辑五;副会长关颂声、区璐瑗;书记谢希云;会计董守义;执行委员于介眉、李世昌、张冰、陶少甫。

4.第四届执行委员(民国十九年九月廿日至廿年九月廿日):会长章辑五;副会长聂辅臣、唐逵;书记谢希云;会计李友珍;执行委员胡定九、朱凤楼、王子华、陈仲璋。

七是天津体育协进会《第一届执行委员会议纪录》节选:

1.第一次执委会议

日期:十六年十月二十日下午八时。地点:南开中学会议厅。出席者:章辑五、杜庭修、董守义、关言忠夫人、江学瑜、杨宽麟、杨锦魁、陈文海。主席:章辑五。

讨论事项:

(1)足球委员应如何推举案。议决:推举杜连科、刘钊明、陈文海为足球比赛筹备委员。

(2)篮球委员应如何推举案。议决:推举杨锦魁、董守义、陶少甫为篮球比赛筹备委员。

(3)越野赛跑委员应如何推举案。议决:推举孟琴襄、谢希云、齐鸿蒿为越野赛跑筹备委员。

(4)女子队球委员应如何推举案。议决:推举江学瑜、陈亚青、庄炳松为女子队球比赛筹备委员。

下次执委会议,定于下星期二下午七时半,在青年会举行。

2.第二次执委会议

日期:十六年十月二十六日下午八时。地点:东马路青年会。出席者:章辑五、杜庭修、杨锦魁、杜伯盈、江学瑜、董守义(张月楼代)。主席:章辑五。

讨论事项:

(1)经费筹措及预算编制案。议决:依杜庭修提议,俟会计董守义与各委员接洽后,编制预算,再付审定。

(2)组织宣传委员会案。议决:以杜伯盈为委员长,杜庭修、杨锦魁、张月楼、庄炳松为委员。并请定足球、篮球、越野赛跑等各委员会各推一人负责,与宣传委员会接洽一切。

(3)筹设公共体育场案。议决:推杨锦魁、章辑五负责与各校长接洽。

3.第三次执委会议

日期:十六年十一月十六日下午八时。地点:东马路青年会。出席者:章辑五、关言忠夫人、董守义、杜庭修、杨锦魁、杨宽麟。主席:章辑五。

讨论事项:

(1)征求会员案。议决:推董守义负责办理。

(2)印刷会章案。议决:推杜庭修负责办理。

(3)书记杜连科辞职案。议决:推杜庭修担任。

(4)成立大会时,通过请颜惠庆、张伯苓等五氏为名誉会长案。议决:由书记缮函,正式聘请。

经以上查摆史料可知,当年报章记载和今人著述中都存在问题:

(一)成立大会与预备会被混为一谈

津体协正式成立于1927 年10 月20 日,史载明确,一目了然,应无异议。因此可排除1927 年10 月18 日成立之说。今人所采的1926 年说、1927 年9 月20 日说,均非是。

至于1927 年10 月18 日召开的相关会议,应为津体协成立前夕的预备会(或称筹备会),而非正式成立大会。

那么,对于《申报》1927 年11 月1 日《天津体育协进会成立》所载的“十月二十五日,假南开中学校会议室,开成立大会”一语,该作何解释呢?笔者判断,此载应该是把1927 年10 月25 日晚召开的津体协第二次执委会会议时间与成立大会召开的时间混同了。实际上,津体协成立大会与第一次执委会会议已相继于1927 年10 月20 日晚召开。

《大公报》1927 年10 月26 日所载《天津体育协进会执行委员会第一次会议》,应为对津体协第二次执委会会议的报道,但却被误载为第一次会议。此为始作俑者。而1933 年出版的《天津体育协进会年刊》第1 期所载的《第一届执行委员会议纪录》,虽然对第一次、第二次执委会会议的召开时间进行了明确区分,但又将第二次执委会会议召开的时间误载成了1927 年10 月26 日。

(二)部分创始成员的姓名被张冠李戴

关于部分创始成员的姓名,应把津体协成立时的报章报道以及1933 年版《天津体育协进会年刊》第1 期所载结合起来判断。经对以上征引的文献资料加以缕析可知,《张伯苓全集》及《天津通志·体育志》《天津南开中学志》所载的部分创始成员姓名有误:

1.成立时的“副会长杜庭修、唐逵”不确,实为杜庭修、关言忠芸女士(前引史料多载为关言忠夫人)。唐逵应为第二届、第四届副会长。

2.成立时的“委员王子华、陈仲璋、朱凤楼、胡定九”不确,实为江学瑜、杨宽麟、杨锦魁、陈文海。王子华、陈仲璋、朱凤楼、胡定九均为第四届执行委员。

3.成立时的“书记谢希云”不确,实为杜连科。谢希云应为第二届执委会书记。

4.成立时的“会计李友珍”不确,实为董守义。李友珍应为第四届执委会会计。

5.津体协成立时很可能并未设立“专职干事”一职。董守义原为天津青年会体育部干事,津体协成立后,董守义担任会计、篮球委员会委员。“专职干事”一说,或为俗称。

(三)部分首任名誉会长的姓名也被张冠李戴

关于津体协成立时的名誉会长姓名,也很有必要厘清。《张伯苓全集》及《天津通志·体育志》《天津南开中学志》均载,津体协成立时推选“颜惠庆、张伯苓、胡政之、孙凤藻(即孙子文)、卞白眉”等五人为名誉会长。

而1927 年10 月的报章报道及谢希云《本会成立经过》均载,津体协成立时推选“颜惠庆、张伯苓、胡政之、孙子文、梁如浩、雍剑秋”等六人为名誉会长。

1927 年11 月16 日召开的津体协第一届第三次执委会会议纪录则载:“成立大会时通过请颜惠庆、张伯苓等五氏为名誉会长案。议决:由书记缮函,正式聘请。”对此又该如何理解呢?

笔者判断,此处所载的“五氏”应为“六氏”。也就是说,1927 年10 月20 日推举的六位名誉会长,均在津体协第一次执委会会议上获得通过,并经报章公布。因此,“正式聘请”一语,当指函寄聘书。换言之,某位已获推选的名誉会长若因故未被聘请的话,不仅应阐明理由,而且应经此后召开的执委会会议议决,方可改弦更张,不可能如此草率。实际上,在《第一届执行委员会议纪录》中,并未发现对此讨论的记载。

津体协成立之际,颜惠庆为中国红十字会会长、胡政之为天津大公报社经理兼副总编辑、孙子文为南开学校董事会董事、梁如浩为中国华洋义赈救灾总会(简称华洋义赈会)会长、雍剑秋为天津中华基督教青年会董事部董事。

又据津体协《第四届执行委员会议纪录》载,1930 年9 月27 日召开的第二次执委会会议上,讨论事项包括“应否推举名誉会长,以辅助进行捐款案。议决:推举名誉会长十人:1.关颂声;2.罗旭超;3.张伯苓;4.赵道生;5.卞白眉;6.郑敏超;7.叶庸方;8.庄乐峰;9.叶璧侯;10.吴达铨”。

已知1933 年版《天津体育协进会年刊》载有三位名誉会长的照片,即张伯苓、邓庆澜、卞白眉。邓庆澜、卞白眉均为津体协1933 年第七届起的永久会员。总之,1927 年成立津体协时,卞白眉并非名誉会长。

(四)首任副会长“关言忠夫人”应为“关言忠芸夫人”,即言忠芸

据《申报》1927 年11 月1 日载,津体协成立时的副会长之一为“关言忠芸女士”。而1927 年10月的报章报道、谢希云撰《本会成立经过》、1933 年版《天津体育协进会年刊》收录的《天津体育协进会历届执行委员题名》《第一届执行委员会议纪录》等,却均记载为“关言忠夫人”。对此也有必要予以查考。

查此人即言忠芸(1897—1978),为关锡斌(1896—1995)元配。五四运动期间,关锡斌为天津觉悟社社员之一,与周恩来、邓颖超等一同参加爱国学生反帝反封活动,后更名管易文,官至国务院参事。

言忠芸之子关愚谦在著述中记载:言忠芸,江苏常熟人,毕业于天津普育女子学堂、直隶省立第一女子师范学校。其父言希仁为清末秀才出身。五四运动爆发后,言希仁赴安徽任职。言忠芸先任安徽宁国县女子小学教师、校长,后考入上海国画美术院,改入“由上海基督教女青年会办的上海体育师范学院”就读。1922 年,言忠芸“回到天津,在基督教女青年会工作,任学生和幼女部干事”。

关愚谦所载是可信的,以下记载可为佐证:一是上海《妇女评论》1921 年12 月7 日第19 期所载《已觉悟的女性对于男女社交的责任》一文,指明女性社交原则,此文署名“言忠芸”。二是《申报》1922 年6 月16 日《女青年会体育师范行毕业礼》载,言忠芸为上海女青年会体育师范学校毕业生之一。三是《大公报》1925 年3 月7 日《女青年会之募捐会》载:“本埠基督教女青年会,曾于二号,假英租界卞椒成宅第,开募捐队长、队员茶话会。款额为六千元。到会者十余人。由张子翔太太主席开会。言忠芸女士报告今年幕捐会。”四是《女青年报》1927 年第1 期第53 页载:“天津该会幼女部于十一月二十日,假男青年会礼堂,开幼女前导团欢迎大会。首由该部干事言忠芸女士报告开会宗旨。”此载表明,津体协成立之际,言忠芸仍在天津女青年会任职。

1934 年版、1935 年版《天津体育协进会年刊》均载有名誉会长张伯苓、邓庆澜、卞白眉照片

关锡斌(后左一)与言忠芸(后左二)全家照,1930 年摄于广州

又据《管易文自述》《管易文同志生平》等载,关锡斌于1926 年留美毕业回国后,先到南开大学。“吴耀宗、张伯苓、严范孙等,要我向青年学生讲些在国外勤工俭学的奋斗生活,以及联络各学校青年做些有意义的事,并邀我到青年会学生部担任干事。工作是组织青年夏令营到农村体验生活。”其间,关锡斌与言忠芸志同道合,结为伉俪。“他们闪电般地结婚,并生下第一个女儿。”

可见,“关言忠夫人”确为关言忠芸夫人。其嫁给关锡斌后,冠夫姓。而言忠芸与关锡斌结婚的时间,显系在津体协成立之前。

已知言忠芸参加了1927 年10 月20 日召开的津体协成立大会和第一次执委会会议,又参加了11 月16 日召开的第三次执委会会议。尚未得见其于此后参与津体协管理事务的记载,个中缘由未详,很可能与家务缠身或怀孕生女有关。其副会长身份实际上已无疾而终。1928 年9 月20 日,津体协召开第二次常年大会改选职员时,女性副会长改由唐逵继任。已知唐逵女士历任天津市立音乐体育传习所舞蹈组教师、南开女中体育教师。

《北洋画报》1931 年5 月7 日所载唐逵女士(右)照片

言忠芸热心教育事业,不甘在家围着灶台转。1928 年初,言忠芸利用“南关下头昆裕里四号”的楼房两间,创办私立平民女子职业学校,出任校长。该校“教员现有四人,由关言忠芸、关高奇如、李关效芳、顾起瑞女士担任,完全义务。学生不收学费,并发给书籍,除上午读书外,下午并教授手工”。

《大公报》对这所义务女校的办学成绩持续关注,评价甚高,还呼吁社会各界:“群起奋力,对该校加以扶助,或创办同样之学校,则真能服务社会、造福女界不浅也。”《大公报》1929 年1 月28 日又载,这所义务女校举办纪念一周年恳亲会、展览会时,“校室内满列学生成绩。毛织品精美异常,售价亦颇廉;文学亦有秀丽可观者。一年内只七月之授课,有如此之成绩,可知该校长之一番苦心。学生二十余,均活泼异常”。

1929 年春,关锡斌经吴耀宗介绍,“到广州岭南华侨大学任教,教社会学课”。言忠芸为照顾家庭起见,惜别津门,随之南下。夫妇二人在南方继续从事进步活动。

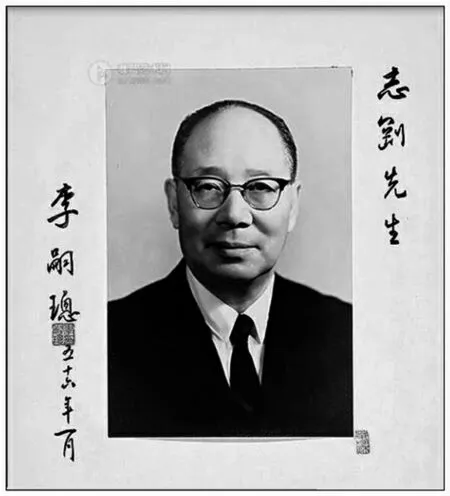

六 “李嗣□”是谁?

《张伯苓全集》第三卷《著述·言论(三)》第257 页,收录《大公报》1948 年9 月4 日所刊《公祭卢木斋先生启事》全文。不过,在开列的12 名发起人中,出现了“李嗣□”。那么,“李嗣□”是谁?难道《大公报》原文就是如此?

检《大公报·天津版》可知,1948 年9 月2 日至4 日,均于第1 版显著位置刊有《公祭卢木斋先生启事》。其中,9 月2 日载为“李嗣聪”,9 月3 日和9 月4 日则均载为“李嗣璁”。

《大公报》1948 年9 月2 日(右)、9 月3 日(左)所载《公祭卢木斋先生启事》,分别载为“李嗣聪”“李嗣璁”

经与相关文献详加比对可知,李嗣璁之名不误。李嗣璁(1898—1972),字荫翘,号式真,河北庆云县(今属山东)人。1919 年考入北京大学物理系。1923 年毕业后,任教于山西省立模范中学,创办私立太原平民中学。1924 年至1929 年,历任国民党山西省党部委员、农委委员、秘书长、执行委员兼训练部部长。1929 年任河北省党务整理委员、省党部执行委员会常委。1931 年当选国民党第四届候补中央委员。1934 年任监察院监察委员,兼河北省党部党务工作。1935 年当选国民党第五届候补中央执行委员。1938 年特派为监察院豫鲁区监察使。1944 年任监察院监察委员。抗战胜利后,历任监察院河北区监察使、河北平津热察绥区物资清查团团长、国大代表、平津冀军纪吏治督察团团长、“行宪”监察委员。其查办的“海军特派员刘乃沂上校隐匿敌伪物资案”和“天津警备副司令卢济清少将仗势诈财案”,最为大快人心。“一时,平津军政风气为之丕变。”1949 年国民党当局逃离大陆时,跟随赴台。1958 年任台湾当局“监察院副院长”,1964 年任“代理院长”,1965 年任“院长”。

李嗣璁于1967 年签赠的照片,钤印为“李嗣璁印”

早在20世纪30年代,李嗣璁在国民党河北省党部(设在天津)任职时,就已与张伯苓有活动交集。据《益世报》1934 年5 月6 日《冀省新生活运动促进会昨成立》载,张伯苓等11 人被推举为河北省新生活运动促进会理事,李嗣璁等7 人则被推举为监事。1945 年5 月,在重庆召开的国民党“六大”上,张伯苓又与李嗣璁一同当选中央监察委员(共计104 名)。

在文献记载中,李嗣璁之名与“李嗣聪”杂糅的情形屡见不鲜。检1929 年出版的《申报》《大公报》可知,“李嗣璁”“李嗣聪”已分别多次见诸报端。再检迄今出版的报刊、书籍可知,李嗣璁之名常被记载为“李嗣聪”。而“李嗣聪”不仅出现在报章消息的题目上,甚至被多部人物辞典列为辞条。这对研究其生平事迹造成的困扰是显而易见的。

实际上,在已得见的李嗣璁多幅书法中,均未发现以“李嗣聪”为落款和钤印的情况。李嗣璁并不认可“李嗣聪”这个写法,也是可以肯定的。换言之,“李嗣聪”之于李嗣璁,应属长期存在的误载误植问题。

经以上考索,不难得出结论:《张伯苓全集》中出现的“李嗣□”,即指李嗣璁。

——以基督教青年会档案为依托