论古骆越地区早期铜鼓出现的时代

摘 要:广西和越南北部,是古代骆越族群集团的主要分布区,当地何时出现并于后来成为骆越文化标志的铜鼓,学术界至今仍然存在较多争论。通过考古类型学的比较研究,可以推定桂西南古骆越地区出现万家坝型铜鼓是在战国中期,越南北部出现万家坝型铜鼓是在战国早期,后者流行的年代下限是在西汉中晚期。石寨型铜鼓在桂西南和越南北部古骆越地区出现的时间为战国晚期或西汉早期。考古发现表明,骆越地区发现的早期铜鼓和铜釜皆起源于云南滇文化,先秦两汉的骆越人与滇人一直存在着密切的交流融合关系。

关键词:骆越地区;早期铜鼓;时代推定;文化源流

doi:10.3969/j.issn.1009-0339.2020.04.013

[中图分类号]K875.5 [文献标识码]A [文章编号]1009-0339(2020)04-0072-07

从古到今,广西和越南北部地区都是铜鼓文化盛行的多民族聚居区,早在战国以前,分布于这些地区的“骆越”族群集团,就被汉籍称为“铜鼓”。例如,《水经注》卷三十六“郁水”引《林邑记》说:“盖藉度铜鼓,即‘越骆也。有铜鼓,因得其名。(伏波将军)马援取其(越骆)鼓以铸铜马。”“越骆”即“骆越”的倒装(见《汉书·贾捐之传》《后汉书·马援传》)[1]。 此载表明,骆越本为百越系之族群酋邦方国名,“铜鼓即越骆也”,此语则意味铜鼓成了骆越族群集团的主要文化特征及其代名词。

近代至今,“铜鼓学”可谓东亚南部考古学和民族学的显学。然而,骆越铜鼓是如何起源的,其早期铜鼓的年代如何,却仍然是学术的疑难问题,对此,中外学者一直有争论。例如,很多学者认为,万家坝型铜鼓是最古老的铜鼓,它起源于云南滇池西部楚雄万家坝地区,时代可追溯到春秋中晚期,故也被称为“先黑格尔I型铜鼓(Ia式)”。万家坝型铜鼓传播到骆越地区大约是在春秋晚期[2]28。对此,也有中国学者[3]和越南学者[4] 持有异议,他们认为万家坝型铜鼓和石寨山型铜鼓只能是一种平行关系,越南学者甚至认为万家坝型铜鼓是石寨山型铜鼓(东山型铜鼓)的退化形式[5]。而且,越南北部骆越地区才是铜鼓的起源地,此后东山型铜鼓(黑格尔I型铜鼓)才向北传播到中国的南疆地区[6] 。针对这些问题,笔者采用考古類型学和地层学相结合的方法,试对几件早期的骆越铜鼓的年代再作研究,希冀对今后的铜鼓断代立标准器和综合研究有所稗益。

一、骆越地区万家坝型铜鼓出现的时代

迄今为止,在两广地区和越南北部地区发现的万家坝型铜鼓不到20面,数量不及云南发现数量的一半,它们分别出自广西田东[2]28、 广东雷州市[7], 越南的老街市、安沛省文安县茂东、福寿省陶舍、河内市东英县海背、河山平省(今河内)松林、清化省马芫等地[8]。

在古骆越地区发现的万家坝型铜鼓,大多数属于传世品,未经科学的发掘,缺少铜鼓出现的考古地层关系和可供断代的共存文化遗物,只能借助极少的地层关系和器物类型学的比较研究来进行断代。

(一)广西出土的万家坝型铜鼓

首先,广西田东祥周南哈坡、林逢大岭坡出土的3面万家坝型铜鼓,蒋廷瑜先生认为其年代为春秋晚期或战国早期。依据是南哈坡A鼓和B鼓,具有早期万家坝型铜鼓的原始形式特征,而且伴出具有西周时代特征的殷周式铜罍。在邻近林逢乡9公里左右的田东檀河高岭坡还发现过勾连雷纹陶片、方格纹陶片和汉代的剪边五铢铜钱[9]。笔者认为,南哈坡双耳铜罍形制虽然具有西周早期的特点,如器表饰有涡纹、三角垂纹,造型也接近四川彭县竹瓦街等地出土的殷周式铜罍,但南哈坡双耳铜罍器身也饰有窃曲纹,这种纹饰是由早期的龙纹演变而来,西周中期出现,盛行至春秋早期,春秋中期以后衰落[10]398。南哈坡双耳铜罍的这种纹饰的复合特点,表明它是在骆越地区出现的仿制中原殷周式铜罍的产品,制作的时代可能不会早于春秋中晚期。需要特别指出的是,这件铜罍也不意味它完全可以作为田东南哈坡2件万家坝型铜鼓的年代佐证。因为岭南和越南北部的青铜文化遗存,往往可以见到早期器物与晚期器物共存的现象。例如,广西贺州马东村墓葬出土的殷周式铜罍,从形制上看,至少可以断定为西周早期,但根据同地出土的夔纹陶片及共存器物(如人面纹短剑),墓葬的年代只能断定为春秋早中期[11]。

田东檀河高岭坡发现的勾连雷纹陶片、方格纹陶片和汉代的剪边五铢铜钱,与武鸣安等秧山、武鸣独山岩洞葬等地出土的同类遗物比较,其时代也只能大体上断定为战国晚期至西汉晚期。因此,这可说明,田东地区的青铜文化起源发展延续的时间很长,尚不能作为当地出土万家坝型铜鼓断代的准确依据。

此外,与林逢镇大岭坡万家坝型铜鼓伴出的还有1件精美的铜甬钟,蒋廷瑜认为这件铜鼓和铜钟的时代可定为春秋晚期或战国早期[2]28。然而,与大岭坡万家坝型铜鼓伴出的铜甬钟,过去也有学者认为它具有西周中期甬钟的特征,因此,伴出铜鼓的年代仍然存疑。

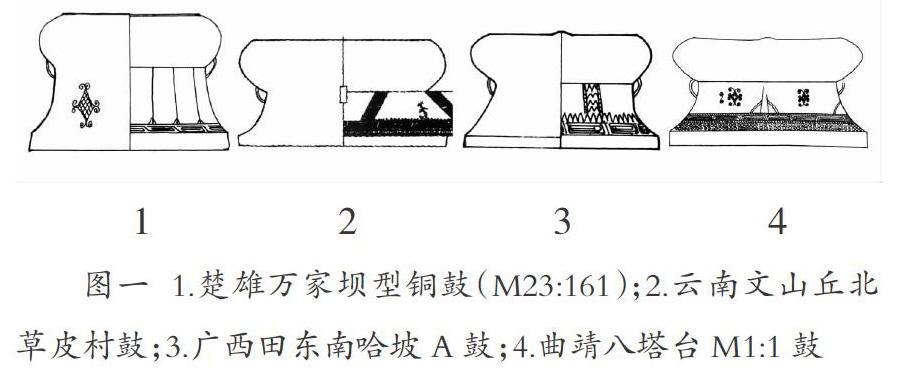

这样,田东万家坝型铜鼓的年代只有通过器物形制的比较分析来推定。这3面铜鼓的造型和纹饰,与云南早期的万家坝型铜鼓比较,田东南哈坡A号铜鼓(图一:3)的外形,较接近云南文山丘北草皮村铜鼓(图一:2)和曲靖八塔台M1:1号铜鼓(图一:4)[12]46—51, 其鼓面太阳芒纹也与草皮村铜鼓近似,区别是田东鼓无晕15芒,草皮村鼓是无晕6芒。

田东A鼓的鼓腰竖带纹下部饰一周二方连续雷纹,与云南楚雄万家坝M23号墓所出的3面铜鼓的雷纹近似(图一:1)。东亚南部青铜器和陶器出现的雷纹,都源自中原王朝青铜礼器的殷周式雷纹[10]445。雷纹、勾连雷纹、变形雷纹是滇文化和骆越文化中最常见的装饰纹样(如越南密山铜钟)[6]。与云南早期万家坝型铜鼓比较,田东鼓的自身特点是鼓腰出现了纵向带纹,这是楚雄早期万家坝型铜鼓没有的特征,后者的鼓腰只有竖线纹间隔。从考古类型学的器物演变的一般规律来说,田东铜鼓的造型和纹饰是对楚雄万家坝型铜鼓的继承和发展,加上滇西铜鼓流传到桂西南有一段时空的距离,因此,田东万家坝型铜鼓的年代也应当晚于云南楚雄滇墓(M1、M23)出土的早期万家坝型铜鼓。

出土早期铜鼓的楚雄万家坝M1号、M23号滇墓的时代,尽管有碳14年代测定和共存器物,但学者们的断代观点仍然分歧很大。如有的断为春秋中晚期[12]61, 有的断为战国早中期,有的断为战国晚期至西汉早期[13]208。综合分析,笔者认为楚雄万家坝M1号滇墓的年代要比M23号滇墓的时代稍早,万家坝M1号滇墓可定为春秋晚期或战国早期,因此,M23号滇墓出土的万家坝型铜鼓可定为战国早期或战国中期。这样,广西田东出土的3面万家坝型铜鼓的时代可推定为战国中晚期(图表:7)。

(二)越南出土的万家坝型铜鼓

越南北部骆越地区发现的万家坝型铜鼓有几种形式。

越南老街市出土的L:XI-V号万家坝型铜鼓(图表:2),造型与纹饰接近云南楚雄万家坝M1:12号铜鼓(图表:1),时代也大体相当,可定为春秋晚期或战国早期。

越南富寿省三清县上农社出土的万家坝型铜鼓(图表:3)素面无纹饰,造型也接近楚雄万家坝M1:12号铜鼓,时代也可断定为春秋晚期或战国早期。

越南河山平省(今河内市)章美县松林寺出土的松林I号铜鼓(图表:9),其造型纹饰,较接近广西田东祥周南哈坡B鼓(图表:7),两者的鼓腰饰竖带三角纹,竖带纹下饰二方连续雷纹(或加饰一周点线纹)。两者的主要区别是鼓面的太阳芒纹,田东祥周南哈坡B鼓的鼓面中心只有两圈点线组成的芒纹。越南松林I号鼓的太阳芒纹有16芒,芒纹周边饰有一圈连续的变形雷纹,雷纹外周再加饰细密的芒线纹。

与越南松林I号铜鼓纹饰相似的铜鼓,还有越南安沛省文安县茂东地区出土的茂东铜鼓(图表:8)。李昆声诸先生把这两件铜鼓的年代断定为战国中期至战国晚期。笔者认为这一断代仍嫌偏早。越南松林I号鼓的这种有一周变形雷纹与太阳芒纹组合的形式,与云南曲靖八塔台1号滇墓出土的M1:1号万家坝型铜鼓(图表:16)较为相似,表明两者的年代相近。而且,这种鼓面芒纹与广西田东A、B鼓比较,八塔台M1:1号万家坝型铜鼓的装饰形式又演进了一步。

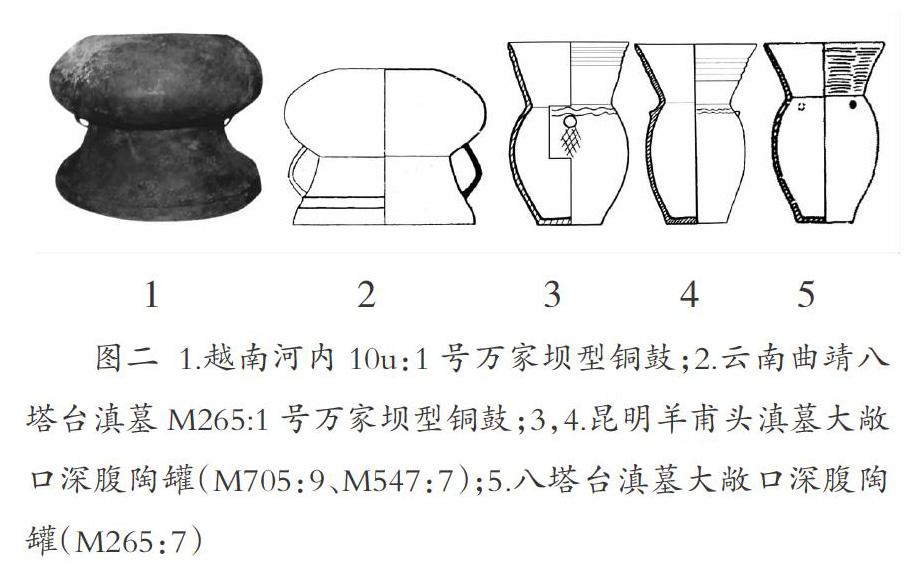

笔者曾对云南曲靖八塔台M1号滇墓的年代作过考订[14]。事实上,与曲靖八塔台M1:1号万家坝型铜鼓伴出的侈口高领折肩收腹平底罐(图二:5)[15]29, 很近似昆明羊甫头西汉中晚期滇墓出土的侈口高领折肩收腹平底罐(图二:4)。根据考古类型学的相似原则推定,这种共时关系可以证明:八塔台滇墓的M1:1号万家坝型铜鼓的使用年代下限,只能断定为西汉中晚期。以类相从,越南松林I号鼓、茂东鼓的年代,也应当与云南曲靖八塔台M1:1号万家坝型铜鼓相近或稍晚,使用的年代下限也在西汉中晚期。

越南河內市东英县海背村出土的万家坝型铜鼓,造型纹饰也接近松林I号铜鼓,时代也大体相当,可断定为西汉中晚期。

越南河内10u:1号万家坝型铜鼓(图二:1),素面无纹,造型与云南曲靖八塔台滇墓出土的M265:1号万家坝型铜鼓(图二:2,原报告称铜釜)近似[15]74。曲靖八塔台M265号滇墓的年代也是可以推定的,发掘者将其推定为春秋中晚期[15]185。杨勇先生认为此断代大为偏早,八塔台M265号滇墓的年代应当断为战国晚期或西汉早期[13]208。两者断代观点分歧也很大。

据该墓出土遗物的共时关系可认为,八塔台M265号滇墓的年代应当断定为西汉中晚期,也即M265:1号万家坝型铜鼓的使用年代下限。断代依据是,该墓所出的大敞口深腹罐(图二:5,M265:7),形似昆明羊甫头M147→M705→M547号滇墓出土的大敞口深腹罐(图二:3、4,M705:9-M547:7),羊甫头这一批滇墓的时代处在战国晚期至秦汉之际→西汉早期→西汉中晚期[16]395、508、617。笔者认为,八塔台M265号滇墓的大敞口深腹罐与羊甫头M547号滇墓的同类陶罐最相似,而且也同出有长援无胡圆穿铜戈[16]95、508、617, 两者的时代相当,可断为西汉中晚期。

此外,八塔台M265号滇墓出土的无胡圆穿直内铜戈,据童恩正先生的断代,此滇式铜戈流行的年代也为西汉中晚期。八塔台M265号滇墓还有封土堆,这也是早期滇墓没有的文化现象,当是受到西汉内地汉文化习俗的影响。

越南河内10u:3号万家坝型铜鼓(图表:13),素面无纹,造型与云南祥云大波那木椁铜棺墓出土的万家坝型铜鼓(图表:11)相似,此滇墓的年代过去被很多学者推定为战国早中期[3]198,杨勇先生则断定为西汉时期[13]221。笔者也曾断此木椁铜棺墓为战国晚期,仍嫌偏早,今改订为西汉早期。因此,河内10u:3号万家坝型铜鼓的年代也应当断为西汉早期。

越南学者阮文好先生介绍的河内10u:4号万家坝型铜鼓(图表:5),素面无纹,中国学者则称之为铜釜。其造型与云南楚雄万家坝1号滇墓出土的铜釜(图表:4,M1:14)近似,它既可以作炊具,倒置也可作打击铜鼓。

万家坝1号滇墓的年代被发掘者推定为春秋中晚期[3]118。杨勇先生则断定为战国晚期至西汉早期[13]208。笔者认为,万家坝1号滇墓其他共存的出土器物的特征要早于万家坝23号墓,故万家坝1号滇墓可断为春秋晚期或战国早期,也即M1:14号铜釜的年代。因此,所谓的河内10u:4号万家坝型铜鼓的年代也应当断为春秋晚期或战国早期。

越南河内10u:5号万家坝型铜鼓(图表:15),素面无纹,中国学者也称之为铜釜。其造型与云南昆明羊甫头M19号滇墓出土的铜釜(图表:10,M19:163)近似,既可以作炊具,倒置也可作打击铜鼓。发掘者将昆明羊甫头M19号滇墓的年代定为战国中期。因此,越南河内10u:5号万家坝型铜鼓的年代也可定为战国中期。

二、骆越地区石寨山型铜鼓出现的时代

迄今为止,在云南、广西和越南北部地区发现的石寨型铜鼓,数量要远远多于万家坝型铜鼓。原因是因为云南是万家坝型和石寨型铜鼓的起源地,故云南发现的万家坝型铜鼓数量最多(近50面),它传播到骆越地区已经势微,代之崛起的是石寨型铜鼓,石寨型铜鼓后来在东亚南部地区得到了很大的发展,而且一直延续到早期铁器时代。

石寨型铜鼓又称黑格尔I型铜鼓,越南学者则称之为东山型铜鼓[17]。同样,在古骆越地区发现的早期石寨山型铜鼓,大多数属于传世品,未经科学的发掘,缺少铜鼓出土的考古地层关系和可供断代的共存文化遗物,只能借助极少的地层关系和共时器物的类型学比较研究来进行断代。

首先,很多学者认为石寨山型铜鼓是由万家坝型铜鼓演变发展而来。石寨山型铜鼓的出现,目前最早只能追溯到戰国中期左右,云南昆明羊甫头M19号滇墓出土的石寨山型铜鼓(图表:17,M19:151),造型近似楚雄滇墓出土的万家坝型铜鼓(图表:6,M23:161)。两相比较,羊甫头石寨山型铜鼓的纹饰已有发展,如鼓面芒纹工整,出现了锯齿纹组成的晕圈,鼓胸出现了简约的船纹,鼓腰纵向竖带纹和上、下部的横向带纹用细密工整的锯齿纹点缀其间,已经由万家坝型铜鼓装饰简朴的风格向华丽风格转变。发掘者将羊甫头石寨山型铜鼓的年代定为战国中期[16]501,其说可从,该鼓可作为早期石寨山型铜鼓的断代标准器。

作为骆越集团的主要分布地,广西南部和越南北部地区何时出现石寨山型铜鼓,过去的研究者根据几处墓葬的出土材料,曾提出过一系列的断代观点。

例如,广西发现的石寨山型早期铜鼓(图三:6),仅见于桂东北贺州龙中岩洞葬,发掘者根据伴出遗物有较多的内地东周式铜器,故断其年代为战国晚期[18]。该铜鼓和滇、桂边区西汉早期的云南广南铜鼓在造型和纹饰方面都较为相似。

将广西贺州龙中鼓与滇系石寨山型铜鼓再作比较,它的外观造型最接近云南江川李家山M17:30号铜鼓(图三:5)。贺州龙中鼓的竞渡船纹的划桨人物,作脑后椎髻发式(项髻),赤身裸体用点纹填实,其犎牛纹饰母题也与其他石寨山型铜鼓的犎牛纹相似,将之与李家山M17:30号铜鼓[19]、李家山M24:42a号铜鼓、石寨山M15:7号铜鼓相比较,它们彼此的鼓胸的竞渡船纹的划桨人物,也皆作脑后椎髻(项髻)发式、赤身裸体之像。云南学者认为这类滇系石寨山型铜鼓墓的年代是处于战国晚期至西汉早期[17],此年代应当是早期石寨山型铜鼓迅速向各地传播扩散的时期[14]。广西贺州龙中早期石寨山型铜鼓的发现仅属于孤例,它应当是族群之间交流的产物,经骆越地区传播到桂东北的西瓯越人地区。

再如,广西田东锅盖岭古墓也出土有石寨山型铜鼓(图三:1-2,已残破),伴出遗物有青铜一字格曲刃短剑、铜钺和铜戈、玉器等,与云南滇墓的同类遗物比较,发掘者定其年代为战国晚期[20],黄展岳先生则认为断为西汉时期可能更准确[21]。

此外,越南北部的海防市越溪船棺墓也出土有石寨山型铜鼓(图三:3-4),越南学者称之为东山型铜鼓。过去的研究者根据船棺墓葬出土材料,也提出过多种断代观点。例如,发掘者将其年代断为战国早期(公元前4世纪)[22],有的学者根据这5座船棺墓葬的碳14年代测定数据,将其定为春秋晚期或战国早期(距今2480±100年-2330±100年)[23],有的学者则断为秦汉之际[24]。 童恩正先生根据其共存遗物的比较分析,认为越南北部的早期石寨山型铜鼓(Ib式),它们流行的年代可定在秦汉之际至东汉初年[25]。

笔者认为上述学者的断代研究仍然有深化的必要。如前所述,岭南越人墓葬的遗物,往往会有早期的遗物和晚期遗物共存的现象。广西田东锅盖岭墓与铜鼓伴出的有滇式一字格曲刃短剑,笔者曾将它的年代上限断为战国晚期[14], 此墓没有出现铁器,与邻近地区西汉前期墓(如广西西林普驮铜鼓墓)出土的遗物有较明显的区别。故发掘者将锅盖岭石寨山型铜鼓的年代断为战国晚期应当是正确的。

与之相比,笔者认为,越南北部海防市越溪船棺墓出土的石寨山型铜鼓,前人的断代都属于偏早。越南越溪船棺墓出土遗物,与滇文化及内地战国秦汉文化遗物有不少共性,可资比较。例如,与这面铜鼓伴出的器物,虽然有中国的战国文化遗物,如有中国内地常见的东周式铜剑、铜削、铜钲等,但也伴出有不少晚期的遗物,如有汉式耳杯[26]、 大漆木盒、带漆绘图案木柄的滇式铜锄、装饰有多桅风帆船纹的铜提筩[22], 等等。汉式漆耳杯只是在西汉前期才从中原内地传入岭南地区(如见于广州西汉前期墓、广西贵港罗泊湾1号汉墓),多桅风帆船纹铜提筩,也属于骆越提筩中罕见的精品,应当是鼎盛时期的代表作。从器物类型学比较分析的情况也如此,越溪铜鼓的鼓面纹饰较接近广西田东锅盖岭战国晚期墓出土的石寨山型铜鼓,但它已经显示出简化现象,周晕的锯齿纹简化成一周栉纹,翔鹭鸟纹也已简化。此外,其鼓腰的网状竖带纹用立鸟纹点缀间隔,这种装饰样式在滇系石寨山型铜鼓中也属于西汉前期特征(如云南文山古木铜鼓、广西西林普驮铜鼓),这表明滇系石寨山型铜鼓传播到越南北部骆越地区后已产生了变异,其制作的铜鼓已经本土化了。因此,用越溪船棺墓的汉式耳杯、带漆木柄的铜锄、多桅风帆船纹提筩等遗物,和中国的广西贵港罗泊湾汉墓、昆明羊甫头和晋宁石寨山滇墓的同类器比较,笔者认为越南海防越溪石寨山型(东山型)铜鼓的使用年代只能断定为西汉早期。

三、余论

综上所述,我们可将古骆越地区出现早期万家坝型、石寨山型铜鼓的时代作一总结(参见图表)。以广西田东出土的3面万家坝型铜鼓和越南北部出土的万家坝型铜鼓(如越南老街鼓、上农鼓或铜釜)为例,滇系万家坝型铜鼓在骆越地区出现的时代,当在战国早中期(公元前4世纪至公元前3世纪)。鉴于云南曲靖八塔台万家坝型铜鼓的年代,以及越南福寿省三清县陶舍万家坝型铜鼓与汉五铢钱、铁剑等遗物伴出的现象,可判定万家坝型铜鼓在骆越地区流行的时代下限为西汉中晚期(公元前2世纪至公元前1世纪),而不是如前人所说其流行的年代下限为战国早期。以广西田东、贺州出土的早期石寨山型铜鼓和越南北部出土的早期石寨山型铜鼓为例,滇系石寨山型铜鼓在骆越地区出现和流行演变的时代,当在战国晚期至西汉中晚期。

考古发现表明,中国云南是万家坝型和石寨山型铜鼓的起源地,两者出现之后主要是向东南方向的骆越地区传播,并产生了持续的影响力,而且铜鼓文化在骆越地区不断发展而成为当地族群集团的主要文化特征,故“铜鼓”成了骆越人的代名词。

越南红河下游兴安省洞舍鼓的发现,也表明先秦两汉以来,骆越人与红河上游云南的滇人一直都存在着密切的互动交流和融合关系。兴安省洞舍鼓,越南学者判定它为典型的东山型铜鼓(图表:24,KL245号鼓)[27], 造型近似云南晋宁石寨山M10:3号铜鼓(图表:23,西汉中期),其鼓面外暈环铸四只均布的蹲蛙雕像。值得注意的是,越南洞舍鼓的鼓身上还镌刻有滇人形象的纹饰(图四),其人像与云南晋宁石寨山M20:1号鼓、四川会理3号鼓[28] 上的滇人形象(图五)相符,与越南红河流域地区俗尚裸体的骆越人明显不同。与其说越南洞舍鼓是东山型铜鼓,还不如称之为滇系石寨山型铜鼓更为准确。因此,石寨山型铜鼓和东山型铜鼓的源流关系也是显而易见的。

[参考文献]

[1]闻宥.族名小考[C]//闻宥.闻宥论文集.北京:中央民族学院科研处(内部发行),1985:15.

[2]蒋廷瑜,彭书琳.历史的足迹:广西历史时期考古手记[M].南宁:广西人民出版社,2006.

[3]杨帆,万扬,胡长城.云南考古(1979—2009)[M].昆明:云南出版集团公司,云南人民出版社,2010:265.

[4]Pham Minh Nguyen,Nguyen Van Hao,Lai Van Toi.Dong son Drums in Vietnam[M].The Vietnam Social Science Pub-lishing House,1990,Tokyo.P.58.

[5]阮文好.试论东山式铜鼓和石寨山式铜鼓[J].民族艺术,1997(增刊).

[6][越]黎文兰,范文耿,阮灵.越南青铜时代的第一批遗迹[M].梁志明,译.北京:中国古代铜鼓研究会(内部资料),1982:198.

[7]徐闻县历史文化研究领导小组办公室.大汉徐闻两千年[M].北京:商务印书馆,2014:59.

[8]阮文好.越南出土的万家坝类型铜鼓[C]//广西壮族自治区博物馆,等.广西与东盟青铜文化学术研讨会论文集.北京:科学出版社,2012:107.

[9]蒋廷瑜.西瓯骆越青铜文化比较研究[C]//中国百越民族史学会,等.百越研究——中国百越民族史研究会第十三届年会论文集.南宁:广西科学技术出版社,2007:91.

[10]朱凤瀚.古代中国青铜器[M].天津:南开大学出版社,1995.

[11]谢崇安.滇桂地区与越南北部上古青铜文化及其族群研究[M].北京:民族出版社,2010:183.

[12]李昆声,黄德荣.中国与东南亚的古代铜鼓[M].昆明:云南美术出版社,2008.

[13]杨勇.战国秦汉时期云贵高原考古学文化研究[M].北京:科学出版社,2011.

[14]谢崇安.云南石寨山文化与越南东山文化的比较研究[C]//中国社会科学院考古研究所主办.考古学集刊:第21集.北京:社会科学文献出版社,2018.

[15]云南省文物考古研究所,等.曲靖八塔台与横大路[M].北京:科学出版社,2003.

[16]云南省文物考古研究所,等.昆明羊甫头墓地(1-4卷)[M].北京:科学出版社,2005.

[17]李昆声,黄德荣.论黑格尔I型铜鼓[J].考古学报,2016(2).

[18]贺县博物馆.广西贺县龙中岩洞墓清理简报[J].考古,1993(4).

[19]云南省博物馆.云南江川李家山古墓群发掘报告[J].考古学报,1975(2).

[20]广西壮族自治区文物工作队.广西田东发现战国墓葬[J].考古,1979(6).

[21]黄展岳.论两广出土的先秦青铜器[J].考古学报,1986(4).

[22][越]越南历史博物馆.越溪古墓[C]//越南历史博物馆馆藏文物(内部资料).河内(出版者不详),1965.

[23]阮文煊,黄荣.越南发现的东山铜鼓[J].梁志明,译.越南历史博物馆(内部资料),1975(刊期不详).

[24]黄春征,褚文晋.东山文化的内容、类型和年代[J].范全迎,译.越南考古学(内部资料),1969(3-4).

[25]童恩正.试论早期铜鼓[J],考古学报,1983(3).

[26]彭长林.越南早期考古学文化研究[M].南宁:广西科学技术出版社,2018:347.

[27]广西壮族自治区博物馆,等.越南铜鼓[M].北京:科学出版社,2011:106—109.

[28]会理县文化馆.四川会理出土的一面铜鼓[J].考古,1977(3).

责任编辑:郑 好