从贮贝器的乐舞装饰看古代滇人的音乐生活

钟雄威,孔义龙

贮贝器的装饰艺术是古滇国青铜文化中的奇异景观。作为“国之重器、贵器”的贮贝器,在不同的发展过程当中,其装饰花纹与形制从题材、内容以及布局方式上与铜鼓都有着潜在的联系。它来源于铜鼓又有别于铜鼓,两者的出现与发展是一个互相消长的过程。贮贝器上以纷繁复杂的平面雕刻纹饰以及立体浇铸的场面描写来装饰,不仅反映了当时装饰技艺的最高境界,而且在文字欠缺的古滇国时代,其上面所雕刻或者浇铸的乐舞装饰具有纪念或者记录某重大事件的性质,是滇国社会音乐生活的写照。

一、器物造型及其与铜鼓的密切关系

贮贝器是古滇国特有的青铜器物,作为“国之重器”,它与铜鼓一起铸就了西汉时期古滇国特有的文化现象,是经济、政治、文化独特的反映。贮贝器和铜鼓在不同的发展过程当中,其装饰花纹与形制从题材、内容以及布局方式上都有着潜在相互影响、相互渗透的痕迹。

(一)单鼓直接利用型:源用铜鼓作为直接代用品

此类贮贝器利用废弃的铜鼓改制而成,即将其中破碎的一面鼓面去掉之后,另加上一个盖子,再于原铜鼓的圈足外焊接一底面,不加以新的装饰,只在底部加足,使一面原本废弃毫无价值的铜鼓变成了一种新的容器,然而铜鼓的纹饰就在贮贝器上再一次原始地呈现其面貌。

石寨山古遗址墓葬第二次发掘出土的11件铜鼓中,就有9件出土时就装满了贝,如石寨山M1∶1、石寨山M14∶1。而云南江川县李家山古墓第一次发掘出土的8件铜鼓中,就有2件装满了贝。(1)肖明华 :《论滇文化的青铜贮贝器》,《考古》2004年第1期,第79页。这些贮贝器在使用时不仅将原有铜鼓倒置底朝上,一些贮贝器还将其加一底,在鼓面中心开一孔或者做成一个活动的盖用于贮贝,如石寨山M12∶2。

作为礼乐器的铜鼓将其直接倒置或者中心开孔加盖制成贮贝器,这种做法保留了铜鼓最原始的面貌,是属于功能作用上的一种转化,同时也体现了古滇国文化意识当中身份地位和财富相统一的观念。

(二)单鼓改造加工型:对铜鼓进行改造,实行再生利用

较第一种直接利用型的贮贝器,此类的贮贝器有了较大的发展。它在原有铜鼓的基础上进行较大的加工。主要体现在鼓面的装饰上以及鼓腰的纹饰上:鼓面加以改造,将一些场景如纺织场面、集市场面、祭祀场面等,利用浮雕或者雕刻的方式表达出来;在鼓腰方面注入新的纹饰内容,主要是整齐划一的乐舞羽人纹饰。

晋宁石寨山铜鼓型贮贝器M12∶2器面最外一圈铸有妇女十五人徒手环舞(复原后)。(2)云南博物馆 :《云南晋宁石寨山古墓群发掘报告》,北京:文物出版社,1959年版,第78页。舞者手部饰手镯、耳部饰带环,在纹饰布局上基本呈现出统一性。器面的内圈当中铸有九人,其中四人为歌舞状,地面放置一面鼓,四人以鼓为中心相对而舞。

江川李家山铜鼓型贮贝器M69∶139盖面饰圆雕纺织场面。盖径略大于底径,套盖,盖与身作子母口,两侧各有上、下二虎耳两两相对。器身遍饰纵横相间的三角纹、同心圆纹、圆涡纹等几何形图案。盖顶雕十人组成的纺织场面,中央的铜鼓上端坐一鎏金女主人,一执伞女仆跪后,前有二女仆跪侍左右,左侧者手执食盒,周围其余六人均在纺织,其中穿梭打纬的织布者四人,理线者二人,此式贮贝器为细腰高体,均为虎耳,盖顶大多铸数量不等的立牛,其他题材较少,仅见有纺织场面等。(3)佟伟华 :《云南石寨山文化贮贝器研究》,《文物》1999年第9期,第56页。

(三)双鼓叠置改造型:一上一下两铜鼓相对叠置加以装饰

此类贮贝器一改之前取现有铜鼓或者稍做改造作为贮贝器的做法,重新铸造一种在造型、纹饰方面与铜鼓相似的器物,上下两器叠置,底部焊接足部,鼓身的纹饰不是利用阴刻或者阳刻的方式加以装饰,而是浇筑立体的动物浮雕加以装饰,立体装饰超越了平面的纹饰装饰成为贮贝器装饰的主体风格,达到了既美观又实用的效果。

叠置造型分为两种:一种是“一鼓倒置,一鼓扣于其上,内置大量海贝”(4)蒋廷瑜 :《铜鼓》,北京:人民出版社,1985年版,第87页。即上方鼓正置叠放,下方鼓倒置。上方鼓底部与下方倒置的鼓部的底部相对契合,并加以足部形成。如江川李家山叠鼓型贮贝器M69∶163。另外一种是“两鼓相和,内满贮贝”(5)云南博物馆 :《云南晋宁石寨山古遗址及墓葬》,《考古学报》1956年第1期。,即两个铜鼓正叠放置,上方鼓无底有盖面,下方鼓有底无盖面两器结合一起,盖面上饰圆雕人物活动的场面。最典型的就是石寨山叠鼓型贮贝器M71∶142,盖面饰圆雕狩猎场面,上方鼓胴部饰犀鸟纹饰、腰部饰狩猎图和圆雕卧鹿、脚边饰蛇、兽纹等;下方鼓胴部饰凤纹,腰部饰虎噬牛、牛兽图和圆锥卧牛等,脚边饰凤纹。(6)肖明华 :《论滇文化的青铜贮贝器》,《考古》2004年第1期,第83页。目前已发掘出土此类的贮贝器还有:石寨山叠鼓型贮贝器M13∶2,器物沿口上所饰圆雕人物表现的是在路上行走的状况(7)中国青铜器全集编辑委员会 :《中国青铜器全集·第14卷·滇昆明》图26,北京:文物出版社,1993年版。、石寨山叠鼓型贮贝器M6∶1盖上所饰圆雕人物所表现的是战争场面(8)中国青铜器全集编辑委员会 :《中国青铜器全集·第14卷·滇昆明》图25,北京:文物出版社,1993年版。。

从以上几大类别的贮贝器来看,早期的铜鼓贮贝器前期与铜鼓并没有较大的差别,然而后期出现的平面装饰更为庞大且具有写实性和生活化,甚至出现立体浮雕。这不可否认铜鼓的装饰铸造艺术影响着贮贝器的发展,它与铜鼓的关系极为巧妙。残破年久的铜鼓丧失作为乐器的功能,贮贝器的形态建立在铜鼓之上而又区别于铜鼓,其身上既保留了铜鼓本身作为贵器、重器的品质,又蕴含了功能上的生活化,贮贝器集两者之大成。

二、乐舞装饰反映滇人社会的主要层面

“滇”是“西南夷”之一的一个古老的部落,古滇人分布的中心在晋宁,它是西汉时期益州郡滇池县所在地。(9)《华阳国志·南中志》:“滇池县,郡治,故滇国也。”据近人考证,汉晋时滇池县即今之晋宁(见《新纂云南通志·地理志》)。独特的地理环境造就了与其他民族不同的音乐文化,从而使贮贝器有着浓烈的地域风格且生动地体现在其装饰上。贮贝器的形成来源于铜鼓又区别于铜鼓,其本质与铜鼓相一致。铜鼓不但是一种乐器、重器以及礼器,它还是一种装饰丰富多样的工艺品。在文字欠缺的古滇国时代,雕刻或者浇铸的装饰不仅仅是带有装饰性功能,它更重要的是具有纪念或者记录某重大事件的性质,与西周青铜器上的铭文所具备的功能如出一辙。因此铜鼓上形象地反映古滇国的社会生活、风俗习惯以及宗教信仰等的装饰在贮贝器上再一次焕发光彩。

(一) 对自然崇拜的折射

图一 鼓面太阳纹图

太阳纹是铜鼓上最早出现、最基本的光体纹饰,居于铜鼓面的中心。铜鼓的光体和光芒相互融合,数目普遍在十二道,呈锐角形。太阳给予万物生长,带来生命的繁衍,因此古人对太阳的敬畏是油然而生的。很多文献都有记古人对于太阳崇拜的记载,如《尚书·尧典》关于祀日的记载、《楚辞·九歌·东君》祭祀太阳的颂歌、北齐魏收《五日》诗说:“因想苍梧郡,兹日祀东君”等。(10)蒋廷瑜 :《铜鼓的装饰》,《铜鼓》,北京:人民音乐出版社,1985年版。除此之外,使用太阳纹装饰既是对大自然的崇拜和信仰,也是统治者为了加强集权而自我神话的载体。这种观念也体现在石寨山型铜鼓的鼓面上(图一):一道主晕里面一圈展翅的翔鹭围着太阳的装饰普遍存在,而且在数目上几乎是偶数。装饰上的翔鹭前后往同一方向排列,以太阳为中心,构成一个锁链状的花环图案。

图二 广南腰部剽牛图

动物崇拜在滇文化中也扮演着重要的角色。牛是衡量财富的标志,它在滇文化中的形象是最多的,体现了它在古滇人的民族生活中占据的重要地位,并且还对如今的佤族和景颇族地区的风俗活动产生影响。在已经出土的贮贝器或者铜鼓当中,有相当一部分的器物上都带有浇铸立体的或者雕刻带有剽牛活动的纹饰,如石寨山铜鼓型贮贝器M10:53、M1、M14:2、M13:5以及李家山M17:2、广南鼓腰部等(图二)(11)摘自汪宁生 :《试论中国铜鼓》,《考古学报》1978年第2期,第138页。。

(二)多彩民族生活的反映

铜鼓是古滇国重要的器物,其强烈的节奏感和或欢快或悲伤的情绪容易让人随乐起舞。古滇国是一个聚集了多个少数民族的国家,作为礼器、重器或贵器的铜鼓更是民族文化生活的重要载体。贮贝器的形态建立于铜鼓之上,它保留了作为高贵器物的本质,又与民族特色与功能上的生活化相得益彰,这一点在其装饰上体现得淋漓尽致。

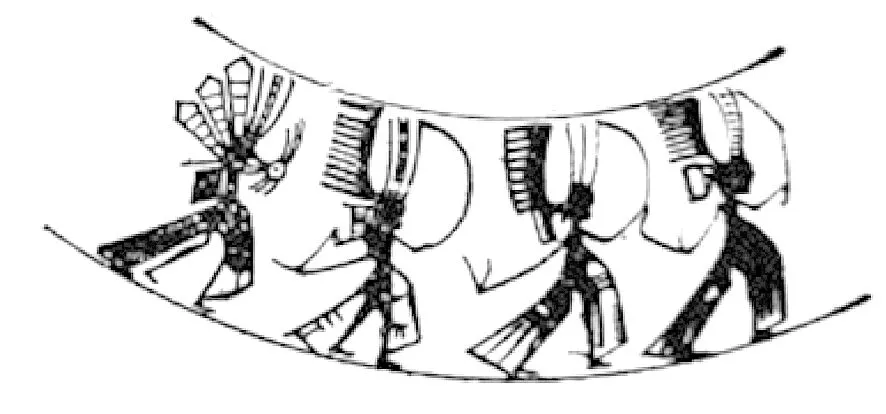

羽人舞蹈纹是铜鼓型贮贝器装饰中常见的一种装饰,纹饰图像绘有头戴羽冠,身披羽饰,手舞足蹈的人物,与《淮南子》里记载我国南方古代的“羽民”联系在一起,以羽人舞蹈纹装饰是一种图腾崇拜的表现。(12)蒋廷瑜 :《铜鼓的装饰》,《铜鼓》,北京:人民音乐出版社,1985年版。(图三)江川李家山铜鼓型贮贝器M69∶157、M6∶120以及江川叠鼓型贮贝器M69∶171这两器鼓腰部都铸刻有羽人舞蹈的纹饰装饰,充满古滇国人民热衷舞蹈的生活气息。江川李家山铜鼓M24∶36鼓腰部装饰的羽人持盾图、开化石寨山型铜鼓腰部装饰的羽人执弓图则将古滇国人民英勇善战的气概生动地还原在器物上。

图三 羽人舞蹈图

古滇国位于滇池水域,湖泊众多,河流纵横,得天独厚的环境促成了水上竞渡的氛围,反映其特色的竞渡船纹饰是贮贝器装饰中独具魅力的装饰。人物在船上活动,各种动物铸刻在船周围,鸟头鸟尾的装饰充满整条船,整体装饰复杂有趣,生动活泼。晋宁石寨山出土的一个残铜鼓片上的船纹装饰最能表现古滇国“竞渡”形式的生动画面(图四):图中的船为狭长的轻舟,船上的古滇人头上插羽,每两人并坐齐划,船头一人指挥,船员协调一致具有仪式感。(13)摘自冯汉骥 :《云南晋宁出土的铜鼓研究》,《文物》1974年第1期,第57页,图一四。竞渡活动至今仍然保留在傣族泼水节的风俗当中。在泼水节名为“宛帕雅宛玛”即傣族人民奉为岁首的日子,(14)赵瑛 :《岁时节令》,《走进中国少数民族丛书“傣族”》,沈阳:辽宁民族出版社,2014年版。激烈的竞渡活动将傣族泼水节引向高潮。龙舟扎以彩花,装扮成鱼鸟的形象,随着铿锵有力的号子在整个澜沧江驰骋。

图四 竞渡纹饰图

晋宁石寨山铜鼓残片M13:3上铸有的船上执戈舞纹饰以及M14:1鼓胸部铸刻的羽人船上执矛舞纹饰则表现出古滇国士兵勇猛拼搏的精神。从纹饰装饰可以看出,以舟竞渡之戏在古滇国盛行的面貌,从而进一步窥探出劳动号子这一形式在古代滇人音乐生活中的盛况。

古滇人民族生活的面貌还体现在鼓面雕刻的装饰上。石寨山铜鼓型贮贝器M12:2鼓面雕刻有两圈舞蹈图(图五):外圈残缺,刻有滇人妇女张开双手的舞蹈手势,舞者手部饰手镯、耳部饰带环,每间隔一人地上摆置一器皿或花丛。内圈以铜鼓为中心,雕刻正扬臂舞蹈的滇人男性和女性共九人,部分舞者手持花纹装饰盂状物而舞。外圈滇人妇女双手张开的舞蹈手势疑是当今云南傣族孔雀舞蹈手势的缩影,内圈手持花纹盂状物而舞的装饰又与当今哈尼族的烟盒舞以及碗舞有相似之处。(15)汪宁生 :《“滇”人的经济生活和社会生活》,《云南青铜器论丛》,北京:文物出版社,1981年版。其装饰体现了铜鼓在其音乐生活中的地位之余,更好地展示了古代滇人音乐生活的真实面貌及其能歌善舞、热情洋溢的民族特质。它既是古代六代乐舞的继承与体现,也是影响民族文化中的一个重要元素,如今瑶族以及云南景颇族的巫师在祭神时,头上插上羽毛正是其独特元素的体现。这突出了古滇国地方性文化特色之外,从舞蹈雕像的整齐性来看,原始歌舞开始逐渐走向严格化和规范化,这与汉代时期封建背景下的乐舞制度是离不开的。

图五 贮贝器M12∶2鼓面舞蹈图

(三)社会形态的写照

在其栩栩如生的装饰内容中,农业、手工业中的劳动场景、形象生动的杀人祭祀场景以及丰富多彩的民族生活场景等尽在其中,复杂却较为完整地勾勒出古滇国社会形态发展的轮廓,是古滇国社会生活的缩影。

古滇国于元封二年降于汉仍受“复长其民”之宠,地虽小影响却大,这与滇统治下军队武器设备的先进和军队战斗力强是有一定的关联。滇人进行战争状态的描绘在几件出土的圆雕人物战争场面贮贝器盖上就有所体现,如石寨山M6∶1叠鼓型贮贝器、M13∶356洗型贮贝器等。战争过后,失败方向优胜国纳贡的场面描写也在贮贝器上有所描绘,如石寨山叠鼓型贮贝器M13∶2,两鼓连接处刻画一圈人物,牵牛羊或肩负盾牌等雕刻尽在其上。其中有4位辫发、着长裤者与滇人服饰装束略有不同,故表现为古滇国其他地区向其纳贡场面,(16)汪宁生 :《晋宁石寨山青铜器图像所见“滇”人的经济生活和社会生活》,《民族考古学论文集》,北京:文物出版社,1989年版。这展现出战争过后国与国之间的等级形态,也侧面表现出古滇国的繁荣。石寨山筒形贮贝器M10∶53盖面(图六)浇铸的是四牛和配件骑马的骑士,为表明其尊贵身份还鎏上一层黄金。此贮贝器的主题明确,展示了阶层与阶层之间的等级形态,表现了古滇族统治者炫耀权威、夸示富贵的浮夸审美心理,同时也反映了奢靡的上层生活风俗。

图六 鎏金骑士图

石寨山贮贝器M12∶2胴部描绘出更图和M12∶1腰部的献粮图,反映古滇人锄耕时期农业状况。图中妇女在农业生产中担任主要工作的居多,阶级划分和等级差别明显、社会分工明确,是农业处于锄耕阶段的鲜明现象;石寨山贮贝器M12∶1盖上放牧图反映出畜牧状况;反映祭祀仪式场面的有石寨山鼓型贮贝器M20∶1盖上装饰圆雕人物祭铜鼓场面、石寨山桶形贮贝器M12∶26盖上装饰圆雕人物诅咒仪式场面、石寨山M20鼓型贮贝器鼓面是立体的祈年场面浮雕等。装饰场面描绘的增多,是克服繁琐礼仪规定的表现,是制作工艺取得成就的体现,也是奴隶主阶级强调政教功利倾向的烙印。

综上所述,从贮贝器的装饰可以看出,贮贝器和铜鼓两者所蕴含的文化内涵的共性折射出滇人的社会面貌:作为古滇国特有的文化符号,不断受到统治者的重视和青睐。它是国家地位与财富的象征,代表了统治阶级至高无上的权利;它是阶级生活的生动写照,反映了奴隶制社会的阶级性;它也是社会形态发展到一定程度的反映,代表了古滇国青铜文化在历史发展长河中不可或缺的地位。贮贝器和铜鼓两者彼此渗透、彼此融合,是古代滇人音乐生活中重要的载体,更是反映古代滇人社会侧面与全面的珍贵的无字史料,成为古滇国青铜文化中最璀璨的一笔。

三、乐舞俑的形态与组合特点

古滇国乐舞文化生活是当时滇人生活当中的一部分,贮贝器作为古滇国“国之重器”,器物装饰上乐舞俑的形态与不同场合的分布组合特点是与其他乐舞文化有所不同的例证,是其魅力所在,在一定程度上体现出古滇国音乐生活的面貌。

江川李家山铜鼓祭器M69∶162的鼓面上(图七),浇铸着四个乐舞俑,四人踏鼓而舞。在晋宁石寨山贮贝器M12:26盖面上的“诅盟”和M1:57a“报祭”(17)冯汉骥 :《云南晋宁石寨山出土铜器研究——若干主要人物活动图像试释》,载《云南青铜器论丛》,北京:文物出版社,1981年版。场面中,都摆放了两面约人高的铜鼓,这表明在古滇国乐舞生活当中,铜鼓作为祭器存在于其中且踏鼓而舞的形式是存在的,滇人跣足的习惯也为踏鼓而舞增加了风俗性。鼓面浇铸的四个舞俑皆相互背对内,面朝外,环鼓边东南西北四面而立,这种组合特点与封建社会背景下的音乐制度是离不开的。由于功能上的转化,此铜鼓四个舞俑所站的位置以及所表现的舞蹈有明显的祭祀寓意,古今中外都有面向四方祭祀而舞的形式。乐舞俑耳部、颈部佩戴环状物,双手打开,跣足而舞,这在石寨山铜鼓型贮贝器M12∶2鼓面外圈上的人物刻画上也有所体现,这是古滇国特有的少数民族舞蹈元素。表现舞蹈场面的还有李家山铜鼓型贮贝器M24∶36器身上表现万舞的纹饰以及石寨山铜鼓型贮贝器M13∶3表现葫芦笙舞的纹饰(18)李坤声 :《云南艺术史》,昆明:云南教育出版社,1995年版,第124页。。

图七 M69∶162鼓面舞蹈图

石寨山20号墓出土的鼓型贮贝器,鼓面是立体的祈年场面浮雕(图八)。该贮贝器由铜鼓改造而成,该面上浇铸34个人物以及5个动物,3个叠成柱状的铜鼓位于正中。整个场面布局为:鼓柱旁边以乘肩舆贵族妇女为中心,率领头部顶筐者、肩荷锄头者以及手执点播种棒者以及一些仆役。另一侧是临刑的人牲以及悲痛欲绝的受难者的亲属,还有席地而坐的滇族妇女,其间还掺杂一些看客。从鼓面浇铸的浮雕布局结构来看,一边为身边着围绕仆役,充满着高贵气息的上层阶级,一边为劳苦大众,艰苦耕作的画面,体现着古滇国鲜明的等级化社会形态。从整体布局来看,浇铸的浮雕以鼓柱为中心,两边刻画不同阶级的生活形态共同构成整体画面,体现了铜鼓作为重器的本质在古滇人的文化信仰中的地位。

图八 祈年场面浮雕图

石寨山贮贝器M20∶1盖上浇铸浮雕描绘杀人祭祀场面。中间以三个铜鼓相叠为界限,将全场让人物分为两个场景。其中一个场景为:一位滇人妇女坐于一乘肩舆内,四名滇族男子抬之。肩舆周围有若干人等,或手中持物,或向滇人妇女跪拜。另一场景为一组18人,有木牌捆绑梳辫男子、作两手抱头状妇女、无头倒地者等。而贮贝器M1盖上浇铸的杀人祭祀场面(图九),中心有一刻画蛇浮雕柱,柱顶带有虎装饰,两个巨型铜鼓安放在鼓的两边,其他布局与M20∶1基本相同。

西南民族风俗当中,立柱围绕活动是一个普遍的现象。立柱的形式多种多样,人们围绕其举行歌舞活动和宗教祭祀活动。从上述两贮贝器浇铸的装饰上来看,两大活动场面均以立柱为中心,两边分别进行不同的场面活动。“柱”又是其活动的中心,用以动物装饰体现古滇民族的自然信仰崇拜,用铜鼓叠置成柱更显示其作为贵器之本质在古滇人音乐生活中的地位。这样的风俗习惯还一直影响至今,当今云南景颇族每年春季的“总戈”活动还存在着立柱的风俗习惯,广场上直立扁平状以红、白、黑颜色绘制花纹装饰的木柱,景颇族人民围之舞蹈终日。再如云南临沧拉祜族村落中心放置数根花纹木柱,认为是保护的神灵物化所在,体现其民族宗教信仰。

图九 杀人祭祀场面图

另外,石寨山铜鼓型贮贝器M12∶2器面内圈铸有的九人图,舞者着对襟长衫,梳绑发髻,统一佩戴二环以及手镯。地面放置一面小型铜鼓,舞者相对而舞。画面中以铜鼓为舞蹈中心,也体现其作为舞蹈道具以及乐器在古滇人音乐生活当中的重要作用。

从上述贮贝器乐舞俑的形态以及组合特点来看,古滇人的音乐生活形式是丰富多样的,等级化、风俗化是其音乐生活形态的显著体现。以鼓为中心,以贵为主轴是古代滇族音乐生活的主要布局。古代滇人围绕国之贵器、重器相伴而舞,不仅体现青铜器作为贵器的本质在滇族人民心中的地位,还是对其神化的一种形式。将权贵形象以及自然崇拜的对象放置场面装饰的中心,一方面折射不同阶级的心理特点以及生活风貌,另一方面表现古滇族“王权至上、神灵至上”的文化信仰。

四、滇人社会乐舞功能分析

贮贝器来源于作为古滇国“国之贵器”的铜鼓,将古滇国文化生活装饰在贮贝器上,祭祀、娱乐、生活、农耕等各大场面的刻画淋漓尽致,体现了贮贝器保存滇人文化习俗、反应社会形态的功能。它不仅是研究古滇国历史不可或缺的实物资料,其装饰也是独具较高艺术价值,使丧失作为乐器功能的“国之贵器、重器”再一次焕发独特的魅力。

通过乐舞俑的形态以及鼓为柱、以贵为中的布局组合特点可以反映出古滇国音乐生活形态是具有阶级性的,滇人社会中的乐舞功能是通过装饰的生活画面以及文化信仰来体现的。随着经济的繁荣发展,古滇人的审美习俗不断提高,促使了人物众多、情景复杂、主题深刻的场面铸像出现,是贮贝器装饰艺术的巅峰。场面浇铸的多样化侧面地反映了乐舞在不同场合上的功能更加丰富,象征着古滇国多彩的历史音乐生活。

其一,神秘庄严的仪式功能。在封建奴隶制社会当中,祭祀活动是统治者最为重视的活动之一。正所谓“国之大事,在祀与戎”,因此在具有贵器性质的贮贝器上浇铸有重现某国之大事场面的浮雕模型,这些场景的内容包括有:“诅盟”“祈年”“报祭”“剽牛”等仪式,并且伴随着击打铜鼓、沙锣、錞于,吹匏笙,歌舞杂沓进行,带有浓厚庄严的宗教色彩。李家山铜鼓型贮贝器M69∶157圆雕人物活动场面表现的是春季播种的祭祀活动;石寨山桶型贮贝器M12∶26描绘的是诅盟仪式的活动场面,画面壮观、情节复杂、人物众多,将历史生活画面和严格的礼制真实地描绘出来;石寨山铜鼓型贮贝器M1描绘的则是庆丰收报祭的活动场面(19)冯汉骥 :《云南晋宁石寨山出图铜器研究》,见《云南青铜器论丛》,北京:文物出版社,1981年版。,画面中前区以鼓柱为中心,周围肃立有在祈祷的、跪地礼拜的、贡献祭品的等诸般活动的人。在这些场面当中,滇族乐舞发挥了重要的作用,给仪式活动带来神秘感、庄重感,进一步达到统治阶级利用宗教仪式巩固政权的目的。

其二,妙趣横生的娱乐功能。打秋是我国古代一种既是娱乐又是舞蹈的活动,江川李家山墓地24号墓出土的铜鼓腰部就铸刻一幅为打秋场面的图画。图中中心为一柱,柱顶有一可以转动的圆盘。圆盘立在柱顶的竖轴上,盘轴系有四根绳并在绳末另系一环,四名羽人执环旋转跳跃之。(20)云南省博物馆 :《云南江川李家山古墓群发掘报告》,《考古学报》1975年第2期。《黔书》云:“春日立木于野,曰鬼竿,男女旋跃而择偶”,当代云南哈尼族每年的“苦扎扎节”就有打秋祭祀天神的仪式。除此之外,古滇国境内水域辽阔,河流纵横,湖泊众多,古滇人龙舟竞渡,舞者手执舞具于船上尽情舞蹈。晋宁石寨山出土的一个残铜鼓片上的船纹上,头上插羽的古滇人在船上活动,每两人并坐齐划,船头一人指挥,船员协调一致,整齐划一。各种动物铸刻在船周围,鸟头鸟尾的装饰充满整条船,整体装饰复杂有趣,生动活泼。是古滇人船上舞蹈的生动写照,体现出滇族乐舞的娱乐功能。

其三,民风浓厚的礼俗功能。古滇国是一个多民族的国度,滇族乐舞充满着民族元素。在祭祀风俗当中,古代滇人祭祀场所大多立有铜柱,它不仅仅是祭祀的神坛也是神灵的象征。古滇人以柱为中心,相伴而舞举行仪式。《南诏图传》画卷上著名的“南诏铁柱在今弥渡县太花乡铁柱庙内,每年农历正月十五附近的彝族、白族人民都要结伴携酒,到铁柱庙举行祭祀仪式。(21)高静铮 :《从出土器物看古代滇国习俗》,《南方文物》2005年第2期。跣足而舞也是古滇民族乐舞当中的独特风俗,这是由于古滇国特殊的地理环境和自然环境造成的。石寨山铜鼓型贮贝器M12∶2鼓面雕刻有的内外两圈舞蹈图,图中的舞者皆是跣足而舞。外圈刻有滇人妇女张开双手的舞蹈手势,舞者手部饰手镯、耳部饰带环,每间隔一人地上摆置一器皿或花丛。内圈的画面布局以铜鼓为中心,雕刻正扬臂舞蹈的滇人男性和女性共九人,部分舞者手持花纹装饰盂状物而舞。江川李家山铜鼓祭器M69∶162的鼓面上浇铸着的四个乐舞俑,耳部、颈部佩戴环状物,双手打开,也是跣足而舞。《蛮书·夷蛮风俗》记载:“俗皆跣足,虽清平官、大军将亦不为耻”,更加说明跣足而舞的普遍性以及滇族乐舞风俗性。

总而言之,这些乐舞装饰真实地反映了滇人社会乐舞的功能,同时也表明了古滇国音乐生活是非常丰富多彩的。事实表明,滇国的民族习俗不胜枚举,有些古老的乐舞风俗形式还在当代云南少数民族地区仍然沿袭,其功能影响颇深。

结 语

贮贝器的形态建立在铜鼓之上,残破年久的铜鼓丧失作为乐器的功能,但其贵器的本质以及祭祀功能尚在。贮贝器对其的借用或者改造使其功能再度优化,保留了作为贵器的本质。注入生活画面的浮雕或者纹饰雕刻,将生活化气息运用在功能上,说明古代滇人对贵器注入生活化装饰产生浓厚情趣,进一步致使这一现象的普遍存在。

作为“国之重器”的贮贝器是古滇国特有的青铜器物,与具备重器性质的铜鼓一起铸就西汉时期古滇国特有的文化现象。青铜器是古滇国封建统治制度的一种物化,反映出统治阶级身份地位。作为古代少数民族的古滇国,历史存在时间较短,很少使用文字,典籍也很少记载,在古代音乐史研究中仿佛给我们蒙上一面纱,而贮贝器上以纷繁复杂的平面雕刻纹饰或者立体浇铸的场面描写反映出滇人社会的方方面面,是其音乐文化的载体、民族文化的备忘录,恰恰是我们窥探古滇国音乐文化生活的重要工具。