成都市流动人口的心理健康状况及影响因素分析

闫柳清,杨 洋,高瑜阳,侯富壤,张 茜,代雪梅,周 静,袁 萍

四川大学 华西公共卫生学院/华西第四医院 1流行病与卫生统计学系 2卫生政策与管理学系,成都 610041

截至2015年底,我国流动人口已高达2.47亿人,占全国人口总量的18%[1]。成都作为西南地区的政治、交通和文化中心,大量流动人口迁入,截至2017年底,成都市流动人口总量高达619.29万,约占成都市总人口的1/3[2]。流动人口在城市融入的过程中,面临着工作不稳定、社会支持缺乏、语言交流障碍等问题,这些都可能对流动人口的心理健康产生不利影响[3]。本研究以成都市流动人口为研究对象,探讨流动人口的心理健康状况及影响因素,以期为制定和完善促进流动人口心理健康的相关政策与措施提供依据。

对象和方法

对象四川省成都市流动人口。纳入标准:(1)非成都市户籍的务工人员;(2)年龄≥16岁。排除标准:(1)排除全日制初中、高中、中专、技校、大学等学校的学生;(2)排除在成都探亲、访友、旅游或从军等情形的非成都市户籍人员。本研究已通过伦理委员会审核批准(编号:K2017033- 02),所有调查对象均签署知情同意书。

抽样方法采用应答推动抽样的方法[4- 5],在考虑年龄、性别、职业和居住地点的基础上,于2017年6月至2018年6月,在成都市东西南北4个方位各选取1个调查点,各调查点采用方便抽样的方法选取3位符合纳入标准的调查对象作为“种子”,4个调查点共12个种子,有效种子数9位,为0级抽样人群。由每位种子推荐符合纳入标准的人参与调查,推荐人数限定为3人/人,以此类推,直到6~7轮后样本达到稳定。研究还以调查对象的职业构成作为判断样本是否达到稳定的指标,并于样本收集的过程中对该指标进行连续地观察分析。通过应答推动抽样分析软件对收集数据的代表性与稳定性进行分析。实际调查2633人,剔除信息不完整或不符合纳入排除标准的对象,最终纳入2392人。

问卷调查由经过统一培训的调查员采用自行设计的问卷对调查对象进行一对一调查,内容包括:(1)基本特征:性别、年龄、文化程度、婚姻状况、职业、每日工作时间等;(2)流动特征:流动范围、流动方式、在成都居住时长;(3)经济特征:客观经济状况、自评经济状况、城市社会保障情况;(4)社会支持情况:主要从工作关系、朋友关系和邻里关系反映;(5)文化心理融入特征:有无语言交流障碍、对成都生活的喜欢程度和5年后的留居意愿。

心理健康筛查量表采用一般健康问卷12项(12-item general health questionnaire,GHQ- 12),GHQ- 12在国际上广泛应用于流行病学调查和社区人群心理障碍筛查,已被众多研究证实具有理想的信度和效度[6- 7]。在国内也有相关学者对其信效度、灵敏度及其在我国的适用性进行了评价[7- 8]。该量表共12个条目,按照WHO评分方法(“0- 0- 1- 1”),总分为0~12分[9]。GHQ- 12得分越高,说明心理健康水平越差,发生心理问题的可能性越大。根据GHQ- 12的最佳分界值为3/4分[7,10],本研究以GHQ- 12≥4分为存在心理问题。

结 果

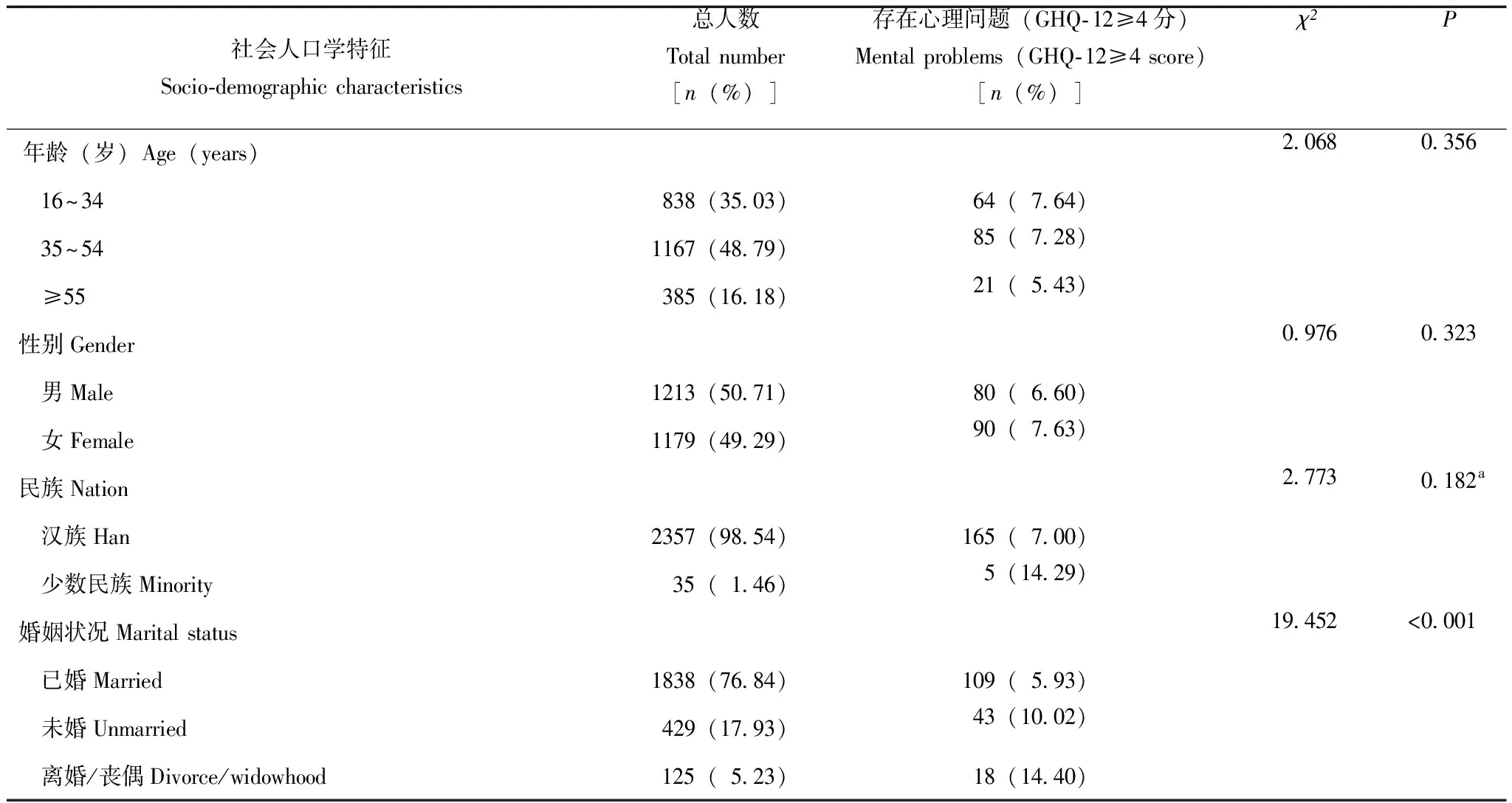

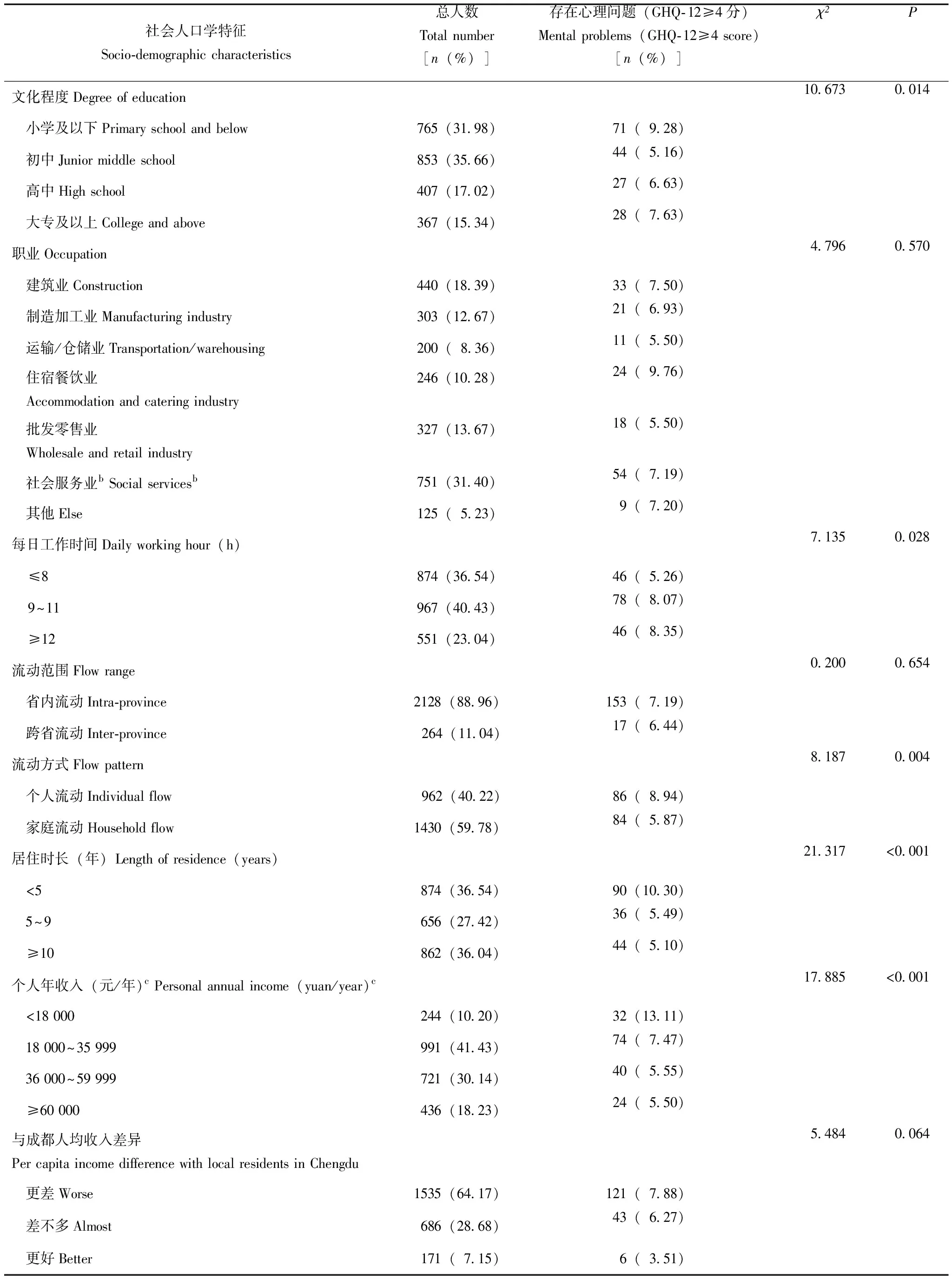

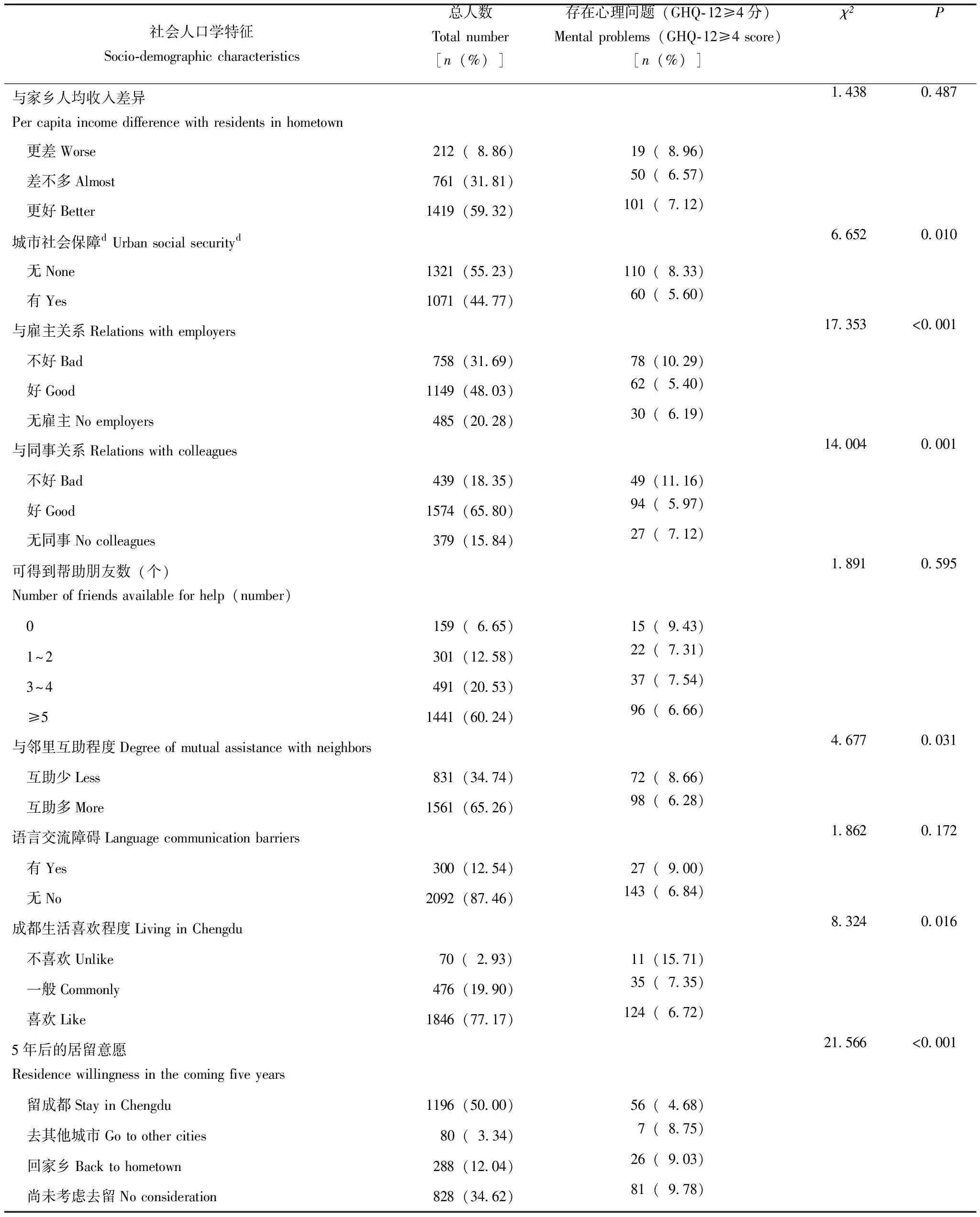

社会人口学特征共调查2392名外来务工人员,平均年龄(41.72±13.45)岁,男性1213人(50.71%)、女性1179人(49.29%);职业以社会服务业为主[751人(31.40%)],其次是建筑业[440人(18.39%)],每日平均工作时间为(9.74±2.45)h;流动范围以省内流动为主(88.96%),流动方式以家庭流动为主(59.78%);在成都平均居住时长为(8.74±7.51)年;个人年收入在18 000元以上者2148人(89.80%),自评比成都人均收入更差者1535人(64.17%),比家乡人均收入更好者1419人(59.32%),无城市社会保障者1321人(55.23%);与雇主关系好者1149人(48.03%),与同事关系好者1574人(65.80%),在本地可得到帮助的朋友数5个及以上者1441人(60.24%),与邻里互助多者1561人(65.26%);无语言交流障碍者2092人(87.46%);喜欢成都生活者1846人(77.17%),5年后意愿居留成都者1196人(50.00%)(表1)。

GHQ- 12筛查心理健康状况GHQ- 12最大得分为12分,最小得分为0分,平均得分为(1.09±1.61)分;心理问题检出率为7.11%;不良心理状态主要表现为近1个月出现“因为担心而失眠”(37.96%)、“感到痛苦和忧虑”(17.10%)、“常常觉得很紧张”(13.71%) (表2)。

单因素分析结果调查对象中不同婚姻状况(P<0.001)、文化程度(P=0.014)、每日工作时间(P=0.028)、流动方式(P=0.004)、居住时长(P<0.001)、个人年收入(P<0.001)、社会保障(P=0.010)、雇主关系(P<0.001)、同事关系(P=0.001)、邻里互助程度(P=0.031)、成都生活喜欢程度(P=0.016)、5年后的居留意愿(P<0.001)间的心理问题检出率的差异均有统计学意义(表1)。其中心理问题检出率随每日工作时间(趋势χ2=5.776,P=0.016)、居住时长(趋势χ2=17.778,P<0.001)、个人年收入(趋势χ2=12.356,P<0.001)、对成都喜欢程度(趋势χ2=4.430,P=0.035)的增加而降低。

表1 调查对象的社会人口学特征及心理问题检出率Table 1 Socio-demographic characteristics and mental problems of respondents

续表1

续表1

GHQ- 12:一般健康问卷12项;a:连续性校正χ2检验;b:社会服务业包括商业服务业和其他服务业;c:根据2016年成都市最低工资标准划分(18 000元/年);d:城市社会保障包括在城市参保的城镇居民基本医疗保险、城镇职工基本医疗保险、工伤保险、养老保险、失业保险、生育保险

GHQ- 12:the 12-item general health questionnaire;a:continuity correction chi-square test;b:social services include business services and other services;c:according to the minimum wage standard of Chengdu in 2016(18 000 yuan per year);d:urban social security includes basic medical insurance for urban residents,basic medical insurance for urban workers,industrial injury insurance,old-age insurance,unemployment insurance and maternity insurance

表2 调查对象GHQ- 12各条目得分及检出率Table 2 Scores and detection rates of GHQ- 12 items of respondents

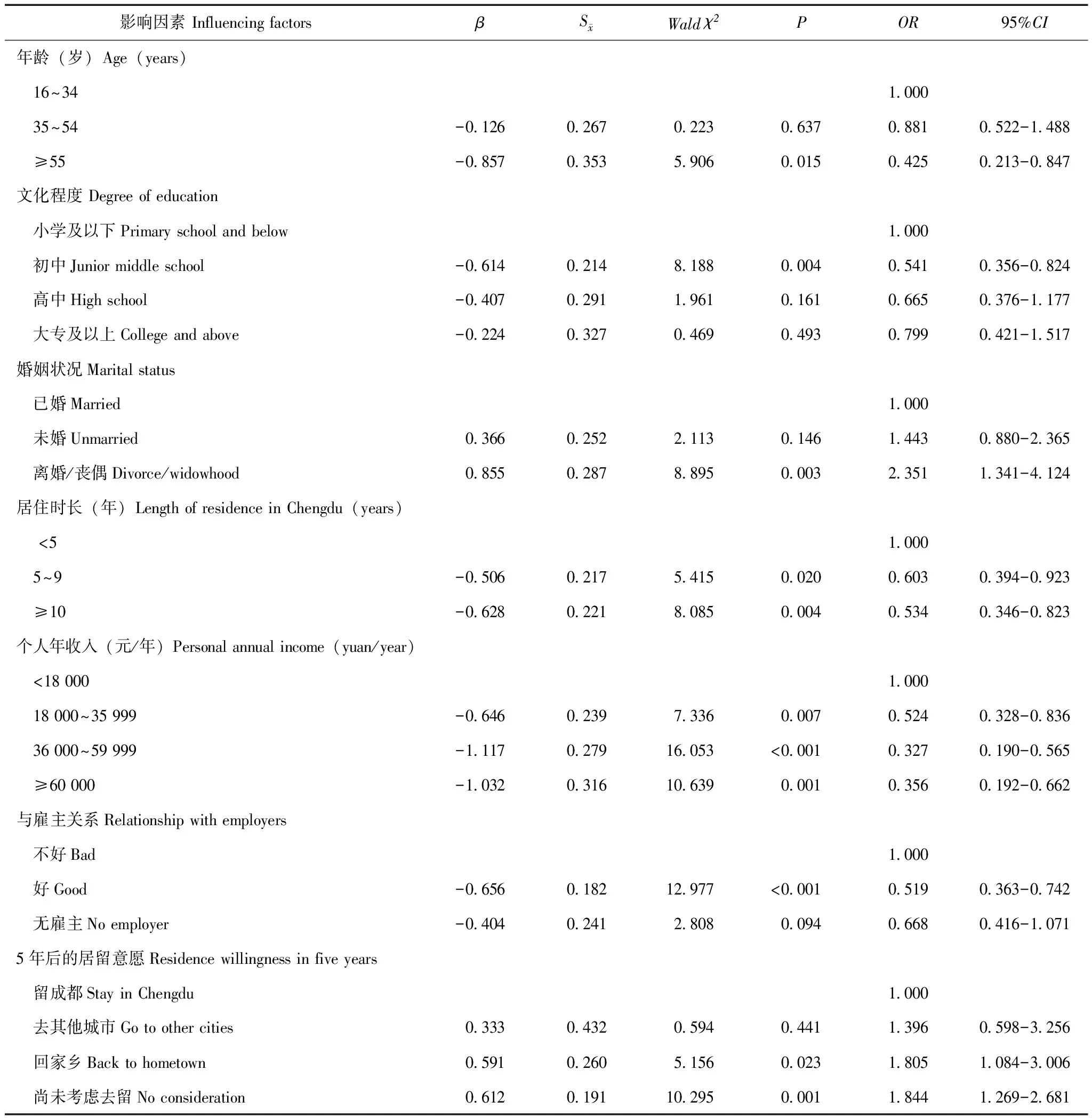

多因素Logistic回归分析结果以是否存在心理问题为因变量(1=是,0=否),将单因素分析中P<0.05的自变量和专业角度考虑对结果有影响的年龄、性别、职业等因素纳入多因素非条件Logistic回归分析,自变量的参照组见表3。结果显示年龄≥55岁、初中学历、居住时长≥5年、个人年收入≥18 000元、与雇主关系好是成都市流动人口心理健康的保护因素。离婚/丧偶、5年后的居留意愿为回家乡和尚未考虑去留是其危险因素(表3)。

讨 论

本研究结果显示成都市流动人口的心理问题检出率为7.11%,低于潘忠德等[11]对上海市虹梅街道流动人口心理问题检出率(28.6%)和宫黎明[12]对安徽省巢湖市流动人口心理问题检出率(27.0%)。表明成都市流动人口的心理健康状况较好,分析可能的原因如下:(1)成都市的经济发展较好且“休闲”的文化环境使得流动人口在精神上更加愉悦,对其心理健康起到了一定的保护作用;(2)研究对象大多为省内流动,在地理环境、语言、饮食等方面与家乡差异较小,更容易融入成都,不易产生心理问题;(3)本研究相对其他学者对心理健康状况的测量判断标准的差异可能对研究结果产生一定影响。本研究发现担心、焦虑和紧张是成都市流动人口最主要的不良心理问题,提示在成都市流动人口的心理卫生工作中,应重点加强担心、焦虑和紧张等心理问题的预防控制。

本研究结果显示,成都市流动人口年龄≥55岁、居住时长≥5年心理健康水平较好,与国内学者的研究结果一致[13- 14],可能因为年龄越大,经历越多,心理承受能力也越强;而流动者在流入地居住时间越长,对城市认同感和归属感较强,心理调节能力可能较好。本研究初中文化者的心理健康状况比小学及以下者好,与姜亚丽等[15]的研究结果一致,可能因为初中文化者相比小学及以下文化者有更多的职业选择,使其在择业时避免低学历带来的负面影响,有利于增加自身收入,从而促进心理健康。此外,离婚/丧偶者的心理健康水平较已婚者低,与国内外的研究结果一致[16- 17],可能因为婚姻和家庭可直接为个体提供物质和社会支持,也可间接为个体提供心理支持,对于在外打工的流动人口来说更需要有一个可以倾诉和依靠的对象,而婚姻和家庭可为其提供一条心理疏导的途径[15],提示流入地政府或社会组织应关注婚姻状况不佳的流动人口的心理健康。

本研究结果显示个人年收入、总体上收入对流动人口的心理健康产生正向作用,与国内研究结果一致[12- 13],可能因为收入是流动人口在流入地生活的主要目的和基础,较高的收入能够为流动者提供更好的生活水准,提高其生活满意度,有利于减轻其心理压力,提示流入地政府需采取措施降低流动人口的就业歧视,提高其收入水平。

表3 调查对象心理健康状况的多因素Logistic回归分析Table 3 Multivariate unconditional logistic regression analysis of mental health status of respondents

本研究结果显示与雇主关系好者不容易发生心理问题。可能因为良好的工作关系有利于流动人口融入工作环境,提高个体获得认同感。5年后的居留意愿为回家乡及尚未考虑去留是成都市流动人口心理健康的危险因素,可能因为打算近年回家乡者由于在成都生活、工作不顺利等原因,对成都归属感不强,对家乡更为眷恋,容易产生心理问题;而尚未考虑去留者可能主观上仍希望留成都,但不具备留居条件,主观愿望与客观现实的矛盾使其产生较大的心理压力。因此,流入地政府应重点关注在成都归属感差的这部分人群,积极制定和完善流动人口的社会福利和公共服务的政策和措施,如有针对性地加强流动人口住房保障等,增强流动人口的城市融入和归属感,多方面促进其心理健康。

本研究存在局限性。流动人口作为城市社会特殊群体,其与当地居民的居住隔离情况、当地居民对待流动人口的接纳态度、流动人口在当地的社会参与情况等可能会在一定程度上影响其心理健康,由于本研究缺乏相关资料,故未探讨这些因素与其心理健康的相关关系。

综上,成都市流动人口的心理健康水平普遍较好,年龄≥55岁、初中学历、居住时长≥5年、个人年收入≥18 000元、与雇主关系好是成都市流动人口心理健康的保护因素。离婚/丧偶、5年后的居留意愿为回家乡和尚未考虑去留是其危险因素,因此,应重点关注婚姻状况不佳、在成都归属感差的流动人口的心理健康问题,制定和完善针对流动人口的社会福利和公共服务有关政策措施,多方面促进流动人口的心理健康。