收入差距是否影响环境质量?

杨曼莉

摘要

在人口不断向城市集聚引致城市环境污染日益严重的背景下,本文利用2013年中国综合社会调查(CGSS)的数据样本,基于扩展回归模型(ERM)和中介效应模型,专门考察了住房状况对迁移人口综合环境行为、私域环境行为和公域环境行为的影响。研究结果表明:自有住房对迁移人口综合环境行为、私域环境行为和公域环境行为参与率具有显著的促增效应,在利用工具变量法和内生处理效应模型对内生性问题进行控制后,这一结论依然成立;在修正内生性偏误后,自有住房对迁移人口公域环境行为的促增效应显著高于私域环境行为,并且随着迁移人口流入本地时间的推移,住房状况对迁移人口公域环境行为的异质性影响显著高于对迁移人口私域环境行为的异质性影响;在给定住房状况的条件下,城市户籍迁移人口的环境行为参与率高于农村户籍迁移人口;农村和城市户籍迁移人口的公域环境行为得分随着流入本地时间的推移而显著提高,而私域环境行为得分则随流入本地时间的推移变化并不明显。中介效应检验结果表明,城市身份认同是住房状况影响迁移人口环境行为的中介变量,即住房状况差距使得迁移人口城市身份认同度出现分化,进而导致其环境行为存在差异。上述研究结论具有重要的政策含义:首先,各级地方政府应着力解决迁移人口的住房问题,使迁移人口“进得来,融得入”;其次,在商品房和政策性住房供给无法惠及所有迁移人口的现实约束下,政府应当增加公共产品的供给,尽早实现住房与户籍、住房与公共产品均等获取的“脱钩”;最后,积极提高农村户籍迁移人口的环境行为参与率,这将对城市环境的改善具有重要作用。

关键词 迁移人口;住房状况;城市身份认同;环境行为;中介效应

中图分类号 F205

文献标识码 A 文章编号 1002-2104(2019)11-0090-10 DOI:10.12062/cpre.20190622

早在《漢书·元帝纪》中就有“安土重迁,黎民之性”;《后汉书·仲长统传》中有“安居乐业,……,天下晏然”等都体现出了中国人对根的留恋,对房子的重视。由于户籍制度的存在,中国的城市住房不仅具有居住属性,还与社会保障和公共产品的可获性绑定[1]。住房不仅是迁移人口在城市中的安身立命之所,还决定了迁移人口能否融入城市、认同城市身份[2]。住房状况在迁移人口特定城市价值观的形成和城市行为规范的塑造过程中具有不可小觑的作用。个体环境行为具有公共属性,践行“积极的环境行为”需要实现对个体行为的自我约束和控制[3],因此,社会身份认同对个人的积极环境行为具有重要影响。那么,住房状况是否会影响迁移人口的环境行为吗?进一步地,如果住房状况影响迁移人口的环境行为,其作用机制是什么?现有研究缺少对此议题的关注。为了回答上述问题,本文利用2013年中国综合社会调查(CGSS)的数据样本,系统考察了住房状况对迁移人口环境行为产生的影响及其可能的作用机制,为城市环境政策制定及提升迁移人口参与环境治理水平提供有效参考。

1 文献综述

学术界对环境行为的概念界定至今尚未达成共识。Hines et al.[4]对环境行为概念的定义是为了避免或解决环境问题产生的一种基于个人责任感和价值观的有意识和负责任的行为。Stern[5]从“意向”和“影响”两个层面来界定个人的环境行为,其中意向导向的定义强调行为者的行动是否具有环保动机;影响导向则强调个人的行为对环境产生何种影响。影响个体环境行为的因素很多,Hawthorne and Alabaster[6]从实证角度证实了积极的环境态度对个体的亲环境行为有正向作用。Tanner and kast[7]指出公民的环境道德观对环境行为有重要的影响,公民的环境行为依赖于自身的道德规范。国内学者从个体环境认识、环境效能感和个体控制力,以及主观幸福感等社会心理学层面对个体环境行为开展了卓有成效的研究,认为社会心理与个体环境行为之间存在显著的相关关系[8-10]。

社会心理因素对个体环境行为的影响是否会因为个体所处的生活环境变化而出现分异?Pfeffer and Stycos[11]研究发现,外来移民与本地居民的环境行为没有表现出显著差异;Abrahamson[12]研究发现,迁移人口以环境因素作为选择迁移地的决策依据时,迁移人口的环境行为甚至要优于本地居民。不过也有研究表明,与本地居民相比,外来人口增加对城市环境将产生破坏性影响[13];尤其是来自贫困落后地区移民数量的增加会对城市环境保护更加不利[14]。社会学领域的长期研究成果表明,身份认同对人的心理和行为会产生重要的影响[15],这为研究迁移人口的环境行为提供了新视角。

Tajfel et al.[16]指出身份认同包含个体在社会中的定位,即“我是谁”的自我认知和对“我和谁一样”的自我认知两层含义。Akerlof and Kranton[17]将身份认同的研究引入经济学领域,指出身份认同作为一种社会规范,能够对个体经济行为产生重要影响。Pfeffer and Stycos[11]通过对比美国本土出生人口与移民的环境行为发现,对美国文化的认同有助于移民的环境行为向土地居民趋同。Wolch and Zhang[18]认为移民的身份认同会使其更加关注当地的环境进而影响其环境行为。不过上述研究仅关注了国外移民的身份认同对其环境行为的影响,没有研究国内迁移人口的城市身份认同对环境行为的影响。

城市身份认同仅反映了迁移人口对迁入城市的主观感受,若以此为研究的终点来分析其对迁移人口环境行为的影响,难免会造成政策制定缺乏落脚点。因此,需要沿着该分析逻辑进一步追问影响中国迁移人口城市身份认同进而影响其环境行为的因素是什么。已有研究显示养老保险、医疗保险、子女教育对农民工市民化具有显著影响[19]。在户籍制度约束下,中国城市迁移人口能否在城市“落户”是其获得社会保障均等化待遇的关键[20]。而在城市购房是迁移人口获取城市户籍最简单、最直接的方式[21]。因此,我们认为在逻辑上可能存在住房状况通过影响迁移人口的社会保障可获性进而影响迁移人口城市身份认同和环境行为的逻辑链条。

当城市住房与城市户籍和社会保障绑定后,住房不仅是具有居住属性的物质实体,还是居民社会地位的重要表征,是衡量迁移人口经济能力和个人成就的重要标准[22]。潘泽泉和何倩[2]的研究发现社会地位感知差异对农民工的城市身份认同有直接影响。我们认为,迁移人口的住房状况与其社会地位的内在关联机制是影响迁移人口城市身份认同进而影响其环境行为的另一条逻辑链。具体而言,住房状况较差的迁移人口很容易产生“过客”心理,甚至由于无法享受均等的社会保障待遇而觉得自己是城市的“二等公民”。相反,住房状况较好的迁移人口更容易在心理上拉近与城市居民的距离,主观上接受自己的城市主流群体身份,从而更容易融入城市,认同城市身份。因此,住房状况也可能通过影响迁移人口的社会地位感知进而影响迁移人口城市身份认同及其环境行为。

自中国住房市场化改革以来,房产已经成为城市居民财富的重要载体,房价上涨给有房者带来了显著的财富增值。在影响城市房价的众多因素中,城市环境质量一直以来都是学界关注的焦点。已有研究已经证实城市环境污染与房价之间存在显著的负相关关系[23-24]。我们认为,住房状况还可能因为住房财富效应的存在,直接影响迁移人口的环境行为。其内在逻辑是:拥有城市住房产权的迁移人口出于房价上涨带来财富增值的自利动机,会主动践行积极的环境行为,抵制可能会引致房价下跌的私域和公域范围内的环境污染行为。相反,没有城市住房产权的迁移人口缺少抑制房价下跌的环境保护动机,甚至为了降低居住成本,乐见房价下跌。因此,可以预期住房财富效应将直接导致不同住房状况的迁移人口的环境行为出现分异。

与现有文献相比,本文的边际贡献主要体现在以下四个方面:①本文是首篇专门考察住房状况对迁移人口环境行为影响的研究,我们不仅识别了住房状况对迁移人口综合环境行为、私域环境行为和公域环境行為的影响,而且特别区分了住房状况对城市户籍和农村户籍迁移人口环境行为的异质性影响。②本文使用CGSS(2013)的数据样本,匹配出其中的迁移人口数据开展研究,样本容量大,分布广泛,在很大程度上保证了研究结果的准确性和可信性。③考虑到住房状况与迁移人口环境行为之间可能存在的内生性问题,本文利用扩展回归模型(ERM)内含的工具变量法和内生处理效应模型对内生性问题造成的估计结果偏误进行控制,在很大程度上增强了分析结果的可靠性。④本文进一步基于中介效应模型检验了住房状况对迁移人口环境行为的影响机制,识别了其主要传导途径。

2 数据来源与变量选择

2.1 数据说明

本文使用的数据来源于2013年中国综合社会调查(CGSS)。该项目调查收集了受访者的年龄、性别、受教育程度、户籍等个体人口学特征以及住房状况、城市身份认同、社会地位、环境态度、环境知识和环境行为等与本研究相关的信息,共计11 438个样本。本文定义的“迁移人口”为原户籍在居住城市以外、目前通过迁移方式在居住城市工作生活的居民。通过“迁移”模块设计的问题可以得到城市“迁移人口”的样本:第一,通过匹配调查对象的居住地类型,剔除居住地为农村和市区(县城)以外镇的样本,筛选出目前在城市地区居住的样本。第二,根据调查问卷中“您是哪一年来到本地(本区/县/县级市)居住的?”,筛选得到城市“迁移人口”样本。第三,为了分析不同类型迁移人口环境行为的异质性,本文根据迁移人口的户口状态、户口哪年迁入本地和哪年来本地的问卷信息,进一步的将迁移人口分为农村户籍、非本地城市户籍、本地城市户籍三类。

2.2 变量说明

(1)被解释变量——迁移人口环境行为得分对数。CGSS(2013)行为与态度模块“我们想了解一下,在最近的一年里,您是否从事过下列活动或行为?”中包含的10个环境行为可以反映调查对象的日常环境行为表现。根据问卷中调查对象参与10个环境行为的情况,我们将回答“从不”参与某个环境行为的调查对象赋值为1,将回答“偶尔”参与的调查对象赋值为2,将“经常”参与某个环境行为的调查对象赋值为3,最后以调查对象的10个环境行为得分的均值作为迁移人口环境行为综合得分的衡量指标。然后,我们将调查对象的10个环境行为进一步地分为私域环境行为(第1~4和第6项)和公域环境行为(第5和第7~10项),按照上述方法分别计算得到迁移人口私域环境行为得分均值和公域环境行为得分均值。以上环境行为得分越高,说明调查对象越践行“亲环境行为”。

(2)核心解释变量——迁移人口住房状况。CGSS(2013)社会人口属性模块中,调查员询问“您现在这座房子的产权属于谁?”,受访者回答的选项包括:“自己所有”、“配偶所有”、“子女所有”、“父母所有”、“配偶父母所有”、“子女配偶所有”、“其他家人所有”、“租来的”和“其他情况”。本文根据研究需要将迁移人口的住房状况分为三大类,其中,将“自己所有、配偶所有”归为“自有住房”,将“子女所有、父母所有、配偶父母所有、子女配偶所有、其他家人所有”归为“借住房”,将“租来的和其他情况”归为“租房”。样本中,居住在自有住房的迁移人口总数为1 087人,占比47.28%,居住在借住房的迁移人口总数为427人,占比18.57%,租房的迁移人口总数为785人,占比34.15%。

(3)中介变量。中介变量是指迁移人口住房状况对迁移人口环境行为的影响路径或机制。根据前文的分析,本文以迁移人口城市身份认同作为住房状况影响迁移人口环境行为的中介变量。在后文中,我们将建立中介变量效应模型来分析迁移人口住房状况通过城市身份认同对其环境行为的影响。

(4)控制变量。基于CGSS(2013)的数据可得性,并借鉴已有研究的做法,本文控制了可能影响迁移人口环境行为的变量,包括环境知识、性别、年龄、受教育程度、婚姻状况、个人收入水平、流入本地时间等个体特征变量。另外为了避免不可观测因素造成的内生性问题,我们根据调查数据中受访者所在的省份引入了省份固定效应。

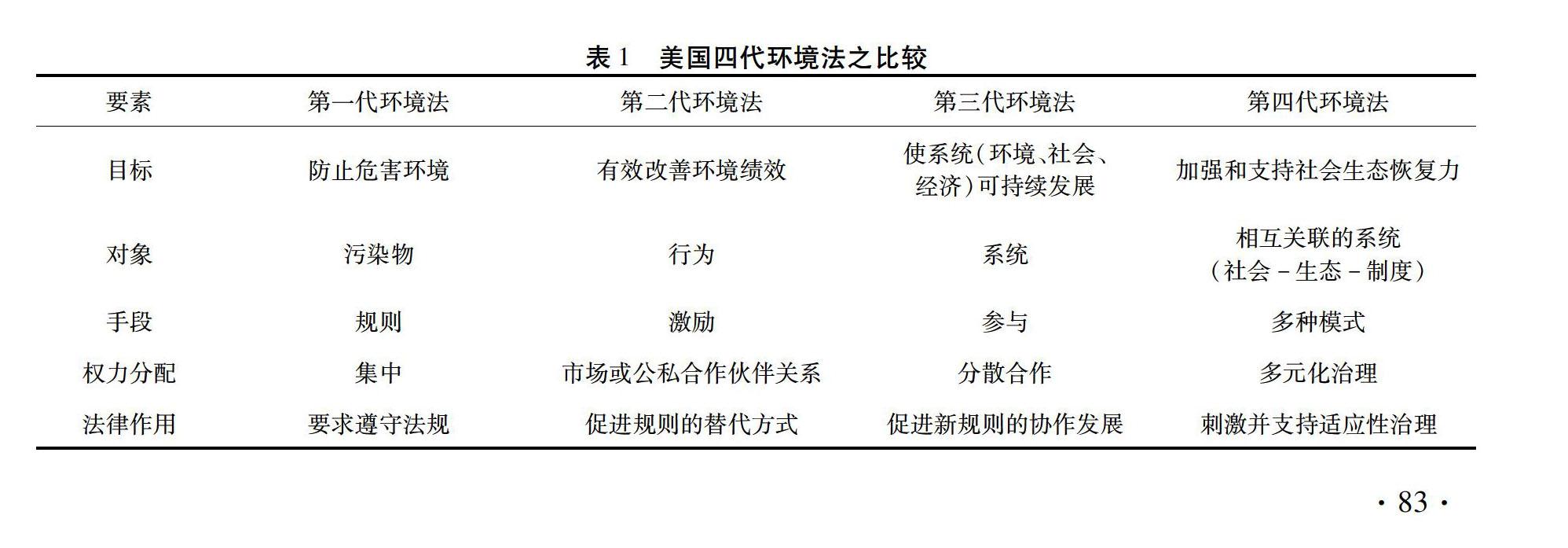

此外,本文使用插值法对部分变量的缺失值进行了补齐,各变量的定义及描述性统计如表1所示。

3 实证分析

3.1 模型设定

本文采用ERM来实证分析住房状况对迁移人口环境行为表现的影响。ERM与传统的(OLS)回归模型相比,最大优点是可以将解释变量或控制变量的内生性、处理效应中处理变量的非随机分配性以及内生性的样本选择等三大内生性问题放在同一个框架下进行处理。本文的基准回归模型设定如下:

lncompscorei=β0+β1housei+β2Zi+μ+εi(1)

lnprivtscorei=γ0+γ1housei+γ2Zi+μ+δi(2)

lnpublscorei=χ0+χ1housei+χ2Zi+μ+i(3)

(1)~(3)式分别表示住房状况对迁移人口综合环境行为、私域环境行为和公域环境行为的影响。其中lncompscorei表示第i位迁移人口综合环境行为得分,lnprivtscorei和lnpublscorei分别表示第i位迁移人口私域和公域环境行为得分。housei表示第i位迁移人口住房状况(自有住房、借住房、租房)。Zi为影响迁移人口环境行为得分的控制变量。μ为省份固定效应,εi、δi、i分别为模型的随机误差项。

3.2 基准回归结果

表2报告了ERM的回归结果。从估计结果来看,在逐步引入控制变量后,模型的Wald卡方值显著增加,并且除方程(7)外,Wald卡方值均在1%的显著性水平上通过检验,说明模型整体上运行良好。从核心解释变量的估计结果看,以租房为参照,自有住房在三种方程形式下,均在1%的统计水平上对环境行为综合得分和私域环境行为得分有显著的促增效应,对公域环境行为得分的影响在5%和10%的统计水平上有显著的促增效应。在未加入控制变量的情况下,借住房对环境行为综合得分和私域环境行为得分在1%的统计水平上有显著的促增效应,但对公域环境行为的影响在统计上不显著。在加入个体特征控制变量后,借住房对三种环境行为得分的影响均不显著,进一步控制省份固定效应后,借助房对环境行为综合得分和私域环境行为得分的影响分别在1%和5%的统计水平上显著为正,对公域环境行为的影响仍然不显著。

以表2第(3)(6)(9)列的核心解释变量估计结果为例,对其经济含义进行分析。从纵向比较结果来看,自有住房对三项环境行为的促增效应最大,借住房次之,租房最小。可能的原因是拥有住房产权有助于迁移人口认同城市身份,进而按照城市行为准则约束和规范自身行为[5]。同时,环保行为带来房产的环境溢价收益,也可能引致拥有自有住房的迁移人口采取更多的环境行为。从横向比较结果来看,住房状况对迁移人口私域环境行为得分的促增效应最大,环境行为综合得分次之,对公域环境行为得分的促增效应最小。横向比较结果与本文的分析逻辑存在一定的冲突,首先,按照本文的分析逻辑,若住房能够提高迁移人口的城市身份认同度,那么住房状况好的迁移人口理应比租房者有更高的城市身份认同度。其次,杨奎臣和胡鹏辉[10]的研究结果表明,私域环境行为具有利己性特征,与个体生活习惯有关,公域环境行为要求以自身利益为代价,实现利他性结果,受个体的社会责任感影响较大。因此从逻辑上看,住房状况差异对迁移人口私域环境行为参与频率的影响不应显著高于对公域环境行为的影响。另外,在基准回归结果中,自有住房估计系数的方向和显著性虽然符合预期,但系数值过小,与经验事实不符。我们认为上述问题可能是由于核心解释变量与被解释变量之间的内生性造成的,在后文中我们将对此进行修正。

3.3 内生性讨论

3.3.1 工具变量法

为了纠正内生性问题可能造成的参数估计偏误,我们首先采用ERM中的内生工具变量法来修正内生性问题对模型参数估计造成的影响,由于本文的核心解释变量为二分类变量,因此我们将辅助方程设定为Probit模型。我们认为迁移人口“是否有儿子”是住房状况变量的一个较为合适的工具变量。一方面,中国传统的家庭观念和婚姻观念使得父母负担了儿子更多的结婚成本,另一方面,在当前的婚姻传统下,是否“买房”已经成为决定男性青年结婚的必要条件之一。因此,我们认为“是否有儿子”对迁 移人口的住房状况将产生重要影响,从而满足工具变量的相关性原则。而子女的出生性别是随机事件,与父母的个体行为特征之间无相关性,不会直接影响家庭成员的环境行为,因此“是否有儿子”能够满足工具变量的外生性和排他性的选取标准。通过对调查问卷中受访者家庭成员信息的匹配以构建本文的工具变量,我们将工具变量定义为二分类变量:有子=1,无子=0。

表3报告了ERM工具变量法的估计结果。从表3中可以看出,主方程与辅助方程回归误差项的相关系数在三项环境行为方程中的估计结果分别为0.688 9、0.596 4和0.728 6,并且均在1%的统计水平上显著异于0,表明核心 解释变量与被解释变量之间存在内生性问题。辅助回归方程中,工具变量对核心解释变量的影响系数在均在1%和5%的统计水平上显著为正,证明了工具变量选取的合理性。最为重要的是,工具变量模型中核心解释变量的估计结果相较于基准回归出现了三点变化。①核心解释变量估计系数的统计显著性水平较基准回归模型有了明显的改善。②自有住房对迁移人口环境行为影响的参数估计系数显著增大,说明是否拥有住房产权对迁移人口的环境行为参于率有重要影响;借住房估计系数依然较小,并且与基准回归差异不大,说明借住与租房的迁移人口在环境行为表现上的异质性不明显。上述结果表明工具变量估计结果更符合现实经验。③與基准回归模型结果相反,在工具变量估计结果中,自有住房对迁移人口公域环境行为的影响系数显著高于私域环境行为和综合环境行为。表明拥有自有住房对迁移人口公域环境行为参与率的促增效应高于私域环境行为,实证结果与本文的分析逻辑一致。

3.3.2 内生处理效应模型

前文中,我们分析了住房状况作为二分类内生协变量对迁移人口环境行为的影响。在本部分中,将住房状况视为内生处理变量进行分析。由于居住在借住房和租房的迁移人口在环境行为表现上的差异不明显,为了简化分析,我们将借住房与租房两类合并,称为“非自有住房”,构建一个处理变量(自有住房=1,非自有住房=0)。基于ERM中的内生处理效应模型,修正内生性对模型参数估计造成的影响,并进一步提供对前文估计结果的稳健性检验。另外,在前文分析中,我们将住房状况作为二分类协变量加入模型,得出自有住房与非自有住房的迁移人口在 环境行为表现上存在差异。这一结论的获得与传统的双重差分法类似,但是前文方法的最大问题是忽略了自有住房者和非自有住房者在决定其环境行为的因素上可能存在其他方面的差异,从而导致即使没有住房状况方面的差异,二者的环境行为路径可能也未必一致。幸运的是,处理效应模型提供的“反事实分析框架”可以较好地克服这一问题,为识别住房状况对迁移人口环境行为影响提供补充。

该方法的基本思路如下:将自有住房作为处理组,非自有住房作为控制组,可以根据控制组与处理组中个体特征相似的样本进行适当的线性组合来构造一个处理组的“反事实替身”,并将处理组与其“反事实替身”的环境行为得分进行对比,二者之间的差距即为“处理组平均处理效应”(ATET)。基于“反事实分析框架”方法得到的ATET,剔除了未知因素对自有住房和非自有住房迁移人口环境行为的作用,较好的识别出住房状况对迁移人口环境行为的真实影响。此外,通过处理效应模型,我们还可以得到处理组与控制组环境行为得分的总体平均处理效应(ATT),即拥有自有住房的迁移人口与非自有住房的迁移人口在环境行为得分上的总体平均差异。ATT的估计值可以为检验前文模型中核心解释变量估计结果的稳健性提供新的证据。我们同样以个体“是否有儿子”作为内生处理变量的工具变量,对内生处理效应模型进行估计,具体结果如表4所示。

从表4中可以看出,平均处理效应(ATT)在三项环境行为得分中的估计结果分别为0.240 3、0.184 3和0.362 4,其含义与基准回归模型和工具变量模型相同,说明与非自有住房相比,自有住房对迁移人口的环境行为得分有显著的促增效应。ATT的估计系数大小和显著性水 平与工具变量的估计结果十分接近,进一步证明了估计结果的稳健性。根据表4,处理组平均处理效应(ATET)的估计结果在三项环境行为下同样显著为正。ATET估计值的经济含义是,拥有自有住房的迁移人口的平均环境行为综合得分、平均私域环境行为得分和平均公域环境行为得分比如果这些人没有自有住房时分别高0.24%、0.18%和0.36%。ATET估计值从一个新的视角证明了住房状况对迁移人口环境行为存在显著的异质性影响,并为模型估计结果的稳健性提供了新的证据。

在前文的数据说明中,我们将迁移人口分为农村户籍、非本地城市户籍和本地城市户籍三类,那么住房状况对环境行为的影响在不同类型的迁移人口之间是否存在异质性?在此,我们将基于内生处理效应模型的估计结果对这一问题进行分析。由于在迁移人口样本中,本地城市户籍样本占总样本的比重较小(5.8%),并且在本地城市户籍样本中拥有自有住房的比率达到70%,不适宜将其单独作为一类进行说明,因此,我们将本地城市户籍的迁移人口与非本地城市户籍合并,将迁移人口类型重新划分为农村户籍与城市户籍两类。利用Stata15中的Margins命令得到在不同迁移人口户籍类型和流入本地时间条件下,住房状况对三项环境行为得分的边际效应,结果如图1所示(环境行为综合得分结果与私域和公域环境行为类似,限于篇幅此处未报告)。

图1结果显示,第一,拥有自有住房的农村户籍和城市户籍迁移人口的私域和公域环境行为得分显著高于假定这些人没有自有住房时的环境行为得分。再次证明了住房状况对迁移人口环境行为影响的稳健性。第二,城市户籍迁移人口在私域和公域环境行为得分上均高于农村户籍迁移人口。我们对此的解释是,个体环境行为得分与受教育水平、良好的生活习惯、公民意识和获取环保信息的意愿及能力等个体特征有较强的正相关关系[8],城市户 籍的迁移人口在这些方面的总体表现优于农村户籍迁移人口,从而造成城市户籍迁移人口的环境行为得分高于农村户籍迁移人口。另外,从图1中还可以看出,城市户籍迁移人口与农村户籍迁移人口在私域环境行为得分上的差距高于公域环境行为得分。由于私域环境行为与个体的良好的生活习惯有关,而公域环境行为则更多受个体对所在城市的社会责任感影响,户籍背景差异引致的生活习惯分异与迁移共性造成的社会责任感趋同,可能是城市户籍迁移人口与农村户籍迁移人口在私域环境行为得分上的差距高于公域环境行为得分的主要原因。第三,农村和城市户籍迁移人口的公域环境行为得分随着流入本地时间的推移显著提高(见图1b),而私域环境行为得分随流入本地时间的推移变化不明显(见图1a)。这可能是由于私域环境行为取决于个体生活习惯,而生活习惯一旦形成便具有较强的“刚性”特质,不易随时间变化而改变。另一方面,公域环境行为具有利他性特征,要求参与公域环境行为的个体要有一定的社会责任感和城市身份认同度,显然,个体流入本地时间越长,对所流入城市的身份认同度就会越强,从而越倾向于践行公域环境行为。值得注意的是,随着迁移人口流入本地时间的推移,住房状况对迁移人口公域环境行为的异质性影响显著高于私域环境行为。这可能是因为拥有自有住房的迁移人口随着流入本地时间的增加对城市身份的认同度高于没有自有住房的迁移人口,这也从侧面证实了拥有自有住房的人随着流入本地时间的增加比没有自有住房的人更易融入城市,认同城市身份,从而会更加积极的参与本地公共环境事务。

4 住房状况影响迁移人口环境行为的作用机制

通过前文的分析,本文已经得出自有住房对迁移人口环境行为有显著的促增效应。同时,在前文中,我们也从 逻辑上梳理出了住房状况可能通过迁移人口的城市身份认同对环境行为产生影响。接下来,本文将借助中介效应检验模型,从实证角度检验住房状况是否会通过迁移人口城市身份认同进而影响其环境行为。检验中介变量因果效应的逐步回归法是目前学界常用的中介效应的识别方法[25],然而近年来该方法受到严重的质疑。Hicks and Tingley[26]认为逐步回归法存在两个方面的问题,一是逐步回归法在很大程度上依赖一种结构方程,而该方法并非来自因果推断的正式框架,并且不允许对关键识别假设进行敏感性检验[27-28];二是逐步回归法很難扩展到非线性回归模型中,例如当结果变量或中介变量为二元变量时,该方法将不再适用。基于此,本文借鉴Hicks and Tingley[26]提出的因果中介效应检验方法,对住房状况通过城市身份认同影响迁移人口环境行为的中介效应进行实证检验。本文设定的中介效应模型如下:

lnscorei=β0+β1housei+β2Zi+εi(4)

Mi=φ0+φ1housei+φ2Xi+ψi(5)

lnscorei=0+1housei+2Mi+3Zi+ωi(6)

方程(4)~(6)式中,lnscorei分别表示三项环境行为得分对数,housei为住房状况二分类变量(自有住房=1,非自有住房=0),Xi和Zi为控制变量。Mi为中介变量,本文的中介变量为迁移人口的城市身份认同。CGSS(2013)的调查问卷中,受访者被询问“您认为自己属于其中的哪个群体?城里人、乡下人、说不清”,如果迁移人口认为自己是城里人,可视为其认同城市身份,反之則表示不认同,我们认为以该问题构建的指标可以作为迁移人口“城市身份认同”较好的代理变量。无疑,该指标可以较好的表征农村户籍迁移人口的城市身份认同度,但是如果迁移人口本身是城市户籍,即使其对迁入城市的身份认同度较低,也可能受户籍属性的影响认为自己是城里人,因此,该指标不适宜作为城市户籍迁移人口城市身份认同的代理变量。根据前文的分析,如果个体的社会地位感知越高,其社会身份认同度也越高,因此,我们以调查问卷中“您认为自己目前在哪个等级上?”的问题所构建的指标作为城市迁移人口身份认同的替代变量。另外,在中介效应模型中,若被解释变量为二分类变量,则采用Probit模型进行估计;若被解释变量为连续型变量,则采用线性模型进行参数估计。具体估计结果如表5所示。

表5中农村户籍迁移人口分样本中介效应检验模型的估计结果显示,城市身份认同对农村户籍迁移人口综合环境行为、私域环境行为和公域环境行为的中介效应点估计值分别为0.013 3、0.010 3和0.014 9,而三项环境行为的95%的置信区间分别为(0.005 1,0.022 2)、(0.000 5,0.021 6)和(0.005 9,0.023 1),中介效应为0并未出现在置信区间内。该结果表明住房状况通过城市身份认同对农村迁移人口环境行为的中介效应在统计上是显著的。敏感度检验结果表明,当且仅当在三项环境行为下,方程(5)与方程(6)的误差项和的相关系数分别等于0.213 2、0.101 4和0.201 9时,住房状况通过农村迁移人口的城市身份认同对三项环境行为影响的中介效应才为0。按照同样的分析思路,可以得出住房状况通过城市身份认同对城市户籍迁移人口环境行为的中介效应也是显著的。综上,中介效应检验模型的估计结果进一步证实了住房状况能够通过影响迁移人口的城市身份认同进而对迁移人口的环境行为产生影响。从中介效应点估计值的大小可以看出,住房状况通过城市身份认同对迁移人口公域环境行为的中介效应高于私域环境行为,这也证明了城市身份认同对于提高迁移人口公共环境行为参与率的促增效应最显著。

5 结论与政策启示

本文基于2013年中国综合社会调查(CGSS)的微观数据样本,采用扩展回归模型(ERM),首次专门考察了住房状况对迁移人口环境行为的影响,并运用工具变量法和内生处理效应模型进行稳健性检验,最后通过中介效应模型分析了住房状况通过城市身份认同对迁移人口环境行 为的影响机制。本文主要结论如下:①自有住房的迁移人口在环境行为综合得分、私域环境行为得分和公域环境行为得分显著高于非自有住房的迁移人口。在修正内生性偏误后结论依然成立,并且自有住房对迁移人口公域环境行为的影响显著高于私域环境行为。②拥有自有住房的农村户籍和城市户籍迁移人口的私域和公域环境行为得分显著高于假定这些人没有自有住房时的环境行为得分。③城市户籍迁移人口的私域和公域环境行为得分均高于农村户籍迁移人口,并且二者在私域环境行为得分上的差距高于公域环境行为得分。④农村和城市户籍迁移人口的公域环境行为得分随着流入本地时间的推移显著提高,而私域环境行为得分变化则不明显。⑤随着迁移人口流入本地时间的增加,住房状况对迁移人口公域环境行为得分的异质性影响显著高于私域环境行为得分。⑥中介效应模型结果表明,自有住房主要通过提高迁移人口的城市身份认同而对迁移人口的环境行为产生促增效应。

上述研究结论具有重要的政策含义:首先,自有住房显著提升了迁移人口的环境行为参与率,对降低城市环境污染具有积极作用。各级地方政府应从以下方面着力解决迁移人口的住房问题,使迁移人口“进得来,融得入”。一是要从制度层面降低迁移人口购房的“制度门槛”,避免现有的住房调控政策将真正有住房需求的迁移人口排除在外。二是可以考虑通过对迁移人口购房进行货币化补贴、税费减免和贷款利息优惠等多种举措,以降低迁移人口的购房成本。三是对房价上涨压力过大、实行住房限购政策的城市,应当通过增加保障房、廉租房等全产权或半产权性质的政策性住房供给,解决迁移人口的住房问题。当前,中国很多城市加入了“抢人”大战,对各类人才提供了优厚的住房政策,有效缓解了高层次迁移人口的住房问题,未来各级政府应进一步加大保障房建设的投入力度,争取将占迁移人口比重更高的农民工群体纳入住房保障范畴。

其次,城市身份认同是住房状况影响迁移人口环境行为的中介机制。而住房之所以影响迁移人口的城市身份认同,缘于住房产权与城市户籍和城市公共产品的获取绑定在一起。因此,在商品房和政策性住房供给无法惠及所有迁移人口的现实约束下,政府应当增加公共产品的供给,尽早实现住房与户籍、住房与公共产品均等获取的“脱钩”。同时,政府应借助并发挥各类社会组织的作用,搭建迁移人口与本地居民沟通和交流的平台,消除迁移人口与本地居民之间的心理隔阂,促进迁移人口融入本地城市,认同城市身份,进而促进迁移人口真正关心城市环境,提高环境行为参与率。

最后,本文研究发现,城市户籍迁移人口在环境行为表现上优于农村户籍迁移人口。农村人口市民化是推动中国城市人口规模扩张的主要驱动力,因此提高农村户籍迁移人口的环境行为参与率,对改善城市环境具有的重要作用。政府应加大对农村户籍迁移人口环保知识的宣传力度,随着移动互联网在农民中的普及,政府要善于使用微博、微信等新媒体手段增加农村户籍迁移人口获取环保知识的渠道,帮助其建立良好的生活习惯、树立市民意识,提高农村户籍迁移人口参与环境保护行为的意愿及能力。

(编辑:于 杰)

参考文献

[1]刘晓丽,郑晶.新生代农民工身份认同及其影响因素研究[J].华南农业大学学报(社会科学版), 2013,12(1):45-61.

[2]潘泽泉,何倩. 居住空间、社会交往和主观地位认知:农民工身份认同研究[J].湖南社会科学,2017(1):80-87.

[3]彭远春.国外环境行为影响因素研究述评[J].中国人口·资源与环境,2013,23(8):140-145.

[4]HINES J M,HUNGERFORD H R,TOMERA A N.Analysis and synthesis of research on responsible environmental behavior: a metaanalysis[J].Journal of environmental education,1986,18(2):1-8.

[5]STERN P C. Toward a coherent theory of environmentally significant behavior[J].Journal of social issues,2000,56(3):407-424.

[6]HAWTHORNE M, ALABASTER T.Citizen 2000: development of a model of environmental citizenship[J]. Global environmental change, 1999, 9: 25-43.

[7]TANNER C, KAST S W. Promoting sustainable consumption:determinants of green purchases by Swiss consumers[J]. Psychology & marketing, 2003, 20(10): 883-902.

[8]彭遠春. 城市居民环境认知对环境行为的影响分析[J].中南大学学报(社会科学版), 2015,21(3):168-171.

[9]彭远春,毛佳宾. 行为控制、环境责任感与城市居民环境行为[J]. 中南大学学报(社会科学版), 2018, 24(1):143-149.

[10]杨奎臣,胡鹏辉. 社会公平感、主观幸福感与亲环境行为[J].干旱区资源与环境,2018,32(2):15-22.

[11]PFEFFER M J,STYCOS J M. Immigrant environmental behaviors in New York City[J].Social science quarterly,2002,83(1):64-81.

[12]ABRAHAMSON P R.Postmaterialism and environmentalism: a comment on an analysis and a reappraisal[J].Social science quarterly,1997,78(1):21-23.

[13]CHAPMAN R L.Immigration and environment: settling the moral boundaries[J].Environmental values, 2000(9):189-209.

[14]INGLECHART R. Public support for environmental protection: objective problems and subjective values in 43 societies[J]. Political science and politics,1995,28(1):57-72.

[15]RACHEL K.Fixing identity by denying uniqueness:an analysis of professional identity in medicine[J]. Journal of medical humanities, 2002, 23(2):95-105.

[16]TAJFEL H, BILLIG M G, BUNDY R P, et al. Social categorization and intergroup behavior[J]. European journal of social psychology,1971,1(2):149-178.

[17]AKERLOF G, KRANTON R E. Economics and identity[J]. Quarterly journal of economics, 2000, 115(3):715-753.

[18]WOLCH J, ZHANG J. Beach recreation,cultural diversity and attitudes toward nature[J].Journal of leisure research,2004,36(3):414-443.

[19]王桂新, 胡健. 城市农民工社会保障与市民化意愿[J].人口学刊, 2015, 37(6):45-55.

[20]楚德江. 就业地落户:我国户籍制度改革的现实选择[J].中国行政管理, 2013(3): 40-43.

[21]杨晓军. 中国户籍制度改革对大城市人口迁入的影响[J].人口研究, 2017,41(1): 98-112.

[22]張文宏,刘琳.住房问题与阶层认同研究[J].江海学刊,2013(4): 91-100.

[23]SMITH V K, HUANG J C. Can markets value air quality? a metaanalysis of hedonic property value models[J].Journal of political economy, 1995, 103(1): 209-227.

[24]ZHENG S, KAHN M E. Land and residential property markets in a booming economy: new evidence from Beijing[J].Journal of urban economics, 2008, 63(2) : 743-757.

[25]BARON R M, KENNY D A. The moderatormediator variable distinction in social psychological research: conceptual, strategic, and statistical considerations[J]. Journal of personality, 1986, 51(6):1173-1182.

[26]HICK R, TINGLEY D. Causal mediation analysis[J].The stata journal, 2011,11(4):605-619.

[27]HAYES A F. Beyond Baron and Kenny: statistical mediation analysis in the new millennium[J]. Communication monographs, 2009,76, 408-420.

[28]ZHAO X, LYNCH J G, CHEN Q. Reconsidering Baron and Kenny: myths and truths about mediation analysis[J].Journal of consumer research, 2010, 37: 197-206.