激励、监督与经销商依从:依赖结构的调节作用

张 闯,马田园

(东北财经大学 工商管理学院,辽宁 大连 116025)

一、 引 言

依从(Compliance)是经销商对供应商渠道政策的遵守(Gilliland和Kim,2014)[1],它对供应商渠道目标的实现和渠道绩效的提升都至关重要(Kumar等,1992;Murry和Heide,1998)[2-3]。例如上汽大众为确保项目推进,在上海分销中心为各地经销商详细解读了2019年各项售后指标和奖励制度,通过对经销商的激励以确保渠道政策的有效执行[4]。此外,本文对上汽大众、TATA木门和蒙娜丽莎瓷砖经销商的访谈发现,供应商会通过门店巡检的方式对渠道政策的实际执行情况进行监督。虽然供应商会通过明确的渠道管理制度来确保经销商依从其渠道政策(Kim和Lee,2017)[5],但由于经销商与供应商之间目标的差异与信息不对称、供应商品牌之间及经销商之间的市场竞争等因素的影响,供应商如何确保经销商依从其渠道政策一直都是一个具有挑战性的管理任务。

有关渠道依从的研究中,现有文献主要从渠道权力和代理理论两个视角展开研究。渠道权力视角的研究主要关注供应商渠道权力应用对经销商依从的影响,一般的结论是:非强制性权力的应用会促进经销商依从,而强制性的应用则会抑制经销商依从(Frazier和Summers,1984;Hunt等,1987;Payan和McFarland,2005;Payan和Nevin,2006;Hausman和Johnston,2010)[6-10]。该视角研究关注的重点是渠道成员渠道权力的使用方式对渠道伙伴行为产生的改变,并不涉及一套正式的渠道关系治理机制。而为确保经销商对供应商之策的依从,设计一套正式的治理机制对于供应商来说是非常重要的。

根据代理理论(Agency Theory),委托人和代理人之间存在目标不一致和信息不对称问题,为降低或避免由此产生的不必要损失,需要通过激励和监督两种治理机制来解决(Eisenhardt,1989;Bergen等,1992)[11-12]。在B2B渠道情景中,虽有少数学者从激励或监督单一维度考察其对依从的影响,但研究结论尚未达成一致(Gilliland和Kim,2014;Kashyap和Murtha,2017)[1,13]。例如Gilliland和Kim(2014)发现,激励降低了经销商获得收入的不确定性,从而对其依从有显著的正向影响[1]。尤其是当激励以销售业绩为基准时,会增加经销商依从渠道政策的可能性(Murry和Heide,1998)[3]。Kim和Lee(2017)则发现当经销商认为激励与其需求不匹配时,经销商不依从渠道政策的可能性更大[5]。根据代理理论的观点,只依靠激励的控制往往并不能保证经销商的行为与供应商的目标保持一致,还需要通过监督加以补充(Stump和Heide,1996)[14]。Kashyap和Murtha(2017)发现,监督有助于供应商对经销商的活动进行有效干预,从而对经销商依从有显著的正向影响[13]。而Kashyap等(2012)则发现,监督对汽车加盟经销商的依从没有显著影响[15]。另外现有研究并未将激励与监督同时纳入研究框架,因而目前尚不清楚激励和监督对依从的影响是否存在差异。因此本文根据代理理论,将激励和监督两种单边治理机制纳入研究中,以回答“激励还是监督?如何保证经销商依从渠道政策”这一问题。

上述研究发现的不一致可能意味着一些渠道情境因素未被纳入研究框架。根据渠道行为理论,渠道成员之间相互依赖的结构构成了渠道成员之间互动和对渠道关系进行管理的一个基础性变量(庄贵军等,2013)[16]。渠道依赖理论认为渠道关系中相互依赖的结构可以从渠道关系中相互依赖的总量和相互依赖的不对称性来衡量(Gundlach和Cadotte,1994)[17]。在渠道权力视角下的渠道依从研究中,一些研究关注了经销商单边依赖(Gilliland和Kim,2014)[1]和相互依赖不对称性(胡保玲,2008;钱丽萍等,2016)[18-19]情境下渠道权力的应用对依从的影响,研究发现表明渠道关系中相互依赖的结构是会对渠道依从产生影响的重要情境要素,但尚未有学者在代理理论视角下检验渠道关系中相互依赖的结构就激励与监督对渠道依从行为影响的调节效应。基于此,本文以代理理论为基础,将渠道权力-依赖理论与代理理论相结合,一方面探讨激励与监督作为供应商的两种治理机制对经销商依从行为的影响;另一方面则深入探讨上述影响的情境因素,即上述影响在渠道关系中不同的相互依赖结构下的差异,以对现有不一致的研究发现进行整合。在实践上,本文能够为企业有针对性地制定渠道政策以促进经销依从提供参考。

本文的主要理论贡献体现在以下两个方面。首先,区分了激励和监督两种机制对经销商的依从行为的差异——实证研究发现激励机制会促进经销商依从,而监督机制则会抑制经销商依从,这丰富与拓展了代理理论视角下经销商依从行为的研究文献。其次,针对现有研究发现激励与监督机制对依从行为的不一致作用,将渠道关系中相互依赖的结构作为调节变量纳入研究模型,在一定程度上整合了现有研究发现,为供应商进行渠道治理提供了更具针对性的指导。

二、 理论与假设

(一) 依从

经销商依从渠道政策是实现渠道目标的重要前提。有学者提出依从是渠道成员在权衡得失之后做出的一种选择(Kumar等,1992;Joshi和Arnold,1998)[2,20],侧重于经销商依从供应商渠道政策的态度或意向,关注的是经销商未来依从渠道政策的可能性。但只关注依从可能性是不够的,因此有学者提出依从是经销商根据供应商的渠道政策而进行的活动(Gilliland和Kim,2014;Payan和Mcfarland,2005)[1,8],侧重于经销商实际遵守渠道政策的行为。本文中采用后一种观点,将渠道依从定义为经销商对供应商渠道政策的实际遵守程度。

现有研究对如何促使经销商有效依从渠道政策主要从渠道权力理论和代理理论两个视角展开,且以渠道权力理论视角的研究为主。在这一理论视角下,现有文献主要关注了渠道权力应用对经销商依从的影响,研究发现较为一致。根据渠道权力应用概念化方式的不同,渠道权力应用主要包括基于权力基础视角的研究和基于影响战略视角的研究两种(张闯,2008)[21]。基于权力基础视角的研究发现非强制性权力的使用会促进依从,而强制性权力的使用则会抑制依从(Hunt等,1987;胡保玲,1994)[7,18]。基于影响战略视角的研究认为,渠道影响战略是一个渠道成员为获得另一个渠道成员的依从而采取的一种管理沟通战略(Payan和Mcfarland,2005)[8],主要分为强制性影响战略和非强制性影响战略。强制性影响战略通过奖惩机制来获得依从,它强调的是不依从渠道政策产生的负面后果;非强制性影响战略是通过说服、沟通等方式改变目标对预期行为的态度来实现,强调的是依从渠道政策的积极因素(Frazier和Summers,1984;Payan和Mcfarland,2005)[6,8]。强制性影响策略通过控制奖励(承诺)和强调不依从渠道政策的惩罚(威胁)机制来改变经销商的行为,经销商为获得额外的奖励或避免受到惩罚会选择依从渠道政策(Frazier和Summers,1984;Hunt等,1987;Thevaranjan,1998)[6-7,22]。非强制性影响战略通过说服等方式,会减轻经销商心理压力,使经销商对供应商的行为产生积极态度,对依从会产生积极的影响(Payan和Mcfarland,2005;Hausman和Johnston,2010)[8,10]。可见虽然权力应用的概念化方式不同,但上述两个视角的研究发现基本是一致的,即以非强制性方式为主要手段的权力应用会促进渠道伙伴的依从,而强制性方式为主的权力应用则会抑制依从,使得其只能在一定的渠道关系情境中对依从产生促进作用。

代理理论视角的少数研究主要关注激励和监督两种治理战略对渠道伙伴依从的影响,但研究结论并未达成一致。例如Gilliland和Kim(2014)研究发现金钱激励降低了代理人获得收入的不确定性,会引起代理人的积极响应,对依从有显著正向影响[1]。而有的研究却发现金钱激励会抑制经销商对渠道政策的依从,尤其是当供应商延迟支付奖励时,抑制了经销商为供应商努力工作的动机(Kim和Lee,2017)[5]。由于委托人和代理人间存在目标不一致和信息不对称问题,供应商需要对经销商进行监督(Eisenhardt,1989;Bergen等,1992)[11-12],一些研究发现通过监督反馈的结果能发现经销商存在的问题,并对其提供帮助,有利于促进经销商对渠道政策的依从(Eisenhardt,1989;Stump和Heide,1996)[11,14]。但Kashyap等(2012)的实证研究却发现监督对依从没有显著影响[15]。可见以代理理论为基础的研究一方面关于激励和监督对依从影响的研究发现均未达成一致;另一方面现有研究并未将两种治理机制纳入同一个研究框架,因而尚不清楚两者对依从的影响是否存在差异。

确保分销商伙伴依从供应商的渠道政策对于供应商的市场绩效具有战略性意义(Payan和Nevin,2006)[9],供应商应当为此设计更加正式的治理机制。相较于渠道权力应用这一非制度化的渠道行为而言,供应商的激励和监督机制更加具有正式化的制度特征(Gilliland和Kim,2014;Murry和Heide,1989)[1,3],因而本文选择以代理理论为基础,一方面同时将激励与监督两种供应商治理机制纳入分析框架,考察其对渠道伙伴依从作用的差异。另一方面,现有研究结论的不一致表明激励和监督两种机制对依从的影响可能存在一些情境因素的影响。基于此,本文将把代理理论与权力-依赖理论相融合,将渠道关系中相互依赖的结构作为重要的调节变量,试图对现有研究发现进行融合。根据渠道行为理论的观点,渠道关系中相互依赖的结构构成了渠道成员之间互动,以及对渠道关系进行管理的重要基础性变量(庄贵军等,2013)[16]。本文将以渠道行为与治理理论文献为基础,重点关注供应商-经销商关系中相互依赖的强度和经销商对供应商的相对依赖作为调节变量的影响。

(二) 激励对经销商依从的影响

根据代理理论的观点,委托人和代理人有不同的目标和风险倾向,每一方都有追求自我效用最大化的动机(Bergen等,1992)[12]。此外由于信息的不对称性,委托人为避免或降低由此带来的损失,就必须对代理人提供足够的激励,以调动其积极性(Thevaranjan,1998)[22],促使代理人的目标与委托人保持一致。代理理论认为可以通过激励来促使代理人与委托人的目标保持一致,确保代理人按照委托人的方式展开经营活动(Eisenhardt,1989;Bergen等,1992)[11-12]。为了建立有效的激励机制,代理人通过双方签订的薪酬合同规定的要求来运作,该合同规定了代理人获得薪酬所需的激励和行动。这种激励通常是一种有形的、客观的、可确认的补偿形式,旨在对执行特定活动或实现预定目标的代理人进行补偿(Holmstrom和Milgrom,1994)[23],降低了代理人获得收入的不确定性,因而面对激励代理人会做出积极的回应(Bergen等,1992)[12]。

在营销渠道情景中,Gilliland(2003)将渠道激励定义为供应商在标准运营协议中描述的行为或政策,旨在激励经销商对供应商计划的积极支持[24]。在本文情境中,关注供应商对经销商提供的激励政策。供应商提支付给经销商更高的利润率作为激励,能促使经销商依从渠道政策,实现预定目标(Gilliland和Kim,2014)[1]。经销商作为独立运营的企业,获取利润是其经营活动的根本目的。经销商会评估供应商提供的激励,若供应商的渠道激励政策能提高经销商绩效,经销商出于利己的目的会倾向于依从渠道政策(Murry和Heide,1998;Gilliland,2003)[3,24];另一方面,供应商对经销商进行激励能有效缓解渠道关系中的冲突(Gilliland和Kim)[1],促使经销商目标与供应商目标保持一致,从而可以获得经销商对渠道政策的依从(Stump和Heide,1996)[14]。基于以上分析,本文提出以下假设:

H1:供应商激励对经销商依从有正向影响。

(三) 供应商监督对经销商依从的影响

委托-代理关系中存在的信息不对称会使代理人采取“偷懒”或其他影响渠道政策执行效率的问题(Bergen等,1992)[12],信息不对称增加了供应商识别经销商是否依从渠道政策的难度。例如制造商可能很难确定经销商是否为客户提供必要的售前服务。委托人为获知代理人的真实情况,降低或避免由信息不对称带来的损失,可以对代理人的活动进行监督(Eisenhardt,1989)[11]。监督是指供应商为衡量经销商的表现所做的一种努力(Kashyap和Murtha,2017)[13],能通过减少交换双方之间的信息不对称增加对经销商行为的控制(Eisenhardt,1989)[11]。但有研究发现,供应商为确保合作伙伴执行渠道计划与其要求保持一致的监督行为会破坏了双方的合作关系(Murry和Heide,1998)[3],甚至会产生经销商的“抗拒”效应(Barkema,1995;Heide等,2007)[25-26],即经销商会认为供应商的监督是对其行为的一种强制性干涉,侵犯了其自主经营的权利,并对供应商的监督进行抵抗。因此对经销商运营的密切监督,可能会令经销商产生供应商对其不够信任的感觉,往往会促使其产生防御性态度和行为(Heide等,2007)[26];另一方面,面对监督中被供应商发现的违规行为而可能产生的处罚,也进一步增加了经销商的心理压力(Murry和Heide,1998)[3],从而会进一步加剧经销商的抗拒行为。基于以上分析,本文提出以下假设:

H2:供应商监督对经销商依从有负向影响。

(四) 依赖结构的调节作用

在渠道行为理论中,依赖是指渠道成员为实现自己的目标而需要与另一个渠道成员维持交换关系的心理与行为状态(Kale,1986)[27]。Gundlach和Cadotte(1994)根据Emerson(1962)的权力-依赖理论,提出渠道依赖结构的研究应包括相互依赖的强度和相对依赖两个维度[17]。相互依赖体现了渠道关系中双方依赖的总量,用彼此依赖水平之和表示。相互依赖程度越高意味着一方要实现其目标就必须考虑另一方的影响,促使双方努力维护良好的渠道合作关系以提升共同的绩效(Lawler和Bacharach,1987)[28]。相对依赖体现了渠道成员彼此依赖的差异,拥有较多依赖的一方在渠道权力中就有了相对优势(Emerson,1962)[29]。本文中的相对依赖指的是经销商对供应商的相对依赖,用经销商依赖水平减去供应商依赖水平之差表示,并将其称为经销商相对依赖。本文将渠道关系中的依赖结构引入到研究模型当中,考察依赖结构对经销商依从前因变量的调节作用,以阐明获得经销商有效依从的情境条件,同时也对现有研究进行整合。

1.相互依赖的调节作用。根据渠道依赖-权力理论,随着渠道关系中相互依赖水平的提高,双方对渠道关系的投入会增多,冲突水平会降低,渠道信任和承诺水平会随之增加(Scheer等,2015)[30]。较高水平的相互依赖也意味着双方的关系经历了多个发展阶段,并为之投入了大量的专有资产,反映了双方较强的关系长期导向和关系质量(Ganesan,1994;Bruggen等,2005)[31-32]。在这一情景下,关系双方更关注长期的共同利益,在制定或执行渠道政策时都会考虑对方的利益。同时也会避免采取可能引发冲突或危及双方关系的行动(Scheer等,2015)[30]。此外相互依赖水平的提高说明供应商和经销商更加需要通过对方获取自己需要的资源或提升绩效,关系双方都有动力维持并改善关系(Bruggen等,2005)[32],有助于创造一个良好的渠道环境(Kumar等,1995)[33]。

本文认为渠道关系中相互依赖的强度会强化激励对依从的促进作用。随着相互依赖水平的提高,双方特定关系投资对合作伙伴的重要性也随之提升,降低了关系破裂的可能性(Cheer等,2015)[30]。供应商根据经销商的任务和行为完成情况进行奖励,与产品销量相比,双方更重视未来收益的潜力。较高水平的相互依赖也影响着双方关系的长期导向(Ganesan,1994)[31],供应商激励释放的长期合作信号回应了经销商的长期导向,从而使激励政策更容易获得经销商对渠道政策的依从(Gilliland,2003)[24]。此外随着双方相互依赖水平的提高,合作双方更需要依靠彼此获得资源或提升绩效(Bruggen等,2005)[32]。在这种情况下,供应商的激励政策为经销商提供了额外的资源,这对经销商提升绩效至关重要,从而也就越会促使经销商依从渠道政策(Payan和Nevin,2006)[9]。实证研究也发现,供应商通过返利和销售培训等方式对经销商进行激励,提高了双方对目标实现关注的一致性(Gilliland和Kim,2014)[1]。基于以上分析,本文提出以下假设:

H3:渠道关系中相互依赖水平越高,供应商激励对经销商依从的正向影响越强。

渠道关系中相互依赖的强度会削弱供应商监督对经销依从的负向影响。相互依赖水平的提升,提高了渠道关系内的承诺水平(Scheer等,2015)[30],双方的关系变得更密切,沟通也会变得更加频繁、高效。在此情境下,一方面,经销商会相信供应商不会做伤害自己的事情(胡保玲,2008)[18],经销商更容易接受供应商对其进行的监督活动,降低经销商的抗拒心理,从而削弱监督对依从的负向影响;另一方面,双方密切、高水平的沟通能够及时地消除合作过程中可能出现的误解和冲突,使经销商更加容易理解和接受供应商的监督,从而削弱监督对依从的负向影响。基于以上分析,本文提出以下假设:

H4:渠道关系中相互依赖水平越高,供应商监督对经销商依从的负向影响越弱。

2.经销商相对依赖的调节作用。首先,随着经销商相对依赖水平的提高,供应商的激励对经销商依从的正向影响会得到强化。一方面,经销商的相对依赖程度越高,其寻求双方合作的长期导向就越强(Lusch和Brown,1996)[34],越愿意主动适应供应商的政策(Hallén等,1991)[35]。在这种情况下,供应商的激励政策会被经销商视为供应商对其长期导向的一种回应行为,从而使得经销商更愿意与供应商的要求保持一致;另一方面,经销商的相对依赖程度越高,一旦双方关系破裂,处于弱势的经销商遭受的损失也越多(Scheer等,2015)[30]。在这样的情境中,处于劣势地位的经销商感知到的风险是比较高的。与减少资源承诺,以增强对方对重新评估双方关系价值与贡献的方式相比(Griffith等,2017)[36],如果处于优势地位的供应商对经销进行激励,则可以有效地降低供应商感知到的风险与不确定性,从而有利于促进经销商与供应商的政策保持一致。经销商因自身利益受到重视,也会积极地采取行动以获得奖励,从而有效依从经销商的渠道政策(Gilliland和Bello,2001)[37]。基于以上分析,本文提出以下假设:

H5:经销商相对依赖水平越高,供应商激励对经销商依从的正向影响越强。

本文认为经销商相对依赖水平对供应商监督与经销商依从之间的正向关系会产生强化作用。经销商相对依赖体现了渠道成员依赖的差异,经销商对供应商的相对依赖程度越高,供应商相对经销商就越具有权力优势(Emerson,1962)[29]。在这种情况下,拥有权力优势的供应商在推行渠道政策时可能就越不会顾虑经销商的感受,现有研究表明,经销商的相对依赖水平越高,供应商在推行渠道政策时遇到经销商的抵抗与阻碍也越少(Anderson和Narus,1990)[38]。然而这并不会改变经销商对供应商监督行为的认知,经销商仍然会认为供应商的监督行为是对其自主经营权的侵犯,并且经销商对供应商的相对依赖水平越高,这种认知就会越强烈。基于以上分析,本文提出以下假设:

H6:经销商相对依赖水平越高,供应商监督对经销商依从的负向影响越强。

本文研究的概念模型与假设如图1所示。

图1 概念模型

三、 研究方法

(一) 样本与数据收集

本文以供应商和经销商的合作关系为考察对象,并遵循渠道行为理论的研究范式从经销商一边进行数据收集。本文的关键信息人由经销商的老板、店长和销售经理等熟悉与供应商关系的人员构成。在数据收集前,对符合条件的经销商进行了严格的筛选。选择同时经营多个产品和品牌的经销商,以便更好地了解经销商在执行某一特定供应商渠道政策过程中的依从行为。为保证测量数据的外部效度最大化,本文选择从食品饮料制造业、电子产品制造业、纺织服装业等多个行业收集数据。在预调查阶段与多个经销商进行了非结构访谈,在此基础上,通过回顾相关文献并征求有关专家意见,形成了初始调查问卷。向37名经销商人员发放了调查问卷,进行小样本测试。根据预调查结果,本文对调查问卷中个别变量题项的表达方式进行了调整,并形成了正式调查问卷。为提高获得有效问卷的效率,本文委托一家专业的市场调查公司负责问卷调查。调查方法如下:按照当地工商企业名录,采用分组随机抽样的方法在长春、沈阳、哈尔滨、大连4个城市各抽取60家企业(每个行业20家)。然后通过电话联系符合调查要求的企业相关人员,在确认对方愿意接受调查后,由该公司调查员以面对面访问的形式完成问卷填写。调查在2018年7月初到2018年8月底进行,共获得问卷240份。为保证问卷信息的准确性,本文在问卷中设置了“您对本问卷所涉及内容的了解程度”这一问题,用以检验调查对象是否充分理解并能有效回答问题。在筛选问卷时,剔除了调查对象在这一问题上选择“非常不了解”和“基本不了解”及由财务人员等不了解渠道情况的调查对象填写的问卷。此外也剔除了前后逻辑存在矛盾的问卷,最终获得有效问卷211份,有效问卷回收率为87.9%。

(二) 变量测量

本文采用的量表均为前人使用过的成熟量表,除了将英文翻译为中文外,还适度地进行了措辞修改,在不改变问卷原意的前提下,能更好地适应中国渠道关系的研究情境。问卷均使用李克特5点量表(1=非常不同意;5=非常同意)。

激励的测量题项来自Kim和Lee(2017),包含7个题项[5];监督量表来自Poppo和Zhou(2015)包含了4个题项[39];依从的测量题项来自Kashyap等(2012),包含3个题项[15];经销商依赖和供应商依赖的测量题项均来自Palmatier等(2007),各包含3个题项[40],其中用经销商依赖水平加供应商依赖水平的和表示相互依赖,用经销商依赖水平减去供应商依赖水平的差表示经销商相对依赖。

本文还控制了一些可能对因变量产生影响的变量——关系长度、渠道关系中专有资产投入总量、专有资产投入不对称程度、供应商品牌市场地位、经销商经营同类产品品牌的数量和经销商企业规模。首先,关系长度指经销商和供应商之间的渠道合作关系的持续时间,随着渠道关系的发展,双方合作更加紧密,可能会对经销商依从产生影响。用“贵公司与该供应商合作年限是多少年?”这一问题进行测量。其次,本文控制了渠道关系中专有资产投入总量和专有资产投入非对称性。专有资产的投入会对依赖结构和渠道关系产生影响,因此将其作为控制变量。经销商专有投资和供应商专有投资的测量题项均来自Wang(2013)等人,均包含3个题项[41]。参照杜楠等(2015)研究[42],本文用供应商专有投资与经销商专有投资之和衡量企业间专有资产总量,用经销商专有投资减去供应商专有投资差的绝对值衡量专有资产非对称水平。最后,经销商代理的品牌数量(用“贵公司经营的品牌数量是多少”一问题测量)、供应商的品牌地位(用“该品牌在行业内是:1=落后品牌;2=一般品牌;3=领导品牌”这一问题测量)和经销商的企业规模(用“2017年销售收入多少万元”一问题测量,其中1=小于100万元,2=100~300万元,3=300~500万元,4=500~1000万元,5=1000万元以上)会在一定程度上影响经销商的依从行为,因此也将其作为控制变量。

(三) 量表信度和效度

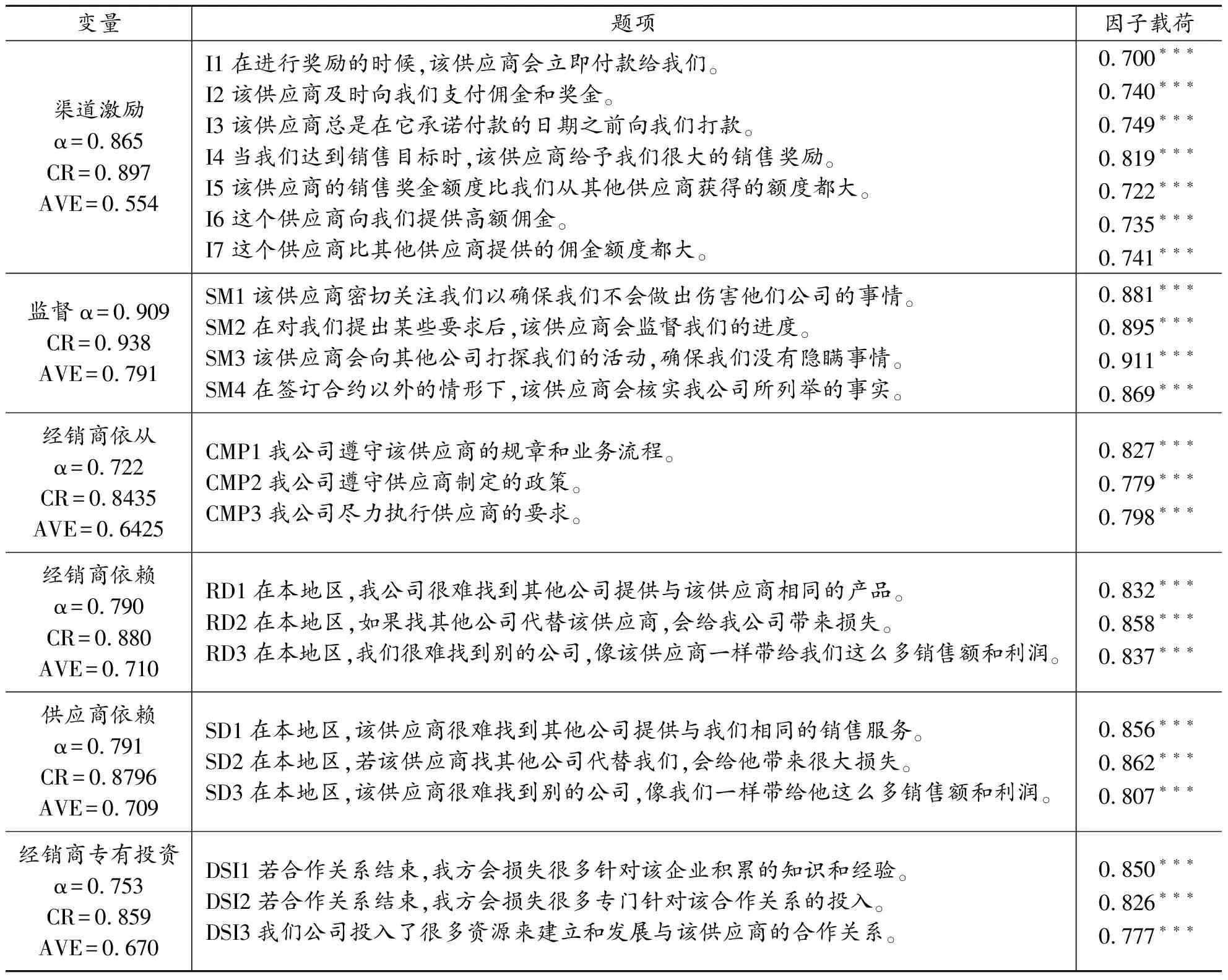

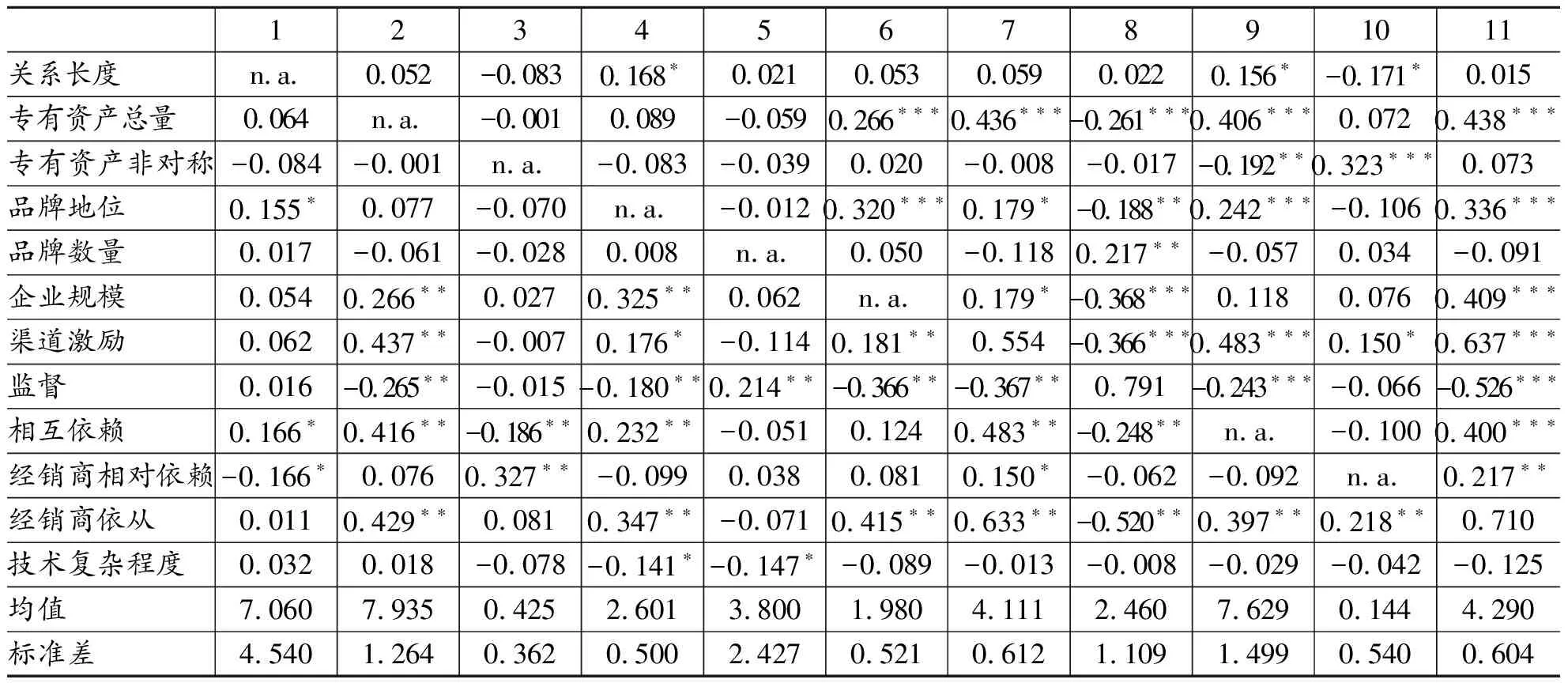

如表1所示,所有量表的Cronbach’s α值均高于0.6,各变量的组合信度(CR)都大于0.7,说明量表有较高的内部一致性。利用Amos22.0进行验证性因子分析,得到模型和数据拟合度指标分别为CMIN/DF=1.844小于2,RMSEA=0.041小于0.05,CFI、IFI均大于0.9,NFI、GFI均大于0.9,说明测量模型有良好的整体拟合度。各指标变量的标准化因子载荷均大于0.6,变量平均抽取方差(AVE)值均大于0.5。最后将AVE平方根与相关系数进行比较,检验量表的判别效度。表2列出了各变量的均值、标准差、相关系数和相应AVE的平方根。由表2可知,各变量的AVE平方根均大于该变量与其他变量相关系数的绝对值。因此采用的量表有较好的判别效度。

表1 验证性因子分析结果

续表1

注:**表示p<0.05,***表示p<0.01;n.a表示不适用

表2 变量的均值、标准差和相关系数

注:(1)*表示p<0.1,**表示p<0.05,***表示p<0.01(双尾检验);(2)对角线上的黑体数字为相应变量的AVE平方根,对角线下方数字为各变量间的零阶相关系数,对角线上方数字为潜在同源偏差调整后的相关系数;(3)n.a.表示不适用;(4)技术复杂程度为标记变量

(四) 同源偏差检验

针对本文仅从经销商一边获取数据而可能导致的同源偏差问题,本文采用标记变量法对同源偏差问题进行了检验(Lindell和Whitney,2001)[43]。本文选择了企业产品的技术复杂程度作为标记变量进行分析。根据表2可知主要变量之间的相关系数在控制了标记变量的影响之前与之后无显著变化。由此可见本文受共同方法偏差的影响并不严重。

(五) 数据分析

利用多元层次回归的方法,对假设进行验证。在调节效应检验模型中,为避免多重共线性影响,首先对自变量和调节变量进行了中心化处理,而后构造乘积项渠道激励×相互依赖、监督×相互依赖、渠道激励×经销商相对依赖、监督×经销商相对依赖,各个变量的方差膨胀因子VIF均小于2,说明模型的多重共线性不严重。回归分析结果如表3所示。

比较模型(1)和(2)可知,激励对经销商依从有显著的正向影响(β=0.431,p<0.01),假设1得到了支持;监督对经销商依从有显著的负向影响(β=-0.134,p<0.01),假设2也得到了支持。通过比较模型(3)和(4)可知,激励×相互依赖(β=0.037,p=0.437)结果为正但不显著,假设3没有得到支持;监督×相互依赖(β=0.080,p<0.05)为正且显著,说明随着相互依赖水平的上升,削弱了供应商监督对经销商依从的负向影响,因此假设4得到支持。渠道激励×经销商相对依赖(β=0.149,p<0.05)为正且显著,说明经销商相对依赖水平的提升,增强了供应商激励对经销商依从的正向影响,因此假设5得到支持,监督×经销商相对依赖(β=0.022,p=0.491)结果为正但不显著,假设6没有得到支持。此外对比模型(1)(2)可知,激励和监督对依从的影响方向是不同的,激励对依从的影响是正向的(β=0.431,p<0.01),而监督对依从的影响却是负向影响(β=-0.134,p<0.01),因此数据分析结果也回答了“激励还是监督?如何保证经销商依从渠道政策”这一问题,与监督相比,激励更能获得经销商对渠道政策的依从。

表3 回归分析结果

注:*表示p<0.1,**表示p<0.05,***表示p<0.01

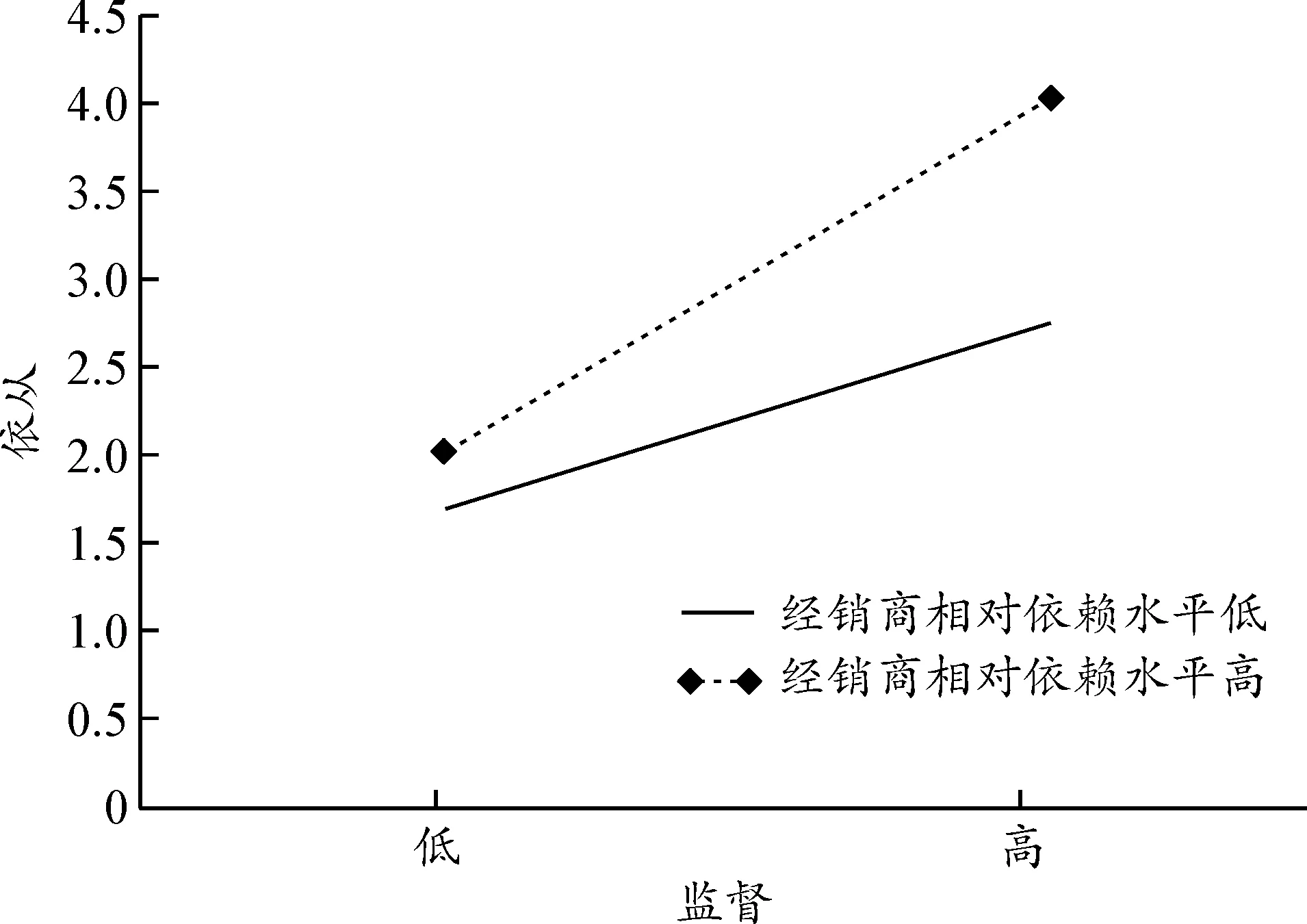

为了更加直观地观察不同依赖结构对调节作用(假设4和假设5),本文绘制了调节效应图(如图2a-b)。由图2a可见,随着相互依赖程度的提高,使用监督手段会削弱监督与经销商依从之间的负向影响。由图2b可知,随着经销商相对依赖水平的提高,使用激励手段会增强经销商依从。

图2a 相互依赖的调节效应图

图2b 经销商相对依赖的调节效应图

四、 结论、启示与展望

(一) 结论与启示

关于如何确保经销商有效依从渠道政策这一问题,基于代理理论的研究发现并未取得一致。有学者提出对经销商进行激励可以确保其依从渠道政策,但对激励手段的依赖会扭曲经销商的行为,导致其不依从渠道政策(Gilliland和Kim,2014;Murry和Heide,1989;Kim和Lee,2017)[1,3,5]。有学者提出可以通过监督的方式解决绩效评估模糊的问题,并对经销商的活动进行指导,可以确保其依从渠道政策(Kashyap和Murtha,2017)[13],但也有研究认为监督对依从没有影响(Kashyap等,2012)[15]。那么激励和监督到底促进还是抑制了经销商对渠道政策的依从?两种机制间是否存在差异?鉴于此,本研究基于代理理论,将激励和监督两种单边治理机制引入到研究中,实证检验这两种单边治理机制对经销商依从的影响。此外考虑受依赖结构这一情境因素的影响,将其作为调节变量引入到研究中,并对现有研究中不一致的研究发现进行整合。本文实证研究发现:激励会促进经销商依从,而监督则会抑制经销商依从;相互依赖的强度会削弱监督对经销商依从的负向影响,但对激励与经销依从间的关系没有显著影响;经销商相对依赖会增强激励对经销商依从的正向影响,但对监督与经销依从间的关系没有显著影响。上述发现进一步丰富与拓展了渠道治理研究,对后续研究具有一定的启发价值。

本文的理论贡献主要体现在两个方面。首先,研究发现供应商的激励与监督对经销商的依从行为存在不同影响,这丰富与拓展了代理理论视角下经销商依从行为的研究文献。现有研究分别检验了供应商激励与监督对经销商依从的影响,未能将两种联合使用的治理机制同时纳入研究模型,考察二者对经销商依从的不同影响。本文通过同时将激励与监督纳入渠道依从研究模型,实证研究发现二者对经销商依从的影响存在重要差异——激励机制会促进经销商依从,而监督机制则会抑制经销商依从。本文丰富与扩展了经销商依从的研究,弥补了只从激励或监督单一维度考察经销商依从行为的不足,同时也充分证明有必要继续加强对经销商依从行为的研究,以解决当前研究中的争议。

其次,针对现有研究发现激励与监督机制对依从行为的不一致作用,本文将渠道关系中相互依赖的结构作为调节变量纳入研究模型,考察渠道关系中相互依赖的强度与经销商相对依赖的调节作用,在一定程度上整合了现有研究发现。实证研究表明,相互依赖的强度会削弱监督对经销商依从的负向影响,但对激励与经销依从间的关系没有显著影响;经销商相对依赖会增强激励对经销商依从的正向影响,但对监督与经销依从间的关系没有显著影响。这一研究发现一方面丰富与拓展了现有研究,另一方面也表明未来需要继续探讨与检验激励、监督两种治理机制对依从影响的其他情境要素。

本文对供应商确保渠道政策有效实施也有一定启示。首先,在一般情况下,供应商应当更多使用激励机制来促进经销商依从渠道政策。在其他条件不变的情况下,激励可以降低经销商面临的风险与不确定性,有利于促进经销商目标与供应商目标保持一致,从而可以有效地促进经销商的依从。其次,供应商应当谨慎使用监督机制。由于经销商的监督机制容易被经销商解读为对其经营自主权的干涉,从而会导致经销商产生抗拒心理,进而会降低经销商对供应商政策的依从行为。最后,供应商在使用激励和监督机制促进经销商依从时,应当充分考虑双方关系中的相互依赖结构。在经销商相对依赖供应商时,经销商处于劣势,对经销商的激励能够获得更加有效的依从。但激励对经销商依从行为的促进作用并不会随着双方相互依赖水平的上升而加强,因此供应商在采取激励政策时可以不必考虑双方相互依赖的强度,而需重点考虑经销商的单边依赖水平。虽然相互依赖强度不会对供应商的激励机制对经销商依从行为产生影响,但却会对供应商的监督机制的作用效果产生影响。实证研究发现,高水平的相互依赖会削弱供应商监督对经销商依从的负面影响。这说明高水平相互依赖中的相互信任机制和高效率的沟通机制有助于缓解经销商对供应商监督行为的抗拒心理。因此供应商在其与经销商相互依赖水平较高的情况下,可以适当使用监督机制来影响经销商的依从行为。

(二) 不足和展望

首先,虽然本文进行了同源偏差检验,但本文仅从经销商一方获取数据仍有可能会对研究结论带来偏差,未来的研究可以考虑从供应商和经销商双边获取配对数据,以提高研究结论的效度。其次,本文仅关注了激励和监督对经销商依从的影响,而没有关注经销商依从对渠道关系绩效以及经销商绩效的影响。未来的研究中,可以考察经销商依从行为对经销商及制造商渠道关系绩效的影响及其边界条件。最后,现有研究充分表明激励与监督对依从行为的影响存在情境因素的调节性影响,本文仅关注了渠道关系中相互依赖结构的影响,未来的研究可以考虑检验其他情境性要素,如市场环境、渠道关系的治理机制等要素可能的调节性作用,以进一步丰富与拓展渠道依从行为的研究。