郭沫若亡命日本时期与“中文研”过从的细节考察

武继平

一、“中文研”的创立时期——周作人与郭沫若

上世纪三十年代中期在日本研究界出现的那个被简称为“中文研”的中国文学研究社团,特指以东京帝国大学文学部哲文科在校学生竹内好为核心的“中国文学研究会”。中国文学本应当是一个范围相对宽泛的概念,但在二战前的日本研究界却主要指中国古典文学。日本学界对中国五四新文学以及发展并非全无关注,但作为唯一大胆挑战日本传统汉学并与“学院派”分道扬镳,将中国现代文学视为主要研究对象的新学派登场,那是在“中文研”于学界崭露头角之后。

依据笔者对“中文研”机关刊物的考察以及手中掌握的当事人回忆录等史料,日本“中文研”1934年3月创立于东京,直至1943年3月正式宣布解散,其文学研究活动的展开整整历时九个春秋。“中文研”的起步,可以说是从东京帝国大学文学部支那文学科和支那哲学科在校生、号称“桃园三结义”的竹内好、武田泰淳和冈崎俊夫为轴心开始的,随后骨干力量迅速壮大,先后有松枝茂夫、増田涉、曹钦源(台湾留学生)、齐藤护一、实藤惠秀、千田九一、饭塚朗、猪俣庄八以及神谷正男等生力军加盟。这批骨干分子除了实藤惠秀一人来自早稻田大学文学部支那文学科之外,其它都是清一色的东京帝大文学部毕业生,围绕着核心人物竹内好,显示出不同凡响的凝聚力。

“中文研”这个名称在日本第一次公开使用并通过新闻媒体得到广为传播,缘于1934年8月4日在东京日比谷的一家名叫“山水楼”的中华菜馆举办的那一次“周作人·徐祖正欢迎会”。当时“中文研”刚成立5个月,刊物的发行尚处于筹备阶段,在当时于学界可谓知名度全无。为了替“中文研”扩大影响,不甘寂寞的竹内好先后叩访了声名显赫的评论家长谷川如是闲和跟鲁迅颇有交往的新感觉派批评家新居格,再根据事前拟定的计划,先从已经认识的新居格打开突破口,凭借新居格的介绍顺利地请到了唯美派文学大家佐藤春夫、浪漫派元老级人物与谢野铁干、白桦派作家有岛生马等作为周、徐欢迎会的特邀发起人,除此之外,还特别邀请了自然主义文学家和大诗人岛崎藤村、著名诗人户川秋骨和堀口大学以及当时日本最著名的汉学名家、东大教授盐谷温博士四位显赫人物作为嘉宾在宴会上讲话。“中文研”的小伙子们除了跑腿迎宾客订餐发通知以及聚会结束后收钱结账安排送客以外,虽然几乎连正式露面的机会都没有,而且报纸上也只是提了一句“中国文学研究会的新人们也出席了文艺座谈”,但结果正如这批才子们的预期,竹内好借来的这把名人之火延烧得很旺,算是替“中文研”在学界划了一块立足的地盘。

也不知为何,这一次“中文研”并没有邀请家住市川的郭沫若参加周、徐欢迎会作陪(1936年11月24日同样是“中文研”举办的“郁达夫欢迎会”,郭沫若被邀请做陪)。当郭沫若翌日清晨从报纸上看到日前周、徐欢迎会的盛况,尤其是看到北大教授周作人在日受“江户文士之礼遇甚殷,报上时有宴会招待之记事”而风光至极,并有多位日本文坛大家和学界泰斗为之捧场的新闻描述,郭沫若感到有种说不出的失落和扎心。

岂明先生的生活觉得很可羡慕。岂明先生是黄帝子孙,我也是黄帝子孙。岂明夫人是天孙人种,我的夫人也是天孙人种。而岂明先生的郊游是骚人墨客,我的朋友却是刑事宪兵。

以上引用的是郭沫若当时郁闷之余添加在已经脱稿了的《浪花十日》中的一段话,可谓郭沫若针对自己亡命落魄之身的由衷感言。乍看上去是对周作人的妒嫉,而实际上是在深深抱怨命运对自己的不公。

竹内好、武田泰淳和冈崎俊夫等人如果说早在建立“中文研”就知道郭沫若亡命日本后蛰伏在千叶县市川的话,消息来源只有一个,即日本无产者艺术联盟1928年7月发行的机关刊物《战旗》。该刊物上所刊载的藤枝丈夫文《中国的新兴文艺运动》中虽然并未直接披露成仿吾和郭沫若的真实姓名而以“C君’、“K先生”分别代之,而且山田清三郎文《支那作家采访记》中也只是提到了成仿吾一个人的名字,但是对同时代中国北伐革命非常熟悉的竹内好等人看到同文中后面提到“另一位青年”,“乃支那无产阶级文学运动先驱者之一,作为一名历经实际运动和在枪林弹雨中拼打过来的著名斗士,去年‘四·一二’惨案发生之际被蒋介石以数万元悬赏取其首级”的文字时,不可能猜不到另一位没有披露姓名的人就是郭沫若。

“中文研”的中国现代文学研究注重对五四新文学的总体性把握,对创造社文学则大多止于对郁达夫小说的偏爱。尽管“中文研”的好几位会员也不时在东京文求堂书店偶遇到郭沫若,但一直并无更深的过从交往,直至1934年随着“中文研”社团的结成而办刊物的事情被正式提上议事日程。根据笔者所做的追溯考察结果,作为研究社团的“中文研”跟郭沫若的文化交往,事实上始于“中文研”机关刊物的封面题字。

二、郭沫若与《中国文学研究(月报)》的封面题字

图1:《中国文学(月报)》创刊号

图2:《中国文学》第60期

图3:《中国文学》第92期

图4:《中国文学》第93期

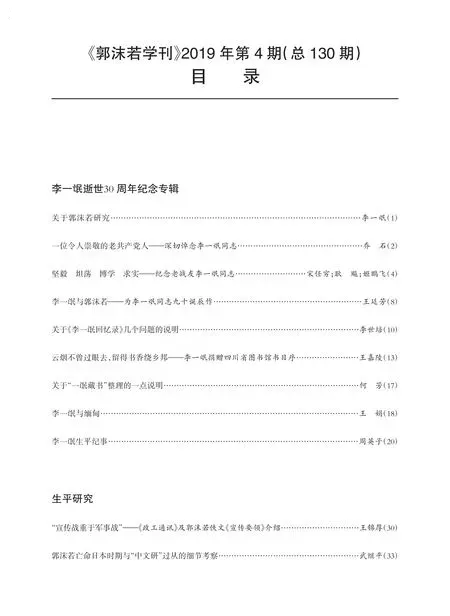

“中文研”自始至终只有一本机关刊物,在“中文研”实际展开活动的9年零2个月里,这本机关刊物总共发行了92期,从1935年3月推出创刊号到1940年3月发行的第59期为止,刊物命名为《中国文学(月报)》(参见图1),刊名题字采用郭沫若毛笔古隶书体,每期只有12个印刷页面。自第60期(1940年4月发行)开始,整个刊物运营方式作了重大调整。一是委托一家叫“生活社”的大出版社公开发行,二是刊名有所更改,去掉“月报”二字,改为《中国文学》,不仅封面图案设计有了较大的改动,题字也由过去郭沫若题字换成了会员增田涉的手写印刷体(参见图2),而且版面也增加了4倍,由过去的12个页面增至48个页面。改动后的版式一直发行到第91期(1943年1月发行)为止没有任何变化。1943年3月“中文研”决定组织解散,同时发行了“终刊号”第92期(参见图3)。令人惊叹不已的是,在竹内好的一再坚持下,这本“终刊号”封面题字再度刊用了郭沫若的那副古隶书作为终刊纪念。郭沫若自1937年7月25日秘密逃离日本后一时间媒体上充斥着声讨文章,视其为“忘恩负义之徒”。《中国文学(月报)》更换刊名和改版,可以说都与日本学界对郭沫若看法的改变有着因果关系。1943年春,郭沫若正活跃在民国政府陪都重庆领导着国统区的文化抗战。可想而知,在这种时候,作为“中文研”领导人的竹内好,“一意孤行”恢复刊名上的郭沫若题字,需要多大的胆识和勇气!

日本战败后“中文研”重整旗鼓复出学界,于1946年3月复刊《中国文学》(参见图4),自第93期至第105期(1948年5月发行),复刊后发行了13期之后,便再次宣告停刊。

“中文研”先后两次解散并同时宣布机关杂志停刊都引起了学界的关注。第一次宣布组织解散是在拒绝作为团体会员参加于东京召开的“第一次大东亚文学者大会”(1942)之后由竹内好提出解散的。当时竹内的判断主要基于两个理由,一是如果应当下要求对“大东亚”国策文学一味支持,则有悖于“中文研”的“传统”,二是“中文研”办刊物和从事社会活动几度遭到警视厅特高课调查,社团组织活动事实上业已无法开展。1946年3月冈崎俊夫及千田九一等人在部分会员的支持下自第93期起复刊了《中国文学》,但因为创始人竹内好的执意反对,刊物只发行到第105期(1948年5月)便宣布永久性停刊。

《中国文学(月报)》作为“中文研”于1935年3月5日创刊发行的机关刊物,是当时日本国内中国现代文学研究的唯一发表平台。这份刊物刚起步的时候刊载量相当有限,创刊号是一本仅有12页、文字竖排成上下两段的小杂志,又薄又不起眼。封面即扉页,最醒目的地方是载文目次,右上角是毛笔隶书题写的刊名“中国文学”四字,下端用明朝体铅字印着“月报第~号”。乍一看可谓实在平淡无奇,可谁知道这几个封面题字的背后,有一段鲜为人知的,与亡命时期的郭沫若有关的故事呢。

根据“中文研”核心人物竹内好发表在另一本日本刊物《未来》第29期上的回忆文章披露,《中国文学(月报)》创刊初期知名度很低。首先,当时日本国内发行的有关中国的报刊杂志,在刊名里几乎见不到“中国”这两个字,一般习惯用“支那~”或者“满蒙~”的说法。“中文研”这批年轻人不愧是藐视权威的“中国通”。他们深知中国人尤其忌讳和厌恶“支那”这两个字,即便刊物的读者都在日本国内,还是有意地回避“支那”,而大胆采用了“中国”这个词用在刊名里。

在讨论刊名以及请名人题字的时候,会上有人告知据说亡命千叶市川的中国著名文士郭沫若能写一笔好字,武田泰淳便自告奋勇说自己登门求字。数日后,武田专程造访了位于千叶县市川市的郭宅,对主人郭沫若说“中文研”已经成立,正在筹备发行一本小刊物,刊名定为《中国文学》。武田直奔主题说,今日无事不登三宝殿,恳请郭先生不吝挥毫。

郭沫若听说为“中文研”的机关刊物题字,不但欣然允诺了下来,而且即刻铺纸研墨,当即题写了两张让访客武田带走。武田如愿以偿不虚此行自然乐不可支,将两张题字带回拿给竹内好等几位“中文研”的骨干分子看后,当下拍板定下其中的一张正式作为刊物封面题字采用。

三、“中文研”第三次例会与郭沫若讲演“说‘易’”

“中文研”成立后按照会规如期开展活动,早期最主要的活动方式即召开例会。我们可以从每次例会的议事备忘录看到当年“中文研”的文学文化活动内容。

无论从哪个角度看,“中文研”的第三次例会都堪称其发展史上的重要里程碑。据《中国文学(月报)》第2期“会报”所载研究会记事录,这第三次例会召开的准确日期是1935年1月26日,例会内容为“郭沫若讲演会”。

第三次例会内容拟定之后,竹内好和武田泰淳二人作为“中文研”代表专程造访千叶县市川的郭宅,正式向郭沫若发出讲演邀请。郭沫若欣然接受了邀请之后,东京《朝日新闻》副刊“学艺”专栏上刊出了“中文研”成立以来第一个面向一般市民的学术活动广告。我们从当时的广告上得知,那场学术讲演会场安排在东京“一桥学士会馆”,主讲人为著名“支那文士郭沫若”,讲演内容是〈易について〉(“说‘易’”)。其实,“中文研”将郭沫若讲演会安排在东京的“一桥学士会馆”是颇有一番讲究的。首先“学士会馆”这个名字就相当有来头。

“学士会馆”的名称很容易被理解为有“学士”头衔的人聚会的场所,其实不然。正确的理解是“日本学士会”会馆,而当初的“学士会”指的是创始于1886年、由东京帝国大学牵头组建的日本帝国大学毕业生(亦称帝大OB)同学会组织,故这所建成于1928年的“学士会馆”虽然坐落在东京神田(现东京都神保町地铁站出来只需步行一分钟即可看见的那座显露出往昔时代风格的现代日本国家有形文化遗产),但无论是90年前还是当今的日本,这里一直都是多所帝国大学毕业生们享有优先使用权的既高档又实惠的文化设施。尤其是“旧馆”,那半圆形的巨大拱门和颜色古朴的高档瓷砖贴面无不记录了日本昭和时代的都市风貌。

也许是《朝日新闻》上刊登的市民学术活动广告的作用,当天出现了主办方始料未及的盛况,听众从四面八方赶来,人数超过四百,其中不少是在远近大学留学的中国留学生。由于原定会场座位不够,承办方不得不于慌乱之中紧急将会场更改到另外一处更大的会议厅,讲座开始的时间也因此往后顺延了半个小时。

关于那场以“说‘易’”为题的学术讲演,过去学界披露甚少。笔者在当年“中文研”的几位中坚分子的回忆文章中了解到了一部分当事人(主办方)留下的重要信息。鉴于本文篇幅有限,在此仅对竹内好和松枝茂夫二位提供的史实细节略作介绍。

先看竹内好提供的背景资料。

竹内好首先回顾了他跟郭沫若初识于大学毕业论文写作时期。因为他自己选定的毕业论文题是《郁达夫研究》。为了从郭沫若那里获知更多有关郁达夫的可靠信息,他甚至不顾冒昧专程拜访了郭沫若家。那一趟他果然不虚此行。因为他在郭沫若那里得到了很多启发,除此之外还获知这位郭先生正在埋头从事古文字学以及古代社会的研究并业已取得了学界所认可的成就。

竹内好在回忆文章里言及1935年初的那次郭沫若讲演。尽管并没有明确提到当时究竟是“中文研”的哪一位向郭沫若发出邀请的,但却披露出了两点局外人所不知的情况。第一点,请郭沫若在研究会例会上做讲演“没有给报酬”;第二点,本欲邀请郭沫若讲文学,但郭表示不愿意。而且“说‘易’”这个讲演题目也是郭自己定的。在回忆郭沫若与“中文研”的关系的时候,竹内好还特意提到:“我们这个会得到了郭沫若有形无形的帮助”。

笔者认为,竹内好说郭沫若对“中文研”的“有形无形的帮助”,应该指郭的巨大影响对“中文研”于研究界的立足起到了很大的推动作用,尤其是那次讲演会的成功举办,不但吸引了大批新会员的加入,还迅速扩大了“中文研”的影响。

关于那次郭沫若讲演会,竹内好于1935年1月26日当天的日记里有这样一段文字描述:

一月二十六日(周六),好一场让人感激涕零的盛会!参会者人数初计一百零四名。学士会馆二号会议室,听众爆满,座椅不足。(中略)郭氏讲演一点半开始,三点过结束。郭自己亦显兴奋。(中略)曹氏伴速记员来,说《同仁》想要郭的讲演稿,因岩波书店《思想》已有内定,故回绝。

据以上竹内日记得知,竹内在郭讲演当天替郭回绝了《同仁》编辑索稿,而郭沫若本人当时却并不知情。经过进一步考察,才知郭沫若的日文论文《「易」の構成時代》在《思想》上刊出,得力于“中文研”“桃园三兄弟”的鼎力推荐。

一月二十七日(周日),晨。武田、冈崎来。彼此告慰,且有批评。后同访郭氏。郭大喜,迎之。共商《思想》及《同仁》之事。

日记中言及“共商《思想》及《同仁》之事”,指两件事。一指确认落实《思想》刊登郭讲演稿之事,二指商量谢绝《同仁》稿约后之对策。结果说服郭答应另外给《同仁》一篇稿子才算了事,而后来郭投给《同仁》的稿件,就是业内人士所熟知的那篇《考史余談》。

四、松枝茂夫的回忆引出的插曲

下面来看著名中国文学研究家和翻译家松枝茂夫的回忆。

松枝茂夫在回忆文章中这样写道:

我在大学时(1928~1930)很热衷于中国新文学。当时正是创造社的鼎盛时期,我也自然喜欢读郭沫若和郁达夫的作品。尤其是郭先生的文章,既热情洋溢又率直易懂。

松枝茂夫跟郭沫若的相识早于“中文研”成立,是东京文求堂店主田中庆太郎的介绍。那以后,松枝茂夫不时跟郭沫若在文求堂相遇。对松枝茂夫来说,提起郭沫若,有三件事情让他几十年难以忘怀。

第一件事是“从文求堂主人田中庆太郎那里得到了一块半旧的横匾”。据田中老板说是“极少赠人墨宝”的郭沫若先生题的字,在当时颇为珍贵。松枝视若家珍,一直将它挂在书斋里。

第二件事是郭沫若对他说的那番话让他惊愕并且多年难忘。

有一次在文求堂偶遇,郭沫若对他说:“其实我跟你一样,都是在田中老板那儿讨生活的无产阶级”。这话出自当时主要靠卖文为生的郭沫若之口也许有口无心,但对大学刚毕业涉世不深的松枝茂夫来说,听上去无异于在抱怨“你我其实都属于被文求堂老板剥削的一类”,也就是说松枝当时明显感觉到了郭先生对文求堂老板不满。事后才知郭沫若对他说“你我都怎么怎么样”,指的是他和另一位叫奥平定世的年轻汉学研究者联手编纂的《小说散文篇》也在文求堂出版销售的事情。那本书是当时由日本国内一批专家学者编写的“现代实用支那讲座”系列丛书一套9本中的最后一本,稿酬支付方式同样是采取抽取版税。

以上松枝茂夫的回忆可谓意味深长,因为触及到了过去郭沫若研究中没有触及到的某个侧面,即通过直接或间接资料显示出来的郭沫若对文求堂店主田中庆太郎的不满。由于郭沫若本人对此极力回避,过去几乎没有发现这方面的吐露。松枝的证言虽然属于郭沫若的间接表达,但的的确确属于对田中庆太郎的微词。

说到非第一人称的话语披露,过去有过郭沫若私家弟子金祖同在上世纪三十年代末出版的纪实《郭沫若归国秘记》。除此之外,日本学者伊藤虎丸亦曾言及。

伊藤氏认为,郭沫若跟田中庆太郎的关系可与鲁迅跟内山完造的关系相提并论。不同的是田中是一个学者型出版商和书店老板。他为郭沫若出版考古及古文字学方面的专业书籍,一是为了帮助亡命日本的郭沫若及其家人的生活,还有一个原因就是“针对当时不认可卜辞价值的东京帝大学者们的批判”。

伊藤氏在文中直接提到郭沫若1937年“归国后却有时对田中庆太郎颇有微词,至少据说如此(例如殷尘的《郭沫若归国秘记》、《海涛集》中与东洋文库之间的描述与事实相左)”。伊藤氏并未确认这些“微词”是否存在,而是以默认其存在为前提,提出了“微词”的产生源于郭与田中之间缺乏相互理解的观点。他认为“郭沫若跟田中庆太郎的交友问题,应当以向前看的态度来研究,即打消顾忌,面对史实,并将之作为对今后促进日中两国人民相互理解有用的教训”。

另外,近来也有学者撰文《文求堂遗事钩沉》提到此事,认为事实上田中庆太郎对亡命时期的郭沫若有恩,故郭不应该在回忆录《我是中国人》中将恩人描写成“没有什么血色的面孔作三角形,两耳稍稍向外坦出,看来是经过一种日本式的封建趣味所洗练过的”“其貌不扬”的人,以此批评郭沫若对文求堂店主是在做“刻薄的描述”。

如果说这篇郭沫若写于1947年的《我是中国人》中那段对田中庆太郎的“刻薄的描述”即伊藤虎丸的“微词”,笔者认为皆有言过其实之嫌。而真正算得上“刻薄的描述”或“微词”的究竟有没有呢?答案是有。也就是金祖同在《郭沫若归国秘记》中借郭沫若之口说的那些话。其中被《文求堂遗事钩沉》作者引用,被视为最“刻薄”的一句恐怕当属“一个侵略主义者的信徒”了,然而这句话泄的是金祖同的愤怒,并不能作为依据来证明是郭沫若说的。再如指责田中商人“小家气”“把钱看得很重”,甚至“满肚子怀着鬼胎”等等。事实上也都属于间接性描述。如果直接引之以作为郭沫若对田中“微词”的佐证,未免失之简单粗暴。

既然提到了金祖同的《郭沫若归国秘记》,笔者认为有必要在此澄清一个他跟郭沫若与文求堂店主过从的某个细节。金祖同原籍浙江嘉兴,出身书香门第且本人好金石书画。1935年夏赴日,师事郭沫若从事古文字研究。因为是研习殷墟甲骨文字,自然比较注意观察郭与田中庆太郎的交往。我们不妨把《郭沫若归国秘记》中以郭沫若第一人称之口说出的那些对田中庆太郎的不满之辞视为作者金祖同的个人感情偏激而对之加以过滤处理,但在同一书中金祖同披露的另一件往事的细节,却值得研究者重视。

金祖同提到有一次田中庆太郎不在书店,他跟郭沫若偶然目击到文求堂店里卖《卜辞通纂》竟然没有贴印花税票。所谓出版书籍抽印税,是指每印一本书都要向作者支付约定的版税,而为了制约出版商私下多印少付版税,每本书后面都要贴上盖有作者私章的印花税票才算合法销售,否则就意味着偷税。换言之也就是出版商对著作人合法利益的侵害。

只有了解了这样的背景,我们才真正理解前面郭沫若对“中文研”的松枝茂夫说那句话的真实含义是“其实你跟我一样,都是替田中老板打工的穷光蛋”。明显是在发泄对出版商的不满。

郭沫若对田中庆太郎应该是有感恩之情的。金祖同在《郭沫若归国秘记》中借郭沫若之口说出:“在我刚把《两周金文辞大系》纂成的时候,也就是我在日本生活最窘困的时候,我不能忘记他以三百元买我这一束稿子,使我能在日本立足,识我于稠人之中,那不能不说救堂是个世故很深而具有锐利眼光的人”。田中庆太郎在郭沫若一家人生活窘迫之际以现金买断郭手稿一事,在郭沫若自传里亦有提及,故也可藉此反证金祖同书中所言并非凭空杜撰。从人无完人金无足赤的逻辑意义上讲,于某一方面对某人的感恩与对某人某种行为的不满同时存在也并非不能成立。

松枝茂夫难以忘怀的第三件事,是1935年1月26日郭沫若应“中文研”之邀在东京学士会馆作的那场“说‘易’”的学术讲演。跟本人前面引述的竹内好日记相比,松枝茂夫观察更加人性化,故他笔下的郭沫若则显得更加栩栩如生。

据松枝回忆,当天会场上出现了两次听众哗然现象。一是听众太多中途不得不更换讲演大厅,致使讲演会场一时半晌安静不下来,二是讲演开始后只见郭沫若在台上一不拿稿子二不看笔记,径直往大黑板上刷刷刷大段地书写《左传》和《礼记》中的引文,让台下的观众听众一个个惊愕得目瞪口呆,赞声连连。

讲坛下的大批听众是从新闻广告上获悉后专程前来听郭沫若说“易”的。对他们来说,台上这位郭先生在中国古代历史研究和古文字学研究领域的显赫名声早有所闻,只是一般人不知其造诣究竟有多深罢了。看郭先生在讲台上仅凭记忆广征博引的架势,甚至有不少人还以为这位郭先生一定连十三经都倒背如流了,台下啧啧称奇的喧哗表达的正是发自几百名听众由衷的感佩和惊赞。讲演还未结束,台下有人登台递上一张小纸条,只见郭沫若展开纸条瞄了一眼,做了一个伸出舌头的奇怪表情。估计本来是台下有高人提醒郭引经据典中有失误,但郭沫若这个坦率承认失误的表情不但丝毫无损讲演人的形象,反而一下缩短了人们头脑中天才与普通人的距离。

以上是松枝茂夫的回忆。当年郭沫若的讲演,其实还有一些我们不知道的情况。此事今天在笔者看来,郭在讲演台上广征博引、侃侃而谈,必定是有备而来。这种准备主要体现在两个方面。一是事前将需要引经据典的内容暗记于心,二是必须将将要在讲演中涉及的中国古代经典的“日本阅读法”吃透,因为他知道听众是日本人,是听他用日文讲中国典籍。过去对那场郭沫若讲演存在着两个认知误区。一是理所当然地认为郭沫若引经据典说“易”用的是古汉语,还有一种认为是日语。其实两种都不是,郭沫若当时运用的是一种非常特殊的语言—即“汉籍经典日式阅读法”。即便是日本人,没有经过该方面的训练也不能运用。所以当时郭沫若即便对日语再精通也必须通过查阅该经典的日文译本进行周密的事前准备,否则讲演时不可能与台下的听众互动沟通。日本人对汉籍经典的阅读并非直接阅读古汉语原文,而是采用一种日语音训结合加上“返点”和“送假名”的阅读法。我们仅根据郭沫若当年能够面对数百名听不懂汉语的听众引经据典讲“经”释“易”这一历史事实,可得知郭沫若当年就已经掌握了这种“汉籍经典日式阅读法”。对于这一点,不仅郭沫若本人过去没有言及,研究界亦似无人提及。

通过对史料的核察得到确认的是,那次讲演会举办后不久,根据讲演内容写成的论文以《“易”の構成時代》为题刊载在岩波书店1935年4月发行的著名日文月刊《思想》(第155期)上。

五、郭沫若与日本富山房版《国民百科大辞典》

亡命时期的郭沫若与日本“中文研”之间的第三次“公务性质”的接触也是发生在1934年末1935年初。关于涉及其具体内容的史料,有“中文研”第三次例会议事备忘录可查。

1934年,“中文研”有一位叫小野忍的骨干会员受著名出版社“富山房”委托参加编纂《国民百科大辞典》并主持与中国相关的词条编写。小野借郭沫若应邀出席“中文研”第三次例会之机,当面向郭沫若发出了执笔“周易”这一词条的正式邀请。

笔者根据以上“中文研”例会议事纪录,对日本国会图书馆馆藏富山房版《国民百科大辞典》进行了查核。富山房版《国民百科大辞典》自1934年开始出版,早先计划出版一套12卷本,后来增加续卷1和续卷2,最后又增加一本别册,直至1938年才出齐,总共15本。“周易”这一词条收在1935年7月出版发行的第6卷第409~411页里,词条末尾执笔者名为“郭沫若”。

(图 4)

(图 5)

由于该词条信息量较大,加之其内容与本文并无直接关系,故本文只止于公开图片本身(见图4,图5),内容的论及暂付阙如。值得庆幸的是,笔者在资料收集过程中另有收获。首先笔者确认了富山房出版社与“中文研”的关系,在1934年以前负责中国方面词条的是小野忍。其次是在1934年6月10日出版发行的《国民百科大辞典》第2卷里面看到了“郭沫若”词条。

“郭沫若”这个词条被选入30年代日本权威《国民百科大辞典》,对中国现代文学研究来说不是一件无所谓的小事。鉴于内容上的重要性,特拙译如下。

【郭沫若】(Kuo Mo-jo)(支)现代思想家。文学家。史学家。五卅事件以来民族革命运动核心人物。名,开贞。字,沫若。四川乐山县人。九州帝国大学毕业,医学士。中华学艺社会员。民国12年,上海泰东书局编辑,从事著述业。民国14年,经营学艺社,任学艺大学文科主任。民国15年,广东大学文科学长。同年7月任蒋介石北伐军总司令部政治部宣传科长、武汉国民政府政治部秘书长。民国16年,投身武汉派,一时任总政治部主任。后与共产党派一起向汕头方向出逃,经香港抵上海,在共同租界从事著述。蒋介石颁发通缉令后亡命日本。著作有《中国古代社会研究》(有日译本)、《甲骨文字研究》、《殷周青铜器铭文研究》(1982~)。

仅从内容上看,几乎全是郭沫若大学毕业后的人生履历。《女神》《星空》等文学创作方面的成就以及主持创造社开展文学活动等只字未提,“现代思想家”“文学家”的定位故显空泛。另“民国XX年”之说法属于中国人的书写习惯,笔者由此推测该词条只是编辑小野忍从中国报刊等上收集来的零散资料,故未落执笔人姓名。

相比之下,1935年12月25日出版发行的《国民百科大辞典》第8卷第51~52页里出现的新词条“创造社”则显得很有分量。执笔人增田涉除了对创造社结社到出版部被封和社团活动事实上的终止作了简明扼要的记述之外,用了“在中国现代文学史上留下颇大足迹。其积极浪漫主义精神在文学运动史上具有划时代的意义”区区两三行字,凸显了创造社在中国现代文学发展史上的定位。

正如笔者在另一篇论文中指出过一样,亡命中的郭沫若从1928年8月初被东京警视厅拘捕然后释放直至1937年7月在民国南京政府安排协助下秘密逃离日本,一直被定性为“支那共产党人思想嫌疑犯”受到警视厅和千叶县地方警察双重监视。随着2001年10月日本《情报公开法》的实施,不少国家外事机密档案和警方绝密档案逐渐公诸于世。经查阅有关史料得知,处于被监视状态下的郭沫若一举一动几乎都记录在案。无论是在须和田的家里待客还是出远门赴京都帝国大学等地从事殷墟甲骨文考察,甚至连1936年11月24日应邀出席“中文研”举办的“郁达夫欢迎会和参加“中文研”的系列学术活动等等,都有警方的监视记录可查。郭沫若置身于这样一种毫无自由可言的生存状态之中,作为被密切监视的“共产党支那人思想嫌疑犯”,还能从容不迫地从事研究,而且其学术成果还被当作权威诠释收入百科大辞典,这些历史事实,现在看来难免让人匪夷所思。

六、《中国文学(月报)》的背景信息及刊载内容归类

根据《中国文学(月报)》第一期所载信息得知,该刊创刊号责任编辑发行人以及印刷责任人三个角色都是竹内好一个人。刊物版权页上注明发行单位是“东京市芝区白金今里町八十九号中国文学研究会”。印刷厂是位于东京市神田区神保町一丁目三十四番地的“株式会社(股份有限公司)开明堂”。所谓“开明堂”,就是一家专业印刷厂。郭沫若于亡命十年之中晴耕雨读刻苦钻研,通过文求堂出版的《甲骨文字研究》《卜辞通纂》《殷契粹编》《殷周青铜器铭文研究》《金文丛考》《两周金文辞大系图录考释》《石鼓文研究》等有关甲骨文研究和青铜器铭文研究的系列专著几乎都是由这家“开明堂”承印的。“株式会社开明堂”设在东京,附属印刷厂却在距离东京250多公里之遥的一个叫“浜松”的地方。上世纪30年代在印刷业非常发达的大都会东京,“开明堂”素以汉字齐全于业界享有甚佳的口碑,尤其是东京其它许多印刷厂不能承印的业务,“开明堂”不但能印,印刷质量且有保证。当年承印郭沫若的著作,是承接出版的文求堂拉的业务,“中文研”的《中国文学(月报)》的印刷,同样也是文求堂老板田中庆太郎的介绍。

最后,让我们换一个视角,来看看《中国文学(月报)》上究竟刊载了中国文学家的哪些作品。

如果仅凭“中文研”先后跟郭沫若和郁达夫,甚至算不上领袖人物的陶晶孙等人都有相当程度的往来和交流就断定他们跟创造社同人们相处得比较特别的话,未免与史实不符。“中文研”这个中国现代文学研究团体的主张以及好恶取舍首先体现在他们的机关刊物上。既然将整个中国现代文学纳入研究视野,那么他们所关注的又是哪些中国现代文学作家呢?

首先,笔者认为发表在《中国文学(月报)》上的那些中国文学家的作品可分为两大类。一类是用汉语撰写的文章,例如杜宣的《对研究中国文学者的一点贡献》(创刊号)和周作人的《与谢野先生纪念》(第2期),也有中国文学家(或翻译家)直接用日文创作的作品,例如钱稻孙的《北平に於ける日本文化研究の現状》(《北平日本文化研究之现状》第8期),另一类是“中文研”会员们的翻译作品。关于这两类作品,如果仅从数量上看,明显后者居多。尤其是文学研究系的作家论、作品论以及单一文学作品的日译可谓压倒多数。

从刊载作品的数量上看,“中文研”对创造社文学的关注特点是有所侧重,这一点显而易见。其关注的重点作家不是郭沫若而是郁达夫。冈崎俊夫的随笔《楽焼の郁達夫》(《素陶器上的郁達夫》,第4期)和他翻译的达夫作品《我的梦,我的青春》(第49期)、《烟影》(第96期),竹内好的随笔《郁達夫覚書》(《郁达夫备忘录》,第22期)、竹内好译《所谓自传者》(郁达夫作,第7期),大高巌译《怀乡病者》(郁达夫作,第32期),近藤春雄的评论《郁達夫と徒然草》(《郁达夫与徒然草》,第36期),猪俣庄八译《五四运动的历史意义》(郁达夫作,第54期)等等,有关郁达夫的作家论13篇,郁达夫作品的翻译共5篇。

跟郁达夫相比,“中文研”对郭沫若作品的关注度显得相当低。截止1937年7月郭沫若秘密逃离日本,《中国文学(月报)》上只刊登过一篇土屋治翻译的郭沫若的文章《達夫の来訪》(《达夫来访》,第27期)。郭沫若已归国参加抗战后的1938年,古谷纲武还写过一篇回忆郭沫若和郁达夫的文章《郭沫若と郁達夫の印象》(《郭沫若与郁达夫印象》,第44期)。另外,太平洋战争爆发以后,吉村永吉还发表了附有解说文字的日译短篇小说《鶏》(郭沫若原作,第59期),日本战败后《中国文学》复刊,史学家实藤惠秀还翻译过郭沫若的《マルクス、孔子に会ふ》(《马克思进文庙》第95期)。