冠心病病人血清vWF、GDF-15、PCSK-9、APN的变化特点及与冠状动脉病变程度的关系

冠心病(coronary heart disease,CHD)的发生能够加剧心肌细胞的缺血和坏死,增加病人的病死率。对于不同血管病变程度的CHD病人的准确诊断和病情评估具有重要的临床意义,能够指导临床上介入或者早期抗凝等治疗,进而改善预后[1-2]。常规超声心动图检查虽然能够评估心脏的结构性改变,但对于冠状动脉病变程度评估价值不高。螺旋CT冠状动脉造影检查的费用较高,难以在基层医疗机构广泛开展。血清学指标的评估能够在心血管疾病的诊断或者临床预后中发挥重要的作用。血管性血友病因子(von Willebrand factor,vWF)、前蛋白酶枯草溶菌素9(protease subtilisin 9,PCSK-9)、生长分化因子-15(growth differentiation factor -15,GDF-15)等能够加剧氧化应激性损伤,促进病人体内炎症因子的富集和浸润,促进冠状动脉内皮细胞的病变,导致粥样硬化和动脉狭窄的发生[3-5]。脂联素(adiponectin ,APN)的表达能够通过保护体内的氧化应激障碍,降低局部趋化因子的富集,保护血管内皮细胞,减轻病情程度[6]。为了进一步揭示冠心病病人血清vWF、GDF-15、PCSK-9、APN的变化及其与冠状动脉病变程度的关系,从而为临床上冠心病病人的血管病变程度评估提供参考。本研究选取我院经冠状动脉造影确诊的冠心病病人128例,探讨相关血清学指标与病人冠状动脉病变的关系,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选取2016年2月—2016年12月我院经冠脉造影或血管内超声确诊的冠心病病人128例(CHD组),另选择60例非冠心病志愿者作为对照组。CHD组:男70例,女58例;年龄52~79(64.5±12.3)岁;体质指数(BMI)为(22.2±2.3)kg/m2;单支病变39例,双支病变52例,三支病变37例;稳定型心绞痛39例,不稳定型心绞痛60例,急性心肌梗死29例。对照组,男37例,女23例;年龄48~79(63.2±10.9)岁;BMI(22.4±2.0)kg/m2。两组病人的年龄、性别、BMI等一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 纳入与排除标准

1.2.1 纳入标准 ①冠心病病人的诊断标准参考中华医学会制定的标准;②冠心病病人经冠状动脉造影检查证实,至少有1支血管的狭窄程度超过50%;③年龄19~79岁;④对照组来源于我院门诊体检未发现冠心病的志愿者;⑤本研究获得医学伦理委员会的批准。

1.2.2 排除标准 ①恶性肿瘤;②伴有感染性疾病;③认知功能障碍病人;④长期使用糖皮质激素类药物。

1.3 观察指标 ①采用化学发光法检测总胆固醇(TC)、三酰甘油(TG)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、空腹血糖(FPG),检测仪器为MAGLUMI化学发光免疫分析仪及其配套试剂。②采用双抗体夹心酶联免疫吸附法检测vWF、GDF-15、PCSK-9、APN,检测仪器为美国Bio-Bad全自动酶标仪,试剂盒购自南京建成生物工程研究所,严格按照试剂盒说明书操作。③冠状动脉评分采用Gensini法进行评分,根据狭窄程度评分:狭窄程度<25%计1分,25%~49%计2分,50%~74%计4分,75%~89%计8分,90%~99%计16分,100%计32分;根据病变部位评分:左主干5分,左前降支或回旋支2.5分,左前降支中段1.5分,左前降支远段1.0分,左回旋支中、远段1.0分,右冠状动脉1.0分,小分支0.5分。两类积分求和,即为总分。总分≤24分为轻度狭窄,25~49分为中度狭窄,≥50分为重度狭窄。

2 结 果

2.1 两组临床资料比较 CHD组和对照组的年龄、性别、BMI、饮酒、吸烟情况比较,差异无统计学意义(P>0.05);CHD组的TC、TG、LDL-C、收缩压(SBP)、舒张压(DBP)、FPG均高于对照组(P<0.05),高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)低于对照组(P<0.05)。详见表1。

表1 两组临床资料比较(±s)

注:1 mmHg=0.133 kPa

2.2 两组血清vWF、GDF-15、PCSK-9、APN水平比较 CHD组血清vWF、GDF-15、PCSK-9水平均高于对照组(P<0.05),APN水平低于对照组(P<0.05)。详见表2。

表2 两组血清vWF、GDF-15、PCSK-9、APN水平比较(±s)

2.3 不同冠状动脉病变支数CHD病人血清vWF、GDF-15、PCSK-9、APN水平比较 单支病变、双支病变、三支病变的CHD病人血清vWF、GDF-15、PCSK-9水平呈逐渐升高的趋势(P<0.05),APN水平呈逐渐降低的趋势(P<0.05)。详见表3。

表3 不同冠状动脉病变支数CHD病人血清vWF、GDF-15、PCSK-9、APN水平比较(±s)

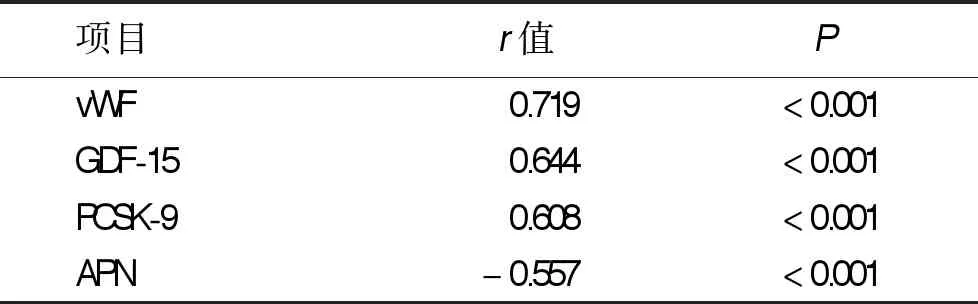

2.4 CHD病人血清vWF、GDF-15、PCSK-9水平与Gensini评分相关性分析 CHD病人血清vWF、GDF-15、PCSK-9水平与Gensini评分呈正相关(P<0.05),APN与Gensini评分呈负相关(P<0.05)。详见表4。

表4 CHD病人血清vWF、GDF-15、PCSK-9水平与Gensini评分相关性分析结果

3 讨 论

高血压、动脉血管内皮细胞的损伤、粥样硬化等,均可以促进冠心病的发生。临床上冠心病能够导致病人致残率的上升,增加远期恶性心血管结局事件的发生风险[7]。冠心病的早期诊断具有重要的意义,其能够降低5%左右的急性心肌梗死的发生,并能够在指导用药、筛查高危预后人群等方面发挥作用[8-9]。现阶段临床上主要通过动脉造影或者联合多层螺旋CT检查评估冠状动脉的病变程度,但相关检查多数属于有创检查,且检查费用偏高,在临床上的应用具有一定的局限性[10]。

vWF能够通过诱导血小板的活性,促进血小板性血栓的形成,加剧微血栓的形成及局部心肌组织的缺血和损伤,vWF的上升还能够通过诱导血小板在冠状动脉内皮下的富集和黏附,促进血栓的形成,增加冠状动脉狭窄的风险[4];GDF-15作为生长因子家族成员,其对于炎症反应、氧化应激障碍、自身免疫性损伤等均具有一定促进作用,GDF-15能够诱导单核细胞或者嗜酸性粒细胞在冠状动脉内皮细胞处的富集,增加其对于血管内皮下组织的损伤,促进循环血中免疫复合物的沉积[11-12];PCSK-9能够靶向性沉默低密度脂蛋白受体,提高局部环境中低密度脂蛋白的浓度,从而影响泡沫细胞在冠状动脉内皮下的沉积,导致动脉管壁的脆性增加;APN作为脂质代谢的保护性指标,能够在抑制炎症反应、减轻氧化应激障碍、抑制自身免疫性复合物的沉积等方面发挥作用,抑制病情进展,促进血管内皮细胞的修复[13-14]。

一般性临床指标的分析可见,冠心病病人中多数存在明显的血脂代谢紊乱,其收缩压或者舒张压的上升较为明显,同时空腹血糖的上升也较为明显。在探讨血清指标的变化过程中发现,vWF、GDF-15、PCSK-9水平的表达明显上升,而APN的下降同样较为明显,提示不同的血清学炎症因子或者氧化应激相关指标均会影响冠心病的发生、发展过程:①vWF的上升主要

与血栓形成、血小板活化导致的凝血功能异常有关;②GDF-15、PCSK-9的上升则主要通过影响低密度脂蛋白的代谢、增加泡沫细胞对于内皮的侵蚀等过程参与CHD病情进展过程;③APN的下降提示了自身氧化自由基损伤的增加,谷胱甘肽芳基转移酶的活性下降,冠状动脉血管内皮细胞膜完整性的破坏。毛华陵等[15]研究了不同严重程度的CHD病人的血清学资料,发现vWF的阳性表达率或者血清定量表达值均明显上升,高于非心血管病病人,同时病人冠状动脉血管狭窄程度越高,血清中vWF的上升越明显。在探讨vWF、GDF-15、PCSK-9等指标与冠状动脉血管病变数量关系的过程中发现,血管病变的数量越多,血清中vWF、GDF-15、PCSK-9的表达上升越明显,而APN的下降也越明显,提示不同指标在冠状动脉病变过程中具有直接性的作用,主要由于不同的因素均能够影响血管内皮细胞的迁移、分化、凋亡,并影响冠状动脉粥样硬化斑块的形成和病理性免疫复合物在内皮下的沉积过程。但部分研究者并不认为vWF、GDF-15、PCSK-9等指标与血管病变数量的绝对值具有线性关系,认为相关指标只与病人的血管狭窄程度相关,结论的差别可能与指标检测敏感性的差别、相关指标的影响因素混杂偏移有关。Gensini评分是评估冠心病病人血管病变程度的重要指标,本研究中vWF、GDF-15、PCSK-9水平与Gensini评分呈正相关,而APN水平与Gensini评分呈负相关,进一步揭示了vWF、GDF-15、PCSK-9等指标与血管病变的关系。

本研究探讨了vWF、GDF-15、PCSK-9、APN等与Gensini评分的关系,发现冠心病病人血清vWF、GDF-15、PCSK-9水平明显上升,而APN水平明显下降,且相关指标与CHD病人的动脉病变程度密切相关。