岁时节令下的蚕事习俗

伍晴晴

中国是世界丝绸的发源地。植桑养蚕、缫丝织绸是中国劳动人民在长期的生产生活实践中发明的一项重要技艺,为人类物质文明作出了光辉贡献。早期中国的蚕桑生产主要集中在黄河流域。魏晋南北朝时期,北方战乱频繁,中国蚕桑生产的重心逐渐从北方黄河流域的中原地区转移到了南方长江流域的太湖地区。

在古代,人们相信“万物皆有灵”。蚕农们把蚕事丰收的希望多寄托于神灵保佑,于是产生了以蚕神信仰为主要内容的蚕事习俗。在蚕乡,人们根据岁时节令安排蚕桑生产,并形成了“呼蚕花”“轧蚕花”“请蚕猫”“演蚕花戏”等众多祈求蚕茧丰收的民俗活动。

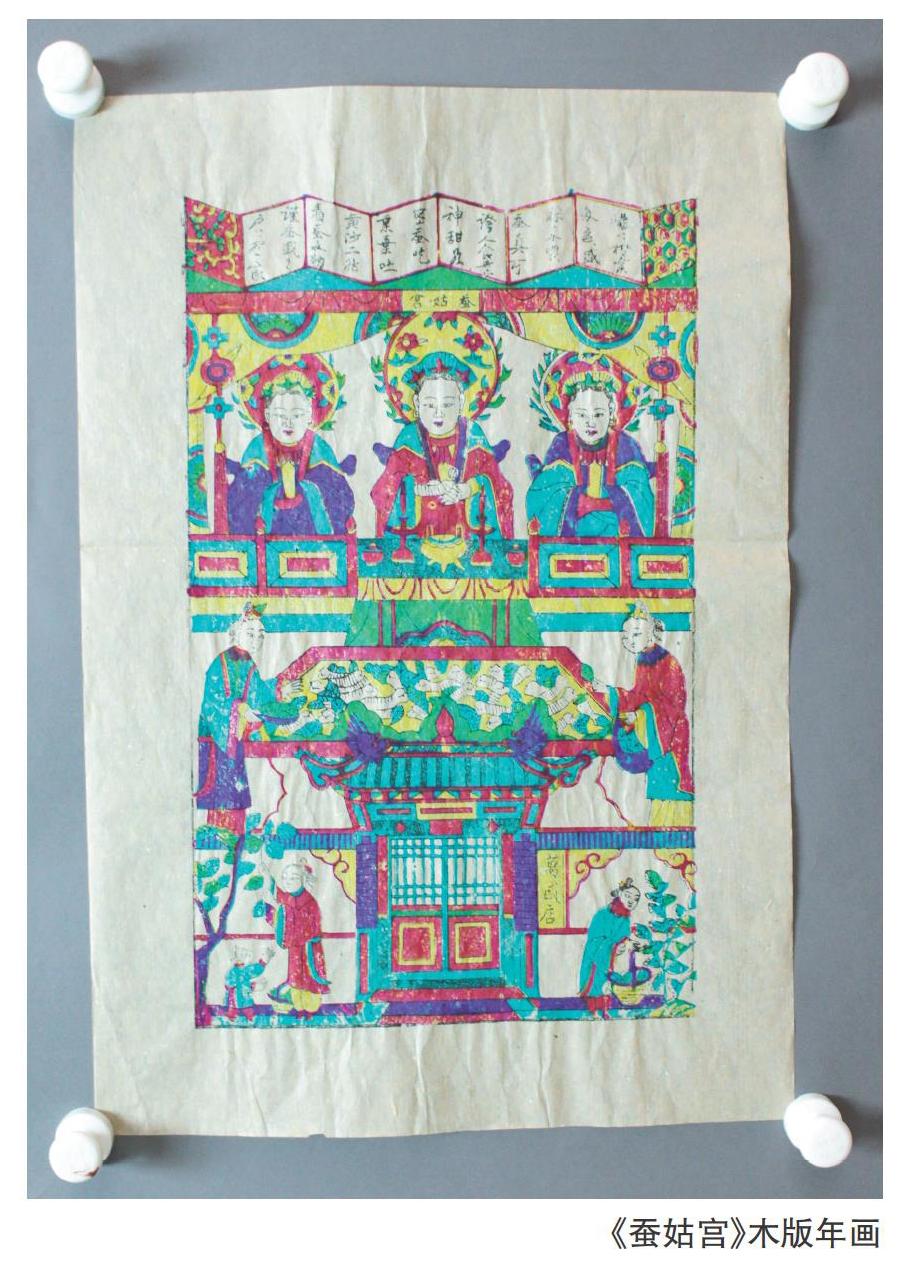

一、蚕神信仰

由于蚕桑生产充满了未知性和不可控性,远古时期蚕农们通过祈求神灵的保护以期蚕事丰收,于是便产生了以神灵信仰为主要内容的风俗。在过去的蚕乡,大大小小的蚕神庙随处可见。各地所祭拜的蚕神主要有嫘祖、马头娘、青衣神、蚕花五圣等。

(一)嫘祖

相传黄帝元妃嫘祖发明了养蚕,史称嫘祖始蚕。由于嫘祖教民养蚕,为民造福,后人都尊奉她为“先蚕”“蚕神”“嫘祖娘娘”。我国河南、四川、湖北等省的10多个县市都有嫘祖故里之说。

(二)马头娘

马头娘是中国民间流传最广的蚕神。相传是马首人身的少女,故名马头娘。民间奉她为蚕丝业始祖,又称马明王、马鸣王菩萨、蚕花娘娘等。

(三)青衣神

青衣神即蚕丛氏,是蜀地民间信仰中的蚕神。相传蚕丛是古蜀国第一个蜀王,“衣青衣,劝农桑”,教民蚕桑,后人尊之为青衣神。

(四)蚕花五圣

蚕花五圣又称“蚕皇”“五花蚕神”。蚕花五圣无具体祭日,每届养蚕之期,各家有赴庙中焚香祷祝者,谓之拜蚕花五圣。其用意在请神護佑蚕花旺盛。

二、蚕事习俗

在蚕乡,田蚕之丰是蚕农生活中的头等大事,桑蚕文化早已渗透进了蚕农的岁时习俗之中。在桑蚕业产生发展的过程中,人们根据不同岁时节令,形成了众多敬蚕重桑、爱蚕护桑的美好习俗。

(一)春节“呼蚕花”

岁末年初,蚕乡流行除夕夜“呼蚕花”。正月初一“困蚕花”,正月初二“接蚕花”,正月初八“蚕过年”,正月十五“照蚕田”等蚕俗活动,祈求丰收。

1. 除夕夜“呼蚕花”和“点蚕花灯”

江南蚕乡,吃过年夜饭,蚕农家的孩童们手提各式蚕茧灯笼,在房前屋后、田间地头边走边唱《呼蚕花》歌;除夕夜间,家家户户还要在自己家神龛里点一支红烛或一盏油灯,一直点到大年初一清晨,当地俗称“点蚕花灯”,以祈来年蚕花丰收。

2. 正月初一“困蚕花”和“关蚕花”

正月大年初一上午,蚕妇要睡懒觉,俗称“困蚕花”;农户在大年初一不开正门,进出只走边门,称为“关蚕花”。

3. 正月初二“接蚕花”

浙江省海盐县一带,每年农历大年初二家家举行“接蚕花”的仪式。蚕农用彩纸做成小花,中间缀以元宝,供奉灶间,腊月二十三送灶时与灶神像同时焚烧。

4. 正月初八“蚕过年”

民间习俗中,春节期间的农历正月初一至初八,分别是鸡、犬、猪、羊、牛、马、人、蚕过年。正月初八,蚕农到蚕神庙,烧香点蜡,祭奠蚕神,并举行“耍蚕龙”等民俗活动,祈求来年风调雨顺、蚕事顺遂。四川省盐亭县“耍蚕龙”是一种祭祀嫘祖的独特表现形式。2009年,“耍蚕龙”被列入四川省级非物质文化遗产名录。

5. 元宵节“照蚕田”

照田蚕是流行于江南一带的传统祈年习俗,旨在祈求来年田之稻谷和蚕之茧丝丰收。农历正月十五,各村落间束薪捆竹,上挂彩帛,到夜间,在金鼓齐鸣中,念唱祈求蚕神保佑蚕桑丰收的赞词,然后放流星、爆仗,聚而焚之,俗为烧田蚕。

(二)清明轧蚕花

清明时节,桑柔花暖蚕事始,各地蚕乡举行“蚕花庙会”“扫蚕花地”“轧蚕花”“蚕花水会”“演蚕花戏”等众多祈盼蚕神保佑和桑蚕丰收的活动。

1. 德清“扫蚕花地”

“扫蚕花地”是一种以歌舞表演为主的传统民俗,广泛流传于浙江省德清县东部水乡地区。“扫蚕花地”的表演形式多样,以单人小歌舞为主,它由女性表演,另有人敲小锣小鼓伴奏。唱词内容多为祝愿蚕茧丰收和叙述养蚕劳动生产全过程。舞蹈表演扫地、糊窗、采叶、喂蚕等一系列与养蚕生产有关的动作。通过艺人在庙会上或蚕房里表演“扫蚕花地”来达到祈求蚕桑生产丰收的目的。2008年,“蚕桑习俗(扫蚕花地)”被列入国家级非物质文化遗产代表性项目名录。

2. 含山“轧蚕花”

浙江湖州市南浔区含山村的轧蚕花庙会久负盛名。“轧”是“挤”的意思。每年清明,蚕农争相上含山,不论男女老幼,都得头戴“蚕花”。含山轧蚕花庙会大约起源于宋代,历明清而益盛。传统的含山“轧蚕花”活动,主要有背蚕种包、上山踏青、戴蚕花、祭祀蚕神、水上竞技类表演等。2008年,“蚕桑习俗(含山轧蚕花)”被列入国家级非物质文化遗产代表性项目名录。

3. 双庙渚“蚕花水会”

祭祀蚕神的庙会多在陆地举行,而浙江省桐乡市双庙渚一带所举行的蚕花庙会却是在水上,人称“蚕花水会”。桐乡自古以来就是桑蚕之乡,蚕农有信仰蚕神马鸣王的习俗。清河村附近的双庙渚、芝村、南松三地分别建起双庆寺、龙蚕庙、富墩庙三座庙宇,并各自在庙中设殿供奉马鸣王菩萨一尊,人称“姐妹仨”。旧时清明时节,附近的蚕农用农船将马鸣王姐妹仨迎至双庙渚附近的河港进行祭拜,祈求蚕神保佑养蚕丰收。2009年,“双庙渚蚕花水会”被列入浙江省级非物质文化遗产代表性项目名录。

4. 海宁“蚕花戏”

浙江海宁市盛产蚕丝,清明节前后,蚕农会邀请皮影戏班表演。因经常演“蚕花戏”,海宁皮影戏又被称作“蚕花戏”。“蚕花戏”主要演出《马鸣王菩萨》,皮影戏纸幕上出现一个女子骑在马上奔驰,艺人则伴唱《马鸣王菩萨》,这首民歌包含古老的桑蚕神话和传说。演毕,蚕农向艺人讨取做纸幕的绵纸称“蚕花纸”,用以糊蚕匾,谓可致丰收。2006年,皮影戏(海宁皮影戏)被列入国家级非物质文化遗产代表性项目名录。