汉语框式介词“在+NP+L”中方位词的隐现研究

河南大学 杨朝军

1. 引文

介词和关系代词、连词以及助词等一样,是连接句法成分的关系项(relator)。不同的语言有不同的介词使用方式。Comrie(1981)将介词分为前置词(preposition)、后置词(postposition)和附置词(adposition)三类。例如,英语是典型的前置词语言,其介词体现形式为P+NP;而日语是典型的后置词语言,其介词体现形式为NP+P。Greenberg(1995)在分析闪语和伊朗语的时候注意到一种新的介词使用现象,即前置词和后置词同时出现在句法关系中,最初他称之为“框缀”(circumfix),鉴于其与介词功能的相似性,后改称“框式介词”(circumposition)。现代汉语中这种现象也比较普遍,如例(1)所示,“在床上”是一个介词短语,表示主语“他”躺的处所,其中“在”为前置介词,表示静态空间的延续;“床”是介词宾语,表示谓语“躺”的空间位置;“上”则是一个后置介词,它进一步明确了谓语“躺”的具体位置,是在床上,而非床下或床的其他方位。这也证明了Hopper & Traugott (1993: 107)的说法:当介词以框式介词的方式出现时,越靠前的介词意义越抽象,句法辖域越大;越靠后的介词意义越具体,句法辖域也就越小。

(1) 他躺在床上。

刘丹青(2002a)认为汉语中的框式介词是前置词加后置词、介词支配的成分夹在其中的一种介词类型,他根据介词作用的不同,将汉语中的介词分为三个等级。一级介词是一种特别的后置词,它和介词题元没有明确的语义联系,只起纯粹的联系项作用,可称之为“联系项介词”,比如例(2)中的“来”和其前面的题元“汽车”没有任何语义关系。二级介词大都是前置词,它们和介词题元有着最常规的语义联系,因此可以称之为“基本关系介词”,如例(3)中的“在”,它和其后的介词题元“广州”组成一个介词短语,表示一种静态的方所。三级介词大多属于后置词,它们与介词题元保持更加密切的联系,因此可以称之为“具体关系介词”,例(4)中的“前”就对其题元“三点钟”在时间上做了进一步的限定。

(2) 公司用汽车来奖励他。

(3) 吃在广州。

(4) 我三点钟前到。

汉语中表示空间位置和空间关系的框式介词“在+NP+L”是由二级介词“在”、题元NP和三级介词“上、里、外、中、前、后、旁、边”等组成的。从句法上讲,“在”被称为前置词或前置介词,在词组中表示基本的处所所在;其中的NP被称为处所名词(齐沪扬 1998)、方所名词(崔希亮 2008)、方所题元(刘丹青 2002a)等(1)赵元任等称之为place nouns(Chao 1968: 519-533)。,表示大体的空间位置;后置介词L一般被称为方位词(localizers, location words, position words)(齐沪扬 1998;崔希亮 2008;刘丹青 2002a; Chao 1968; Chappell & Peyraube 2008; Ross & Ma 2006; Loar 2011)、方位标志词(position indicators)(Yip & Rimmington 2016)、名词附缀(NP enclitics)(Sun 2008)等。本文沿用方位词(localizer)的说法。方位词是区分不同具体方位的一个机制(Ameka 1995: 151),它在词组中的作用是对题元所表示的空间位置做出更为精准的定位。

2. 文献回顾及研究问题

汉语中的框式介词最早见于先秦,汉魏六朝后逐渐增多。(Sun 1996)如《前出师表》中的“三顾臣于草庐之中”;因为受到英语介词系统的影响,现代汉语关于后置词的研究一直处于被忽略的状态(2)第一个直面这种语法现象的是高名凯(1948: 191),他把前置词称之为“被引导词”,把后置词称之为“规定词”。。当前关于框式介词的研究大体分为三种情况:第一种是关于汉语中是否存在框式介词的问题,例如Ernst(1988)认为汉语是介词后置语言,Li & Thompson(1974)认为汉语是介词前置语言,而Ross(1984)认为汉语是前置介词和后置介词并存的语言,Ayu(2017)则明确表示汉语中存在前置介词与后置介词并用的框式介词现象。第二种是关于框式介词的结构问题,例如王磊、辛明(2014)从框式介词的前置词和后置词的辖域出发,认为辖域越大的介词越靠前,辖域越小的介词越靠后。Pan(1993)用树形图的形式说明框式介词中的名词短语和后置词是框式介词短语中的直接成分。第三种研究集中在前置词和后置词的隐现问题等方面,但此类研究的结论大多语焉不详。例如,刘丹青(2002a: 242-243)在谈到汉语框式介词的时候说,“这些介词短语中的方位词是强制的,这些方位词是不能省略的。”吕叔湘(1984: 291)也认为,“汉语里一般用‘介+名+方’来说,有时候可以不用‘介’,但是不能没有‘方’”。Lv (2009: 14)也认为,“汉语里有时候必须用‘介+名+方’来说”。王世群(2014)的研究较为详细,但他认为框式介词前、后项的隐现受句法、语义、语用、文体和韵律的影响,有时候是强制性的。王磊(2014: 170)的说法最具代表性,他认为,隐现时而具有强制性,时而具有选择性,受句法位置、宾语的复杂程度、修饰语成分、赋元特征和语用因素等制约。上述研究既没有表述清楚在什么时候框式介词的前置词或后置词是必具的,也没有明确其必具性的原因。此外,有的研究中所列举的例子是经不起推敲的。Zhang(2017: 365)认为,当处所为实体时,必须加后置介词,例如必须说“学生们在操场上”,而不能说“学生们在操场”,这和本族语使用者的感觉相去甚远。Chao (1968: 394)认为,If the locative phrase follows the verb, these nouns must take the locative particle(如果方位短语在动词之后,这些词须带有方位词)。他认为,我们可以说“在教堂里跪着”,也可以说“在教堂跪着”,但不能说“跪在教堂”,而实际上“跪在教堂”的结构在一定语境里也是可以的,类似例(3)中的“吃在广州”。

鉴于此,本文主要以CCL(3)CCL: Center for Chinese Linguistics.语料库中的具体语料为支撑,以认知语言学关于空间关系的理论为依据,重点关注汉语框式介词“在+NP+L”中后置方位词的隐现问题。文章主要结构安排如下:第一部分为引文,第二部分通过文献分析提出研究问题,第三部分介绍空间认知的一些相关概念和理论,第四部分为具体的分析,第五部分为简要讨论,第六部分为全文总结。

3. 空间系统与认知

3.1 空间系统与意向图式

认知语言学的一个基本出发点是,语言是象征的,语法结构虽然表现为一个音义结合体,但其本质上是一个象征单位(Goldberg 1995; Langacker 1987, 1991),是人们对自己所经验的事体的一种概念化方式。(Taylor 2002) 空间结构同样可以被概念化为语言中相关的词汇或句法成分,从而形成一个相对封闭的空间系统网络,因此,每一个空间场景都会被赋予一个固定的语言结构形式。(Talmy 2000) 齐沪扬(1998)认为,空间关系主要分方向、形状和位置三个子系统,方向和运动事件有关,位置和人们空间认知中的坐标系有关,而形状则根据事物的不同体现为点、线、面、体等特征。请看下面的例子。

(5) 他从西雅图经旧金山飞到北京。

(6) 洛杉矶在旧金山南部。

(7) 草地上有一棵大树。

(8) 河堤上种了一排杨树。

(9) 黑板上写满了字。

(10) 箱子里塞满了衣服。

例(5)中的介词“从、经、到”标明了行动者(actant)位移的详细方向和路径;例(6)中的“洛杉矶”和“旧金山”都是地图上的方位,方所词“南部”标明了它们之间的相互位置;例(7)中的“一棵大树”在“草地上”是一个未被明示的地点;例(8)中的“一排杨树”在“河堤上”排列为一条直线;例(9)中的“字”布满了整个黑板表面;例(10)中被称作“箱子”的物体中装满了衣服。例(5)属于方向,例(6)属于位置,例(7)、(8)、(9)、(10)属于形状,分别对应点、线、面、体等概念。

人们对世界的经验可以是直接的,也可以是间接的,但均可以通过自己对事物规律的识解形成一定的认知范式。这种认知范式被称为“意象图式”(Lakoff 1987; Lakoff & Turner 1989; Johnson 1987; Clausner & Croft 1999)。所谓意象图式并非真正的图像,而是基于隐喻的方式对一种特殊经历的概念化(Croft & Cruse 2004: 44)。常见的涉及空间关系的意象图式有容器图式(container schema)、方向图式(orientational schema)、中心-边缘图式(central-periphery schema)、源点-路径-目标图式(source-path-goal)等。其中的源点-路径-目标图式和运动事件有关,因为完形的运动事件要有位移现象,包括事件的出发点、位移过程和位移的目的地(如例<5>);容器图式主要揭示“内”“外”“里”“中”等形状关系,例(10)中的“箱子”就是这样一个容器;方向图式主要揭示空间的位置关系,例如前后、左右、上下、东、南、西、北等空间位置关系(如例<6>)。

Levinson(1996, 2003)认为表达空间关系的认知框架有三种,它们是内部参照框架(intrinsic frame of reference)、绝对参照框架(absolute frame of reference)和相对参照框架(relative frame of reference)。内部参照框架是以物体为中心的参照体系,以物体的边、面等内部特征为主要参照对象(Levinson 1996: 140, 2003: 41),例如,院子本身有正面和背面,我们就可以说“车停在院子前面”(例<11>);绝对参照框架指的是以地球引力场或正常的方位视野所提供的固定的方向为主要参照对象(Levinson 1996: 145, 2003: 47)。从地理位置上来说,任何事物都处于一定的方位,该方位是唯一确定的,所以“洛杉矶在旧金山的南部”(例<6>)的表述是出于绝对参照框架图式的考虑。相对参照框架和人的主观性(subjectivity)有关,(Langacker 1987)它取决于人们与参照对象的相互位置的认识,例如,我们可以说“车停在树后面”(例<12>),树本身没有前后之分,是人们的视角(viewpoint)决定了树的前后定位。可见,容器图式主要和内在参照框架有关,中心-边缘图式与绝对参照框架有关,一部分方向图式与绝对参照框架有关(东、西、南、北),一部分方向图式与相对参照框架有关。例如:

(11)车停在院子前面。

(12)车停在树后面。

除了方向、形状和位置之外,另外一个和空间认知关系密切的因素是视角距离(perspective distance)。Talmy(2000: 68)认为,人类所有对方位的认知都是主观的,是人们将心智眼光(mental eyes)投射向参照对象之后的结果。他将视角距离分为远距、中距和近距三种。当认知者从远距的角度观察认知对象时,随着认知者的视野扩大,认知对象的形状就会变小,认知对象的结构则变得模糊且缺乏细节,这时候的认知对象更像是地图上的一个点或地理位置;当认知者从近距的角度观察认知对象时,随着认知者视野的缩小,认知对象的形状就会变大,其结构就会变得清晰而富有细节,这时候的认知对象则像是人们面前的一个实体。当认知者从中距的角度观察认知对象时,认知对象则根据认知者主观意向的不同,有时被视为一个地理位置,有时被视为一个实体,或者兼而有之。Radden & Dirven (2007: 175)同样认为,在大的视觉框架(maximal viewing frame)下,人们采取一种外部视野(external view)的方法,倾向于观察事物的全貌;而在有限视觉框架(restricted viewing frame)下,人们往往采取内部视野(internal view)的方法,倾向于观察事物的局部。

3.2 汉语位置句

齐沪扬(1998: 60)把汉语中表示空间关系的句式分为位移句和位置句,前者表示动态关系;后者表示静态关系。在汉语的空间位置系统中,“在”字结构是反映静态位置的一种句式,因此属于位置句。在齐沪扬(1998)的三个空间子系统中,只有位移句才和方向系统有关,而作为位置句标志的“在”字结构在表示空间关系时只可能与位置和形状发生联系。严格来讲,位置和形状均与大小没有必然的联系。例如,在表示位置方面,我们既可以说“洛杉矶在旧金山的南面”,也可以说“钢笔在茶杯的前面”;在表示形状方面,我们既可以说“地球外面有大气层”,也可以说“茶杯里面有水”。所以位置系统只和空间关系中的参照系有关,它相当于点、线、面、体中“点”的概念,与地理学上的地图概念相似,因此,我们将汉语中的位置系统称之为地图空间认知图式,出现在该图式中的所有位置均可视为一个点,其运作机制等同于Levinson(1996)中的绝对参照框架。汉语中的形状系统包括点、线、面、体中的“线、面、体”,其原型可以视为一种容器图式,但也包括上述方向图式、中心-边缘图式等因素,是一个有一定形态和一定边界的概念,因此,我们称之为实体空间认知图式,它与Levenson(1996)中的内在参照框架非常相似。位置系统的作用机制很像是一个平面(图1),形状系统则更像是一个立体几何图形(图2)。

图1 地图空间认知图式

图2 实体空间认知图式

在图1中,涉及空间关系的两个过程参与者A和B处于同一个平面上,各以一个点的方式出现,因此,地图空间认知图式可以表示两个物体之间的位置关系;图2中的空间关系也涉及两个物体,一个是拥有一定边界的立方体,另一个是球体,在图像中处于立方体的内部,这就是典型的实体空间认知图式,人们用实体的形状来确定空间范围和空间位置。

虽然事物的位置和形状实质上与大小没有绝对的联系,但人们在对空间关系的概念化过程中也有一定的偏好。Leech(1974)曾经说过,选用什么介词常常取决于怎样看待某种东西。因此,在“在+NP+L”中,NP到底凸显的是位置关系还是形状关系有赖于人们概念化时的意向和认知方式。一般来说,当认知对象是体量较大的事物时(例如表示地点的专有名词),人们往往采取远距的认知方式,这时的事物往往被理解为位置,并采用地图空间认知图式的方式来进行识解;当认知对象是体量较小的事物时(例如表示事物的物质名词),人们往往采取近距的认知方式,这时的事物更容易被理解为形状,并采用实体空间认知图式的方式来识解。而体量不大不小的物体或物质名词、模糊不清的处所名词属于Talmy的“中距”概念,其认知方式完全取决于概念化者的当前语境。下文以CCL中“在+NP+L”的实例来验证上述假设。

4. “在+NP+L”的空间认知机制

Carlson(2000: 94)认为,空间关系主要指一个物体需要借助另外一个相关的物体来确定其位置。但在正常的位置确定过程中,也离不开人的主观性,而且因主观程度的不同而不同。(Langacker 1985, 1991)因此,在空间关系中实质上有三个参与者,一个是位置需要定位的事物,我们称之为定位对象(located object),可以简称为OL;另一个是为定位对象提供参照点的事物,我们称之为参照对象(reference object),可以简称为OR;第三个参与者是人,他们既是空间关系的概念化者,也是空间关系的识解者,我们称之为观察者(viewer),简称为OV。事物的定位一定要依靠其他事物作为参照,因此,在涉及空间关系的表述中,一定要有定位对象和参照对象同时存在才能够组成一个有效的空间参照体系。当然,观察者OV本身也可以作为参照对象,在一定情况下参照对象OR也可以和观察者OV重合。观察者在实际的物理空间中可以在场,以一个真实的旁观者出现;也可以不在场,以一个超验者的身份出现。同理,观察者在空间关系的语言表征中可以显现,有明确的语言表达形式;也可以隐藏,没有明确的语言表达形式。

4.1地图空间认知图式

在地图空间认知图式中,观察者采取远距视角,因而所有的方所在空间关系中都被视为一个点。理论上来讲,这个点可以是一个体量大的地方,也可以是一个体量小的地方,但在实践中,越是体量大的事物,越可能被视为一个点。这是因为,观察者OV在观察事物的时候,无论他处于什么位置,由于视力或视野的局限,均无法对一个体量大的事物进行细节上的评判。以北京为例,北京市面积近17 000平方千米,市区面积也有1 200平方千米,城内错综复杂,城外幅员辽阔。观察者在外部不可能把偌大的北京尽收眼底,即使身处北京市内,也不可能窥见北京的全貌。因此,观察者OV只能从外部的视角把自己当成一个无所不知的超验者(omniscient and external vantage point) (Langacker 1985: 143),从宏观上来把握参照对象,将其作为地图上的一个点状的地理位置来看待。所以,当我们把一个大的事物作为参照对象的时候,往往不能够对其细节进行说明,在语言编码的时候也就不能够使用具体的方位词L对“在”所表示的处所进行更为详尽的表述(4)需要注意的是,这些所谓体量大的地方往往是表示处所的专有名词,如北京、上海、纽约等。。例(13)和(14)中的“伦敦”和“西雅图”都是比较大的地方,因此,人们在语言编码的时候采用的往往是地图空间认知图式的方式(如例<13a>、例<14a>),即被作为一个点状的地标来看待,而不能加上方位词L(如例<13b>、例<14b>):

(13) a. 小张目前在伦敦。

b. *小张目前在伦敦里。

(14) a. 我去年在西雅图学英语。

b. *我去年在西雅图中学英语。

我们以“北京”为例,在CCL语料库中就“在+NP+L”结构进行了查询,结果如下:

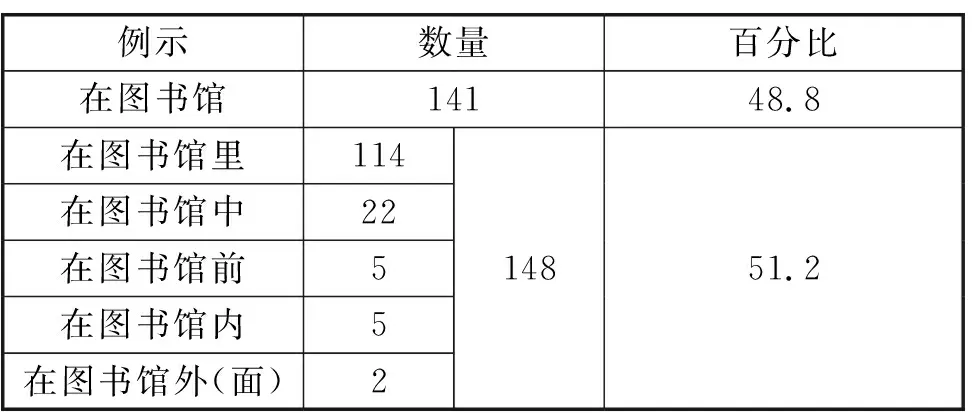

表1 CCL语料库中关于“北京”的框式介词语料

显然,“在北京”这种不加方位词L的表述具有绝对的优势,占所查阅到的例子的约99.8%,这足以说明观察者在认知像北京这样大的地方的时候采用了地图空间认知图式,将其作为一个具体的空间位置来看待,因此不需要加方位词L。值得注意的是,当“北京”这个专有处所名词加上具体的命名性处所词如“城”等的时候,其后则可以加上相应的方位词。因为“城”是一个封闭的、立体的、有一定边界的物体,因此,我们可以确定它的“里”“外”“下面”“上空”等具体的位置。其实,命名性方位词是一种普通的处所词,它的主要意义是指明一个具体的所在,其本身就标示一定的形状,因此应该放在实体空间认知图式中加以解释。仅有的例外是“在北京里”(1例)的说法和“在北京外”(1例)的说法,可以认为是误用或个体识解方式上的差异,其比例不过0.002%,几乎可以忽略不计,不影响上述总体判断。另一个值得注意的现象是,在所有的数据中,方位词“里”的比例远远大于方位词“外”的比例,这是因为,对于一个体量大的地方而言,“里”说明了一种边界,更适合作为参照对象来确定定位对象,而“外”则是无界的,难以确定定位对象的具体位置,因此不太适宜用作参照对象。

4.2 实体空间认知图式

在实体空间认知图式中,观察者OV尽管可能不会在语言表征中出现,但也如亲临现场一样,参照对象OR好像一个立体的事物一样被观察者置入近距视角框架,因而他可以清楚地了解参照对象的所有细节,例如其不同的层面、边线、结构等形状因素,所以能够以该参照对象的整体或某一部分作为边界来确定定位对象OL的空间位置。而能够采用实体空间认知图式进行空间关系编码的事物往往是形状较小的物体,因为只有较小的物体才可以近距离地进入观察者的视野,现代汉语中表示这种实体的往往是表示器物的物质名词,例如桌子、壁橱、床、沙发等。生活中我们首先使用前置介词“在”提示一个大体的位置,用表示器物的物质名词作为题元,然后用方位词L来具体说明定位对象所处的详细位置。正因为题元表示的物体较小,被观察得仔细,相关实体的细节就因此显得比较繁杂,所以需要方位词L的进一步明确,以免定位模糊。故此,在实体空间认知图式中,仅仅使用“在+NP”是不自足的。例如,例(15a)和(16a)是成立的,而例(15b)和(16b)则是不成立的。

(15) a. 张三在床上。

b. *张三在床。

(16) a. 我把衣服放在橱柜里。

b. *我把衣服放在橱柜。

显然,上例中的“床”“橱柜”都是较小的、立体的器物,观察者有能力也有必要说明定位对象OL的具体所在,因此必须在题元后加上表示具体位置的方位词L,如“上”“里”等。下面我们以“桌子”为例,看一下它在CCL语料库中作为空间位置的表现情况:

表2 CCL语料库中关于“桌子”的框式介词语料

从表中的数据可以看出,“桌子”作为一个较小的、立体的、被大家熟知的器物,很容易被当作空间位置的参照对象,其纷繁的细节如“上”“下”“前”“后”“边”“旁”“面”等均成为更为详细的参照方式,因此被作为“在”这个框式介词的方位词来进一步明晰定位对象的位置。就连那些表示细枝末节的范畴如“一头”“腿”“脚”“中央”等都被用作方位词,而“在桌子”这种不用方位词的现象则没有一个实例。由此可见,越是体量小的或者人们越熟悉的器物,越会被人们采用实体空间认知图式的方式来表达空间关系。同时需要指出的是,“在桌子上”说明了桌子作为家具的主要功用,因此其用法占据了绝大的优势(69%),而“桌子头”的用例却很少,因为这种表达方式在表达空间关系上非常不清楚,比如桌子的什么地方是“头”,桌子有几个“头”,具体是哪一“头”,如何在“头”这个地方放置东西,等等。

4.3 观察者中心认知图式

Lyons(1977: 690)说过,“人的识解,即人所看到的,用日常语言描述的识解,人是万物的尺度。人类中心论(anthropocentrism)和拟人论(anthropomorphism)交织在人的语言构造之中”。人是认知的主体,是空间关系的表现者和识解者。Levinson(2003: 10-11)则从三个方面说明了观察者在空间关系识解中的重要作用:第一,人类的空间思维本质上是相对的,而非绝对的;第二,人类的空间思维从根本上讲是以自我为中心的(egocentric);第三,人类的空间思维带有明显的人的属性(anthropomorphic)。因此,人们在对作为参照对象的空间关系中的物体进行认知的时候,对于体量大、距离远、认知模糊的事物往往会以地图空间认知图式的方式来识解;对于体量小、距离近、认知清晰的事物往往会以实体空间认知图式的方式来识解,而对于体量不大不小的事物则因人而异,可能与表达的目的有关,例如,如果我们想清楚地表达出定位对象OL的具体位置,就宜采用实体认知图式;也可能与表达的习惯有关,例如,人们更倾向于将图书馆当作一个处所,而非一个实体,因此必须采用地图认知图式的方式(如例<17>和例<18>)(5)另外一个原因也和参考对象的详细度(granularity)有关,例如涉及图书馆的详细度只有“里”和“外”,鉴于“外”太过宽泛、不方便定位,因此,“里”不言自明,是一个无标记的位置,根据语言学的经济原则可以不予明示。。因此,对于体量居中的事物而言,完全取决于人们在空间情景中的认识。

(17) 他们在图书馆。

(18) 我在图书馆等你。

(19) a. 孩子们在操场。

b. 孩子们在操场上。

(20) a. 孩子们在操场上跑步。

b. 孩子们在操场跑步。

在例(19a)中,观察者显然将操场视为和教室、图书馆、礼堂等并列的地理位置,说话时好像在对着地图介绍,因此采用了地图空间认知图式的方式,没有使用具体的方位词;例(20a)涉及到具体动作“跑”,所以观察者将操场视为一个立体的实体图形,采用了实体空间认知图式,从而说明了“跑”这个动作的具体位置,当然,例(19b)和例(20b)也是成立的,因为对于体量居中的参考对象的判断主要依靠观察者的认知,这也同样可以解释即使在体量较大或较小的情况下也会有比较极端的例子出现的情况,如例(21):

(21) 你现在北京里头。

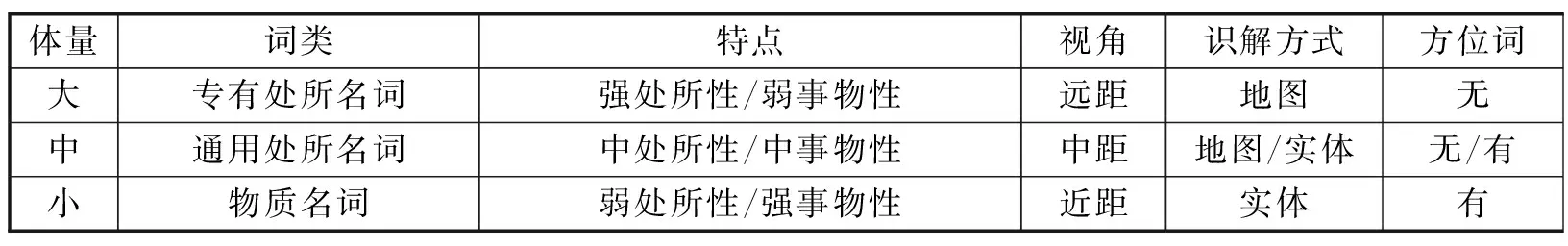

下面我们以“图书馆”为例,从CCL语料库中了解一下其用于框式介词“在+NP+L”的情况。从表3可以看出,语料库中涉及到“图书馆”的用法共289例,其中只用了前置介词“在图书馆”的例子有141例,占所有例子的48.8%;而既带有前置介词又带有后置介词的框式介词用法共有148例,占51.2%。前者显然采用了地图空间认知图式的方式,即把图书馆视为一个地理概念;而后者则采用了实体空间认知图式的方式,将图书馆视为一个三维的实体,因此需要对所在的位置做具体的说明。二者几乎平分秋色。也就是说,像图书馆这样体量居中的方所的认知方式,主要取决于观察者的主观看法和语用目的:如果纯粹表示空间位置,则将图书馆视为一个点;如果目的是要表达具体的空间范围,则要将之视为一个实体。需要顺便说明的是,在148个带有方位词的例子中,带有方位词“里”的例子有114个,占所有相关框式介词的77%,次之是“中”,占15%,其他为“前”和“内”,各占3.3%,最后是“外”,占1.4%。这说明,人们对图书馆采用实体空间认知模式来识解的时候,更倾向于将图书馆视为一个平面的实体。

表3 CCL语料库中关于“图书馆”的框式介词语料

5. 讨论

综上,能用于“在+NP+L”框式介词的名词短语可以分为三类:第一类是专有方所名词(刘丹青 2002b),也叫命名性处所词(储泽祥 1997;齐沪扬 1998),它们是一个地方所特有的、被人为命名的专有名词,因此往往被作为一个地名来识记,具有很强的处所性,例如北京、上海、旧金山、西雅图等,其本身作为参考对象的空间位置定位手段已经非常清晰,因此不必再加上专门的方位词(Li & Thompson 1981),宜采用地图空间认知图式的编码方法。第二类是通用方所名词(刘丹青 2002b),它们只是一般的地理概念,并不特指某一个地方,例如公园、图书馆、田野、农村等。它们在表示空间关系的时候,其处所性没有第一类强,同时也具有一定的事物性,因此可以加上后置介词,也可以不加后置介词,既可以采用实体空间认知图式的编码方式,也可以采用地图空间认知图式的编码方式,但意义有明显的差异。不用后置介词的时候,作为题元的NP更像是一个地点,表示纯粹的空间位置,如例(22a)和(23a),而使用后置介词的时候则更像是一个实体,标示具体的空间范围或形态,如例(22b)和(23b)。第三类是物质名词,即表示事物的名词,如桌子、橱柜、地板、床、被子等,它们作为事物的名称,本身就强调一种实体,具有很强的事物性和较弱的处所性,因此,这些词往往要加上方位词作为后置介词,以加强其方位性质,表示具体的方位。

(22) a. 她站在山腰。

b. 她站在山腰上。

(23) a. 我躺在海滩。

b. 我躺在海滩上。

可见,汉语空间关系表达式“在+NP+L”中方位词的隐现规律主要是由NP的性质决定的,当NP题元所表达的指称体量较大的时候,观察者将其置入远距视角框架,其词类往往属于专有处所名词,此时它具有较强的处所性,因此要采用地

图空间认知图式的方式来编码,鉴于其本身已经说明了参照对象的具体空间位置,在框式介词短语中不必再使用后置的方位介词;当NP题元所表达的指称体量居中的时候,观察者将其置入中距视角框架,其词类往往是通用处所名词,此时它兼有一定的处所性和一定的事物性,因此要根据观察者OV的需要来选择地图空间认知图式或实体空间认知图式,在语言编码中相应地不使用或使用后置的方位介词L;当NP题元所表达的指称体量较小的时候,观察者将其置入近距视角框架,其词类往往是物质名词,此时它具有较强的事物性,因此要采用实体空间认知图式,编码中一般要加上后置的方位介词,以具体指明参照对象的空间位置。具体情况如下表4:

表4 参考对象的体量与识解方式

6. 结论

本文回顾了中外学者对框式介词“在+NP+L”的相关研究,质疑了他们对后置介词L的解释,然后以CCL语料库中的实际语料为基础,以定量的方式对方位词L的隐现情况进行了分析,结果表明:其隐现规律主要和框式介词中间的NP题元的体量、词类等有密切的联系,并据此提出了地图空间认知模式和实体空间认知模式的观点。如果NP的指称体量较大,且为专有处所名词时,其处所性强,事物性弱,观察者倾向于采用远距视角框架,以地图空间认知图式的方式来编码,则框式介词中的后置词L常常隐去;如果NP的指称体量较小,且为物质名词时,其事物性强,处所性弱,观察者倾向于采用近距视角框架,以实体空间认知图式的方式来编码,则框式介词中的后置方位词L往往必须出现;当NP的指称体量居中,且为通用处所名词时,观察者会采取中距的视角框架,其识解方式的选择取决于观察者的目的和习惯,他可能将之视为一个空间位置,因此采用地图空间认知图式的方式并隐去后置的方位词L,也可以将之视为一个空间范围,表示形状,因此采用实体空间认知图式的方式,此时后置的方位词L必须出现,以加强该通用处所名词的处所性,协助其确定具体的位置。