关于西方美学的比较文献学研究

周 宪

晚清以降,随着西学东渐大潮,西学译介开始以日译本为中介,开始了漫长的“理论旅行”。这时,西方美学也开始了登录中国的历程,经过相当一段时间的积淀,遂成为中国现代人文学科知识的重要组成部分。由于几代人的不懈努力,西方美学的概念、范畴、命题和研究方法,已深入中国现代美学知识的肌理之中,成为本土美学不可或缺的重要学术资源。

西方美学之于中国美学的意义是多重的。一方面,它为中国现代美学的建构和创新提供了资源,并为中国传统美学的现代转换提供了参照;另一方面,西方美学也演变成本土美学研究的一个独立领域,吸引了许多美学爱好者。相较于西方美学两千多年的漫长历史,中国的西方美学研究只有短暂的一个多世纪,不少西方美学经典业已成为中国学者耳熟能详的文献,成为中国现代美学知识构架的有机组成部分。然而,由于各种各样的原因,中国美学界对西方美学的文献学研究及其资源建设工作,仍是一个有待开发的领域。比如,我们对西方美学的了解仍有一些盲区和空白,有不少西方美学经典我们未曾接触,甚至完全不了解。国内美学界所撰写的不少西方美学论著,由于缺乏坚实的文献学基础,存在着以下现象,诸如参考文献雷同单一,历史描述和问题设计大同小异,低水平重复现象较为普遍,批判性的观点创新不足等。因此,在今天努力创造中国美学话语体系的大背景下,提倡基础性的西方美学文献学研究,推进西方美学经典的系统译介,提升文献资源建设的水平,就变得十分紧迫了。

本文聚焦于西方美学的比较文献学问题,关注如何在中西两种文化背景中展开经典文献的比较研究。一方面是要搞清楚西方美学经典文献的总体情况,另一方面又必须了解本土对西方美学经典的译介和研究的历史与现状,找出“短板”并补齐“短板”,进而提升本土的西方美学研究水准,拓展新的研究领域,并赢得中国学者更多国际学术话语权。

西方美学文献译介及其问题

晚清以降,中国美学界译介了不少的西方美学经典。从学术史的长时段角度看,一个多世纪的西方美学翻译可分为四个阶段。

第一阶段是晚清到民国,这一时期对西方美学文献的译介多限于日译本,且缺乏系统引进,还处在零星介绍阶段。王国维即是一例,其美学研究就引用了康德、叔本华等人的理论和文献,使西方美学成为重构中国美学的一个很有价值的参照系。他独创性地在西方的“优美”和“崇高”之间,提出了一个中国美学范畴“古雅”,这就把中国古典美学与西方美学置入了跨文化比较的结构之中。第二阶段是民国时期,出现了较多、较为系统的翻译和研究。这一时期由于不少学者留学欧美,直接接触到西方美学原著,这就改变了此前流行的依赖日译本转译和研究的局面,很多学者直接从西文原著着手翻译。加之清末民初一大批中国现代大学的建立,西方美学遂成为一些高校的相关课程。时任北京大学校长的蔡元培,直接提出了“以美育代宗教”的理念。民国时期一方面培养了西方美学的研究人才,另一方面也促进了知识界和出版界对西方美学经典的译介和研究。第三阶段是新中国建立后的十七年。这一时期由于西方帝国主义的封锁和意识形态等原因,严格意义上的西方美学译介甚至研究都基本上处于停滞状态,而俄苏美学的译介一度成为热潮。但随着1957年中苏交恶,俄苏美学也不再流行。第四个阶段是改革开放以来四十年,西方美学的不少文献被翻译成汉语,形成了自民国以来的第二次西方美学经典的译介高潮。这一时期随着各种形式的“文化热”和“美学热”,形成了老中青三代薪火相传的本土“美学共同体”,开创了西方美学研究及经典译介和研究的新局面。然而,百多年来中国发展的曲折坎坷,使得西方美学经典的译介和研究系统性和持续性有所不足,经典文献的资料积累和规划都显得比较薄弱。

从著述类型上看,西方美学的译介主要有三类。其一是专著翻译,即完整的一卷本或多卷本著作的翻译,前者如亚里士多德的《诗学》,后者如黑格尔的《美学》三卷四册。专著翻译又分为两种形式,一是单本著作的翻译和出版,二是以译丛或系列丛书的翻译出版,如1980年代中后期由辽宁人民出版社出版的“美学译文丛书”,2000年以后由商务印书馆出版的“新世纪美学译丛”等。其二是读本或文集翻译,又分为两种形式,一是对西方学者编撰的美学读本或文集的翻译,比如李普曼《当代美学》,另一种是中国学者自己遴选翻译的译文集,比如宗白华的《西方美学名著译稿》,或朱立元总主编《二十世纪西方美学经典文本》四卷本等。其三是单篇论文的翻译,刊行于国内正式出版的学术刊物或书籍中。在1993年以前,由于中国没有加入日内瓦国际版权公约,未经授权的译文翻译较常见,如社科院哲学所美学史编译出版的《美学译文》辑刊三期。中国加入公约后,对版权授予和侵权高度重视,这类未经授权的西方美学论文的翻译便越来越少。

历经一百多年好几代人的遴选、翻译和介绍,西方美学最重要的人物和著述有不少已有汉译本。这些西方美学的理论资源,对推进中国的美学研究和知识生产,无疑具有相当积极的意义。老一辈美学家,如朱光潜、宗白华、缪朗山、罗念生等,他们身兼数种角色,既是西方美学的研究大家,亦是系统译介西方美学经典文献的著名翻译家。他们的出色工作,为西方美学经典文献引入中国做了大量基础性的工作。今天,一些有关西方美学经典的知识学和学术史的问题提上了议事日程,促使我们反思一百多年来西方美学的译介工作中的一些问题,更重要的是,今天我们已经有更好的条件来改进和完善这一基础性的工作。

一个多世纪的西方美学译介和研究可圈可点,但也存在着一些不容小觑的问题。首先,西方美学的文献学研究相当薄弱,所以我们对西方美学经典的总体情况仍缺乏完整的了解。在已经译介的文献中,哪些属于经典?哪些是一般性著述?哪些西方美学经典已经进入中国?哪些没进入且我们全然不知?本土学者对这些经典的研究水准如何?已有汉译的那些经典,其原始版本和汉译本情况怎样?不同译本有何差异?这些复杂的问题并没有非常确切的答案。最重要的问题是,本土的西方美学研究是否因为文献不足而造成一些局限?

美学学术史的大量事实表明,在本土的西方美学译介中,学者个人的学术兴趣起决定性的作用。一个学者读过什么、知道什么并对什么感兴趣,在很大程度上左右着他对译介目标的选择。再加上译介往往是个人的事情,缺少团队合作,因此充满了偶然性和随机性。近代以来,本土从事西方美学翻译的主要有两类学者,一类学者可称之为博学型学者,另一类则可名之为专一型学者。前者视野开阔,知识面广,兴趣多样,因此所遴选的西方美学经典亦丰富多样;后者的视野和兴趣则相对狭小,只对某些类型的文献感兴趣,且一辈子就执着于某几个文献的译介和研究。另外,还有很多人所共知的原因,导致了西方美学经典的翻译有所局限,比如译介者西方语文能力,接触到的文献版本和国外研究资料的限制,国内特定的社会政治气候等,都对西方美学经典的汉语译介工作造成了复杂的影响。所以到目前为止,很难说我们已经完整准确地描绘出了西方美学经典的“全景图”。

在过去的一百多年中,西方美学经典译介甚至研究中亦有值得反思的现象,时至今日,特别有必要从文献学和学术史角度来加以反省。首先,从西方美学经典译介的来源文献的历史分布来看,“重现代”而“轻古代”是一个显而易见的不平衡现象。西方古代美学远离当下,在现有的学科体制内,科研项目、成果发表和学术评价等均不如现代美学更有吸引力,加之古代语言的难度(如古希腊语或拉丁语)和古代文化的复杂性,以及古代文献不易获得,所以译介西方美学的古代文献往往是一件费力不讨好的事。凡此种种现实情况,必然导致了西方美学经典古代文献译介方面的明显不足。

再一个问题是西方语文的差异所导致的不平衡现象。晚清和民国初年时多借重日译本,改革开放以来却是严重依赖英译本,这都带来一些复杂的知识学问题。由于中国外语教育多年来一直是英语独霸天下,而其他西方语文均为所谓“小语种”。同时英语作为全球通用语言,文献的获得也相对容易,因而英语也就成为西方美学经典翻译的主要途径,往往是有英文译本的其他语种文献才有汉译本,所以形成了本土西方美学经典翻译的一个特殊景观。一方面,原文是英文的西方美学经典文献的翻译,远远超过了其他任何语种;另一方面,有英译本的其他西文美学经典,也比较容易译成汉语,而直接从各“小语种”翻译的美学经典相对困难。这种从英译本转译成汉语的现象,就带来了很复杂的知识学问题,即英语学界对某一文献的译介、理解和阐释,无可避免地影响到中国学界对该文献的理解和阐释,误读、误解和以讹传讹的情况时有发生。直到最近几年,在许多有识之士的努力下,出现了从西文原文(如德文或法文等)重译这些著述的新趋向,这个还原性的工作其实很有必要,但难度很大,因为“小语种”人才相对较少,而有兴趣从事艰苦的美学翻译的就更是非常有限了。所以,如何鼓励美学研究者多学一门小语种,超越英语主导的局面而回到西方美学经典的原文翻译,乃是未来西方美学经典译介甚至研究的一个难点。

从西学知识学角度说,西方美学经典文献的总目及相关文献的目录学研究,在中国的西方美学研究中也是很薄弱的,所以本土学者对西方美学经典文献的学术史和文献学缺乏深入了解,由此造成了两种最常见的西方美学经典翻译现象。其一是多倚重于一些有双语能力的美学家,他们翻译什么决定了很多人了解西方美学经典的视域,因此西方美学经典译介工作带有一定的个别性和偶然性;其二是跟踪追逐西方学界的风向变化,西方当下流行什么美学理论,就赶紧跟风翻译介绍,失去了中国美学界对西方美学的主动选择权和批判性反思。凡此种种都在提醒我们,本土西方美学的译介和研究亟待改进,一些基础性的工作必须从头开始做起。在青年学者中,犹有必要提倡扎实的西方美学文献学方面的训练,并切实改变读几个汉译本就斗胆放谈西方美学的局面。

本土的西方美学研究的问题

在中国美学界,西方美学的研究大致有三种知识生产类型。第一类是西方美学史研究,这构成了中国近代以来西方美学研究的主要领域,吸引了大批学者,也产出了数量可观质量却并不高的西方美学史著述。第二类是西方美学的专题研究,聚焦于西方美学的某个专门问题,比如古典美学中的“美”“悲剧”或“崇高”,或是现代美学中的“现代性”“先锋派”或“艺术终结”问题等。第三类是专人研究,即某个美学家的生平传记和美学思想的研究,比如康德、黑格尔、尼采、海德格尔、本雅明、巴赫金、朗西埃或阿甘本等。

在这三类研究中,西方美学史的研究最热闹,也最多产,体现了本土西方美学研究的主导兴趣和关注焦点。照理说,相较于美学的专题研究和专人研究,美学史研究的难度要大得多,因为美学史研究要掌握大量历史文献,并有深厚的历史学知识,需要对美学的历史演变和发展轨迹做深入分析。尽管如此,美学史还是吸引了很多学者。在南京大学图书馆馆藏的“西方美学”名下,对相关书目的简单统计表明,总数为83种著作中,西方美学史研究的著作多达53种,西方美学专题论著17种,西方美学原著翻译读本或文集13种。这说明,西方美学史著作在中国的西方美学研究领域,高达文献总量的64%。这里,我们有必要追问,为何中国学者热衷于西方美学史的研究?答案是非常复杂的,既有中国学者重史学的传统,又有当代西学知识在本土接受的问题,还有知识生产的文化社会学问题。进一步的问题是,中国学者的西方美学史研究是否建立在足够的原始西文文献基础之上?中国的西方美学史研究水准如何?以亚马逊卓越网上书店和当当网的书目的不完全统计为例,改革开放以来40年间,中国学者撰写并已出版的西方美学史著作多达40多种,这与西方的情况形成鲜明对比。如果我们检索西方大型数据库或出版社,可见到的西方美学史通史类英文著述(包括英译本)通常不到十种。

美学史研究通常分为通史与断代史两类。也许是中国传统学术历来重视史学研究的缘故,也许因为中国学者都希望完整把握西方美学的历史嬗变,所以西方美学史研究在中国一直兴盛不衰,老中青三代学者均笔耕不辍,新作纷至沓来。但是,一个令人担忧的问题摆在我们面前,如果把专治西方美学史的学者分为“老一代”和“改革开放一代”两代人的话,从其学术研究的知识准备和积累来说,两代人的治史方式有很大的差异。举朱光潜为例,其西方美学史研究从第一手西文文献入手,进而准确把握西方美学的历史发展;而改革开放以来,许多中青年学者研究西方美学史,则多是利用已有的汉译文献来研究,其局限性是显而易见的。只要对2000年以后出版十多本西方美学史著作稍加分析,就会发现它们的参考文献差异很小,多限于已有的汉译本,鲜有老一辈学者那样建立在大量第一手西文文献基础上的西方美学史研究。如果进一步对晚近的美学史著作的观点、分析、判断加以比较,不难发现它们之间差异性很小,重复度很高,创新性有待提升。这提示我们,由于西方美学文献资源的束缚和限制,我们的西方美学史研究进展有限,存在着很多低水平重复之作。所以美学界有一个共识,那就是迄今为止无人超越朱光潜半个世纪前的《西方美学史》,尽管该书留有那个时代的印记。究其原因,对第一手西方美学经典文献的掌握是关键所在。

反观朱光潜等一代学者,从第一手西语文献出发来研究,直面原始文献,同西方美学家直接对话,其研究保持了很高水准。例如,朱光潜先生独自撰写两卷本煌煌五十多万言的《西方美学史》,为此做了充分的文献学基础工作,翻译了大量西文原文文献。2013年中华书局出版的朱译《西方美术史资料翻译(残稿)》两卷本即是明证,这清楚地说明老一代美学家治史的方式与后继者们有多么大的不同。诚如朱光潜在其编选凡例中所语重心长坦陈的: 翻译这些文献,用意一方面是替《西方美学史》的论点提出根据,另一方面是让读者接触到一些第一手资料,以便进行独立研究和思考。离开了第一手资料,要进行独立的研究和思考几乎是不可能的。

照理说,今天接触西方美学经典应该比朱光潜时代便捷得多,文献来源也丰富得多,但本土西方美学史的文献资源建设工作却不尽如人意。究其原因,一是研究者的西语语言能力所限,二是对文献的重视不够,文献学功夫明显不足,三是我们这个时代“数量重于质量”的风气所致。最后也是最重要的一点,那就是我们尚缺少西方美学经典展开文献学方面的系统研究,不清楚西方美学经典总体状况,更不清楚专治西方美学史的最低文献要求是什么,虽敢闯禁区的勇气可嘉,但限于文献资源短板而总有某些缺憾难以避免。这个事实告诉我们,要使中国的西方美学史研究达到和西方学者的对话水平,甚至引领国际西方美学史研究的风尚,没有丰富扎实的西方美学经典文献学基础,是完全不可能的。

除了美学史研究之外,专题和专人研究也很重要。本土的西方美学专题研究范围广阔,涉及体系、范畴、转向、跨学科等诸多层面。据笔者在CNKI(知网)“中国学术期刊网”做的初步统计显示,键入“西方美学”主题词后,结果是2000年以后的文献量多达2483篇,年发表论文篇数从2000年的94篇,2009年达最高值180篇,2000—2016年年均发文162.5篇。按主题排序,排在前20篇的主题分别涉及: 主体间性,艺术本质,审美教育,翻译,美学史的不同分期,中国接受,马克思《1844年哲学经济学手稿》,对西方美学的误读,德国古典美学,方法论,历史观等;按高被引排序,前20篇研究的主问题涉及范围有: 生态美学,实践存在论美学,主体间性,亚里士多德,反讽,文化转型,身体美学,审美概念,现代性,加达默尔,从中国美学看西方美学等。由此可见,中国学者对西方美学的问题意识有几个突出的特点。

第一,有明显的本土问题视角,强调从中国本土文化的语境出发来审视。换言之,这些研究带有清晰的、自觉的本土问题指向,尤其是一些论文以中国美学视角来观察西方美学,或是从中国问题来回应西方美学,甚至是对西方美学一些局限性的反思和批判。第二,追踪国际学术前沿,许多在西方美学中尚属新的课题,或是在西方美学中属于一段时期内的热点问题,在中国美学界亦有不少回声,这些研究努力发出中国学者自己的声音,诸如生态美学、身体美学、现代性等。第三,相当多的研究属于前沿课题,但一些古老的话题甚至传统的美学思想,也没有被完全冷落,从亚里士多德到美育等即如是。

不过存在的问题也是显而易见的,对这些排列在主题和高被引前列的前20篇论文的参考文献加以分析,对西方美学经典文献和新研究成果的参照能力相对较弱。尽管我们不能断言有丰富的经典文献一定产出高质量的创新性成果,但缺乏丰富有效的经典文献资源,要产出高质量的创新性的成果是很难的。更不用说在本土研究西方美学,要提出有别于西方学界的中国人自己的独到观点,并使西方同行心悦诚服地接受并钦佩这些观点,这就更需要扎实的文献资料做后盾。

如果我们把西方美学看做是一个历史发展的知识系统,那么,在中国语境中探究西方美学,自然会形成一些重点区域。这突出表现在重现代轻古代的学术取向中,换言之,大多数学者很自然地将注意力集中在现当代美学上,这是由多种原因造成的。首先是因为语言问题,古代语文,无论是古希腊语还是拉丁语,都是很难掌握的。其次,相较于现当代文献,古代文献也不易获得,且版本流传情况复杂。再次,从学术兴趣上说,古代问题多限于古代历史文化,与当下的社会文化有相当距离。所以,古代美学自然不会吸引很多学者前往,反之,现当代美学直接面对当下情境,很容易吸引人们的注意力。但是,就一门知识的系统性而言,重现代而轻古代,常常导致西方美学研究的不平衡现象,尤其是古今美学文献翻译方面的失衡,这显然是需要我们加以改进的。

本土的西方美学研究,一方面是一些基础文献资源的建设显得不足,另一方面则是研究本身对基础文献的重视不够,所以高质量研究成果并不多。相较于中国古代美学研究,西方美学的文献学基础要相对薄弱一些,而中国古典美学由于是依赖于母语,文献积累工作有相当基础,所以高质量的成果相对较多。在国内西方美学研究界,一些研究规范似乎并没有系统地建构起来。如前所述,一个普遍的问题是在本土的西方美学史研究中,无论是通史还是断代史甚至是专题史研究,需要多少基础文献才可以进入,不少学者并没有自觉的意识。不管文献资料的多寡,都敢于介入西方美学史研究,这必然导致美学史研究水准有待提升。更有趣的现象是,由于西方美学文献分布的差异,加之重现代轻古代的风气所致,西方美学史研究多偏重于现当代,对希腊、罗马、中世纪和文艺复兴时期的美学,甚至巴洛克、启蒙运动、浪漫主义美学研究都显得冷门,而现代主义之后的美学研究则热闹非凡。针对这一情况,在本土的西方美学研究中,强调文献学基础和文献学意识,是十分重要,且有针对性的。

本土西方美学研究的另一个明显问题就是重译本轻原典。虽然外语在今天已是许多学者最常用的工具之一,但是倚重西方美学汉译来研究的情况还是很普遍,只要对国内各种西方美学研究著述稍加翻检,便可以看到这一“短板”。对西方美学原典的重视,首先是出于学者自己研究的需要,因此很多有外语能力的学者会把注意力局限于自己感兴趣的对象上,而为本土西方美学研究全局而做的译介并不是他们必须要做的工作。再者,中国目前的学术评价体制是重科研轻翻译,因此译介西方美学文献往往是费力不讨好的事,与其花气力去翻译西文文献,不如著书立说更实惠。当然,最关键的是熟练掌握一门外语并非易事,加之大多数本土美学研究者在中文和哲学学科,外语并不是他们的强项,而外国语学院的老师却又对美学往往兴趣不大,这就形成了一种多学科合作的困难。美学强的人外语弱,外语好的人对美学又无兴趣,很难形成一个多专业合作的译介西方美学的学术共同体。

以上三个方面的问题相当程度上制约着本土西方美学研究,对它们的分析不但要立足于本土语境,而且必须延伸至中西跨文化语境,只有通过中西不同语境中西方美学经典文献的比较分析,才可以进一步探明我们的研究存在着哪些盲区,哪些问题,哪些局限,以及哪些可以改进的地方。

西方美学的知识图谱

改善本土的西方美学文献建设,必须从一些基础性的工作开始。

第一个基础性的工作是目录学研究。要深入西方历史文化的语境,以西方哲学学术史为参照,搞清西方美学经典文献的历史、分布、影响和流变,进而编撰出西方美学经典的目录学,描绘出西方美学发展演变的知识图谱。这是一个非常具有挑战性的工作,因为即使在西方美学界,也没有一致认可的美学经典文献目录学,不同时期和不同美学家会提出不同的美学经典文献的篇目。那么,如何在浩瀚如烟的文献中去选择并确定西方美学经典呢?如何根据这些经典的流传演变情况描画出西方美学的知识谱系呢?可从以下几个层面入手展开工作。

从学术史角度看,有几类西方美学著述尤为值得注意。美学史是最便捷地进入西方美学语境的著述类型,因为美学史的研究会将不同时期重要的美学家及其著作逐一讨论,做出特定的阐释、评价和历史定位。比较有趣的现象是,西方学者撰写的美学史(尤其是通史)数量很有限,据牛津大学出版社Oxford Bibliographies(牛津文献学)网站显示,英文美学通史类著作只有鲍桑葵、吉尔伯特和库恩、塔塔凯维奇、比尔兹利4本,这些著作均已有汉译。克罗齐和李斯托威尔的美学史也已有汉译。晚近比较兴盛的是国别美学史和断代美学史,在希腊美学、中世纪美学、文艺复兴美学、启蒙美学、浪漫主义美学、当代美学等方面也有不少佳作。这些西方学者撰写的美学史著作,系统地清理了美学史上的重要人物及其关键著作,提供了西方美学经典“历史地图”。通史的处理方式从古到今,而断代史则更为精细地挖掘特定时期的美学资源。但是一个美学史家往往有自己的偏好,比如Paul Guyer的三卷本A

History

of

Modern

Aesthetics

(Cambridge University Press, 2014年),采取了英美流行的分析哲学来清理美学人物和著述,令人匪夷所思的是当代“法国理论”的诸多重要人物均不入他“法眼”,如福柯、德里达、拉康、阿尔都塞、巴特等,均被严格排除在美学法门之外。这里就提出了两个有趣的问题,其一是美学研究中研究者个人偏好与学科共同体的共识之间的关系问题,即美学史家的个人判断与美学共同体的共识之间是否存在着一致或差异性关系?以及如何处理这样的关系?另一个问题则触及美学的知识生产与传布的地理学,欧美学术有差异,欧陆与英伦亦有不同。这种不同在塔塔凯维奇、克罗齐和英美学者的美学史中体现得彰明较著。所以,在探究西方美学的历史知识图谱时,必须充分注意到这些或隐或显的差异,进而在差异中发现共识,并以此作为我们进一步厘清西方美学目录学的依据。第二类有用的著述类型是各式各样的读本或选集,这类书是美学家为了教学和研究方便,从林林总总的书目中选出来的重要篇什。一般来说,读本篇章的遴选反映出编选者自己对美学的理解,深受特定时期美学议题和焦点问题的影响。所以说,选什么篇什进入选本是有其理由的。读本或文选通常有两种规制,一是按照编年史结构,二是问题单元结构。前者如Albert Hofstadter与Richard Kuhns共同主编的Philosophies

of

Art

and

Beauty

:Selected

Readings

in

Aesthetics

from

Plato

to

Heidegger

(University of Chicago Press, 1976年),后者如John A. Fisher主编的Reflecting

on

Art

(Mayfield, 1993年)。相较来说,后一类读本或文选似乎更值得注意,因为读本或文选的问题设计,实际上反映出不同时期美学研究的问题意识和热点的变化。从上世纪英语世界流行的若干美学读本的分析,可以发现议题变化的一些规律性现象。比如上世纪30—50年代,弗洛伊德的精神分析和创造性问题一度占据着读本或文选的重要地位,60年代以降,随着法国理论的传播,文化政治成为美学讨论的热点问题,诸如阶级、性别、族裔、大众文化等讨论占据了美学的重要位置。再比如,随着人文学科中“语言学转向”的大趋势,60年代以前直接借重语言学或符号学来探究美学的并不占主导地位,此后却是英美美学的主潮,从分析美学,到言语行为理论,到符号学派,再到语言哲学等,语言学的方法论渗透在各种美学分支之中。另一个有趣的现象是,一些有重要影响的美学家,自己不但撰写了重要的美学著作,同时也编撰了有相当学术水准的读本,像朗格、迪基、魏茲等都编撰过问题单元的美学读本。那么,什么文献能进入这些美学知名学者的视野,它们又处于什么样的历史承续和问题关联中,是值得我们细细琢磨的。第三种类型是西方美学的经典作家撰写的专题性美学著述。这些美学家们如何处理自己与美学过往的历史关系?如何从过去的历史文献中寻找思想资源?如何对历史上的美学理论或观念做创造性的阐发?这些都是我们发现西方美学知识图谱的重要途径。美学经典的意义不仅在于历史上的作用,而且还在于对思考当下的文化和艺术有所启迪。换言之,历史上的文献所以为后人阅读,那是因为这些文献可以对理解和解决当下的问题有所裨益,这就是经典的当代意义。我以为,西方美学著述的作者有三类不同的知识生产角色。第一类是“美学思想家”,从本雅明、阿多诺、海德格尔、萨特、德里达、福柯、巴特等。所以称这一些人为美学思想家,那是因为他们在更高的哲学层面上提出了重要的美学观念,对当代美学的发展有深刻影响。有时,这些美学思想家往往引用一些不被人们所关注的历史文献,甚至有些文献算不上是严格意义上的美学文献,但是经由这些思想家的重新阐发,却呈现出异常独特的美学思想史意义。这么来看,对美学经典文献的理解就必须加入另一个维度——经典的“文本生产性”,即过去的文献在今天能够激发和生产出新的思想和观念。第二类可称之为“美学理论家”,他们在美学领域具体提出了许多新的美学命题。较之于美学思想家,他们的影响力往往只限于美学及相关领域,而美学思想家的影响则远远超越了美学。美学理论家在西方美学界亦有一大批风云人物,诸如詹明信、伊格尔顿、古德曼、伽达默尔、维尔默、比格尔、克里斯蒂娃、巴丢、朗西埃、瓦蒂莫、阿甘本等等。这些理论家更加专业,对美学文献也更加熟悉,他们如何使用这些文献成为我们探寻西方美学经典的一个“导游图”。在很多情况下,美学思想家们的思想正是通过美学理论家而得到广泛传播,所以美学理论家如何利用历史上的美学文献变得更有启发性。比如美国著名学者詹明信,他关注德法的思想史和美学史资源,通过对德国批判理论和法国后结构主义理论创造性综合,提出了他自己独创的美学理论,对当代西方美学产生了不可小觑的影响。第三类我们称之为美学研究者,他们是更加专业的美学工作者,研究的课题更加专门,往往聚焦于美学领域中的某些分支学科或研究亚领域,从美学的诸多问题,到各门艺术问题等等不一而足。这类学者是美学研究的主力军,所以他们更加关注历史上的美学文献的美学史意义,以及对于解决当代问题的价值。

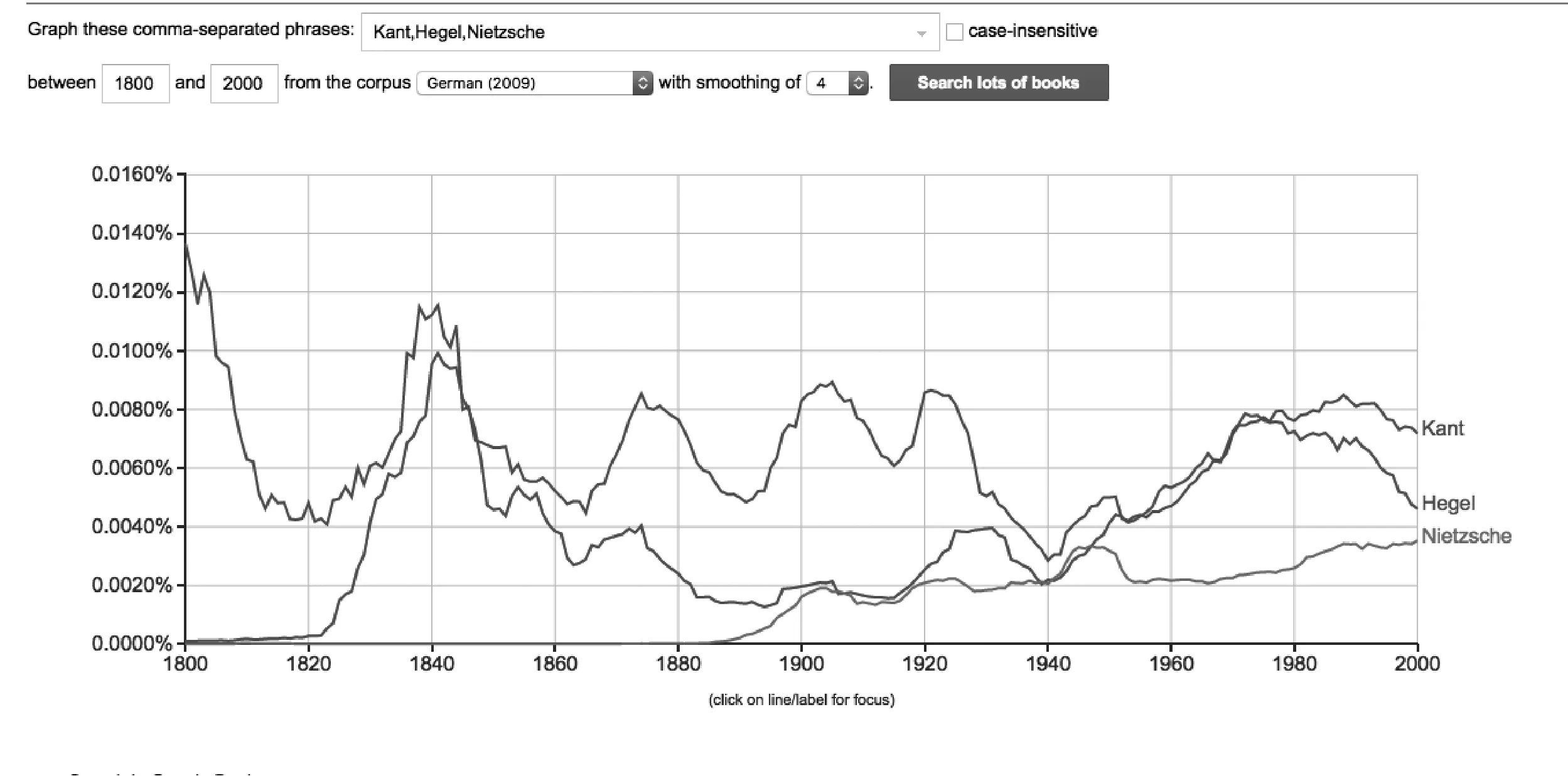

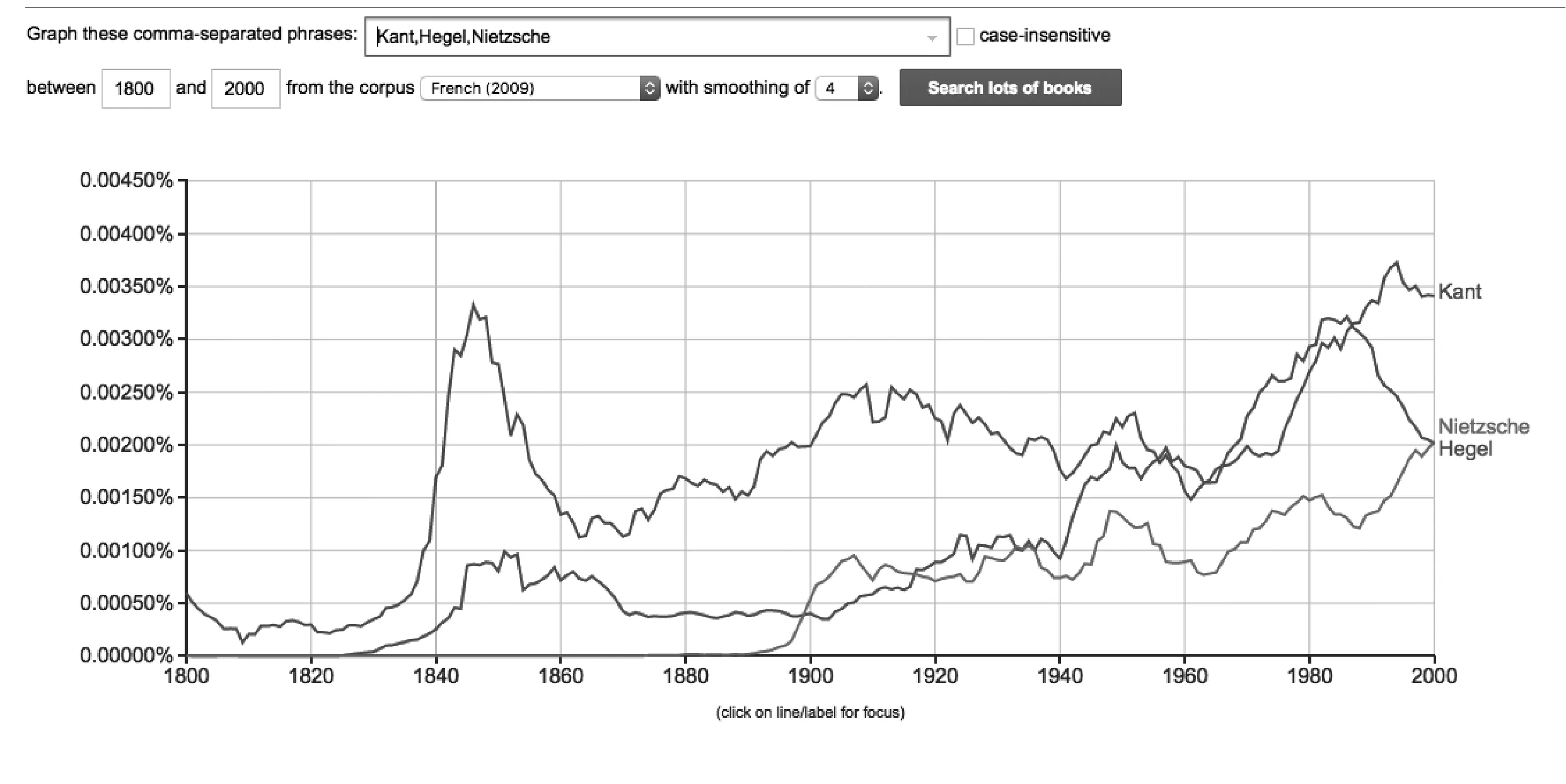

通过以上几类著述的分析、统计和查证,大致可以描绘出西方美学经典的知识图谱。这个图谱包括几方面的内容: 其一,哪些美学家在西方美学思想史和学术史上产生了重要影响;其二,他们的哪些著作或文献具有经典的地位和意义;其三,这些美学家及其思想之间存在着怎样的历史传承或颠覆断裂关系。在今天大数据的时代,可以通过数字人文(digital humanities)的方法,在更加宏观从层面上描画出西方美学经典的知识演变轨迹。比如,利用谷歌N-gram算法的图形软件Ngram阅读器,对谷歌公司已有的(截止2012年)的520万种全文识别的图书资源进行识别,可在其中找到相关人物及其著述几百年间的出现频次,从而描绘出不同哲学家或美学家在不同语区和不同时段影响力的变化轨迹(如下图)。

图1 康德(Kant)、黑格尔(Hegel)、尼采(Nietzsche)在1800—2000年英式英语书库中的变化轨迹

图2 康德、黑格尔、尼采在1800—2000年德语书库中的变化轨迹

图3 康德、黑格尔、尼采在1800—2000年法语书库中的变化轨迹

这三张图表的轨迹非常值得分析。首先,三位美学思想家在德语区和英(英式英语)法语区影响轨迹是不同的,在德语区是逐渐下降,而英法语区则逐渐上升。其次,三人在德法语区的起伏时段上是一致的,而在英语区的起伏则是另一种形态。康德、黑格尔均有过几次高峰期,尼采则是平稳上升的势头。但在英语区总体逐渐上升,高峰期的时段也不同于德法语区。再次,在德语区,康德和黑格尔是总体下降的趋势,而在英语区则是逐步上升的趋势,尤其是康德,始终处于高位状态。这些变化的轨迹显示出他们著述被接受和被关注的程度,社会文化的风向转变,以及不同时代不同地区的知识生产状况等。

较之于其他学科,美学目录学在西方还比较薄弱,在中国几乎是无人问津。中国传统学术所说的文献学,大致相当于西方的目录学。依据《不列颠百科全书》目录学(bibliography)的定义是:“目录学是研究和描述书籍的科学。目录学可以是1)按某种体系编制书目(称描述性目录学),或2)研究书籍的书目(称版本目录学)。目录学一词还用来指称这种研究的成果;目录学著作可以是有关某一具体作者著作或某一学科著作的系统知识,或是有关某一国家或某一时期图书的完整资料。”(《不列颠百科全书》446)其中“有关某一具体作者著作或某一学科著作的系统知识,或是有关某一国家或某一时期图书的完整资料”这一概括,正是我们所说的西方美学文献学研究需要认真去做的工作。如果我们不清楚西方美学著作的系统知识或完整资料,要在这一专业领域做出中国人的伟大贡献是决然不可能的。相比之下,西方学术的其他领域已有很多目录学研究的成果值得借鉴,比如艺术史研究领域,就有比较完备的目录学研究和著述,而且这些目录学著述总是在不断更新再版,提供最新的目录学文献篇目。相比之下,美学目录学的著述还不多,也许是因为它常常是作为哲学的一个分支而存在,被哲学史的庞大文献给淹没了;或许是美学目录学尚未引起西方学者的高度关注。据笔者对国内外相关资源的文献检索,尚未发现一本可以和Guide

to

the

Literature

of

Art

History

(第一版1980,第二版2004)比肩的美学目录学著作。唯一一本以Guide

to

the

Literature

of

Aesthetics

命名的目录学著作于1890年在美国伯克利出版。该书共分为六章,分别为1)审美学说(历史描述,来源资源——古代与中世纪,现代部分分为英美、德国、法国、意大利,以及美学心理学);2)美学理论的主题(美、崇高、神秘、恐怖、怪诞等);3)美的艺术(文学除外,艺术史,艺术的一般论述,不同艺术的特殊讨论);4)文学(历史与理论,诗歌、散文);5)批评;6)其他各种文献。这本书曾被鲍桑葵列入其《美学史》的参考文献。晚近有一些美学工具书对西方美学经典的目录学有所列举和讨论,通常是罗列一个重要文献的目录,或是按不同时段列出最重要的美学著述,但还算不上是严格意义的美学目录学。西方美学本土接受的知识图谱

西方美学是一个“舶来品”,输入中国不过百多年历史。然而,在中国当代人文学术领域,西方美学却是一个相当重要的知识领域。远的不说,改革开放40年,中国的西方美学研究有了长足的进步,各种各样的西方美学理论和观念都不同程度地进入了中国语境,成为我们知识生产和观念创新不可或缺的重要资源。所以,总结改革开放甚至晚清以来西方美学的本土接受情况,也是必须展开的一个基础性的学术史工作。

中国近现代以来的西方美学研究,其接受史的知识图谱的描绘有多重路径,这里,我关心的是本土研究中有哪些西方美学经典文献被国人所接受、翻译、研究并产生了何种影响。从王国维一代到朱光潜一代,再到李泽厚一代,直至今天的中青年一代,中国美学的好几代人承前启后,研究了不少西方美学的理论派别,译介了不少西方美学重要著作。但是,没人能说得清究竟多少西方美学经典进入了中国学界,这就需要我们对本土的西方美学研究做目录学的整理、分析和统计,进而描绘出一幅西方美学在中国传播和接受的知识图谱。毫无疑问,西方美学中最重要的人物及其著作显然已经引起了中国学者的注意,从古代的柏拉图、亚里士多德,到现代的康德、黑格尔、尼采、海德格尔等。但是,还有很多西方美学经典或著述我们尚不知道,既无译介,更无研究。举例来说,中世纪美学其实有大量文献国人均未涉及,虽然近些年来中世纪美学在西方和中国都有回暖的趋势。再比如,虽然英语美学文献的翻译远胜于其他语种,但是相当数量的18和19世纪的英语美学文献我们从未涉及。比如英国在90年代末出版了两套丛书,《18世纪美学文献》和《19世纪美学文献》,每套都有8卷之多,收录了着两百年英伦三岛的著名美学家的著述近20种,而这些文献在本土的西方美学研究中几乎没人注意到,更谈不上译介和研究了。这些情况表明,西方美学重要著述或经典文献的译介研究,我们还有很长的路要走。

那么,我们如何看待本土学界对西方美学经典的接受和研究呢?我们只有搞清自己的“家底”,才能进一步拓展本土西方美学经典的译介和资源建设工作。

就本土的西方美学研究来说,还是需要从西方美学的各类著述中探明情况,以下几种类型的著作尤其需要注意。首先是西方美学文献的汉译,这是考察西方美学经典的中国“旅行”的有效路径。就中国美学界的代际构成来看,民国时期的许多美学家都有留学欧美的经历,因此他们的西方美学研究往往直接参考西文原著;建国以后的许多美学家由于特定历史条件所限,直接参照西文美学原著来研究美学往往不大可能;改革开放以来,虽然外语已被高度重视,但像民国一代那样直接用西文文献来治西方美学的学者总体上还不多,只要对当代学者所撰写的西方美学著作的参考文献稍加翻检,就会发现相当数量的参考文献是已有的西方美学经典的汉译本。其次是西方美学史的研究。从本土西方美学研究总体情况来看,国内学者尤为钟爱撰写西方美学史,出版的西方美学史论著数量几倍于西方。通过中国学者所撰写的西方美学史著作,可以清晰地看到哪些西方美学经典文献进入了中国美学的视野,以及它们被如何评价和阐释。再次是西方美学研究专著。这类书在中国的美学研究中非常丰富,题目多样,数量庞大。从专题研究到专人研究到学派研究等。尤其是改革开放以来,中青年学者撰写的西方美学研究型著作井喷式地出现。对不同的西方美学研究著述的分析,可采用历史分期原则来取样,每个时代美学研究专著的总量情况,按比例地取得一定数量的来源文献的样本,从中瞥见本土学界对西方美学的接受和阐释水平。复次是西方美学研究论文。中国美学界研究西方美学的大量论文,表现出中国学者对西方美学经典的不同理解和应用,这类研究可以借助CSSCI来源期刊和知网(CNKI)等大型数据库来检索和查询,从高被引学术论文中确定统计样本,然后对这些作为样本的高被引论文中具体查探西方美学经典的被引和被研究的真实状况,得出一些重要的统计数据。再复次是大量的博士学位论文。中国人文社会科学研究的主力军是高校的研究生,而博士生的水准代表了中国人文社会科学的未来。从大学体制来看,中国的美学研究专业分散在各高校哲学、中文、艺术和传媒等相关系科,博士学位论文是一个值得关注的中国美学知识生产领域,因为它的一个特点是由青年学子撰写,他们思想敏锐,观点新颖,代表了学术界最具发展潜力的科学共同体。最后一个类型是美学教材。中国大学均开设了美学原理课程,因此,美学原理教材一直是中国美学研究的一个重要阵地。各种教材的数量巨大,品质不一。教材大约有如下几种类型: 一是概论型教材,主要讲授美学基本原理、概念、问题和方法;二是西方美学教材,或是涉及西方美学史,或是涉及西方美学重要人物及其著作。除了直接标明“美学”的教材外,在文学理论、艺术理论、设计理论等专业教材中,也多有西方美学经典的引入和阐发。透过这些类型的著述的统计分析,大致可以看清西方美学在中国的传播和接受状况,进而楬橥本土学者关注什么、忽略什么、缺少什么等问题。以上几个方面的来源文献系统分析和整理,再延伸扩展至其他相关文献,组成一个文献方阵,一张西方美学在中国接受和传布的知识图谱也就可以清晰地描画出来。

西方美学经典的比较文献学研究

比较文献学是以现代文献学为基础,聚焦于跨文化的“理论旅行”的文献学比较,旨在探究特定文献在不同文化语境的不同知识生产、传播和接受领域的文化差异性和相关性。萨义德曾把一种理论从其发源地到达另一文化的情况,称之为“理论的旅行”。他认为这种旅行滋养了所到之地的文化和智识生活,所以“观念和理论从一种文化向另一种文化转移的情形特别值得玩味”(萨义德266)。在特定时期,外来理论的说服力是加强了还是减弱了?它产生了公认的还是无意识的影响?是被创造性地借用还是大规模的挪用?都是值得探究的问题。萨义德尤其关注的问题是:“需要具备一系列条件——姑且可以把它们称之为接受条件,或者,作为接受的必然部分,把它们称之为各种抵抗条件——然后,这一系列条件再去面对这种移植过来的理论或观念,使之可能引进或者得到容忍,而不论它看起来可能多么地不相容。”(萨义德400—401)萨义德所说的这些复杂情况在西方美学的中国“理论旅行”中都出现过,哪些西方美学理论进入中国语境,并被中国学者或创造性的借用,或大规模挪用,它们发生了什么变异和作用。

比较文献学聚焦文献,采用比较分析的方法。就西方美学经典而言,就有两方面的工作。一方面,要厘清西方美学经典文献的总体情况,描绘出一个西方美学经典的知识图谱;另一方面,又需要摸清近代以来中国传播接受的情况,描绘出经典文献在中国流传的知识图谱。显而易见,这两张图谱一定存在着许多差异,而两者之间的差异正是我们反思本土西方美学研究特色、成就和问题所必须的。通过这两张知识图谱的比较分析,可以发现中西美学关于西方美学的不同认识和阐释,特别是对经典文献认识的差异。由此可以找出我们西方美学研究未来可以改进的路径,尤其是在文献资源建设方面存在的不足和局限,最终提升中国的西方美学研究水准,并在西方美学研究领域形成中国话语权,努力发出具有中国问题意识的学术声音。

那么,如何来比较中西两张不同的知识图谱呢?以下两个方面是比较文献学研究的重心所在。第一,中西语境中西方经典美学家名录对比。两相对照首先可以发现哪些西方美学家在中国美学语境中“在场”,哪些美学家“缺场”了,在此基础上编制出西方美学经典作者的中国语境中“在场”与“缺场”名录。此名录的编制基本反映出中国一个多世纪西方美学研究关注的重点和忽略的人物。有了这个对比名录,便可展开一些颇具知识学意义的延伸性分析。比如对“在场”名单中的西方美学家进一步分析,考察他们分别是在什么时间进入中国美学的知识系统的,与那个时期的中国社会和文化的相关性何在,他们后来的学术生命又如何等。再比如,弄清最初是哪位中国美学家译介和研究的,这些译介当时以及后来又对中国美学产生了何种影响。进一步的研究是对“在场”名录上的西方美学家的“出场”频次做集中和分散的分析,具体考察他们在中国美学一个多世纪的知识建构历程中的如何此消彼长,特别是晚清、民国、建国后和改革开放后四个不同时期的不同接受情况,进而描绘这些美学家在中国语境中被关注热度的变化曲线。这一研究还可以进入关键词分析。威廉斯的关键词对我们很有启发性,他发现了一个规律性现象,关键词在某个时代会一组一组地出现,它们彼此之间所产生的“关联性不仅是思想的而且是历史的结构”。因此,威廉斯强调关键词研究的“一个主旨是强调各词语的相互关联”(15—16)。如果我们把威廉斯的这个发现用于西方美学经典在中国的“理论旅行”,那么,我们也会惊异地发现,西方美学家及其经典在中国的传播与接受,在不同时期也是一组一组地“出场”的。同时,他们的成组出场也带来了一系列新的美学概念或关键词,使得美学研究在特定时期出现了议题、观念和方法上的变化。西方美学家谁和谁一起在什么时期共同出现在中国美学场域中,这是一个非常有趣的西方美学经典作家的相关性研究,这一问题的研究有助于我们理解中国不同历史时期的社会文化的结构以及面临的主要问题。

从方法论上说,比较研究可以在两个层面上展开,一是统计学的经验研究,它涉及大量的数据处理和分析,最终形成某种量化的数据表达;另一层面是抽象的、逻辑的理论分析,它着重于现象的质性判断和解析。努力将统计学的量化分析和理论的质性分析相结合,可客观公正地评判西方美学经典在中国美学的现代发展中的作用,以及中国美学对西方美学经典文献研究和资源建设存在的问题。

第二,中西美学经典文献的目录学比较。这一比较集中在中西美学经典文献的书目比较。透过这个比较可以明晰地看出哪些西方美学经典进入了中国美学的知识系统,哪些经典仍处在被忽略和被遗忘的状态。从目录本身的比较来说,这是一个比较技术性的活儿,只要对中西两个经典书目稍加比对,就可以发现在中国的西方美学研究中有什么、缺什么、多什么、少什么。但问题并非这么简单!我们需要从这个比较中进一步做一些延伸性的研究,如以下一些方面展开的延伸。其一,比较两个书目相同部分的书目,尤其分析这些经典书目在中国一个多世纪的传播接受过程中的集中与分散的分布情况。比如,中国美学界在不同的历史阶段专注于哪些西方历史阶段的文献,哪些语种的文献,哪些作者的文献,等等。还有,哪些文献虽已译介却被冷落而缺乏关注,它们为何不被本土学者所重视等。其二,中国美学知识系统中所缺乏的西方美学经典文献,也要进行集中与分散的结构分析,哪些时代、语种和人物的经典文献最容易被忽略,这些忽略与中国本土社会和文化及特定时期有何种关联。其三,在中国传播和接受的西方美学经典的版本文献学研究,着重考察最热门的前20到50和100种文献,形成一个从Top 20到Top50再到Top100的目录清单。这个清单可以清晰地揭示哪些西方美学经典被中国学界所接受并给与高度的关注。最后,西方美学经典汉译本所依据的原始版本情况分析、不同汉译的版本分析等等。我以为,经过这样的比较文献学研究,便可以完整把握西方美学经典在中国传播接受的情况。

结 语

以上我们讨论了本土西方美学的一个新领域。其实在比较文献学基础上,还有另一个重要的工作,就是拾遗补缺地翻译编撰西方美学经典,使中国美学界的西方美学经典更趋丰富和多样。反观中国学者撰写的西方美学史,由于材料所限,时有文献不足、观点雷同等问题。如果西方美学经典文献的系统译介工作有较大提升的话,便可以在相当程度上改变中国的西方美学研究状况,提升我们西方美学研究的学术质量,增强中国学者对西方美学的批判性话语的声音。

随着中国的经济增长和国力提升,中国学术面临着重新调整中西学术关系的历史契机。如何将我们从一个“理论进口国”转变为“理论出口国”,乃是未来一代中国学者不可推诿的历史重任。俗话说得好,他山之石可以攻玉。我们只有系统深入了解西方美学经典之后,才有可能掌握攻玉的“他山之石”。

注释[Notes]

① 前者如H. B. Nisbet, et al.German

Aesthetic

and

Literary

Criticism

, Vol.1-3. (Cambridge: Cambridge University Press, 1984-85);后者如Paul Guyer.A

History

of

Modern

Aesthetics

(Cambridge: Cambridge University Press, 2014)。② 比如以下两个读本就明显不同,Melvin Rader ed.,A

Modern

Reader

of

Aesthetics

(New York: Henry Holt, 1935,1952); Peter Lamarque, and Stein H. Olsen, eds.,Aesthetics

and

the

Philosophy

of

Art

(Oxford: Blackwell, 2004).③ Susanne K. Langer ed.Reflections

on

Art

:A

Source

Book

of

Writings

by

Artists

,Critics

,and

Philosophers

(Baltimore: Johns Hopkins Press, 1958); George Dickie, et al., eds.Aesthetics

:A

Critical

Anthology

(New York: St. Martin’s, 1989); Morris Weitz ed.Problems

in

Aesthetics

:An

Introductory

Book

of

Readings

(New York: Macmillan, 1959).④ 在汉语中,文献是指“有历史价值和参考价值的图书资料。”(《现代汉语词典》)在国内学术界,文献学的概念多指中国古典文献学,“文献学主要是研究文献的形态、文献的整理方法、文献的鉴别、文献的分类与编目、文献的收藏、文献形成发展的历史、各种文献的特点与用途、文献的检索等等。”参见杜泽逊《文献学概要》(北京: 中华书局,2001年)5。在西文中,没有单一的文献学概念,有多个概念来意指这一学科,与本文所讨论的问题最为接近的就是bibliography。依据《牛津英语词典》,这个概念的单数形式是指一本著作中的参考书目,而其集合名词的意思则是指“一些书籍作者、印制、出版和编辑等方面的历史或系统描述”。这个概念的另一种译法是“目录学”。

⑤ 在美学史领域也有很少一些文献目录学的著作,比如Charles M. Gayley, and Fred N. Scott, eds.A

Guide

to

the

Literature

of

Aesthetics

(Berkeley: University of California Press, 1890);但艺术史学科这类目录学著作却有很多,而且文献非常丰富。典型的如Etta Arntzen, and Robert Rainwater, eds.Guide

to

the

Literature

of

Art

History

(Chicago: American Library Association, 1980),就是一本很有用的艺术史经典文献的目录学著作。这本经典的目录学著作晚近又出了第二版,做了较大修订,增加两百多页新的目录内容。见Max Marmor ed.Guide

to

the

Literature

of

Art

History

2

(Chicago: American Library Association, 2004).⑥ Charles M. Gayley, and Fred N. Scott, eds.Guide

to

the

Literature

of

Aesthetics

(Berkeley, 1890).⑦ 参见以下书目: Eran Guter.Aesthetics

A

-Z

(Edinburgh: Edinburgh University Press, 2010);Dabney Townsend.Historical

Dictionary

of

Aesthetics

(Lanham: The Scarecrow Press, 2006); Anna Christina Ribeiro.The

Continuum

Companion

to

Aesthetics

(London: Continuum, 2010).⑧ John V. Price ed.Aesthetics

:Sources

in

the

Eighteenth

Century

(Bristol: Thoemmes, 1998); John V. Price ed.Aesthetics

:Sources

in

the

Nineteenth

Century

(Bristol: Thoemmes, 1999).引用作品[Works Cited]

《不列颠百科全书》详编(第二卷)。北京: 中国大百科全书出版社,1999年。

[Encyclopaedia

Britannica

. Vol.2. Beijing: Encyclopedia of China Publishing House, 1999.]爱德华·W.萨义德: 《世界/文本/批评家》,李自修译。北京: 生活·读书·新知三联书店,2009年。

[Said, Edward W..The

Text

,the

World

,the

Critic

. Trans. Li Zixiu. Beijing: SDX Joint Publishing Company, 2009.]雷蒙德·威廉斯: 《关键词——文化与社会的词汇》,刘建基译。北京: 生活·读书·新知三联书店,2005年。

[Williams, Raymond.Keywords

:A

Vocabulary

of

Culture

and

Society

. Trans. Liu Jianji. Beijing: SDX Joint Publishing Company, 2005.]——《17—19世纪法国美学主潮》评介

——《巴蜀美学史稿》评介