呼吸内科长期卧床患者预防下肢血栓形成

李嘎

(高青县常家中心卫生院,山东淄博 256309)

对于呼吸内科来说, 主要收治泛细支气管炎、间质性肺炎、病毒性感冒、急性肺炎、鼻咽炎、支气管病、肺热、肺纤维化肺病、化脓性扁桃体炎、小细胞肺癌、陈旧性肺结核等患者,部分患者需要长期卧床,而易发生下肢血栓形成[1]。 下肢深静脉血栓形成是临床常见的一种疾病,该病发生同长期卧床、个体肥胖、凝血机制异常、静脉曲张等有关,临床表现主要是下肢肿胀、疼痛、浅表静脉曲张以及下肢皮纹增高等,对于病情较重者来说,可出现股青肿,甚至是血栓脱落而进入肺部出现肺栓塞[2]。 为探讨在呼吸内科的长期卧床患者中下肢血栓形成的预防, 选2016 年1 月—2019年1 月在该院呼吸内科医治的长期卧床患者(80 例)进行研究,研究具体内容如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选在该院呼吸内科医治的长期卧床患者(80 例)进行研究,随机数表法分成甲组与乙组,甲组40 例,乙组40 例。甲组中22 例是男性,18 例是女性;患者年龄在30~79 岁之间,其平均是(56.20±2.41)岁;26 例患者是高中及以下学历、9 例患者是大专学历、5 例患者是本科及以上学历。 患者体重在43~70 kg 之间,平均体重为(51.42±1.39)kg。 乙组中23 例是男性,17 例是女性; 患者年龄在31~78 岁之间, 其平均年龄是(56.12±2.35) 岁;24 例患者是高中及以下学历、10 例患者是大专学历、6 例患者是本科及以上学历。患者体重在42~68 kg 之间,平均体重为(51.12±1.35)kg。两组资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),可做对比。

1.2 方法

乙组常规护理,在此基础上甲组加下肢血栓形成预防护理:(1)密切监测患者的下肢周径和颜色变化情况,通常情况下如果患者的下肢周径持续增加就说明下肢静脉回流受到阻碍,如果下肢皮温升高、颜色加深就表示下肢感染,及时发现异常,给予患者下肢血管彩超检查。 (2)那患者的下肢适当抬高,并且定时帮助其翻身,可促进静脉回流,并鼓励其早期进行活动。 为不存在禁忌证的患者选择适合的弹力袜,进行循序的减压弹力袜治疗,定期观察其松紧度,还要确保袜子不发生折叠,患者每天脱掉弹力袜的总共时间要少于30 min。 (3)当患者要进行下肢静脉穿刺输液时,不要在一条下肢静脉上反复的穿刺,要定期更换穿刺的腿和静脉,对于偏瘫者来说尽量不要在患肢上进行静脉穿刺输液。 同时,护理人员要提高穿刺技术,并严格按相关操作规程进行操作,有意识的保护患者下肢的血管。 (4)嘱患者家属定期按摩患者下肢的肌肉,从下肢远端向下肢近端的方向按摩,使患者下肢得到被动运动,每次按摩15~20 min,每天按摩4~6次。同时鼓励、监督患者在床上进行下肢膝关节以及踝关节等背屈运动。 (5)强化下肢血栓形成的高危人群宣教,详细向患者讲解下肢血栓形成的原因、后果以及危险因素,从而提高患者以及家属的警惕性。 向患者和家属讲解下肢血栓形成常见的症状,告知患者如有不适要及时向医护人员说明,并劝患者戒烟。 (6)由于患者卧床时间比较长,机体高凝,因此医护人员要针对其营养情况为其补充所需的能量、维生素以及蛋白质,嘱患者多食低脂、高蛋白等食物,避免增加血液粘稠度, 如有必要可遵医嘱给予患者抗凝药物进行治疗。 (7)护理人员要详细了解患者的一般资料,耐心倾听其对诊疗、护理的建议以及意见,要把握患者心理情绪的变化情况,长期卧床患者本来就存在较多的不良心理和情绪, 而对治疗和护理等产生不利影响,因此医护人员要针对患者的实际心理状况给予疏导,告知长期卧床对于疾病的意义,给予患者开导,确保患者以积极的心态面对疾病、治疗和长期卧床。

1.3 观察指标

在护理中和护理后,观察两组发生下肢血栓形成的情况。

1.4 评价标准

护理满意度,自制护理满意度调查表评估两组患者对于护理的满意情况。

1.5 统计方法

经SPSS 22.0 统计学软件分析数据,经[n(%)]表示护理满意度、下肢血栓形成,行χ2检验,P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 总结护理满意度

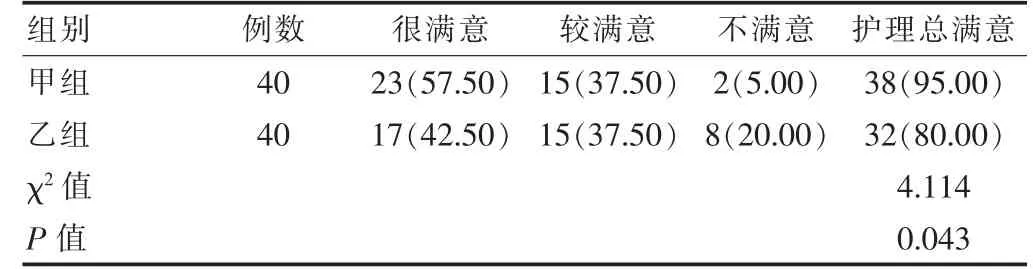

甲组护理总满意度高于乙组,差异有统计学意义(χ2=4.114,P=0.043)。 详见表1。

表1 总结护理满意度[n(%)]

2.2 总结下肢血栓形成情况

在40 例甲组患者中, 有1 例患者发生下肢血栓形成,其概率是2.50%。在40 例乙组患者中,有7 例患者发生下肢血栓形成,其概率是17.50%。 甲组下肢血栓形成的发生率低于乙组, 差异有统计学意义 (χ2=5.000,P=0.025)。

3 讨论

人体下肢血液的回流动力主要是来源于机体下肢的活动,一旦患者长期卧床,其下肢就会长时间的不活动或者活动减少, 而减慢了下肢静脉血液的回流,导致血液长期在下肢静脉中滞留,从而增加血液凝血成分解除血管壁的机会,特别是血小板解除血管内膜的机会明显增多,导致血小板在血管内膜上积聚黏附,构成血栓形成核心的原理。 同时,血液减慢还能使凝血酶以及其他凝血因子等激活,如果达到凝血的浓度就会形成血栓[4]。 对于下肢深静脉血栓来说,属于临床常见的一种血管疾病,其发病率在周围血管疾病中占2/5,目前发生率咋逐年递增,如果机体出现下肢深静脉血栓后,就会提高肺栓塞的发生风险。 有研究指出:下肢深静脉血栓形成同卧床时间、机械通气时间、频繁的静脉穿刺、镇静剂、心功能、脱水药等存在一定的联系。 对于呼吸内科的长期卧床患者来说,下肢深静脉血栓形成的因素是:高凝状态,由于长期卧床患者大都是老年人,机体大都处于高凝状态,再加上给予其利尿、脱水等治疗时,使高凝状态加重,从而易出现下肢深静脉血栓;血流滞缓,对于下肢的血液来说,其回流主要是通过胸腔负压、静脉瓣膜、小腿肌肉收缩等避免血液倒流进行维持。 一旦患者长期卧床,其下肢肌肉的收缩力就会明显的下降,压迫到髂血管,特别是当患者的心功能不全时,会严重阻碍患者下肢的血液回流。 而且肺气肿以及肺心病等疾病可提高胸腔负压, 从而使下肢血液的回流阻力增加;静脉瓣膜损伤,对同一部位以及同一血管进行反复的穿刺、使用高浓度强刺激药物、有创监测等,对下肢静脉的内膜可造成损伤,而在内膜发生损伤后就会导致内膜下层胶原发生裸露,而激活血小板,从而释放较多的存在生物活性物质,使内源性凝血系统启动[5]。 为探讨在呼吸内科的长期卧床患者中下肢血栓形成的预防, 选2016 年1 月—2019 年1 月在该院呼吸内科医治的长期卧床患者(80 例)进行研究,而研究结果是:甲组护理总满意度高于乙组,差异有统计学意义(P<0.05)。 甲组下肢血栓形成的发生率低于乙组,差异有统计学意义(P<0.05)。从该次研究结果中可以看出:给予呼吸内科长期卧床患者下肢血栓形成预防护理能明显降低下肢血栓形成的发生率,而且还能增加患者对于护理的满意度。

因此,应给予呼吸内科的长期卧床患者预防性的护理措施,确保患者充分地意识到、了解下肢血栓形成的危险因素,从而提高患者的依从性,最终使下肢血栓形成的风险下降。

综上所述,在呼吸内科的长期卧床患者中,给予患者下肢血栓形成预防护理可降低下肢血栓形成发生的风险,同时还可提高患者的满意度。