声乐教学中的“诗教”实践

王静

摘要:中国有着灿烂的诗歌文化,“诗教”则是中华传统文化教育的一个亮点。教育界公认学习中国古典诗歌既可以提高学生的欣赏水平和审美情趣,又能够培养学生对祖国语言文字的情感。而作为国民教育的基础领域——幼师教育,其教学目标之一就有掌握引领幼儿诵读古诗的方法,指导幼儿领悟诗词中蕴含的各种美的元素和意味的技巧。

关键词:声乐教学 “诗教” 古典诗歌吟唱教学

中图分类号:J60-05 文献标识码:A 文章编号:1008-3359(2019)22-0121-03

中国有着灿烂的诗歌文化,“诗教”则是中华传统文化教育的一个亮点。孔子曾经教导弟子说:“小子何莫学夫《诗》?诗,可以兴,可以观,可以群,可以怨”(《论语·阳货》)。孔子认为,读《诗》可以培养联想力,提高观察力,锻炼合群的性格,抒发怨恨的感情。《尚书·尧典》中指出“诗言志,歌永言”。

可见,上古时代,圣人贤者的共识就是诗歌是表达志向抒发情感的重要工具。直到现代中国,教育界公认学习中国古典诗歌既可以提高学生的欣赏水平和审美情趣,又能够培养学生对祖国语言文字的情感。而作为国民教育的基础领域——幼师教育,其教学目标之一就有掌握引领幼儿诵读古诗的方法,指导幼儿领悟诗词中蕴含的各种美的元素和意味的技巧。

作为诗教的最基础的环节,古代的教育机构,从乡村私塾、宗族学堂直到国家级的太学,都是以引领生徒吟诵诗歌为“重头戏”的。但是由于种种原因,古诗吟诵有将近一个世纪在现代学校里几乎销声匿迹了。最近几年,在习近平总书记继承和弘扬中华优秀传统文化的思想的指引下,在教育部的具体指导下,全国许多中小学都兴起了吟诵古诗的热潮。但是,据笔者观察,目前很多幼师培养单位包括很多高职中职学校,古典诗歌吟诵教学还没有开始启动。

恒星科技学院幼师学院艺术教研室鉴于古诗吟诵是横跨语文课和声乐课的特点,在自己的声乐课上增添了诗教环节,形成语文课与声乐课互为红花衬绿叶的格局。我们的工作包括如下几项:调整理念、建设课程与教材、教学实践、反馈整合。

一、調整理念

目前关于古典诗文吟诵的概念,说法较多,但是比较统一的看法是两种。一种是吟诵,就是带有一定音乐性的朗诵,例如旋律感和节奏感比较鲜明的诗词朗诵。另一种是套用一定的固有调子的半诵半唱,即通常所说的“唱诗”,本文称之为“唱式吟诵”。

“吟诵”几乎等于目前大家经常参与的诗歌朗诵比赛的朗诵,音节变成了“长言”,音节内的声调的调值受朗诵语调的影响发生了一定的变异,但仍然没有脱离语言的范畴。

“唱式吟诵”又分为两种情形。一是使用方音的吟诵,例如粤方音吟诵和闽方音吟诵。所用调子听来古色古香。二是使用普通话语音的吟诵,所用调子有两个流派:一是在北方方言区的私塾吟诵调基础上开发出来的吟诵调,例如徐建顺推广的吟诵调;一是在其他方言区私塾(或家塾)吟诵调基础上开发出来的,例如陈琴推广的吟诵调。

目前,“唱诗”或“唱式吟诵”即半诵半唱的吟诵形式正在中小学里普及,对诗教的拓展具有促进作用。但是,由于吟诵本身的局限性,例如调子色彩单调、方言障碍、再现及表现古诗词原作的能力不强,实际上并没有得到广大中小学教师特别是语文教师和声乐教师的认可,甚至在心理上是抵制的。

很多语文教师反映,这种“唱诗”有三个问题:第一,“唱诗”的诗教效果并不比诵诗强,甚至在唱诗不得要领的情况下,还会让诗教的审美创美大打折扣。第二,“唱诗”的适应面不宽,并非所有的诗歌都适合纳入“唱诗”,“唱诗”不能取代“诵诗”,充其量是在形式上对诵诗的补充,有人幽默地说:唱诗给诵诗加了味精。第三,方音唱诗作为文化遗产应该珍惜、保护,但不宜在中小学内推广,否则与国家推行普通话的政策精神相违背。

而声乐教师则认为,半诵半唱式的“唱诗”缺乏音乐表现力,多诗一调,个性全无,旋律不规范,节奏不明晰,表情不丰富不细腻。这样的“唱诗”不可能作为声乐教学的内容。

作为声乐教育工作者,我们的看法与上述同行们的看法大致相同。我们曾尝试过教高职幼师生学习“唱诗”,学生们新奇过后,很快就兴趣索然,他们很直白地反映:曲子不美,不好听,不适合年轻人唱。

那么,如何对待这种尴尬局面?诗教如何深广地推行?我们受CCTV《经典咏流传》栏目的启发,将唱式吟诵改良为“吟唱”,即借助声乐化的手段促进诗教。具体做法是:选取适合歌唱的诗词,将其谱写成规范的歌曲,利用不同的演唱形式再配上合适的伴奏,以此为教材,由教师在声乐课上用启发式教学的模式,把学生的兴趣放在第一位,让学生感悟诗词、学演诗词歌曲,把带有故事性的古典诗词编成一个个小音乐剧再配上舞蹈,展示在舞台上。把中国的古典诗词歌赋用一种新的形式演绎出来,体现出其中国式的美感。

二、建设课程与教材

(一)课程建设

由于恒星幼师现行的声乐教学大纲中没有与诗教相关的教学任务或目标,而且课时有限,我们本着与时俱进、探索前行的原则修订了大纲,补充了相应的内容。压缩了原有的重复性明显或时代感不强的教学内容,而代之以诗词歌曲的教学。我们立下新的教学目标:在声乐教学中,适度融入诗教,在演唱模式上根据作品背景不同的要求采用了:民族、美声、流行的三种演唱方法。在后期作品的演绎上我们又采用了重唱、合唱、对唱,同时还融入了流行的音乐伴奏模式,大大提高了学生学习演唱的兴趣爱好,开拓了他们的视野,让学生了解到所谓的古典诗词不再是乏味的之、乎、者、也,同时也是一种时代的产物和与时代接轨的新型音乐表现形式。在这样创新模式的学习中更能让学生通过音乐去感悟诗词、学演诗词歌曲,唱出优雅动听的歌曲,并掌握教授幼儿诗词歌曲的方法技巧,即:兴趣、 演唱、教授三合一的教学目的。

(二)教材建设

根据所设定的教学目标,我们建设了适应诗教需要又独具特色的教材以及与之配套的辅助教材。教材核心体例如下:

1.文学篇。含诗词文本、作者简介、创作背景、译文、诗意赏析。(例略)

2.唱法篇。含歌曲解析、唱法指导。

演唱提示:……演唱本作品,开始要像诉说性一样的带入,后面的转折部分将本曲推向高潮部分……注意几个入声字的音色把控,一方面“入声短促急收藏”,一方面要注意保持旋律的流畅,做到“一断即连”。

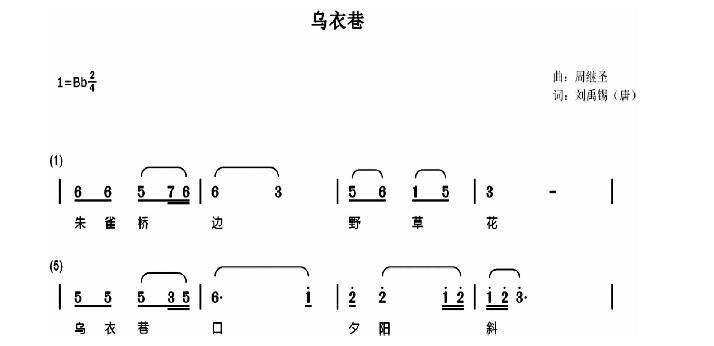

钢琴正谱片段:

从上引教材片段中可以看出,这样的体例及其内容对保证诗教质量、提高诗教效率、加厚诗教的艺术韵味是大有裨益的。教材中所有的诗词曲谱均由课题组成员周继圣教授吟唱创作,由专业作曲家规范整合,再由专业声乐演唱者进行视唱,保证了曲谱的准确性、艺术性和适用性。

三、教学实践

(一)层级式教-练模式

我们的教学实践采取了“层级教-练模式”。由于每班的学生较多,任课教师加上课题组成员即便是一齐上阵,也无法实现“微型班组”学练。有鉴于此,我们采取了教师精细指导优秀生,优秀生配合示范音频领导普通生演练,教师适时验收的教-练模式。如此操作,形成了以教师为龙头的层级式学练系统,大大地提高了效率。

(二)学演结合,练赛结合

我们本着知行合一、学以致用的原则,在增强学生的学习能力、表现能力、教学能力等方面多下功夫,想方设法激励学生勤学苦练,其中一个重要措施就是学演结合,练赛结合。

所谓学演结合,是说学习诗词和诗词歌曲时要进入角色,一是进入诗词的意境、情境甚至诗词中的人物的内心世界,化身为对象物(“化象”),二是要自我设计舞台形象,让自己编排的作品在舞台上能够充分的体现出来,从而找到自己的价值感。

所谓练赛结合,就是学练诗词歌曲时涉及到的各種知识、技能都能够纳入到竞技系统。

通过学演结合、练赛结合,将诗教的各个要素都做了全面的落实,学生关于诗教的知识结构比较完整,各项能力都得到了明显的提高。

四、反馈整合

在声乐课上通过声乐手段实施诗教,是一个具有创新性的教学实践,我们走出了第一步,有了良好的开端,受到学生们的欢迎和好评,但是由于学生的音乐素质和文学素养存在较大的差异,教学效果还有一些不尽如人意之处。我们在教学过程中,细心观察,发现问题随时采取针对性措施,例如调整教学内容和教学方法,保证整个教学进程的顺利推进。