基于职业能力开发的德国教学法研究综述

刘翠梅

(常州机电职业技术学院,江苏 常州 213164)

一个国家的经济发展离不开职业教育对人才培养的贡献,高素质技能型人才是国家经济发展的助推器,如何培养出与社会发展相适应、相匹配的岗位人才已成为职业教育面临的一大挑战。早在20世纪60年代,德国人就开始思考需要怎样的职教理论、思想及模式来引领职业教育发展并开展了相关研究。随后诞生了德国职业能力开发理论,这一理论对近代职业教育的发展有着重要的推动作用。

1 职业能力开发的背景

1.1 哲学思想是根本

德国是哲学发源地之一,有着悠久的哲学历史,是理性主义文化的代表。在知识的标准问题上,理性主义认为,理性高于并独立于感官感知,人的理性可以作为知识的来源,也是唯一来源,即知识只能来自于理性思考[1]。这一思想促成了德国19世纪末的校园改革运动,提出学校应重视与社会、生活相关的实科教育,而不是仅仅关注文科教育。19世纪末20世纪初,以狄尔泰为首的德国教育家指出,教育的目的是培养完整的人格。20世纪初,德国“职业学校之父”凯兴斯特纳认为,劳作学校培养出来的学生应同时体现职业技术教育和技能培训的特点,这样的人才才能称之为真正的国家公民。这些思想对德国乃至世界的职业技术教育都有着深远的影响。

1.2 教育学是支撑

德国教育学对世界教育的贡献在于,它培养了一批对世界有着深远影响的“大家”,代表人物有康德、赫尔巴特等。他们分别就教学技术及细致的教学方法进行了深刻的理论分析和探索。“教育”一词在德语中有两种翻译,一种是“Erziehung”,另一种是“Padagogik”。前者注重“养成”,即学生主动性的培养,后者更加强调教学过程中的“技术”[2]。从赫尔巴特用“Padagogik”为他的名著《普通教育学》进行命名不难看出,德国学者非常看重教育中体现出来的技术。在德国,学者们将一切有着系统知识的领域与传统的科学领域同等看待,都作为科学问题进行研究与实践[1]。这些为后来德国发达教学论的研究打下了坚实的基础,并形成了将专业教学与行动过程相结合的德国职业教育的专业教学论体系。

2 职业能力开发的内容

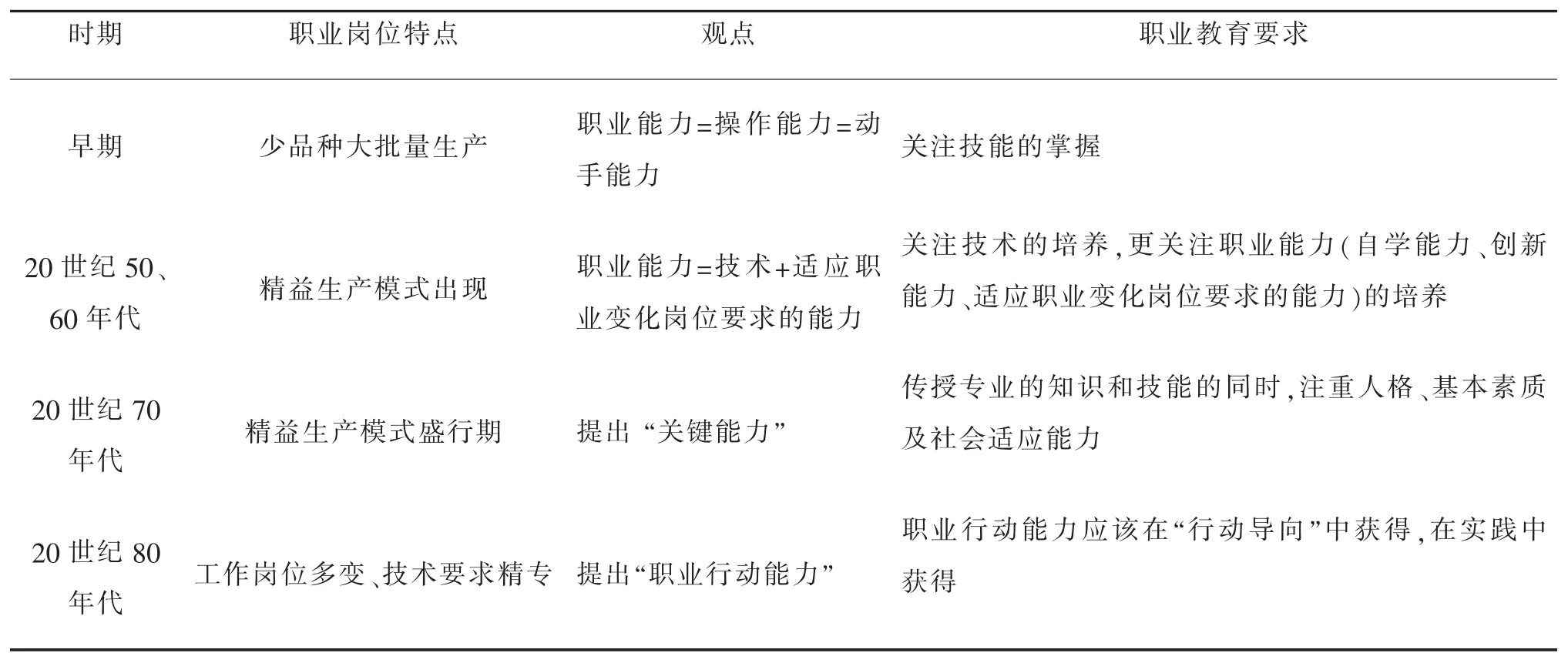

所谓职业能力,是指职业人在职业岗位活动中需要具备的一些能力的综合。它不仅包含专业知识、专业技能,还应该包含职业岗位中岗位的适应能力、岗位的迁移能力以及岗位的协调能力等无法测量的一些能力。不同历史时期,社会生产力对职业岗位的需求不同,职业岗位的相应职业能力的要求也有所不同,职业教育的重点也有所不同。详见下表1所示。

表1 不同历史时期的职业教育要求

从上表中不难发现,德国职业教育始终坚持人才培养服务社会生产,职业岗位需求决定人才培养目标,职业教育要求紧随社会生产力发展需求。在不同历史时期,职业能力的内涵紧随社会生产力的发展而变化。

关于职业能力的划分,德国教育家主要基于以下两大视角。一是从职业能力内容角度进行划分,职业能力可以分为专业能力、方法能力和社会能力。专业能力是指运用现有专业知识和技能,对专业问题和其相关问题的进行正确的评估、合理的分析,并最终将专业问题解决的能力[3];方法能力是指个人在制定工作计划之后,能够通过信息收集与筛选,进行独立决策,并最终完成实施的能力,并能进行准确的自我评价和接受他人客观的评价,并能从失败过程中吸取经验[4];社会能力是指个人生活自理能力、基本劳动能力、选择并从事某种职业的能力、社会交往能力、用道德规范约束自己的能力[5]。二是从职业能力性质角度进行划分,职业能力可以分为基本职业能力和关键能力。其中基本职业能力包括基本专业能力、基本方法能力和基本社会能力;关键能力包括专业关键能力、方法关键能力和社会关键能力。

3 德国职业能力开发途径

3.1 德国基于职业能力开发的教学模式

理论的真正价值在于对实践的指导,德国职业能力开发理念对职业教育进行实践指导的真正价值在于能否基于这一理念进行课程开发,并通过适当的、科学的教学方法实施教学,让学生受益,让社会受益。这对教学模式的影响主要体现在教学目标、课程开发理念以及教学方法这三大方面。

3.1.1 教学目标的制定

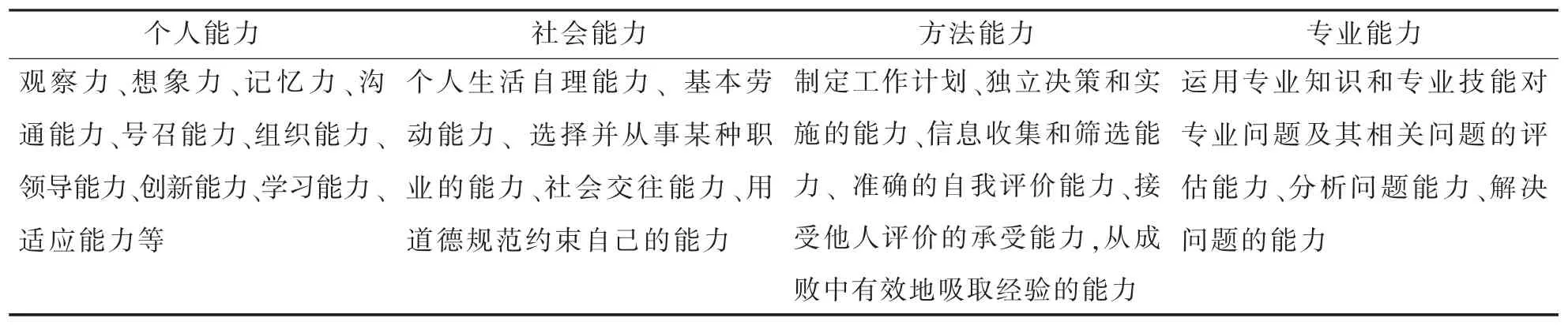

教学目标是对教学实施结果的一种预期,它对教学实施过程具有明确的导向性,是教学过程开展实施的依据。因此,教学目标的制定显得非常关键。自从1974年德国著名学者、职业教育家梅尔藤斯通过研究劳动市场与劳动者的职业适应性关系后提出“关键能力”之后,德国教育界认为,“关键能力”应包含四个方面内容,即个人能力、社会能力、方法能力和专业能力(见表2),并提出职业教育应把提高关键能力作为教学的目标。

表2 “关键能力”的主要内容

从上表中不难看出,教学目标已经从“单一”向“多元”发生转变。在职业教育的过程中,关注专业能力的培养,更关注非专业能力的培养,比如学生的个人能力、社会能力以及方法能力,这些能力的综合才是职业能力的体现。

3.1.2 课程开发的理念

在职业教育实施过程中,课程的重要性不言而喻。课程是教学的纲,合理、有效的职业课程对职业教育的成败起着决定性的作用。基于社会、行业发展的需求,劳动者必须具备一定的职业行动能力,这对职业教育也提出了新要求。教学不应该仅仅停留在基本的、原则性的知识传授层面,应该深入到工作过程中去,和实际工作过程相结合,将工作过程系统化的理念融入到课程开发全过程(即课程目标、课程内容、课程实施以及课程评价)中去,形成相应的课程开发模式。

3.1.3 教学方法的选择

德国职业能力开发理念的基本思想是实践出能力。能力不是教出来的,而是训练出来的。这就要求教学方法的选择应立足于教学内容,根据具体的、不同的教学内容设定相应的实践活动,让学生能够在实践活动中锻炼、提升自己的关键能力。经过长期的实践和时代发展的选择,德国形成了一些比较成熟的好的教学方法,主要有行动导向教学法和范例式教学法[5]。

3.2 德国职业能力开发的实现模式——“双元制”模式

“双元制”模式是德国职业教育的核心,它起源于学徒制度,学徒制度要求学生一方面要在学校里学习专业理论知识,另一方面还必须去企业跟着企业师傅学习实践操作技能。“双元制”职业教育模式的双元性体现在:教育主体的“双重性”——企业和职业学校;受训者身份的“双重性”——学徒与学生;法律依据的“双重性”——职业教育法与学校法;主管部门的“双重性”——联邦政府与州文教部;课程的“双重性”——实训课与理论课;教师的“双重性”——实训教师与理论教师;考试的“双重性”——技能考试和资格考试;证书的“双重性”——培训证书和毕业证书[2]。整个培训包括基础培训和专业培训两个阶段,涵盖专业能力、方法能力和社会能力的整体培养。基础培训主要针对某行业宽泛的基本知识和技能;专业培训是进行本专业相关的知识、技能的学习。

4 结论

德国教学法的成功主要源于两大方面:其一,德国是哲学发源地之一,有着悠久的哲学历史;其二,德国教育学非常发达,涌现出一大批享誉世界的教育学家。在职业教育的发展过程中,德国学者基于职业体系对劳动者素质的基本要求,首次提出职业能力的概念,并指出职业能力在职业活动中的核心地位,同时对职业能力进行了划分,即专业能力、方法能力、社会能力以及基本职业能力和关键能力等。将基于职业能力开发这一理论运用到教学当中,提出职业教育应把提高关键能力作为教学的目标,形成了基于职业能力开发的教学模式以及基于职业能力开发的实现模式。这在职业教育发展史上可以说是一场革新,树立了职业教育的新标杆,值得我们学习、借鉴。