2018年江苏省河蟹病害病情测报分析

张岩,刘训猛,方苹

(江苏省渔业技术推广中心,江苏 南京 210036)

河蟹(Crab)又名螃蟹、中华绒螯蟹和毛蟹等,属节肢动物门,软甲纲,十足目,弓蟹科,绒螯蟹属,中华绒螯蟹种。是一种具有较高经济价值蟹类。江苏是河蟹养殖大省,2018年全国养殖产量800 000 t[1],江苏河蟹产量约占全国总产量的一半左右,是全国河蟹养殖的主要产区。拥有“阳澄湖”、“固城湖”等享誉全国的著名河蟹品牌。

近年来,随着养殖规模的不断增大,单品种、集约化、高密度养殖模式,加之河蟹种质资源不断退化,导致河蟹养殖如河蟹颤抖病[2]、“水瘪子”病[3]、烂鳃[4]、肠炎[5]、纤毛虫[6]等病害频发,严重制约河蟹养殖业的健康发展。2015年全国水产技术推广总站编制了《水产养殖动植物疾病测报规范》行业标准,组织开发了“全国水产养殖动植物病情测报信息系统”,并于2016年1月1日启用,将水产重点养殖地区、重点养殖品种纳入监测系统,各县(市)级、地(市)级和省级测报组织、实施机构分别在每个监测月度的下一个月3、6、9日前对辖区内报表进行数据汇总、分析,以便及时获得水产养殖过程中的主要病害发生情况,并及时做好重大疫情管控工作。本次2018年江苏省河蟹病害病情测报分析数据,源自该监测系统,通过对数据的分析,以期为河蟹养殖病害防控工作提供理论数据。

1 河蟹病害测报点设置情况

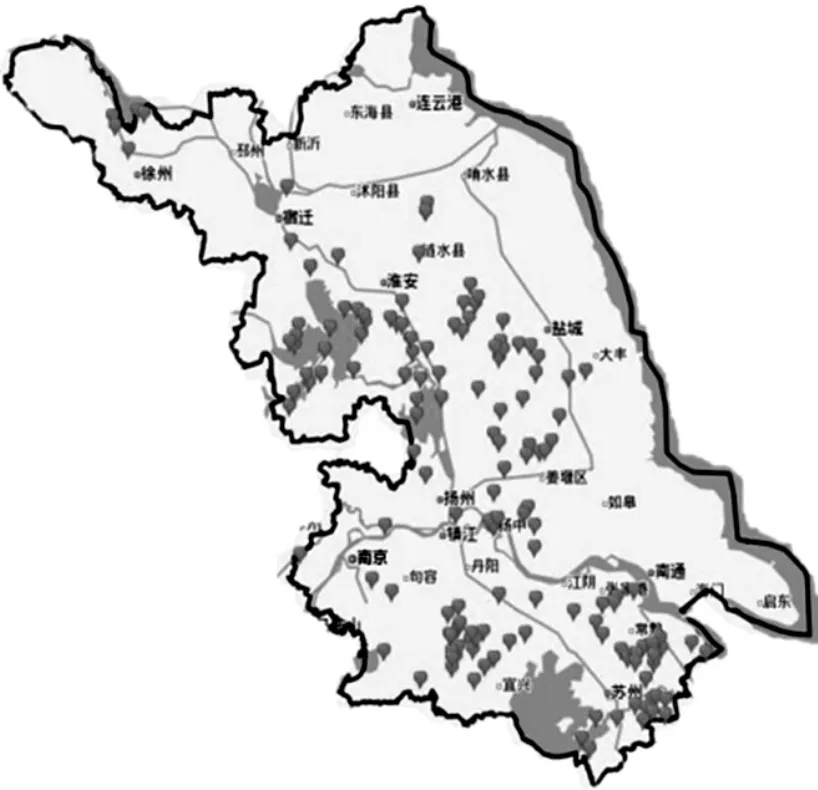

2018年江苏省设立的河蟹病害测报点,主要分布在苏南地区、沿长江带和内陆湖泊周边养殖区以及江苏中北部淮安、泰州、宿迁等河蟹重点池塘养殖区,这些养殖区养殖规模大、集群效应高、品牌发展较成熟、产业链完备,是江苏乃至全国河蟹的主要养殖区域。从图中还可以清晰看到沿海区域是河蟹养殖测报点设置的非重点成蟹养殖区域(图1)。2018年监测点的设置基本涵盖了我省主要河蟹成蟹养殖区域,起到了监控全省主要河蟹养殖区域病害的目的。但从监测数据上报的情况看,所设立的河蟹病害监测点以河蟹养殖合作社、较大的养殖户为主,这些监测点由于规模较大,养殖管理较规范,病害发生率远低于一般个体养殖户,因此现有的监测点无法较完全的说明全省河蟹养殖病害发生情况。

图1 江苏监测点分布图

2 河蟹病害发生结果与分析

2.1 监测面积和监测点放养密度情况

2018年江苏省设立河蟹病害测报点160个,总监测面积11 732 hm2。从表1可以看出所设立的测报点,覆盖了全省12个地级市,47个县(市、区)。从放养密度分析,全省河蟹放养密度在7 500~37 500只/hm2。其中放养密度最低的在盐城市和扬州市为7500只/hm2,亩放养量在500只,这些养殖塘口均为混养塘口。放养密度最高的在苏州市为37 500只/hm2,亩放养量在2 500只。在常州市、淮安市、南京市、苏州市和泰州市均出现每667 m2放养量在2000只以上的测报点。一般认为河蟹最优的亩投放密度在800~1 200只[7],超过2 000只为高密度养殖,此种养殖模式需要更加高效的饲养管理。养殖密度过大河蟹生活的单位空间就变小,为了争取饵料和地盘,易发生打斗,体格壮的吃食多,体格弱的吃食少,长期就会形成规格不整齐,还会造成蜕壳期互残现象。密度大产生的残饵粪便也会增多,分解这些残饵粪便又将消耗大量溶氧,滋生更多微生物,造成水体溶氧不足,病原增多的风险。在长期低氧、高微生物环境中会导致河蟹生长发育受阻,发病风险提高,管理难度加大。产生的后果轻则规格小,重则出现病害导致河蟹大量死亡。

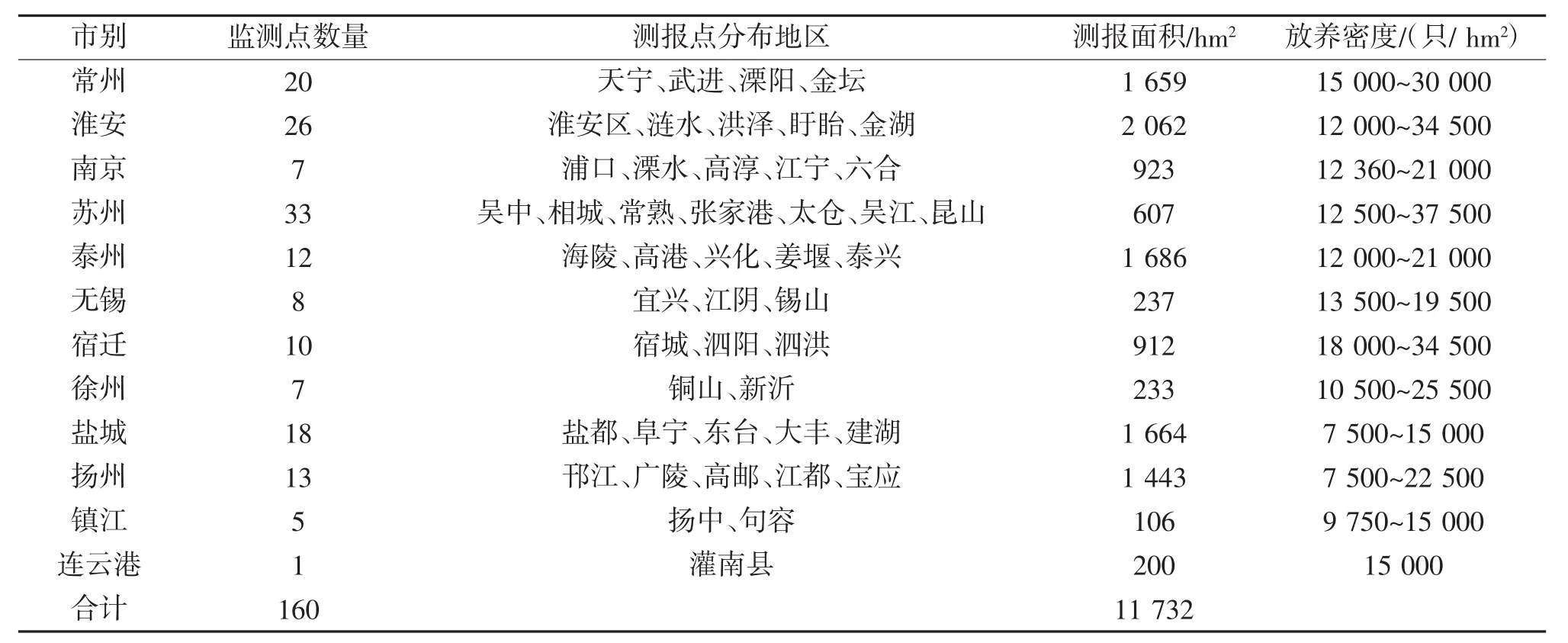

表1 2018年江苏省河蟹养殖病害测报点分布

2.2 监测点病害发生结果与分析

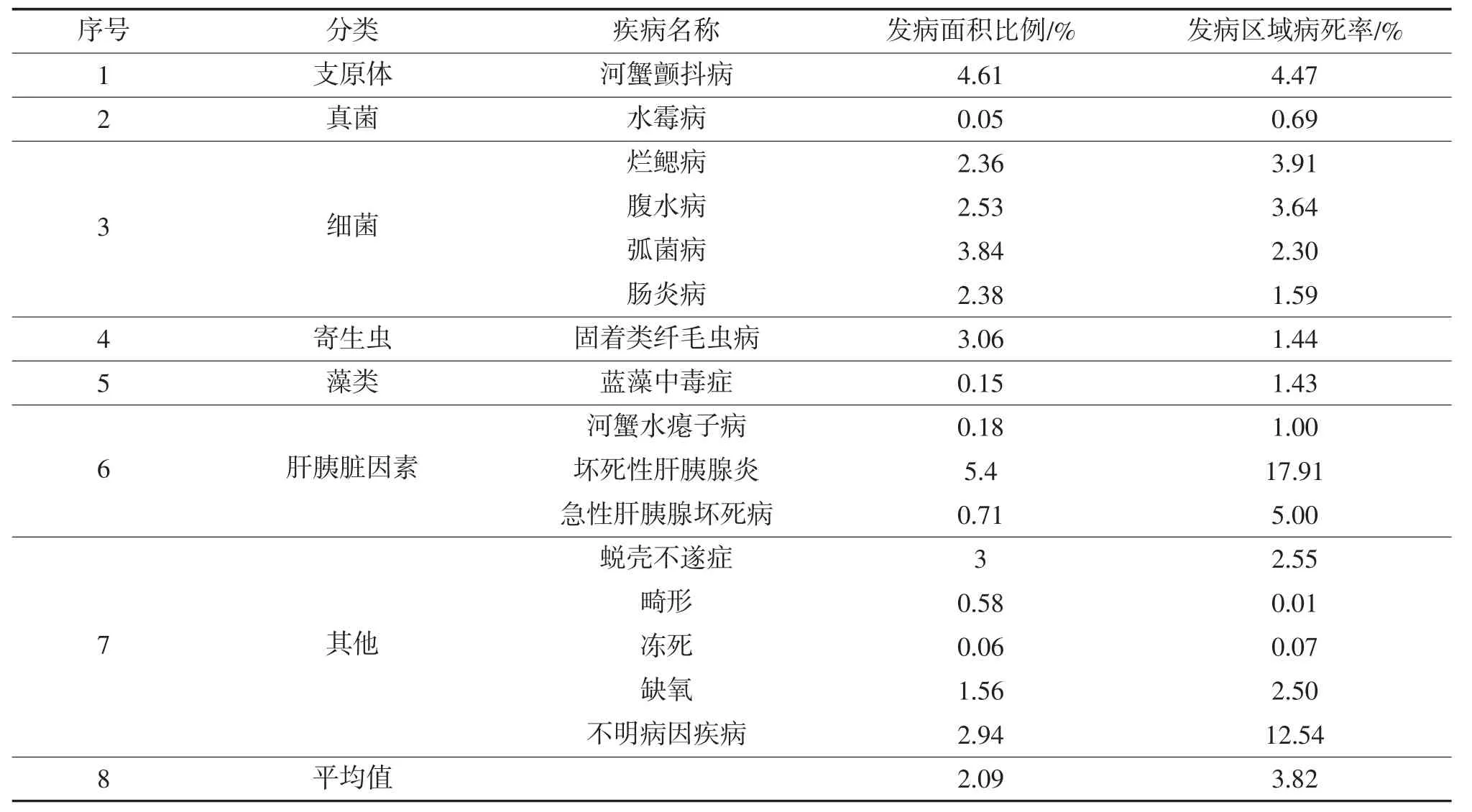

2.2.1 监测点不同种类病害发生情况 2018年江苏养殖蟹类病害占所有水产养殖病害种类的比例为21.18%。河蟹各类病害发生面积为3919.66 hm2,占比为33.41%(3 919.66/11 732)。监测到河蟹16种主要病害平均发病面积比例2.09%(33.41%/16),平均发病区病死率3.82%(61.05%/16)。监测到的病害有河蟹颤抖病、水霉病、烂鳃病、腹水病、蜕壳不遂症、肠炎病、固着类纤毛虫病、蓝藻中毒症、河蟹水瘪子病等。其中由病原微生物引起的主要有支原体、细菌、真菌、寄生虫、藻类共5类。细菌病原是河蟹养殖高发的微生物性病原,有烂鳃病、腹水病、弧菌病、肠炎病4种疾病的发生,发病率均在2.36-3.84%,发病区域病死率在1.59%~3.91%,可见河蟹细菌性病害为常见、低死亡性养殖病害。发病面积比例较高的为“坏死性肝胰腺炎”5.4%和河蟹颤抖病4.61%,发病区域病死率较高的病害为“坏死性肝胰腺炎”17.91%和河蟹颤抖病4.47%(表2),可见2018年影响江苏河蟹养殖的主要病害为“坏死性肝胰腺炎”和河蟹颤抖病。这里将河蟹“水瘪子病”、坏死性肝胰腺炎、急性肝胰腺坏死病河蟹“水瘪子”病3种统计病害并于“肝胰脏”因素为主的病害,因为在2015和2016年一种渔民俗称河蟹水瘪子的病害(原农业部命名为河蟹肝胰脏坏死综合征)暴发流行,最严重的兴化地区80%以上塘口出现“水瘪子”症状。2017和2018年依然还有发生,但发病率较前两年大幅减少。由于该病病因研究工作迟迟未有突破性进展,各界对于病因为病原微生物、环境还是清塘药物残留等观点不一,一直未达成统一的观点。近几年,对于什么样发病症状为“水瘪子”病?“水瘪子”病、河蟹肝胰脏坏死病和河蟹肝胰脏病变综合征是否为同一种病?也尚有争论。关于河蟹颤抖病是2007年在江苏暴发流行的一种河蟹病害,这几年在江苏一直有流行发生,但发病率在可控范围,未见大面积流行暴发,主要流行情况为点状、常发性病害。从表2中还发现一类在统计结果中,标注为“不明病因疾病”其发病面积为比例为2.94%,其发病区域病死率为12.54%。初步分析此类疾病病原可能为病毒,因为在现有病害测报系统的报送过程中,各监测点测报员无法完成病毒性样品的分析工作。

表2 各类河蟹病害区域发生率

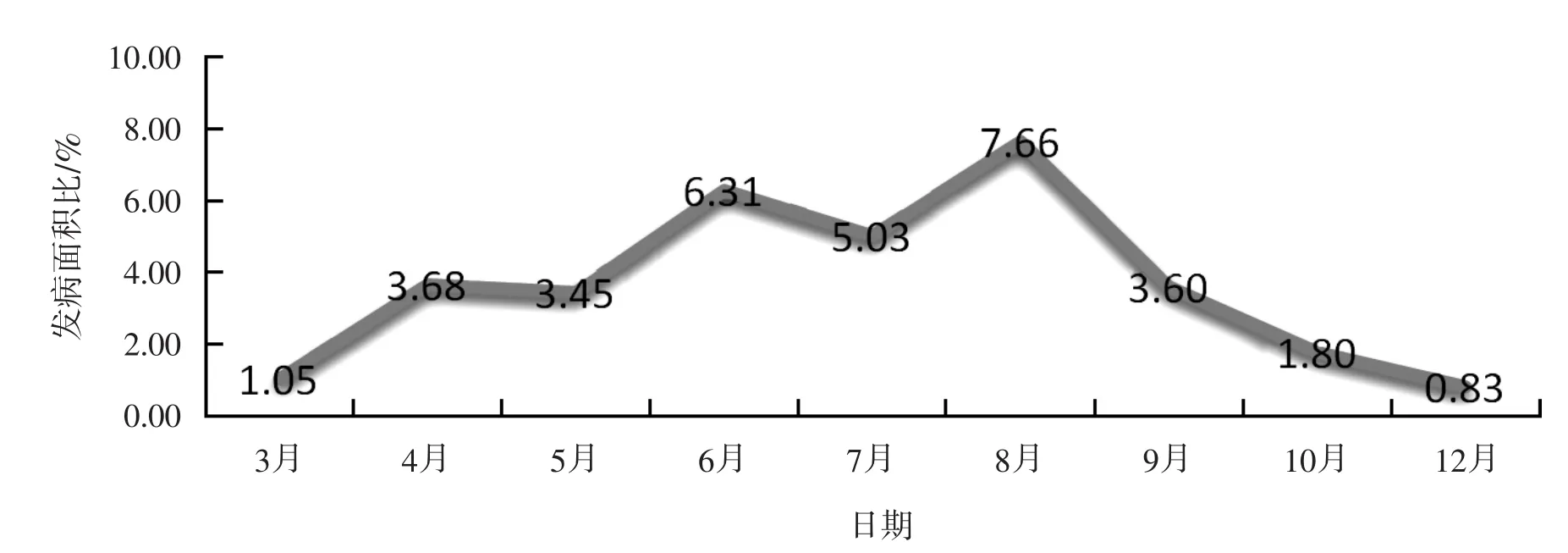

2.2.2 不同月份发病面积情况 2018年江苏省全年监测河蟹累计发病面积为4.45%,不同季节水产养殖蟹类发病面积比情况,3月和12月河蟹发病面积比例最低分别为1.05%和0.83%,10月次之为1.80%,4、5和9月在中间水平为 3.68%、3.45%和3.60%。6、7月为6.31%和5.03%。其中最高的为8月为7.66%。总体看各月份在河蟹病害测报点发病面积均较低,最高为8月的1.02%。主要表现形式为:中间高,两头低的特征,高峰值出现在8月,低峰值出现在12月。这与养殖河蟹生物学特征和病原微生物生活特性相符(图2)。

图2 2018年不同季节蟹类发病面积比

2.2.3 不同月份主要病害发生情况 1—3月监测到主要病害为水霉病、固着类纤毛虫病及蜕壳不遂,从4月开始,烂鳃病和腹水病发病面积比例上升,其中烂鳃病发病区域病死率高达8.26%;5—6月,弧菌病、肠炎病发病面积比例升高,发病面积比例分别为1.73%和1.77%,病死率较低,河蟹颤抖病发病率2.32%,病死率5.58%,此外测报区监测到河蟹水瘪子病,发病率0.21%,病死率1.43%。

7—8月,河蟹肝胰腺坏死发病达到高峰,发病面积比例6.24%,同时河蟹病死率较高,病死率高达19.35%,主要与此季节气温水温高,池塘底部有机质、有害物质大量存在与滋生,塘内水质恶化,滋生弧菌及其他有害病菌等因素有关。8—9月为河蟹颤抖病高发期,发病率6.71%,病死率4.97%,河蟹颤抖病是苏南区域河蟹养殖中死亡量很大的病害,发病快,病程短,典型的症状为步足颤抖、环爪、爪尖着地、腹部离开地面,甚至蟹体倒立,并伴随肝胰腺病变、步足肌肉萎缩水肿等。10月进入河蟹养殖后期,测报区监测到的病害发生率下降,总体发病面积比例2.24%,发病区病死率1.76%,主要为烂鳃病、固着类纤毛虫病以及缺氧引起的死亡等(图3)。

3 对策与建议

水产养殖经常因养殖密度的增加、水质的恶化、种质退化等原因导致不同程度的病害发生,随着养殖品种区域之间的交易、流通不断增加,病害也随之扩散。把疾病扼杀在源头,是预防、控制、减少病害发生和传播的有效措施。针对常见寄生虫和病蟹中分离的致病菌,利用药物敏感性试验的方法,精选高效药物。避免多次、大量使用各种药物对养殖造成应激性刺激。通过微生态制剂调节池塘水质,优化养殖环境。在投饵方面选择优质饲料,合理投喂,保证河蟹可以充分摄食,健康生长。应注重饲料的合理投喂、粗细搭配,避免饵料过量投喂、营养不均衡。做好水质调控,投喂新鲜的饵料,精粗饲料合理搭配,适量拌入多维、免疫多糖等免疫增强剂,增强河蟹抗应激能力和抗病力。