呼伦贝尔典型草原群落退化对其物种多样性及生物量的影响

王百竹, 朱媛君, 山 丹, 刘艳书, 杨晓晖

(中国林业科学研究院荒漠化研究所, 北京 100091)

草原是世界上分布最广的植被类型,同时也是陆地生态系统中重要的生态系统类型之一,草原不仅是畜牧业生产的重要基地,也是防止土地风蚀沙化、保持涵养水源的重要生态屏障,在区域气候、生物多样性、生态保护和社会经济发展等方面发挥着重要作用,是生态环境保护的主要目标[1]。大量研究结果[2-6]表明:自20世纪80年代以来,由于放牧及气候变化的影响,中国的绝大部分天然草原出现了不同程度的退化,进而带来了一系列的生态问题。

在不同时间和空间尺度上,关于草原退化评价标准仍存在很大争议[7]。王新云等[8]认为,草原退化通常指干旱、半干旱和干燥半湿润地区草原的生物和经济生产力的减少或暂时丧失,采用的评价指标多为草原生物量和植被覆盖率的下降率;李博[9]提出了一个草原退化指标体系及草原退化等级划分标准,从能量、质量、环境、草原生态系统的结构和食物链以及草原自我恢复功能5个方面将草原退化程度划分为轻度退化、中度退化、重度退化和极度退化;刘钟龄等[2]则从4个方面对内蒙古草原退化程度进行评定,即草原生物生产量的衰减、优势植物种群的更替、退化演替指标植物的出现率及植物组成的饲用可食性。这些评价方法都有一定的可操作性,但多采用草原群落实地调查数据中的某个指标(如样地总盖度[10-11]、物种重要值[12]或样地地上生物量[13])对草原的退化状况进行评价,并没有形成一个可量化的综合指数用以衡量草原退化程度。

草原生物多样性和植物群落生产力是草原保护的2个关键问题[14],草原生物多样性降低和植物群落生产力减少是草原退化最直接的生态反映。物种多样性作为生物多样性在物种水平上的表现形式,可衡量群落结构和功能复杂性[15],且作为生态学指标能准确反映生态系统的恢复程度,许多复杂的生态学信息都包含在物种多样性的有关指数中[16-17],物种多样性能体现出生物间及其与环境间的关系以及生物资源的丰富性[18]。生物量研究也是生态学研究的一个重要方向[19],是生态系统的数量指标,对生态系统结构及功能研究极为重要,同时也反映了生态系统利用物质和能量的能力[20]。草原生物量可以衡量草地的生产潜力和生长状况,与全球碳循环紧密相关,随全球气候变暖,准确估算草原生物量及其动态变化在全球碳循环方面更加具有研究意义[21]。

呼伦贝尔草原是中国重要的畜牧业产业基地之一,也是欧亚草原的重要组成部分,其植被类型复杂多样,草原植物有1 000余种[22]。近十几年来,由于过度放牧和气候干旱,呼伦贝尔草原大面积退化和沙化,草原生态环境更加脆弱,严重损害了当地的经济发展和民众生活,因此,亟需采取措施进行预防和整治。目前有关呼伦贝尔草原生态系统退化对草原物种多样性及生物量的影响尚不明确,不利于草原植被的恢复以及草原退化预防措施的实施。

鉴于此,作者采用群落物种多样性的研究方法,结合群落调查数据,采用草原群落退化指数(steppe community degradation index, SCDI)定量分析草原退化程度,根据SCDI值对呼伦贝尔典型草原退化等级进行划分,进而分析草原退化程度对物种多样性及生物量的影响,以期为呼伦贝尔草原退化防治奠定理论基础,并为其他草原退化评价提供有效方法。

1 研究区概况和研究方法

1.1 研究区概况

研究区位于内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔河以北的典型草原带(北纬49°45′43″~50°00′25″、东经118°34′47″~120°30′46″),海拔519~797 m。该区域属于温带半干旱大陆性气候,夏季炎热多雨,冬季寒冷干燥,天气晴朗少云、降水较少[23];多年平均气温-3 ℃~0 ℃,年降水量240~400 mm,全年降水量变化较大并由西向东呈递增趋势[24-25],[26]22-23。该区域土壤资源较为丰富,土壤地带由东向西呈“灰色森林土—黑钙土—栗钙土”的过渡带[26]23。

草原植被建群种包括大针茅(StipagrandisP. A. Smirn.)和羊草〔Leymuschinensis(Trin. ex Bunge) Tzvel.〕等种类,还有其他杂类草群落〔禾本科(Poaceae)以外的草本植物群落〕和锦鸡儿〔Caraganasinica(Buc’hoz) Rehd.〕灌丛化的大针茅草原等;在较湿润的草甸草原中有中生禾草和杂类草等,河谷低湿地则是芨芨草〔Achnatherumsplendens(Trin.) Nevski〕和马蔺〔Irislactealvar.chinensis(Fisch.) Koidz.〕等盐化草甸[27-28]。

1.2 样地设置与样品采集

从位于陈巴尔虎旗境内大兴安岭西麓的草甸草原开始,沿乌尔逊河及海拉尔河以北的草原带向西设置1条长195 km的样带,在样带上每隔3 km设置1个面积10 m×10 m的样地,共设置65个样地;在每个样地内划定3个面积1 m×1 m的草本样方,样方间距大于10 m。分别调查每个样方内出现的植物种类及数量,记录样方总盖度以及每个种类的盖度、高度(营养高和生殖高)和密度;同时记录样地的基本信息,包括经度、纬度、海拔和群落类型等。

采用收割法齐地面采集每个样方内的全部草本植物,按种类分别装袋,于80 ℃烘干至恒质量并称量,据此计算地上生物量;在地上部收割后,收集各样方的地表枯落物并装袋,于80 ℃烘干至恒质量并称量,据此计算枯落物生物量。在每个样方内沿对角线设置3个采样点,用直径10 cm的根钻采集土表下0~20 cm深度的根系,清洗后将根系于80 ℃烘干至恒质量并称量,据此计算地下生物量。地上生物量、地下生物量和枯落物生物量之和即为总生物量。

1.3 数据处理和分析

依据《中国植被》[29]和《植被生态学》[30]的群落类型划分方法以及《内蒙古维管植物检索表》[31]对群丛进行划分,以各层优势种(群落中密度、盖度和生物量最大的物种)对群丛进行命名。

采用草原群落退化指数(steppe community degradation index,SCDI)定量草原群落退化程度,其定义为群落的相对盖度(RC)、相对高度(RH)和相对总生物量(RTB)加权平均值的倒数,计算公式为SCDI=3/(RC+RH+RTB),式中,RTB为某样地总生物量与所有样地总生物量的比值。

参照文献[32]的方法分别计算物种丰富度(S)、Shannon-Wiener指数(H′)、Simpson指数(P)和Pielou指数(J)。

使用SPSS 21.0软件进行单因素方差分析和Pearson相关性分析,使用EXCEL 2010软件制图。

2 结果和分析

2.1 草原退化程度的分级结果

根据草原群落退化指数(SCDI)可将呼伦贝尔典型草原群落的退化程度分为4个等级。

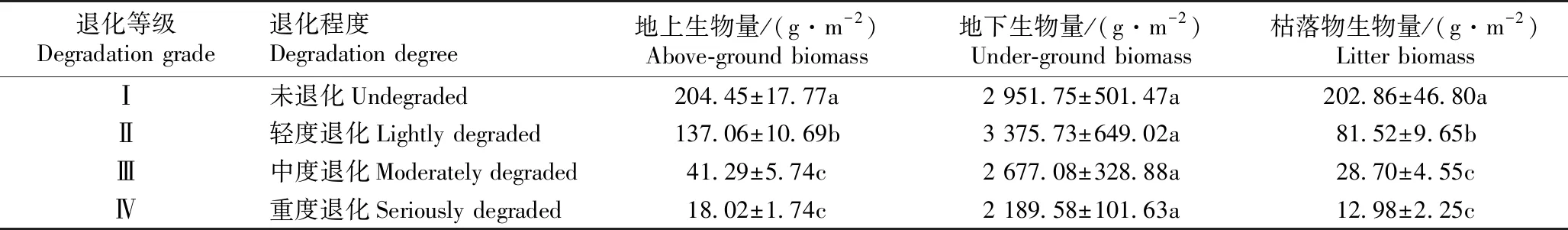

Ⅰ级为未退化草原,0.00 Ⅱ级为轻度退化草原,0.40 Ⅲ级为中度退化草原,0.65 Ⅳ级为重度退化草原,SCDI≥1.00,包含22个样地;优势种主要包括寸草薹、羊草、脚薹草、星毛委陵菜、冰草、亚洲蓍、蒲公英(TaraxacummongolicumHand.-Mazz.)、糙隐子草、尖头叶藜(ChenopodiumacuminatumWilld.)、葶苈(DrabanemorosaLinn.)、大针茅、羽茅、披针叶黄华和黄蒿。这些优势种组成了12个群丛,分别为寸草薹+羊草+亚洲蓍群丛(Ass.Carexduriuscula+Leymuschinensis+Achilleaasiatica)、寸草薹+蒲公英群丛(Ass.Carexduriuscula+Taraxacummongolicum)、寸草薹+冰草群丛(Ass.Carexduriuscula+Agropyroncristatum)、寸草薹+星毛委陵菜+大针茅群丛(Ass.Carexduriuscula+Potentillaacaulis+Stipagrandis)、寸草薹+糙隐子草群丛(Ass.Carexduriuscula+Cleistogenessquarrosa)、寸草薹+尖头叶藜群丛(Ass.Carexduriuscula+Chenopodiumacuminatum)、寸草薹+大针茅+羽茅群丛(Ass.Carexduriuscula+Stipagrandis+Achnatherumsibiricum)、脚薹草+寸草薹+葶苈群丛(Ass.Carexpediformis+Carexduriuscula+Drabanemorosa)、星毛委陵菜+寸草薹群丛(Ass.Potentillaacaulis+Carexduriuscula)、羊草+寸草薹+披针叶黄华群丛(Ass.Leymuschinensis+Carexduriuscula+Thermopsislanceolata)、羊草+黄蒿群丛(Ass.Leymuschinensis+Artemisiascoparia)和冰草+寸草薹群丛(Ass.Agropyroncristatum+Carexduriuscula)。 呼伦贝尔典型草原不同等级退化草原群落的物种多样性差异见表1。结果显示:不同等级退化草原群落间的物种丰富度(S)、Shannon-Wiener指数(H′)和Simpson指数(P)存在显著差异,但Pielou指数(J)无显著差异。其中,Ⅰ级和Ⅱ级退化草原群落的S、H′和P值均显著高于Ⅲ级和Ⅳ级退化草原群落,但Ⅰ级与Ⅱ级退化草原群落间、Ⅲ级与Ⅳ级退化草原群落间的S、H′和P值总体无显著差异。 随退化程度的增大,S、H′和P值均呈逐渐降低的趋势。Ⅰ级退化草原群落的S值为29.50,显著高于其他等级的退化草原群落;Ⅳ级退化草原群落的S值最低,仅为14.14。Ⅰ级退化草原群落的H′值最高,为2.41;Ⅳ级退化草原群落的H′值最低,仅为1.76。Ⅰ级退化草原群落的P值最高,为0.87;Ⅳ级退化草原群落的P值最低,仅为0.77。Ⅰ级和Ⅲ级退化草原群落的J值最高,均为0.82;而Ⅳ级退化草原群落的J值最低,仅为0.79。 退化等级Degradation grade退化程度Degradation degree物种丰富度Species richnessShannon-Wiener指数Shannon-Wiener indexSimpson指数Simpson indexPielou指数Pielou indexⅠ未退化Undegraded29.50±2.50a2.41±0.12a0.87±0.01a0.82±0.07aⅡ轻度退化Lightly degraded23.56±1.75b2.19±0.09a0.84±0.02a0.81±0.07aⅢ中度退化Moderately degraded14.53±1.04c1.83±0.07b0.79±0.01b0.82±0.07aⅣ重度退化Seriously degraded14.14±0.78c1.76±0.07b0.77±0.01b0.79±0.02a 1)同列中不同的小写字母表示差异显著(P<0.05) Different lowercases in the same column indicate the significant (P<0.05) difference. 呼伦贝尔典型草原不同等级退化草原群落的生物量差异见表2。结果显示:不同等级退化草原群落间的地上生物量和枯落物生物量存在显著差异,但地下生物量无显著差异。其中,Ⅰ级和Ⅱ级退化草原群落的地上生物量和枯落物生物量均显著高于Ⅲ级和Ⅳ级退化草原群落,且Ⅰ级与Ⅱ级退化草原群落间存在显著差异,而Ⅲ级与Ⅳ级退化草原群落间则无显著差异。 随退化程度的增大,地上生物量和枯落物生物量呈逐渐降低的趋势。Ⅳ级退化草原群落的地上生物量、地下生物量和枯落物生物量均最低,分别仅为18.02、2 189.58和12.98 g·m-2。Ⅰ级退化草原群落的地上生物量为204.45 g·m-2,显著高于其他等级的退化草原群落;Ⅱ级退化草原群落的地下生物量最高,达到3 375.73 g·m-2;Ⅰ级退化草原群落的枯落物生物量高,达到202.86 g·m-2。 总体上看,在不同等级退化草原群落中,地下生物量最高,大幅度高于地上生物量和枯落物生物量;而地上生物量仅小幅高于枯落物生物量。 退化等级Degradation grade退化程度Degradation degree地上生物量/(g·m-2)Above-ground biomass地下生物量/(g·m-2)Under-ground biomass枯落物生物量/(g·m-2)Litter biomassⅠ未退化Undegraded204.45±17.77a2 951.75±501.47a202.86±46.80aⅡ轻度退化Lightly degraded137.06±10.69b3 375.73±649.02a81.52±9.65bⅢ中度退化Moderately degraded41.29±5.74c2 677.08±328.88a28.70±4.55cⅣ重度退化Seriously degraded18.02±1.74c2 189.58±101.63a12.98±2.25c 1)同列中不同的小写字母表示差异显著(P<0.05) Different lowercases in the same column indicate the significant difference (P<0.05). 对呼伦贝尔典型草原的SCDI值与65个样地的物种多样性和生物量指标进行Pearson相关性分析,并将与SCDI值显著相关的物种多样性和生物量指标进行曲线拟合,结果分别见表3和图1。 由表3可见:呼伦贝尔典型草原的SCDI值与物种丰富度(S)、Shannon-Wiener指数(H′)、Simpson指数(P)、地上生物量和枯落物生物量存在极显著负相关,与地下生物量存在显著负相关,但与Pielou指数(J)无显著相关性;且SCDI值与S、H′和P值以及地上生物量、枯落物生物量和地下生物量的拟合方程均为一元二次方程,相关性均达到极显著或显著水平。 由图1可见:呼伦贝尔典型草原群落的S、H′和P值均随SCDI值的增大呈先逐渐降低后趋于平缓的趋势。未退化草原群落(0.20 由图1还可见:呼伦贝尔典型草原群落的地上生物量、地下生物量和枯落物生物量均随SCDI值的增大呈逐渐降低的趋势。未退化草原群落的地上生物量、地下生物量和枯落物生物量整体均较高,最大值分别达到277.44、12 073.04和498.87 g·m-2。重度退化草原群落的地上生物量和枯落物生物量整体均较低,最小值分别为6.28和1.82 g·m-2;中度退化草原群落(0.65 表3 呼伦贝尔典型草原的草原群落退化指数(SCDI)与物种多样性和生物量的相关系数和拟合方程1) Table 3 Correlation coefficient and fitting equation of steppe community degradation index (SCDI) with species diversity and biomass of Hulun Buir typical steppe1) 指标Index相关系数Correlation coefficient拟合方程Fitting equationR2S-0.636∗∗y=20.29x2-48.55x+42.430.457∗∗H′-0.511∗∗y=0.74x2-1.85x+2.900.288∗∗P-0.429∗∗y=0.14x2-0.32x+0.950.218∗∗J-0.126—AGB-0.878∗∗y=236.27x2-588.87x+374.310.852∗∗UGB-0.275∗y=1 659.51x2-4 186.17x+4 845.520.082∗LB-0.692∗∗y=345.71x2-726.04x+384.050.633∗∗ 1)S: 物种丰富度Species richness;H′: Shannon-Wiener指数Shannon-Wiener index;P: Simpson指数Simpson index;J: Pielou指数Pielou index; AGB: 地上生物量Above-ground biomass; UGB: 地下生物量Under-ground biomass; LB: 枯落物生物量Litter biomass.** :P<0.01; *:P<0.05. —: 无方程No equation. 图1 呼伦贝尔典型草原的草原群落退化指数(SCDI)与物种多样性及生物量的拟合曲线Fig. 1 Fitted curves on steppe community degradation index (SCDI) with species diversity and biomass of Hulun Buir typical steppe 上述研究结果显示:在呼伦贝尔草原4个等级退化草原群落中,重度退化草原群落的样地数量最多;且随退化程度的增大,草原群落的地上生物量和枯落物生物量均呈降低的趋势且存在显著差异,这与草原退化程度密切相关。相关研究结果[33-35]表明:随着草原退化程度的增大,草原群落结构与群落中的优势种发生明显变化;气候变化和人为干扰是导致草原退化的主要原因,其中,过度放牧是导致草原退化的最主要原因。20世纪60年代至90年代,因大面积草原被开垦为耕地,导致呼伦贝尔草原严重退化和沙化,尽管这种耕作方式已被禁止,但严重退化的草原短期内难以恢复。1987年至2002年,呼伦贝尔草原沙化面积的年扩张速率高达6.1%,为中国近年来沙化发展较快的区域之一[36];20世纪50年代至80年代,呼伦贝尔地区平均气温上升1.1 ℃,同期平均降水量则减少54 mm,说明随降水减少和蒸发损失增加,草原退化和沙化加速[37]。因此,呼伦贝尔草原退化是气候变化和草原不合理利用共同作用的结果[38-39]。随着呼伦贝尔草原畜牧强度的变化,草原植物群落的各种类数量及其功能地位也发生了明显改变[33]。由于家畜的选择性采食,草原中优良牧草的比例和生物量大幅下降,最终劣质牧草在群落中占优势;过度放牧导致群落优势种被代替,最终演变成杂类草群落[40],进而使草原植被质量下降。此外,家畜的采食造成植物合成和吸收营养物质的器官被破坏,影响植物光合效率,进而影响植物生长,导致植物群落的高度、盖度和生物量下降[35]。这就是导致呼伦贝尔草原的群落结构、物种多样性和生物量随退化程度的增大而显著降低的主要原因。 Shannon-Wiener指数、Simpson指数和Pielou指数能分别反映群落中植物种类的总数、植物种类所占比例及各种类个体数量分配比例的均匀程度[35]。本研究中,随草原退化程度的增大,物种丰富度、Shannon-Wiener指数和Simpson指数均逐渐降低,但Pielou指数无显著差异,说明呼伦贝尔草原退化主要影响草原群落的物种丰富度,但对物种均匀度无显著影响。刘钟龄等[2]认为,在内蒙古草原退化与恢复演替过程中,退化群落的物种均匀度(Pielou指数)较高,且随恢复演替进程而降低,在成熟群落中趋于匀质化;王合云等[35]的研究结果表明:随草原退化程度的增大,群落的Pielou指数呈逐渐增大的趋势,在重度退化草原中Pielou指数最大,可能原因是重度放牧使群落物种的分布更为匀质化,表现出较高的均匀度。本研究中,随草原退化程度的增大,Pielou指数虽然无显著变化,但仍有小幅降低。在未退化原生草原群落中,物种丰富度较高,盖度较高,物种分布较为均匀;在重度退化草原群落中,过度放牧是导致草原退化的主要原因,动物选择喜好的植物啃食,这些植物种类通常是草原群落的优势种,因此其分布的均匀度降低,但未被啃食的植物在短期内并不会因为优势种的改变使其生态位幅度增加而快速扩散,因此,与未退化原生草原群落相比,重度退化草原群落的物种均匀度不会明显降低。 本文结果表明:随草原退化程度的增大,呼伦贝尔草原地上生物量和枯落物生物量呈逐渐降低的趋势,但地下生物量无显著变化。马维伟等[41]认为,随着草原退化程度的增大,草原群落整体生物量呈明显降低的趋势,草原退化不仅使草原群落生物量减少,也导致其个体生物量减少。未退化的草原生态系统十分稳定[42],土壤水分条件及理化性质处于最佳状态,植物生长发育快速,群落物种丰富,优势种密度高[10]。而在重度退化草原群落中,过度放牧仅使群落地上生物量改变但并未直接导致地下根系的重新分布和生长,因而,放牧对植物地下根系的影响效应有一定滞后性。李剑杨等[43]对呼伦贝尔草原根系分布特征及其与草原退化的关系进行了研究,发现不同草原植物的根系垂直分布构型不同,不同垂直分布构型植物的地下生物量对草原退化程度的响应敏感度也存在差异。由于本研究包含多种不同群落类型,其根系垂直分布构型复杂,因此,随草原退化程度的增大,地下生物量并未发生显著变化。 目前,对草原植被退化状况的研究多采用草原群落实地调查数据中的某个指标,如马梅等[10]和曹旭娟等[11]采用样地总盖度,杨娇等[12]采用物种重要值,吴璇等[13]采用样地的地上生物量对草原退化状况进行评价。相比其他退化指数,作者根据群落调查数据提出了草原群落退化指数(SCDI),其定义为群落的相对盖度、相对高度和相对总生物量的加权平均值的倒数。从群落生态学方面看,这一指标量化解析了草原退化程度与草原群落间的关系;从统计分析方面看,该指标消除了单一指标计算造成的数据误差,是一个衡量草原退化程度的可量化综合指数。但有关SCDI值对草原群落退化程度评价的准确性和科学性及其应用范围还有待更多的研究实例加以验证。 综合分析结果表明:根据SCDI值可将呼伦贝尔典型草原的退化程度分成4个等级,即未退化草原(Ⅰ级)、轻度退化草原(Ⅱ级)、中度退化草原(Ⅲ级)和重度退化草原(Ⅳ级)。随退化程度的增大,草原群落的物种丰富度、Shannon-Wiener指数和Simpson指数均逐渐降低,Pielou指数则无显著变化,说明呼伦贝尔草原退化主要对其物种丰富度和多样性有较大影响。随退化程度的增大,草原群落的地上生物量和枯落物生物量逐渐降低,但地下生物量无显著变化,说明呼伦贝尔草原退化主要对其地上生物量和枯落物生物量有较大影响。草原群落的SCDI值与其物种丰富度、Shannon-Wiener指数、Simpson指数、地上生物量和枯落物生物量呈极显著负相关,与地下生物量呈显著负相关,说明呼伦贝尔草原退化对其生物多样性及生产力均产生负作用。2.2 不同等级退化草原群落间物种多样性的比较

2.3 不同等级退化草原群落间生物量的比较

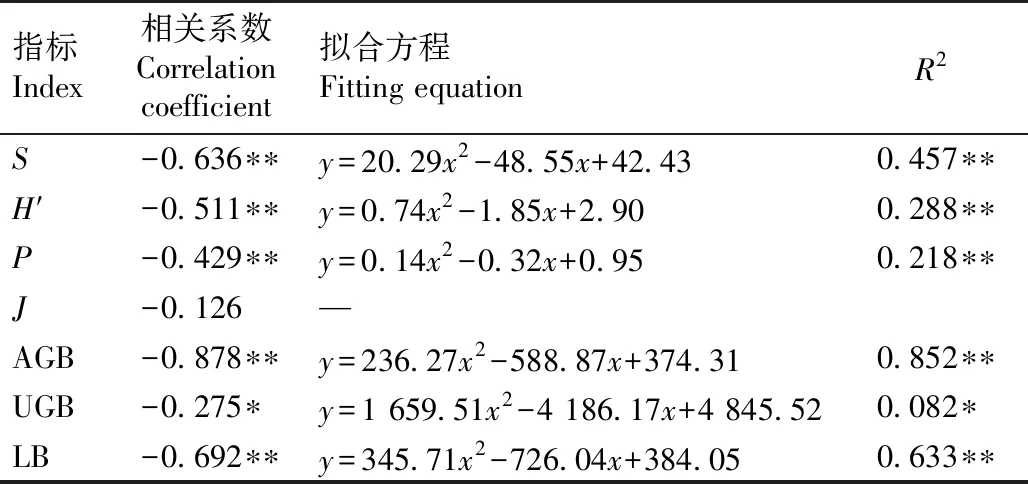

2.4 草原群落退化指数(SCDI)与物种多样性及生物量的相关性

3 讨论和结论