人口城镇化与土地城镇化同步发展研究

段禄峰 魏明

[摘 要]摘要文章以实现“一方水土”与“一方人口”相协调为目的,采用质性研究和模型演绎方法,推导人口城镇化与土地城镇化的发展特征,测度二者发展同步性,提出促进人口城镇化与土地城镇化同步发展的对策建议。研究结果表明:现阶段土地城镇化超前发展,既有对人口城镇化的阶段性追赶,又与国家的产业政策、财政政策息息相关,有其合理性的一面。各地区要根据地域实际,矫正因人口城镇化与土地城镇化不同步发展而引起的“空间失衡”现象。

[关键词]关键词人口城镇化;土地城镇化;同步发展;发展速度;建成区面积

[中图分类号]中图分类号F291.1[文献标识码]A文献标志码[文章编号]1673-0461(2019)11-0045-07

一、引 言

城镇化是削减城乡二元鸿沟、促进乡村振兴和城市繁荣、实现人与自然和谐共生的最佳途径。人口城镇化与土地城镇化同步发展,即人口和土地两种生产要素在城镇化进程中的有效配置,是推动产业发展和集聚效应提升,实现经济和社会效益帕累托改进的先决条件。1994年的分税制改革、1997年的土地储备制度建立、1998年的住房制度私有化改革、2003年的土地“招拍挂”制度的实施等等,发展背景的嬗变推动具有中国特色的“土地财政模式”不断完善,地方政府迅速积累起城市建设的原始资本,驱动原有城市空间不断扩张、新兴城市迅速崛起。根据《中国统计年鉴2017》及《中国城乡建设统计年鉴2017》相关数据显示,1990—2016年间,中国人口城镇化率由26.41%上升至57.35%,城镇常住人口数量由30 195万人增加到79 298万人,年均增长6.25%;与此同时,城市与建制镇建成区总面积由21 106.53平方公里增加到94 031.47平方公里,年均增长13.29%。城镇化发展的两个基本维度,即人口城镇化与土地城镇化的不同步发展,引发城镇空间无序扩张,导致建设用地低效、优质农田大量流失、生态环境不断恶化等问题[1]。

为解决城镇化可持续发展问题,促进人口城镇化与土地城镇化良性互动,学者针对二者的同步性展开实践和理论探索,主要体现在两个方面:一是内涵研究。针对人口城镇化与土地城镇化同步性内涵,已有文献指出应从城镇化质量视角来考量,综合考虑经济、社会、环境、人口、土地等多种因素[2]。二是度量方法研究。部分学者计算一定时期内人口城镇化与土地城镇化发展速度,并进行简单比较[3];也有学者构建较为复杂的测度指标体系,计算人口城镇化与土地城镇化发展指数,并在此基础上继续计算发展度、协调度,进而得到人口城镇化与土地城镇化的协调发展度,并在时间维度上进行自我纵向比较,或同一时点上进行区域横向比较[4]。相关研究得出大致相同的结论,即我国(省域、流域、城市等)土地城镇化超前于人口城镇化,并提出土地管控、户籍改革、产城融合、财政改革等对策。

综上,现有研究建立在人口城镇化速度与土地城镇化发展速度或发展指数应保持一致这一基本假说上,但这一假说却并不成立。城镇化是一个渐变进程,单纯的“速度”与“指数”并不能体现城镇化发展的丰富内涵[5]。虽然乡村人口转移与城镇建成區面积扩张存在显著的正相关关系,但受制于政治体制、自然环境等因素影响,人口城镇化与土地城镇化的发展起点及所处阶段并不一致,二者发展速度不同才应是常态,因而基于速度一致或呈线性关系的假说并不成立。此外,建立评价指标体系测度人口城镇化与土地城镇化发展指数,受制于指标选取和权重量化方法,虽然权重量化方法越来越客观,但指标的选取却受制于主观因素,通过人口城镇化指数与土地城镇化指数比较得出人口城镇化超前、同步或滞后于土地城镇化的结论并不科学;而基于上述两个指数基础上计算出来的协调发展度,并不能明确量化人口城镇化与土地城镇化的发展关系,只能在时间维度和空间维度上进行纵横向比较,并进行主观上的类型划分。本文推导城镇化发展的Logistic模型,解析人口城镇化与土地城镇化的发展特征;通过城镇人口的实际数量推导理论上的城镇建成区面积,并与实际城镇建成区面积相比较,进而得出较为科学的结论,旨在创新人口城镇化与土地城镇化同步发展模式,促进我国新型城镇化健康、可持续发展。

二、城镇化发展的Logistic模型推导

(一)基于城乡生产要素比的指数模型

城镇化,即乡村人口、土地等生产要素不断向城镇转移的过程,包含经济社会变革、地域景观更替、文化观念传播等内涵。城乡人口、土地的演进过程在一定条件下服从异速生长定律[6]。设u表示一个地区的城镇人口或土地,r表示乡村人口或土地;a表示一个区域的城镇人口增长率或土地增长率,b表示乡村人口增长率或土地增长率,则这个区域的城乡人口或土地增长速度分别为:

du(t)dt=au(t),dr(t)dt=br(t)(1)

由公式(1)得:

du(t)u(t)dt-dr(t)r(t)dt=a-b=k(2)

其中,k为城乡人口增长率或土地增长率之差,对公式(2)积分,得到:

∫du(t)u(t)-∫dr(t)r(t)=k∫dt→lnu(t)-lnr(t)=

kt+C(3)

其中C为积分常数。设城乡人口比或土地比为X(t)=u(t)/r(t),则有:

lnu(t)-lnr(t)=lnu(t)r(t)=lnX(t)=kt+C(4)

设初始时刻t=t0,X(t)=X0,则由公式(4)推出:

lnX(t)-lnX0=kt-kt0→lnX(t)X0=k(t-t0),进而得出:

X(t)=X0e-kt0ekt=ηekt(5)

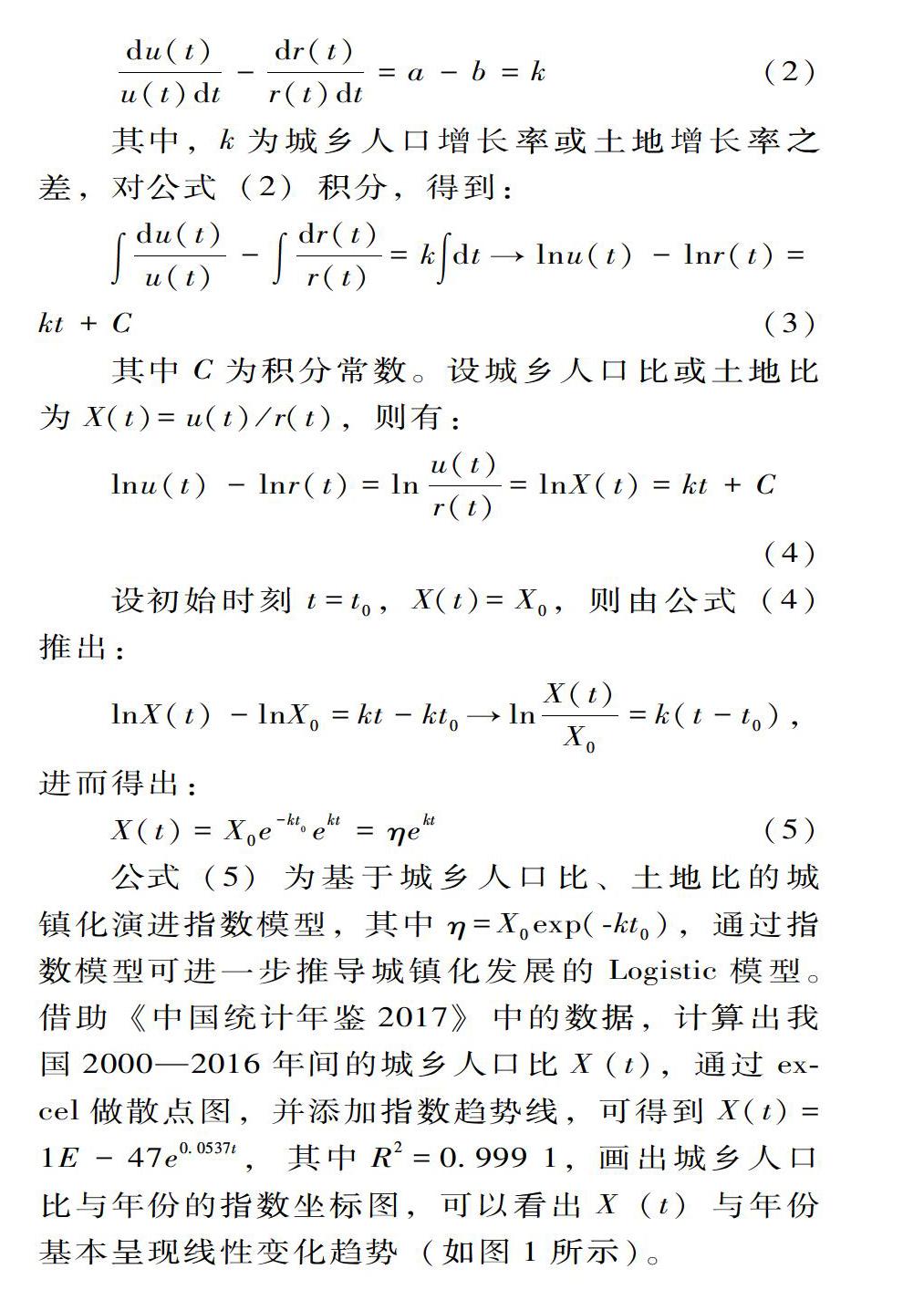

公式(5)为基于城乡人口比、土地比的城镇化演进指数模型,其中η=X0exp(kt0),通过指数模型可进一步推导城镇化发展的Logistic模型。借助《中国统计年鉴2017》中的数据,计算出我国2000—2016年间的城乡人口比X(t),通过excel做散点图,并添加指数趋势线,可得到X(t)=1E-47e0.0537t,其中R2=0.999 1,画出城乡人口比与年份的指数坐标图,可以看出X(t)与年份基本呈现线性变化趋势(如图1所示)。

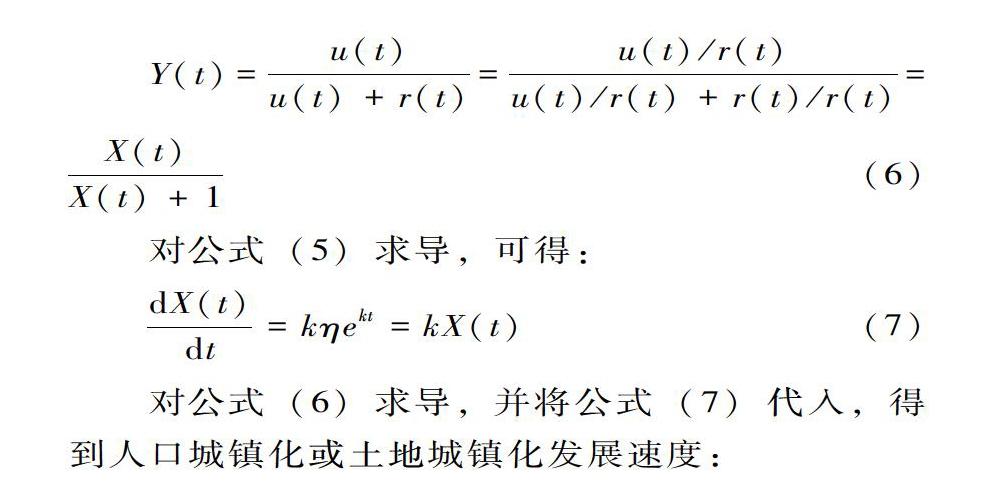

(二)城镇化发展的Logistic模型

一个国家或地区的人口城镇化水平(人口城镇化率)通常用城镇常住人口占总人口比重来表征;而土地城镇化水平(土地城镇化率)并没有明确定义,学者们多从土地权属、空间范畴、利用效率等角度阐释土地城镇化的内涵[7]。本文采用市镇建成区面积占区域总面积的比重来表征土地城镇化水平。设人口城镇化、土地城镇化水平为Y(t),则有:

Y(t)=u(t)u(t)+r(t)=u(t)/r(t)u(t)/r(t)+r(t)/r(t)=X(t)X(t)+1(6)

对公式(5)求导,可得:

dX(t)dt=kηekt=kX(t)(7)

对公式(6)求导,并将公式(7)代入,得到人口城镇化或土地城镇化发展速度:

dYdt=

dX(t)/d(t)×[X(t)+1]-X(t)×dX(t)/d(t)[X(t)+1]2

=kX(t)X(t)+1-kX2(t)[X(t)+1]2

=kY-kY2=kY(1-Y)(8)

由公式(8)求导可知,当Y=0.5时,城镇化发展速度达到极大值,城镇化发展呈现“中间快、两头慢”的发展趋势。对公式(8)进一步推导:

dYdt=kY(1-Y)→dYY(1-Y)=

kdt→dYY+

dY1-Y=kdt(9)

对公式(9)积分得:

lnY1-Y+lnC=kt→Y=11+Ce-kt(10)

这就是著名的城镇化发展的Logistic方程,其中C为积分常数。随着时间的推移,人口或土地城镇化水平都呈现一条被拉长的S形曲线(即约瑟姆曲线)形状,这一结论已被国内外学者证实和广泛接受。

三、人口城鎮化与土地城镇化同步关系测度

(一)人口城镇化与土地城镇化同步性测度依据

随着城镇化进程的推进,人口城镇化水平与土地城镇化水平虽然都有增大趋势,但二者之间并没有确定的数量关系,其同步性难以有效比较。

本文依据《城市用地分类与规划建设用地标准(2012)》规定的人均城镇建设用地最大值115平方米为城镇用地宽松方案,以《国家新型城镇化规划(2014-2020)》规定的人均城镇建设用地最大值100平方米为城镇用地严控方案,并用实际人均城镇建成区面积与之比较,构建直观、简单的人口城镇化与土地城镇化同步性比较模型。

(二)人口城镇化与土地城镇化同步性测度

1.严格管控标准

1990年,我国实际人均建成区面积与严格管控人均建成区面积之差为-30.10平方米,土地城镇化严重滞后于人口城镇化。此后,中间虽有反复,但总体而言,人口城镇化发展速度快于土地城镇化发展速度。到2005年,实际人均建成区面积与严格管控人均建成区面积只相差0.01平方米,以严格管控标准判断,人口城镇化与土地城镇化已达到高度同步化状态。2006年后,中间虽也有反复,但土地城镇化超前于人口城镇化发展趋势明显,2006年我国实际人均建成区面积与严格管控人均建成区面积之差为18.58平方米,土地城镇化发展水平严重超前于人口城镇化(如表1与图2所示)。

2.宽松管控标准

1990年,我国实际人均建成区面积与宽松管控人均建成区面积之差为-45.10平方米,土地城镇化严重滞后于人口城镇化。之后,与严格管控标准一样,人口城镇化发展速度总体而言快于土地城镇化发展速度。到2012年,实际人均建成区面积与宽松管控人均建成区面积之差为1.19平方米,土地城镇化发展水平已超前人口地城镇化发展水平,但两者基本处于同步发展状态。2016年,我国实际人均建成区面积与宽松管控人均建成区面积之差为3.58平方米,土地城镇化超前于人口城镇化趋势更为显著(如表1与图2所示)。

(三)人口城镇化与土地城镇化发展态势分析

在城镇化演变进程中,虽然人口城镇化与土地城镇化发展均呈Logistic曲线形状,但受制于经济发展、政治体制、自然环境等多重因素影响,在某一时点或某一阶段二者曲线形状并不一定能够重合或平行,人口城镇化与土地城镇化在时间维度上不同步发展才是常态,通常表现为:

第一,城镇化发展初期,人口城镇化通常快于土地城镇化。由于经济发展水平低,虽然乡村人口在城乡工资差的驱动下涌入城镇,但城市政府财政能力弱,不能有效支撑城镇基础设施建设,导致人口集聚快于土地扩张。中国改革开放伊始,分田到户大大提高了劳动生产率,使广大农民从劳动投入“过密化”的农业中释放出来,进入劳动密集型的乡镇企业。“短缺经济”时代助推了低技术含量的乡镇企业蓬勃发展,进而带动了小城镇建成区的快速扩张,但作为城镇化发展主体的大中城市,却因财政收入有限而导致建成区扩张缓慢,造成土地城镇化总体上落后于人口城镇化。

第二,城镇化发展中期,土地城镇化通常快于人口城镇化。经济的快速发展增强了城市政府的财政能力,各种超前规划导致土地扩张快于人口集聚。20世纪90年代,我国“短缺经济”逐步结束,缺乏创新的乡镇企业经营困难,以重化工业为主的第二产业逐渐替代乡镇劳动密集型产业,资本替代劳动导致就业弹性逐渐下降;而户籍制度、土地制度改革的滞后,也对农民市民化进程产生显著的阻滞作用。与此同时,源于“价值捕获”原理的“土地财政”模式,使地方政府迅速积累起城镇建设的原始资本,各地新城、新区迅速崛起。地方政府片面追求城市空间扩张,忽视人口有效植入,导致土地城镇化速度过快,并对人口城镇化实现了反超。

第三,城镇化发展高级阶段,人口城镇化与土地城镇化同步发展。土地城镇化在持续高速推进后面临日益严峻的资源环境约束,城市边界、土地开发强度和总量受到多方管制,城镇空间扩张日渐式微。在信息技术的引领下,各种规划将会有效衔接,强调空间优化、产城融合,人与自然和谐共生,城市群形成分工与合作并持续吸引乡村人口,城镇土地扩张与人口集聚不断耦合发展。

四、促进人口城镇化与土地城镇化同步发展的对策建议

(一)完善行政管理体制机制

由于追求短期GDP高速增长的政绩观依然根深蒂固,官员在任期内招商引资、举债圈地,为“晋升而非市民支出”导致职能错位和权利扩张。在财政压力下,地方政府公共支出“重建设、轻服务”,追逐不切实际的规划和发展目标,抑制了人口城镇化发展。短视行为打造的“新城”“新区”等面子工程,由于区位条件、资源禀赋等原因,常常缺乏产业支撑,并通过乘数效应放大了人口城镇化与土地城镇化的不同步性,造成城市空间扩张的不连续性、差累积性。一些城镇由于规模较小,缺乏集聚和辐射效应,抑制了配套产业和服务业的发展,導致产业同构和恶性竞争,集聚效应难以有效显现。

地方政府应放弃城市经营理念,做公共利益的服务者和守望者。中央政府应加强顶层设计,注重城乡公平和代际公平,厘清短期发展和长期发展关系,降低政绩考核中经济增长指标权重,凸显人文环境、生态环境指标重要性;地方政府为外来人口提供均等化的市民待遇,激发经济增长→就业增长→人口增长→经济增长的自循环机制;构建产权界定、保护和实施机制,推动收入分配改革,促进起点公平和机会均等,激发创新能力和潜在需求。地方政府之间应建立跨区域利益协调机制,突出各自区域优势,发展特色“板块经济”,探索差异化的产城融合路径,打破以邻为壑、产业同构的经济增长模式,避免城镇化“摊大饼”式的“空壳”发展。

(二)破解土地财政依赖路径

1988年,《中华人民共和国土地管理法》的实施拉开了土地有偿使用的序幕;1994年,中央和地方政府的分税制改革,强化了地方政府的征地动机;1998年,住房制度私有化改革,推动了房价持续走高,土地增值空间凸显;2004年,土地开发“招、拍、挂”制度实施,土地增值收益多数转变为政府财政收入。地方政府由“企业经营”转向“城市经营”,通过低价征收、高价卖出土地为城市建设和公共服务供给融资,开辟了一条以土地为信用基础,积累城镇化原始资本的独特道路,导致城市空间非理性扩张,“空城”“鬼城”不断涌现,“土地财政”模式也被“腐败”“泡沫”所绑架。房地产具有强大的虹吸效应,在一定程度上成为金融衍生品。据中国家庭金融调查与研究中心报告显示,2017年我国城镇住房空置率为21.4%,全国城镇有6 500万套空置住房,住房市场投机倾向明显。当制度安排使得通过购买房产就能获得比努力奋斗更多回报的时候,经济发展和社会进步的源泉就会枯竭。过高的“房价”对人口城镇化产生抑制作用,打压了实体经济发展空间和普通民众的内在需求,成为现阶段矛盾冲突的主要因素。

实现城镇化,意味着多数农民转化为市民。现阶段,农民市民化带来的大量支出既不能靠现有税收来负担,更不能靠财政赤字或发行货币,而仍然要靠城市土地增值收益。城市土地增值源于乡村人口的不断流入及城市公共设施的财政投入,土地增值分配要体现“涨价归公”原理,主要用于城镇化的主体——进城农民的教育、医疗、住房等社会保障方面,而不只是开发商、少量拆迁市民或近郊区失地农民。地方政府要改变维稳思想和坚持法治程序,坚决打击个别“钉子户”的极端诉求,遏制城镇化进程中土地拥有者对普通劳动者、原居民对移居民的财富掠夺[8]。从长远看,应吸取日本房地产泡沫、美国次贷危机教训,逐步收缩以“土地财政”为杠杆的新城扩张和以工业用地无偿划拨为导向的新区扩张模式。对房地产开发商征收高额累进土地增值税,对多套住房持有者征收累进不动产税,对空置住房者征收税率更高的空置税,对高尔夫球场拥有者等征收高额奢华用地保有税,并在适当时机开征遗产税,以“税收财政”替代“土地财政”,打击投机和奢华需求;同时,推动以制造业为主体的实业发展,遏制房地产泡沫和土地城镇化的急剧扩张,引导民众通过勤劳、智慧、创新去创造财富[9]。

(三)促进城乡人口自由流动

要想富裕农民,就要减少农民,构建新型城镇化与乡村振兴的战略耦合机制[10]。许多官员甚至学者对人口流动带有强烈的“傲慢与偏见”,片面强调城市失业而忽视乡村隐性失业的事实。不管城市表现多么欠佳,但城市通常比乡村具有更高的回报和更长远的发展机会,把大量边际生产率为零的富余劳动力留在乡村,进行“过密化”“内卷化”的农业劳作,只会导致百姓生活的艰辛和国家整体经济的低效率。目前,中小城市及小城镇已全面开放落户条件,但因其产业集聚性较差,吸纳就业能力有限,人口城镇化进程并未达到预期。大城市能够有效分享专业化和多样性带来的收益,在买家和卖家、雇员和雇主之间体现大数法则效应,更好地促进组织和技术创新,并降低城市基础设施利用的边际成本。因此,经济活动并不会在空间均衡传播,大城市总是率先发展。但大城市房价高企、落户条件严格,导致人口城镇化进程缓慢。

乡村人口向城市迁移基于城乡收入预期差、城市就业率和迁移成本。现行的以户籍为基础的城乡二元体制,导致进城农民的高生活成本,并对人口流动产生粘滞效应。近年来,尽管社会舆论对农民工的欠薪、就业和劳动条件表示了关切和同情,但在制度层面上却并未作出重大调整或改变。高质量经济增长依赖全要素生产率的提高,政府要加强对新生代农民工的职业培训,并创造更多就业岗位,提高劳动收益和城市就业率;提供教育、住房、医疗等相关福利保障,千方百计降低农民迁移成本;明确界定农民财产权范畴,探讨农村承包地、宅基地等长期流转和退出机制,不断降低交易成本,增加农民进城定居和创业资金。农民市民化进程并不总是支出成本,还可以产生巨大的教育、卫生、基础设施等公共服务需求,拉动巨量投资和消费需求。此外,外来人口多为青壮年劳动力,他们心怀城市梦想、精细规划未来,谦卑地从事最脏、最累、最危险的工作,执着于完成由农民身份向市民身份的认证,有效缓解了城市老龄化社会的到来。相对于向竞争对手转移劳动这种生产要素,一个城市更容易应对拥挤成本。地方政府应根据资源环境承载力和发展潜力,逐步放宽大城市的落户门槛,释放经济增长的长期动能。大城市的繁荣会吸引低收入群体涌入,加剧城市基础设施拥挤程度,短期内会降低原有居民福利,城镇化进程并不总是受到所有民众欢迎。因此,消除城乡流动性障碍只能由中央统一实施,任何城市政府单方面增加流动性只会遭到当地市民的反对。

(四)合理配置城镇建设用地

改革开放以来,我国土地管理制度历经改革,但并未改变按GDP基数和经济发展需要无偿分配建设用地指标的行政计划模式。拿到用地指标意味着可以把低值乡村用地转变成高值城建用地,而安置人口却意味着财政支出,争建设用地指标、少转移乡村人口也就成为地方政府的理性选择。为缓解建设用地指标矛盾,2004年国家实行了仅限于当地的城乡建设用地增减挂钩制度。这种表面耕地总量平衡、实际却不断蚕食优质耕地的“改革创新”,依然属于重建设用地指标、轻乡村人口转移的旧机制。现阶段,一方面,城镇扩张不断占用优质农田;另一方面,由于农民市民化进程缓慢,又造成进城农民赚钱后炫耀性的回村建房,农村建设用地不降反增。

综上分析,契合新型城镇化是人的城镇化的根本要求,通过大数据、云计算等系统和平台,构建建设用地指标与人口市民化挂钩的人地自平衡約束机制,是摆脱人口城镇化与土地城镇化脱节的根本途径。城镇想要分配建设用地指标,就要吸纳更多的市民化户籍人口,这种权责平衡的约束机制,有利于减少违背社会人伦的人户分离现象,有利于具有发展潜力的城镇脱颖而出。城市规划要划定增长边界,推进“内填式”“紧凑式”开发,对“新城”“新区”的审批要慎重严谨、科学论证;并建立官员终身追责制度,遏制“点亮工程”“豪华广场”等献礼工程。

“新城”“新区”要提供良好的生活配套设施,引入各类所需人才,通过倍增人口提升存量土地开发密度,降低基础设施的边际消费成本,校正投资与产出的失衡。城镇有扩有缩、人口有进有退,才能消除有城无市、有房无人的“空城”“鬼城”现象,促进产城融合发展。

五、结 语

中国正面临结构调整、社会转型、贫富不均、资源约束等突出矛盾和问题,城镇化是新时期推进我国经济高质量增长的新引擎。乡村人口迁往城镇,必然对城镇基础设施和住宅用地产生需求,人口城镇化推动土地城镇化;而城镇空间的拓展又为非农产业提供用地支撑,促进城镇就业和乡村劳动力转移,土地城镇化推动人口城镇化。人口城镇化超前于土地城镇化,会导致交通、教育、医疗等公共资源紧张和生态环境压力;人口城镇化滞后于土地城镇化,会导致“空城”“鬼城”现象,引发建设用地低效、耕地流失等资源浪费问题。

城镇化发展有其自身规律,具有明显的阶段性特征。2017年我国人口城镇化率为58.52%,已进入城镇化快速发展的中期阶段。现阶段土地城镇化迅速扩张,既有对人口城镇化的阶段性追赶,又与国家的产业政策、财政政策息息相关,有其合理性的一面。基于数据的可获得性,本文从宏观层面测度全国人口城镇化与土地城镇化的同步性,并得出土地城镇化已超前人口城镇化的结论,但并不排除个别地区土地城镇化滞后于人口城镇化的现实。因此,各地区要根据地域实际,完善行政管理体制机制,破解土地财政依赖路径,促进城乡人口自由流动,合理配置城镇建设用地,矫正因人口城镇化与土地城镇化不同步发展而引起的“空间失衡”现象,最终实现“一方水土”与“一方人口”相协调的发展目标。

[参考文献]

参考文献内容

[1]焦晓云,王金.共享发展理念下我国推进人的城镇化的理论逻辑[J].当代经济管理,2018,40(8):10-13.

[2]孙丽萍,杨筠.中国西部人口城镇化与土地城镇化协调性的时空分析[J].地域研究与开发,2017,36(3):55-58,65.

[3]朱高立,邹伟,王雪琪.经济结构调整对人口城镇化与土地城镇化协调性的影响差异[J].中国人口·资源与环境,2018,28(5):93-104.

[4]张鹏岩,杨丹,李二玲,等.人口城镇化与土地城镇化的耦合协调关系——以中原经济区为例[J].经济地理,2017,37(8):145-154.

[5]刘琼,杜晓航,盛业旭.基于阶段对比的中国人口城镇化与土地城镇化协调关系[J].中国人口·资源与环境,2018,28(1):26-34.

[6]NAROLL RS, BERTALANFFY L VON. The principle of allometry in biology and social sciences[J]. General systems yearbook,1956,1:76-89.

[7]王兴芬,杨海平.中国土地城镇化与人口城镇化协调发展研究述评[J].企业经济,2017,36(1): 166-173.

[8]华生.城市化转型与土地陷阱[M].北京:东方出版社,2017:231-236.

[9]彭代彦,彭旭辉.财政分权对人口城镇化与土地城镇化的影响——基于1981—2013年数据的分析[J].城市问题,2016(8):58-66.

[10]张明斗,毛培榕. 新型城镇化的内生机制建设及路径优化研究[J]. 当代经济管理,2018,40(6):69-73.

Study on the Synchronized Development of Population Urbanization

and Land Urbanization

Duan Lufeng, Wei Ming

(College of Economics and Management, Xi'an University of Posts and Telecommunications, Xi'an 710061, China)

Abstract: Using qualitative research and model deduction methods, this paper aims at achieving the coordination between "one area" and "one population". The development characteristics of population urbanization and the land urbanization are deduced. The synchronization of their development is measured. Then the idea which promotes the simultaneous development of population urbanization and land urbanization is put forward. The results show that land urbanization should develop in advance at present stage, which not only catches up with population urbanization, but also is closely related to national industrial policy and fiscal policy. All regions should correct the phenomenon of "spatial imbalance" caused by the asynchronous development of population urbanization and land urbanization according to respective situations.

Key words: population urbanization; land urbanization; synchronized development; development speed; builtup area

责任编辑(责任编辑: 张梦楠)