提高滨海新区女性劳动参与率对策研究

◎文/贺苗苗

劳动参与率是就业人口与失业人口总和占16岁以上劳动力资源总量的比重。一国女性劳动参与率是该国女性社会地位的标志,关系到整个国家和社会的进步与发展。因此,探讨女性劳动参与的影响因素,充分挖掘女性群体劳动力市场的发展潜力,对于缓解劳动力市场供给不足、激发就业市场活力、构建和谐社会具有重要的理论价值与现实意义。滨海新区女性劳动参与率有何特征,如何进一步提高女性劳动参与率,本文对此开展了调查研究。

一、滨海新区劳动参与率总体情况

我们选取了滨海新区28个社区进行了劳动力调研情况分析。总体样本劳动参与率为51.7%,且具有以下几个特征:

(一)女性劳动参与率明显低于男性

总体上,男性劳动参与率为62.5%,女性劳动参与率为40.9%,低于男性劳动参与率21.6个百分点。

(二)适龄女性劳动参与率显著低于适龄人口总体水平

总体上,适龄人口劳动参与率为73.9%,其中适龄女性劳动参与率为59.5%,低于适龄人口劳动参与率14.4个百分点。

(三)劳动参与率与学历水平呈正相关

总体上,初中及以下学历水平的调查对象劳动参与率为39.7%;高中到本科学历水平的调查对象劳动参与率为59.4%;本科及以上学历水平的调查对象劳动参与率为79.4%。劳动参与率有随着调查对象的文化程度提高而上升的趋势。

(四)不同户口登记地人口劳动参与率差别明显

总体上,户口登记地在天津市内的人口,劳动参与率为49.1%,户口登记地在外省市的人口,劳动参与率为70.3%,高于户口登记地为本市的人口21.2个百分点。

(五)区域间劳动参与率存在差异

总体上,通过区域之间的对比,塘沽、汉沽、大港三个区域的劳动参与率分别为51.3%、50.8%、54.4%。大港地区调查对象的劳动参与率要高于塘沽和汉沽地区。

二、滨海新区适龄女性潜在劳动力的基本特点

根据上文所述,有劳动能力但没有找工作意愿的非劳动力中,16岁~24岁人口占比10%,25岁~60岁人口占比36.3%,60岁以上人口占比53.7%。在此,排除上学以及退休原因,我们将25岁~60岁适龄且具有劳动力但没有找工作意愿的劳动力资源称为“适龄潜在劳动力”。2019年2月~7月劳动力调查资料显示,调查样本家庭适龄潜在劳动力占劳动力资源总量的15.8%。其中,滨海新区适龄女性潜在劳动力的主要特点是:

(一)适龄潜在劳动力中,女性比例明显大于男性

25岁~60岁适龄潜在劳动力中男女性别比为1∶4。适龄女性潜在劳动力人口数量远远高于男性,约为适龄男性潜在劳动力数量的4倍。

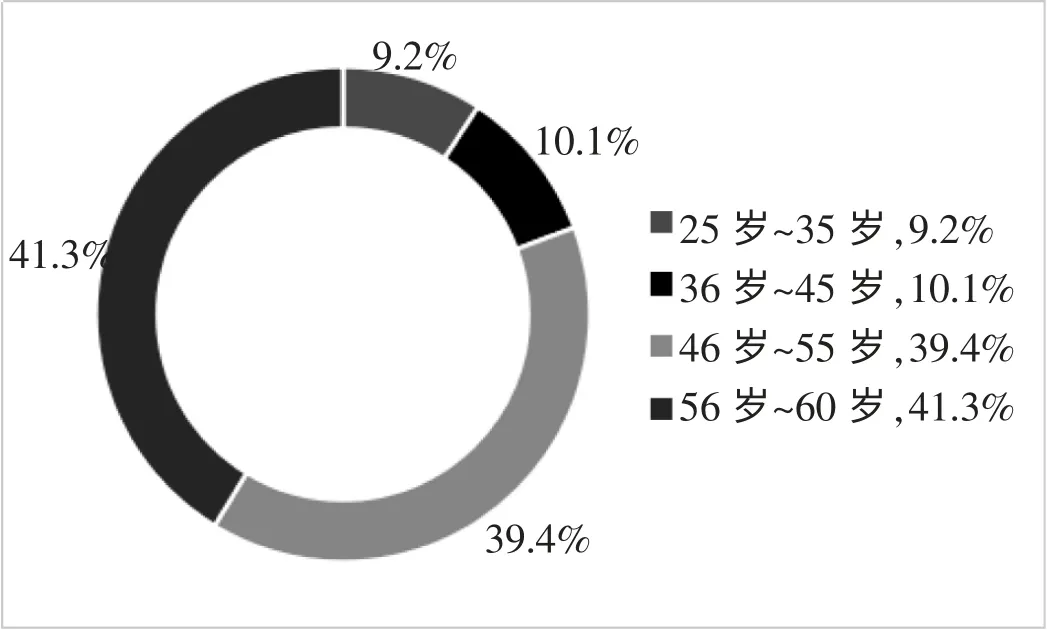

(二)适龄女性潜在劳动力年龄集中在高年龄段

如图1所示,25岁~60岁适龄女性潜在劳动力中,25岁~35岁女性占比9.2%,36岁~45岁女性占比10.1%,46岁~55岁女性占比39.4%,56岁~60岁女性占比41.3%。由此可见,适龄女性潜在劳动力年龄分布特点明显,主要集中在45岁以上高年龄段,占比约80.7%。

(三)适龄女性劳动参与率与学历水平呈正相关

图1 适龄女性潜在劳动力年龄分布

25岁~60岁适龄女性劳动参与率为59.5%。其中,按照学历水平划分,初中及以下学历水平的女性劳动参与率为49.5%,初中以上本科以下学历水平的女性劳动参与率为59.9%,本科及以上学历水平的女性劳动参与率为86.6%。由此可见,适龄女性中,学历水平越高,劳动参与率越高。

(四)不同户口登记地适龄女性劳动参与率差别明显

户口登记地在天津市内的适龄女性,劳动参与率为57.9%,户口登记地在外省市的适龄女性,劳动参与率为65.9%,高于户口登记地为天津的适龄女性8个百分点。

(五)适龄女性潜在劳动力与区域经济发展呈负相关

2019年2月~7月,25岁~60岁适龄女性潜在劳动力中,塘沽区域户均0.24人,汉沽区域户均0.27人,大港区域户均0.25人。总体来说,户均适龄女性潜在劳动力人数与区域经济发展程度相适应,区域经济发展越好,户均适龄女性潜在劳动力人数越少。

三、滨海新区适龄女性劳动参与率的主要影响因素

(一)区域经济活跃度的影响

经济是就业的根本,产业是就业的土壤,而第三产业是吸纳就业的主力军。2018年,新区三次产业结构占比为0.2∶54∶45.8,第三产业占比低于第二产业占比8.2个百分点。长期来看,产业结构调整的滞后,主要依赖第二产业拉动经济,第三产业比例过低,是当前影响新区经济活跃度的主要原因所在。加之近两年产业结构升级过程中,对小散乱污企业的关停并转,也在短期内对区域经济活跃度和劳动参与率带来了一定影响。另一方面,新区区域间经济发展不平衡的现状仍需改变,部分城郊待拆迁区域、老化工企业遗留区域等个别区域经济活力不足,对就业的吸纳能力不强,也是部分区域劳动参与率不高的原因。

(二)家庭照料负担的影响

如图2所示,基于69.8%的调查对象表示“照顾家庭”是她们不找工作的原因,可见家庭中老人、儿童、病人等需要照料群体对于女性劳动参与率的影响是很大的。受儒家文化和“男主外,女主内”的传统性别文化观念影响,成年女性成为家庭照料责任的主要承担者。

社会看护资源可获得性的不足是限制女性劳动参与率提高的重要原因之一。当下社会照料机构不能满足儿童、老人、病人照料的需要。一是数量有限,部分新建社区还没有完全建立相应的照料机构;二是现有照料机构水平参差不齐,专业性和安全性有待提高,不能满足基本要求;三是即使有部分设施较新、专业性和安全性较好的照料机构,其高昂的收费水平也令许多家庭望而却步,选择由自己或者亲人承担照料责任。

(三)传统家庭观念和分工的影响

一方面,受儒家“男主外、女主内”传统家庭分工模式影响,家庭事务更多由女性承担;另一方面,从生理的角度看,女性在生育及儿童照料方面有天生的优势,在家庭生产方面的效率更高。家庭劳动供给理论指出,为实现家庭效用最大化,家庭中工资较高的一方会更多投入到市场劳动,工资较低的一方则会更多投入到家庭生产中。这必然会对女性劳动参与率的提高产生不利影响。

(四)就业环境对女性的影响

图2 适龄女性潜在劳动力未工作原因汇总

由于生育造成的就业中断使得女性在劳动力市场中处于弱势地位,对女性的就业质量产生消极影响。企业在招聘时的性别歧视使得男女性在就业岗位数量方面差距持续拉大,女性员工在就业市场中的劣势地位会越来越明显,在就业门槛、工资收入、职位晋升等方面遭遇的性别歧视问题将不可避免,相应为生育和照顾孩子放弃或失去工作的概率将加大,不利于女性劳动参与率的保障和提高。

(五)就业能力的影响

一是专业能力与素质方面,适龄女性潜在劳动力整体学历水平较低,专业能力和素质方面不能完全满足岗位要求;二是一部分女性常年在家照料家庭,有逐渐与社会脱轨的趋势,缺乏沟通能力和人际交往能力,社会适应能力比较差;三是职业目标不明确,对自己和就业岗位缺乏基本判断,不清楚如何发挥所长去寻找和适应适合自己的就业岗位,尤其对于长期待业在家的女性来说,这种情况尤其明显;四是心理因素方面,自信心的重塑和自卑感的克服,需要一定的时间和过程,也间接影响了女性就业能力的提高。

四、提高滨海新区劳动参与率的对策建议

(一)活跃区域经济,提供更多就业岗位

深入推进供给侧结构性改革,大力发展第三产业,活跃区域经济,激发就业活力,继续抓好“三去一降一补”,进一步激发市场主体活力,提升经济发展质量,着力培育发展新动能,创造更多就业岗位。一是充分发挥市场的引导作用,积极发展第三产业尤其是社区服务业,进一步落实促进下岗失业人员再就业的优惠政策;二是培育新的经济增长点,扶持个体私营经济和中小企业的发展,开发新的劳动力需求点;三是鼓励劳动者自主创业和自谋职业,丰富就业形式。

(二)增加社会化公共看护资源的供给

加快社会保障体系建设,发展社会福利事业和产业,丰富社区治理职能,减轻困难家庭劳动力家庭照料负担,为潜在劳动力走向工作岗位提供更多条件。

针对儿童、老人、病人等需要照料人群,增加看护资源的供给,构建社会化照料支持体系。一是针对当前照护机构水平参差不齐,专业化程度不高,收费较为昂贵的现状,建立高标准、严要求的市场准入机制,规范照护机构市场,提高照护机构的软硬件设施和现有照护机构的接纳能力,通过政策支持降低收费,降低社会照护成本;二是加强照护服务体系建设,加大对照护中心的审批、建设与监督力度,尝试在社区开办照护中心,配备接受过相关培训的工作人员;三是建立健全照护服务者的监督和保护机制,加强照护服务者的培训指导,提高他们的福利待遇和社会地位。

(三)加强对女性劳动权益的保护

一方面,大力宣传《妇女权益保护法》《劳动法》《女职工劳动保护规定》《中国妇女发展纲要》等相关法律法规,营造尊重和保护女性合法劳动权益的良好氛围。加快推进《反就业歧视法》的制定,针对用人单位隐形性别歧视难以认定取证的现状,对性别歧视行为的认定、监督、惩罚作出具体的规定,使性别歧视行为能够得到有效认定和惩处。另一方面,人力和社会保障部门、妇女联合会、工会等部门联合起来,加强监察执法,对侵害女性劳动权益的用人单位开展约谈和调查,对“三期”即孕期、产期、哺乳期损害女性员工合法权益的行为依法惩处,同时规定救济机制和措施,以真正保障劳动者遭受歧视后能获得实质性帮助。

(四)完善女性就业福利政策制度

完善女性生育保险制度,对需要承担儿童照料责任的女性 实行特殊的职业保护制度,保障女性的哺育权和儿童应得的受照顾权。强化男性对儿童的抚育责任,在女性的生育期,增加男性陪护假和父育假,强化男性家庭责任共同分担意识。

按照《女职工劳动保护规定》,用人单位逐步建立和完善女职工卫生室、孕妇休息室、哺乳室等基础设施,并妥善解决女职工在哺乳、照料婴儿等方面的困难。

鼓励家庭友好型的工作安排,实施柔性工作模式,灵活安排工作时间,允许员工在“三期”时间段内,保质保量完成工作任务的前提下自主决定工作时间与工作强度。

(五)加强就业培训与指导

劳动与社会保障部门以及社区进一步落实女性就业促进政策,完善就业指导服务体系,提供配套性的就业服务,实现对女性就业的有效帮扶。一是专业能力与素质方面,针对教育水平不高、缺乏工作经验的女性,加强实操技能方面的培训,如家政服务、厨师面点制作等。针对有一定学历水平和专业知识的女性,开展一些外语、金融、计算机等方面专业课程,帮助其在专业领域实现拓展;二是针对长期待业但有就业意愿的女性,利用再就业网络平台,加强职业准备方面的指导,帮助其明确自身定位和实际要求,寻找合适的就业岗位;三是加强沟通和人际交往方面的培训,强化心理建设和疏导,帮助女性尽快适应工作岗位。

——基于CFPS 2016年数据的实证分析