返乡农民工群体社会保护需求的代际差异与社会因应

沈君彬

摘要:在代际分化背景下,新生代农民工与第一代农民工在社会保护需求上存在一定代际差异,动态、准确、灵活地把握其需求位序与需求结构的异质性对提升农民工社会政策的针对性具有重要指导意义。社会政策要在侧重保障老一代返乡农民工生活的同时积极扶持新生代返乡农民工创业就业;创新培训形式,加大对新生代返乡农民工的培训力度;积极引导返乡农民工群体向新型职业农民转型;基于代际差异考量积极提升返乡农民工群体的各项发展能力。

关键词:返乡农民工;社会保护;代际差异;社会政策

在代际分化背景下,新生代农民工与第一代农民工在社会保护需求上存在一定代际差异,动态、准确、灵活地把握其需求位序与需求结构的异质性对提升农民工社会政策的针对性具有重要指导意义。在新型城镇化与乡村振兴战略先后成为国家战略的历史背景下,囿于研究时限,国内学者的既有研究成果基于此背景针对返乡农民工群体社会保护需求代际差异问题展开深入研究的成果较少。为此,本课题组通过对福建省内陆山区的龙岩市、南平市与三明市三地新老返乡农民工群体的问卷调查和深度访谈,籍此辨析返乡农民工在流出地农村社会保护需求的代际差异。

一、数据来源和样本描述

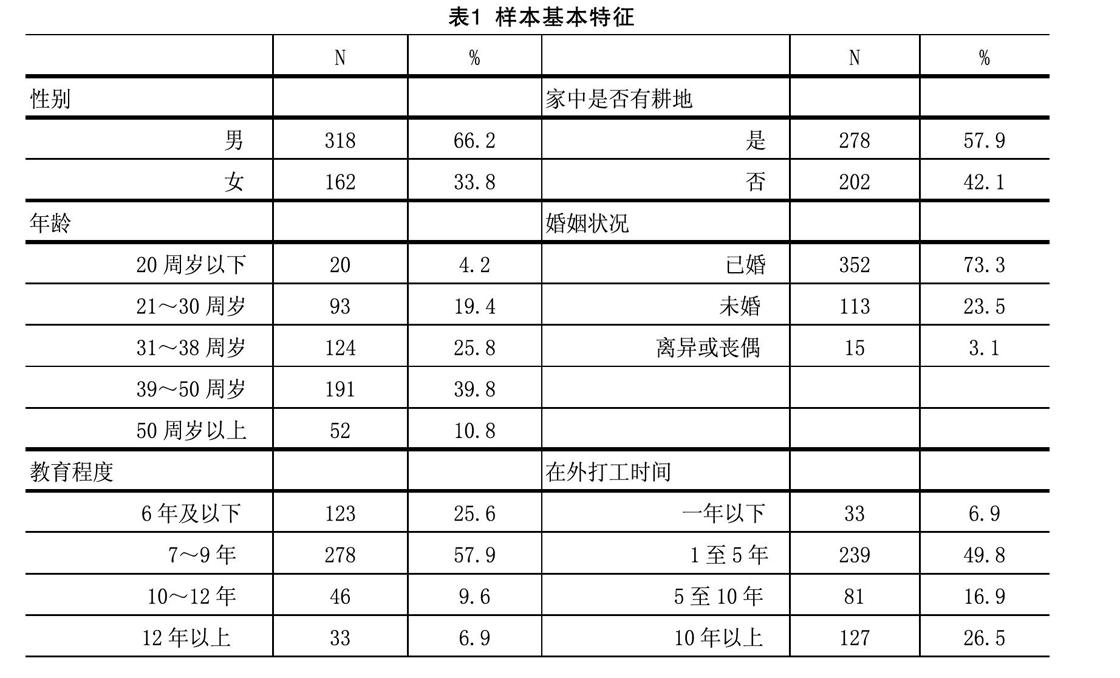

龙岩市、南平市、三明市是福建省仅有的三个不临海的山区市,这三个地级市是福建省返乡农民工相对比较集中的地市。2018年6月至7月,本课题组赴此三地市展开问卷调查和深度访谈。本次调查对于返乡农民工的范围界定主要包括以下三个条件:一是调查对象户籍地在龙岩、三明或南平,并且已返回到其户籍所在地的县及县以下区域范围(乡镇或者村)内居住生活;二是调查对象已经返回家乡时间超过6个月及以上;三是调查对象在个人的主观意愿上未来将不考虑再次离乡外出务工。本次调查过程使用分层抽样和配额抽样,用滚雪球的方式获取相关样本。本次调查每个市各分发问卷200份,合计共600份。剔除无效卷后共计获得有效样本480份,其中龙岩市为157份,南平市为164份,三明市为159份。480份有效问卷中,新生代返乡农民工①有237人(占有效样本总数的49.4%), 第一代返乡农民工②合计243人(占有效样本总数的50.6%)。

二、返乡农民工社会保护需求的代际差异

(一)返乡农民工群体回流动因的代际差异

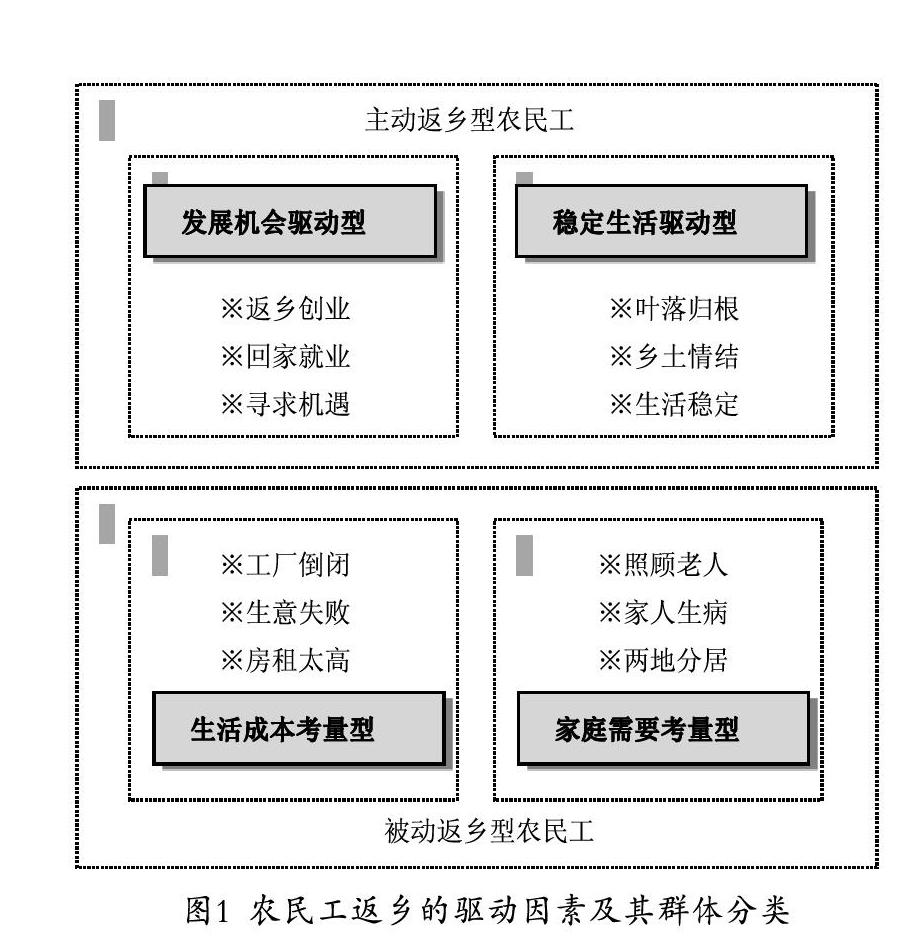

借鉴戚迪明在其博士学位论文中有关农民工群体返乡原因的分类[1],课题组将返乡农民工群体分为“主动返乡型农民工”与“被动返乡型农民工”两大类。如图1所示,“主动返乡型农民工”又可以分为“发展机会驱动型”与“稳定生活驱动型”两大类。“发展机会驱动型”亚群体的特点在于是在乡村振兴的历史背景下,主动返回家乡以求获得更好的发展机遇或者发展条件,在返乡后一般倾向于返乡创业、返乡就业以及需求其他发展机会等。“发展机会驱动型”亚群体往往具有比较丰富的外地打工经历,具有一定的资金、技术与经验积累。而“稳定生活驱动型”亚群体则是因为身体、年龄等个人的原因而主动选择返回家乡,希望过上比较稳定的生活,在个人主观意愿上亦不愿再离开家乡继续务工。就总体而言,该亚群体年龄普遍偏大,经济状况不一,具有比较浓郁的家乡情结,存在“叶落归根”的主观意愿。而“被动返乡型农民工”则分为“生活成本考量型”与“家庭需要考量型”两大类。其中,“生活成本考量型”亚群体的具体返乡原因较多的集中在“生意失败、房租太高无法承受、工厂倒闭失业、难以找到合适的工作”等。而“家庭需要考量型”则是由于家庭各种需要而被迫返回家乡,具体的原因有可能是家中老人需要照顾、家人生病需要人手照料或者想结束夫妻两地分居的状态等。

课题组在龙岩、南平、三明的调查中获取的480份有效样本中,“主动返乡型农民工”有223人,占总数的46.5%;“被动返乡型农民工”总有257人,占总数的53.5%。总体上看,“被动返乡型农民工”在总数上稍占优势,但在总体比例上比较接近。223名“主动返乡型农民工”中,“发展机会驱动型”亚群体有121人,在“主动返乡型农民工”群体中占54.3%;而“稳定生活驱动型”亚群体则有102人,占“主动返乡型农民工”总数的45.7%。257名“被动返乡型农民工”中,“生活成本考量型”亚群体有119人,在“被动返乡型农民工”群体中占46.3%;而“家庭需要考量型”亚群体则有138人,占“被动返乡型农民工”总数的53.7%。就总体而言,上述结构比例与国内一些学者的研究结果有所出入,主要体现在选择主动返乡的农民工比例较高,特别是“发展机会驱动型”农民工的比例相對比较高。其原因:一是可能跟调查开展与数据获取的时间节点有关系。近年来,国家越来越重视乡村的发展,特别是2018年2月中央一号文件的发布,标志着实施乡村振兴战略与新型城镇化战略一样已成为国家战略。根据彼得·霍尔的政策范式转移理论,《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》的颁布表明在城乡资源要素的配置政策上正在发生“政策的第三序列的变化”。城乡资源要素双向自由自由流动正快速成为现实。在此背景下,传统认知中城市与农村,拉力与推力的关系均将发生显著变化。换言之,实施乡村振兴战略这一根本性变迁所释放出的乡村发展红利将进一步成为诱导农民工返乡创业、就业的驱动因素。二是农民工主动回流返乡创业、就业的比例相对较高与福建地域的经济特点、产业结构以及区域文化有关。福建省是东南沿海经济强省之一,民营经济比较发达。本次调查的龙岩、南平、三明三地市虽然是山区市,但三地源于地理优势,在产业链条中分工机会相对比东北地区或西部地区更多一些,因此本次调查地市农民工返乡创业的机会也相对比较多。如前文所述,经过在城市打工的历练,返乡农民工具有一定的经验、资金和技术等方面的积累,该群体可望成为乡村振兴的主力军之一。

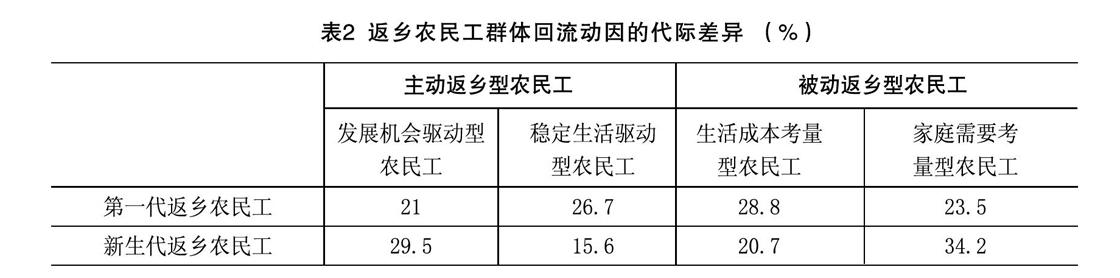

如表2所示,就返乡农民工群体回流动因的代际差异而言,总数为243人的第一代返乡农民工中,“主动返乡型农民工”共有116人,占该群体的47.7%,其中“发展机会驱动型农民工”占21%,而“稳定生活驱动型农民工”占26.7% 。第一代返乡农民工中,“被动返乡型”农民工共有127人,其中“生活成本考量型农民工”占28.8%,而“家庭需要考量型农民工”则有23.5%。由此可见,“发展机会”“稳定生活”“生活成本”“家庭需要”等回流动因中,依照重要性排序,第一代农民工返乡的动因从高到低依次是“生活成本”“稳定生活”“家庭需要”“发展机会”。总数为237人的新生代返乡农民工中,“主动返乡型农民工”共有107人,占该群体的45.1%,其中“发展机会驱动型农民工”占29.5%,而“稳定生活驱动型农民工”占15.6% 。新生代返乡农民工中,“被动返乡型”农民工共有130人,其中“生活成本考量型农民工”占20.7%,而“家庭需要考量型农民工”则有34.2%。由此可见,“发展机会”“稳定生活”“生活成本”“家庭需要”等具体回流动因中,按照比例从高到低排序,新生代农民工返乡的动因从高到低依次是“家庭需要”“发展机会”“稳定生活”“生活成本”。

(二)返乡农民工群体回流地点的代際差异

参考戚迪明有关农民工回流地点的具体分类[1], 我们将农民工群体具体回流地点分为回老家县(镇)与回老家农村两大类。基于推拉理论,农民工群体一旦决定作出返乡的决定,在被流入地“外推”回乡的同时必然同时受到县(镇)拉力与农村拉力的影响,其最终回流地点决策主要取决于这两种拉力孰大孰小。分析针对龙岩、南平、三明三地480名返乡农民工的问卷调查数据,我们发现,所有有效样本群体中有46.7%的农民工(224人)选择回流到县(镇)生活,其余的53.3%(256人)选择回流到其老家农村。基于代际分化的视角,如表3所示,237名新生代返乡农民工中,91人选择回流到农村,占总数的38.4%。其余的146人则已经回流到老家县(镇),占新生代返乡农民工总数的61.6%。而243名第一代返乡农民工中选择回流到农村有的165人,占总数的67.9%。其余的78人已经回流到老家县(镇),占返乡农民工总数的32.1%。

如前文所述,已回流到老家县(镇)的224名返乡农民工中,第一代农民工有78人,而新生代农民工有146人。如表4所示,就返乡农民工群体回流地点选择动因的代际差异,已返乡到老家县(镇)的78名第一代农民工中,有37.2%的人(29人)表示回流县(镇)是因为“城市生活便利,离老家又近”;有15.4%的受访对象(12人)则表示之所以回流县(镇)是因为“为了方便孩子读书”; 有17.9的受访对象(14人)表示回流县(镇)是因为“方便找工作、做生意”;还有29.5%的受访对象(23人)回流县(镇)是因为“其他原因”。已返乡到老家县(镇)的146名新生代农民工中,有41%的人(60人)表示回流县(镇)是因为“城市生活便利,离老家又近”;有29.5%的受访对象(43人)则表示之所以回流县(镇)是因为“为了方便孩子读书”; 有24%的受访对象(35人)表示回流县(镇)是因为“方便找工作、做生意”;还有5.5%的受访对象(8人)回流县(镇)是因为“其他原因”。如表4所示,就回流老家县(镇)的224名返乡农民工回流地点选择动因的代际差异,我们发现新生代农民工和第一代农民工最多的选择均是“城镇生活便利,离老家又近”。这说明农民工群体一旦做出从城市退出进而返回家乡的决定,具体回流地点的决策除了考虑离老家的远近之外也充分考量了对于既往在城市流入地生活方式的不舍与延续。如前文所述,返乡新生代农民工群体中“家庭需要考量型”与“发展机会驱动型”的比例均比第一代农民工高。这直接反应在基于“为了方便孩子读书”和“方便找工作、做生意”等原因而返回老家县(镇)的新生代农民工的比例远高于第一代农民工。

已回流到老家农村的256名返乡农民工中,第一代农民工有165人,而新生代农民工有91人。就返乡农民工群体回流地点选择动因的代际差异,如表4所示,已返乡到老家农村的165名第一代农民工中,有45.4%的人(75人)表示回流农村是因为“熟悉这里的生活,农村生活安定”;有26.1%的受访对象(43人)则表示之所以回流农村是因为“方便依托老家资源进行就业、创业”;有28.5%的受访对象(47人)表示回流农村是因为“方便照顾孩子和老人”。 已返乡到老家农村的91名新生代农民工中,有24.2%的人(22人)表示回流农村是因为“熟悉这里的生活,农村生活安定”;有45%的受访对象(41人)则表示之所以回流农村是因为“方便依托老家资源进行就业、创业”;有30.8%的受访对象(28人)表示回流农村是因为“方便照顾孩子和老人”。 如前文所述,第一代返乡农民工群体中“稳定生活驱动型”与“生活成本考量型”的比例均远高于新生代农民工。正因为如此,如表4所示,就回流老家农村的256名返乡农民工回流地点选择动因的代际差异,因为“熟悉这里的生活,农村生活安定”而选择返回老家农村的第一代农民工比例远高于新生代农民工。反之,新生代农民工返回老家农村更多是基于“方便依托老家资源进行就业、创业”。此外,无论是第一代农民工抑或是新生代农民工,其返回老家农村的原因选择“方便照顾孩子和老人”的都接近30%。可见,国人注重家庭责任的价值观具有代际延续性,亲情始终是农民工群体回流老家农村的重要原因。

(三)返乡农民工群体培训情况的代际差异

通过对龙岩、南平、三明等三地市480名返乡农民工调查问卷数据展开分析,我们发现,返乡农民工群体在返乡前接受培训的情况存在一定代际差异。如表5所示,237名新生代返乡农民工中,参加过培训的有149人,占总数的62.9%,未参加过任何培训的有88人,占总数的37.1%。已参加培训的149人中,23.6%的新生代农民工(56人)参加的是工作单位组织的培训,10.6%的新生代农民工(25人)参加的是政府部门组织的培训。此外,还有28.7%的新生代农民工(68人)参加的是自己个人报名的培训,其中有23人参加“基于手机的移动学习系统”方式的培训。而243名第一代返乡农民工中,参加过培训的有109人,占总数的44.9%,未参加过任何培训的有134人,占总数的55.1%。已参加培训的109人中,19.8%的第一代返乡农民工(48人)参加的是工作单位组织的培训,10.7%的第一代返乡农民工(26人)参加的是政府部门组织的培训。此外,还有14.4%的第一代返乡农民工(35人)参加的是自己个人报名的培训,其中有7人参加“基于手机的移动学习系统”方式的培训。

由此可见,本次调查中,返乡新生代农民工在返乡前接受培训的比例(62.9%)显著高于第一代返乡农民工(44.9%)。就总体而言,返乡农民工返乡前参加政府部门组织培训的比例较低,同时基本上不存在代际差异。这说明地方政府仍需加大对农民工群体的培训力度。而在“工作单位组织培训”以及“自己个人报名培训”两类培训方式中,新生代返乡农民工参加的比例均高于第一代返乡农民工。特别是新生代返乡农民工“自己个人报名培训”的比例显著高于第一代返乡农民工,前者是后者的两倍左右。究其具体原因,经过调查与深度访谈,我们认为主要在于两点。一是新生代农民工群体更加注重自我投资,由于比较关注个自我价值的实现与个人能力的提升,与第一代农民工相比,他(她)们接受培训教育的愿望更加强烈。二是本次调查将“基于手机的移动学习系统”纳入“自己个人报名培训”选项之中。其中,在“自己个人报名培训”类型中,新生代返乡农民工参加“基于手机的移动学习系统”的比例为33.8%,而第一代返乡农民工参加“基于手机的移动学习系统”的比例仅为20%。

结合访谈,通过对龙岩、南平、三明等三地市480名農民工调查问卷数据展开分析,我们还发现,返乡农民工群体在返乡后接受培训的情况更不容乐观。243名第一代返乡农民工中,返乡后参加过培训的仅有28人,仅占总数的11.5%。237名新生代返乡农民工中,返乡后参加过培训的亦仅有47人,仅占总数的19.8%。访谈中,我们了解到,许多返乡农民工参加的零星培训更是针对全体农民的培训,而专门针对返乡农民工的培训极为稀少。由此可见,虽然截止本次问卷调查结束前,福建省实施返乡农民工培训的五年计划(闽人社文〔2017〕325号)已经下发执行超过半年,但针对返乡农民工群体的培训仍任重道远。

(四)返乡农民工群体职业选择的代际差异

通过对龙岩、南平、三明等三地市480名返乡农民工调查问卷数据的分析,本课题组发现,就返乡前和返乡后所从事职业变迁而言,有两点趋势需要注意:一是部分农民工在返回老家所在地县(镇)或者老家农村之后,其新从事的职业类型较之回流前发生了显著提升。换言之,有些返乡农民工的职业声望在返乡后得到了提升。二是部分返乡农民工在返乡后从事在城市打工期间类似的工作。换言之,有些返乡农民工在职业选择上存在一定的“走廊痕迹”[1]。基于代际分化的视角,本课题组发现返乡农民工群体在职业选择上存在一定代际差异。237名新生代返乡农民工中,所从事的职业排名前四名的分别是:自雇者(31.6%)、在家做杂务(16.5%)、普工(12.2%)、农民(8%)。而243名第一代返乡农民工中,所从事的职业排名前四位的分别是:农民(24.3%)、自雇者(23.5%)、在家做杂务(11.9%)、普工(10.7%)。在返乡后的职业选择上,新生代返乡农民工从事农民职业(8%)的显著少于第一代返乡农民工(24.3%)。三地返乡农民工从事自雇者这一职业的比例均比较高,其中新生代返乡农民工比第一代返乡农民工高8.1%。在访谈中,课题组了解到,此三地返乡农民工特别是返乡新生代农民工中的有些创业者从事微信、淘宝、云集等互联网电商,有些创业者则从事特色农副产品加工、当地特色旅游开发等小微项目的运营。由于做到了将互联网与地方特色优势资源相融合,许多特色创业小微项目取得了成功。应当引起注意的是,新生代返乡农民工和第一代返乡农民工从事“在家做杂务”这一不是职业的“职业选择”的比例分列各自所在亚群体的第二位与第三位,这部分群体中女性的比例较高。

(五)返乡农民工群体发展能力的代际差异

为方便衡量返乡农民工群体发展能力的代际差异,“新技术与新渠道的应用能力”“互联网的应用能力”“政策信息获取水平”等方面方面的细分项目。本次调查中,“新技术与新渠道的应用能力”主要针对返乡农民工群体中从事农民职业者。龙岩、南平、三明等三地市480名返乡农民工中,从事农民职业的仅有78人,其中第一返乡农民工59人,新生代返乡农民工则仅有19人。如表6所示,在各类“新技术与新渠道”中,“选种新品种”与“采用新的农业技术”的比例最高。其中,“选种新品种”的返乡农民工共有34人,占总数的43.6%;而“使用新的农业技术”的返乡农民工则有26人,占总数的33.3%。而“种植经济作物”与“饲养经济动物”的比例类似。此外,“使用互联网进行农副产品销售”的返乡农民工则有18人,占总数的23.1%。基于代际分化的视角,如表6所示,“选种新品种”的新生代返乡农民工的比例为52.6%,而第一代返乡农民工在该项指标上为40.7%。“种植经济作物”的新生代返乡农民工的比例为26.3%,而第一代返乡农民工为22%。在“饲养经济动物”上,新生代返乡农民工和第一代返乡农民工的比例分别为31.6%与18.6%。“采取新的农业技术”的新生代返乡农民工有42.1%,而第一代返乡农民工在该项指标上的比例为30.5%。此外,有36.8%的新生代返乡农民工使用互联网进行农副产品销售,而第一代返乡农民工群体中则只有18.6%的人使用这一销售渠道。

本次调查中,针对全体返乡农民工“互联网的应用能力”,龙岩、南平、三明等三地市480名返乡农民工调查数据显示,243名第一代返乡农民工中有137人表示在日常生活中没有使用互联网的习惯,占总数的56.4%;而237名新生代返乡农民工中,则只有18人表示在日常生活中没有使用互联网的习惯,占总数的7.6%。由此可见,相对第一代返乡农民工,互联网的使用已经成为新生代返乡农民工日常生活的一部分。就互联网的具体使用还是那个,在回答是否“使用互联网寻找工作机会”时,新生代返乡农民工中有46人(19.4%)做了肯定回答,而第一代返乡农民工则只有26人(10.7%)的被访者表示会用互联网找工作。此外,有83.1%的新生代返乡农民工表示经常会“使用互联网寻找工作生活所需要的信息”,而第一代返乡农民工中只有47.3%表示有这个习惯。由此可见,在互联网的应用能力上,新生代返乡农民工要远远超过第一代返乡农民工。

本次调查中,针对全体返乡农民工“政策信息获取水平”,龙岩、南平、三明等三地市480名返乡农民工调查数据显示,在问及是否知道2018年中央一号文件的主题时,有55.6%的返乡农民工(267人)表示知道当年一号文件的主题是“乡村振兴”。其中,新生代返乡农民工群体中有71.3%的被访者(169人)表示知道该主题,而第一代返乡农民工则只有40.3%(98人)做了肯定回答。在问及是否知道2017年福建城乡居民基本养老保险基础养老金标准时,共有52.5%的返乡农民工(252人)准确回答具体标准。其中,新生代返乡农民工中有36.7%的调查对象回答正确,而第一代返乡农民工中则有67.9%回答正确。经过调查和访谈,我们认为,其原因与新、老返乡农民工亚群体所处的生命阶段有关。第一代返乡农民工群体由于年龄相对较大,对于养老保障与医疗保障方面问题比较关切。而新生代农民工由于较为年轻,对于养老和医疗方面的问题特别是具体待遇标准等操作层面问题关注度不高。正因为如此,在问及“您是否知道福建省2017年新农合住院报销比例”这一问题时,如表7所示,第一代返乡农民工中有32.1%的受访者(78人)知道准确报销比例,而新生代返乡农民工则只有27%的受访者(64人)准确回答出具体报销比例。同样,由于处于不同生命周期,新生代返乡农民工对于创业、就业等发展方面的需求比较强烈,因此对于相关社会政策的了解程度亦比第一代返乡农民工高许多。如,当问及“您是否知道福建省《返乡创业十二条措施》(2015)”这一问题时,有36.7%的新生代返乡农民工表示知道该措施,而第一代返乡农民工中则只有14.4%的受访者听说过该措施。面对“您是否知道福建省《返乡创业培训五年行动计划》(2017)”这一问题时候,则新生代返乡农民工群体中,有28.3%的受访者表示知道该计划,而第一代返乡农民工群体中,只有8.6%的被调查对象表示知道该计划。

三、返乡农民工群体社会保护需求代际差異的社会政策因应

(一)在侧重保障老一代返乡农民工生活的同时积极扶持新一代返乡农民工创业就业

通过对龙岩、南平、三明三地的调查,本课题组发现第一代农民工返乡的动因从高到低依次是“生活成本”“稳定生活”“家庭需要”“发展机会”。而新生代农民工返乡的动因从高到低依次是“家庭需要”“发展机会”“稳定生活”“生活成本”。由于处于不同的生命阶段,第一代农民工考虑到年龄、身体等方面的原因被迫返乡的比例较高,对即期生活的需要与预期养老的需求必须引起各级政府高度重视。相对而言,因发展机会驱动而返乡的新生代农民工比第一代农民工高8.5%,在为乡村振兴带回一定的资金、技术和经验的同时,更难得的是还带回了无限的创业热情。为此,必须以新生代农民工群体为工作重点,通过加大返乡创业就业培训力度、加强创业平台建设、给予创业贷款支持等多种方式为他们返乡后顺利在家乡就业、创业积极创造条件。此外,我们看到,“家庭需要”既是第一代农民工也是新生代农民工返乡的重要原因。在人口老龄化、少子女化以及人口流动的背景下,农民工家庭负担较重,风险承受能力相对较差,亟待构建家庭友好型社会政策积极予以因应。

(二)对新生代返乡农民工在老家县(镇)落户和在老家农村创业应给予相关政策扶持

由前文分析可知,基于代际分化的视角,已选择返回老家县(镇)的第一代农民工高达61.6%,而仅有38.4%的新生代农民工则选择了返回老家农村生活。反之,已返回老家县(镇)的第一代农民工仅有32.1%,而高达67.9%的第一代农民工则选择了返回老家农村生活。由此可知,返乡新生代农民工群体在老家县(镇)定居的意愿比较强烈。相应的,各地在户籍制度调整过程中,应当注意以返乡新生代农民工群体为重点促进返乡农民工群体在其流出地县(镇)顺利落户。此外,如表4所示,较之第一代农民工,已返回到老家县(镇)生活的新生代农民工群体比较重视孩子的教育问题,同时对于在县(镇)创业、就业有比较高的热情。而选择返回老家农村生活的新生代农民工中的许多人之所以返回老家农村是因为“方便依托老家资源①进行就业、创业”。在访谈中,我们了解到许多新生代农民工返回老家农村后从事来料加工、农产品电商、制造业等行业。许多正在创业的新生代返乡农民工表示,之所以选择回村里是因为老家的住宅比较宽敞,可以简单调整收拾一下就可以成为简易的车间和厂房,有助于他们实现创业的梦想。由此可知,应当以返乡新生代农民工群体为重点助力返回农村的农民工群体创业、就业。除一般性扶持措施外,针对创业所需厂房的问题比较有针对性的举措包括大力建设返乡农民工创业园区,成立闲置农宅合作社盘活闲置农宅资源出租给返乡农民工等。

(三)要以新生代返乡农民工为重点创新培训形式,加大对返乡农民工的培训力度

通过对返乡农民工群体培训情况的代际差异的分析,我们知道,新生代农民工具有比较强烈的学习培训愿望。然而,本次调查的480名返乡农民工,在返乡前与返乡后参加政府部门组织培训的比例均较低,这说明地方政府需大力加强针对返乡农民工特别是新生代返乡农民工群体的培训力度。此外,应该指出的是,随着智能手机普及率的不断提高,WiFi覆盖率的提升以及移动网络应用资费的不断下调,通过喜马拉雅FM、荔枝FM等各类培训类APP、微信(微课)、QQ(腾讯课堂)等常用软件对农民工进行培训在模式上已经非常成熟。换言之,“基于手机的移动学习系统”已经成为一种具有很高可行性的培训方式。该培训方式具有“省力、省钱、省时、省心”的四大特点。如前文所述,在针对苏州、泉州、温州与东莞四地的调查中,我们同样发现有不少新生代农民工采用“基于手机的移动学习系统”的方式开展个性化的学习与培训。返乡新生代农民工群体对“基于手机的移动学习系统”接受比较程度高。各级政府部门可以创新培训组织形式,积极搭建助力返乡农民工各项技能培训、提升的新媒体平台,提升返乡农民工特别是其中的新生代返乡农民工参加培训的可及性。

(四)要积极引导返乡农民工群体向新型职业农民转型

通过对龙岩、南平、三明等三地市480名返乡农民工调查问卷数据的分析,我们发现,在回乡之后有些返乡农民工的职业声望获得了提升,有些返乡农民工则沿袭“走廊痕迹”继续从事在城市务工期间的工作。在尊重他(她)们根据自己实际情况作出的职业选择决策的同时,可以积极引导该群体向新型职业农民方向转型。应该指出的是,新型职业农民群体亦不是一个均质化的群体。如表8所示,《福建省新型职业农民认定和扶持办法》即把该省新型职业农民分为三类,分别是“生产经营型职业农民”“专业技能型职业农民”“专业服务型职业农民”。因此,不同年龄、学历、能力以及履历的返乡农民工都可以根据自身的实际情况选择适用自己的发展道路。此外,应当高度重视的是,返乡农民工群体中的女性返乡农民工,基于女性社会角色认可,该群体中有比较高的比例“在家做杂务”。如何激发出他(她)们在本地就业、创业的热情对于其所在乡村的发展具有重要意义。

(五)要基于代际差异考量积极提升返乡农民工群体的各项发展能力

被本次调查中,“新技术与新渠道的应用能力”主要针对返乡农民工群体中从事农民职业者。调查结果显示无论是“选种新品种”“种植经济作物”“饲养经济动物”又或者是“采用新的农业技术”与“使用互联网进行农副产品销售”等方面的“新技术与新渠道”,新、老返乡农民工群体都有比较大的提升空间。基于代际比较的视角,新生代返乡农民工群体“技术与新渠道的应用能力”比第一代返乡农民工要强许多。因此,要加大对返乡农民工群体中的农业经营管理者使用“新技术与新渠道”方面的培训与引导。本次调查结果还表明,在互联网的应用能力上,新生代返乡农民工要远远超过第一代返乡农民工。在有针对性的提升老一代返乡农民工互联网使用率的同时,要以新生代返乡农民工为侧重点提升其在农资农具网购、农副产品网络销售、农村网络培训教育、农村消费品网购等方面的能力与水平。通过对龙岩、南平、三明等三地市480名返乡农民工调查数据的分析显示,在“政策信息获取水平”方面,由于处于不同生命阶段,新、老返乡农民工群体的关注点有所不同。其中,新生代返乡农民工对于国家宏观政策、省市县就业创业方面政策的获取水平比第一代返乡农民工高许多。而第一代返乡农民工由于年龄较大,对于养老、医疗类社会保护政策的关切程度比较高。这一情况说明,在代际公平的前提下,既定针对返乡农民工群体的就业、创业类社会政策制定、宣传时以新生代返乡农民工群体为重点的决策是没有问题的。而在人口老龄化的背景下,社会保障体系如何积极回应包括第一代返乡农民工在内的农村中老年人口的迫切需要是我国社会保护体系后续改革需要直面与回答好的时代课题。还应当看到的是,无论是国家宏观政策,或是省市县出台的就业创业方面的扶持措施,抑或是养老保险、医疗保险等社会保障类政策,就新老返乡农民工群体的政策信息获取水平而言,都有比较大的提升空间。特别值得一提的是,与我们的预期不同,本次调查中知道福建省于2015年颁布的《返乡创业十二条措施》的返乡农民工只有120人,刚好占被调查对象的四分之一;而知晓福建省于2017年出台的《返乡创业培训五年行动计划》的返乡农民工也只有88人,仅占被调查对象总数的18.3%。这说明,返乡农民工相关扶持政策的可及性仍有待提升。

参考文献:

[1] 戚迪明. 城市化进程中农民工回流决策与行为:机理与实证[D/OL].吉林:沈阳农业大学,2013.