人工智能的伦理建构

于雪 段伟文

〔摘要〕 人工智能2.0时代标志着人机一体化新一代技术革命的来临,这种背景下建构人工智能伦理不仅重要而且必要。人工智能技术具有不确定性、隐象性和系统复杂性,其伦理建构需要遵循整体性、过程性、适应性、相容性、灵活性和鲁棒性等原则。人工智能伦理的框架建构可以通过明晰人工智能伦理的基本价值、确定人工智能伦理的基本标准,以及落实人工智能伦理的相关责任这三方面得以实现,并且通过嵌入设计、合理使用、合作管理和多元参与这四条实践进路来推进。

〔关键词〕 人工智能,伦理体系,价值,实践智慧,弹性伦理

〔中图分类号〕N01 〔文献标识码〕A〔文章编号〕1004-4175(2019)06-0043-07

随着人工智能2.0时代的来临,“人工智能+互联网+区块链”的技术合作模式激发了人工智能技术在各个领域的应用,掀起了人机一体化的新一代技术革命 〔1 〕。2017年,国务院出台《新一代人工智能发展规划》,提出“建立人工智能法律法规、伦理规范和政策体系,形成人工智能安全评估和管控能力” 〔2 〕。理论上看,对人工智能技术进行伦理规约有两种可能的路径。一种路径是使人工智能的设计符合现有的伦理规范,但人工智能技术的发展无论是深度上还是广度上都表现出一种开放性的态势,其发展与伦理应对都处于一种未完成的状态,现有的伦理规范可能无法完全回应人工智能技术带来的潜在风险。这就需要采取另外一种路径,即通过制定新的伦理规范为人工智能的发展划出合理的伦理边界,以实现人工智能技术的“向善”目的。诚如亚里士多德所说:“一切技术,一切研究以及一切实践和选择,都是以某种善为目标。” 〔3 〕因此,建构适合人工智能技术发展的伦理框架不仅重要,而且必要。

一、人工智能伦理的内涵及其建构原则

(一)人工智能伦理的内涵。建构人工智能伦理,首先需要回答“什么是人工智能”。目前关于人工智能的定义可以总结为三种类型:一是将人工智能定义为与人类行为相似的计算机程序;二是将人工智能定义为会自主学习的计算机程序;三是将人工智能定义为能够根据对环境的感知,采取合理的行动,并获得最大收益的计算机程序 〔4 〕。这三种定义分别倾向于模拟人的行动能力、人的思维能力或学习能力以及人的理性能力。这三种人工智能的界定都在一定程度上涉及到伦理问题,因此需要将其作为一个整体来考察。以此为起点,阐释人工智能伦理的内涵可以按照“界定→理解→表述”的逻辑顺序展开:(1)界定人工智能伦理的基本概念,这意味着需要对现有人工智能的概念、基本范畴、主要问题进行解释和整合,从中提炼出与人工智能伦理相关的基本议题;(2)在把握人工智能伦理基本概念的基础上,获得对人工智能伦理话语体系的一致性理解,即能够对人工智能伦理的核心概念和相关用法达成共识;(3)建构适合人工智能伦理的表述体系,例如是应当以人类为主导建构伦理表述体系,强调当设计、发明、使用人工智能的时候,你(人类)应当……,还是以人工智能技术为主导建构伦理表述体系,即你(人工智能,AI)应当……。基于这一思路,为了便于讨论,我们可以提出人工智能伦理的定义:在人工智能产品、服务、应用与治理中,智能体(人与智能机器)所应该遵循的一般伦理原则和行为规范。

(二)建构人工智能伦理的基本原则。人工智能技术的发展表现出三个明显的特征:一是不确定性,即人工智能技术发展过程中可能出现的新情况以及可能产生的后果难以确定。二是隐象性,基于大数据和机器学习的人工智能技术难以从直观上把握,出现问题前可能没有明显的征兆。三是系统复杂性,人工智能技术的研发需要各学科、各行业、各部门的人员相互配合,在复杂大系统中协同工作,彼此之间的沟通与协作可能存在一定的困难。

基于以上特征,要想建构恰当的人工智能伦理,须以基于“实践智慧”的弹性伦理思想为宗旨 〔5 〕1-3。具体看来,建构人工智能倫理过程应当遵循以下基本原则:(1)整体性原则。人工智能伦理的建构应当体现宏观视角,能够对人工智能发展的整体规律有一定的掌握和预见,从整体的高度建构人工智能伦理。(2)过程性原则。人工智能伦理的建构应当关注人工智能技术发展的全过程,从设计、生产、操作、应用等各个环节共同参与建构。(3)适应性原则。人工智能伦理的建构应当体现出可适应性,即为了更好地实现其伦理规约的功能,而适当地改变其价值要素或者增加新的价值要素以适应伦理价值本身的变化。(4)相容性原则。人工智能伦理的建构应当体现整体与局部、一般与个别、当下与未来的相容性,在伦理建构的过程中应当考虑一般性与特殊性,以保证伦理价值在不同情境中的相容性。(5)灵活性原则。人工智能伦理在保证尊重核心伦理价值的前提下,要体现具体案例具体分析的弹性处理办法,以适应人工智能技术自身的隐象性、不确定性和复杂性。(6)鲁棒性原则。这里指的是“价值鲁棒性”,即通过设计的方式调整价值的合适域,使价值能够在一定范围内保持稳定,不会随着外在环境的变化彻底颠覆。遵循以上基本原则建构人工智能伦理,可以在充分考虑人工智能技术自身的特点和发展趋势的基础上,实现对人工智能技术的伦理治理。

二、人工智能伦理建构的基本框架

在充分考虑人工智能技术需求和社会需求的基础上,可以从明晰人工智能伦理的基本价值、确定人工智能伦理的基本标准,以及落实人工智能伦理的相关责任这三个方面实现人工智能伦理的框架建构。

(一)明晰人工智能伦理的基本价值。建构人工智能伦理的一个核心环节是确定人工智能技术应当遵循的伦理价值。价值指的是“人们普遍认为应该为之奋斗的持续的信念或者事件,这种奋斗不仅仅是为了他们个人,而是为了能够获得一种好的生活或实现一个好的社会” 〔6 〕72。在科技伦理领域内,价值有其特定的范式。一般而言,科技活动的伦理价值可以从核心层、基础层和实践层三个层面来理解。实践层面的科技伦理价值指的是科技活动中具体的行为规范,基础层面的科技伦理价值指的是指导这些科技活动一般性的伦理原则和基础性的伦理价值,而核心层面的科技伦理价值则建基于人类的核心价值,即建立在主体理性之上的人的尊严、幸福、自由、关爱等内在价值。这三个层面的价值之间的关系是:实践层的伦理价值受基础层的伦理价值指导,而基础层的伦理价值来自于核心层的人类价值。三个层面的伦理价值层层推进。具体而言,按照当代科技伦理学家瑞斯·尼克(David B. Resnik)的观点,科技伦理行为应该体现:“诚实、审慎、公开性、自由、信用、教育、社会责任、合法、机会、相互尊重、效率与尊重主体” 〔7 〕63-88这十二项伦理价值。在科技活动中,专业人员所遵循的基本价值诉求是公众利益优先,即以负责任的专业服务造福社会。弗雷德曼等人针对信息通讯技术(ICT)同样提出了十二条伦理价值,分别是:“人类福祉、财产权、隐私、无偏见、普遍可用性、信任、自主性、知情同意、可解释性、同一性、平衡和环境可持续性。” 〔8 〕55-59 这些科技伦理的价值可以划分为指标性价值和实践性价值两类,前者体现了科技活动的宗旨,是科技活动应有的与人类价值相一致的基本价值;后者指的是基于指标性原则的要求、在科技实践中的具体行动所遵循的价值 〔9 〕。由是观之,基于科技伦理价值的伦理构建策略是:首先将指标性价值与人类一般伦理价值保持一致,进而通过实践性价值规制具体的科技活动。这一策略为建构人工智能的伦理价值框架提供了指南。人工智能技术的指标性价值应为人类福祉,这里既包含了积极实现人类福祉的公共福祉优先和客观性价值,也包含了被动实现人类福祉的尊重和无害原则。而人工智能技术的实践性价值应该在以人类福祉为核心的前提下,对涉及人工智能技术的具体行为进行价值设定,其本质是促进人工智能的创新与发展。

具体看来,以人类福祉为核心,以人工智能的创新和发展为要旨,人工智能伦理价值的设定可以总结为三个方面,分别是:观念化价值、经验化价值和技术化价值。观念化价值指的是从概念框架出发理论上应当被关注的价值,其来源既包括与人工智能技术直接相关的直接利益相关者,也包括受人工智能技术影响的间接利益相关者。无人驾驶汽车的直接利益相关者(如设计者、企业、销售商等)会将安全、人类控制、隐私等价值作为诉求,间接利益相关者(如行人或受该技术影响的其他人)则会将公正、责任、可持续性等价值作为诉求,这些价值都应当在观念上被考虑。经验化价值指的是从“理解、语境和经验”中对观念化价值的实践体认,如可信任、尊严等。技术化价值指的是与人工智能技术的特殊性相关的价值,这一方面包括了当前人工智能技术所涉及的价值(比如透明性、可解释性等),也包括了未来人工智能技术可能出现的新的价值(可能需要的价值例如AI产品的可识别性、可解释性等)。

从当前关于人工智能技术的伦理准则看,大多准则提到了上述的部分价值。欧盟委员会发布的由人工智能高级专家组编制的《可信任人工智能的伦理指南》(Ethics Guidelines For Trustworthy AI)提出了尊重人类自主性、预防伤害、公正性、可解释性这四个价值旨归;“阿西洛马人工智能原则”(Asilomar AI Principles)中提出了13点伦理价值,分别是:安全性、故障透明性、司法透明性、责任、价值归属、人类价值观、个人隐私、自由和隐私、分享利益、共同繁荣、人类控制、非破坏、避免人工智能军备竞赛;北京智源人工智能研究院联合北京大学、清华大学、中国科学院自动化研究所等高校、科研院所和产业联盟,共同发布了《人工智能北京共识》,从研发、使用和治理三个方面提出了造福、服务于人、负责、控制风险、合乎伦理、多样与包容、开放共享、善用與慎用、知情与同意、教育与培训、优化就业、和谐与合作、适应与适度、细化与落实、长远规划共15条准则;2019年6月,我国科技部国家新一代人工智能治理专业委员会发布《新一代人工智能治理原则》,指出通过和谐友好、公平公正、包容共享、尊重隐私、安全可控、共担责任、开放协作、敏捷治理这八个方面建设,有助于实现负责任的人工智能。这些伦理价值的提出有着重要的借鉴意义。但是这些报告中关于价值的讨论主要是将其视为无差别的价值序列,未能体现人工智能技术自身的指标性价值和实践性价值之区别。总体看来,人工智能的价值体系可以从体现人类福祉的指标性价值和体现AI创新与发展的实践性价值入手,从而实现其可视化和可嵌入化过程。

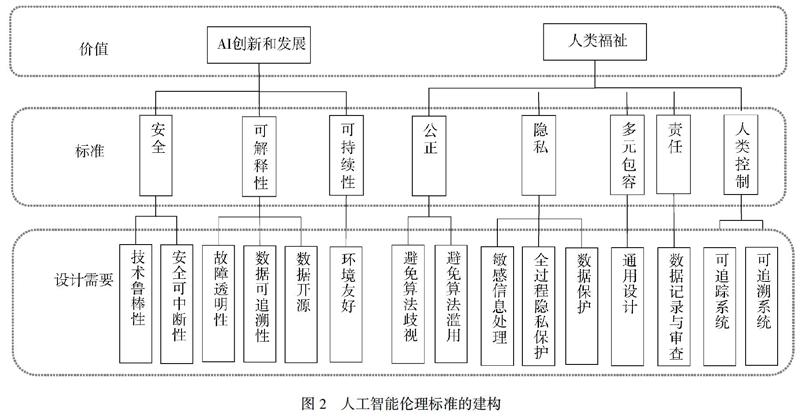

(二)确定人工智能伦理的基本标准。标准指的是为了实现价值而采取的具体规范,因此,标准是由价值转化而来的。价值是标准的来源,同时标准需要以设计需求作为支撑,这也是价值-标准-设计需要之间的内在关系 〔10 〕253-266。如图1所示,价值-标准-设计需要三者之间的关系表现为:顶层是价值,中层是为实现价值而设定的标准,底层是为了实现标准而设定的具体的设计要求。

图1 价值-标准-设计需要之转化模式

确定人工智能伦理的基本标准,首先,需要确定人工智能技术所体现的基本价值。根据上一部分的论证,人工智能伦理的基本价值包括人类福祉与AI创新和发展,这两个基本价值分别体现了人与技术这两个维度。其次,需要将人类福祉和AI创新发展这两个价值还原为标准并继而还原为设计需要。AI创新和发展的价值可以还原为安全、可解释性、可持续性等标准,继而被还原为安全可中断性、故障透明性、环境友好等设计要求;人类福祉的价值可以被还原为公正、隐私、多元包容、责任、人类控制等标准,继而被还原为避免算法歧视、敏感信息处理、通用设计、数据追踪与审查、可追踪系统、可追溯系统等设计要求(如图2所示)。

需要特别说明的是,人工智能伦理的建构既可以采用自上而下的方式,即根据价值而设定标准和设计要求,也可以采用自下而上的方式,即根据具体的设计要求来寻找这些设计要求所依据的标准和价值,或者它们有可能对其起作用的标准和价值。这对于人工智能伦理的建构而言,可以用来说明通用人工智能(AGI)和狭义人工智能(ANI)之间的互相作用关系。通用人工智能的伦理建构可以采用自上而下的方式,先设定符合通用人工智能的一般价值,继而对此提出标准要求和设计要求;而狭义人工智能的伦理建构可以采用自下而上的方式,先从各个领域的人工智能的具体设计要求出发,继而寻找这些设计要求符合的中层标准,从而上升为一般的伦理价值(如图1所示)。

(三)明确人工智能伦理的相关责任。为了建构人工智能伦理,还需要考虑的一个重要维度就是责任问题,落实责任有助于人工智能伦理治理的法治化建构。对人工智能技术的责任反思有助于人工智能伦理的落实,以责任促进伦理,是保障伦理实践有效性的重要举措。责任可以分为法律责任和道德责任两类。按照现有的法律制度,人工智能可能引发的法律问题主要涉及四种情况:(1)过失行为责任,指的是因为疏忽而引起的过失,这要考虑是否在人工智能的设计、操作、管理等方面履行了避免过失的义务,并以此追究责任;(2)产品责任,指的是生产商或者销售商对其产品负有责任,如果因为人工智能产品的质量问题而导致的事故可以追究其生产商或销售商的责任;(3)转承责任或替代责任,指的是在特定关系中责任者(如雇主)要为行为者(如雇员)负责任,比如警察雇佣智能机器人作为他的代替巡逻者,如果该机器人在巡逻过程中产生了错误从而导致事故,那么雇佣该机器人的警察需要承担这种转承责任;(4)无过失意外赔偿责任,指的是不考虑行为人是否有过失,都应当对受害人进行赔偿,可以考虑推行因人工智能技术导致事故的意外赔偿计划 〔11 〕83-119。目前看来,涉及人工智能的法律责任还是以人为主要的责任者,而人工智能本身无法承担责任。但是随着人工智能逐渐被设计为具有决策能力的行为者,其本身有可能因为错误决策而产生事故,这种情况就需要提前做好相应的法律对策。

另一方面,人工智能涉及的道德责任问题也应当引起重视。根据传统道德理论的定义,道德责任指的是对由个体行为引起的后果在道义上所承担的责任,这是一种后置性责任。按照康德哲学的要旨,道德责任只能由作为道德能动者的人来承担,而道德能动者则需要满足自主性和自由意志这两个条件。因为人工智能客体无法满足自主性和自由意志这两个条件,所以无法承担相应的道德责任。但也有学者指出,尽管人工智能体无法具有与人类相同的道德责任,但因其在行动中体现出与人类相似的自主行为能力和决策能力,因此应当将人工智能的道德责任视为“拟责任”(quasi-responsibility)或“第二责任”(second-order responsibility),这两种意义上的道德责任承认人工智能客体具有承担道德责任的能力,它们作为个体单独承担道德责任。但是,这种观点也存在着局限性,人工智能客体不具有承担道德责任的情绪能力(如不会产生愧疚等道德情绪),因而将这类后置性道德责任单独地赋予人工智能客体似乎是没有意义的。然而,必须要承认的是,人工智能客体在人类道德决策活动中的重要作用使其承担了一定的道德角色,由此有必要对其进行道德意义上的责任分配。这就需要将人工智能客体与人类主体作为一个联合体,承担“共同责任”(joint responsibility)。共同责任的概念并不陌生,艾伦·汉森(Allan Hanson)将这一概念应用到人与技术人工物的关系上。汉森指出,行动中的人和技术人工物共同承担道德能动性,是联合的道德能动者(joint moral agent),因此在道德情境中人与技术人工物具有共同责任。这一观点受到了海伦·尼森鲍姆(Helen Nissenbaum)的“多面手”(many hands)理论启发。按照“多面手”理论,在复杂系统的事故中,由多方因素共同承担责任,难以追究其中某个个体的单一责任 〔12 〕25-42。与之相似的观点还包括大卫·冈克尔(David Gunkel)提出的“混合責任”(hybrid responsibility)、乔尔·芬堡(Joel Feinberg)提出的“集体责任”(collective responsibility)以及克里斯蒂安·约豪瑟(Christian Neuhuser)提出的“责任网络”(responsibility network)等。以上对人工智能的道德责任归因主要是将其视为一种后置性责任,是针对已发生事实的道德追究。考虑到人工智能技术的不确定性,不仅要从后置性的角度反思如何恰当地追究道德情境中的人类主体与人工智能客体之间的道德责任分配,而且要基于一种前瞻性的视角尽可能地预防道德事故的发生。这是将道德责任视为一种前置性的责任,从预防的角度考察责任的归属问题,即能够有效地预防事故的发生就体现出道德责任。因此,建构人工智能伦理不仅需要对已发生事故的法律责任展开追究,更需要对未发生事故进行预防性责任建构,尽可能减轻伦理问题产生的后果。

三、人工智能伦理建构的实践进路

人工智能的伦理建构可以通过嵌入设计、合理规制、合作管理和多元参与这四种方式及其互动,全方位多角度地践行人工智能的伦理建构,即通过嵌入设计和规范使用方式体现人工智能伦理的价值和标准,通过多方合作与大众参与形式实践人工智能伦理的责任建设和评价机制建设。

(一)嵌入设计。首先,建构人工智能伦理的一条有效路径就是嵌入设计,即将伦理价值和伦理准则嵌入到人工智能技术之中,以实现在技术层面建构人工智能伦理 〔13 〕。嵌入设计的方法路径可以采用价值敏感性设计、机器伦理、负责任创新等理论模型,以AI创新和发展以及人类福祉这两个主要价值为宗旨,以与之相关的安全性、可解释性、可持续性、公正、隐私、人类控制等标准为目标,具体的设计要求可以体现为如下四个方面:

其一,人工智能的设计要体现可识别性。在对人工智能的伦理反思中,一个主要的担忧是:如果人工智能(特别是机器人)与人无异,那么该如何对待这类人工智能产品呢?以何种方式与其交流互动?如何将其区别于人类能动者?比较典型的例子是人形机器人,作为几乎和人一模一样的机器人,一旦被应用到社会生活中,按照恐怖谷理论所说的,在某些情况下会引起人们的恐惧心理 〔14 〕222。对于这些情况,可以通过设计人工智能产品作出可识别性的标识,就像某些食品的包装上会提示“注意!该产品含有坚果!”以提示对坚果过敏的人们避免食用,那么也可以在人工智能产品上标注“注意!该产品含有人工智能!”以区别于非人工智能产品,如无人驾驶汽车可以作出显著提示以区别人类驾驶汽车。

其二,人工智能设计要体现可解释性。一方面可以将可解释性作为一种工具以改善人工智能的性能或者修正错误;另一方面可解释性的内在价值体现了人们对自由意志和可控性的需要。例如,欧盟《通用数据保护条例》(General Data Protection Regulation, GDPR)要求算法具备可解释性(The Right to Explanation of Automated Decision),数据主体对于自动决策不满意时,可以采取人工干预,要求对相关数据进行解释。Upol Ehsan, Brent Harrison等人据此提出了一种技术方案“合理化人工智能”(AI rationalization),该方法可以生成对自动系统行为的解释 〔15 〕。

其三,人工智能设计要尽可能避免偏见。人工智能系统被要求从一定的数据当中挑选出合适的数据,那么挑选的过程就会产生数据偏见。主要的偏见类型包括:“交互偏见”(用户由于自己与算法的交互方式而使算法产生的偏见)、“潜意识偏见”(算法错误地把观念与种族和性别等因素联系起来)、“选择偏见”(用于训练算法的数据被倾向性地用于表示某个群体或者分组)和“确认偏见”(数据驱动偏向于那些先入为主的信息)。谷歌公司的研究人员发明了一种“硬性纠错”,就是把系统判断出的对应关系放到一个论坛平台上去发布并询问是否合适。如果有一半的人认为不合适,那么这个类比就不恰当,就要纠正过来。还有一种更加智能化的方式,即来自哥伦比亚大学的Kexin Pei等人研发的“DeepXpolre” 〔16 〕软件,即在神经网络中通过欺骗系统从而使其暴露自身缺陷,据称这个软件能够激活系统中几乎百分之百的神经元,从而让整个神经网络去扫描错误。

其四,人工智能的设计要预留“切断开关”(kill switch)。“kill switch”,专业术语叫“安全可中断性”,即必要时通过人类决策或者系统自动决策来关闭该系统,以防止产生不可逆的后果。例如,人工智能公司Deep Mind在其程序中设计了“切断开关”以防止人工智能带来的毁灭性后果。

(二)合理规制。人工智能伦理的建构不仅需要依靠技术嵌入的方法,还需要在技术使用和技术操作层面对其进行规制。要明确人工智能可以使用和不可以使用的范围,以确保“有意义地人类控制”(Meaningful Human Control,MHC)。“有意义地人类控制”最初针对的是自动武器,强调自动(武器)系统必须保留在有意义的人类控制之中,即人类应当对其道德行为及后果作出终极决策并负有相应的道德责任,而不是自动机器或与此相关的算法程序。意大利学者Filippo Santoni De Sio和荷兰学者Jeroen van den Hoven对此进行了细化,提出了自动系统满足有意义的人类控制两个必要条件:(1)“追踪”条件,系统应当能够回应人类设计和发展该系统所涉及的相关道德理由以及该系统运行环境中的相关事实;(2)“追溯”条件,系统应当总是能够允许在设计或使用的链条中有至少一个人对其操作的结果进行追溯 〔17 〕。“有意义的人类控制”基于菲舍尔(Fischer)和里瓦扎(Ravizza)提出的“引导控制”(guidance control)。“引导控制”强调两个条件,一是对决策机制的恰当的理由回应,二是由行动者自己决定的决策机制 〔18 〕207-239。这里的根本问题是道德决策的归属。道德决策指的是在道德情境中对现有可能性作出选择的行动过程。人工智能技术为非人因素作出道德决策提供了可能性,因为决策的过程可以通过数据计算的方式展现,比如自动驾驶汽车不得不面对“电车难题”(Trolley Dilemma)以及由此变型的“头盔难题”(Helmet Dilemma) 〔19 〕58-65。

对人工智能展开“有意义的人类控制”意味着严格控制人工智能的自我决策权,在人类主体与人工智能客体的交互活动中,人类在人工智能技术使用中应当拥有最后的决策权。“有意义的人类控制”对限制人工智能的合理使用具有重要的参考意义,对于超出人类控制的自动系统应当限制其应用。例如,美国太空探索技术公司首席执行官马斯克在内的全球116名机器人和 AI领域的专家、企业家以及技术领袖共同签署了公开信,呼吁禁止研发使用Killer Robots。2016年12月,联合国《特定常规武器公约》的123个成员国同意正式讨论这类自主武器,其中19个成员国已要求彻底禁止这种武器。

(三)合作管理。人工智能伦理的建构还需要多方的合作管理 〔20 〕。合作方主要包括政府、企业、行业委员会、学术共同体和AI伦理委员会。具体体现为:(1)政府方面,英国上议院颁布了《人工智能伦理准则》(AI codes)、日本内阁政府提出了“AI ready社会”等;(2)企业方面,美国英特尔公司发布了《人工智能—公共政策的机遇》、微软发布了人工智能伦理的六条准则、我国腾讯公司提出了“科技向善”的口号;(3)行业委员会方面,日本人工智能学会发布了《日本人工智能学会伦理准则》,美国电子电气工程学会(IEEE)发布了《人工智能设计的伦理准则》;(4)学术共同体方面,美国的未来社会、科学、法律与社会机构提出了《人工智能治理原则》,加拿大蒙特利尔大学发布了《可靠的人工智能草案蒙特利尔宣言》,全球网络联盟(UNI Global Union)发布了《人工智能伦理的十大原则》;(5)AI伦理委员会方面,谷歌公司设立了AI伦理委员会对其AI产品进行伦理审查。2019年7月24日,中央全面深化改革委召开第九次会议通过《国家科技伦理委员会组建方案》。在共同原则的指导下,这五个方面的组织机构应当共同参与政策制定、监督、管理、反馈等环节,以实现五位一体的管理模式。合作管理有助于促进人工智能的制度建设和法律建设。

(四)多元参与。学术共同体、企业、管理机构、设计者和使用者等利益相关者都应当参与到建构人工智能伦理的过程中。主要参与形式包括三种:(1)建立相应的国际伦理机构,提倡各行业、各领域、各环节的利益相关者共同参与治理。这可以参考现有的各行业国际组织,如国际海事组织的目的是创建一个监管公平和有效的航运业框架,以确保在船舶设计、施工、设备、人员配备、操作和处理等方面体现安全、环保、节能等价值。以此类机构为借鉴,可以建构相应的国际人工智能伦理机构,在人工智能设计、操作、应用和反馈等各环节提出供参考的价值,包括AI创新和发展、人类福祉和可持续性等共同价值,以及各行业、各领域所涉及的具体价值。(2)推动自下而上的调查方法。开放机器人伦理机构采用调查问卷和访谈的形式对诸如无人驾驶汽车、护理机器人或者致死性自动武器等进行调研,曾经在其网站上发布了“你是否会信任机器人来照顾你的奶奶”?麻省理工大学(MIT)制作了一个“道德机器”的模拟平台,旨在收集人们对由机器智能(如无人驾驶汽车)作出的道德决策的看法。(3)广泛开展人工智能伦理的相关教育活动,例如开设相关课程或相关讲座,召开相关的专题研讨会等。多元参与有助于拓宽人工智能伦理的建构渠道,从而完善人工智能伦理的评价机制,使人工智能伦理真正地发挥其伦理承载力、伦理建构力和伦理兼容力的治理作用。

总之,人工智能技术对人类社会生活的普遍渗透和内在嵌入使得我们不得不面对这样一个事实:人类无法退回到没有人工智能的时代,而是必须要与之共存。那么,我们就需要认真思考该以何种方式与人工智能共存?目前看来,一种可行的路径是建构适宜的人工智能伦理以规约人工智能技术的發展,从而最大程度地实现技术“向善”的目的。建构适宜的人工智能伦理并非易事,需要各方的共同努力,在秉承基本价值理念的前提下,灵活地调整人工智能伦理的适用域,从而实现人工智能服务于人类的终极目的,进而有助于实现人机共生的未来图景。

参考文献:

〔1〕于 晓. 中国工程院院士潘云鹤:人工智能正处迈向2.0的关键期〔EB/OL〕. http://www.chinanews.com/cj/2018/07-18/8571804.shtml.

〔2〕国务院.新一代人工智能发展规划〔EB/OL〕.http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-07/20/content_5211996.htm.

〔3〕亚里士多德.尼各马可伦理学〔M〕.苗力田,译.北京: 商务印书馆,1999.

〔4〕蔡自兴,刘丽钰,蔡竞峰,等.人工智能及其应用(第五版)〔M〕.北京:清华大学出版社,2016.

〔5〕段伟文. 人工智能时代的价值审度与伦理调适〔J〕.中国人民大学学报,2017(06):98-108.

〔6〕I. Van de Poel,& L. Royakkers. Ethics,technology and engineering〔M〕. Oxford: Wiley-Blackwell,2011.

〔7〕瑞斯尼克.科学伦理的思索〔M〕.何画瑰,译.台北:韦伯文化公司,2003.

〔8〕B. Friedman,P.H. Kahn,A. Borning,A. Huldtgren. “Value sensitive design and information systems”〔C〕//Doorn N,Schuurbiers D,van de Poel I,Gorman ME (eds) Early engagement and new technologies: opening up the laboratory,vol 16,Springer series: philosophy of engineering and technology. Dordrecht: Springer,2013.

〔9〕段伟文.科技伦理: 从理论框架到实践建构〔J〕. 天津社会科学,2008(04):36-41.

〔10〕I.Van de Poel. “Translating Values into Design Requirements”〔C〕// Diane P. Michelfelder,Natasha McCarthy,David E. Goldberg(eds.): Philosophy and Engineering: Reflections on Practice,Principles and Process.Dordrecht: Springer,2013.

〔11〕Jacob Turner. Robot Rules: Regulating Artificial Intelligence〔M〕. Switzerland:Palgrave Macmillan imprint,2019.

〔12〕F. A. Hanson. Beyond the skin bag:On the moral responsibility of extended agencies〔J〕. Ethics and Information Technology,2009(1):91-99.

〔13〕于 雪,王 前. “机器伦理”思想的价值与局限性〔J〕.伦理学研究,2016(04):109-114.

〔14〕约瑟夫·巴-科恩,大卫·汉森著.机器人革命——即将到来的机器人时代〔M〕. 潘俊,译. 北京: 机械工业出版社,2015.

〔15〕U.Ehsan,B.Harrison,L.Chan,et al. Rationalization: A Neural Machine Translation Approach to Generating Natural Language Explanations〔J〕.Artificial Intelligence,Ethics,and Society,2017(12):1-11.

〔16〕K. Pei,Y. Cao ,J.Yang,et al. DeepXplore: Automated Whitebox Testing of Deep Learning Systems〔J〕.Association for Computing Machinery,2017(10):1-11.

〔17〕Filippo Santoni de Sio,Jeroen van den Hoven. Meaningful human control over autonomous system: A philosophical account〔J〕. Frontiers in Robotics and AI,2018(05):1-14.

〔18〕J.Fischer,M.Ravizza . Responsibility and Control:A Theory of Moral Responsibility〔M〕. Cambridge, UK:Cambridge University Press,1998.

〔19〕N.J.Goodall. Ethical Decision Making During Automated Vehicle Crashes〔J〕. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board,2014.

〔20〕蘇令银.能将伦理准则嵌入人工智能机器吗?——以无人驾驶汽车为例〔J〕.理论探索,2018(03):38-45.

责任编辑 苏玉娟