政府购买服务中社会组织自主性研究综述

袁明

摘 要:自主性是社会组织的生命力。随着政府购买服务进程的推进,政府对社会组织自主性的影响备受理论界和实务界的关注。该文对社会组织自主性进行了界定,并厘清了社会组织自主性六大影响维度,总结梳理了社会组织的三种自主性获得策略;但大部分研究停留在直觉判断和一般性描述、缺乏实证数据和实证经验支持;国外经验多且系统,但与国内实际接轨少,对中国社会组织自主性研究的适用性必须进行进一步经验性的验证,并且与政府资助的实际关联性进行测试,以便正式开发和测试适用于社会组织的自主性维度。

关键词:政府购买;社会组织;自主性;获得策略

中图分类号:C916 文献标识码:A 文章编号:1003-1502(2019)06-0095-08

随着经济和社会的改革,政府从社会控制领域逐步退出,自上而下的政治和行政的束缚逐步减少[1],释放了“自由活动资源”和“自由活动空间”[2],以契约化的形式将公共服务外包给社会组织,即政府购买服务,成为现代公共服务供给的发展趋势[3];社会组织也因此成为了公共政策执行和传递的重要载体。

目前,学界对于政府购买服务的认识基本一致。学者们普遍认为,政府购买服务一方面可以降低服务成本,提升服务传输质量与服务效率[4],又不至于过度扩大政府的行政机构规模[5];另一方面,政府购买服务通常可以帮助非营利组织实现资金稳定[6][7],并帮助其建立声誉和认可,实现社会组织的合法性[8]。传统的、由政府全包的一元模式正在被政企合作、政社合作甚至政政合作等多元模式取代,政府购买服务日益成为当代西方公共管理尤其是政府管理研究领域的主流,政府购买服务已成为世界各国政府治理的最重要工具之一[9]。但仍有一部分学者担心,由于政府的干预和影响,社会组织更多地依赖公共资源,这可能会降低组织的自主性[8][10][11]。

随着政府购买服务进程的推进,政府对社会组织自主性的影响越来越引起人们的思考。政府通过服务外包追求最大的公共责任,而社会组织在参与到政府的公共服务业务中,一定程度上会影响其独立性和自主性,甚至可能导致社会组织目标稀释(mission dilution)(legitimacy erosion)[6]。在通过承接政府项目获得支持的前提下,社会组织如何尽可能维护其自主性?相关学者对此进行了一定的研究。

一、社会组织自主性的概念界定

从词源上来说,自主性源自古希腊语antos(自己)和nomos(习惯custom和秩序law)的合成,指是不被强迫的决定能力,即自我管理和自我治理;意味着组织在内部和外部限制中能自由制定和追求自主的计划和宗旨[12]。人们普遍认为国家与公民社会呈现你强我弱的零和博弈关系, 公民社会自主性的提高会有损于国家的施政[13][14][15]。但也有学者认为社会组织能够保护社会免受国家的任意干预,限制国家行动的范围,并且在一个具有实质自主性和独立性的社会空间实现社会的自我管理和自我运转[16][17]。笔者认为社会组织自主性强调的是组织不受外部机构的干预和约束,拥有自我决策和自我决定的权力,较少受到外部相关联组织(尤其是政府)控制的相对独立性,主要表现在组织目标、财务和项目等方面不受外界的影响。

二、社会组织自主性的影响维度

我们如何界定社会组织在服务传输过程中的自主性程度?政府购买服务是否会导致社会组织自主性的减少?针对这些问题,学者们梳理了当前公共服务型社会组织的主要法规和政策文件,提出了三个维度的自主性。维度1:在多大程度上可以自主决定提供产品的范围(即活动领域);维度2:在多大程度上可以自主决定组织活动的地域范围(即活动地域);维度3:在多大程度上可以自主决定组织内部运作过程(即运作过程)。黄晓春认为,这些组织即可能在三个维度上都具有自主性,也可能仅在某个维度上具备自主性,通过这三个维度识别出更为复杂的公共服务型社会组织自主性结构,而不会用“强自主性”或“弱自主性”来进行标签式解读[18]。费迪、王诗宗进一步参考了现有社会组织独立性与自主性的研究后,得出自主性主要包含三项可操作化指标:组织的目标认同度,组织的人事安排权,组织主营业务的决策权,社会组织会根据自身组织类型和所处的外部组织场域或主动或被动地选择适当策略来发展自主性[19]。竺乾威进一步强调,组织自主性表现在社会组织在服务传输过程中可以自主地使用组织的各种资源。首先是财务自主,除了有自身独立的资金来源(这里并不排斥政府资金也是其中的一个来源)外,组织可以自主地处理财务事项。其次是活动自主,也就是独立自主地、不受干扰地开展项目活动。再次是人事自主,可以有效地调动自身的人力资源[20]。徐芸将社会组织自主性归纳为资源、决策、认同三方面的自主性。其中,资源自主反映社会组织对政府资源的依赖程度,包括资金来源、专家技术、 成员来源;决策自主是指组织按照自己的目标来行事,能够自己掌握目标设定及自身运作过程中的决策方式,包括组织的工作领域、活动地域、运作过程;认同自主指组织内外部对战略目标认可程度,包括政府对组织的法律性认可、组织内部成员对自身目标的认可[21]。

当前,关于政府购买服务与社会组织自主性丧失之间关系推测(speculations)的文献比较普遍,大部分研究只是停留在直觉判断和一般性描述、缺乏实证数据和实证经验支持,就社会组织自主性指标构建及政府购买服务对社会组织自主性影响因素的研究相对较少。

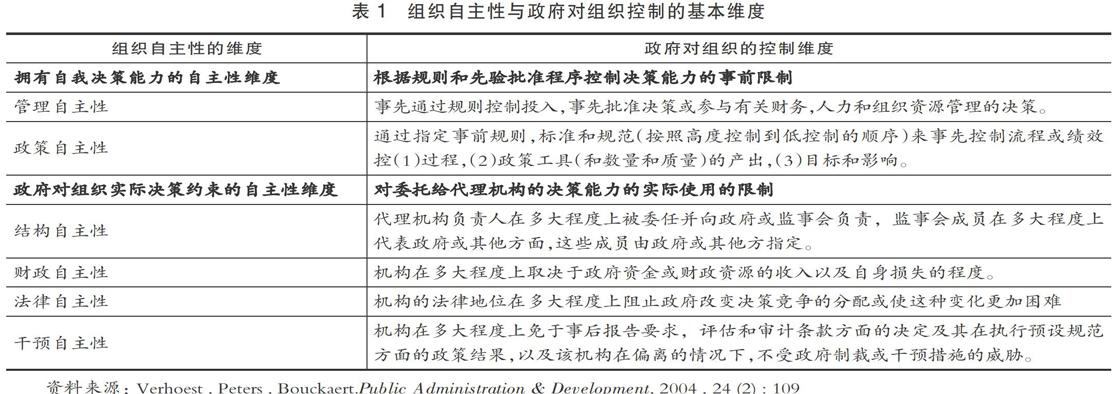

Verhoest关于组织自主性的维度分析相对而言比较系统和全面。Verhoest认为测量社会组织的自治水平,不仅要分析机构在管理和政策事务方面的决策能力,还要分析政府在多大程度上可以限制这些能力。Verhoest从自主与控制两个层面将组织自主性分为六个维度:管理自主性(一个机构在某种程度上决定了政府授予的关于选择和使用投入的能力)、政策自主性(一个组织可以在多大程度上采取单方面的决定或咨询过程,程序,政策手段,目标群体以及社会目标和成果)、结构自主性(组织通过层级和问责制被政府保护的影响力)、财政自主性(对政府资金的依赖程度)、法律自主性(政府机构在法律上被保护免受政府干预的程度)和干预自主性(一个机构在多大程度上没有事后的责任要求和制裁威胁)[22]。前两项为社会组织拥有自我决策能力的自主性維度,即组织在多大程度上可以自行决定它认为重要的事项,组织自治的层次取决于组织自主决策能力的范围和程度。后四项为政府对组织实际决策约束的自主性维度,即使组织在管理和政策上具有充分的决策能力的情况下,政府也可以通过其他方式影响该机构的实际决策,如结构、财政、法律和政府干预等,Verhoest从这个层面将自主性定义为组织在实际使用委托决策能力时相对于政府的独立性(如表1)。

Chikoto运用公共政策工具选择框架,探讨了政府资助与社会组织自主性之间的关系,在Verhoest的基础上试图将这些概念重新构建了可能适用于社会组织的指标。

Chikoto认为:(1)管理自主性意味着组织对财务战略管理的自主性,即组织能否全面或部分地决定如何在资助计划内使用这些资金?在过去的5年中,你有没有拒绝任何来源的资金? 如果是的话,你的理由是什么?过去5年里,政府拨款减少了吗? 如果是的话,原因是什么?政府针对组织管理自主性方面,是属于事前对规则投入的控制还是事后问责制?其控制范围是属于广泛的控制(资金集中统一支配)、适度的控制(中央规定资金使用程序)还是低控制(规定组织要遵守的财务程序和交易的一般原则)?(2)在政策(或运作)自主性维度方面,组织在多大程度上可以针对与资助机构有关的政策选择目标群体作出决定?是否有选择目标群体的监督机制?组织能够在多大程度上决定在哪里运营?组织在多大程度上能够决定在政府资助的项目中使用什么策略(手段)?资金政府在多大程度上规定和限制非政府组织的活动?组织策略在多大程度上与政府资助相关以及组织的目标与政府资助的关联程度如何等等?政府对组织流程或绩效的事前控制(称为质量控制:建立标准和规范)还是事后问责控制( 政策工具和产出或结果的数量和质量)?(3)在机构自主性方面,组织中董事会的人员构成是什么样的?政府在所有人员构成中所占分量是多少?政府是否通过分层和问责制来影响机构决策的控制?(4)在财政自主性方面,组织的收入有多少来自政府补助或合同或合作协议?是否有其他政府资源、销售产品或服务收入、礼物、赞助、捐赠等?组织的财政预算和审批是否受到政府的影响?(5)在法律自主性方面,组织是否有活动受到政府法律法规的约束?(6)在干预自主性方面,政府是否对组织的目标和规范有影响?如何评估和衡量组织的表现?谁决定衡量指标?是政府决定还是社会组织与政府协商?或是其他[23]?

虽然Chikoto采用重构了一套可能适用于社会组织的自主性指标,但尚未对指标进行经验性验证、需进一步与政府购买服务进行实际关联性测试,正式开发和测试适用于社会组织的自主性维度。但它对非营利部门的适用性必须经验性地进行调查,并且与政府资助的实际关联性进行测试。

三、社会组织自主性的获得策略

自主性是社会组织的内在生命力[24]。但控制导向的社会治理体制、外生性所造成的资源依赖和由此导致的嵌入性控制、志愿失灵造成的专业主义缺失等引发社会组织主体性和自主性的缺失以及随之引起的组织低效和不作为[25]。受生存本能、国家在培育社会组织中资源的单方垄断以及组织价值追求等多重驱使,社会组织更多地是在生存与自主之间寻求平衡,它们试图通过失去一部分自主以换取生存空间,也试图保留一部分自主以追求自身价值[26]。

姚华强调,在政府购买服务实践中,社会组织既要有妥协又要有坚持,妥协要妥协得有智慧、有策略,坚持要坚持得有理性、有原则[27]。面对现实自主性困境,众多学者创造性的提出了依附式自主[19][26][28][29][30][31]、嵌入性自主[32][33][34][35][36]、策略性自主[37]等相关自主性获得策略。

(一)嵌入式自主性获得策略

Evans将Granovetter的“镶嵌”(embedded)概念加以拓展,运用于政治经济学领域,并且用“嵌入性自主(或镶嵌自主性)”(embedded autonomy)来描述国家与社会的互动关系[33]。Evans认为国家与社会、公与私之间互为条件,通过一定的制度安排将国家嵌入社会或者让公众参与公共服务,可实现国家与社会共治[32]。社会组织发展能够提高社会组织对党和政府的“社会协同”能力,从而提高党的执政能力和国家治理能力。党和政府一方面对社会组织培育扶持,另一方面进行体制吸纳、经济引导和监管规制,从而激发社会组织的社会功能、经济功能和文化生态功能,抑制其政治功能,最终获致政府与社会组织“互栖共生”的嵌入效应[36]。在中国现有的体制和社会环境中创生的社会组织,首要面临的问题就是组织的“合法性身份”。而社会组织要想获得合法性身份,就需要主动地引入国家的“象征性符号”。如通过实证案例论证非独立于团县委的C组织依凭既有官方背景实现对体制内外多方资源的汲取,以此弱化对非独立对象的结构性依赖及提高自身实力通过合作结构化的机制,提升自身的相对地位以改变彼此关系,或许是绕开结构性困境的可行路径,使其因团县委稳定的合作需要而获得较为持续的自主性发挥[31]。值得注意的是,在中国现有的政治体制下,当弱小的专业依附于国家并交出了部分自主权,社会组织的专业权力就会表现为服务行政化,这种深度嵌入的后果是在科层制下日趋行政化并远离服务对象并容易走向官僚化[34]。

(二)依附式自主性获得策略

康晓光等试图突破西方的理论模式,先后提出“分类控制”和“行政吸纳社会”的理论模式,并由此认为当前中国的社会组织从整体上呈现出一种“依附式发展”的明显特征[38]。Lu认为中国的 NGO 通过在政策上、制度上积极地依附于政府,而实际上享有更大更多的自主性( de facto autonomy) 并提出了“依附式自主”概念[28]。在当前中国国家社会关系框架下,中国的社会组织会能动地放弃独立性,来赢得组织自身的自主性[19]。如恩派在政府购买服务中为获得“有限自主性”主动采取“去政治的生存策略”,主动地、有意识地压缩了公共利益表达功能,以适应“选择性”支持的制度环境[29]。

(三)策略性自主性获得策略

策略性自主是指社会组织在日常运作中通过各种策略来创造的自主性(包括:独立性、自我管理、自我决定和改变脉络的影响力)。“策略关系”的研究路径强调“脉络”与“行为”之间的动态关系,关注脉络主体与行为主体之间的相互形塑,即脉络主体如何处理行为主体产生的自主性,同时行为主体在应对脉络主体时采取的应对性策略。范斌、朱媛媛认为中国社会组织对其所面对的复杂性脉络的能动回应是一种“与国家商酌”的“策略性自主”关系。范斌、朱媛媛从G市7家社工类社会组织策略性选择脉络下的策略性行为进行跟踪研究,尝试诠释在此过程中社会组织自主性的产生与发展及其与国家之间的互动关系。研究发现社工类社会组织采取的策略主要包括:(1)从无选择被动到有选择承担:初创期社会组织不遗余力追求项目金额和项目数,不惜代价承接政府购买服务(寻租,私下转/承包,恶性竞标,分包,挂靠投标等),以求谋得组织生存,随着政策的限制和自身的发展,社会组织按照项目金额和自身的承接能力进行甄别,有选择、有目的地去做;(2)打造多重身份走出去:通过在其他区级层面注册不同法人的分支機构,拥有不同实体,同时也拥有合法的新投标身份,从有限选择的脉络中获得进一步的资源与支持;(3)“只做加法”到增减有持:社会组织与多个服务购买主体,打交道,并策略性利用不同购买主体所提供的行动空间来拓展自身自主性,当发展成熟后,社会组织合理分析现状,重新调整布局,积极争取符合自身定位的品牌项目,逐渐减少与组织理念相悖、非持续性、吃力不讨好的项目,对于起支撑性的传统类可持续项目保持稳定持有的策略[37]。

此外,黄晓春、嵇欣的研究发现社会组织自主性获得策略存在阶段性特点[18]。黄晓春、嵇欣将应对策略分为初期生存策略和进一步的发展策略。通过回顾X团队发展初期的策略发现,初期生存策略是紧紧围绕着争取活动领域上的自主性而形成的。只有当公共服务型社会组织围绕某个政府机构的偏好采取针对性策略时,它们才能获得这些部门的支持;同时,一旦社会组织与这些部门建立起依赖关系,其行为就会受到相应制度逻辑的约束。当公共服务型社会组织获得最初的生存支持后就开始谋求更多的资源和自主性。由于现阶段这些组织的资源来自政府而每个政府部门在向社会组织投入资源的同时都会施加相应的约束。因此,理性的公共服务型社会组织会尝试同时发展与多个政府部门间的合作。此时,该组织与多个制度逻辑关联,并策略性地利用不同政府部门所提供的自主空间以拓展自主性。这不仅是发展的需要也是这些组织在现有制度环境下建立长斯自我保护机制的重要方法。进一步发展的策略主要包括了“找项目”“多行政区域注册战术”“发展复合型组织结构”和“发展跨界资源汲取能力”[18]。

四、评述与展望

政府购买服务在中国是一个新兴事物,具有广阔的发展前景,但尚未形成统一的发展模式,也未能确定一致的发展路径[4]。尽管国家放宽了对社会组织的管理,但政府仍然是社会组织发展过程中最具决定性的因素。一系列政府购买服务政策的出台催生了大批社会组织,这些组织总是把它们的创作归功于公共部门[39]。在某种程度上,获得政府资金是社会组织成立的最直接原因,提供社会服务并不是其最主要目标,社会组织对公共部门的资金和政策往往非常依赖[40]。我国社会组织面临着合法性和经济资源的双重困境[41],并日益“以国家为导向和官僚化(state-oriented and bureaucratic)”[42][43][44]。

随着政府购买服务进程的推进,政府对社会组织自主性的影响备受理论界和实务界的关注。国外关于社会组织自主性的研究相对较为成熟,社会组织自主性的理论研究与实践研究都十分丰富,研究内容涉及到社会组织自主性的各个方面,并构建了较为系统的自主性指标。国内学者在学习与吸收国外关于社会组织自主性理论知识与实践经验的同时,积极结合中国社会组织发展实际及本土经验,对社会组织自主性展开了理论和实践层面的分析与讨论,并探索中国社会组织自主性的提升策略,产生了一批高质量的研究成果和实践经验,但很大一部分自主性研究仍停留在直觉判断和一般性描述,缺乏实证数据和实证经验的支撑。现有关于社会组织自主性的理论研究与实践研究仍然存在着一些盲点与空白。展望未来的社会组织自主性研究,以下几个方面值得研究者进一步挖掘:第一,开展横向比较研究。考察国外社会组织自主性定义、自主性维度、影响因素、指标建构、提升策略等对中国社会组织自主性研究的适用性,并且与政府购买服务项目的实际关联性进行测试,以便正式开发和测试适用于中国的社会组织自主性指标体系。第二,开展纵向比较研究,考察政府购买服务前后对社会组织自主性的影响。第三,开展社会组织自主性循证研究,以个案研究、行动研究等方式对社会组织自主性进行微观审视和分析。

参考文献:

[1] 王名, 刘求实. 中国非政府组织发展的制度分析[J]. 中国非营利评论, 2007,(1).

[2] 孙立平. “自由流动资源”与“自由活动空间”——论改革过程中中国社会结构的变迁[J]. 浙江社会科学, 1993,(1).

[3] 张坚. 构建政府购买社会组織服务政策体系——北京市社会建设专项资金购买社会组织服务调研报告[J]. 社会治理, 2016,(3).

[4] 吴帆, 周镇忠, 刘叶. 政府购买服务的美国经验及其对中国的借鉴意义——基于对一个公共服务个案的观察[J]. 公共行政评论, 2016, 9(4).

[5] Salamon,L.M.Rethinking Public Management:Third-Party Government and Changing Forms of Government Action[J].Public Policy,1981.29.

[6] Froelich, K. A.Diversification of revenue strategies: evolving resource dependence in nonprofit organizations[J]. Nonprofit & Voluntary Sector Quarterly,1999,28(3).

[7] Gronbjerg, K. A. Understanding Nonprofit Funding: Managing Revenues in Social Services and Community Development Organizations[M]. San Francisco:Jossey-Bass Publishers,1993.

[8] Jung, K., & Moon, M. J. The double-edged sword of public-resource dependence: The impact of public resources on autonomy and legitimacy in Korean cultural nonprofit organizations[J].Policy Studies Journal,2007,35(2).

[9] 句华.公共服务合同外包的适用范围:理论与实践的反差[J].中国行政管理,2010,(4).

[10] Kramer, R. M. The Voluntary Agency in a Mixed Economy: Dilemmas of Entrepreneurialism and Vendorism[M]. New Haven:Institution for Social and Policy Studies,1985.

[11] Brown, D. L. and M. H. Moore. Accountability, Strategy, and International Nongovernmental Organizations. [J].Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly,2001,30(3).

[12] Stainton, T. Autonomy and social policy: rights, mental handicap and community care[M]. UK: Avebury. Aldershot,1994.

[13] 顾昕.公民社会发展的法团主义之道——能促型国家与国家和社会的相互增权[J]. 浙江学刊, 2004,(6).

[14] 李俊.国家与律师:从零和博弈到协同发展——以法律援助的博弈均衡为视角[J]. 政治与法律, 2008,(6).

[15] 王强.协同治理:公共危机治理的新趋势[J]. 山东行政学院学报, 2012,(6).

[16] John Keane. Democracy and Civil Society[M].London, New York: Verso.

[17] 顾昕, 王旭, 严洁. 公民社会与国家的协同发展——民间组织的自主性、民主性和代表性对其公共服务效能的影响[J]. 开放时代, 2006,(5).

[18] 黄晓春, 嵇欣. 非协同治理与策略性应对——社会组织自主性研究的一个理论框架[J]. 社会学研究, 2014,(6).

[19] 費迪, 王诗宗. 中国社会组织独立性与自主性的关系探究:基于浙江的经验[J]. 中共浙江省委党校学报, 2014, 30(1).

[20] 竺乾威. 政社分开:从资源依附走向共生性资源依赖[J]. 福建行政学院学报, 2017,(4).

[21] 徐芸. 社会组织自主性的影响因素研究[J]. 纳税, 2017,(7).

[22] Koen Verhoest, B. Guy Peters, Geert Bouckaert.The study of organizational autonomy: a conceptual review[J]. Public Administration & Development,2004,24 (2).

[23] Chikoto, G. L. Government funding and INGOs autonomy: A tool-choice approach”[Z]. Working Paper 07-06, Nonprofit Studies Program: Andrew Young School of Policy Studies.2007.

[24] 薛美琴, 马超峰. 社会组织的独立性:合法与有效间的策略选择[J]. 学习与实践, 2014, (12).

[25] 马全中. 政府向社会组织购买服务的“内卷化”及其矫正——基于B市G区购买服务的经验分析[J]. 求实, 2017,(4).

[26] 陈国强, 潘鸿雁. 存在与自主:国家主动建构下的“社会”[J]. 社会建设, 2017,(2).

[27] 姚华.NGO与政府合作中的自主性何以可能?——以上海YMCA为个案[J].社会学研究,2013,28(1).

[28] Lu,Yiyi.Non - Governmental Organizations in China: The Rise of Dependent Autonomy[M].New York: Routledge,2009.

[29] 唐文玉, 马西恒. 去政治的自主性:民办社会组织的生存策略——以恩派(NPI)公益组织发展中心为例[J]. 浙江社会科学, 2011, (10).

[30] 王诗宗, 宋程成. 独立抑或自主:中国社会组织特征问题重思[J]. 中国社会科学, 2013,(5).

[31] 何俊志, 钟本章. 非独立的NGO何以自主?——以L县C组织为例[J]. 岭南学刊, 2017,(1).

[32] Peter B. Evans ed. State - Society Synergy: Government and Social Capital in Development[M]. Berkeley: University of California,1997.

[33] 邵任薇. 镶嵌式自主:城中村改造中的地方政府[J]. 浙江学刊, 2011,(2).

[34] 朱健刚, 陈安娜. 嵌入中的专业社会工作与街区权力关系——对一个政府购买服务项目的个案分析[J]. 社会学研究, 2013,(3).

[35] 岳经纶, 邓智平. 依附、分立、嵌入:中国发展社会组织的三种逻辑[J]. 探索与争鸣, 2014,(10).

[36] 齐久恒. 从“分类控制体系”走向“嵌入性发展”?——政府与社会组织之间互动关系及其优化[J]. 西南大学学报:社会科学版, 2015,(2).

[37] 范斌,朱媛媛.策略性自主:社会组织与国家商酌的关系[J].江西师范大学学报(哲学社会科学版),2017,(3).

[38] 康晓光, 韩恒. 分类控制:当前中国大陆国家与社会关系研究[J]. 社会学研究, 2005, 1(6).

[39] Ferris J M. The double-edged sword of social service contracting: public accountability versus nonprofit autonomy[J]. Nonprofit management & leadership,1994,3(4).

[40] Thomas H. Jeavons. The vitality and independence of religious organizations[J]. Society,2003,40(40).

[41] 邓宁华. “寄居蟹的艺术”:体制内社会组织的环境适应策略——对天津市两个省级组织的个案研究[J]. 公共管理学报, 2011, 8(3).

[42] Goyder, H. A Perspective from an International NGO.[J]. Development Policy Management Forum Bulletin,1994.

[43] Commins, S. World Vision International and Donors: Too Close for Comfort? NGOs. States and Donors: Too Close for Comfort? D. Hulme and M. Edwards[M]. New York:St. Martin's Press,1997.

[44] Anheier, H. K., Toepler, S., & Sokolowski, S. W. The implications of government funding for non-profit organizations: three propositions[J]. International Journal of Public Sector Management, 2013,10(3).