进口产品质量对中国企业竞争力影响的实证研究

曾光 钟昌标

摘 要:本文運用2002—2008年工业企业数据库和海关数据库相匹配,将进口产品质量引入企业绩效理论体系中,从企业吸收能力视角出发,重点考察吸收能力对进口产品质量和企业竞争力之间的调节作用。研究结果表明:企业进口产品质量与企业竞争力之间存在“倒U型”关系;企业吸收能力正向影响企业进口产品质量与企业竞争力之间的“倒U型”关系;考虑企业所有制的差异发现,进口产品质量对非国有企业竞争力的“倒U型”影响要大于国有企业,企业吸收能力对非国有企业进口产品质量与竞争力之间的正向调节作用大于国有企业。本文的政策启示是企业进口时要注意进口质量“度”的问题,政府对不同类型的企业宏观调控力度和方向应该有所差异。企业要想在市场立于“不败之地”,必须加强企业自身的“软实力”。

关 键 词:进口产品质量;吸收能力;企业竞争力;所有制差异

DOI:10.16315/j.stm.2019.05.016

中图分类号: F752

文献标志码: A

收稿日期: 2019-05-26

基金项目: 浙江省社科规划重大课题项目(16ysxk05zd)

作者简介: 曾 光(1995—),男,硕士研究生;

钟昌标(1964—),男,长江学者,教授,博士生导师.

Empirical study about the impact of imported product quality on the

competitiveness of Chinese enterprises:based on the perspective of corporate absorptive capacity

ZENG Guang, ZHONG Changbiao

(Business School, Ningbo University, Ningbo 315211, China)

Abstract:This paper uses the 2002—2008 industrial enterprise database and the customs database to match, introduces the quality of imported products into the enterprise performance theory system, and focuses on the adjustment effect of the absorption capacity on the quality of imported products and the competitiveness of enterprises. The research results show that: There is an “inverted Ushaped” relationship between the quality of imported products and the competitiveness of enterprises. The absorption capacity of enterprises positively affects the “inverted Ushaped” relationship between the quality of imported products and the competitiveness of enterprises. Considering the differences in ownership of enterprises, the impact of the quality of imported products on the competitiveness of nonstateowned enterprises is greater than that of stateowned enterprises, and the absorption capacity of enterprises is more positively adjusted between the quality and competitiveness of imported products of nonstateowned enterprises than stateowned enterprises. The policy inspiration of this paper is: when importing enterprises, we must pay attention to the issue of import quality “degree”. The government should have different strengths and directions for macrocontrol of different types of enterprises. In order for an enterprise to stand in an “invincible position” in the market, it must strengthen its own “soft power.”

2 理论模型与假设

2.1 进口产品质量与企业竞争力

2.1.1 进口产品质量的“溢出效应”

高质量产品的进口代表的是外国先进的技术、知识等核心生产要素的引进,企业高质量产品的进口带来的技术溢出使得企业通过“吸收溢出”克服技术门槛提高企业创新能力,主要表现为高质量进口对企业的研发投入互补效应,企业高质量进口需要上下游产业链生产技术的配套使用,企业提升自身的研发水平才能有效的吸收高质量产品的技术外溢为己所用,促进本身创新能力增强[13]。根据波特的竞争理论,企业创新是企业维持高竞争力的关键途径,高质量进口带来的“溢出效应”通过企业创新这一“中间载体”为企业竞争力提升提供了物质条件。

2.1.2 进口产品质量的“产品种类效应”

企业通过进口丰富多样的投入品使得产品种类效应得以充分发挥,促使企业全要素生产率的提升[14-15]。企业全要素生产率的增加导致企业内部资源配置效率极大地提升,在现有生产能力下规模经济效应使得生产要素边际回报递增,高效生产率使得企业市场份额扩大、利润增加,导致企业竞争力极大地增强。

2.1.3 进口产品質量的“价格优势效应”

国外生产商在产品生产过程中往往拥有更加丰富多样的资源,高效利用区域资源禀赋的比较优势生产出成本低、附加值高的产品。根据比较优势理论的观点,该国外产商会选择出口该类低价、高质量的产品而对于其他国家的企业会选择进口该类产品。这种要素禀赋理论所阐述的商品贸易流通使得进口企业在短期内能够降低企业整体的平均生产成本,小幅度降低产品价格能获得较大的市场份额而形成的“价格优势效应”直接导致企业竞争力的提升[16]。

公司汲取国外先进的经验知识仅是公司从高质量进口过程中获得知识溢出效应的必要非充分条件。根据国际经济理论的观点,企业通过国际行为渠道带来的技术知识溢出效应并非一定对企业的内部发展有利,这关键取决于企业内部的吸收消化能力。随着企业进口质量地不断上升,企业进口质量“溢出效应”达到企业吸收能力时,企业对于外界吸收的知识经验无法有效低吸收和消化,具体表现为高质量进口的“溢出效应”对企业创新研发投入互补效应不断减弱而替代效应不断增强。当创新研发投入的替代效应超过互补效应时,高质量进口替代了企业创新研发以此在一定程度上抑制了企业竞争力提升[17]。另一方面,高质量进口所产生的“溢出回报”一般并不能立即显现,企业在一笔高质量进口的“溢出回报”还未实现或者是部分实现时,紧接着进行另一笔高质量的进口,这种进口质量的快速增加表面上企业进口绩效地不断提升,但实际上由于外界动态变化的市场环境以及企业有限的吸收能力,往往会导致事倍功半的效果。

基于此本文提出假设1:进口产品质量对企业竞争力的影响呈“倒U型”,当进口产品质量较低时,企业竞争力随着进口产品质量的提高而上升,但当进口产品质量达到一定限度后,进口质量进一步上升对企业竞争力的负向效果开始显现。

2.2 企业吸收能力与企业竞争力

企业潜在吸收能力是现实吸收能力的基础的和前提,前者注重对外部知识的识别和分析能力,而后者注重将企业现有知识和最新获取外部有用知识重新整合“翻译”成企业能够理解的新知识信息,运用于以后企业新产品的研发设计、加工生产、管理运营、销售等系列流程 [18],通过企业内部的社会整合机制可以使企业潜在吸收能力转化为平稳的现实吸收能力,从而提高知识转化效率维持企业的竞争优势[19]。总体来说,企业吸收过程是企业对外部知识技术进行识别判断、处理分析获取,并将其通过自身组织方式转化成能理解的有效信息,在已有知识和最新获取的外部知识整合作用下进行研发的过程。从企业创新视角看,吸收能力越强的企业获取外部技术的可能性越大,不仅能将外部的先进技术化为己用,还能凭借自身发展优势将外部获取的技术与内部技术进行有效整合产生进行新的创新活动,极大地提高了外部技术的应用效率,实现产品的多元化,有利于促进企业竞争优势的形成。从企业产品成本剖析,吸收能力的强弱直接关系到企业将外界知识进行转化的效率,吸收能力强的企业学习能力也相对较强,网络成员之间的团队合作交流也更为频繁,更利于企业和组织部形成新的资源和能力,模块化的组织合作学习有利于学习经济性的形成,即表现为单位产品成本随着知识的不断更新和技术转率效率水平的提升而下降,吸收能力越强,学习经济性表现越明显,成本下降的空间越大,竞争优势越明显[20]。

基于此本文提出假设2:企业的吸收能力正向影响企业竞争力水平。

2.3 进口产品质量、企业吸收能力与企业竞争力

国外高质量产品中附加外国先进的知识、技术等高端信息,企业高质量进口所带来的知识技术“溢出效应”为企业潜在吸收能力提供了物质条件。潜在吸收能力强的企业对于“溢出效应”所反映的知识技术等有效信息进行识别、消化得越充分,在企业现实吸收能力的作用下将潜在吸收能力所识别分析的有用信息与企业现有的知识信息高效整合得越彻底,结合企业“干中学”效应等内在优势使得高质量进口所产生的知识技术的“溢出效应”发挥出更大的经济效益。其次,吸收能力强的企业具有较高的社会融入度、市场把握度,往往对外部市场环境的反应较为灵敏,对外部知识信息的准确性和有效性识别判断分析能力越强[21]。当企业高质量进口提高了产品投入的可获得性,特别是进口种类丰富多样的投入品时,相对于其他企业,吸收能力强的企业能够快速的判断分析对自身有用的知识信息以适应不断变化的新环境,极大缩短了企业为适应新的外部环境对企业现有和新知识重新整合的时间,高效简化了企业筛选过滤无效知识信息的过程,减少企业时间成本提高企业的生产效率,促进企业核心竞争力的形成。企业进口质量“溢出效应”处于低水平时,吸收能力是增强企业进口产品质量与企业竞争力正向关系之间的“催化剂”。但是随着企业进口质量地不断上升,高质量产品进口的“溢出效应”使得进口对企业创新研发的替代效应大于互补效应而抑制企业竞争力。钟昌标等[22]研究表明吸收能力越强的企业在行业内往往具有相对较高的全要素生产率,投入等量优质的生产要素获得的预期研发回报远大于吸收能力弱的企业。对于都无法有效吸收高质量进口“溢出效应”的企业而言,在企业投入同等生产要素水平下吸收能力越强的企业损失的预期研发收益大于吸收能力弱的企业,换句话说吸收能力强的企业对于同等生产要素投入下的机会成本往往大于吸收能力弱的企业,内部有限资源的低效紊乱配置使得高质量进口的溢出效应对企业研发的替代效应远远强于互补效应。在企业现有的生产条件下规模不经济效应的出现使得生产要素边际报酬递减,低效的生产率导致企业国内市场份额回落而加速了企业竞争力地下滑。

綜上,本文提出假设3:企业的吸收能力对进口产品质量与企业的竞争力水平“倒U型”关系存在正项调节效应。企业高质量的进口对企业竞争力的影响受到企业自身吸收能力的调节,吸收能力能系统地改变进口质量对企业竞争力的影响强度。

3 变量测算、数据来源和模型设定

3.1 企业竞争力指标的测算

企业加成率从侧面反映的企业将产品价格维持在边际成本的能力,企业能否将加成率始终保持在较高水平是体现企业市场动态竞争力的关键标志之一。企业高加成率水平是企业品牌竞争力的直接体现,因为其可以很好的反映企业在市场中的竞争地位,产品作为品牌和技术附加值的载体可以为企业产品价格提升提供优质的资本运作[23]。本文采用企业成本加成率作为企业竞争力的代理变量。目前,参考相关文献计算企业加成率主要有2种方法:一是利用企业生产函数;二是采用会计方法。

本文采用第2种方法计算企业加成率,原因在于本文的面板数据的时间年限较短,采用第2种会计的方法计算加成率使得我们最终的回归结果不受经济周期和外部冲击的影响。此外,本文的数据来源《中国工业企业数据库》和《中国海关数据库》匹配,两个数据库中的指标大多数为会计指标,没有对企业产品价格的统计指标,使得无法采用生产函数方法计算企业的加成率。

参考Domowitz等[24]、盛丹等[25]的方法,由如下公式推导出企业加成率计算公式。其中产品价格和企业边际成本的关系等式为

P-MCP=1-1MKP=Va-wageVa+ncm。

经等式左右两边移项整理可得:

MKP=Va+ncmwage+ncm。

其中:MKP为企业加成率,P为企业的产品价格,MC为企业的边际成本。Va表示企业该年的工业增加值,wage为企业该年应付的工资总额,ncm为企业中间投入成本总额。

3.2 企业进口产品质量的测算

本文借鉴魏浩等和耿晔强等[26]的做法,先建立如下测算进口产品质量的计量模型:

ln qimt=Xmt-σln pimt+εimt。(1)

其中:Xmt = ln Emt-ln Pmt表示为进口国—时间2位虚拟变量,它是随时间和进口国变化的变量,ln pimt表示企业i在t年对m国进口产品的价格;利用残差项εimt=(σ-1)ln λimt测度企业i在t年进口产品的质量。具体的经济学含义表示为将进口价格无法解释进口数量的残余部分定义为企业该年的进口产品质量。根据式(1)的回归结果通过式(2)定义产品质量:

qualityimt=ε︿imt(σ-1) =ln qimt-ln q︿imtσ-1。(2)

对式(2)的质量指标进行标准化处理得式(3):

r_qualityimt=qualityimt-minqualityimtmaxqualityimt-minqualityimt。(3)

其中:minqualityimt、maxqualityimt分别代表相同HS6海关编码产品质量的最小值和最大值,式(3)定义的标准化质量指标位于[0,1]之间,且不具有测度单位。

在此基础上,以每笔进口金额所占企业该年总进口额的比例作为权重,将所得到的进口产品质量加总到企业[KG-*5]-[KG-*5]年份层面,valuei,m,t表示企业i在第t年从m国(或地区)的进口总额。最后得到在企业[KG-*5]-[KG-*5]年份层面的进口产品质量的计算式为

qualityit=∑valueimt∑valueimtr_qualityimt。(4)

在企业进口产品质量的测算方面,本文主要使用2002—2008年的中国海关数据库,并作了如下的处理:剔除信息缺失的样本,包括没有企业名、进口地名称、产品名的样本信息;剔除单笔交易额在50美元以下或者贸易数量单位少于1的样本;剔除企业名称含有“进口”“贸易”“商贸”的中间商样本;将海关的HS8分位编码同国际HS6分位编码对齐,将HS2007版的海关编码统一归结到HS2002版。

3.3 企业的吸收能力的测算

本文参考钟昌标等、魏凡的做法,将企业的吸收能力定义为企业该年的全要素生产率与行业内企业平均全要素生产率的相对值。目前,参考鲁晓东等[27]指出企业全要素生产率的估算方法有最小二乘法、固定效应法、OP法以及LP法。其中最小二乘法、固定效应法的估计均存在内生性问题,也未能解决同时性偏差问题。而OP估计法无法测算企业投资为“零”的样本,对实证结果也造成一定的偏差。因此本文采用鲁晓东和连玉君的LP方法对企业的全要素生产率进行测算。

参考鲁晓东和连玉君的做法,本文将工业增加值作为因变量,将工业中间品投入作为代理变量,考虑到匹配后的面板数据是非平衡面板,所以本文用企业该年的固定资产合计代替资本存量计算。与此同时,本文考虑价格波动对相关变量的影响,所有变量的价格调整到以1999年为基期的不变价格以消除价格波动对变量的影响。其中工业增加值和工业中间投入根据各省市工业品出厂价格指数进行平减,资本存量根据固定的资产投资价格指数进行平减,所有变量的平减指数数据都来源各年度的《中国统计年鉴》。

本文构建如下计量模型:

MKPi,j,t=α0+α1qualityi,j,t+α2absorbi,j,t+X+D+εi,j,t。(5)

其中:i,j,t分别代表企业、二位行业代码和时间,MPKi,j,t为企业i在t年的加成率水平,qualityi,j,t为企业i在t年的进口产品质量,absorbi,j,t定义为企业该年的吸收能力,D为控制年份效应、地区效应和行业效应,X包括如下控制变量:

1)企业资本密集度(CI):本文采用固定资产与企业职工人数比值取对数。本文预测企业的资本密集度与企业的竞争力成正相关关系。

2)企业规模(Scale):本文借鉴盛明泉等的做法,本文采用企业的资产总额取对数表示企业规模,其值越大表明企业规模越大,公司物质基础越雄厚,抵御外界市场风险的能力越强,本文预测该变量对企业竞争力有正向影响。

3)企业资产负债率(LEV):本文参考盛明泉等的做法,采用负债总额与资产总额的比值表示企业的资产负债率,该项指标越高越不利于企业的持续稳定发展,预测企业的竞争力越弱。

4)企业融资约束(FFR):与已有大多数文献的做法相似,本文采用利息支出与企业固定资产的比值,其值越大,企业的融资能力越弱,融资难度越大。

5)企业的外资(FDI):本文参考魏凡的做法,利用港澳台资本和外商企业资本之和与企业实收资本的比值表示.本文预测企业FDI占比越大,企业竞争力越强。

6)企业年龄(Age):用当前所在年份与企业开业年份的差值表示企业的年龄。

本文参考钟昌标和黄远浙、魏凡的做法,对工业企业数据库和海关数据库匹配后的数据进行如下处理:删除工业增加值、固定资产合计、实收资本、职工人数为0的观测值样本;删除合计匹配后中间投入、工业总产值、实收资本、固定资产合计、职业人数、资产总计为缺漏值的观测值样本,最终得到2002—2008年中总量为43 097的企业样本观测值。

本文用stata13利用豪斯曼检验模型是否存在内生性问题,结果判断为接受原假设,表明模型不存在内生性问题。此外对模型VIF膨胀因子进行分析,结果显示VIF的平均值1.06小于5,总体来说相关系数较低,因而变量间不存在严重的多重共线性问题。各变量之间的相关系数,如表1所示。

其次,考察进口产品质量对企业竞争力的非线性影响,本文在主模型中引入进口产品质量(解释变量)的平方项,论文模型:

MKPi,j,t=α0+α1qualityi,j,t+α2absorbi.j,t+

α3quality^2i,j,t+ α4X+D+εi,j,t。

此外,检验调节变量absorb吸收能力的调节作用,在模型(3)的基础上加入吸收能力与进口产品质量一次项、二次项的交乘项:

MKPi,j,t=α0+α1qualityi,j,t+α2absorbi.j,t+

α3quality^2i,j,t+α4qualityi,j,t×absorbi,j,t+

ɑ5X+D+εi,j,t。(6)

MKPi,j,t=α0+α1qualityi,j,t+α2absorbi.j,t+

α3quality^2i,j,t+ α4qualityi,j,t×absorbi,j,t+

ɑ5qualityi,j,t^2×absorbi,j,t+ɑ6X+D+εi,j,t。(7)

4 实证结果分析

4.1 总样本回归结果分析

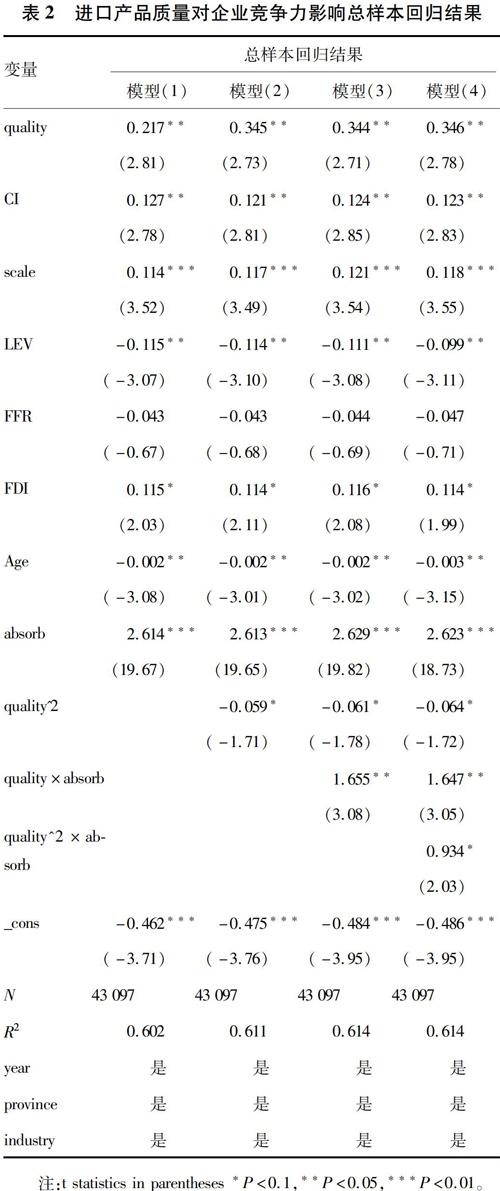

模型(1)、模型(2)实证结果,如表2所示。模型(1)和模型(2)的quality变量系数都显著为正。当模型(2)引入quality^2项发现二次项的系数在10%的显著性水平上为负值,而且模型(2)的R2 拟合优度大于模型(1),说明模型(2)总体变量的解释力度要优于模型(1)。实证结果表明进口产品质量对企业竞争力确实存在“倒U型”关系,验证假设1成立。当企业进口产品质量处于低水平的时候,企业高质量进口通过“溢出效应”“产品种类效应”“价格优势效应”促使企业竞争力增强。但是当企业的进口质量上升到一定水平时,高质量进口对企业研发的替代效应大于互补效应抑制了创新研发能力而使企业的竞争力降低。其次,根据模型(1)~(4)的结果表明,absorb变量系数都显著为正,说明企业的吸收能力对企业竞争力显著正相关,验证假设2成立。吸收能力越强的企业对通过模仿、改进、创新三步曲来创造企业的竞争优势越明显,对提升企业的竞争力作用越强。为考察吸收能力的调节作用,本文在模型(2)的基础上先后引入quality×absorb项、quality^2×absorb项,并对两者进行中心化处理以减少内生性偏差问题。从实证结果上看两者系数都显著为正,说明企业吸收能力对企业进口产品质量与竞争力的“倒U型”关系存在正项的调节作用,验证假设3成立,即吸收能力越强的企业越可能将外部吸收的有效知识信息与企业本身内部已有的财富进行高效地整合,企业吸收能力增强了企业高质量进口的知识、技术溢出效应,极大地促进企业本身内部技术创新能力的提升,增强企业的竞争优势。但是当企业的进口质量上升到一定水平时进口对企业创新研发的替代效应大于互补效应,吸收能力越强的企业在投入同等生产要素水平下吸收高质量进口“溢出效应”的机会成本远远大于吸收能力弱的企业使得企业生产要素并没有发挥出最大的边际效益反而加速企业的竞争力降低。

此外,CI、scale、FDI三者系数也显著为正。企业资本密集度越大表明企业的每位职工所分配到的资本越多,而企业生产要素的高效分配利用率有助于企业竞争力的提升。一般规模越大的企业市场份额越高、销售能力强和获利机会多,正是由于利润的注入为企业竞争力发展提供源源不断资金动力。企业的外资从侧面反映出优秀企业吸引外资能力的强弱,企业吸收的外资通过技术的外溢效应,结合企业自身的“干中學”效应增强企业竞争力。

最后,LEV系数显著为负,负债率越高的企业往往盈利水平比较弱、市场份额不足,用于生产的流动资金少,企业破产风险和财务越大越不利于提升企业的竞争力水平。此外,企业年龄Age系数也显著为负,表明企业年龄不利于企业竞争力的提升,笔者认为成立时间越长的企业竞争压力越大导致企业内部的运行机制存在一定程度上的“迟钝”现象,运营管理结构紊乱在市场中表现为优胜劣汰的结果,反而对企业竞争优势造成一定的负影响。实证结果表明企业的融资能力与企业竞争力之间的关系并不明显。

4.2 分样本回归结果分析

按企业所有制类型不同将企业分为国有企业和非国有企业,并分别对其进行样本回归考察所有制差异对结果的异质性影响,如表3、表4所示。由表3、表4中2个分样本的回归结果可知,quality、absorb系数都显著为正与总样本回归结果相同。

在模型(6)和模型(10)中引入quality^2后,可以发现进口质量平方项对国有企业的竞争力的影响系数为-0.037并不显著,但是对非国有企业的竞争力负向影响系数为-0.071且通过10%的显著水平检验,表明相较国有企业,非国有企业的进口产品质量与企业竞争力之间存在更为显著的“倒U型”非线性关系。在引入中心化后的交叉项后,对比回归结果可以看出吸收能力对国有、非国有企业进口质量与企业竞争力之间的“倒U型”关系都具有正向调节作用,且非国有企业吸收能力的调节效果要大于国有企业。原因在于国有企业规模资产大,进口的背后往往受到政府各种政策和制度优惠较多而使其可从这些非市场渠道获得竞争资源,这些政策资源不仅可以弥补企业依靠高质量进口提升企业竞争力的“缺憾”,而且能够充当进口质量过高时对自身竞争优势不利影响的“缓冲剂”。而非国有企业一般资产规模小、内部资源有限,受到政府政策和优惠较少使得企业无法从非市场渠道获得更多的竞争资源,正因如此其内部吸收能力对企业竞争力表现的更为“举足轻重”。为了在市场中立足往往使得非国有企业对外界的动态信息表现得更为敏锐,当企业低质量进口正向促进企业竞争力时,吸收能力是两者正向关系的“助推器”。当进口质量到达一定水平超过企业吸收能力时,吸收能力是企业衰亡的“加速器”。

5 结论与政策建议

本文利用2002—2008年中国工业企业数据库和海关贸易数据库相匹配的数据,从微观层面对企业进口质量展开分析。与众多研究进口产品质量与企业绩效不同,本文加入企业吸收能力作为调节变量,进一步拓宽了该领域的研究方向。经研究结果表明:企业的进口产品质量对企业竞争力之间存在倒“U”型关系;企业的吸收能力正向调节企业进口产品质量与企业竞争力之间的“倒U型”关系;考虑企业所有制差异发现,进口产品质量对非国有企业竞争力的“倒U型”影响要显著大于国有企业,企业的吸收能力对非国有企业进口产品质量与企业竞争力之间关系的正向调节作用大于国有企业。

上述结果对中国企业提升自我竞争力水平具有一定的借鉴意义。首先政府应该实施一系列优惠政策鼓励企业进口,但是政策着力点更应该放在进口质量的调控上,避免高质量进口超过本身认知消化范围之内而使得自身竞争力降低。其次,对于不同类型企业的引导和监管政策也应该有所差异,对于国有企业而言应该建立合理完善的考核标准和监管体系以减轻高质量进口对企业的负面影响;对于非国有企业而言重点应该发展支柱产业,制定合理有效的企业战略,必要时采取合理措施限制高质量进口以避免遭受负面冲击。最后,在经济全球化的大背景下,企业必须加强自身创新研发能力和管理水平等“软实力”,只有自身能力过硬才能在国内外市场中立于“不败之地”。

参考文献:

[1] SCHOTT P K.Acrossproduct versus withinproduct specialization in international trade[J].Quarterly Journal of Economics,2004,119(2):647.

[2] 李坤望,王有鑫.FDI促進了中国出口产品质量升级吗:基于动态面板系统GMM方法的研究[J].世界经济研究,2013(5):60.

[3] 施炳展,曾祥菲.中国企业进口产品质量测算与事实[J].世界经济,2015,38(3):57.

[4] 魏浩,林薛栋.进出口产品质量测度方法的比较与中国事实:基于微观产品和企业数据的实证分析[J].财经研究,2017,43(5):89.

[5] KHANDELWAL A.The long and short of quality ladders[J].Review of Economic Studies,2010,77(4):1450.

[6] 齐昕,张军,金莉娜.组织双元性学习与企业竞争优势:基于多项式回归与响应面分析[J].软科学,2018,32(6):78.

[7] 姚艳虹,欧阳雪,周惠平.开放式创新、知识动态能力与企业竞争力的关系研究:伙伴机会主义的调节作用[J].软科学,2017,31(7):29.

[8] 盛明泉,吴琪,张春强.管理层背景特征、薪酬激励与企业竞争力[J].江西财经大学学报,2017(6):32.

[9] 郭文臣,谢树强,崔晓跃.制造企业智力资本对竞争优势的作用机制研究[J].科技与管理,2019,21(2):64.

[10] 许士春.环境管制与企业竞争力:基于“波特假说”的质疑[J].国际贸易问题,2007(5):78.

[11] 吴松强,蔡婷婷,赵顺龙.产业集群网络结构特征、知识搜索与企业竞争优势[J].科学学研究,2018,36(7):1196.

[12] 金碚,龚健健.经济走势、政策调控及其对企业竞争力的影响:基于中国行业面板数据的实证分析[J].中国工业经济,2014(3):5.

[13] 魏浩,林薛栋.进口产品质量与中国企业创新[J].统计研究,2017,34(6):16.

[14] 钱学锋,王胜,黄云湖,王菊蓉.进口种类与中国制造业全要素生产率[J].世界经济,2011,34(5):3.

[15] 林正静,左连村.进口中间品质量与企业生产率:基于中国制造业企业的研究[J].南方经济,2018(11):27.

[16] 亓树慧.进口中间品质量对企业加成率的影响[D].大连:大连理工大学,2018:1.

[17] SANTACREU A M.innovation,diffusion,and trade:theory and measurement[J].Journal of Monetary Economics,2015,75(7):1.

[18] 倪丽.中小企业外部创新源与创新绩效的关系研究[D].广州:华南理工大学,2017:1.

[19] 林海.企业吸收能力对竞争优势的影响:基于创新网络的动态仿真研究[J].科技管理研究,2014,34(11):96.

[20] 齐晓飞.知识吸收、社会资本与模块化组织中企业竞争优势[J].经济与管理研究,2013(1):100.

[21] 魏凡,黄远浙,钟昌标.对外直接投资速度与母公司绩效:基于吸收能力视角分析[J].世界经济研究,2017(12):94.

[22] 钟昌标,黄远浙,刘伟.外资进入速度、企业异质性和企业生产率[J].世界经济,2015,38(7):53.

[23] 叶生洪,王开玉,孫一平.跨国并购对东道国企业竞争力的影响研究:基于中国制造业企业数据的实证分析[J].国际贸易问题,2016(1):50.

[24] DOMOWIT Z I,HUBBARD R G,Petersen B C.Business cycles and the relationship between concentration and price cost margin[J].Rand Journal of Economics,1986,17(1):1.

[25] 盛丹,王永进.中国企业低价出口之谜:基于企业加成率的视角[J].管理世界,2012(5):8.

[26] 耿晔强,史瑞祯.进口中间品质量与企业出口绩效[J].经济评论,2018(5):90.

[27] 鲁晓东,连玉君.中国工业企业全要素生产率估计:1999—2007[J].经济学(季刊),2012,11(2):541.

[编辑:厉艳飞]