传统权利的去精神化境遇:民国坟产纠纷的法律规范与司法实践

刘昕杰 毛春雨

一、引 言

坟产,一般指坟界范围内的坟茔、坟树等土地及附属物。坟产在国人的传统观念中占有特殊的地位:其一,坟产通常为族墓或祖坟所在地,在敬祖收族的传统观念下,家族成员须对族墓进行谨慎的保护;其二,坟产及其所包含的坟墓、坟山的构造,往往依托风水而建,其完整性关系到逝者的安稳和后人的事业;其三,坟产所存在的土地权利,当然也是家族重要的物质财富。因此,坟产在一定程度上是中国传统文化在法律权属上的重要缩影,即一项权益同时包含宗法、风水与财产等因素,兼有物质性和精神性权益。

基于坟产的特殊性,传统中国的国家法律与民间规范均对坟产作出了特殊保护。而在近代中国的法律变革中,由于并无与之完全对应的西方法律制度可以借鉴,传统坟产的法律保护形式逐渐限制在地权保护的范围中,从而造成了国家法律规范与地方社会认同的偏差,梳理这一制度变化和司法实践,更易体认西方法律体系建立后,近代化背景下的中国法律文化冲突已逐渐由中国内部与外部的中西冲突转变为中国内部之间的中央和地方冲突,并在司法过程中表现为司法官与当事人之间的一系列价值冲突。

二、坟产权益的法律规范:清至民国的“去精神化”转变

清代法律从坟产地权、坟园树木与坟墓等方面对坟产权益进行规范和保护。由于坟产具有一般财产之外的精神寓意,清律将坟产区别于一般财产,对侵害坟产行为的处罚重于侵害其他财产的行为,并将卑幼与尊长纳入量刑考虑,维护伦理秩序。清律的相关规定大致可分为坟地、坟木、坟墓三个部分。

坟地本质为田产,清律规定,凡侵占归属他人田产者,依土地性质与数量处“笞五十”以上的刑罚,并要将田产与得利归还或交官。(1)参见田涛、郑秦点校:《大清律例》,法律出版社1999年版,第195-196页。但如果涉及子孙盗卖公共祖坟山地,则采取特殊规定,“若子孙将公共祖坟山地,朦胧投献王府及内外官豪势要之家,私捏文契典卖者,投献之人问发边远充军,田地给还应得之人。其受投献家长,并管庄人参究治罪”。(2)参见前引①,田涛、郑秦书,第196页。对于一般的土地诉讼,清代除了对官府的地籍进行查对外,还要求进行实地勘查,以便做到证据确凿。但基于坟地纠纷的特殊性,乾隆年间专门针对坟产争讼进行了更为详细的规定,坟地争讼中所需查证的证据依时间区分,近年者可以印契为凭,远年则需将山地字号、亩数、鳞册与现场逐一核对、勘察,方可进行审断,以保证坟产诉讼得以公正处理。(3)参见郭成伟主编:《大清律例根原》(第1卷),上海辞书出版社2012年版,第437页。

清律对坟园树木产权也予以特殊保护。传统风水观念中,坟墓周围树木“系遮荫风水,切不可擅自砍伐,致误坟茔”,(4)见《桃源庄氏族谱汇编》,转引自任志强:《明清时期坟茔的纷争》,载《安徽大学法律评论》2009年第1期。清律规定,“凡盗园陵内树木者,皆不分首、从,杖一百,徒三年。若盗他人坟茔内树木者,首杖八十,从减一等”,(5)郭成伟主编:《大清律例根原》(第2卷),上海辞书出版社2012年版,第868页。帝王园陵与凡人坟墓分别科刑。康熙年间,步军统领衙门对“不肖子弟及无赖之徒,将坟园树木私行砍伐盗卖者,均予以责惩,私砍树木予以追回,入官在案”。乾隆五年(1740年)因“查奴仆盗卖家长祖坟树木,较偷盗家长财物情罪尤重,若仅照窃盗律论,不足蔽辜,应计赃加窃盗一等治罪”,(6)前引⑤,郭成伟书,第869页。增加了对子孙与奴仆的规定,“凡子孙将祖父坟园树木砍伐私卖者,照违令律治罪。私买者罪同。奴仆盗卖者,计赃,加窃盗一等治罪。盗他人坟园树木者,计赃,准窃盗论。其盗卖坟茔之房屋、碑石、砖瓦、木植等项,均照此例治罪”。(7)参见前引⑤,郭成伟书,第869页。至嘉庆道光年间,盗卖园陵树木的规定更加具体,对所砍树木类型进行了区分,但刑罚仍重于旁人盗砍坟树,以凸显坟产的特殊性,维护伦理尊卑秩序。

坟墓是埋藏尸体的地方,破坏坟墓是极其严重的犯罪行为,清律有“发冢罪”进行细致而严厉的规范。清律中发冢条文分为七节,首节凡人发冢之罪,第二节亲属发冢之罪,第三、四节毁弃他人及亲属死尸之罪,第五、六、七节皆因发冢毁弃之事而附言之,相关规定极细。发掘未见棺椁者,“杖一百,徒三年”,(8)前引①,田涛、郑秦书,第571页。“发掘他人坟冢,见棺椁者,杖一百,流三千里;已开棺椁见尸者,绞监候”。(9)前引①,田涛、郑秦书,第571页。沈之奇曾解释“开动曰发,穿地曰掘,二字亦有深浅之别……律文精密如此”。(10)参见《续修四库全书·八六三·史部·政书类·大清律例集解附例三十卷》,沈之奇注,洪弘绪订,上海古籍出版社2002年版,第522页。发冢罪中卑幼于尊长从重论处,尊长于卑幼则自缌麻起递减。道光十年(1830年)编纂条例加重子孙发掘祖父母、父母坟墓之刑罚,“凡子孙发掘祖父母、父母坟墓,均不分首从,已行未见棺椁者,皆绞立决;见棺椁者,皆斩立决;开棺见尸并毁弃尸骸者,皆凌迟处死”。(11)参见《大清律例刑案新纂集成》,山阴姚雨芗原纂,会稽胡仰山增辑,刑部说贴、刑部汇览附刊,同治十年新镌,第39页。发冢罪的构成不区分主观意图,无心所致也可构成本罪。清律基于民间依礼迁葬以寻吉壤的习俗,规定依礼迁葬发掘坟墓者不坐,子孙损毁尊长尸体者则不论其意图,照律处以斩刑。于他人坟墓内用火烧烟熏狐狸本无意动伤葬者,若烧及棺椁或尸,“则在熏狐狸者,虽无发掘毁弃之情,而在死者,已受发掘毁弃之祸”,(12)前引,《大清律例刑案新纂集成》,第31页。凡人与有服属者均构成此罪。若子孙于祖父母、父母及女婢雇工人于家长坟墓处熏狐狸者,俱熏狐狸者即构成本罪,烧及其尸则绞。子孙本应敬谨保守祖先坟墓,“贪取野兽,致有熏烧,不孝不敬,罪莫大焉”,(13)前引,《大清律例刑案新纂集成》,第32页。故立法更为严厉。

清末修律,法分刑民,“《大清新刑律》系参酌各国刑法,折衷历朝旧制而成;而《民法草案》则纯仿德国编制法”,(14)杨幼炯:《近代中国立法史》,范忠信等校勘,中国政法大学出版社2012年版,第41页。初步建立民刑分立的法律体系。为求“中外通行,有裨治理”,(15)高汉成编:《〈大清新刑律〉立法资料汇编》,社会科学文献出版社2013年版,第3页。1907年修订法律馆上奏的第一案《刑律草案》移植德、日法典,遵循德、日丧葬文化,(16)“传统中国对坟墓、尸体的保护,往往根据墓主、尸主生前政治、社会、家庭的身份与地位,确定侵害者的定罪量刑,以体现礼教‘亲亲、尊尊’的原则。日、德两国,则如前所述,丧葬文化与佛教、神道教、基督教等宗教有密不可分的关系。”参见刘鄂:《依违于礼教与宗教之间——〈钦定大清刑律〉“发掘坟墓罪”研究》,载《清华法学》2014年第6期。将发冢罪改为“关于祀典及坟墓罪”,从而逐渐改变了清律发冢所蕴含的特有礼教伦理的观念。立法者认为,“发冢之罪自唐迄明本重,今益严厉”,(17)郑静渠、郭羹尧编:《中华民国新刑法判解汇编第二册(分则上)》,大东书局出版1936年版,第241页。有违保卫人权的立宪要旨,因而大幅度减轻发冢刑罚,《刑律草案》中“关于祀典及坟墓罪”已无死刑条款。《刑律草案》分咨内外衙门予以签注后,“关于祀典及坟墓罪”律文受到学部与诸多督抚的反对,督察院签注强调:“子孙之发掘祖父母、父母坟墓,亦仅处以徒刑,则名教纲常扫地矣!”(18)前引,高汉成书,第208页。在签注与上谕的压力下,《刑律草案》被迫修正,“关于祀典及坟墓罪”加重刑罚,突破无死刑限定,增设《附则》五条(即《暂行章程》),规定中国人触犯发冢之类犯罪适用旧律办法(现行刑律),后劳乃宣与沈家本达成不再另辑《附则》的妥协,但就立法文本《附则》一直附于新刑律后。(19)参见前引,刘鄂文。最终颁行的《大清新刑律》将发冢罪定为“亵渎祀典及发掘坟墓罪”,保留死刑。此时的发冢罪变革虽未能与各国通例保持一致,但已简化相关规定,将亲属限制在祖父母、父母与外祖父母范围内,(20)“《钦定大清刑律》第八十二条:称尊亲属者,谓左列各人:一、祖父母,高、曾同。二、父母。妻于夫之尊亲属与夫同。”参见赵秉志、陈志军编:《中国近代刑法立法文献汇编》,法律出版社2016年版,第222页。突破传统的亲亲、尊尊原则的限制,改变发冢律维护礼教伦理的立法理念,为民国立法进一步转变奠定了基础。

《大清新刑律》未正式颁行前,修订法律馆对原有《大清律例》进行删改后形成的过渡性法律《大清现行刑律》则采用传统律例合编的体例,改旧律中的笞、杖刑为罚金,保留清律中盗卖坟产、坟产证据程序、盗园陵树木与发冢规定。盗卖田产的刑罚相应减轻,子孙盗卖坟产也不再从重论处,“若子孙将公共祖坟山地朦胧投献王府及内外官豪势要之家,私捏文契典卖者,投献之人依律问拟”。(21)参见吉同钧纂辑:《大清现行刑律讲义》,闫晓君整理,知识产权出版社2017年版,第94页。盗园陵树木罪减轻刑罚,(22)“盗他人坟茔内树木者,(首)工作六个月(从减一等)。”参见前引,吉同钧书,第225页。帝王与凡人分别科刑,子孙盗祖父坟茔树木刑罚虽较凡人加重,增加“如平日并无不肖行为,实系迫于贫难,别有正大需用,于坟茔并无妨碍,人所共知者,不用此例”(23)《大清现行刑律》,清宣统二年排印本,第879页。规定。发冢罪则保留清律规定,以重刑规制。

《大清民律草案》分为五编,总则、债权、物权、亲属与继承编,“前三编全以德、日、瑞三国之民法为模范,偏于新学理,于我国旧有习惯,未加参酌”,(24)前引,杨幼炯书,第48页。后两编也未专门规定坟产权益。《大清民律草案》未及颁行,清廷即告覆灭。

民国肇始,《大清现行刑律》中“除关于刑罚部分,因另颁刑罚而失效外,其中民事部分与国体无抵触者,仍认为有效”。(25)参见胡毓杰:《民法概论》,京城印书局1941年版,第68页。至此,民事法律保留了盗卖坟产与坟产诉讼程序规定,但“其制裁部分,如民事各款之处罚规定(例如‘处某等罚’‘罪亦如之’等语),亦仅不能据以处罚,关于处罚行为之效力,仍应适用,以断定其为无效或得撤销”,(26)《大理院八年上字第832号判例》,载沈尔乔等编辑:《“〈现行律〉民事有效部分”集解四种》,陈颐点校,法律出版社2016年版,第525页。盗卖坟产与盗卖田产性质已无差异,同属民事无效行为。刑事方面则于民国元年(1912年)颁行《暂行新刑律》。《暂行新刑律》删除盗卖园陵树木罪,专章规定“亵渎祀典及毁掘坟墓罪”,但该罪立法理念已发生转变,条文简化,刑罚大幅降低,时有学者陈承泽释义本罪“发掘毁尸体之罪,旧律之罚甚重,其系对于尊亲属之犯罪者至于死刑,本律处刑远轻于旧律”。(27)参见陈承泽:《中华民国暂行刑律释义(分则)》,商务印书馆1913年版,第113页。同时,不同于清律对“子孙毁弃祖父母、父母及奴婢、雇工人毁弃家长死尸者,不论残失与否,斩监候”(28)前引①,田涛、郑秦书,第409页。的绝对性规定,行为人的主观故意成为该罪的构成条件。

民初大理院的判决例和解释例与《暂行新刑律》一致,以罪行等价主义取代以身份为基础的罪行差别主义,采行为与意思相统一原则,将主观意图纳入定罪量刑的构成要素。民国四年(1915年)上字185号判例规定发掘坟墓罪要件应含主观目的:“查暂行新刑律第二百六十条规定发掘坟墓罪,原不必以损坏遗弃盗取尸体或遗骨等为目的,即单纯之发掘行为,亦应成立本罪。然本罪立法之本旨,原为保护社会重视坟墓之习惯而设,故其犯罪之成立,应以是否违背法律上保护之本旨为断。苟于法律上保护之本旨,并无不合,则虽实施该条法定要件之行为,亦不应成立本罪。”(29)《大理院上字一八五号判例》,载前引,郑静渠、郭羹尧书,第237页。

大理院判决统字第1183号再次规定毁损尊亲属尸体罪应考量主观目的。浙江高等审判厅因针对迁葬而毁尊亲属尸体与原棺,并将尸体乱投翁中的行为应如何治罪,向大理院请求解释:“(甲说)查前清律例,凡毁掘祖父母坟墓者,无论为迁葬为盗掘,均应分别治罪。即照《刑律》而论,某甲虽惑于风水掘坟,竟敢毁棺检骨,乱投翁中,按之旧律,固应治罪,按之新律,损坏尊亲属尸体,亦应治罪;(乙说)犯罪以有无恶意为标准。今某甲虽有发掘之事实,原其心迹,不过意图迁葬,与无故发掘者不同,应不为罪。究以何说为是?此应请求解释者三也。”(30)《大理院判决统字第1183号》,载郭卫编著:《民国大理院解释例全文》,吴宏耀、郭恒编校,中国政法大学出版社2014年版,第916页。针对此问题,大理院解释道:“犯罪以有犯罪故意为要件,发掘尊亲属坟墓,并有毁坏遗弃尸体之故意者,自应按律处断。若系惑于风水,意图迁葬,因不注意碎棺毁尸,尚难论罪。”(31)《大理院判决统字第1183号》,载前引,郭卫书,第916页。即对于非有意的碎棺毁尸不以犯罪论处。

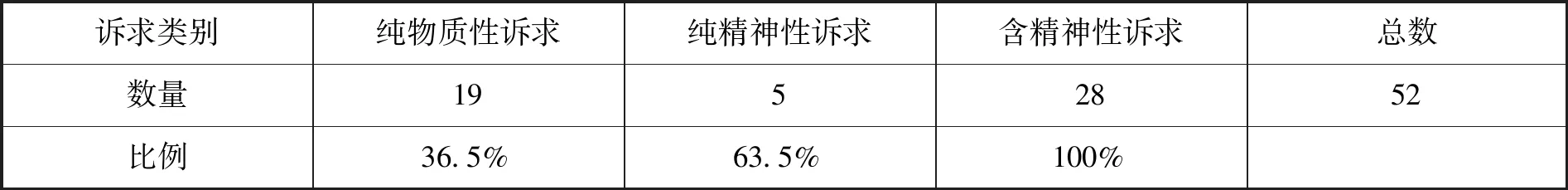

南京国民政府成立以后,六法体系日益完善,《中华民国民法》采德国、瑞典等国民法例,“窥其内容,类多因袭德瑞,商事部分兼采英美,固有法制,几无一存”,(32)丘汉平:《中国法律学生应研究罗马法之理由》,转引自梁展欣:《民法史的观察》,人民法院出版社2017年版,第416页。不再专设坟产条款,将坟产权益归入债权与物权编以共有形式予以规制,彻底删除传统律例对坟产、坟树的特殊规定。1935年的《中华民国刑法》将《暂行新刑律》“亵渎祀典及毁掘坟墓罪”改为“亵渎祀典及侵害坟墓尸体罪”,继承大理院判例中行为与意思相统一原则,进一步减轻该罪刑罚,将最高刑死刑降为无期徒刑。至此,清律对坟产精神性权益的特殊保护在民国法律体系中逐渐减弱,民刑分立后的民国法律逐渐实现了坟产从特殊客体向一般财产客体的“去精神化”的转变(见表1)。

表1 坟产权益法律规范变迁表(清至民国)

三、坟产纠纷的地方认知:荣县坟产案件中的精神性诉求

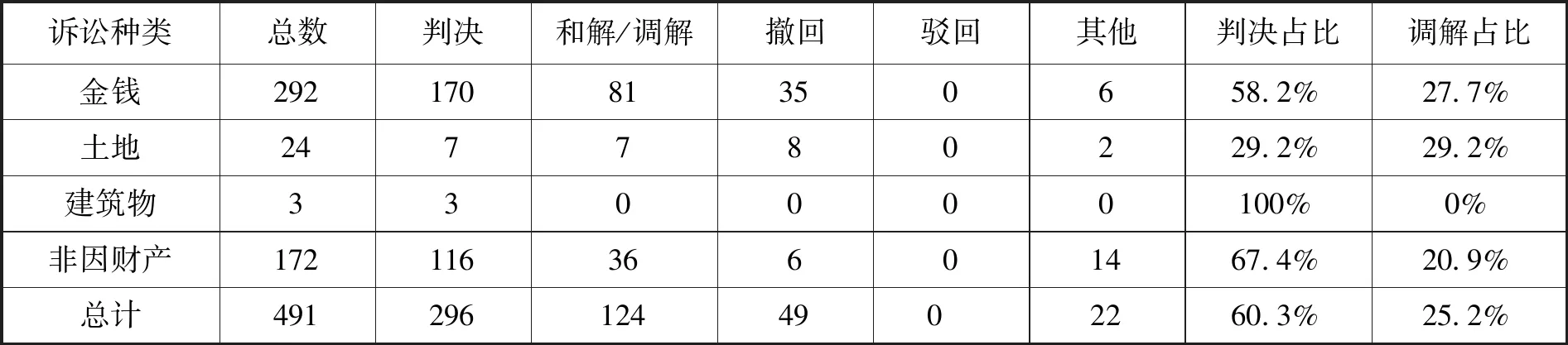

正如滋贺秀三所揭示的,“对于中国人来说,坟墓是具有极为重要意义的存在”,“明显象征着视祖先和子孙为一个‘气’之展开的中国人的世界观的就是坟墓”。(33)参见滋贺秀三:《中国家族法原理》,张建国、李力译,法律出版社2003年版,第304页。“一气说”是指祖先与子孙之间共有一个气脉,虽世代相隔,但气脉相通,仍是一个整体。作为祖先与子孙气脉的连接,坟茔所具有的这一超越土地的精神性象征,不仅是传统法律予以特殊保护的内容,也是基层民众内心认同的乡土观念。民国法典中坟产的精神性内容虽逐渐消除,但传统观念在民众生活中仍然存续。通过观察民国荣县坟产案件中的民众诉求可以发现,(34)民国时期荣县档案共有案卷32896卷,其中司法档案案卷数量最多,占档案总数的57%。荣县司法档案较为全面地展现了民国时期四川内陆乡土社会的纠纷及其解决过程。档案现藏于四川省荣县档案馆。包括风水诉求等在内的精神性诉求案件仍为坟产案件的主要部分。在较为完整的52件坟产纠纷中,民众提出的纯物质性诉求即产权诉求仅占36.5%,其他大部分均为含精神性的诉求或纯精神性的诉求(见表2)。

表2 民国荣县坟产案件中的民众诉求

荣县坟产案件中,精神诉求多源于传统文化中坟产所包含的风水观念和宗法习俗。在蒋惠廷案中,因坟界争议,被告蒋惠廷将原告祖坟尾及古坟脚毗连之处掘出一井,盗葬其内人于此地,致使原告李成光祖坟棺木露出,原告向县府呈诉并被批复联保处调解。联保处承认此地为原告祖坟,却不问被告损毁坟墓行为,而以被告所掘之井为界重新划分坟界。调解之后,被告又在坟界外挖坑打石,这在当地风俗习惯中是有伤风水的。原告再次提起诉讼,并于起诉时称道:“殊伊仗势殷富,一再欺人,复于民之祖坟后界挖坑打石,损伤龙脉。以地方习惯毁损脉气,有关风水大有损伤之故意。……民略知旧例,不谙新律,如以上情形不识有干法禁否,恳请指示只遵,如不合法即恳钧府传讯究不胜感戴之至,谨呈。”(35)“刑事诉状”,“李成光诉蒋惠廷关于掘坟盗葬一案”,全宗号009,目录号006,案卷号224,民国荣县诉讼档案。传统观念中,风水影响家运与后代的发展,原告李成光无法接受龙脉被毁一事,故而提诉。类似的还有刘坤隆案,该案中两造之间为坟地买卖关系,原告购买坟地后便将其母亲安葬于该处。后因被告提出新的酬劳请求为原告所拒绝,被告便对该买卖提出异议,并在被告坟界内坟尾离坟二尺处挖出长三尺、高四五尺的深坑,将小便倾倒其中,浸淹棺椁。原告请求勘察并提起诉讼,在诉状中提出:“坤龙弟兄母子卖业价格收清,坟茔数年均无异议,今以贫乏编方串同搕索,胆将民等祖坟侵挖伤害,其与坟冢开棺者有何所异,反更凶恶,抗藐实已有意作为,触犯刑章。人孰无良,睹斯惨状,心何与甘,迫恳拘传坤江坤海,提同坤龙列案,验民契约,与联保转呈处理,经过讯明惩办,以维祖冢,而保业权,生死咸沾德泽矣,谨呈。”(36)“起诉状”,“习元三诉刘坤隆关于坟地一案”,全宗号009,目录号005,案卷号115,民国荣县诉讼档案。法院判决中司法官通过买卖契约肯定原告之诉,认定被告以水侵棺之用意,并令其将水坑填平恢复原状。在中国传统文化中,于坟茔周围挖掘粪坑会玷污坟茔的风水,影响逝者的安宁与家族的稳定,所以本案中的被告虽未损毁坟墓本身,不至于有财产权的损害,但因其行为破坏坟茔风水,故而引发诉求与讼争。坟茔风水的认知深入人心,以至于民众会将后世的生老病死与其联系,形成法律上的诉讼请求。在李张氏案中,因产权冲突,李张氏偷偷将李张一诚先夫坟头毁伤,并在其上栽满树木。其后原告九岁孙子突然逝世,李张一诚坚信这是李张氏破坏坟产风水所导致的后果:“不意张氏哭于阴九月将先夫坟墓毁伤无余,遍栽树木,俾氏得知,即凭甲邻及伊佃等从场验明,竟殃及氏九岁孙登时犯死,惨不可言。窃张氏不阻氏于未葬之先,显系用心险恶,计不遵祠处断理,应具情申诉,自有法庭公判,乃时逾数月,竟敢悖伦灭亲,毁伤坟头种树……”(37)“刑事诉状”,“李张一诚诉李张氏关于侵害坟墓一案”,全宗号009,目录号07,案卷号142,民国荣县诉讼档案。本案两造为同一家族成员,本应和睦相处,但因家族内部产权争执而引发上述纠纷。在李张一诚看来,同族成员李张氏不遵祠堂命令,毁损其夫坟产风水,本已是“悖伦灭亲”的行为,更为严重的是被告毁损风水行为导致其孙子离世,这使被告的行为在原告看来更加险恶。

除上述情形外,还存在将风水视作财产隐性利益一并提起诉讼的案件。在刘光清案中,两造为同一家族成员,因长、四、五房后裔先后死亡,原告心生不安,请回地师勘察后称“曾祖所藏地点,大受风煞,如不迁葬吉穴,不独长四五各房之后裔受其煞害,二三两房之后均不免受其煞苦”,故原告立即于清明会所有双石桥业内“选得佳城一穴”,预备迁葬其祖,出乎意料的是被告先一步将其祖墓迁葬于此,两造基于风水之说均不愿让出此地,从而引发诉讼。(38)“民事诉状”,“刘光椿等诉刘光清等关于迁坟一案”,全宗号009,目录号05,案卷号113,民国荣县诉讼档案。

单纯的损毁坟茔不仅侵害被害者的财产权,也会令当事人承受伦理道德拷问的精神压力。坟茔的完整是先祖安稳的前提,打理、保护先祖坟茔不受侵害是孝道对为人子者的基本要求,祖茔遭他人损毁是后代尽孝的不足。刘相廷案中不存在实际存在的侵害行为,原告刘仁恕等因担心被告未来可能毁损祖茔而提起诉讼。民国二十三年(1934年),政府通令所有坟茔空地一律开辟,原被告家族召开亲属会议,决定开放过去禁葬的猫儿山祖茔隙地,开土招佃,准予禁葬。刘仁钰将其父安葬于此处,被刘相廷挖毁,并在诉讼中称此地禁葬,诉讼不休。刘仁钰案件诉讼过程中,原告因故将其祖父与刘廷顺曾祖迁葬于此,担心被告再次掘毁,到府提起诉讼,以保先祖坟茔安稳:“民等见廷魁坟墓被掘咸有成心,所葬两穴与廷魁系同等关系,则他日又焉得而不被掘。民见相廷等出诸外行为不得不思患预防,否则掘时再议,抑又晚矣。且坟茔非他事可比,若掘后方为之计,为人子者,其心安乎?民等生活困难,焉有资财为伊缠讼,民见殷鉴不远,只得具实陈控,请予传案制止,免贻后患,用戒将来,感戴无涯矣,谨状。”(39)“暂代民事状”,“刘仁恕、刘廷顺等诉刘相廷、刘仁金关于坟墓一案”,全宗号009,目录号10,案卷号882,民国荣县诉讼档案。原告坚信祖茔的损毁是不能被弥补的,为人子者难以逃脱此责任,只能提起诉讼避免坟茔被毁所带来的严重影响。若当事人已有损毁坟产的行为,就会视作对其家人和家族十分严重的挑衅,引发更为激烈的矛盾。类似的案件还有张兴荣案,本案中冯君一先辈冯仕镐与张氏本是亲属关系,因冯仕镐殁后无地安葬,嘉庆二十一年(1816年)由张宏任准其于此处修坟,有分约为证。冯姓同治五年(1866年)立碑,于此拜祭先祖。民国二十一年(1932年)二月张兴荣在坟后蓦葬,将冯姓祖坟坟尾损坏,并推倒墓碑,冯君一、冯介臣等人愤而提诉:“今年有张兴荣以其祖坟毗连之故,胆在民祖墓后占理一穴,并将民祖墓之尾截去一截,约四尺有余,将来培垒,尚不知占去多少……只得告恳仁廉俯准讯究,以肃浇风,而维古道,实为德便,谨呈。”(40)“民事诉状”,“冯君一诉张兴荣关于霸占祖坟一案”,全宗号009,目录号03,案卷号414,民国荣县诉讼档案。

从荣县司法档案的坟产案件中可以看出,虽然民国法典中坟产保护已逐渐去精神化,但在基层民众的认知中,坟产所象征的文化意义依然是其精神世界的重要组成部分,并在乡土社会中继续发挥着敬祖收族的作用。因此,坟产案件的当事人往往会提出精神性权益诉求,而这些精神性诉求在立法中未能充分体现,所以造成民国坟产的“去精神化”法律规范不能完全涵盖坟产纠纷的真实全貌,不能全面体现当时社会对坟产权益的认知。

四、坟产案件的司法冲突:规范与认知矛盾下的法律实践

法律“去精神化”的立法保护与基层社会仍存有的精神诉求之间的疏离,使得坟产纠纷在诉讼过程中的司法官与当事人之间存在对相关行为严重性和危害性的不同认知,这种认知不同带来的各方对坟产纠纷的预期存在较大差异,进而影响着坟产纠纷的司法实践。

(一)民事案件:司法官的高调解期待与当事人的低调解意愿

调解作为中国传统纠纷解决的主要方法,在民国基层司法实践中占有重要地位。在荣县地方法院1939年终结的774件民事案件中,四分之一的案件没有经过判决(或是没有执行判决)而是以调解或和解的方式结案,其中5月份和解或调解终结案件的占比甚至达到二分之一。1940年第一审终结审理的491件民事案件,以调解或和解的方式结案的案件共计124件,占比四分之一,其中金钱类与土地类案件和解或调解占比近三分之一(见表3)。(41)数据来源于民国荣县诉讼档案,全宗号009,目录号01,案卷号25、167、241、245。

表3 荣县司法档案民事第一审案件分类统计表(1940年)

荣县地方法院审理的坟产类民事案件中,以调解方式结案的比例则明显偏低,仅占12.1%;以判决结案的有18件,占比过半;以公证等其他形式结案的有11件(见表4)。

表4 荣县司法档案坟产纠纷解决方式统计表

坟产案件面临当事人精神纠纷与物权争议两个难题。精神损害往往因坟产的文化属性而难以通过调解方式予以补偿,而坟产的复杂属性令其在民众生活中占有重要地位,导致民众在面对坟产纠纷时往往期待以官方判决结案,以期更有力度地警示被告行为,保护坟产权益。但也正因为坟产的复杂性,司法官面对棘手的坟产诉讼时,往往更希望通过家族或联保主任调解,以更有效率的方式结案。

前述荣县刘光清案中,两造经双石桥第九联保主任曹尚猷及保长王新武、调解员调解未遂,原告刘光椿始来起诉,请求严究被告刑事责任,司法官则于诉状中批道:“着凭族戚看明是否盗葬、有无侵占,就近秉公调处或饬迁葬息事,勿庸与讼。”(42)“民事诉状”,前引,“刘光椿等诉刘光清等关于迁坟一案”。因本案发生在刘氏家族内部,案情较为复杂,证据也不充分,司法官希望先交与该家族内部由族戚来查明具体事实,在此基础上就近秉公调处,息事宁人。但本案经过荣县第二区区属附设区民调解委员会调解无果,原告不愿继续调解,于民国二十六年(1927年)三月再次到府提诉:“道澄寺联保主任万银三奉令迭次调解,卒无结果,已蒙呈覆到案多日用特,再恳钧府俯赐传案。”(43)“民事诉状”,前引,“刘光椿等诉刘光清等关于迁坟一案”。司法官阅后批令联保主任呈复调处情形,联保主任迟迟未予呈复致使审理再次拖延。民国二十六年(1927年)四月七日,原告刘光椿等人第三次到府提诉,称万主任对案情不了解所以无法呈复,应尽快由司法官依法审断:“万主任奉令调解时,因不谙本案之经过,复不悉盗葬之地点,该万主任何能将调解情形呈复来案,是以宕延至今尚未呈复。”(44)“民事诉状”,前引,“刘光椿等诉刘光清等关于迁坟一案”。司法官收到联保主任所呈复调解情形,因联保主任称其对坟坝地势不详,于司法官审判无益,司法官未再传讯当事人,直到民国二十七年(1928年)三月,原告刘光椿等人因无法等待再次到府提诉:“经沐钧府传讯一次之后,本案即陷于调和之中,历时数月,毫无着落,民等乃复迭请票传已沐……迄今已达半载有余,未见出票传讯……前来恳请钧府俯念本案前后拖延年余,诚有难堪。”(45)“民事诉状”,前引,“刘光椿等诉刘光清等关于迁坟一案”。最后,司法官于民国二十七年(1928年)三月二十三日当庭宣判,以原告没有诉讼权利为由驳回原告请求。该案前前后后共经历了两次调解,第一次为保甲主持的诉前调解,第二次为审判官批、调解委员会主持的诉中调解,两次调解均告以失败。

类似的还有辜荣兴案,该案中被告将其岳父郝青云安葬于原告妻墓旁,原告与郝青云为同族成员,原告称此地为原告所有,请求判处被告迁葬,恢复原状,但提约丢失已无法证明。被告辩称该坟地为祠众共同所有,郝青云经族众议得以安葬于此,不应迁走。司法官在第一次庭审中令两造先予调解:“着郝升高会同郝静谨、郝建周、郝希孔、郝恒泰等于七日内两造调处,如不核到。”(46)“民事组第一次审讯”,“郝高升诉辜荣兴关于坟地争执一案”,全宗号009,目录号05,案卷号117,民国荣县诉讼档案。孰料被告不愿调解,坚称此地为其岳父经族众同意取得,无须再进行调解:“兹既成讼,当候法办,无再调解之必要,故屈期被诉,族人均未从场,不得成立,特此呈复,恳予依法判决,用少枝节。”(47)“民事恳状”,前引,“郝高升诉辜荣兴关于坟地争执一案”。民国时期,针对民事类纠纷,司法机关基于习惯与成本考量会期待当事人接受调解以息事宁人,以免累讼。民众在一般财产纠纷中往往愿意接受调解,以减轻诉讼带来的身心与经济上的压力。民国民法虽将坟产纳入一般财产法律予以规制,但调解在此类纠纷解决中却难以发挥有效作用。对民众而言,坟产的精神意义在其生活中存在且重要,其在面对坟产产权分歧或被侵毁等情形时无法轻易妥协,对于调解能力与效力的信任度也较低,在当事人眼中,坟产仍超出一般财产,“融入了古人的宗教观、信仰观、亲属观以及法律观”,(48)李哲:《中国传统社会坟山的法律考察——以清代为中心》,中国政法大学出版社2017年版,第30页。成为凝聚家族、维持宗法秩序的重要事物。因此,承袭传统文化观念的当事人与遵循近代西方法律体系的司法官在坟产纠纷层面产生了认知上的分歧,继而导致二者在对待调解态度上的巨大差异。

(二)刑事案件:司法官的轻刑化意愿与当事人的重刑化期待

民国刑法对发掘坟墓罪予以不确定刑罚的规制,因此司法官具有较大的自由裁量权。对荣县18件坟产刑事类案件的整理可见,坟产案件多以轻刑判决或其他方式结讼,其中司法官依法判处刑罚的仅有4件,以当事人和解、证据不足而不起诉、免诉方式予以终结的共计15件。在4件作出刑罚判决的案件中,2件予以缓刑,1件由最高法院减刑到有期徒刑2个月,1件被认定为窃占他人不动产而被判处有期徒刑6个月。

表5 荣县司法档案坟产刑事案件解决方式统计表

坟产刑事案件审判中,原告通常希望将被告依法科以重刑。兰如九案中,原告兰绩三与被告如九为同一家族成员,但因如九毁损了祖先兰有诰的坟墓,原告兰绩三大为恼怒,愤而提诉,力求司法官严惩如九:“夫如九之祖有枢与有诰,系未出五服之亲,今被如九公然主使掘毁,何异自毁尊亲属之墓。窃违法掘墓,律有明文,制重棺盗葬,更超极刑之外……似此违悖法纪,藐视伦常,族谊全伤,人心尽丧。恳祈钧府派员破坟勘验,查遗骨是否存在,拘案严惩,存殁均沾!”(49)“刑事自诉状”,“兰绩三等诉兰如九等关于掘坟盗葬一案”,全宗号009,目录号07,案卷号545,民国荣县诉讼档案。

在唐辉宗案中,原告张杰是荣县一位商民,其先父叔等于前清光绪初年为安葬故祖父母,契买袁家桥圆坡高山一座,作为家族祖茔,多年拜祭无异。荣县三区五宝镇一连保社训分队长唐耀宗借社训平操场之名将张杰祖茔挖毁,砍伐坟树,张杰等听闻后赶到袁家桥时祖茔已毁,无法只得报联保主任及第三区属处理。制止唐耀宗行为后,张杰便到府提出刑事自诉状,希望依法严惩唐耀宗:“该地既属民有,粮税攸关,祖骸所托,该耀宗毫不通知主权人,公然率众横暴侵毁,实触刑律掘毁坟墓明条……似此率众横行,实属目无法纪,除由区属面斥不合外,因事体重大,嘱民依法告诉。兹遵具状诉恳履勘,严令将唐耀宗撤职归案,依法究惩,并饬赔偿因犯罪而生之损害,存殁俱感,控呈。”(50)“刑事自诉状”,“张杰张柏青诉唐辉宗关于分割坟墓一案”,全宗号009,目录号08,案卷号084,民国荣县诉讼档案。其后因被告一直躲藏拒收传票,原告张杰再次到府提出刑事自诉状,请求通缉唐耀宗,将其捉拿归案:“只得声请准予通缉归案究办,用警横暴,而正风气。”(51)“刑事自诉状”,前引,“张杰张柏青诉唐辉宗关于分割坟墓一案”。

原告虽会多次表明其依法严惩的期待,但很难如愿以偿。荣县刘允中、刘福兴与刘仁钰等人为同一家族成员,却为多件案件的当事人,两造因祖坟禁葬而产生的纠纷到府提起多次诉讼,刘仁钰案便是其中一件。在前述案件未完结时,原告发现禁葬地有新坟进葬此处,其二世祖尸骨也被损毁。原告认为此为被告刘怀之所为,便到府提诉,希望严惩被告并将新葬二棺迁走。其后,原告又先后提出四次刑事恳状,严词批评被告行为,并多次请求司法官依法严惩:“查怀之小人成性,常播是非……宝三等拼命抵赖作恶,毫不顾忌法网,已犯刑章第二百五十条内所载发掘坟墓而损坏遗弃之重罪……是时分别从严法办,双方必无异词……钧座俯允依法严办,并责令赔偿因讼耗费及损失费,俾厚朴得安,凶恶有报。”(52)“第一次刑事恳状”,“刘福兴等诉刘仁钰等关于掘坟纠纷一案”,全宗号009,目录号06,案卷号235,民国荣县诉讼档案。两造虽为同一家族成员,但原告恳状中的用语与严惩被告的诉求透露着其对于被告的不满,挖掘坟墓行为在一定程度上恶化了二者关系。在接下来的几次恳状中,原告依然坚持严惩被告:“钧府作主,俯予是日定判,除饬令迁葬,以慰幽魂外,并责令赔偿因讼使费及损失费,俾作恶者知国法,无私良善者得依法以为保障。”(53)“第二次刑事恳状”,前引,“刘福兴等诉刘仁钰等关于掘坟纠纷一案”。“钧座应予拘首恶怀之、宝三、仁钰等,依法严办。”(54)“第三次刑事恳状”,前引,“刘福兴等诉刘仁钰等关于掘坟纠纷一案”。“钧座台前,请予立判,早分泾渭。”(55)“第四次刑事恳状”,前引,“刘福兴等诉刘仁钰等关于掘坟纠纷一案”。原告四次恳状坚持请求司法官依法严惩被告,其重刑的期待显而易见,然而司法官最终虽然支持了原告要求被告将新葬棺迁走的诉讼请求,却并未如原告所希望的那样对被告行为予以判刑。

徐元兴案与上述案件类似。被告徐元兴将其父盗葬于刘姓昌家沱百年祖茔内,并掘毁告诉人刘六贤祠先祖刘启俊坟茔,刘姓族人发觉后立即请乡公所勘明,毁坟窃葬属实,乡公所责令被告取回所葬尸棺、恢复原状,被告未予履行,刘六贤祠祠首刘怀之、刘仁榜向司法处检察官提出刑事告诉状,以期检察官提起公诉,严惩被告:“本案被告人徐元兴等,今阴八月十九夜,暗地就怀之等昌家沱祖茔内窃葬乃父金坛,系瓦罐储尸骨一棺,并已挖就横直约五尺、深二尺余之金井可查,伤及民等先辈已葬有年坟墓,惟刘启俊一棺,坟尾被掘约五尺……似此擅敢掘毁民等祖茔,意图窃葬,无可讳饰,该徐元兴弟兄,实犯上开法条罪行,而尤敢故意顽梗支吾,理合告请依法严究,并附带责令回复原状。”(56)“刑事告诉状”,“检察官诉徐元兴关于掘毁坟墓一案”,全宗号009,目录号03,案卷号247,民国荣县诉讼档案。在侦查阶段,被告徐元兴、徐焕章等人拒绝了龙潭乡乡公所主持的调解,并以妨害自由等词到司法处抗诉,检察官侦查进程被迫中止,后被告抗诉由司法处驳回。随之被告又提起民事诉讼以确认坟地所有权,终由司法处以判决驳回其诉,告诉人刘怀之、刘仁榜继而向检察官提起声请,希望继续侦讯,提起公诉,严加惩办:“该徐元兴、徐焕章等之民诉已无理由,而控诬妨害自由之刑诉又非确实,则具掘毁、意图窃占他人之不动产,实属百喙难辩,故兹讼累,种种不法,已不枉自明,理合状请继续侦讯,提起公诉,依法加重并科罪刑,用惩刁顽,借儆来兹。”(57)“刑事声请状”,前引,“检察官诉徐元兴关于掘毁坟墓一案”。检察官侦查终结后提起公诉。与告诉人两次请求予以严究或并科重处的严惩期待相反,司法官通过多重考量决定分别科刑并轻刑惩处,判决被告徐元兴意图为自己不法之所有窃占他人之不动产处罚金四百元,发掘坟墓处有期徒刑八月缓刑一年:“至挖毁告诉人等坟尾开作金井,已由乡公所具禀证明,并经本处勘明(详坟地民事经界案)有案可稽,自不能听取被告之狡辩卸除罪责。研讯既明,本应并合从重科罚,惟念乡愚无知,智识浅薄,窃犯罪动机系为迷信堪舆,酿成情节不无可原量罪科刑,特予分别处罚以促自新。”(58)“刑事判决”,前引,“检察官诉徐元兴关于掘毁坟墓一案”。其后,被告不服上诉,复经四川高等法院第六分院判决将徒刑撤销,维持罚金。民国新刑法中发掘坟墓罪量刑幅度为有期徒刑六月以上五年以下,本案被告挖毁原告先祖坟墓并盗葬,情形较为严重,荣县司法处已轻刑判处,高等法院在此基础上删除自由刑,进一步降低刑罚。在法律弱化坟产精神的立法背景下,与原告重刑化期待相反,通过罚金惩罚降低或替代发掘坟墓罪的重刑刑罚是基层司法官处理坟产刑事纠纷的基本态度。

五、结 语

晚清至民国是中国社会与中国法律急剧转型的时期,在短短的数十年间,中华法系的法律制度被迅速抛弃,以西方法律文明为蓝本的法律体系形成,从而实现了中国法律的“近代化”。梁启超称这一过渡时代的中国“实如驾一扁舟,初离海岸线而放于中流,即俗语所谓两头不到岸之时也”,(59)梁启超:《过渡时代论》,载《清议报》1901年6月26日。中与西、新与旧、传统与现代的矛盾交织在社会各个层面,民国时期动荡的政治与战乱加重了矛盾冲突,也给我们认识该时代法律实践的真实状态增加了困难。以法律规范而言,大量借鉴西方法律,以当时观之,可谓“跻于文明之域”,(60)蔡枢衡:《中国法理自觉的发展》,清华大学出版社2005年版,第73页。但以法律实践而论,社会文化的变革远非一朝一夕之事,“在乡村及带有地方性质之都会中,新法律还不若旧道德之深入人心”,(61)蔡枢衡:《中国法律之批判》,山西人民出版社2014年版,第69页。所以西方法律制度架设于中国传统宗法社会之上的结果,就是“新法律之目的虽善,苦无与之互相适应之社会基础”,(62)前引,蔡枢衡书,第81页。直接导致了“三十年来的中国法和中国法的历史脱了节,和中国社会的现实也不适合”(63)前引,蔡枢衡书,第29页。的法律困境。

诸如本文所论述的坟产一类带有较强本国民族特色的事物,其在传统中国社会中蕴含着宗法风水因素,寄托着民众精神性的诉求。传统法律对其不同于其他事物的精神性权益给予了特殊保护。但由于这种精神性保护在西方法律体系中缺乏完全与之对应的法律条文,所以随着西方法律引入中国,这部分事物的精神性权益就从“近代化”后的中国法典中消逝了。如同“诗意即翻译过程中失去的东西”(罗伯特·弗罗斯特语),具有民族特色的精神性权益也成为不同法律传统国家之间的法律移植过程中失去的东西。

坟产在传统法律中的精神性保护被摒弃,而被纳入西方法律的一般财产法保护后,坟产纠纷中民众的诉求却仍以非物质性诉求为主,造成了立法规范与社会观念的脱离。这一脱离在司法运行中表现出来的是代表西方法律的司法官与承袭传统文化的当事人司法预期的不同。在刑事案件中,受害方往往希望司法官对加害方进行严惩,而大量的案件最终都从轻处理;在民事案件中,司法官往往希望两造调解结案,而大量的案件最终都进入正式的司法程序。形成这一状态的原因是因为在法律近代化的进程中,基层社会民众仍秉持着对坟产的精神性权益诉求,法律的迅速变革与社会的渐进发展存在较大的隔离,并限缩了法律在地方基层社会的实效。由此可见,如何在法律移植过程中,对坟产为代表的民族特色财产的精神性权益给予合理的法律规制,或者说,如何在西方化的法律体系中找到本民族特有精神性权益的位置,是转型时期的中国法律制定者们不得不正视的问题。