论古代丧葬祭祀中的礼器之扇

——翣①

杨祥民(南京邮电大学 传媒与艺术学院,江苏 南京 210023)

一、古代翣的礼仪性功能

在儒家礼仪思想中,生者之权势,逝者之荣耀,都要在礼仪中反映出来。《论语·为政》:“生,事之以礼;死,葬之以礼,祭之以礼。”《中庸》:“事死如生,事亡如存,仁智备矣。”“事死”有两个方面:一是葬之以礼,一是祭之以礼。在周代丧葬有一套严格的礼的规定,社会不同等级和不同阶层的人葬礼不同。孔子强调丧葬之礼,必须合乎与死者身份相当的礼的规制。荀子也十分强调礼在丧葬中的重要性:

礼者,谨于治生死者也。生,人之始也;死,人之终也。终始俱善,人道毕矣,故君子敬始而慎终,终始如一,是君子之道,礼义之文也。

丧礼者,以生者饰死者也。大象其生以送其死也。故如死如生,如亡如存,终始一也。[1]

丧葬仪式不仅意味着一个生命体的闭幕式,更意味着这种仪式在社会影响和教化上所担负的功能,所谓“慎终追远,民德归厚矣”。(《论语·学而》)

礼器之扇脱离了实用功能,而是对实用之扇的“昂贵”的模仿,它代表着“贵贱有等,上下有别”的等级名分制度。一方面,礼器之扇作为现世的礼器,用在社会上层的仪卫之中;另一方面,礼器之扇作为重要的祭器,用在祭天祀祖的仪式之中。两者虽然具有不同,但都包涵有尊崇和敬重的含义、以及礼仪秩序的共同性质。中国古代的“翣”,恰恰聚合了这两方面的礼仪内涵,是一种典型的礼器之扇②“翣”在古代主要是指大的礼器之扇,有时还指“古代钟鼓架上的饰物”,如《礼记·明堂位》记“殷之崇牙, 周之璧翣”。有时也指实用之扇,如《仪礼·既夕礼》:“燕器,杖、笠、翣。”郑玄注:“燕居安体之器也。”贾公彦疏:“翣者所以招凉,而在燕居用之,故云燕居安体之器也。”《淮南子·淑真》:“冬日之不用翣者,非简之也,清有余于适也。”。

《小尔雅·广服》云:“大扇谓之翣”,这种古代仪仗中使用的长柄大扇被称为扇翣,又可称为障扇或掌扇。南朝梁简文帝《初秋》诗句:“羽翣晨犹动,珠汗恒昼挥。”唐刘禹锡《德宗神武孝文皇帝挽歌》诗句:“凤翣拥铭旌,威迟异吉行。”这里的“羽翣”“凤翣”,都是仪仗中使用的大掌扇,用野鸡或孔雀的羽毛编制而成。《宋史·仪卫志一》记:“古者扇翣,皆编次雉羽或尾为之,故于文从‘羽’,唐开元改为孔雀。”[2]

从现有文献来看,丧葬仪式中用翣的制度开始于周代。《礼记·檀弓上》记:“有虞氏瓦棺,夏后氏堲周,殷人棺椁,周人墻置翣。”意为埋葬死者最早有虞氏用陶制瓦棺,夏代开始烧土为砖砌在瓦棺四周,殷商时才用木材制棺和外椁,周人在灵柩外屏障加以“翣”的棺饰。东汉高诱为“周人墻置翣”作注:“周人兼用棺椁,故墙设翣,状如今要扇。画文,插置棺车箱以为饰,多少之差,各从其爵命之数也。”[3]《世本》中有“武王作翣”之说,《周礼·夏官·御仆》中记:“大丧,持翣”,《周礼·天官·冢宰》也记,“后之丧,持翣”,可见周代丧葬用翣之盛行。

按照“事死如生,事亡如存”的道理,翣从服务统治者生活的仪仗用扇,转而应用到丧葬祭祀的仪式中,仍然是作为一种现世社会里权势地位的标识及续写。《荀子·礼论》云:“(棺椁)皆有翣菨文章之等,以敬饰之,使生死终始若一。”杨倞注:“翣菨,当为翣萎。郑康成曰:翣萎,棺之墙饰也。”[4]为避免他人在看到棺柩时产生伤痛、恐惧、厌恶等不良心理,需要用翣等物来“饰棺”。郑玄为《礼记》注曰:“饰棺者,以华道路及圹中,不欲众恶其亲也。”[5]于是翣成为一种遮障棺柩的装饰品,同时也是一种标志贵族身份的礼仪性丧葬器物,如孔颖达疏中提到的,“此一经明葬时尊卑棺饰”。[5]

图1 隋佚名《备骑出行图》山东嘉祥英山徐敏行夫妇墓室壁画

后世称“雉尾扇”之类的仪仗长柄扇为障扇或掌扇,盖与此遮障之意亦有关联。宋代程大昌《演繁露》卷十五:“今人呼乘舆所用扇为掌扇,殊无义,盖障扇之讹也……凡扇言障,取遮蔽为义,以扇自障,通上下无害。但用雉尾饰之,即乘舆制度耳。”[6]在中国古代,“翣”这种礼器之扇,更多是作为一种“棺饰”之名,主要用于丧葬仪式之中。如前文提到南朝梁简文帝诗句中“羽翣”尚为生活仪仗,唐刘禹锡诗句中“凤翣”已是丧葬之用。人们出于对丧葬死亡的本能性忌讳,生活中的仪仗用扇渐渐从“翣”改为“扇”名,如单龙扇、双龙扇、龙凤扇、鸾凤扇、孔雀扇、雉尾扇等。(图1)

二、古代翣的形制与使用

“东西方文化有根源性的差异,和西方的理性与结构性相比,东方文化是精神性与同构性,这种非结构性的文化传承是内在的生活价值认同。”[7]中国古代翣的外观形制与仪仗卤簿扇相类,在使用上同样具有明确的礼仪规制,使用的数目规模对应着使用者不同的社会等级。《礼记·礼器》中写道:

天子崩,七月而葬,五重八翣;诸侯五月而葬,三重六翣;大夫三月而葬,再重四翣。[5]

天子、诸侯、和大夫,分别使用八翣、六翣和四翣,体现出礼“以多为贵”的原则。而在所使用的翣的品类上,也会有所区别,可看出礼“以文为贵”的特点,如《礼记·丧大记》中记:

饰棺:君……黼翣二、黻翣二、画翣二,皆戴圭。大夫……黻翣二、画翣二,皆戴绥。士……画翣二,皆戴绥。[5]

值得注意的是,此处的“君”是指诸侯而非天子。孔颖达疏:“君,诸侯也。”所以葬礼中使用“黼翣二、黻翣二、画翣二”,共有六翣。那么,天子八翣又是哪八翣呢?郑玄根据汉代叔孙通所撰《汉礼器制度》,为《周礼·天官·缝人》作注云:“饰棺,天子……又有龙翣二,其戴皆加璧。”[8]由此我们得知,天子八翣应是“黼翣二、黻翣二、画翣二”,外加“龙翣二”。

关于早期翣的外观形制问题,《礼记·丧大记》中有郑玄注对它的描述:

汉礼,翣以木为筐,广三尺,高二尺四寸,方,两角高,衣以白布。画者,画云气,其馀各如其象;柄长五尺,车行使人持之而从,既窆,树于圹中。[5]

另外还有孔颖达疏:

翣形似扇,以木为之,在路则障车,入椁则障柩也。凡有六枚,二画为黼,二画为黻,二画为云气。[5]

汉代这种扇状之翣的形体较大,并且与仪仗卤簿扇一样具有扇面,我们不妨称之为翣面。翣面周边有木质外框,“广三尺,高二尺四寸”。有些学者认为翣面形状是长方形,但此处所说的“广”和“高”,未必就是指长方形的“长”和“宽”。况且后面接着说道“方”,也是为了与圆曲形状区分,“两角高”则表示有两角高凸出来,所以翣面形状未必是中规中矩的矩形。

图 2

图 3

图 4

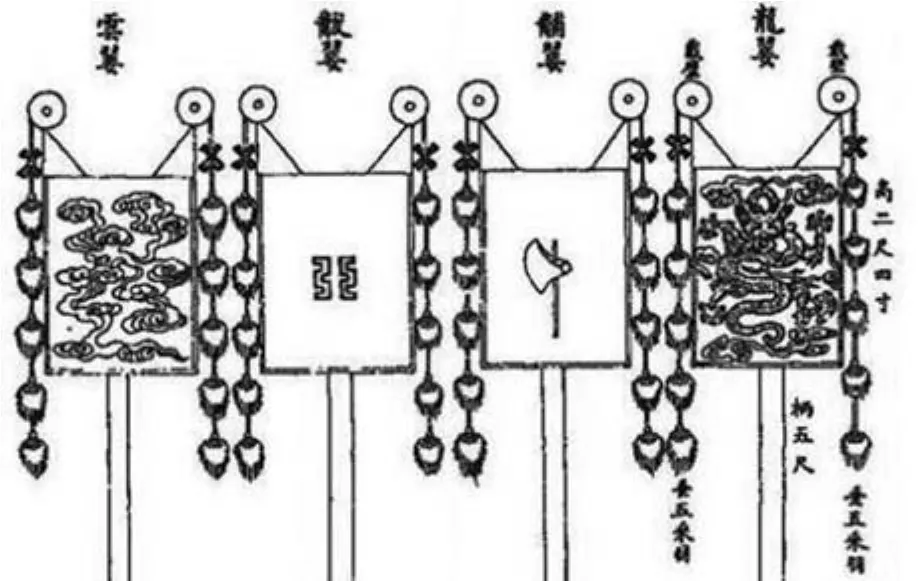

针对此翣面具体形状的问题,笔者查阅历代留下的浩繁礼书,发现附有图绘者却是非常稀落,其中针对翣之器物的图像更是难寻。总体而论,目前仅能从宋代聂崇义撰《三礼图集注》、明代刘绩撰《三礼图》、明代洪武三年官修《明集礼》(又名《大明集礼》)、清代乾隆十三年官修《钦定周官义疏》(《钦定礼记义疏》中图与之完全相同)和《钦定仪礼义疏》等古籍中,寻到极为有限的关于“翣”的图像信息。我们从中也能够发现,翣面的形状因对“两角高”的不同理解,使得所绘翣的图像出现三种情况:

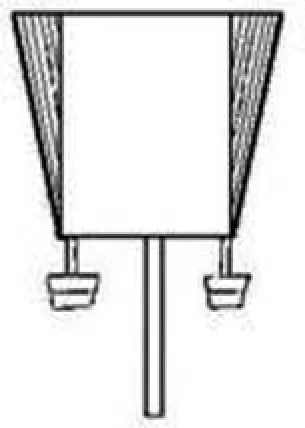

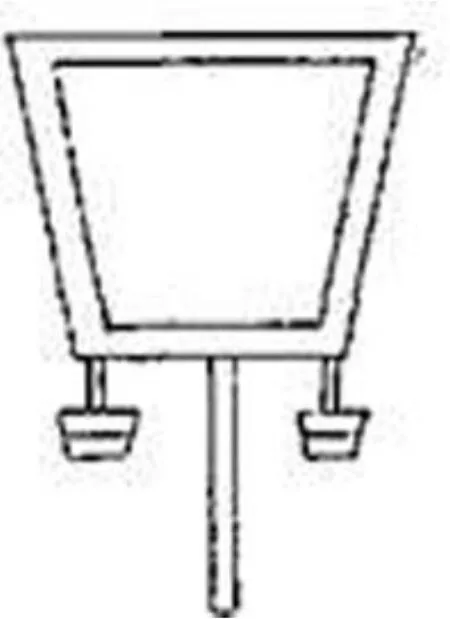

第一种,以明代刘绩《三礼图》中的翣图为代表,翣面形状类似倒置的等腰梯形,翣面上端两角相背,向两外侧凸出来。(图2)

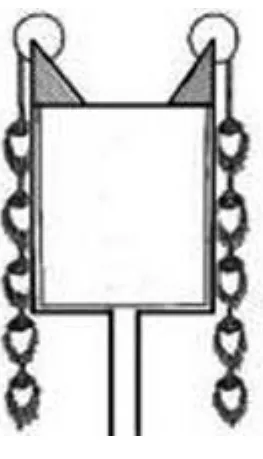

第二种,以清代《钦定周官义疏》和《钦定仪礼义疏》中的翣图为代表,翣面上端两角相对,都是向正上方高凸出来。(图3)

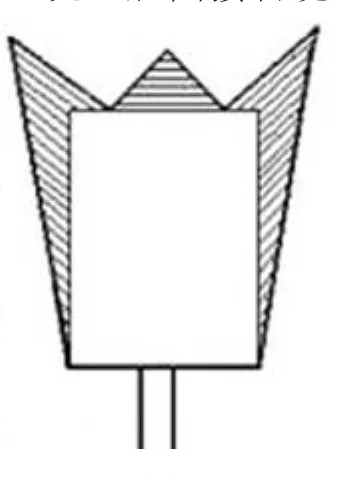

第三种,以明代洪武三年官修《明集礼》中的翣图为代表,翣面上端两角同时向两侧和上方凸出,上端边缘中部另构成一角凸起。(图4)

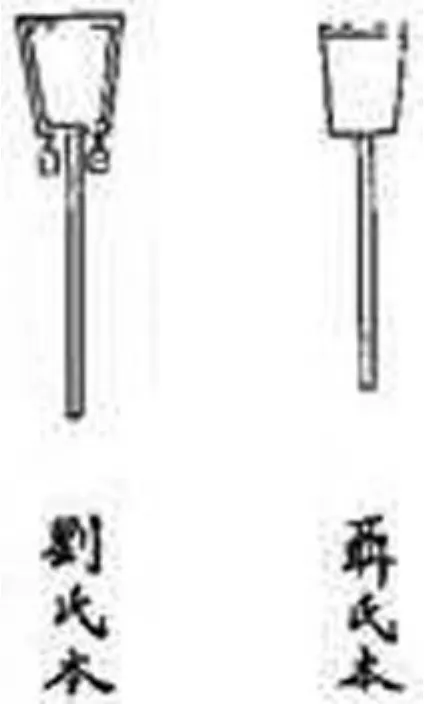

图5宋代聂崇义《三礼图集注》中的翣之图像

宋代聂崇义《三礼图集注》中的翣之图像,是我们所能看到最早期的古籍版本插图,但由于图像较小而不易辨认。(图5)前有柳车,后有八人各持一翣分列左右。翣面两两成对,共分四类,形状不尽相同,但都具有上宽下窄的外形特征,翣面上端两角向两侧凸出比较明显。另外,翣面上端两角也具有向上方稍稍凸起迹象,以及翣面上端边缘中部还有微微凸起,这很像是配合翣面上端两角向两侧凸出、而变化翣面上端边缘所形成的装饰样式。

图6 清代徐乾学撰《读礼通考》插图

图7 清代官修《钦定周官义疏》《钦定礼记义疏》和《钦定仪礼义疏》中的翣面插图

清代康熙年间官至刑部尚书的学者徐乾学,所撰《读礼通考》中有关翣的插图仍为第一种类型,并且注明采用了刘绩《三礼图》和聂崇义《三礼图集注》中的翣之图像。(图6)但是对于聂崇义《三礼图集注》中四种不相同的翣面形状,全部都简化归结为倒置的等腰梯形。徐乾学也认为翣面是上端两角向两侧凸出的形状,但这与古文献中“两角高”的记述似有出入。

图8 明代《三礼图》中翣的插图

我们也注意到,聂崇义《三礼图集注》中借用古人的文字记录对翣面描述,但把翣面“方,两角高”改为“方,两头高”(元代毛应龙《周官集传》中进一步改为“方而两头高”),天子八翣在“加璧”同时,又增加了“垂羽”。聂崇义文字记述中翣面的这两点变化,被清代官修《钦定周官义疏》卷四十八、《钦定礼记义疏》卷八十二和《钦定仪礼义疏》卷四十四采用,插图中的翣面形状也是上端“两头”高高耸起,戴圆璧,并有长长的五彩羽垂落下来。(图7)

但是在《钦定周官义疏》卷三十一、《钦定礼记义疏》卷五十八,仍然采用最早的“两角高”的翣面表述。

图9 明代《明集礼》中翣的插图

那么,古制翣面的形状本应是哪一种呢?最早见郑玄注《礼记·丧大记》提到汉代翣:“广三尺,高二尺四寸,方,两角高……柄长五尺”,可见翣面的广(宽)与高之比例约为5:4。明代刘绩《三礼图》中展现的翣之图像,即第一种类似倒置等腰梯形的翣面形状,似乎并不符合“两角高”的记载,翣面广与高的比例比较接近5:4。(图8)

第二种翣面(图3)上端两角相对向正上方高凸出来,翣面的广度与高度比例约为1:2,与古制5:4的比例差距很大。清代官修《钦定周官义疏》《钦定礼记义疏》和《钦定仪礼义疏》中,将翣之图像标注出“龙翣”“黼翣”“黻翣”“云翣”(即“画翣”)四种类型名称,并附记“柄五尺”、翣面“高二尺四寸”“戴璧”“垂五采羽”等古代翣的规制信息,却唯独舍去翣面“广三尺”的内容。这种图文不符的矛盾,使得其本身便无法自圆其说。这种翣面形制,应是清人根据明代《明集礼》中的翣形制变化而来。

第三种翣面(图4)上端两角同时向两侧和上方凸出,上端边缘中部另构成一角凸起。宋代聂崇义《三礼图集注》插图中的翣形状也与之相似,只是《明集礼》中翣面边角高凸更加明显,与古文献中“两角高”的记载有一致性。《明集礼》又名《大明集礼》,刊布于嘉靖九年,明世宗朱厚熜所作序中提到:“《大明集礼》一书,我皇祖高皇帝之所制也。”历史上明王朝尤以汉文化正统自居,《明集礼》是明太祖朱元璋以国家之力和国制标准编撰而成的国典,是针对大明朝礼制建设需要而制定的一套礼仪规范,所以其编撰应是更为严谨,内容也应是与古制更为接近。这种翣的翣面形状,与近年来考古发现的周代“山字形”铜翣也很类似。(图9)

《汉礼》所记翣面木框上“衣以白布”,宋末元初,棉花始在中国种植,所以此处覆于翣面的“白布”应为白色麻布。①古代“布”的本义即为麻布,《诗·卫风·氓》中有“抱布贸丝”的记述。翣面白布上的装饰纹样,我们可以通过其名称来推知。如《释名·释丧制》所言:“翣,齐人谓扇为翣,此似之也,象翣扇为清凉也。翣有黼有画,各以其饰名之也。”[9]“黼翣”“黻翣”“龙翣”和“画翣”,便是用在丧礼中的四种礼器之扇。“黼翣”和“黻翣”的翣面上分别绘有黼纹和黻纹,“龙翣”的翣面上绘有龙纹,这都属于中国古代十二章纹中的纹饰。十二章纹大约在周代形成,后成为中国帝制时代服饰等级的重要标志。《考工记·画缋之事》:“白与黑谓之黼,黑与青谓之黻。”黼纹是黑与白相对的斧形,刃白身黑,取其“割断”之理,象征果断、决断之意;黻纹是黑与青相背的“亞”形,似两“弓”字相背,象征背恶向善的明辨之意;“龙翣”翣面上的龙纹,“龙取其能变化”,象征着善于应变之意。②《周礼·春官·司服》中贾公彦疏:“龙取其能变化”,“黼,谓白黑,为形则斧文,近刃白,近上黑,取断割焉。黻,黑与青,为形则两色相背,取臣民背恶向善,亦取君臣有合离之义、去就之理也”。明王应电《周礼图说》卷下对黼纹记道:“不施柄者,神武不杀之意。”至于“画翣”,根据郑玄注“画者,画云气”,以及孔颖达疏“二画为云气”,可知“画翣”是在翣面上绘有云气纹饰,这是古代寓意高升和吉祥的纹饰图案。

由是反观聂崇义《三礼图集注》插图中的翣之图像(图5),也是与古代记载不尽相符。《礼记·丧大记》言天子八翣,应是“黼翣二、黻翣二、画翣二、龙翣二”,但除了最右边两翣纹样显现出龙的形象,其他四翣为植物茎叶的纹饰、两翣为山顶有云的纹饰。清代徐乾学所撰《读礼通考》内,引用聂崇义《三礼图集注》中翣的插图,并在翣面下强为之标注“黼翣二”“黻翣二”“画翣二”,但显然标注与图像实际并不相符。

天子用翣戴璧,诸侯用翣戴圭,大夫和士用翣皆是戴绥。在第一种翣面中(图2),璧、圭、绥附着于翣面的下端两角;在第二种翣面中(图3),璧、圭、绥附着于翣面的上端两角。它们同样是作为翣面的装饰之物,并体现着礼仪制度上的等级秩序。《周礼·大宗伯》云:“以苍璧礼天。”璧是古代典礼时所用较为高贵的礼器,它是中间有孔的平圆形玉器,亦可作饰物。圭亦是古玉器名,多为一端有角的长方形状,中国古代贵族朝聘、祭祀、丧葬时常以之为礼器,依其大小可分别尊卑。《礼记·丧大记》中郑玄注:“绥,当为緌,读如冠蕤之蕤,盖五采羽,注于翣首也。”据此可知绥是一种五彩羽饰,附挂在翣面之上。

礼制里还有“列鼎制度”,是用礼器组合来表达“辨等列、明尊卑”的象征意义。《公羊传·桓公二年》:“礼祭,天子九鼎,诸侯七,卿大夫五,元士三也。”“列鼎制度”实际上暗合着其背后的社会秩序和制度。与列鼎制度相一致,同样作为礼器的翣,在使用数目上也有明确的礼制规定,如《礼记·礼器》中规定:

礼有以多为贵者。……天子崩,七月而葬,五重八翣;诸侯五月而葬,三重六翣;大夫三月而葬,再重四翣。此以多为贵也。[5]

《左传·襄公二十五年》记春秋时期齐国大臣崔杼,弑杀淫乱无道的齐庄公:“葬诸士孙之里,四翣,不跸。”③“跸”本义是帝王出行时开路清道,禁止百姓通行。齐庄公贵为一方诸侯,依礼丧车之饰应为六翣,此处礼仪减损为四翣,且不清道不警戒,这是崔杼有意对齐庄公蔑侮而采用的悖逆礼制方式。

《礼记·礼器》中还举例论及关于礼器的其他分别,如:

有以大为贵者,宫室之量,器皿之度,棺椁之厚,丘封之大,此以大为贵也;有以高为贵者:天子之堂九尺,诸侯七尺,大夫五尺,士三尺,天子诸侯台门,此以高为贵也。

礼有以文为贵者,天子龙衮,诸侯黼,大夫黻,士玄衣纁裳;天子之冕,朱绿藻,十有二旒,诸侯九,上大夫七,下大夫五,士三。此以文为贵也。[5]

礼器总体组合特征的“多”,以及礼器个体形制特征的“大”“高”“文”,共同构成了较为典型的礼器制度。丧葬仪式中的翣,就具备这些作为礼器的特征。我们从郑玄引述的汉礼规制了解到,汉代翣的翣面广度三尺,高度二尺四寸,形成一个面积很大的屏障,此即礼“以大为贵”的特征;翣的柄即翣柄长达五尺,加上翣面的高度,整体高度就达到七尺四寸,此即礼“以高为贵”的特征;翣面之上,依据“黼翣”“黻翣”“龙翣”“画翣”等不同类别,分别装饰有黼纹、黻纹、龙纹、云气纹等不同图案,此即礼“以文为贵”的特征。在丧礼行进途中,使人持翣从柩车两旁随行,在墓葬地点树翣于棺椁周围。孔颖达疏:“翣形似扇,以木为之,在路则障车,入椁则障柩也。”[5]在丧葬仪式中利用阔大的翣面形体,就是要起到遮障和装饰的礼仪作用。

后来朝代都有葬礼用翣的习俗制度,《明集礼》提到唐宋时期品官丧仪:

唐一品黼翣、黻翣、画翣各二,二品三品黼翣、画翣各二,五品黻翣、画翣各二,六品以下画翣二;宋制四品以上翣六,六品以上翣四,九品以上翣二。[10]

另据吴荣光《吾学录·丧礼三》记载,这种出殡时执翣而行的习俗一直延续到近代,所不同的只是近代执翣者不是走在枢车两旁,而是走在枢车前面。

三、礼器的典型——铜翣

在中国历史早期的青铜时代,青铜器与国家政权的关系异常紧密。《左传·成公十三年》:“国之大事,在祀与戎。”在青铜时代的社会文化背景下,青铜器与这两件大事都有密切关系。历史学家许倬云认为:“商代青铜器用于作为工具及农具的比例,远小于作为礼器及武器的数目。”[11]学者张光直进一步总结说:“中国青铜时代的最大的特征,在于青铜的使用是与祭祀与战争分离不开的。换言之,青铜便是政治的权力。”[12]青铜器物中的“鼎”,更是载负着极为厚重的精神寓意,成为国家政权的象征①《左传·宣公三年》:“桀有昏德,鼎迁于商,载祀六百。商纣暴虐,鼎迁于周。”《墨子·耕柱》:“九鼎既成,迁于三国。夏后氏失之,殷人受之,殷人失之,周人受之。”。“毁其宗庙,迁其重器”(《孟子·梁惠王下》)意味着灭亡政权,此重器即宗庙中青铜礼器。作为维护宗法礼制社会的工具,青铜器被当时的统治者神圣化,形成异常发达的青铜文化,折射出青铜时代的政治文明,也造就中国青铜文化区别于其他国家的显著特点。青铜铸就的铜翣,可谓翣作为礼器之物的另一典型代表。

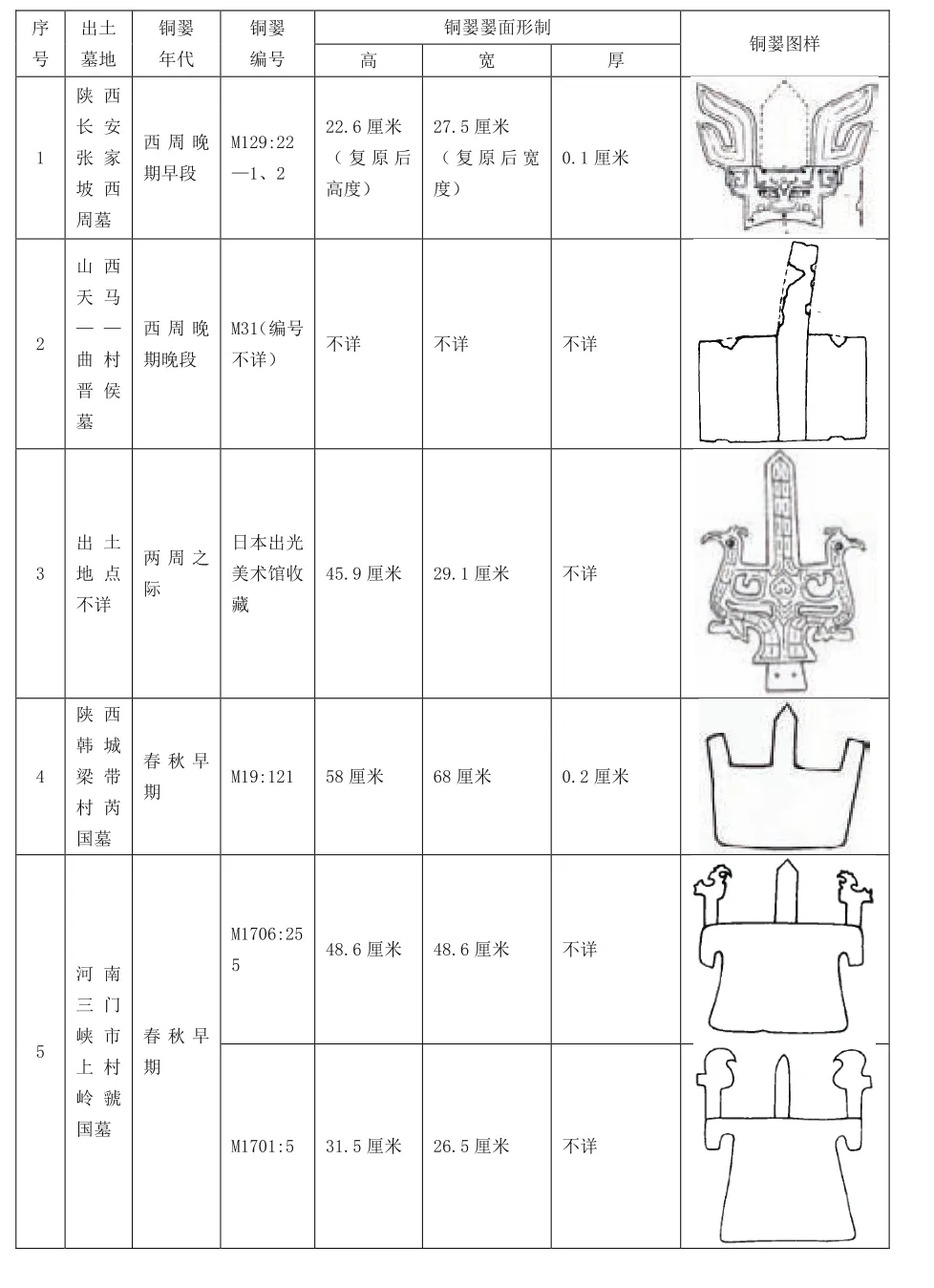

在相当长的一段时期,研究者主要是通过以“三礼”为中心的文献记载,去了解古代翣的形制外观。直到上世纪50年代,伴随新中国考古发掘的发展,开始有越来越多的铜翣出土面世。这些铜翣既有西周时期的遗物,也有东周时期即春秋战国的葬品。铜翣在周代贵族墓穴中普遍存在的考古事实,也印证了《礼记·檀弓上》所记:“周人墙置翣”的社会史实。

1956年,河南三门峡市上村岭虢国墓考古发掘,最早发现了作为棺饰的青铜器具。但当时并未认识到这就是铜翣,而是将其当成钉在棺椁上的“铜质椁饰”。原考古报告中这样记道:

有16座墓的外椁椁壁内侧,或椁盖外侧,各钉有四组铜质椁饰。每组椁饰由四块带钉孔的铜片组成,片上大多压有花纹。[13]

中国此后的几十年里,相继又在陕西长安张家坡西周墓地、河北平山县中山国王(音同“错”,意为措置得当)墓、河南平顶山应国墓、山西天马——曲村晋侯墓、山东莒县西大庄莒国墓、甘肃礼县圆顶山秦国墓等多处考古现场,发掘出土大量同类的青铜器物。但很多时候,由于其破损严重、形状难辨而受到忽略,在考古报告中往往只言片语带过,命名也不统一,被称之为“铜棺饰”“铜椁饰”或“山字形器”。(图10)(图11)

图10 甘肃礼县圆顶山秦国墓出土铜翣

图11 河北中山王战国墓出土铜山字形器

1990年到1999年期间,对河南三门峡市上村岭虢国墓地展开第二次大规模考古发掘,在M2011、M2010、M2008、M2119等墓葬里,再次发现许多较为完整的“山”字形薄铜片。它们一般位于椁盖板上或棺盖板上,也有的发现于椁室内。在1999年出版的考古报告——《三门峡虢国墓》一书中,才第一次把这种青铜器名之为“翣”,并断言:“此类薄铜片,我们认为应是文献中的翣。”[14]但文中只是提出此观点,并没有进行切实具体的考证和说明。(图12)

图12 文保专家在苪国墓葬现场提取铜翣

关于器具的用途,孙华先生推翻了主要存在的两种意见:一是以汪莱茵、刘来成为代表,将其当做陈设在帐前柱子(或兼做帐的立柱)上的装饰;二是以蔡运章为代表,将其当做旗杆顶部装饰的“干首”。这两种不同意见还一致地认为——山字形器具有中山国的象征意义,即类似中山国的国徽。但这显然不能解释在中山国墓之外的其他周朝贵族墓中,也有大量山字形器被发现的事实。在此基础上,孙华先生根据古代文献中对于翣的记述,并参考1956年河南三门峡上村岭虢国墓出土的“铜质椁饰”,1996年,山东莒县西大庄莒国墓出土的“山字形铜器”,经综合分析比较明确指出:“中山王墓的山字形铜器为饰棺之翣,这应当是没有什么疑问的。”[16]

2006年第9期《考古》发表王正龙、倪爱武、张方涛共同写成的《周代丧葬礼器铜翣考》,该文以河南三门峡虢国墓和河南平顶山应国墓的发掘资料为主要考察对象,兼及其他墓地考古资料,采用与古代文献记载相结合的研究方法,在器物的形制和功用方面逐一进行比对和印证。例如在外观形状方面,所有出土的铜翣都是近似于翣面的铜片,很多出土时还留有木柄的痕迹。如虢国墓M2019出土铜翣的木柄朽木痕残长150厘米,宽8厘米,最厚处达4-5厘米。可以看出,这种出土铜片的形状及其下接木柄的情况,恰恰符合文献中记载“柄长五尺”的“掌扇”特征,此即《周礼》中“大丧,持翣”的翣,翣面形状与《明集礼》中的翣图有相似之处,与《礼记·丧大记》中郑玄所注“方,两角高”也有相通之处。稍有区别的是,郑玄注汉代的翣面是木质框架蒙以画布,周代的铜翣的翣面,则是在其背部撑以竹条。如虢国太子墓M2011椁盖板上六件铜翣,它们形制、大小相似,长40厘米,宽32厘米,厚0.1厘米;铜翣标本M2011:6的上部为山字形,下部为长方形,薄铜片上压有兽面形暗纹,有成排穿孔,穿孔之间残存窄薄的竹条痕迹。[14]352

在翣的用途方面,《礼记·檀弓上》言:“周人墙置翣”,《说文》谓:“棺羽饰也,天子八,诸侯六,大夫四,士二”,这些内容与铜翣集中发现于周代贵族墓中、并通常相伴棺罩出土的事实相符。周代的贵族墓中,出土铜翣的数量每每以偶数形式出现,随墓主人身份高低而有增减,所有这些,都与文献中记载的周代礼制也很一致。

《周代丧葬礼器铜翣考》一文对铜翣的特征与定名、随葬铜翣的数量及其礼仪性质、铜翣的起源与流变等重要问题,进行了全面而深入的考察论证。可以确定这种薄铜片,正是周代丧葬礼器之翣,铜翣之名可谓已然明朗。

近年来陕西省韩城梁带村周墓群被发现,学界认为其中一个重大的发现就是“最完整的铜翣现形”,“铜翣”成为本次考古发掘的热点词汇。在2007年第2期《考古与文物》最先发表的《陕西韩城梁带村遗址M19发掘简报》中,“铜翣”首次作为明确的专业名词出现其中,并正式作为一重要条目记道:

图13 陕西韩城梁带村周墓群19号、26号、28号墓铜翣出土情景

外棺顶板中南部置有4件铜翣,铜翣上部为“山”字形,下部矩形,宽68、高58、厚0.20厘米,保存较好。铜翣分南北两组放置,北边1件平置,南边3件叠压放置,且与棺顶南部串饰相互叠压,说明下葬时,铜翣平置于外棺顶板。[17]

19号墓年代处在春秋早期,墓主人为诸侯夫人,所发现的这4件“山”字形巨片状青铜器,这就是目前中国出土的最完整的铜翣。随后相继发掘的27号墓、26号墓和28号墓,都有铜翣在墓中出土。

27号墓年代处在春秋早期,墓主人应为苪国国君苪公,随葬铜翣的数目也表明该墓葬规格很高。“外棺顶板中南部放置有8件铜翣,铜翣宽0.50、高0.45米,锈损严重,已无法提取。铜翣下放置有2件玉戈。”[18]

26号墓年代也处在春秋早期,墓主应为苪国国君苪公的夫人——苪姜,随葬铜翣数目也在降低。“外棺顶板中南部放置4件铜翣,长50、宽45、厚0.2厘米,锈损严重,已无法提取。铜翣下放置2件玉戈。”[19]

28号墓年代比前面三墓都晚,约相当于春秋早期偏晚阶段。考古工作者认为这是国势衰落的芮国国君墓葬,规模和配制大大缩水而仅相当于诸侯:“椁顶有3件铜翣,由南而北一字形摆放。”[20]根据周礼规制,随葬铜翣数目不会止于3件,所以应该还有未被发现的铜翣,或已朽落湮灭于地下。(图13)

由以上所列我们可以确定,这是周代贵族丧葬中普遍使用的礼器之翣——铜翣。铜翣原具有繁复的装饰,翣面纹案以云雷纹、兽面纹为主;形式化的凸角构成“山”字,外侧的两角每每铸成对称的鸟形象,中间一角则类似条形圭玉。《礼记·丧大记》提到诸侯之翣“皆戴圭”,此处铜翣上方正中的圭形铜片,正好验证了这个“戴”字。

在以后的考古发掘过程中,这类薄铜片开始受到前所未有的重视。总体来看多年来考古发掘出的铜翣,东周以后的铜翣制度走向衰落,不仅翣面纹饰简化,而且翣面面积减小,最后减化到只留有三支凸起的叉股。例如春秋时期山东莒县西大庄莒国墓铜翣M1:15,翣面大大省略,呈现一个联体的三叉形状;战国中晚期之际的河北平山县中山王墓铜翣CHMK2:4,进一步用简洁的直线概括成大大的“山”字形,将原来的鸟形象也变为圭形。由此可见,铜翣退出历史舞台的征象已经显现,但其作为丧葬礼器也为后世的用翣制度打下了基础。

四、其他考古出土之翣

我们已知,周代用于随葬的礼器之翣中,有许多是由青铜铸制而成的铜翣。值得注意的是,早期墓葬中除了铜翣之外,还有许多其他材质的翣出土,有的翣既长且大,有的翣既短且小。如战国早期的信阳楚墓一号、二号墓中,均出土两羽翣残件,从残存翣柄可辨出长短、大小之式。

信阳一号楚墓:

A.短柄羽翣,仅存木质柄部,通长24.2厘米,柄长13.9厘米,宽3.9厘米,厚1.7厘米。上粗下尖,中部遗留着自下而上缠绕的十一道周线,原是用来捆绑翣面羽饰,然羽饰现已朽落不存。翣柄末端的侧面上,距末端19.4厘米处,有一竹签的遗迹,它可能为一弧形的圆圈,该圆圈穿过羽饰中部的小孔,从而束缚住扇面形羽饰。[21]

B.长柄羽翣,也是仅存翣柄,是一根四棱形长木棍,长达178厘米,宽3厘米,厚2.2厘米。翣柄木质坚硬,通体髹黑漆。上细下粗,尖端捆线十二圈,被捆缚的羽饰也已经遗失不存。[21]69(图14)(图15)

信阳二号楚墓:

A.短柄羽翣,与一号墓所出类似,木质残柄长18厘米,宽4.2厘米,厚1.8厘米,通体髹黑漆,中部钻一圆孔。柄上端只剩下三道捆缚羽饰的线,羽饰尽失。[21]116

图14 信阳一号楚墓遣册记有“一长羽翣,一 翣,二竹䈉……”的竹简

图15 信阳一号楚墓出土的短柄羽翣残件和长柄羽翣残件

图16 信阳二号楚墓出土的短柄羽翣残件和长柄羽翣残件

B.长柄羽翣,翣柄断成五截,原也是一根四棱形长木棍,残长达186厘米,宽3.5厘米,厚2.3厘米。通体髹漆,上尖下粗,上端捆线剩下二十三周,羽饰不剩。[21]116-117(图16)

据信阳楚墓一号墓出土遣册竹简中记载,随葬有“一长羽翣,一(上羽下径)翣,二竹䈉……”[21]129䈉与翣同为扇类之属,由遣册竹简上记载也可以断定,墓中随葬翣的数目不止于四件,形制长短有别,材质不少于三类。但由于年久腐朽的原因,墓中实际出土翣的数目少于遣册的记载。

江陵望山楚墓的年代在战国中期以后,晚于信阳楚墓,但两者出土的随葬之翣依然很相似。

望山一号楚墓:

A.小翣一件,仅留翣柄,为木胎,斫制,通体髹黑漆。翣柄上端细而尖,下端为扁平的椭圆形,扇面形状不详。上端长11.3厘米,下端长11.4厘米,宽3.7厘米,通长22.7厘米。[22]

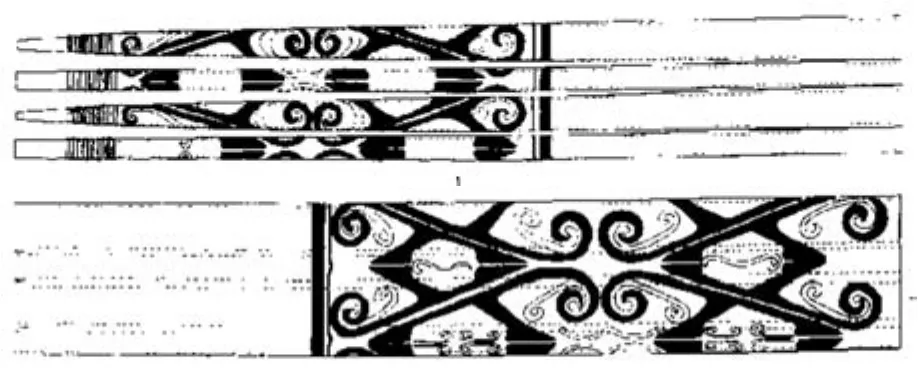

图17 望山二号楚墓出土大翣木柄的纹样展开图

B.大翣三件,为已经残缺的木柄羽翣。翣柄呈长方形,为木胎,斫制,通体髹黑漆。首端呈尖状且细,末端较粗。首端有一边平直,另一边呈双弧形的横木,由竹片组成的半圆形扇面已缺,柄上残存有用丝线缠缚羽毛后髹黑漆的痕迹。其中较完整的一件长183厘米、首端宽1厘米、末端宽3厘米。[22]94-95

望山二号楚墓:

望山二号楚墓出土遣册中记有“一大羽翣,一大竹翣,一少䈉,一少羽翣”[22]215,少翣即小翣。翣之大小,也就是翣之长短。但在望山二号楚墓仅发掘出一件大翣,其他四件翣都已经遗失。

这件出土的大翣仅留有长杆形翣柄,以整块木料制成,首端扁细,缠缚二十八周绳线,末端平齐。翣柄通体髹黑漆,前后有两段饰黄、红彩,纹样为菱形勾连纹、卷云纹。翣柄通长163厘米,杆的断面长4.2厘米,宽2.6厘米。[22]150大翣残存木柄上的装饰纹样如此精美,可以推知这柄大翣的设计制作应不平凡,以符合其作为礼仪用扇的特殊身份。(图17)(图18)

附图表:中国考古发掘出土铜翣示意图表

图18 望山二号楚墓出土遣册竹简上记有“一大羽翣,一大竹翣,一少䈉,一少羽翣”