彭新琪:一位没有职称的巴金“秘书”

韦泱

引 子

年逾九旬的彭新琪老师,是巴金与靳以创办《收获》时最早进入编辑部的一位文学编辑,如今已是硕果仅存。那时,巴金在家办公,看稿审清样。巴金与编辑部的联系,大多由彭新琪担当“二传手”。年届九六高龄的彭新琪丈夫、儿童文学作家孙毅先生说:“老伴一生热爱巴金学习巴金,写得最多的也是巴金。打从《收获》起,担任的就是巴金的秘书工作啊。”知妻莫如夫。彭老师是巴金最信得过的编辑和文友,也是一位没有秘书职称的称职“秘书”。

书香门第,走出三名才俊

彭新琪是湖南浏阳人,1929年1月出生在浙江绍兴。父母都是知书达理的读书人。父亲彭长琳毕业于南京金陵神学院英语系,在读研究生时,还在美国传教士司徒雷登的门下读了一年希腊文。他的聪明与好学,深得司徒赏识。司徒创办燕京大学并任校长后,曾多次敦请他北上燕大任职,却都因工作走不开而无法履新。抗战胜利后,司徒任美国驻华大使,调解国共和平谈判。他作为司徒的学生,致信老师希望调停成功,免得民众遭受战争的痛苦和灾难。司徒给他回了信。建国后,这信一直成了他的心病。所幸多次抄家,免遭劫难,也没有殃及家庭。父亲不慕虚名,远离官场,除了到金融界的中央信托局做过短暂工作外,毕生从事教育工作,还当过冯玉祥的英语老师。1930年在济南省立高中教英文时,作家胡也频是学校的教务主任,隔壁住着丁玲。他俩受到当局通缉,逃往上海那一天,他还送过他们。上世纪八十年代,闻知丁玲去世,他写了《悼念丁玲》一文。抗战时流亡到重庆,在永川北山上的国立十六中任教,坚持教书育人。在重庆立信会计学校教英文时,与马寅初、章乃器时有往来。但是,他始终对当官没有兴趣。年轻时就喜欢舞文弄墨,在报刊上发表诗文。只是建国后俄语一统天下,他的英文无用武之地,改做中草药的商品检验工作,一直到退休。他曾有诗云:“钱财如粪土,富贵等浮云”,表明了一个正直知识分子的心迹。

彭新琪的母亲叫冯邦新,毕业于南京金陵女子文理学院。她幼年失去双亲,靠着两个哥哥的接濟,勉强读完中学。为了培养两个弟弟,她放弃了学业,毅然背负起家庭经济的重担。当她考取金陵女大时,已是二十多岁的青年了。大学毕业赶紧找工作,以自己的微薄收入,供两个弟弟继续深造,直到读完大学。为此,她一再延迟自己的婚期,直到三十二岁时才结婚。在那个女子普遍十七八岁结婚的年代,可见她难能可贵的献身精神。在动乱的年代,她毕业后没有一个固定的教职,奔波于南京、上海、绍兴、济南、武汉、重庆等地,在一所所简陋的教室里给学生上课。在重庆,曾受命创办专收流亡女生的女子中学。抗战胜利后回到上海,她白天教中学,晚上教夜大学,往往是走在路上,一只面包当了晚饭。她以出色的英语,曾经担任过宋庆龄的随行翻译。她直到六十七岁才离开讲坛。母亲和父亲一样,接受的是教会学校西式教育,都是虔诚的基督徒,怀有一颗大爱之心。

由于居无定所,三个小孩出生在三个不同的城市。但在父母言传身教和慈爱的家庭熏陶下,彭新琪和她的姐姐、弟弟三人,都顺利完成大学学业。姐姐彭逸萍读的是华东师大教育系,是这个系的首届毕业生。以后一直在中学任教三十多年。弟弟彭乐生,就读于交通大学机械系,研究生毕业后留校,后成为名教授直至退休,没有离开过交大。彭新琪在“文革”刊物停办后,曾有五年的中学语文教学经历。可见这是一个教育世家啊。而彭新琪受父亲的遗传因子更多些,自幼爱好文学,第一篇短篇小说《不同的道路》就发表在《大公报》副刊上。她一九四九年如愿以偿,考取了复旦大学中文系。从此,她的一生与文学不离不弃,也为她日后与巴金、靳以共事,获得了天赐良缘的机遇。

是巴金,坚定她做一名好编辑的信心

在谈与巴金的交往之前,还得先谈彭新琪与靳以的师生情谊。这是必须的。

复旦大学是我国著名的高等学府,尤其是中文系,名师云集,郭绍虞、朱东润、刘大杰等。在复旦校园,彭新琪受到良好而系统的中文训练。刚入校不久,有位女同学生病,其父亲是复旦教授,住在学校教师楼里。彭新琪去看望她,同学非常高兴地介绍说,对面窗口里坐着的教授是作家靳以,几乎天天晚上在桌子上写东西。说者无心,听者有意,彭新琪钦慕作家,就到图书馆找来靳以的作品,一本本阅读。心里不禁滋生出拜访这位作家的愿望。

正巧,彭新琪后来担任了系里的学生会工作,有时与一些学生干部一起,到靳以教授家中,向他汇报工作,征求学校演出节目的意见等。她觉得,靳以见到同学们来,特别高兴,特别喜欢和同学们交朋友。也是巧事,1949年秋季,靳以为彭新琪这个班开设了“文学理论”课,这就使彭新琪有了更多亲炙教诲的机会。这也是靳以最后一届教的学生。全国解放后大专院系调整,靳以到另一所大学去当教导主任了。彭新琪也毕业离校,踏上工作岗位。

无巧不成书。不曾想,彭新琪毕业分配到宋庆龄创办的中国福利会工作,因为是复旦中文系高材生,又因为爱好文学,很快调任中福会主办的《儿童时代》,当上了一名编辑。一个好编辑,应是广泛联系作者,手头好稿源源不断。彭新琪首先想到恩师靳以。昔日的得意门生向老师约稿,还有什么不成的呢。尽管靳以此时已离开大学,到文艺界任职,又马不停蹄到朝鲜前线访问等,忙得不亦乐乎。1954年,他刚从佛子岭水库工地参观回沪,就写了散文《佛子岭的连拱坝》,刊登在《儿童时代》当年8月1日第十五期上。后来参观长春汽车制造厂,又给刊物写了《我们的汽车诞生了》。

同时,彭新琪知道靳以与巴金是上世纪三十年代一起办刊的老朋友,一直想通过靳以老师的介绍,约巴金给刊物写稿。在未见巴金之前,彭新琪先见到了巴金夫人萧珊(陈蕴珍)。那时,彭新琪每次去靳以在长乐路蒲园的家,都能与萧珊不期而遇。她知道,不但巴金与靳以是好友,靳以夫人陶肃琼与萧珊也是闺蜜。靳以与陶肃琼的结合,还是萧珊做的“媒人”哪。两家来往亲热而密切。一次,在靳以家大家谈得其乐融融,彭新琪就与萧珊约好,去淮海坊看望巴金,也顺便向巴金约个稿。事先有靳以向巴金作过介绍,彭新琪是信心满满。那天,彭新琪按约来到淮海坊,见巴金和萧珊在二楼的圆桌旁,逗儿子小棠说笑。虽然是第一次去巴金的家,与萧珊已十分熟悉了。见彭新琪进来,萧珊高兴地拉起小棠的手说:“让彭姐姐看看手心,棠棠是断掌纹哎。”小棠看家里来了陌生人,倔犟地抽回了小手,还有点嗔怒哪。一旁的巴金笑着站起来打圆场:“好,好,爸爸来扯劝噢。”萧珊只顾欣赏着微笑,一家人就是如此其乐融融。在这样的氛围中,向巴金约稿的事也就水到渠成谈妥了。巴金还当即与彭新琪约定了下次来取稿的时间,直让彭新琪心花怒放,满怀期待。到了约定的那一天,彭新琪径直来到巴金家。巴金已经作好准备,把一只装有稿件的大信封交给彭新琪。拿在手上,彭新琪真觉得自己是世界上最幸福的编辑了。心想事成,约到了自己最想约的大作家稿件,能不高兴嘛。她甚至觉得,做编辑真好,这个职业太适合自己了。这是巴金专门给小朋友写来的专稿,彭新琪以《巴金给小朋友们的祝贺信》为题,在1954年六一节出版的《儿童时代》上刊出。之后,巴金又应约在1956年新年第一期上,刊出《向小朋友贺年》。以后,又发表了巴金《索桥的故事》。彭新琪知道,巴金就是一位长期做编辑的行家。他默默的举动,是那么的守信用,那么的尊重编辑的劳动。对刚从事编辑工作不久的彭新琪来说,是一种榜样的力量,是一种热忱的关怀,这更坚定了她做一名巴金那样好编辑的信心。

在《收获》编辑部,她向巴金学得更多

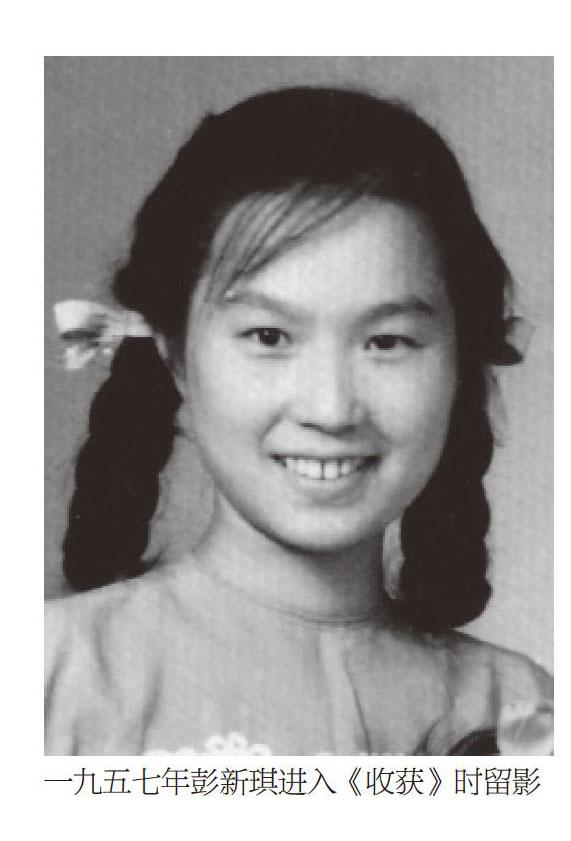

在《儿童时代》社当编辑,像小蜜蜂那样,彭新琪勤于组稿,约到一大批名作家的好稿,也有了点小名气。俗话说:天道酬勤。1957年,巴金和靳以联手主编《收获》,物色编辑人选,他们第一个想到的就是彭新琪,她是最合适的编辑。这样,彭新琪就很快调到《收获》编辑部,参与刊物的创办工作。

巴金此时已搬家到武康路了,依然在家阅稿审读或写作。靳以担任上海市文联副主席兼出版部部长,他半天去文联办公,半天到编辑部工作,全面负责刊物的编务。杂志社有重要稿件或重要事情需请示巴金,靳以就安排彭新琪“跑腿”。扎着两根粗黑的小辫子,二十多岁的彭新琪工作充满热情,骑着一辆半新不旧的自行车,从巨鹿路雜志社,到巴金家的武康路,两头来回,利索办事,深得巴金和靳以的赞赏。

在巴金与靳以合编《收获》的两年半时间中,彭新琪深深感到两位主编是文人间互相尊重、真诚合作的典范。有时,靳以在送给巴金审阅的清样上,常会写上“请巴金主编审定”的字样,而巴金大都回复道“同意”,或“请靳以兄决定”。他们俩的合作,自1934年在北平编《文学季刊》开始。虽然那时刊物挂名郑振铎主编,但大多时都由靳以一人忙着。巴金那时与靳以一起,住在窄小的编辑部里,帮着看稿子和清样,写些文章,也出点主意。后来,两人在上海又一起主编《文季月刊》。解放初,巴金创办平明出版社,特聘靳以为特约编审,重要书稿都请靳以把关,不少书的书名,都由靳以挥毫题签。文人间的友情,历久弥新,堪称典范。

可惜的是,1959年11月,由于过度劳累,靳以突发心脏病猝死,年仅五十九岁。到了1960年4月,由于靳以的病逝及当时纸张的困难,《收获》暂行停刊。彭新琪调任《上海文学》编辑,正巧萧珊在该杂志社做“业余编辑”,用现在的话说,是不取分文报酬的志愿者。她俩在一起办公,文友加同事,亲上加亲,无话不谈。许多信息通过萧珊就知晓了,彭新琪与巴金的见面反而少了。后来,她与萧珊等编辑部人员一起,去农村或工厂参加“四清”运动,她俩的见面也少了。再后来,“文革”爆发,一切都断了音讯。只是到了后期,彭新琪与巴金同在干校劳动,才又有了见面的机会,却是“沉默对沉默”,只能心照不宣了。再后来,形势有所松动,巴金结束隔离审查,允许回家看书写作了。彭新琪又可以与巴金来往了。

十年动乱结束,《上海文学》复刊(时用《上海文艺》),刊物负责人钟望阳找到彭新琪,说你与巴老熟悉,请巴老给青年文学讲习班讲讲话吧。经过“文革”,巴金觉得不了解外界情况,也不合适讲话。在彭新琪的真心说服下,最后,巴金同意与青年们见见面。这一天,彭新琪到武康路,陪巴金走到淮海路,乘26路电车到陕西路,再一起步行到巨鹿路的作家协会。一个七十多岁的老人,挤公交车,又走了不少路,为了与青年文学爱好者见面,给他们一些鼓励。可见巴金的慈善与真诚。

那时,文艺园地刚刚复苏。不少青年文学爱好者,慕名来信求助巴金,这事那事事无巨细。而巴金女儿李小林还在杭州杂志社工作,儿子李小棠也在安徽插队没有返沪。家中的案头杂事,全靠彭新琪帮着巴金打理。她帮巴金处理全国各地的来信,有时还要按巴金要求,去商店买文稿纸,寄给外地文学青年。有的读者来信询问巴金在上世纪五十年代访问朝鲜等情况,彭新琪都要代巴金一一回信作答。

中国动画大师万籁鸣先生,也是剪纸高手,抗战时曾为周恩来剪过影。他对给他写传记的彭新琪说:“巴金这个人真好,我想替他剪个影。”这样,在征得巴老同意后,彭新琪陪八十六岁高龄的万老,到武康路巴金家,只见万老熟练地右手握剪刀,左手捏着卡纸,一剪一剪,很快就准确地把巴金的头影剪了出来。正巧曹禺夫妇来看望巴金,见此大声说“传神传神”。万老善画《大闹天宫》的孙悟空,剪影实在出色。三位年龄相加达二百四十多岁的老人,相谈甚是快乐。彭新琪在一旁也深受感染,不由得露出欣喜的笑容。

巴金有什么需办的事情,总是放心地托付给彭新琪。有一次,巴金郑重其事地对她说:“我想托你一件事。”彭新琪说:“什么事啊,您说吧。”巴金接着说:“请你去看看娘娘,看看有什么需要,情况怎么样?”巴金说的娘娘,就是李端珏,她是巴金同父异母排行十二的小妹妹。李端珏从重庆开始的文化生活出版社,到上海的平明出版社,一直跟着巴金做社里的会计,几十年勤勤恳恳。巴金搬到武康路后,她一直住在巴金家,照料巴金的日常生活。由于年老体弱,患上了糖尿病,又患了老年痴呆症,常常住院。家里亲人中,巴金最放心不下的就是这个妹妹。所以,他让彭新琪多去看看这个妹妹。彭新琪每次去看望李端珏,都会带些她爱吃的菜肴或食品。每次去后,都会向巴金详细汇报。有一次,还带了相机和录音机,把李端珏的照片拿给巴金看,把录音放给巴金听,让巴金感到欣然和放心。

除了创作和翻译,巴金平时很少接受外界的采访,也很少谈及他自己或家事。彭新琪觉得,巴金年岁渐大,身体愈来愈差,话也愈来愈少了,应多让他留下些往事的史料啊。于是,每次看望巴金,谈完正事,在巴金精神不错的情况下,就有意识地问一些问题,请巴金回忆当年的情景。

正巧,北京的《中国妇女》(英文版)杂志与李小林商量,打算刊登关于巴金《家》的相关文章,李小林就请彭新琪执笔。这样,彭新琪由此与巴金聊起了这个话题,写了第一篇谈巴金的文章《读巴金的〈家〉》。之后,她先后写了《巴金童年时代的故事》《巴金谈〈雷雨〉的发表》等。尤其是《巴金萧珊之恋》一文,在《上海滩》一经发表,好评如潮。境内外不少报刊争相转载,拥有无数读者。彭新琪还根据自己与巴金的长期交往,将许多鲜为人知的巴金事迹,撰写成文,如《巴金与靳以的情谊》《巴金住院的日子里》《巴金的自省》等。那篇《巴金与一个花匠的故事》,写到巴金与作家协会的工作人员花师傅的友情。在巴金落难时,这些普通百姓给了他温暖和信心。巴金被选为全国政协副主席、全国作家协会主席,组织上给他配备了专职司机,可巴老从不为自己的事麻烦司机,《巴金与司机老彭》写的就是巴金生活中的小事,却映衬出巴金关心身边的工作人员,乐意了解和分担他们疾苦的崇高精神。

还有,写巴金妹妹李端瑶的《巴金的九妹》,还有《胞弟李采臣》等,这些与巴金有着亲密关联的人物访谈记,写得生动细腻而丰富,从一个侧面,写出了巴金的家史,巴金的家国情怀和人格魅力。

在巴金身边工作这么多年,彭新琪以巴金为榜样,一边做好编辑工作,一边握笔写作,先后出版了《动画大师万籁鸣》《包身工的眼泪》《生活如此多彩》等专著。她在《收获》《上海文学》任编辑期间,办青年文学作者培训班等活动,发掘作者,培养作者,如今文坛的中坚如孙颙、宗福先、陈村、王小鹰等,都是从《上海文学》走向全国文学界的。为此,彭新琪曾获“全国文学期刊优秀编辑奖”。她还出版了专写巴金的文集《巴金的世界》《巴金先生》,前者还获得了“上海市青少年优秀读物奖”哪!