同源与多元

刘婷婷

【内容提要】“源与流——马尾胡琴传统形态展示音乐会”呈现了蒙古高原从东到西的马头琴、潮尔、叶克勒、察哈尔黑力、厄鲁特黑力等五种马尾胡琴传统形式的独奏、合奏、伴奏形态,体现了马尾胡琴“同源多流、一体多元”的特点以及当下马尾胡琴活态传承的多样模式。

【关键词】马尾胡琴 同源多流 一体多元 活态传承

2019年8月25日,作为“首届中国内蒙古马头琴艺术节”系列活动之一的“源与流——马尾胡琴传统形态展示音乐会”以“同源、多元”为主题,向观众展示了蒙古族马尾胡琴类乐器的多种音乐形式以及多种传统音乐形态,同时在音乐表现形式的编排、演员的阵容等方面也有所创新。

一、马尾胡琴的历史记忆

音乐会由马头琴艺人贾‘扎登巴领奏的传统阿斯尔器乐合奏《乌珠穆沁‘阿斯尔》《阿都沁·阿斯尔》等拉开序幕。台上20余位马头琴演员与民乐队共同演奏被誉为蒙古族宴乐之首的阿斯尔,场面壮大,曲调轻盈,演员们仿佛置身于当年的王府,为前来的王公、宾朋演奏,这种极具感染力的表演带领台下观众领略了早期蒙古族宫廷音乐。不同地区的马尾胡琴同时呈现在舞台上,不仅可以直观看到民间形制各异的马尾胡琴,还能感受到不同区域的音乐风格。特别是在音乐会的独奏部分,五位年轻帅气的演员拿着各自的马尾胡琴,有察哈尔地区的黑力、厄鲁特地区的黑力、科尔沁地区的潮尔、新疆地区的叶克勒以及改革之后的现代马头琴,分别演奏了地方传统民歌和根据地方民歌改编的创作作品《尤得拜·阿斯尔》《漂亮的黑骏马》《海丽·海丹》《叶克勒韵》。当五种马尾胡琴同时出现时,通过直观印象,发现它们似乎有着许多共同的特征:

1.从共鸣箱来看,都是梨形琴箱,其形状有正梯形、倒梯形、勺子形等;

2.从琴弦来看,都是马尾材质,将多根马尾丝捋齐捋顺成两根琴弦。演奏时多根马尾丝共同震动发出鸣响;

3.从发声体系看,是两根琴弦同时发声,形成潮尔音乐;

4.从演奏来看,都是实音与泛音相结合,且琴弓在弦外演奏,与琴弓在弦内演奏的四胡有所区别。

而从内部关系来看,这些以马尾为琴弦和琴弓的传统乐器群与宋代出现的马尾胡琴似乎有着深厚的渊源关系。十一世纪末成书的《梦溪笔谈》首次出现关于“马尾胡琴”的记载,到现在也有一千年的历史了,然而在之后的历史文献资料中并未提及马尾胡琴的形制,但是我们可通过集体记忆与文本记忆对马尾胡琴进行再建构。蒙古族音乐理论家莫尔吉胡、乌兰杰、柯沁夫以及国家级马头琴项目代表性传承人布林等众多老前辈都曾指出蒙古族历来就有以马尾为琴弦和马尾为弓的弦鸣乐器,而这种乐器也正是马背民族所独有的。同时在《元史‘礼乐志》《皇朝礼器图式》《皇舆西域图志》等文献中均提到过“以马尾为琴弦和琴弓”的二弦拉奏乐器。由此,根据鲜活生动的集体记忆与文献的文本记忆,我们可以想象,马尾胡琴应该是以马尾质弦、梨形琴箱的二弦外弓弦鸣乐器。尽管马尾胡琴的历史在记忆的重塑中可能会遭到质疑,但这都是对马尾胡琴历史的不同方式的建构与回忆,是族群认同的文化产物,是蒙古人共享的音乐文化。

实际上,马尾胡琴是蒙古族传统外弓弦鸣乐器群,在整个蒙古高原音乐文化区形成了许多不同的马尾胡琴,而马头琴、潮尔等乐器均是这个乐器群的一员,在长期的历史交融中,逐渐形成了不可分割的文化联系,是同源多流的兄弟乐器。在过去相当长的一段时间里,像潮尔、叶克勒这样的传统乐器几近消失,在非遗的保护热潮下才逐渐恢复并搬上舞台。而此次音乐会最突出的一个创意,就是把这些马尾胡琴的传统表现形式及其各种传统技法形态进行呈现,是对马尾胡琴历史资源的一次梳理。

二、马尾胡琴的多元体现

如上所述,马尾胡琴是一个乐器群体,首先它是“一体”的,之后体现内部多样性。具体表现在乐器形制与功能不同、技法的多样性以及不同地域、不同部落而形成的多元风格等,因此,马尾胡琴具有“同源多流,一体多元”的特征。音乐会以展示传统音乐形态为主,站在传统的视角之上,尊重传统、扎根传统,从音乐的表现内容、表现形式、演奏技法等多方面展现整个蒙古高原从东至西(即科尔沁音乐文化区、蒙古高原音乐文化区和卫拉特音乐文化区)的多元音乐风格。

从音乐表现形式来看,马尾胡琴最初可能是为歌唱而伴奏的乐器,之后发展成为合奏、独奏等多元表现形式,潮尔伴随史诗、胡琴陪伴说书、马头琴对话长调……

从伴奏形态来讲,潮尔是蒙古族英雄史诗的伴奏乐器,是为了史诗演说而存在的,元朝时期就已经在科尔沁草原上广泛流传。但是在后来的发展过程中,英雄史诗逐渐消失,直到2005年博特乐图教授申请了“蒙古族英雄史诗音乐的抢救、保护及研究”课题,才开始了对史诗的恢复重建。通过近十多年的努力,英雄史诗再次回到舞台,再次被人们所认知。伴随着灯光,所有人聚焦在史诗说唱艺人白七山的身上,浑厚的潮尔琴声伴随着他高亢的歌声,向我们讲述古老的英雄故事。听着台上白七山自拉自唱,不得不感叹蒙古民族在叙事音乐方面的伟大成就。而蒙古民族抒情音乐的最高典范可以说非长调莫属了,悠扬的马头琴则是长调的最佳伴奏乐器,长调与马头琴已成为一对孪生的姊妹艺术。除了史诗和长调以外,呼麦也是蒙古民族最古老的艺术形式之一,这是一种来自民族记忆深处的久远回音,在内蒙古草原绝迹多年。从二十世纪八十年代开始有部分有志人士通过各种途径希望恢复呼麦这一古老的歌唱藝术,而叶克勒很有可能就是早期呼麦或者萨吾尔丁的伴奏乐器。叶克勒与呼麦一山林文化、马头琴与长调一游牧文化、潮尔与史诗一农耕文化,人类文明在不断进步,山林生活、游牧生活可能逐渐消失,但是那个时期的代表文化不可能消失。

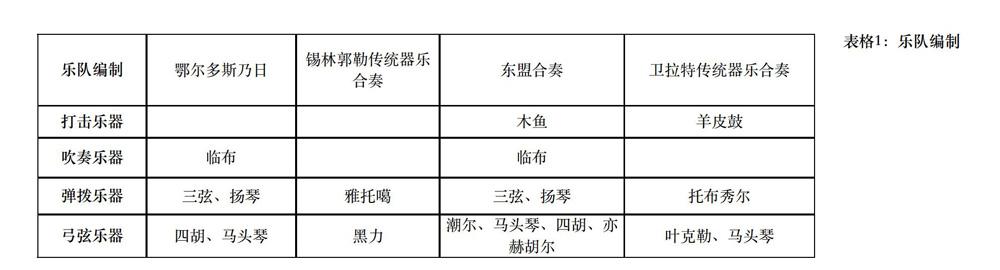

从合奏形态来讲,音乐会呈现了四种典型的蒙古族传统器乐合奏,即鄂尔多斯乃日、锡林郭勒传统乐曲合奏、东蒙合奏、卫拉特传统合奏。这些合奏各有自身特点,从乐队编制来看(表格1),以弓弦乐器和弹拨乐器为主,而在弓弦乐器当中,不同的马尾胡琴在各个地区的传统器乐合奏中占有不同的地位。例如在锡林郭勒传统器乐合奏当中,察哈尔黑力是主奏乐器;在东蒙合奏中,弓弦潮尔是重要的低音乐器。音乐会的演出曲目演绎了当地传统民歌,首先是四首欢快的鄂尔多斯短调民歌,轻松活泼的乐曲令人仿佛置身于鄂尔多斯草原,与当地牧民一起享受聚会欢乐。之后察哈尔黑力与清脆的雅托噶合奏,将我们从欢乐的鄂尔多斯草原带到当年锡林郭勒草原上的苏尼特王府,随后的东盟合奏又将观众带到科尔沁草原,最后一首《绊腿黑骏马》领略阿拉善戈壁高原上绊马的音乐风格。

除了以上几种传统器乐合奏,音乐会还演绎了创作型马尾胡琴合奏的《骏马》。五位年轻帅气的演员共同演奏,犹如五匹蒙古骏马,在草原上驰骋,他们拿着不同的马尾胡琴,像是各自族群的标志、符号,透过舞台绚丽的灯光,似乎能感受到这五匹蒙古骏马正带领观众走遍整个蒙古草原,向世人展示马尾胡琴的魅力。

从独奏形态来讲,任何一个马尾胡琴都经历了一个漫长的历史过程,之后形成了器乐化的独奏乐器,以此挖掘乐器丰富的演奏技能和技巧,同时产生了众多的创作型器乐作品。其中马头琴是在二十世纪上半叶才发展成为以独奏形态为主的现代化马头琴,其作品也由结构单一的小型乐曲发展为结构庞大的协奏曲、狂想曲等。而其它马尾胡琴虽已是独奏乐器,但其作品却非常少,随着“非遗”的热潮,这些乐器再次受到重视。科尔沁潮尔常演奏地方民歌、民间器乐曲和创作型独奏曲;察哈尔黑力常演奏长调民歌和阿斯尔音乐;厄鲁特黑力、叶克勒常演奏多种卓弄。音乐会所展现的独奏曲基本都是地方民歌改编或新创作的,比如改编作品《尤得拜‘阿斯尔》在阿斯尔合奏中将主奏乐器察哈尔黑力的演奏部分单独整理出来并加以改编而成,该作品通过一个乐器的独奏将阿斯尔音乐形态完整展现。科尔沁弓弦潮尔,是潮尔大师色拉西在二十世纪将其提升为独奏乐器。《海龙变奏曲》以科尔沁民歌《海龙》为主题展现潮尔成为独奏乐器后的器乐化演奏技巧。创作作品《漂亮的黑骏马》以卫拉特民间音乐“卓弄”为主题,将各种马步表现得栩栩如生,可以说该曲是厄鲁特黑力演奏上一种全新的探索。《叶克勒韵》是安达组合队长博‘那日苏根据新疆蒙古族民歌《奔布尔江》改编的,将新疆蒙古族民歌和喀纳斯山脉一带的图瓦音乐相融合,呈现了喀纳斯山下蒙古民族的音乐形态。

从音乐表现内容来看,三大音乐文化区风格各异、特色鲜明。由于科尔沁地区从清代以后由游牧生活转向半农半牧生活,特别是科尔沁南部受到汉、满文化的影响,其说唱音乐、短调民歌极为发达。东蒙器乐合奏短调民歌《万丽》《东格贺尔大喇嘛》、史诗说唱《英雄史诗黑骏马赞》都极具地方特色。蒙古高原音乐文化区则保持着蒙古草原音乐的传统风格,辽阔悠扬的长调、轻松愉悦的鄂尔多斯短调、庄严肃穆的潮尔道、典雅华美的阿斯尔。音乐会中演绎的乌珠穆沁长调《清凉的杭盖》音域宽广、跌宕起伏,鄂尔多斯乃日《乌仁堂奈》《巴音杭盖》轻松愉悦。西部卫拉特音乐文化区处于蒙古高原深处,其马尾胡琴以短调民歌为主,主要表现骏马奔跑的样态、驼步以及模仿鸟鸣叫声。音乐会演奏的几首卫拉特传统曲目《绊腿黑骏马》《黑骏马》《加绊黄骠马》《瘸腿的黑马》,从标题上我们可以看出描写的都是骏马,具体的音乐形态则表现为马步、绊马的样态。

从演奏技法来看,音乐会所呈现的五种马尾胡琴,其定弦和演奏技法均不相同,而这也决定了音乐风格的多样性。

马尾胡琴在不同音乐文化区有着不同的体现(见表格2),而马头琴随着现代化的改革,音乐表现最为丰富,现并不仅限于蒙古高原音乐文化区,而是在整个蒙古音乐文化区,甚至在汉族地区也广为流传。马尾胡琴俨然成为蒙古族的音乐文化符号,它们的历史源流是同源的,根据部落的差异形成多元的乐器;同一件乐器,又有多元的表现形式,每个表现形式又有多元的音乐形态,这无不体现马尾胡琴的多元音乐文化。

三、马尾胡琴的活态传承

马尾胡琴艺术是蒙古人民共有的音乐文化遗产,同时也是非物质文化遗产。与“博物馆”式的保护方式相比,活态传承是民族音乐传承的一种重要的形式。活态传承有着多样的传承模式,如家族传承、师徒传承、学校传承、舞台传承等。而对于马尾胡琴这样的非物质文化遗产来说,活态传承才能够达到最终的保护与发展的目的。

音乐会以“源与流”命名,除了展示多种同源多流的马尾胡琴,还体现了“源与流”的另一个含义,即“传与承”。整场音乐会汇聚了四代马尾胡琴人,他们同台献艺、尽显风采,其中马尾胡琴泰斗级人物、国家级马头琴传承人布林和国家级长调传承人鲁‘巴德玛都已年过八十。鲁‘巴德玛不仅是阿拉善长调民歌流派的杰出代表,还是传统马尾胡琴厄鲁特黑力的杰出代表。如果说潮尔大师色拉西、马头琴艺人巴拉贡是第一代马尾胡琴艺术家,桑都仍、阿拉桑是第二代马尾胡琴艺术家,那么巴依尔、齐。宝力高、布林等人是第三代马尾胡琴艺术家,而第三代人在马尾胡琴的发展改革过程中起到了承上启下极为重要的作用,通过表格3可以清晰的看到当代马尾胡琴从第三代至第六代人。在该场音乐会中还体现了一个完整的传承谱系,即布林——纳‘呼和——萨切荣贵、博‘那日苏、海日罕、那·乌日根、麦拉苏——包‘额尔顿毕力格、博儿泊森。布林先生曾经培养过四位弟子,布和那顺、纳‘呼和、阿拉坦仓和布图格奇,其中纳‘呼和至今培养了上百名马头琴学生,且多数都在从事马头琴行业,音乐会中第五代人全部为纳‘呼和的弟子。如今,已是第五代人在引领马尾胡琴发展的大方向,他们将接过上代人的传承之棒,将马尾胡琴继续传承下去。

音乐会体现了“非遗”的活态传承,其终篇是由布林和鲁·巴德玛两位前辈共同演绎的,布林先生演奏的潮尔独奏《海龙》是乌兰杰先生根据潮尔大师色拉西1956年的演出录音进行整理的,也是时隔几十年之后,再次将此曲搬到舞台之上。马尾胡琴的多種音乐传统形态的完整展现,带领在座观众感受这一历史遗产的当代回响。

截止到目前(包括此次音乐会),四场“马尾胡琴”专场音乐会成功举办,每一次都是新的推进。2011年布林携其众弟子举办“潮尔神韵——布林师生音乐会”,师生同台演绎马尾胡琴。2017年恩泽举办“感悟——马尾胡琴专场音乐会”,遗憾的是音乐会中并没有展示叶克勒。同年辛吉乐图举办“勿忘根——马尾胡琴类乐器专场音乐会”,可以说是对布林先生毕生研究成果的一次总结。前三次音乐会均以器乐独奏为主,而此次音乐会则避免了当代舞台独奏呈现的方式,强调伴奏、合奏、独奏同等重要,既体现了马尾胡琴的“个体”风格,同时也强调了马尾胡琴的地方文化与传统音乐的“整体”风格。四代传人的同台演绎、不同地域风格的呈现,说明当下正从过去单一的“马头琴”向多元的“马尾胡琴”转变。

“源与流——马尾胡琴传统形态展示音乐会”为观众展现了一体多元的马尾胡琴,带给我们的启示是传承与发展,它既是对过去历史的总结、也是未来发展的新起点。