强还原条件下秸秆还田量对南繁水稻土土壤肥力和微生物数量的影响①

曹 明 张雪彬 陶 凯 杨小锋 柯用春

(三亚市南繁科学技术研究院 海南三亚572000)

随着我国农业生产水平的不断提高,粮食产量逐年递增,秸秆产生量也随之增加。至2015年,我国秸秆资源总量已超过10亿t,占世界秸秆总产量的20%~30%[1],主要来源于玉米、水稻、小麦三大粮食作物[2]。近年来,焚烧秸秆带来的环境污染和危害公共安全问题越来越受到重视,秸秆资源化利用成为主要出路,其中秸秆作为有机肥料还田是目前主要利用方法[3]。由于作物秸秆中有机碳含量丰富,秸秆还田对土壤有机质含量、土壤容重、土壤养分均具有重要影响。徐蒋来等[3]通过开展大田定位试验,发现不同秸秆还田量能不同程度地增加土壤全氮、有效磷和速效钾含量,连续5季75%秸秆还田量显著提高了土壤总有机碳含量。张静等[4]研究得出,秸秆还田可以增加土壤有机质和缓解土壤氮流失,提高土壤微生物碳、氮的固持和供给效果,增加土壤微生物量C/N,提高土壤供肥水平。汪金平等[5]研究发现,秸秆厢沟腐熟还田免耕试验2年后,土壤密度减小,孔隙度增加,土壤有机质、全氮、水解氮、速效钾含量增加。但秸秆还田量是否越多越好,目前尚未定论[6-7]。国内有关秸秆还田对作物产量与土壤肥力的影响,大多集中在南方当年的稻麦轮作体系[5,8]以及北方地区年际间水旱轮作体系[9],而南繁基地水稻秸秆还田的土壤培肥效应研究较少。习近平总书记考察南繁工作时强调:“十几亿人口要吃饭,这是我国最大的国情。良种在促进粮食增产方面具有十分关键的作用。国家南繁科研育种基地是国家宝贵的农业科研平台,一定要建成集科研、生产、销售、科技交流、成果转化为一体的服务全国的‘南繁硅谷’”。南繁基地土壤是科研平台的基础,更需要得到保护和改良。因此,本文通过水稻秸秆粉碎还田并结合淹水覆膜强还原的土壤灭菌技术[10],研究南繁科研育种水稻土不同秸秆还田量对土壤肥力及微生物数量的影响,为国家南繁科研育种基地秸秆还田利用和土壤改良提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 材料

试验地位于三亚市吉阳区 (109°35′24″E,18°16′48″N)海南国家南繁研发中心三亚市育制种科技示范园,年平均降水量1 826.5 mm、年蒸发量1 950.7 mm、年均温度25.4℃、有效积温9 298.8℃。土壤类型为水稻土,冬季瓜菜—夏季水稻轮作。0~20 cm土壤容重1.33 g/cm3,土壤pH 6.65,有机质14.24 g/kg,全氮0.98 g/kg,碱解氮73.76 mg/kg,有效磷72.93 mg/kg,速效钾175.08 mg/kg。水稻秸秆全氮含量9.16 g/kg,全磷含量1.32 g/kg,全钾含量18.79 g/kg。

1.2 方法

1.2.1 试验设计

试验设5个处理:覆膜不淹水对照(A1),淹水覆膜+0 t/hm2水稻秸秆(A2),淹水覆膜+2.5t/hm2水稻秸秆(A3),淹水覆膜+5.0 t/hm2水稻秸秆(A4),淹水覆膜+7.5 t/hm2水稻秸秆(A5)。每个小区面积36.7 m2,随机区组排列,重复3次。具体操作为:将水稻秸秆切成5~8 cm与0~20 cm土层混合均匀。灌水至土壤饱和,保持田面水位高5 cm,采用0.015 mm厚度的透明薄膜覆盖,处理周期为15 d,处理完成后排水揭膜。

1.2.2 样品采集与测定

分别在处理后0、1、3、5、10和15 d采集0~20 cm土样,每个小区五点法取样,测定pH值、EC值、有机质、碱解氮、有效磷、速效钾、土壤细菌、真菌、放线菌数量。土壤pH值、EC值分别采用pH计和电导率仪测定[11];土壤有机质采用重铬酸钾容量法—外加热法[11];碱解氮采用碱解扩散法[11];有效磷采用0.03 mol/L氟化铵-0.025 mol/L盐酸提取—钼锑抗比色法[11];速效钾采用NH4OAc浸提—火焰光度计法[11];土壤细菌、真菌、放线菌数量采用平板法测定。

1.2.3 数据处理

试验数据利用SPSS 17.0软件和Excel 2007进行统计分析和作图,用Duncan新复极差法检验差异显著性,p<0.05为差异显著。

2 结果与分析

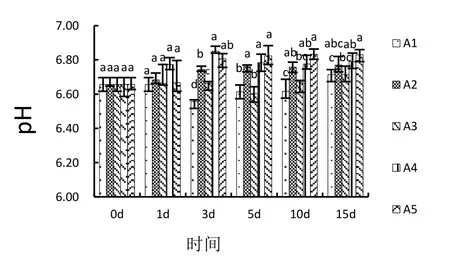

2.1 不同秸秆还田量对南繁基地土壤pH值及EC值的影响

由图1可知,秸秆还田并淹水覆膜处理3 d后土壤pH值变化明显。所有淹水覆膜处理土壤的pH值较对照(A1)均有显著提高,但添加不同秸秆量处理间差异不显著。由此说明,淹水处理较秸秆还田处理更有利于土壤pH值的提升。秸秆还田量对土壤pH值变化影响不大。从图2可以看出,随着处理时间的延长,土壤EC值均表现为先升高后降低的趋势,相对于A1和A2,秸秆还田的处理变化幅度较大,但不同秸秆量处理(A3、A4和A5)间差异不显著。由此看来,秸秆还田量对土壤EC值的影响有限。

图1 不同秸秆还田量对土壤pH值影响

图2 不同秸秆还田量对土壤电导率(EC值)影响

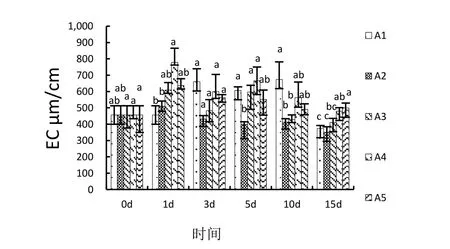

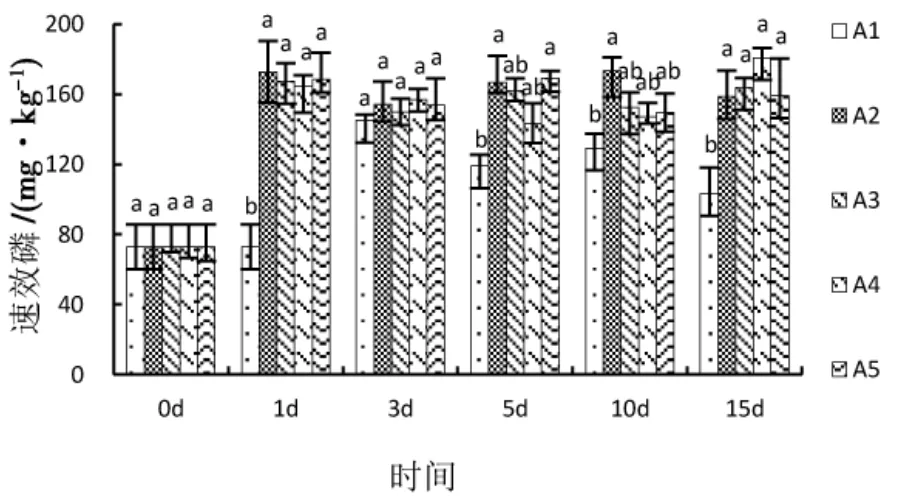

2.2 不同秸秆还田量对南繁基地土壤养分的影响

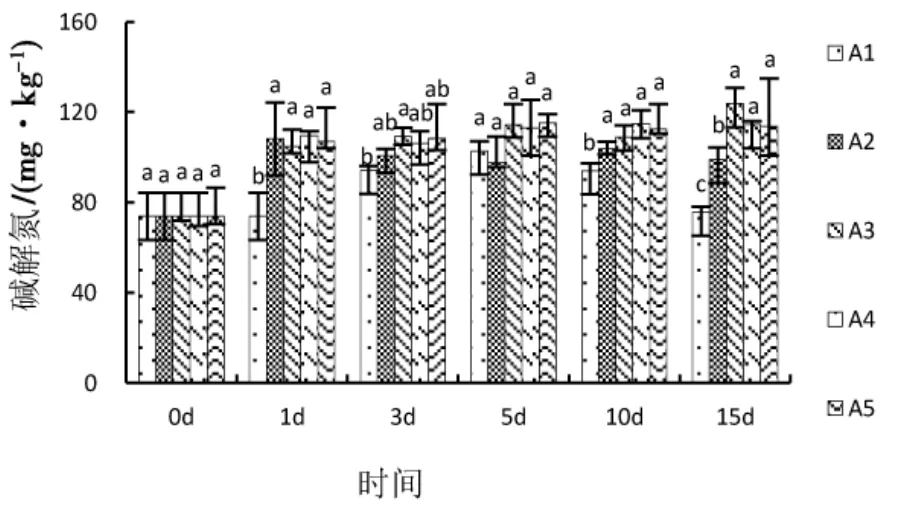

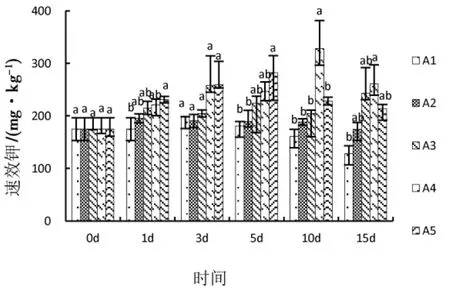

秸秆还田后,土壤中的碱解氮、速效磷和速效钾等速效养分含量均有升高(图3~5)。处理15 d后,除对照A1外,其它处理土壤碱解氮、速效磷和速效钾养分均显著高于处理前的水平,其中A3处理土壤碱解氮较处理前提高最多,提高了67.73%;A4处理土壤速效磷和速效钾较处理前提高最多,分别提高了147.89%和49.23%。而不同秸秆还田量处理之间总体差异不明显。由此表明,淹水覆膜处理可提高土壤速效养分,但秸秆还田在短期内对土壤的速效养分含量影响不明显。

图6结果表明,相对于对照(A1),其他处理土壤有机质均升高,并且随着时间推移和秸秆量的增加,土壤的有机质含量不断升高。处理15 d后,相对于对照(A1),A2~A5分别提升了34.56%、43.71%、51.15%和61.89%。由此可见,在强还原条件下秸秆腐解作为土壤的有机质重要补充,能有效提高土壤的有机质。秸秆还田量越大,土壤有机质含量的提升越明显,7.5 t/hm2水稻秸秆还田,土壤有机质含量最高。

图3 不同秸秆还田量对土壤速效磷含量影响

图4 不同秸秆还田量对土壤碱解氮含量影响

图5 不同秸秆还田量对土壤速效钾含量影响

2.3 不同秸秆还田量对南繁基地土壤微生物数量的影响

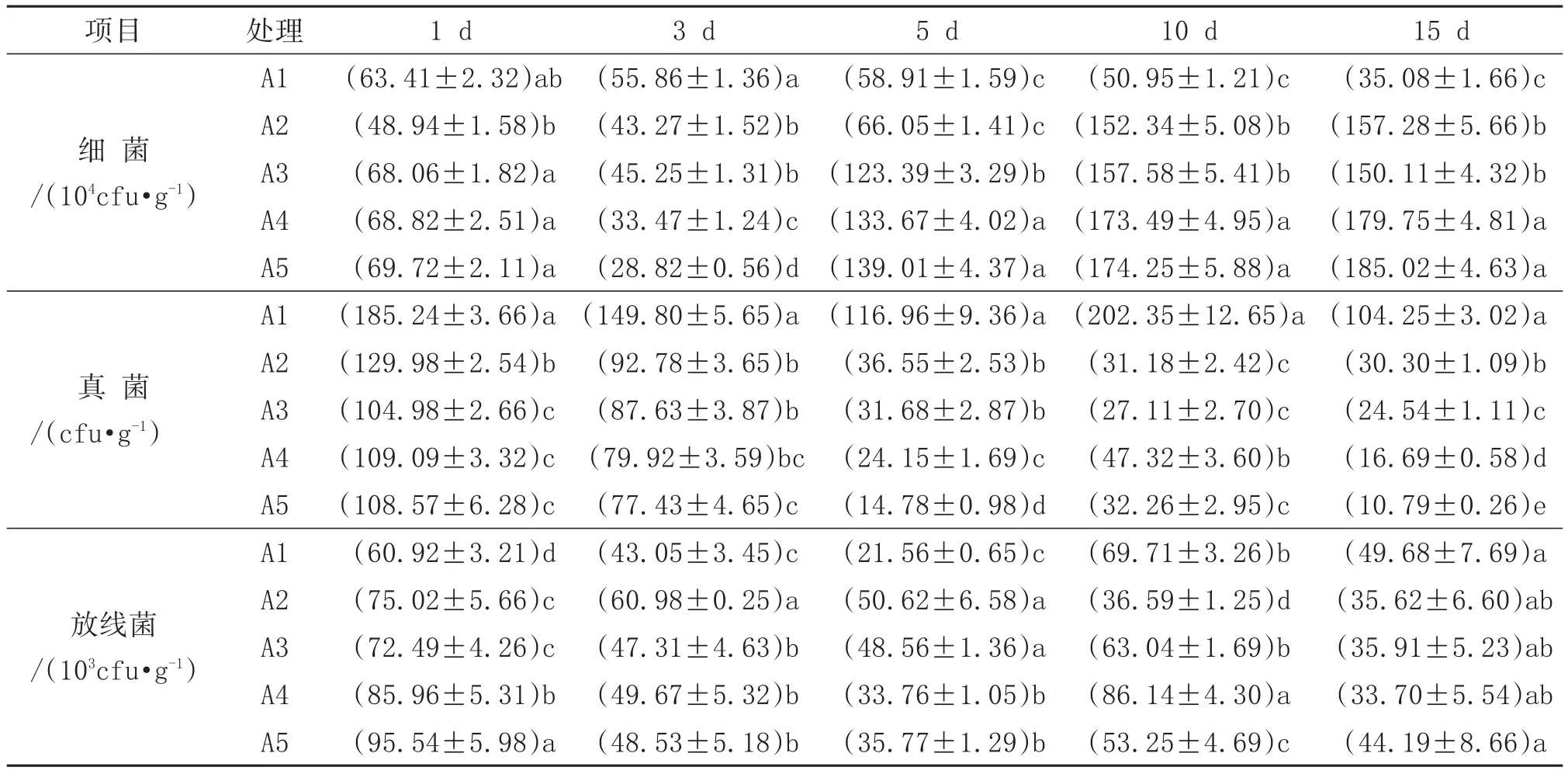

不同秸秆还田量对土壤微生物数量的影响结果表明,土壤中细菌数量在监测时间段内变化较大。随着秸秆还田,各处理细菌数量先减少再增加,第5天时,A3、A4、A5处理细菌较第1天数量增加1倍,并且随着时间的推移,其数量不断增加,至15 d时,A2、A3、A4、A5处理细菌数量较第1天分别增加2.21、1.20、1.61和1.65倍。同一时间点,A4和A5处理显著高于A2、A3处理。秸秆还田量越大,细菌数量越大,真菌却相反。秸秆还田处理后的土壤中,真菌数量却急剧减少,且秸秆量越大,真菌数量越少。土壤放线菌的数量变化规律不明显。这可能是因为真菌大多为好氧生物,在强还原的厌氧条件下难以生存的缘故。并且秸秆量越大,杀灭真菌的效果越明显,按照7.5 t/hm2水稻秸秆还田,土壤细菌数量最大、真菌数量最小(表1)。

图6 不同秸秆还田量对土壤有机质含量影响

表1 不同秸秆还田量对细菌、真菌、放线菌数量的影响

3 讨论与结论

作物秸秆作为一种重要的有机肥料,含有碳、氮、磷、钾和其他多种营养物质,秸秆分解后可直接增加土壤养分含量特别是有机质含量。前人研究表明,秸秆还田后能够提高土壤有机质含量,减少土壤中氮的流失,加强土壤微生物对碳、氮的固持,提高土壤供肥水平[4]。连续实施秸秆还田3~4年后土壤有机质、有效磷和速效钾含量都显著提高,但秸秆还田对土壤全氮含量的短期效应有限[12]。也有研究发现,作物秸秆中含磷量较低,秸秆还田对磷养分循环作用不大[13]。本研究发现,在强还原条件下,秸秆还田可有效提高土壤pH值,显著增加土壤有机质含量。由于土壤中氮和磷在自然条件下也将部分释放出来,即使只作覆膜处理的情况下,土壤的碱解氮、速效磷含量也会随着处理时间的延长有一定的增加。秸秆还田量的高低对其它理化指标影响有限。另有部分学者认为,土壤微生物数量和活性受到了秸秆还田量等因素的影响,但并非秸秆还田量越高,土壤微生物丰富度越高。由于秸秆还田过高会导致土壤C/N提高,土壤中没有足够的氮素供微生物繁殖生长,导致微生物的数量和活性降低[4,14]。本研究结果表明,秸秆还田强还原处理后,土壤中真菌、细菌、放线菌等微生物数量变化规律不一致。秸秆还田可明显提高土壤细菌数量,而强还原环境对杀灭土壤中真菌有积极作用,土壤放线菌的数量变化规律不明显。并且秸秆还田量越大,杀灭真菌的效果越明显。

综上所述,淹水覆膜处理可提高土壤速效养分,秸秆还田可显著增加土壤有机质含量。两者综合作用可有效提高酸性土壤pH值,一定程度提高土壤碱解氮、速效磷和速效钾含量水平,能提高土壤中细菌数量,并对杀灭土壤中的真菌起积极作用。秸秆还田量只直接影响土壤有机质含量和土壤真菌数量,对土壤pH值、EC值、土壤碱解氮、速效磷和速效钾以及放线菌数量的影响有限。在进行南繁水稻土壤保护和改良时,按7.5 t/hm2水稻秸秆还田并淹水覆膜处理,土壤有机质含量最高,土壤细菌数量最大、真菌数量最小,效果最明显。