七洲列岛近岸海域海洋生态环境质量评价①

吴 瑞 陈丹丹 林国尧

(海南省海洋与渔业科学院/海南省海洋开发规划设计研究院 海南海口571126)

七 洲 列 岛 地 理 位 置 在 19°53′0.5″~19°59′12″,111°11′49″~111°16′24.5″。位于海南省文昌市铜鼓岭以北的七洲洋海域,是我国重要的渔场之一。七洲列岛由21个基岩岛组成,可以分为南北两个部分:北部从北向南依次是北峙、灯峙、狗卵脬峙、平峙等10个海岛,南部从南向北依次是双帆、南峙、赤峙等11个海岛,众岛呈北东-西南向排列。根据《海南省海洋功能区划》(2011-2020年),七洲列岛划为近海海洋保护区,为一类功能区,执行《海水水质标准》(GB3097-1997)中的第一类水质标准。过去对七洲列岛的水体环境调查比较缺乏[1],对其生态环境质量的研究尚未见报道。本文分析了七洲列岛海域水质和浮游植物现状,以期为七洲列岛的生态环境保护提供科学依据,也为海洋功能区划提供基础资料。

1 材料与方法

1.1 样品采集和处理

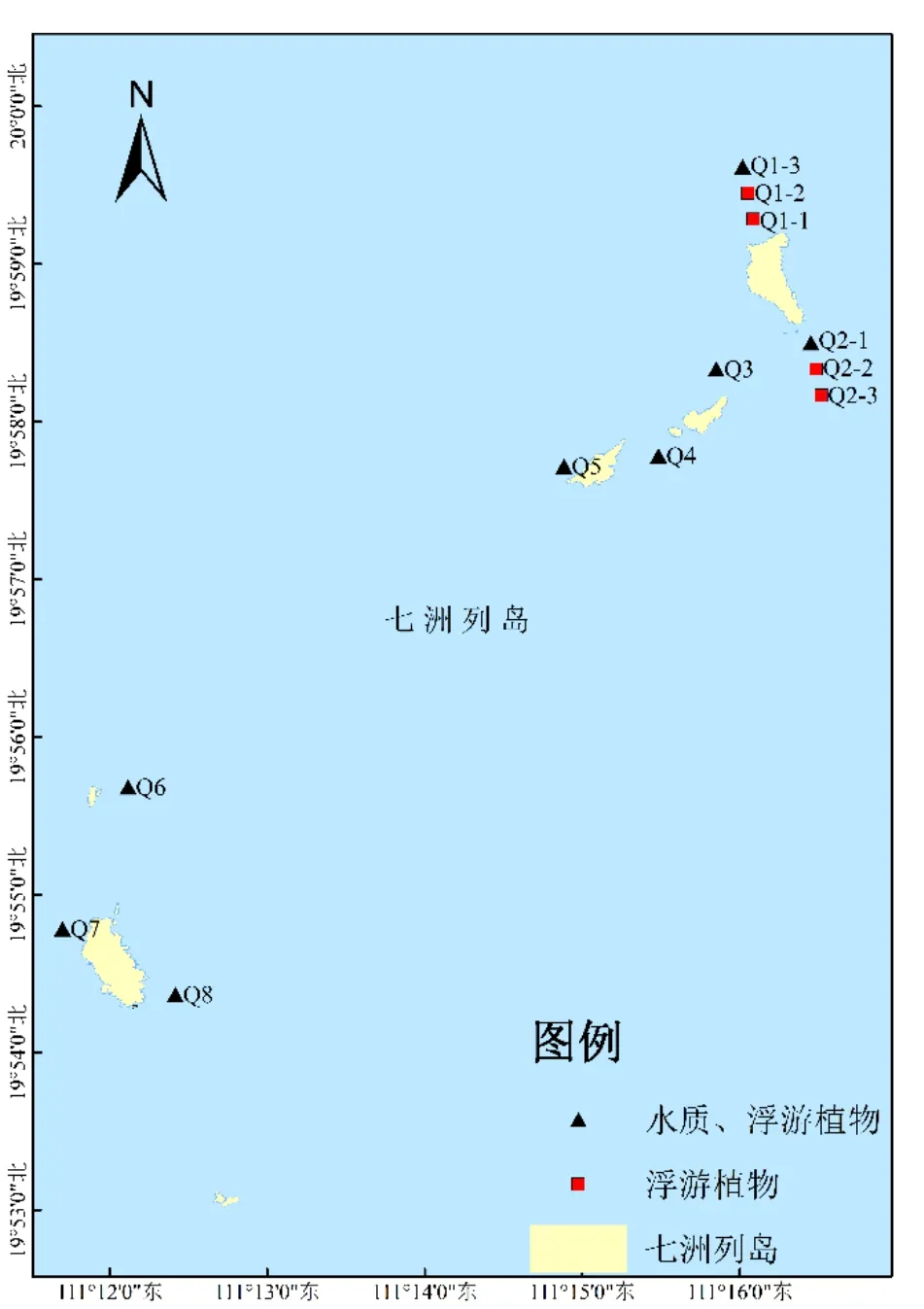

2012年6月,对七洲列岛的水质进行调查,共设 8个站位 (图 1),Q1-1、Q2-1、Q3、Q4、Q5、Q6、Q7、Q8。水质采样和监测项目的分析方法依据《海洋调查规范》(GB12763.6-91)和《海洋监测规范》(GB17378.4-1998)进行。浮游植物共布设12个站位(图1),Q1-1、Q1-2、 Q1-3、 Q2-1、 Q2-2、 Q2-3、 Q3、 Q4、Q5、Q6、Q7、Q8。其中 Q1 (Q1-1、Q1-2、Q1-3)、Q2(Q2-1、Q2-2、Q2-3)、Q3、Q4、Q5位于北部海域,Q1位于北峙北,Q2位于北峙南,Q3位于灯峙北,Q4位于平峙东,Q5位于平峙西;Q6、Q7、Q8位于南部海域,Q6位于赤峙西,Q7位于南峙西北,Q8位于南峙东南。浮游植物样品采集和室内处理均按照《海洋调查规范》(GB/T12763.6-1991)进行。采样工具为小型浮游生物网,网口直径37 cm,网口面积为0.1 cm2,网身长270 cm,网目为76µm,采样方式为在每个调查站位自底至表垂直拖网一次,样品用2%甲醛固定,带回实验室浓缩后保存。

图1 采样站位图

1.2 方法

1.2.1 项目评价和分析

水质评价项目有pH、无机氮(DIN)、活性磷(DIP)、化学需氧量(COD)、溶解氧(DO)、石油类(Oil),按《海洋监测规范》(GB17378-1998)规定的方法。

浓缩后的浮游植物样品取0.1 mL于光学显微镜下用浮游植物计数框进行种类鉴定和计数,种类鉴定参考金德祥等[2-5],赤潮藻类参考《中国近海赤潮生物图谱》[6]。

1.2.2 环境质量评价

1.2.2.1 海水水质评价

评价标准:七洲列岛为近海海洋保护区,为一类功能区,对近期、远期都执行国家《海水水质标准》(GB3097-1997)中的第一类海水水质标准。

评价方法:采用单因子评价法,其标准指数计算公式为:Si=Ci/Cs。式中Si为某一水质要素的污染指数,Ci为某一水质要素的实测值,Cs为与Ci对应的海水水质标准值。利用单因子水质参数法进行评价,水质评价因子的标准指数大于1,则表明该水质已超过了规定的水质标准。

1.2.2.2 环境生物学评价

浮游植物的种类组成、优势种及群落结构特征指数(如多样性指数、均匀度指数、优势度)可在一定程度上反映出环境的变化,在水质状况较好的海域,浮游植物的种类数较多且种间比例较均匀,因而多样性指数较大、均匀度指数较高。反之,在重污染海域,种类数少且种间比例不均匀,多样性指数小、均匀度指数低[7]。浮游植物群落特征指数计算公式[8]如下:

Shannon-Wiener多样性指数(H′)

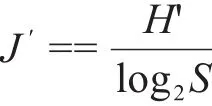

均匀度(J′)

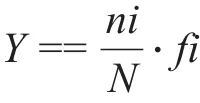

优势度(Y)

ni为第i种的总个体数;Pi==ni/N为第i种在样品中的数量比率;S为总种数;fi为该种在各样品中出现的频率;N为全部样品中的总个体数。

浮游植物种类多样性指数、均匀度指数与污染程度的关系如表1[7]。

表1 浮游植物种类多样性指数、均匀度指数与污染程度的关系

2 结果与分析

2.1 水质评价结果

根据《海南省海洋功能区划》(2011-2020)和GB3097-1997《海水水质标准》等相关要求,以单因子指数1.0作为判定该监测要素是否超标,进而了解其对海洋环境产生的影响,本次水质单因子指数变化范围,pH值0.69~0.81,DO 0.54~1,COD 0.11~0.27, DIN 0.04~0.21, DIP 0.07~0.47,Oil 0.08~0.20。单项水质评价指数特征值见表2,所有站位均符合相应执行的一类海水水质标准。各评价因子的污染指数最大为溶解氧,其次是pH,无机氮和无机磷较小。总体上看,七洲列岛附近海域水质处于良好的状态。

表2 七洲列岛海域各评价指标的单因子污染指数

2.2 浮游植物多样性的变化

2.2.1 浮游植物的种类组成

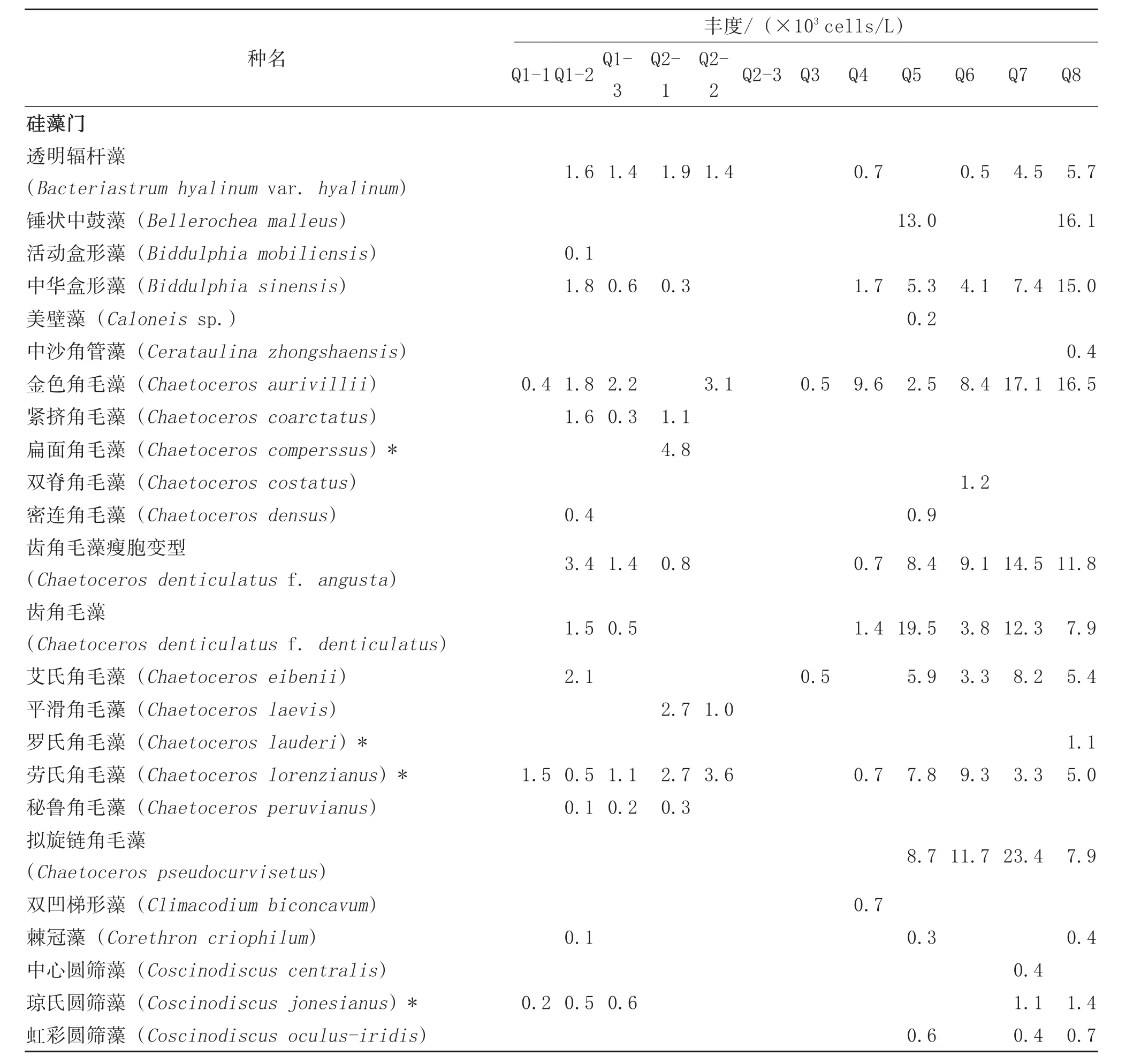

根据此次调查所采集到的样品,七洲列岛海域共鉴定到浮游植物4门45属113种(表3)。其中硅藻门32属71种,约占浮游植物种类数的62.8%;甲藻门11属39种,约占种类数的34.5%;蓝藻门1属2种,约占种类数的1.8%;金藻门1属1种,约占种类数的0.9%。在绝大多数站位中,硅藻种类数在总种数中所占百分比高于甲藻,甲藻种类数所占百分比在西北部海域北士南Q 2-3号站最高,达78.9%。本次调查结果表明,硅藻类广布,甲藻在南部海域分布较多,蓝藻在各站都有检出,金藻门小等刺硅鞭藻(Dictyocha fibula)在北部海域的Q2-1和南部海域的Q7和Q8站检出。

硅藻类分布最广的是细弱海链藻(Thalas-siosira subtilis)、金色角毛藻(Chaetoceros aurivillii)、距端根管藻、翼根管藻纤细变种。细弱海链藻除Q2北士南近岸站位Q2-1未检出,其余站位都有检出。距端根管藻和翼根管藻纤细变种在北士南近岸站位Q2-3未检出,其余站位都有检出。甲藻类分布最广的是梭角藻原变种(Ceratium fususvar.fusus),在所有站位都有检出。蓝藻类分布最广的是红海束毛藻(Trichodesmium erythraeum),在所有站位都有检出。其次铁氏束毛藻(Trichodesmium thiebautii)分布也较广,除北部海域的Q1-1、Q2-3外都有分布。

赤潮浮游植物检出种类较多,共有20种,主要有红海束毛藻、铁氏束毛藻、细弱海链藻、尖刺拟菱形藻(Pseudo-nitzschia pungens)、具尾鳍 藻 (Dinophysiscaudate)、 利 马 原 甲 藻(Prorocentrum lima)、歧散原多甲藻(Protoperidinium divergens)、小等刺硅鞭藻。赤潮浮游植物以广温性种类为主,其次是偏暖性种类,热带性种类主要有红海束毛藻、铁氏束毛藻。

表3 七洲列岛海域浮游植物种类组成和丰度

续表3 七洲列岛海域浮游植物种类组成和丰度

续表3 七洲列岛海域浮游植物种类组成和丰度

续表3 七洲列岛海域浮游植物种类组成和丰度

说明:*为赤潮生物藻类。

2.2.2 浮游植物丰度平面分布特征

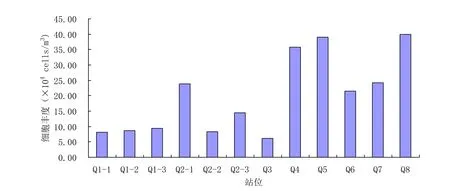

从浮游植物的数量分布来看,浮游植物的密集区在南部的赤峙、南峙海域和平峙海域,此外在北部海域Q2-1也有一个较高的密集区,北部海域北峙北和Q3灯峙北附近海域是低密度分布区,浮游植物数量分布基本表现出由北向南递增的趋势。浮游植物平均细胞丰度为19.98×104cells/m3,细胞丰度在(39.98~6.11)×104cells/m3变动,多数站位细胞丰度在(8.60~24.00)×104cells/m3内。

南峙附近的站位Q8与平峙附近的站位Q5细胞丰度较高,细胞丰度的最低值出现在灯峙附近的站位Q3。北峙北侧Q1断面三个站位的细胞丰度相当,北峙南侧Q2断面3个站位的细胞丰度则是近岸站位Q2-1高于离岸较远的站位。从12个站位整体来看,浮游植物细胞丰度由北至南大致呈递增趋势(图2)。

图2 七洲列岛海域浮游植物的数量分布

2.2.3 游植物优势种的数量分布

浮游植物优势种蓝藻有红海束毛藻、铁氏束毛藻、细弱海链藻、金色角毛藻、距端根管藻、翼根管藻纤细变种和梭角藻原变种。调查期间七洲列岛附近海域浮游植物优势种多属赤潮生物藻类(表4)。根据细胞丰度情况,选取丰度值高的红海束毛藻、铁氏束毛藻和细弱海链藻3个优势种,对各优势种分布情况进行分析。

表4 七洲列岛海域浮游植物优势种及优势度

红海束毛藻为本次调查中细胞丰度最大的种类,检出率高达100%,平均细胞丰度为7.14×104cells/m3,占总平均细胞丰度的35.75%。平士东Q4站密度最大,达17.2×104cells/m3,最小为12.1×103cells/m3,在北士南Q2-2站。密集区主要集中在平士和南士,其余大多数站位,密度保持在(2.0~5.0)×103cells/m3,总体呈现南海区高、北海区低的分布态势。

铁氏束毛藻检出率仅次于红海束毛藻,为83.3%,平均细胞丰度为3.92×104cells/m3。南士东Q8站密度最大,达9.3×104cells/m3,最小为1.1×104cells/m3,在Q1-3号站位。密集区不明显,总体呈现南高、北低的分布特点。

细弱海链藻检出率仅次于红海束毛藻,达91.67%。平均细胞丰度为1.6×104cells/m3,北士南Q2-3站密度最大,达12.2×104cells/m3,最小为0.7×103cells/m3在Q 7站位,密集区不明显。

红海束毛藻、铁氏束毛藻、细弱海链藻都是赤潮种类,但其丰度均未达到形成赤潮的基准密度,且相差较远,从整体来看,七洲列岛海域虽存在一定的赤潮优势种,但不足以达到引起赤潮的条件。

2.2.4 浮游植物群落结构分析

根据调查结果计算出七洲列岛海域浮游植物的群落结构特征指数(表5),从不同侧面对调查海域浮游植物群落结构特征进行分析。种类多样性指数变动较大,多样性指数和均匀度指数大体呈现南高北低的趋势。最低值出现在Q2-3站位,其次为Q1-1站位,最高值出现在Q7站位。多样性指数介于1.49~4.43,均值为3.02,均匀度变化变化为0.28~0.78,平均值为0.57,H′大于3,J′大于0.5,表明该海域的浮游植物群落结构较为稳定,七洲列岛海域生态环境较好。

3 讨论与结论

2012年的水质评价结果表明,七洲列岛所有站位pH、DO、COD、DIN、DIP、Oil达到一类海水水质标准,水质较好,符合相应《海洋功能区划》执行的标准。七洲列岛是海南岛沿岸距离海南本岛最远的岛群,属基岩岛,南峙、北峙、双帆属已开发无居民海岛,但开发程度较低,主要为公共服务,交通运输和水电设施,平峙、灯峙、狗卵、赤峙等属未开发无居民海岛,少有人类活动,因此其环境没有受到污染。

表5 七洲列岛海域浮游植物群落结构指数

浮游植物生态特征是环境质量评估的重要指标之一[9]。多样性指数和均匀度指数是研究生物群落特征的数值指标,一般来说,种类越丰富、种类数量分布越均匀,多样性指数就越高,也就预示着生物群落受外界干扰越少或生物群落较为稳定[10]。生物学评价结果表明,2012年七洲列岛浮游植物多样性指数平均值在3.0以上,均匀度指数平均值在0.5以上,属生态环境较好的海域。站位Q1-1和站位Q2-3较低,由于站位Q1-1红海束毛藻 (57.1×103cells/m3) 和 Q2-3 (128.1×103cells/m3),细弱海链藻的繁盛,群落结构趋向简单化,导致浮游植物多样性指数和均匀度数值降低。红海束毛藻、铁氏束毛藻、细弱海链藻、翼根管藻纤细变种都是赤潮种类,但其丰度均未达到形成赤潮的基准密度,且相差较远,从整体来看,七洲列岛海域虽存在一定的赤潮优势种,但不足以达到引起赤潮的条件。