基于射线追踪法的室内走廊环境电波传播研究

孙晨晨,逯贵祯

(中国传媒大学理工学部,北京 100024)

1 引言

随着当代社会及科学技术的发展,生活中我们对于通信传输质量要求也越来越高。乘坐地铁时有的路段信号不佳、矿井隧道安全事故中因无法及时与工作人员联系造成人员搜救不及时等情况都反映出目前隧道的无线信道通信状况没有非常完美,如何对无线信道传播特性进行研究、预测,从而为隧道中无线通信系统的设计优化提供理论指导,成为我们迫切需要解决的问题。

为了更好地了解隧道环境中的无线信道电波传播特性,对射线追踪法进行检验,并为隧道中无线通信系统的布局或改进提供理论指导,近几年来国内外研究人员在隧道环境下进行了许多分析和研究。Zhi Sun等人在文献[1]中对地下矿井和隧道,进行无线信道建模及相关分析。依照矿井与行车隧道的结构特性,构建了隧道信道模型与房柱形信道模型[],并以此引出构建的新模型,即多模模型。根据提出的多模信道模型,进一步分析出隧道尺寸、天线位置、工作频率及极化等特性对隧道中电磁波的传播可能产生的影响。Shailie R等人在文献[2]中描述了与隧道相关的电波传播环境建模。主要介绍了进行隧道中电波传播常用的方法及模型。如解决麦克斯韦方程、模态或波导方法、基于射线和经验方法的数值方法,并在包括隧道几何形状、墙壁的电导及电磁特性等建模复杂性及环境信息方面进行了讨论[]。文献[3]主要总结了利用射线追踪法提取信道参数的方法,通过对方法的归纳建立以射线追踪法为基础的移动通信模型[]。文献[4]中REN Ya-peng等人在保障射线追踪法计算精度的前提下,改进了射线追踪发射部分的算法,将全向剖分发射射线进行静态追踪的旧算法,变为按天线方向图剖分进行动态追踪的改进方法[]。从而在误差允许的范围内可以大幅度减少旧射线追踪算法的运算时间,得于方向图的引入使新算法精度也比旧算法有所提高,使改进的算法可以较好地在电波传播预测中发挥作用。

在国内外已有的文献资料基础上,本次论文的主要工作为将非均匀横截面隧道模型应用到均匀横截面走廊隧道环境中,研究隧道的传输损耗及场衰减,对所建立的射线追踪模型进行仿真测试;在室内走廊环境中搭建实验环境进行实验测试,通过改变发射天线与接收天线、天线位置等特性进行电波传播衰减研究。将实验结果与理论仿真结果进行对比,从而证明所用模型,并分析有点及不足,从而促进相关研究进展。

2 非均匀横截面隧道射线追踪模型

在本部分,将均匀截面模型扩展至考虑沿轴线大规模变化的隧道剖面。

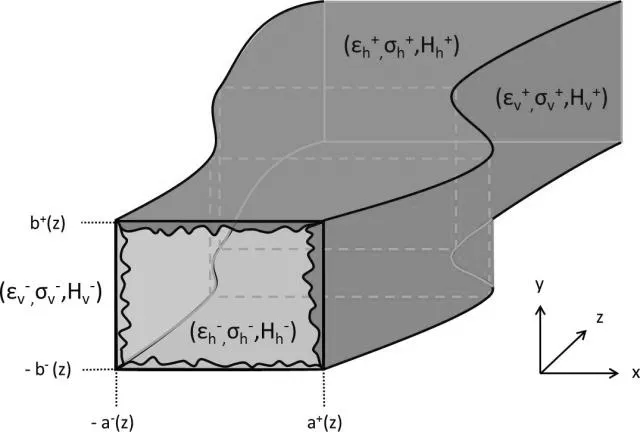

图1 非均匀横截面隧道模型

为了描述这种变化,将垂直轮廓和水平轮廓用z表示为(a±(z),b±(z))。 图1说明了该非均匀横截面模型及模型参数。应注意垂直、水平的正、负是各自独立的,可能是非对称的。

结合均匀横截面隧道场衰减表达式及非均匀横截面隧道模型,与所有传播路径的集合相关联的场衰减可以表示为:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

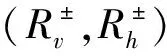

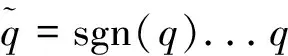

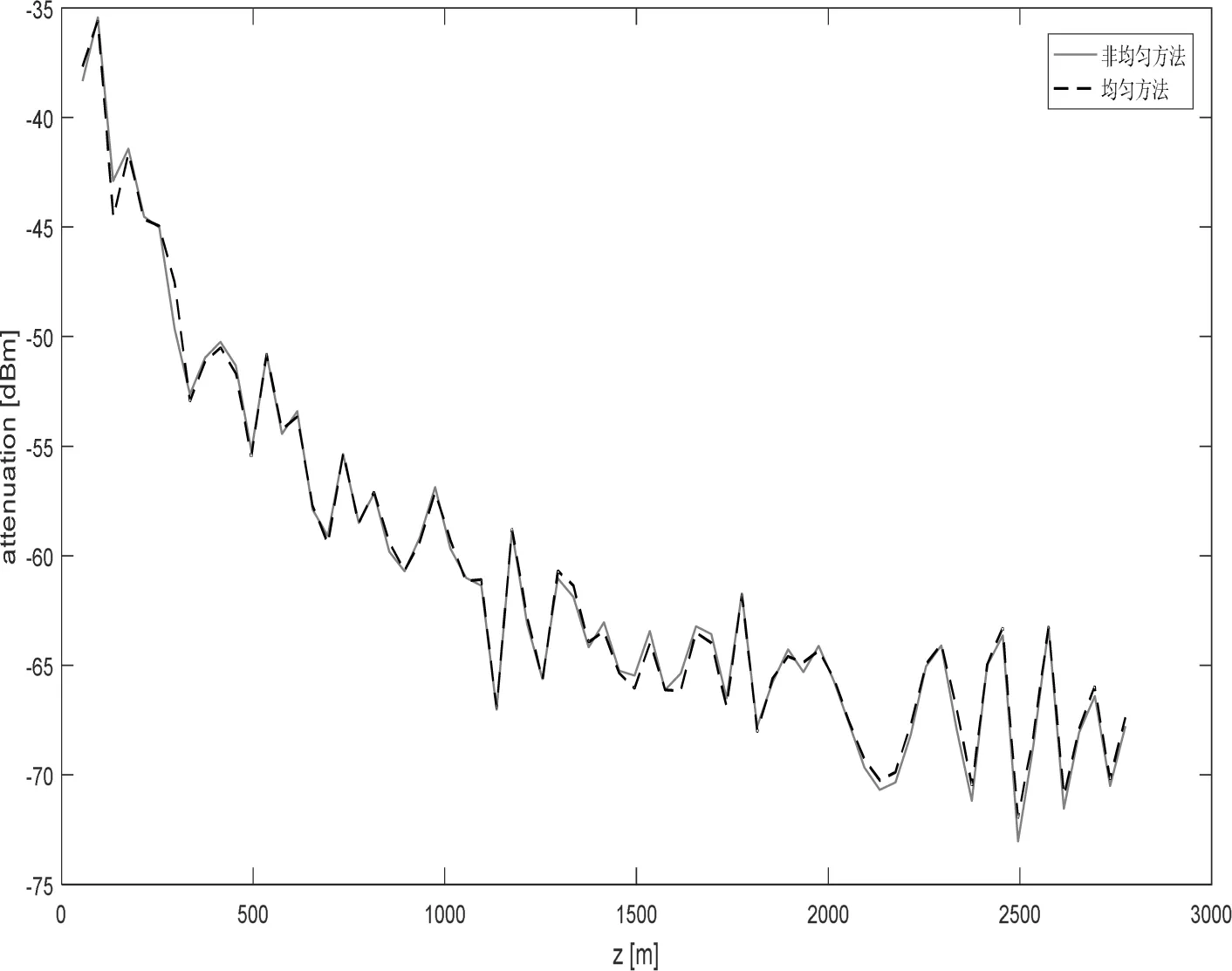

接下来将介绍寻找反射点的方法。通过下图2中所示的(p=1,q=0)的镜像模型简单示例来说明该方法。

图2 镜像模型示意图

(6)

根据定义,镜面到反射点的z轴坐标可以表示为Δ·z=z1|p=1。将式(6)代入到镜面到反射点的z轴坐标表达式Δ·z=z1|p=1中,可以得出:

(7)

同理,z坐标可以用来表示任何垂直或水平反射点,如下式:

(8)

(9)

由于式(8)中的分子涉及到所有垂直反射点,因此|p|方程必须同时解决;同样,式(9)中水平反射点的|q|方程也必须同时求解。

图3 非均匀横截面镜像模型

(10)

(11)

(12)

本文将根据式(1)进行仿真研究。

3 射线追踪模型仿真及实验

3.1 非均匀横截面射线追踪模型仿真

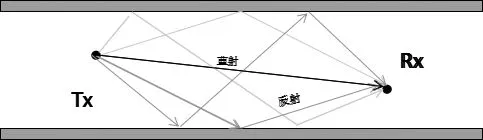

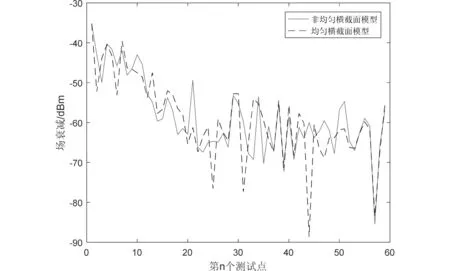

在如图的均匀横截面隧道进行均匀横截面模型与非均匀横截面模型仿真验证。

图4 均匀横截面隧道示意图

所得仿真结果如图5。

图5 均匀横截面下两个模型的仿真结果图

由图5可知看出,使用非均匀横截面公式仿真与均匀横截面公式在相同的均匀横截面隧道中场衰减基本相同,所以可以推断出本文所讨论的非均匀横截面模型方法基本无误。

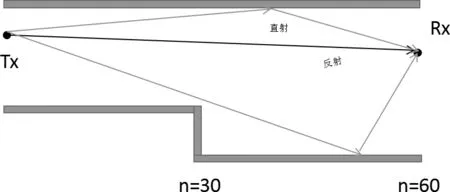

为了进一步验证所提出的非均匀横截面隧道模型,对如图6所示的非均匀横截面隧道进行验证。

图6 非均匀横截面隧道示意图

这里也对非均匀横截面隧道使用均匀横截面模型预测,将仿真结果与适用于该类隧道的非均匀横截面模型所得仿真结果进行对比,如图7。

图7 非均匀横截面下两个模型的仿真结果图

如图7中仿真结果对比可知,使用非均匀横截面公式仿真与均匀横截面公式在所设非均匀横截面隧道中场衰减不同,可以初步判断所构建的费均匀横截面隧道模型是正确的。要想准确地得出结论,还需要用仿真结果与实验结果进行对比才可以。

3.2 射线追踪模型下无线信道电波传播测试实验

我们将实验楼走廊进行均匀横截面隧道实验测量。由于走廊墙壁主要为混凝土材料,因此铸造的表面粗糙度可以忽略不计[5]。并且由于建筑物内部的独特构造,保证实验环境结构具有均匀的轮廓,四面的材料特性认为相同,中间为空气。

发射与接收的单极子天线安装在接地平面上,虽然可以是实际地面,但因为本次实验需要调整发射与接收天线高度,所以安装在金属板上将其放置于三脚架上。单极子天线下端点使用同轴电缆来形成馈电,而馈线的接地导体则与平台相连。实验所采用的单极子天线长度l为1.5cm,则其工作波长λ为0.06m,由f=c/λ可知频率f选用5GHz。

这一环境主要是为了模拟矩形隧道,从而在其中验证所提出的射线追踪模型。

图8 走廊环境

实验通过由信号发生器生成5GHz、13dBm信号源连接发射天线。由频谱分析仪连接接收天线进行所接收到的信号衰减值。保证其他可变条件相同、环境情况相同,进行实验。

首先,发射天线、接收天线均使用1.5cm单极子天线,保持发射点所有位置不变,保持接收点平面位置不变,改变接收点高度。

表1 发射天线与接收天线

其中n表示测量的第n个点。

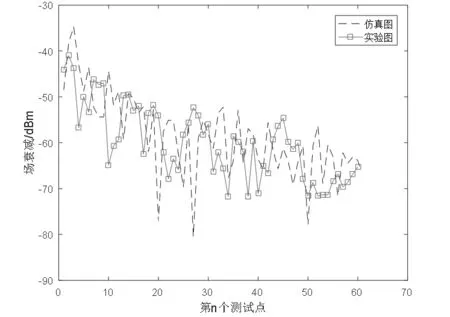

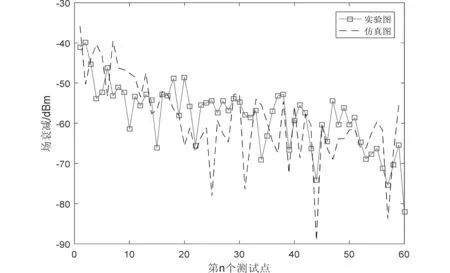

实验结果及仿真数据如下图9与图10。

通过两组实验数据图与仿真图的对比,可以分析出以下几点:①实验图与仿真图整体衰减一致,约为-40dBm到-75dBm。②约在第27个测试点处实验值与仿真值都有较大差值。实际测量值比仿真值要大。③约在第36个测试点处,实际测量值比仿真值要小很多。④第50至58测试点处,实验测得衰减比仿真要小很多。

图9 接收点为(55,-39.4,55+n*40)时所得实验图与仿真图对比

图10 接收点为(55,-57.58,55+n*40)时所得实验图与仿真图对比

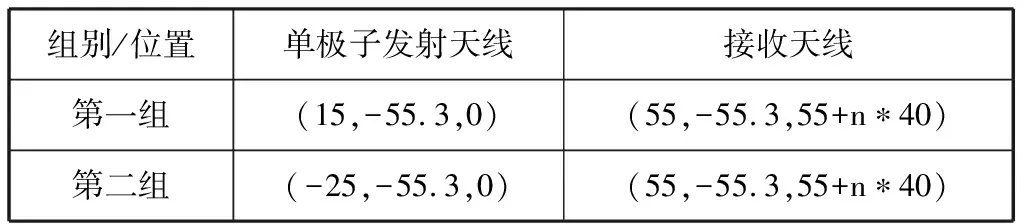

其次,发射天线、接收天线均使用1.5cm单极子天线,改变发射点平面位置,保持高度不变,保持接收点高度不变,改变接收点平面位置。

表2 发射天线与接收天线

其中n表示测量的第n个点。

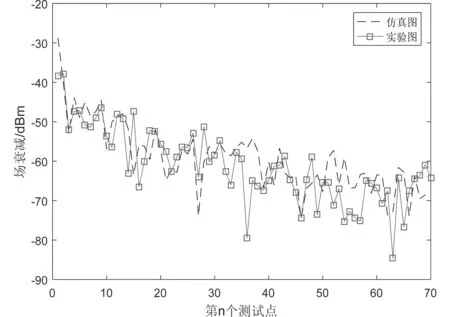

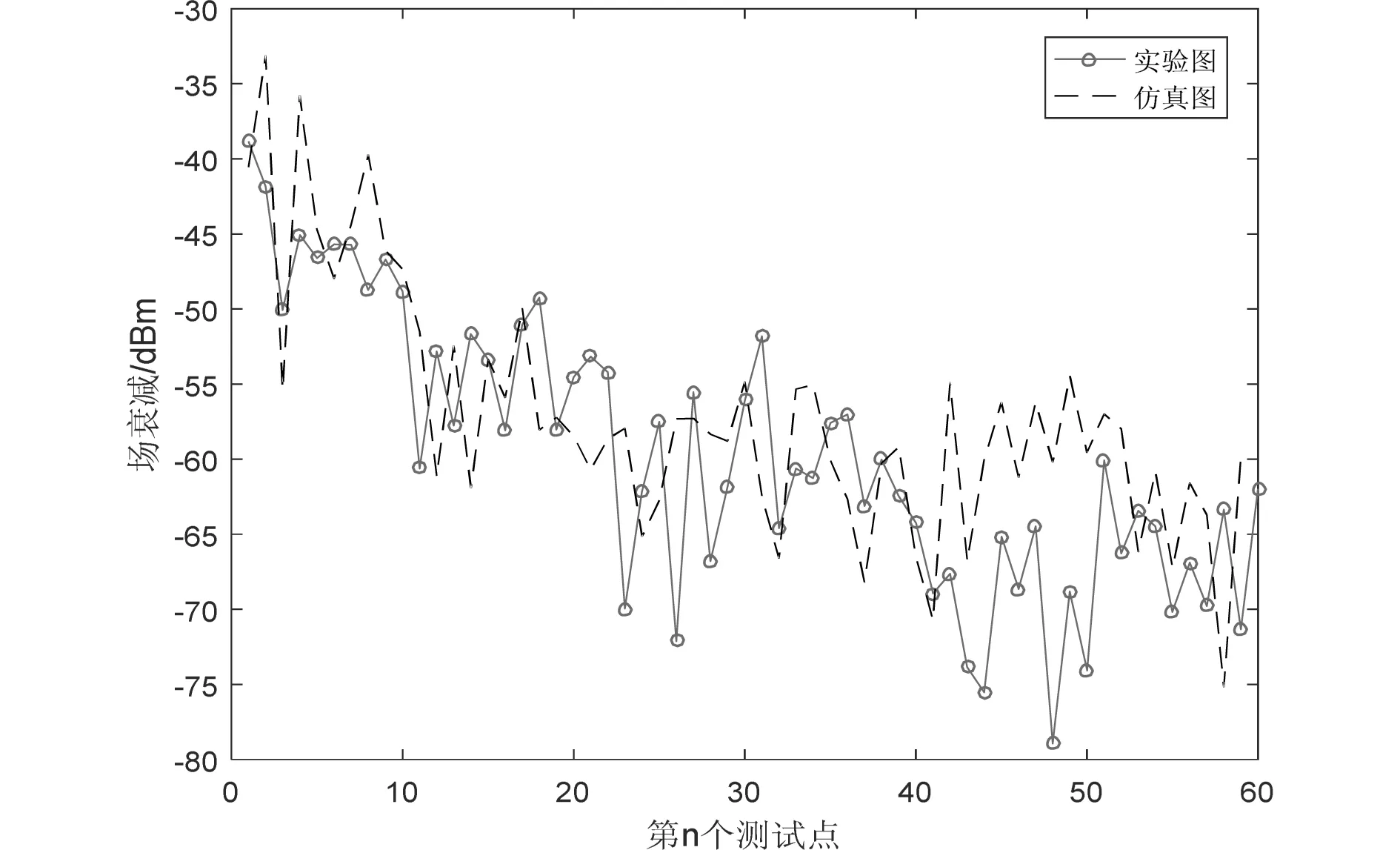

实验结果及仿真数据如下图11与图12。

通过图11与图12实验数据图与仿真图的对比,可以分析出以下几点:①实验图与仿真图整体衰减一致,但部分存在较大差异。②在到第13个测试点之间的路径,实验所测衰减比仿真得到的结果要小很多。③第2组中,第42到52点间实验值比仿真值最大差值处要小约20dBm。④第一组衰减约为-40dBm到-75dBm,第二组衰减约为-38dBm到-73dBm。

图11 发射点为(15,-55.3,0)时实验图与仿真图对比

图12 发射点为(-25,-55.3,0)时实验图与仿真图对比

3 结论

通过将实验所得结果作图与仿真结果相比较,进行对比分析。由于电波传播过程中存在路径损耗及多径传播等造成信号衰落及能量损耗,最终造成了所得的场强大幅衰减。另一方面,通过实验验证了本文所提出的射线追踪模型是正确的可用于预测无线信道电波传播衰减情况,这在通信行业具有重要意义。