语言社会化:二语习得研究的新范式

曾 洁,李 婧

西南石油大学外国语学院,四川 成都610500

引言

自二语习得作为一门独立学科存在以来,认知派与社会派的论战已持续近二十年之久。审视其发展历史可知,认知派与社会派在本体论与认识论上存在着根本差异,这些差异进一步导致二者在二语习得重点问题中的研究偏重。

与此同时,人类学经过数十年的发展,于20 世纪90 年代逐渐将研究重心扩展至社区非核心成员的社会身份问题研究[1-3]。由于儿童被普遍认为缺乏充分参与社会活动的知识与技能,无法为民族志田野调查者提供理想信息,对儿童群体的研究仍然处于该领域的边缘[4]。对儿童参与社会的方式与方法的研究亟待发展。

语言社会化由人类学家Schieffelin 与语言学家Ochs 提出,认为母语是儿童社会文化知识与感知力发展中的根本工具,儿童母语的发展与其社会性发展互相交织、同时发生[5]。笔者回顾了以母语社会化为重心的第一代语言社会化与以二语社会化为重心的第二代社会化之间的理论发展,并基于此梳理了其研究范围、重心与方法论,进一步探讨语言社会化在与社会文化理论兼容的前提下,以微观宏观视角的理念迎合全球多语化的世界格局,在语言教育教学多方面发挥社会干预作用,从而成为二语习得新范式的可能。语言社会化研究因其在理论及方法论方面的独特优势,是迄今最能促进这一融合的研究范式,将成为二语习得领域的主流研究范式。

1 二语习得研究中的认知派与社会派

本体论是指探寻独立于人的主观性之外事物本质的哲学,而认知论则是有关如何认识事物本质的哲学,深受人的主观性影响。认知派与社会派对二语习得秉持截然不同的立场。

1.1 认知派:关注理想化的语言学习者同质性语言能力发展,呈现脱离社会情境、去社会性的倾向

20 世纪中叶,乔姆斯基以普遍语法向当时引领语言学习的行为主义展开攻势,开启了认知派在语言习得领域的征途[6]。乔氏语言学提出,由于一种先天普遍语法的存在,儿童的语言发展应当是受系统控制的、普遍的,而非行为主义认为的,仅仅是其所接触的语言输入的简单反射行为[7]。与乔氏观点相同,Corder 认为,二语学习者的语言错误并非是由其一语所导致的反射行为,而是反映了学习者发展中潜在的二语能力[8]。这一见解随后被延伸为学习者在接触语言输入时主动参与建构属于自己的语言系统,该系统被Selinker 称为中介语(interlanguage)系统[9]。在该系统中,学习者通过采用认知策略主动构建目标语的语言规则而进行语言学习,语言错误(如过度概括错误(over generalization error))就是由于学习者在使用策略时所犯的错误。同时,Brown 对一语习得的研究显示,以英语为一语的儿童在英语学习中对特定语法词素的习得体现出普遍顺序,再一次为二语习得领域的认知革命奠定了理论基础[10]。经过在语言学、一语习得研究、心理学等多方面的理论与实证发展,二语习得逐渐摆脱行为主义的桎梏,全面展现了二语习得过程中语言学习者的认知力,完成了一场令人激动的范式革新。

认知主义将语言视为不同语法规则统领下的一种心理现象。认知派的最终目标是解释乔氏二语能力是如何习得的,为寻求解释,可将这些抽象规则从社会、个人层面抽离而进行独立分析;就语言习得这一过程而言,认知主义下的二语习得研究注重的是语言学习者将语言输入整合到自身知识体系之中的过程,该过程脱离社会情境而存在,体现出个人主义、去社会性的倾向[11];就语言学习者在该过程中的角色而言,认知派以客位视角看待语言学习者,将其视为理想化的、自主的语言习得者,正如乔姆斯基所倡导的,语言学研究应当关注那些理想化的语言习得者潜在的同质性语言能力[12]。

在认知派试图描绘并解释二语习得的过程中,普遍语法(Universal Grammar)、符号互动论(interactionism)、连结主义(connectionism)等理论应运而生。这些理论的共同点是将其探讨的语言现象(输入、输出、迁移等)视为存在于心理层面的独立实体,二语习得被普遍认同为一个学习者不断内化语言知识的认知过程。此时认知派已经统领二语习得研究将近三十年,另一场范式革新正在酝酿。Firth&Wagner 等研究者在Vygotsky 的影响下,呼吁传统二语习得领域加强对语言使用的社会情境与社会交互维度的认知[13],加强对“学习者”“非本族语使用者”等基本概念的主位视角敏感度;拓宽研究数据来源。Firth&Wagner的呼吁被视为其为使二语习得的心理因素与社会因素达到某种平衡的尝试,对此,部分学者表达了支持的观点[14-15],但一部分认知派学者在原立场上坚决地表达了反对的观点[16-17]。针对认知派范式所面临的社会派的根本性挑战时,Sharwood Smith 评论到:“二语习得这块‘蛋糕’主要是认知主义的,仅它的‘糖霜’是社会性的。”[18]

作为认知主义的重要代表,Long&Doughty 在他们的《二语习得指南》终章中以充分信心讨论了认知科学与二语习得的关联性,将认知科学作为二语习得范式获得理论稳定、理论启发以及研究资金的最终归属[19];Guiora 甚至展望,伴随科技发展与多学科大融合的趋势,认知视角下的二语习得将迎来崭新的篇章。对于使用认知主义切割二语习得这块“蛋糕”的学者来说,显然还没有充分意识到正在积蓄能量的社会派将对二语习得领域造成翻天覆地的冲击[20]。

1.2 社会派:高度融合社会情境,关注多元化的语言使用者异质性语言能力发展

社会派于20 世纪80 年代逐渐兴起,其理论来源繁杂,主要有维果茨基的社会文化理论(sociocultural theory)、语言社会化(language socialization)、情境学习理论(situated learning theory)、巴赫金的对话主义(dialogism)以及针对语篇分析与社会关系的批判理论(critical theory)。其中,多数社会派学者聚焦于维果茨基社会文化理论及语言社会化理论,将二者视为社会派视角下研究二语习得的主要理论框架。

维果茨基社会文化理论起源于80 年代中期[21-22],随后,Lantolf 发表了相关研究合集,用以说明维果茨基思想与二语教学法的关联性[23]。同年,针对二语习得的社会文化研究在匹兹堡召开了一系列年度会议。此时,多方面的逐渐重视使社会文化理论在二语习得领域以强劲的势头不断发展。

社会文化理论主要包括中介论(mediation)、内化论(internalization)以及最近发展区(the zone of proximal development)三个重要概念。为了进一步体会二语习得社会派的本体论与认知论,在此有必要对社会文化理论的三个概念进行简要介绍。关于中介论,维果茨基认为,人的大脑由低级心理机能组成,但使其区别于动物的是,人的意识具有通过创造性使用高级象征工具控制生理功能的能力。这些象征工具来源于人类文化活动与发展中的历史积淀,作用是缓冲人与环境的直接接触,调节个体与真实的物质世界之间的关系。在中介论中,管理(regulation)是调节的一种重要形式,根据管理对象分为客体管理(object-regulation)、他人管理(other-regulation)以及自我管理(self-regulation)。由于语言以各种形式存在于日常生活中且影响力巨大,因此成为了调节人与物、人与人、人与自身接触最为重要的象征工具。当语言学习者熟练掌握语言这个调节工具而在个体思、行上获得了更大的自主控制权时,即通过语言实现了自我管理,则被社会文化理论视为成功的语言学习者。

关于内化论,维果茨基提出,个体心理功能将呈现一个由外向内的发展趋势,即使是范畴化(categorization)、阐释策略(interpretive strategies)等高级心理机能,也首先发生在社会层面,然后才由个体内化为可供自身使用的认知资源。内化过程强调个体通过熟练使用语言等象征工具逐渐摆脱对外在调节的依赖。

最近发展区这一概念在发展心理学、教育学以及应用语言学中都产生了深厚的影响,是指个体独立解决问题的能力与个体在指导或合作条件下解决问题时所被激发的潜能之间的距离[24]102。最近发展区的提出使维果茨基社会文化理论中人类学习的社会性本质以及学习过程中的互动本质拥有了更为明确具体的形式。同时,“不同个体的最近发展区不同”这一观点类似于中国传统教学观念中的“因材施教”,从而使语言研究与语言教育更多地关注学习者自身的多重特质。

社会派本体论与认知论立场在社会文化理论视角下尤为突显:就语言本质而言,与认知派视语言为一种数据输入的观点不同,社会派通过社会文化理论的中介论与内化论强调,语言是使用者参与日常生活中各种活动所需的象征资源;就语言学习或语言发展的本质而言,社会文化理论强调在语言学习者通过不断调整自身语言来参与社会文化活动的过程中,学习者同时也不断增加对自身心理机能的自主控制;就语言学习者在该过程中的角色而言,社会派所采取的主位视角使研究焦点扩散至语言规范之外的边缘区域。进一步讲,社会派强调非母语者除语言学习者以外的多重身份,关注学习者使用不同语言变体背后的动机。社会派认为,语言学习者使用语言变体而非标准体,未必是由于其二语能力不足或语言石化(fossilization),而可能是试图通过特定语言变体彰显其某种特定社会身份[13,25]。

可以看出,由维果茨基作为领头羊的社会文化理论同样十分关注二语习得的认知发展过程,如中介论中的管理调节、内化论中的高级心理功能内化过程、最近发展区概念。但与认知派不同的是,维果茨基将心理过程中的社会性视为最基本的要素,而个体维度的意识性只是派生而次要的[26]。因此,维果茨基社会文化理论从认知向社会性迈出了一大步,使认知派与社会派研究二语习得时,自本体论与认知论便存在着根本差异。

二语习得作为语言科学领域的新生力量,唯有冲破认知派“一家独大”的统治性局面,才能不断获得学科活力,而认知派与社会派在激烈交锋下迸发出的智慧光芒使二语习得研究不断充实。就如何调和认知派与社会派相互冲突的观点而言,一个选择是将二者所研究的语言问题视为其聚焦于不同层面的结果,使认知派与社会派在各自的研究方向上进行探索,从而相互补足、相互制衡,以促进二语习得领域的发展;二是采用更具有包容性的二语习得范式,同时囊括认知派与社会派的研究重点。在此,笔者认为,语言社会化在与社会文化理论兼容的基础上超越社会文化理论,将语言习得与语言使用视为相互交织的同一过程,恰好中和了认知派着重于语言习得而社会派着重于语言运用的研究困境。

2 语言社会化:成为二语习得新范式之可能

将语言社会化应用于二语习得领域的二语社会化范式的兴起要追溯至20 世纪90 年代,其理论基础源于70 年代的母语社会化研究以及同时期的社会文化理论。随着语言社会化逐渐成为引领二语习得研究的主要视角,该范式取代认知派成为二语习得理论范式的呼声也越来越高。语言社会化在与社会文化理论兼容的同时,超越社会文化理论,以微观--宏观视角沟通语言习得的认知功能与社会性,从多方面发挥社会干预作用,弥补了二语习得传统范式专注于个人心理认知层面而忽视社会层面的理论失衡。

2.1 语言社会化理论回顾

19 世纪60 年代中期,一系列有关儿童语言学习的跨文化研究由语言学、心理语言学、人类学领域的学者牵头写就[27]。这些研究因联结了儿童发展、一语习得、社会语言学等领域,而被视为语言社会化范式的起源[28]。1986 年,Schieffelin&ochs 首次编纂了以语言社会化为主题的研究合集,随后,Schieffelin 集结出版了第一代语言社会化学者(即母语社会化)的相关研究,此时的语言社会化研究已初具规模[29]。语言社会化是指某个特定社区或文化中的儿童或新手(novice)习得交际能力(communicative competence)、获得合法成员资格的过程,该过程以语言为中介,以儿童或新手掌握该群体的语言规约、意识形态、行为规范等为目标[5,30-31]。语言社会化理论主要根植于语言人类学[5,32],但同时也汲取了发展心理学[24]、社会学[33]、社会语言学等多学科的相关知识。早期的语言社会化研究着眼于家庭与学校环境中儿童与监护人的母语交际常规与言语行为,以此考察儿童特定情感表达和行为规范的社会化过程[5]。语言社会化理论认为,语言习得这一过程是涵盖于语言学习者成为社会成员这一过程之中的,即语言学习者以语言为中介完成社会化,同时又通过被社会化而习得语言。母语社会化研究中的方法论与研究范围可梳理为:(1)使用语言人类学的方法对正式或非正式的社会交互情境下的知识交流情况进行历时性考察;(2)有关语言层面的文化适应普遍涉及了民族志方法及语篇分析方法;(3)深入探索对儿童或新手参与社区活动给予显性或隐性辅助性支持的教师、监护人、同伴等的具体作用;(4)将语言学习同时视为社会文化过程与认知过程,以认知角度来看,语言学习可发生在交互的每个瞬间,以社会文化角度来看,语言学习则可发生在社会变革的时代更迭之中;(5)语言社会化以批判的眼光关注生活常规中的语言活动,宏观探究语言、文化、习性的意识形态问题,同时研究语言的微观层面,如语法小品词、敬称、表达情感信息的词汇等。

20 世纪90 年代中期,语言社会化开始作为一种研究方法和研究视角被逐渐应用于成人二语习得中[34-35]。二语社会化与母语社会化所秉持的基本原则与研究目标部分相同,但由于二语社会化研究中的参与者较母语社会化中的参与者不同,已经具备了原生社区的语言与文化传统储备,导致二语社会化研究比母语社会化研究更为复杂。起初,由于母语社会化研究多集中于小型的同质性单语社区(如巴布亚新几内亚、所罗门群岛等具有口语传统的社区,且社会化对象为7 岁以下的幼儿),母语社会化中的儿童多被视为知识与文化的被动接受者;随着全球化热潮来袭,后殖民时代下的二语/多语社区、移民人群开始成为二语社会化的关注点。

语言差异可以映射、指示、形成以及加强民族、国籍、种族、性别、宗教、世代等社会范畴之间的界限[36]。二语/多语社区中的新手在进行社会化时,将不断协调、挑战甚至超越现有的社会范畴,并学会如何利用交际实践中的不同语言资源以构建自身的社会范畴标签。因此,二语及多语社会化的参与者在进行日常活动时会表现出比母语社会化参与者更为凸显的主体性,其受到母语文化与二语文化的交叉影响也超越了传统二语习得中的“跨语言影响”(cross-linguistic influence)或“语言迁移”(language transfer)而体现出动态多元的特性。通过对二语社会化中主体性、身份认同、权力问题的研究,语言社会化进一步确认了该过程的双向性,即儿童或新手并非被动进入语言社会化中,而是选择性地主动参与每一个社会化互动,甚至社会秩序的构建之中。至此,由于语言社会化对日常语言与社会文化语境的双重关注,加之该过程的双向性,语言社会化成为观测个人间的自然交际如何为社会文化的延续、再生产以及转变提供实践路径的绝佳范式。

从20 世纪80 年代母语社会化的小型同质社区研究转向90 年代二语社会化的大型异质社区研究,语言社会化完成了理论充实与更新的一跃:第一代语言社会化研究强调对日常生活的微观民族志分析[29];而第二代语言社会化则强调宏观意义上的语言意识形态和语言政治经济学。

2.2 语言社会化对社会文化理论的兼容与超越

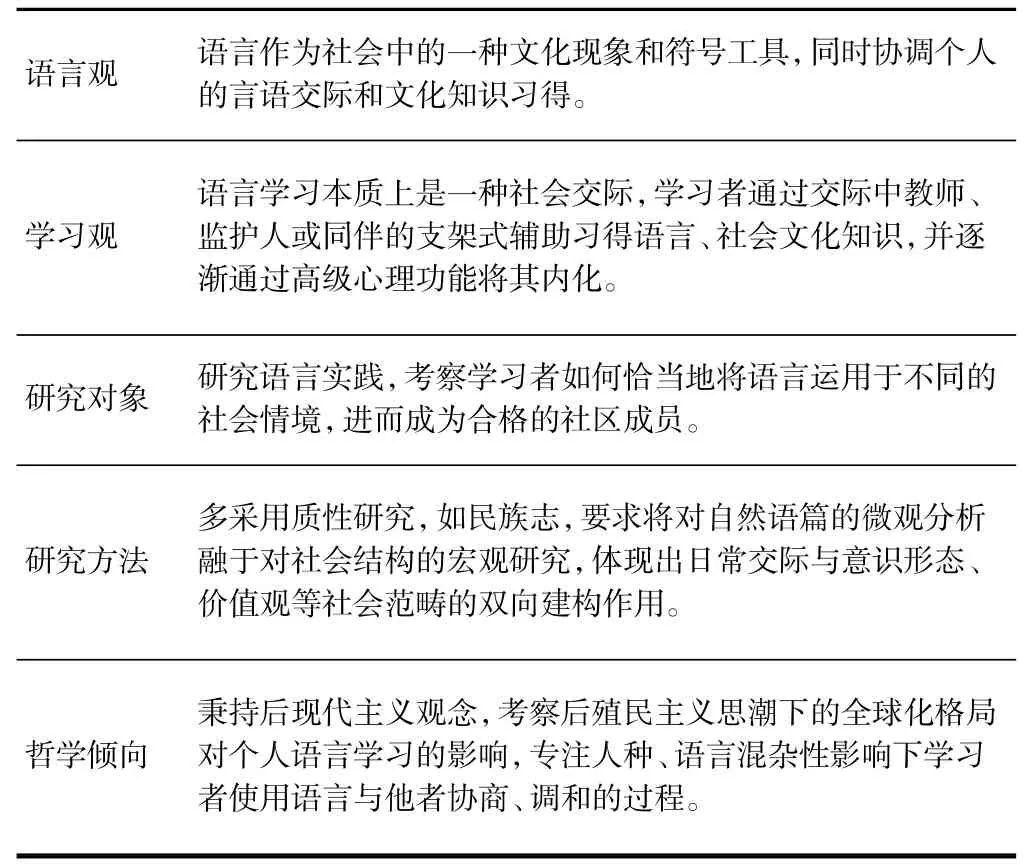

从对社会文化理论与语言社会化理论发展的简要梳理可以看出,社会文化理论与语言社会化对于语言习得的观点体现出二者的理论兼容性,笔者将其归纳为五个方面,具体见表1。

由表1 可以看出,语言社会化范式的形成广泛吸收了社会文化理论中有关语言学习的观念,与其有着深厚的理论渊源。与此同时,作为二语习得新范式,语言社会化在与社会文化理论兼容的基础上,更迎合了全球化的世界格局,与多元、多模态语境下的多语教育、教学相呼应,从而超越社会文化理论。Schieffelin 的专著《日常生活中的妥协折衷:卡卢利儿童的语言和社会化》(The give and take of everyday life:Language,socialization of Kaluli children)对语言社会化范式发展有着重要指导作用,她在该书理论框架部分指出,人类学与社会学对待语言、文化、言语以及行为之间关系的学术传统使二者为语言社会化提供了理论与方法指导[29]。同时,她特别提及了布尔迪厄的社会实践理论(theory of social practice)[37]、吉登斯的话语意识概念(discursive consciousness)[38-39]以及维果茨基的相关思想,认为三者的共同点是都强调了语言作为社会实践而索引出社会文化常规、意识形态等知识的性质。当然,语言社会化未曾止步于此,而是将语言的索引性(indexicality)这一见微知著的特点作为二语习得研究的使命,从教育、政治、经济、文化等多方面发挥其社会职责。

表1 语言社会化理论与语言社会化的理论兼容性

相较传统二语习得与社会文化理论对语言学习者心理表征的探索,语言社会化更着重于语言在宏观层面与微观层面相结合的探究,联结微观层面的个人认知与宏观层面的社会文化、教育、意识形态问题,旨在:(1)提高对语言学习与语言教学的基础认识,致力于理解学习者个人权力之上的问题;(2)面临日益网络化、科技化以及流动化的语言学习形势,为描绘二语学习者实际的语言发展过程提供研究平台;(3)从传统二语习得对语言学习者的单一聚焦扩散至所有多元社区参与者以拓宽二语习得研究的受众面。语言社会化意识到,语言学习同时作为一项多规模的认知活动与社会活动而存在:就个人而言,语言学习不仅发生在当下的言语互动这一微观时间限度内,还作用于儿童的长期成长发展;就社会而言,语言学习在不同机构的宏观时间限度内开展,也作用于社会意识形态更迭。因此,从事二语教学的教师所要考虑的不再仅仅是“此时此地”的问题,而是要将二语学习者儿童时期的母语学习经历以及作为外来者的二语学习经历整合,对其实际语言能力进行历时性判断。

自传统认知派取得对二语习得研究长期的影响以来,二语习得研究着重关注语言学习者认知层面发生的变化。但是,全球化的态势使研究者逐渐意识到,学习者个人的微观学习轨道正逐渐与社会文化宏观轨道相重合,文化融合与地理界限模糊化正在重新塑造语言使用者的学习环境。因此,语言社会化提倡二语习得研究者以及二语教学相关从事者应通过沟通语言习得的认知功能与社会性,以全球化视野发展教育责任感与社会公平使命感,采取社会文化宏观视角处理二语互动微观细节。

2.3 语言社会化作为社会干预的语言习得范式的优势

在资本主义全球化的快速推进下,当今人口由于迁居、移民活动而大融合,体现出超前的多样性色彩。此时,向来以单语主义为研究重点的语言研究也相应面临着语言教育教学、语言社区成员构成的“多语转向”挑战。而相较于二语习得认知派处理语言时所持的个人主义认知倾向,语言社会化不仅深入吸收语言文化理论,更通过微观视角与宏观使命的结合体现出其作为社会干预的语言习得范式的优势。

首先,语言社会化作为一种社会干预,将二语习得学习者视为积极参与意义构建的主体,通过日常生活来掌握多重实践社区的语言等符号资源以实现多重身份构建。语言社会化关注参与儿童或新手语言社会化过程中的所有主体,同时认为,语言社会化是一个动态过程,该过程中的所有主体都担任着社会化者(socializer)与被社会化者(socializee)的双向角色,因此知识权力不平等关系并非始终简单地由监护人至儿童、老手至新手构成。语言社会化对权力分布的动态解构符合后现代主义的哲学倾向:后现代主义强调后殖民主义时代的知识格局已呈现出从边缘汇聚至中心的流向,而非殖民时代从中心至边缘的形式,知识势差也不再被简单划分为受高等正式教育者与受教育经验较少者之间的差距。与当下愈加错综复杂的知识格局相对应的是边界模糊化的实践社区(community of practice),后殖民主义时代的社区不再以地理、语言、民族等传统概念界定,而是根据个体是否与社区发生双向交互为标准[40-41]。因此,语言社会化认为,个体在一生之中将会参与多个不同的实践社区,在多重的实践社区网络中拥有不同身份角色。无论是语言学习者自身,或是其所处的社会环境、接触的语言,异质性都成为最为凸显的特质。

其次,语言社会化作为一种社会干预,从语言层面挑战传统认知对于学生学业失败的内在归因,转而关注社会结构所导致的教育成果不平等。由于范式的社会学理论基础,语言社会化在早期研究中关注个人在学校等社会机构中的参与是如何成为惯常性实践的,以及这些参与又是如何受到社会历史性前因的结构性影响的。随着社会语言学对课堂语言使用的研究深入,教育学家伯恩斯坦有关家庭语言使用与学校语言使用的实证研究为语言社会化理解社会化过程的再生产性质提供了起点[42-43]。该研究认为,学校不仅是学生进行学习活动的场所,更是再生产社会不平等的场所。Heath 对美国东南部中产阶级及工人阶级的黑人儿童与白人儿童的识字实践进行了长达10 年的民族志跟踪研究,聚焦儿童家庭语言学习与其学校语言学习的关系[44]。该研究结论与伯恩斯坦的一致,认同学校作为社会机构,其机构功能通过持续的、有目的性的个体施为活动维持。学校在微观教育层面再生产社会结构,进而使宏观社会层面的机构制度、社会文化常规合理化[37]。语言社会化以社会学与社会语言学中有关社会结构与教育关系的观点切入,研究全球化局势下的异质性多语社区,主要关注的话题有:(1)多种语言接触中的个体交际能力变化以及该过程中参与者的主体性作用;(2)离散社群中移民家庭所面临的学校功能可供性(affordance)问题以及语言政策所带来的教育限制问题;(3)意识形态在构架学校实践中的作用[45-47],以及面临语言变迁中多种意识形态抗争的情况时,离散社群中的语言学习者如何构建语言学习相关观念。语言社会化将语言能力视为社会结构的动态反映,而非语言学习者内在能力的体现,进而将传统教育常规实践问题化,发挥语言社会化作为社会干预的作用。

最后,语言社会化作为一种社会干预,将二语习得理论与学习者生活实践相联系,不再为二语习得寻求普遍解释,而是试图探索传统二语习得研究所忽略的边缘化语言学习。自语言社会化提出以来,获得特定社区合法成员资格成为语言社会化所追求的理想状态[48]。但随着二语社会化范式逐渐运用于离散社群、移民社区等人口更多元、社会政治环境更复杂的地区,范式本身过于关注语言社会化主流轨迹的不足之处开始显现。Ochs 指出,注重于将语言社会化的过程泛化会模糊甚至抹除交际实践中的语言变体现象[49]。从母语社会化研究初期开始,对于再生产这一话题的关注为分析解读代际间社会再生产与情感延续提供了方法及分析工具。但除再生产这一可预期的社会化结果之外,语言社会化中语言学习者的越轨行为(deviant behavior)作为难以预测的社会化结果,同样十分值得探究。一般来说,语言社会化将二语习得过程中的越轨行为定义为习得社会文化常规失败、无法根据社会情境恰当运用语言资源的行为。作为区别于语言学习主流轨迹的边缘状态,越轨行为的产生既存在个人心理因素,也可由虐待、忽视等不当的社会化手段导致。不同于母语社会化,二语学习者更容易遭受到来自二语社区的抵触与排斥并因此在社会化的过程中被边缘化,而二语学习者也可能因此对二语学习产生抵触情绪以保护自己。语言社会化作为一种社会干预,采用“第三空间”(third space)描绘该种情况下二语学习者的心理状态,即二语学习与社会化并非直线型过程,学习者通过构建“第三空间”作为心理与语言的双重缓冲区,实现母语与二语学习之间的过渡。传统认知派二语习得研究往往将学习者的非目的语水平、语言学习倒退、中止等语言学习状态冠以“石化”之名,而语言社会化质疑该概念的教育指导意义,通过“第三空间”等心理学概念连接学习者内在状态与社会实践,说明语言学习者边缘性学习行为与其所参与的社会活动的紧密联系。

3 语言社会化范式发展历程与展望

以Firth&Wenger 对二语习得范式社会情境观的呼吁为起点,认知派与社会派之争至今已经持续了近二十年[13]。二十年来,认知派从个体心理维度研究语言习得的主张曾经主导二语习得,但随着社会文化理论、语言社会化理论等社会派理论的兴起与充实,社会派作为一股平衡认知派个人主义的势力应运而生。认知派与社会派在二语习得本体论与认知论相关问题上表现出截然不同的差异:认知派关注理想化的语言学习者的语言习得过程,认为语言是作为一种独立于社会环境的心理表征而存在;社会派关注作为社会成员的语言学习者的语言使用过程,认为语言是作为一种镶嵌于复杂的社会文化网络之中的象征资源而存在。语言社会化将语言习得与语言运用视为相互交织、不可分离的两个过程,因此调和了二语习得认知派与社会派的理论偏重矛盾。

语言社会化可因规模大小、研究背景、研究重点分为第一代语言社会化研究与第二代语言社会化研究。第一代语言社会化研究是指早期专注于母语社会化的小型同质社区研究,该时期的母语社会化多在家庭与学校环境中开展,围绕儿童与成人的母语交际常规与言语行为考察儿童特定情感和行为规范的社会化过程。第二代语言社会化研究的产生主要是由于全球化趋势所导致的思潮转变,此时语言社会化开始应用于二语习得研究。二语社会化的大型异质社区研究通过对语言学习者的主体性、身份认同等主题的研究,进一步凸显出语言社会化中个人与社会的双向建构特质;同时通过联结个人间的自然交际与社会文化再生产完成语言社会化从微观到宏观的理论使命。

语言社会化作为广泛吸纳人类学、社会学、发展心理学等多学科知识而生成的范式,在多方面与社会文化理论兼容,二者在语言观、学习观、研究对象、研究方法、哲学倾向五个方面都体现出理论相关性。不仅如此,作为社会文化视角下的语言习得范式,语言社会化面对诡谲多变的世界格局,展现出其社会干预的理论效用:(1)语言社会化采取后现代主义哲学观认为社会化的所有参与者,无论其年龄、社会阶级、受教育程度如何,都是具有主体性、具有多重身份的个体,同时参与多个界限模糊的实践社区,因此具备与他人进行双向社会化的潜能;(2)语言社会化将学校教育中的微观语言实践视为宏观社会结构的体现,挑战传统教育对学生学习能力的内在归因;(3)语言社会化关注社会化过程受阻的边缘化语言学习者,分析相应的社会环境与学习者心理状态,通过“第三空间”这一心理概念的引入指出二语习得的非直线型学习路径,试图进一步探究学习者心理层面的异质性。

语言社会化作为兼收并蓄的二语习得范式,将语言习得与语言运用视为同一过程,并将该过程置于相应的历史社会情境与日常生活中考察,较认知派二语习得观而言,语言社会化进行了更富有人文主义的科学思考,为语言教育教学都贡献了极具实用价值的指导。同时,语言社会化着眼于不同人群以语言作为中介从不同群体边缘进入群体中心的迂回路径,一方面考察社会结构、历史文化等因素对该过程的影响,另一方面探索该过程中参与者认知功能的主体性作用,因此得以拥抱人类经验的多样性。

4 结语

认知派以反击行为主义为起点,从个体层面对二语习得贡献了一系列卓有见地的理论与方法。社会派对二语习得的描述超越心理维度,将社会环境因素与语言学习相融合。语言社会化的提出再度为二语习得带来理论与方法论的创新,笔者通过对语言社会化来自于人类学、心理学等多学科融合的理论、方法论基础以及其顺应时代更迭的两代发展过程进行梳理,指出语言社会化兼容且超越社会文化理论,同时还发挥社会干预的效用。笔者以为,语言社会化充分具备了成为二语习得新范式的资质。