高校教师教学创新影响因素分析

李卫红

(常州工学院经济与管理学院,江苏 常州 213032)

众所周知,创新是人类特有的认识能力和实践能力,也是推动民族进步和社会发展的源动力。创新离不开大量的创新型人才的支撑,创新型人才则离不开高等学校的培养和教育。在高等学校创新型人才培养的过程中,教学创新对创新型人才的培养质量无疑起着举足轻重的作用。例如,张秀芳[1]认为教学创新是大学的生命源泉,通过教学创新培养创新型人才,实现大学的创新发展是世界著名大学的共性规律。为此,许多专家学者围绕如何在高校开展教学创新进行了一系列的研究[2-6]。然而,通过对国内外现有相关研究文献进一步分析发现,与高校教学创新的内涵及实施教学创新方式等方面的研究成果相比,从演化博弈的角度出发进行高校教师教学创新策略影响因素及提升途径的研究还相对欠缺。

杨小洋等[7]认为,教学创新应当从属于教育创新,是指教师在教学过程中为了解决教学问题、促进学生全面发展,主动更新观念,学习先进教学方法,并创造性地应用于自己日常教学活动的过程。教学创新具有过程性、领域性、个体差异性等特点。教学创新的内容包括超越课堂、超越教材、超越自我和超越现有师生关系的过程。由此可以看出,一方面,教学创新影响因素较多,这使得教学创新远比产品创新复杂,因而教师各方面的投入巨大。与此同时,教学创新结果的评价也不像工业产品创新那么直观,便于评价,其滞后性很强,低年级课程的教学情况要等到学生在高年级后续课程的学习中才能表现出来,高年级课程的教学情况,甚至要等到学生毕业踏上工作岗位后才能反映出来。另一方面,在激烈的竞争环境下,绝大多数高校均对教师进行包括科研和教学等内容的绩效考核,对职称晋升提出了更高要求。在这种情况下,与科研质量易于量化且更加直观相比,教学质量则显得难以准确衡量,教学创新成果的评价更是如此。因此,与其他领域的创新相比较,高校教师的教学创新具有更高的复杂性、不确定性和风险性。同时教学创新结果的收益并非是仅由高校教师自身确定,它还会涉及社会、学校、学生等其他的利益群体,这就使得许多高校教师在进行教学创新策略选择时表现得非常谨慎,缺乏主动性。为了更好地研究相关利益群体在高校教师教学创新实施过程中的利益形成机制,帮助高校教师寻求教学创新策略实施的均衡点,同时考虑到学校是教学创新策略实施的主导,高校教师是教学创新策略实施的主体,本文将采用学习进度较慢成员组成的大群体随机的反复博弈,对学校与高校教师之间非对称博弈的“复制动态”机制进行模拟,以此来探讨高校教师教学创新策略实施的主要影响因素,并在此基础上提出促进高校教师教学创新的对策与建议。

1 学校与教师之间演化博弈的过程分析

1.1 博弈的基本假设

在高校教师实施教学创新的过程中,学校可以看作是教学创新策略实施的主导,教师可以看作是教学创新策略实施的主体,学校和教师分别代表了两个不同利益群体的博弈方。据此,可以假设该非对称博弈的参与方有两个,分别为学校和教师。在这个博弈中,无论是学校群体还是教师群体,博弈的双方均处于一个信息不对称的复杂环境中,学校和教师之间不仅不能同时选择自身的策略,而且各自的策略和收益情况也不对称,博弈的双方都需要通过一个缓慢的学习过程才能逐渐调整到博弈的均衡策略点。因此,该博弈过程可以采用非对称博弈的复制动态和演化稳定策略来进行分析。

由于高校教师的教学创新对高校的人才培养质量和社会声誉起着举足轻重的作用,因而目前我国高校均倡导教师实施教学创新。然而,各高校在倡导和鼓励教师进行教学创新的意识、政策、方式和方法上却存在很大的差异。根据研究的需要,在学校与教师之间的非对称博弈分析中,假设学校有两个策略可以选择,分别为积极激励教师教学创新和不积极激励教师教学创新;教师也有两个策略可以选择,分别为选择教学创新及不选择教学创新。由此可以做出以下基本假设:

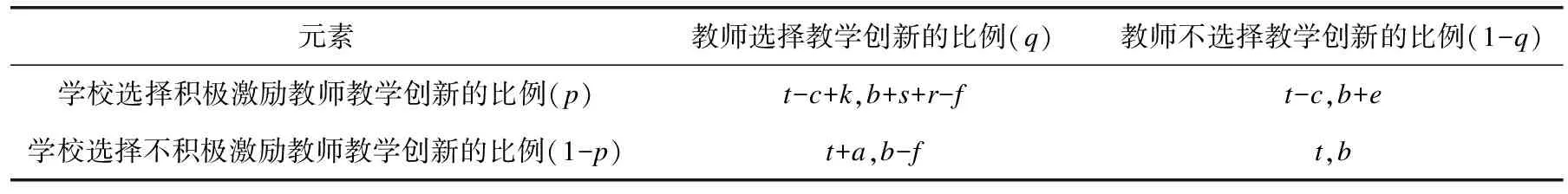

基本假设一:假设在学校选择不积极激励教师教学创新策略时,教师也不选择教学创新策略,则学校的收益为t,教师的收益为b,并以此作为双方博弈收益的起点。

基本假设二:假设在学校选择积极激励教师教学创新时,教师也选择教学创新策略,则学校的收益为t-c+k,教师的收益为b+s+r-f。其中:c为学校激励教师开展教学创新而投入的成本;s为高校教师实施教学创新策略时的经济收益;k为学校在选择积极激励教师教学创新策略,教师也选择教学创新策略时学校的社会收益,如教学制度的完善、人才培养质量的提高、社会声誉的提升等;r为学校在选择积极激励教师教学创新策略,教师也选择创新策略时教师的社会收益,如综合评价的提高、相关荣誉的获得、职称的晋升等;f为教师选择教学创新策略时所付出的成本(包括时间、精力和经济成本等)。

基本假设三:假设在学校选择不积极激励教师教学创新策略时,教师选择教学创新策略,则学校的收益为t+a,教师的收益为b-f。其中,a为学校选择不积极激励策略,但教师选择教学创新策略时学校“搭便车”的社会收益。

基本假设四:假设在学校选择积极激励教师教学创新策略时,教师不选择教学创新策略,则学校的收益为t-c,教师的收益为b+e。其中e为学校选择积极对教师教学创新进行激励,但教师不选择教学创新时的“搭便车”收益。

基本假设五:在学校与教师的非对称博弈中,假设在学校的博弈群体里,选择积极激励教师教学创新的比例为p(0≤p≤1),则选择不积极激励教师教学创新的比例为1-p;与此同时,在教师群体里,选择教学创新策略的教师比例为q(0≤q≤1),则不选择教学创新策略的教师比例为1-q。

根据以上5个基本假设,就可以构建出学校与教师之间教学创新策略选择的非对称博弈收益矩阵,如表1所示。

表1 学校与教师之间教学创新策略选择的非对称博弈收益矩阵

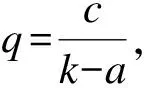

1.2 博弈模型构建和博弈过程稳定性分析

ucy=q(t-c+k)+(1-q)(t-c)

(1)

ucn=q(t+a)+(1-q)t

(2)

(3)

uty=p(b+s+r-f)+(1-p)(b-f)

(4)

utn=p(b+e)+(1-p)b

(5)

(6)

根据学校和教师之间非对称博弈的基本假设和式(1)—(6),并将复制动态方程分别应用于学校和教师两个不同的博弈方,就可以得到学校群体中选择积极激励教师教学创新比例的复制动态方程以及教师群体中选择教学创新比例的复制动态方程分别为:

(7)

(8)

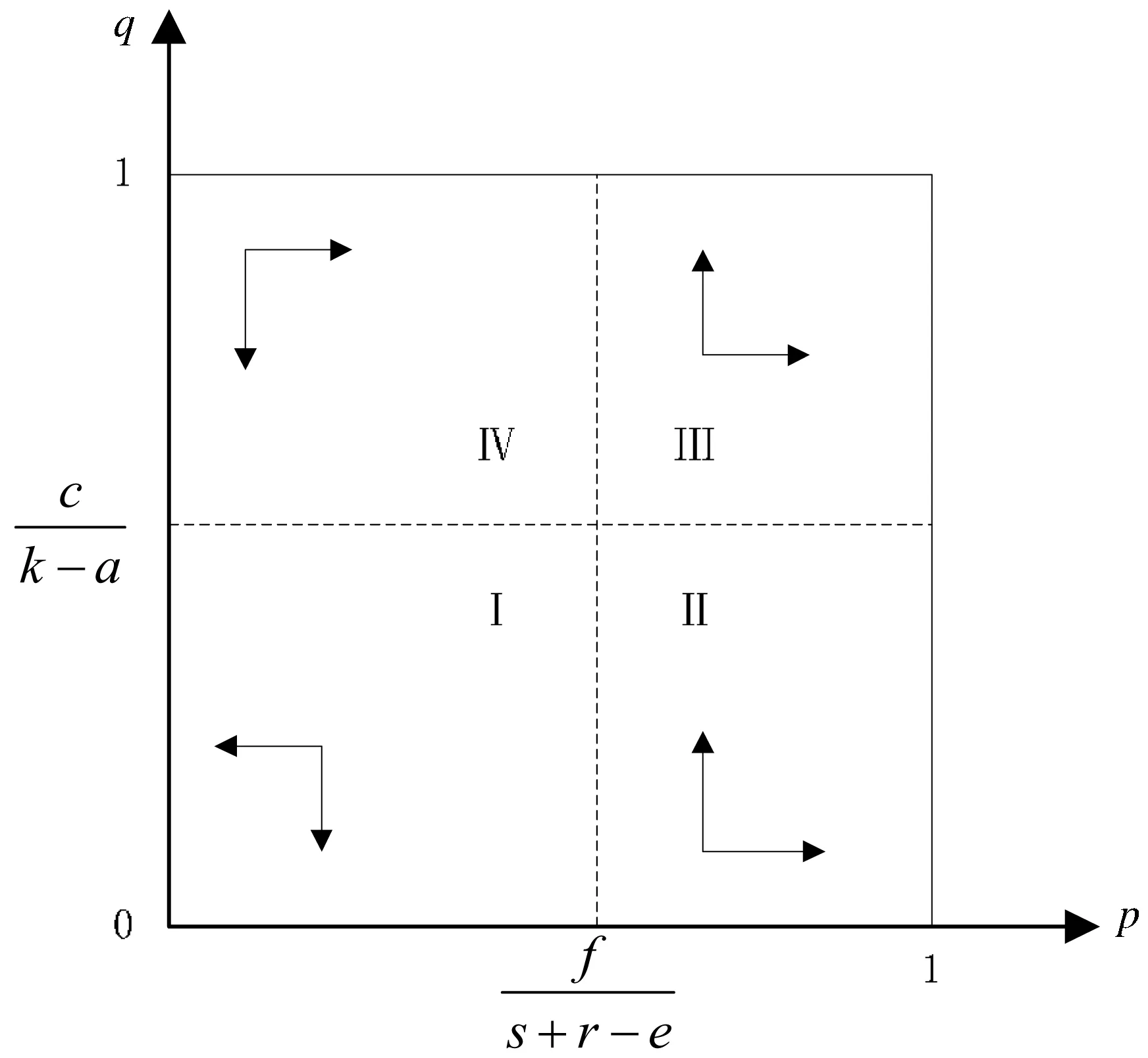

根据以上分析,可以将学校和教师两个群体类型的比例变化复制动态关系用平面坐标图表示出来,如图1所示。

图1 学校群体与教师群体非对称博弈复制动态和稳定性分析图

2 学校与教师之间演化博弈的结果分析

2.1 学校群体和教师群体非对称博弈稳定性分析

从图1所反映出的复制动态和稳定性可以看出,在学校群体和教师群体的非对称博弈中,p*=0、q*=0和p*=1、q*=1是该非对称博弈的ESS。在学校和教师双方博弈的复制动态演化博弈中,当博弈的初始情况落在Ⅰ区时,该博弈会收敛到ESS,即p*=0和q*=0,这意味着两个博弈方通过长期反复博弈、学习和策略调整,结果是学校群体最终会选择不积极激励教师教学创新策略,教师群体也不选择教学创新策略;但当博弈的初始情况落在Ⅲ区时,该博弈会收敛到ESS,即p*=1和q*=1,学校群体最终会选择积极激励教师教学创新策略,教师群体则会选择教学创新策略。

2.2 演化博弈模型参数之间的关系分析

由此可得管理启示一:如果学校在选择积极激励教师教学创新策略时的社会收益k越高,付出的管理成本c越低,以及选择不积极激励教师创新策略时的“搭便车”收益a越低,则学校对教师教学创新进行积极激励的意愿就越高,即学校群体选择积极激励教师教学创新策略的比例会逐渐增多,区域Ⅲ的面积将会逐渐增大,即演化博弈收敛于ESS,q*=1的可能性增大;反之亦然。

由此可得管理启示二:如果教师在选择教学创新时的经济收益s和社会收益r越高,教师选择教学创新的成本f和不选择教学创新时的“搭便车”收益e越低,则教师选择教学创新策略的积极性和意愿就越高,即教师群体选择教学创新策略的比例会逐渐增多,区域Ⅲ的面积将会增大,即演化博弈收敛于ESS,p*=1的可能性增大;反之亦然。

3 结论与对策

3.1 高校教师教学创新策略选择影响因素分析

从学校与教师之间教学创新策略选择的非对称博弈复制动态和演化稳定策略分析结果可以看出,要使高校教师积极地选择教学创新策略,就要使f和e取尽可能小的值,s和r取尽可能大的值。然而,在高校教师激烈竞争的环境中,特别是高校相关管理制度尚不够十分完善的条件下,或许在一段时间里会出现高校教师选择教学创新策略时取得的收益小于、甚至远小于教师选择教学创新策略时投入成本的情况。对此,高校教师应抛开自己短期的利益驱使,以国家和民族的利益为重,将教学创新作为自己责无旁贷的责任和义务,时刻以教书育人、无私奉献为己任。与此同时,高校教师也要清醒地意识到高校教师的教学创新既是国家实施创新战略中不可或缺的重要手段和重要途径,也是教师实现自我价值和可持续发展的重要途径。在这个过程中,高校教师应积极选择教学创新策略,通过持续的教学创新实现不断提高学生创新能力和人才培养质量的目的,并以此来增加自身的社会收益r。

3.2 学校对高校教师教学创新实施激励策略选择的影响因素分析

在高校教师实施教学创新的过程中,无疑学校是教学创新的主导,教师是教学创新的主体。因此,学校必须针对影响高校教师教学创新的因素制定切实有效的激励政策和措施,以激励高校教师通过实施教学创新不断提高人才培养质量,为国家培养经济建设所急需的创新型人才。学校通过这一社会责任的实现,既可以完善相关的教学制度和管理体系,也可以促使人才培养质量不断提高。如此一来,学校在扩大自身社会影响的同时,也可以提高学校的社会声誉(即k值增大)。为此,首先高校要注重营造激励教师进行教学创新的良好校园环境和校园文化,充分调动和发挥高校教师教学创新的积极性和主动性;其次,通过不断健全和完善相关管理制度和管理体系,切实保护高校教师实施教学创新的收益(即增大s值和r值),减少高校教师实施教学创新的风险(即减小f值),减少教师在不实施教学创新策略时的“搭便车”收益(即减小e值,并使e≪s+r)。特别是高校在制定相关绩效考评体系和相关管理制度时,要避免单纯的 “重科研,轻教学”倾向,以此来激励教师进行教学创新的积极性。学校在意识到科研对教学促进作用的同时,也要充分意识到教学创新不仅可以培养学生的探究精神,更可以促进教师科研水平的提高。

从前述学校与教师双方的复制动态演化博弈结果也可以看出,要使学校对教师教学创新的激励职能得到充分发挥,就需要k取尽可能大的值,c和a取尽可能小的值。为此,一方面,学校在对教师的教学创新进行激励时,通过学校自身的创新管理和科学管理实现激励成本c的降低和社会收益k的增加;另一方面,也要完善社会和政府相关职能部门对高校人才培养质量的评价和监督机制,以减小高校在未履行对教师实施教学创新进行激励时的“搭便车”收益a(并使a≪k),以此来督促高校认真履行对教师实施教学创新策略进行激励的职能。

总之,在激烈的社会竞争中,作为影响教学创新策略两大群体的学校群体及教师群体,一开始其所选择的策略不一定都是最优的,博弈的双方只能通过群体内部成员之间的相互学习、模仿等过程来不断调整自己的策略,逐步演化到均衡稳定状态[8]。与此同时,通过以上的分析也可以看出,在所研究的演化博弈过程中,其演化路径和均衡稳定的结果均取决于博弈的初始状态,而博弈的初始状态则取决于涉及学校及教师等多方面的影响因素。因此,在这个过程中,学校和相关职能部门应针对这些影响因素,制定切实有效的管理制度和激励措施,以引导高校教师积极实施教学创新策略,为国家培养经济建设所需要的创新型人才,不断提高人才的培养质量。