海上油田泡沫堵水体系优选及适应性评价

李翔 徐国瑞 贾永康 李晓伟 杨劲舟

摘 要:油井出水是油田开发过程中不可避免的问题,影响油井产量,控水稳油是改善油田开发效果的关键。通过室内评价实验,对渤海油田现场使用的SD型起泡剂进行了评价,优选出最佳使用浓度为1.0%;为了增强泡沫稳定性,对常用的两种聚合物进行对比分析,得到浓度为0.1%的HK海水速溶型聚合物稳泡性能较好,泡沫堵剂体系为1.0%SD型起泡剂+0.1%HK海水速溶型聚合物;通过三层非均质岩心模型,对泡沫堵剂体系的适用性进行研究,结果表明:当油藏低渗基础渗透率为500×10-3 ?m2,渗透率级差为5~10倍,原油黏度低于100 mPa·s时,实验所得泡沫堵剂具有较好的适用性,能够有效降低含水率、提高原油采出程度。

关 键 词:泡沫;堵水剂;渗透率级差;原油黏度

中图分类号:TE357.46 文献标识码: A 文章编号: 1671-0460(2019)09-1949-06

Abstract: Water channeling is an unavoidable problem in the process of oilfield development, which affects the production of oil well. Water plugging is a key method for improving oilfield development effect. SD type foaming agent used in Bohai oilfield was evaluated through experimental method. The optimized concentration of the foaming agent was 1.0%. In order to enhance the foam stability, two polymers were evaluated. The HK type polymer foam with concentration of 0.1% was better. The formula of foam plugging agent was determined as 1.0% SD foaming agent and 0.1% HK polymer. The applicability of the foam plugging agent was evaluated through the three-layer heterogeneous core. The results showed that when the permeability contrast was from 5 to 10, the crude oil viscosity was less than 100 mPas,the foam plugging agent had good applicability reducing the water cut effectively, and improving the oil recovery.

Key words: Foam;Water plugging agent;Permeability ratio;Crude oil viscosity

渤海SZ36-1油田具有原油黏度大[1-5]、地層非均质严重[6,7]、油水流度差大等特点[8],长期采取大段笼统注水开发[9,10],使储层的非均性进一步加剧,注入水突进现象严重,随着油田的开采,油井生产进入高含水阶段。目前针对海上油田稳油控水的有效措施不多,而堵水是油井控水稳油、改善开发效果的一项基本措施[11-14],研究海上油田稳油控水技术意义重大。为此,研究优选了适合海上油田使用的泡沫堵剂体系,并针对地层渗透率、原油黏度等地质类因素,研究了堵剂体系的适用性,结果表明该体系能够有效封堵产水层,降低油井含水,提高油井产量。

1 实验部分

1.1 实验材料

主要实验材料:地层水(矿化度9 047.6 mg/L,其中Ca2+含量569 mg/L、Mg2+含量229 mg/L)、实际区块原油(20 ℃时黏度为412.4 mPa·s,由中海油田服务股份有限公司提供)、SD型起泡剂(由中海油田服务股份有限公司提供)、氮气(纯度99.9%)、稳泡剂(HS聚丙烯酰胺、HK海水速溶型聚合物)。

主要实验设备:三层非均质并联岩心驱替装置、ISCO双柱塞计量泵、电子天平、气体流量计、回压泵、压力容器、回压阀等。

1.2 实验方法

1.2.1 泡沫堵剂体系优选实验

(1)实验方法

配制不同浓度的起泡剂溶液100 mL,采用室内常用的Waring Blender方法。在8 000 r/min的转速下搅拌3 min,记录起泡体积V0 (mL)以及析出50 mL液体所需的时间,即半衰期t0.5(s)。

(2)实验设备

GJ-3S型高速搅拌器,烧杯,量筒,玻璃棒等。

1.2.2 泡沫堵剂体系优选实验

(1)实验装置

泡沫堵剂体系适用性评价三维模拟实验装置主要由油藏参数模拟系统、泡沫堵剂体系注入系统、三维岩心物理模型、计量系统组成,实验流程如图1所示。

(2)实验方法

①将三层岩心模型放入岩心夹持器中,抽真空,饱和水,测量孔隙体积;

②对三层岩心模型进行饱和油,流量设定为0.2 mL/min,测量初始原油饱和度;

③进行水驱油,采用对角注采、合注分采的方式,流量为2 mL/min,水驱至产液含水98%;

④注泡沫:反向从生产井注入0.3 PV泡沫堵剂体系,流量为2 mL/min,注入氮气和溶液以1∶1的气液比经过泡沫发生器形成泡沫后再注入模型;关井(焖井)3 h;

⑤正向从注水井水驱至产液含水98%,流量为2 mL/min,记录实验压力,分析整个过程的采收率等参数变化情况;

⑥改变地质类参数,重复以上实验。

2 实验结果及讨论

2.1 堵剂体系优选

实验对SD型起泡剂进行了评价,如图2所示。

通过分析起泡体积、析液半衰期与SD型起泡剂浓度的关系可知,SD型起泡剂的浓度对起泡剂影响不大,不同起泡剂浓度的条件下,起泡体积变化较小,在浓度为1.0%时达到最大起泡体积383 mL;SD型起泡剂的浓度对析液半衰期的影响较大,析液半衰期的时间随着浓度的增加先增加后趋于稳定,在浓度为1.0%时达到最大析液半衰期916 s。

油田现场为增强泡沫堵剂性能,加入稳泡剂提高泡沫强度,实验研究了现场常用的两种稳泡剂HS聚丙烯酰胺,以及HK海水速溶型聚合物,对SD型起泡剂性能的影响,两种稳泡剂使用浓度均为0.1%,如图3、图4所示。

综合考虑现场经济情况,可以优选在加入浓度为0.1%HK海水速溶型聚合物之后,SD型起泡剂最优使用浓度为1.0%,此时的起泡体积、析液半衰期相对较理想,能满足实验以及现场要求。

2.2 泡沫堵剂体系适用性研究

2.2.1 地层渗透率级差的影响

地层非均质性是影响油田驱油生产的重要因素,为确定泡沫体系堵水效果适用的地层条件,模拟油田区块特征,选择了低渗层500×10-3 ?m2,渗透率级差为3倍、5倍以及10倍进行室内实验,通过对注入压力、增油效果变化及分流量的分析,研究堵剂体系的适用性。三层非均质压制岩心参数如表1所示,实验温度65 ℃,回压2 MPa。

由图5至图7可以发现,注入泡沫后,随着渗透率级差的增加,采收率提高幅度呈现出先增加后降低的趋势,当渗透率级差为5倍时,采出率提高幅度最大。

分析原因,当渗透率级差为3倍时,一方面岩心均质性较强,注入泡沫没有体现出“堵大不堵小”特性,进入高、低渗透层的泡沫含量差别较小,表现为驱替压差较低,各层分流率改变不明显,因此泡沫对于高渗层的封堵作用较小,后续注入水对于低渗层的波及降低,不能动用低渗透层原油,影响采收率的提高;

另一方面,低渗层基础渗透率一定,级差较小时,说明高渗层的渗透率与其他非均质岩心相比也相对较小,气泡更容易破裂,降低了泡沫的穩定性。当级差为5倍时,采收率提高幅度逐渐增加,体现出泡沫的“堵大不堵小”特性,注入的泡沫体系优先进入高渗层,对高渗层水窜通道产生封堵,后续水驱过程中,注入水进入低渗层,驱替低渗层未动用的原油,提高了波及体积,增加了采出程度,表现为后续水驱压差增加明显,较高的压差增加了低渗层的分流率,各层分流率变化明显。当渗透率级差为10倍时,各层采出程度提高幅度又降低说明此时泡沫堵水效果变差。主要是由于岩心非均质性太强,水驱阶段形成的水窜通道尺寸较大,进入高渗层形成封堵的泡沫尺寸也相对较大,液膜变薄,在一定程度上降低了泡沫的稳定性,随着后续水驱的进行,进入高渗层的地层水逐渐增多,加快了泡沫的破裂,高渗层容易再次发生水窜,降低了泡沫的封堵作用,减小了驱替压差,泡沫对于各层分流率的改变变弱。此外,渗透率级差较低,各层渗透率差异较小,水驱油效果好,水驱结束时采出程度相对较高;渗透率级差较高,则不利于水驱的进行,水驱结束时的采出程度较低,因此剩余油含量较大,后续提高采收率的潜力较大,有利于采收率的提高。

(1)渗透率级差为3。

(2)渗透率级差为5。

(3)渗透率级差为10。

针对三层非均质岩心实验结果,当油藏低渗基础渗透率为500×10-3 ?m2,地层渗透率级差在5~10倍范围内,注入泡沫体系进行堵水,可以提高采收率22%~25%左右;当地层渗透率级差太大时,容易出现水窜,泡沫堵水效果降低。由此说明,在油田区块内,当渗透率级差为5~10倍时,实验所得泡沫堵剂具有一定的适用性,可以有效封堵高含水层,提高油田产量。

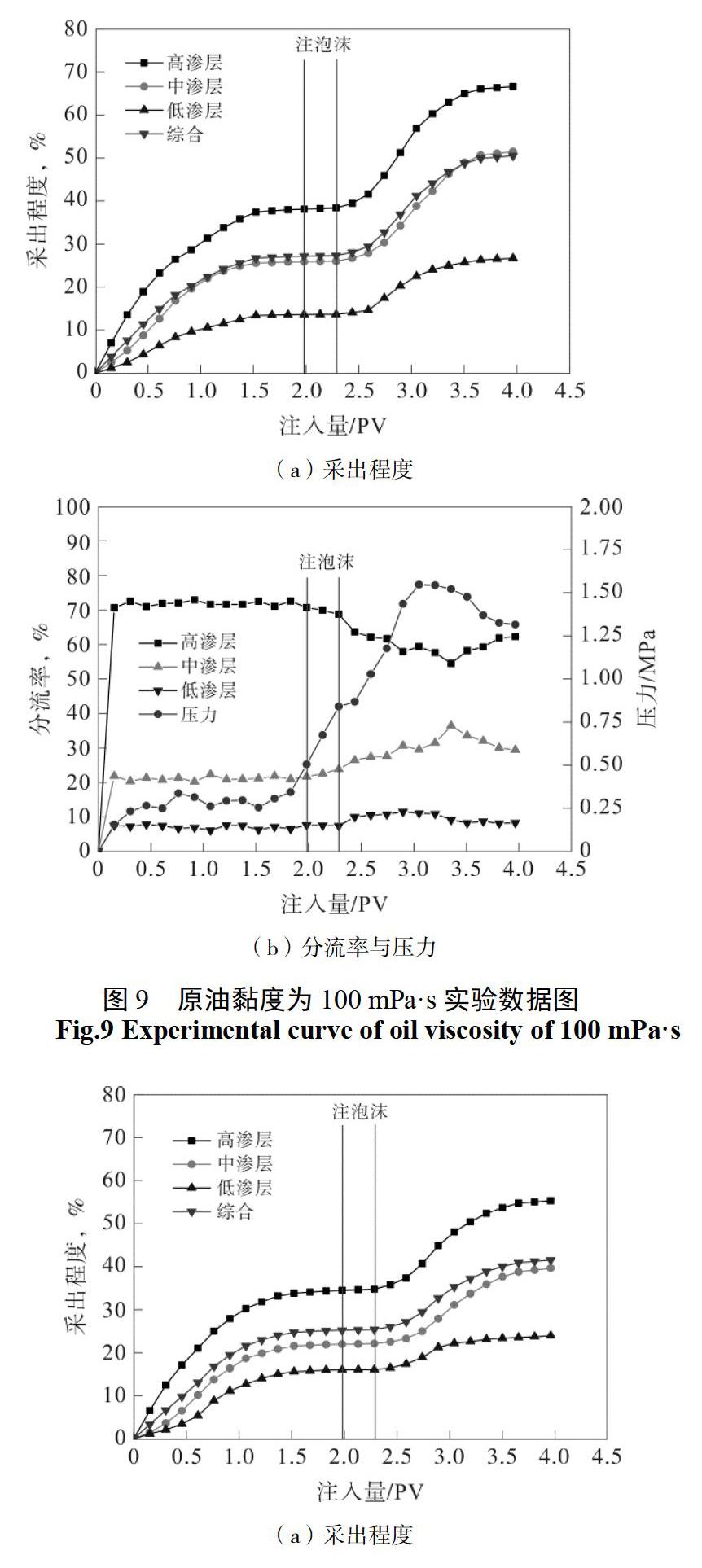

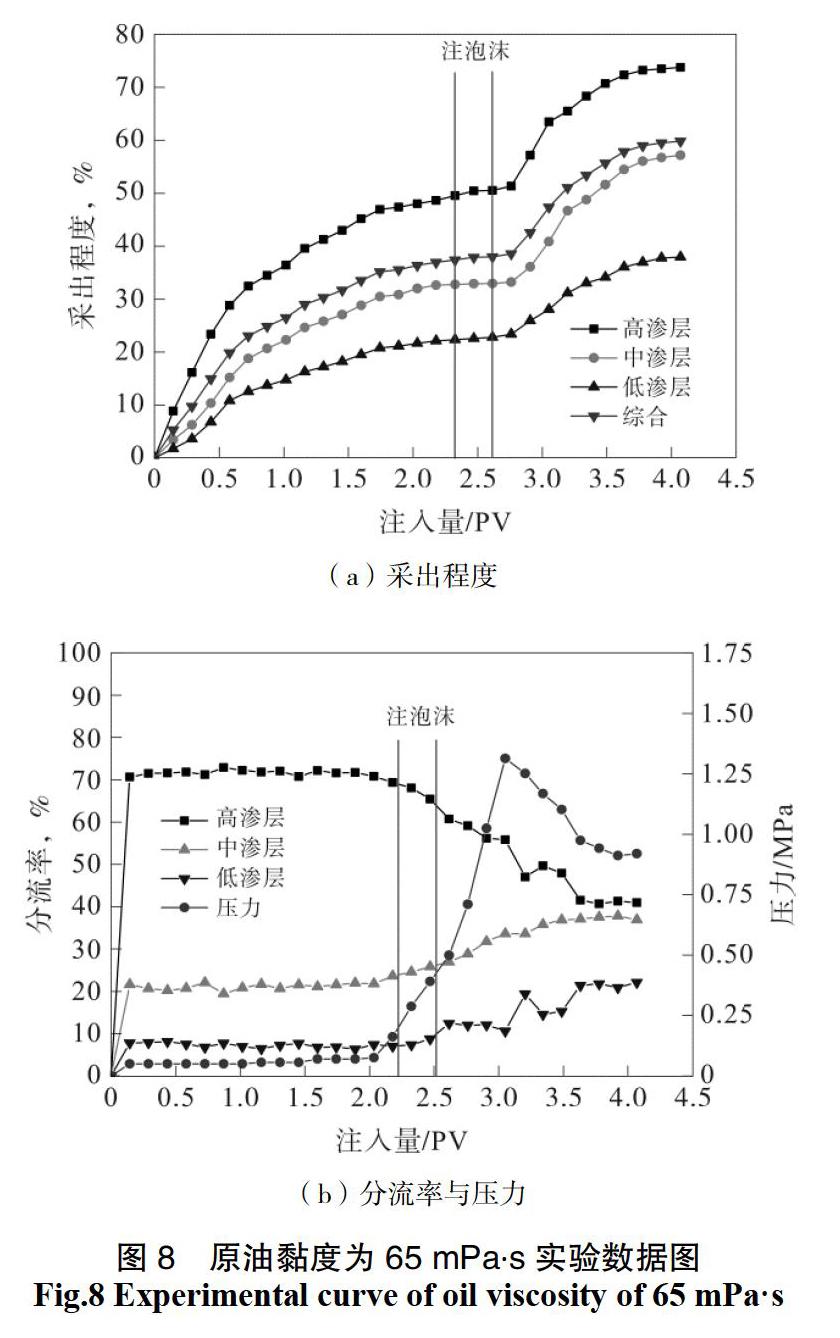

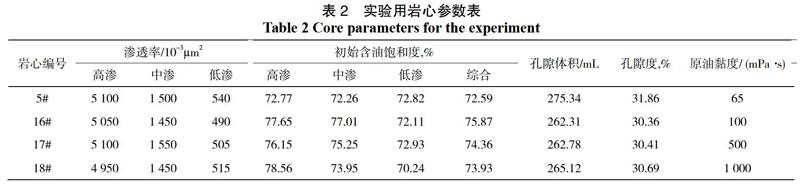

2.2.2 原油黏度的影响

泡沫与油的相互作用,是影响泡沫稳定性的重要因素,为得到适宜使用泡沫堵剂的原油黏度,获得更好的流度控制,研究了四种原油黏度对泡沫堵剂堵水效果的影响。三层非均质压制岩心参数如表2所示,实验温度65 ℃,回压2 MPa。

由图8-图11分析可知, 对于不同黏度的原油,水驱结束时的采出程度有差别,黏度越大,水驱采出程度越低。主要是因为原油的黏度越大,流动性越差,水驱过程中的压力越大,随着水驱的进行,高渗层容易出现水窜通道,采出程度较低。

通过对比可以发现,随着原油黏度的升高,采出程度提高幅度整体呈先上升后下降的趋势,当原油黏度为100 mPa·s左右时,采收率的提高幅度最大,说明此时泡沫对于水窜通道的封堵作用最强。分析原因,一方面,原油黏度较高,其水驱结束时采收率较低,剩余油含量相对充足,后续水驱提高采收率的潜力较大,有利于采出程度的提高。

另一方面是随着原油黏度的增加,油滴易聚集在泡沫的Plateau边界上,使得液相的流通面积减小,液膜的排液作用受到抑制,泡沫的稳定性增强,进入高渗层的泡沫封堵作用时间增长,后续的注入水进入低渗层,扩大了低渗层的波及体积,增加了低渗层的流量, 采收率增加。 但是原油黏度继续增加,较高黏度的原油流动性变得更差,注入泡沫后的封堵压差小于注入水动用“死油区”所需要的压差,泡沫不能形成叠加封堵,随着后续水驱的进行,泡沫沿着水窜通道流出,采收率提高幅度降低。比较原油黏度为65 mPa·s和100 mPa·s的实验结果,分析得出当原油黏度较小时,具有较好的流动性,但容易乳化成小的油珠,进入并充满于泡沫液膜上,渗入到气液界面的油珠在液膜的表面迅速铺展,导致泡沫破裂,在一定程度上降低了泡沫的稳定性,导致最终采收率降低。

通过对比不同原油黏度下的分流率情况,也可以看出,随着原油黏度的增加,不同渗透层的分流作用减弱。

随着原油黏度的增加,驱替过程中的压差逐渐上升,增加了设备的使用负担,注入设备的额定压力要增加。因此建议使用泡沫堵水体系的原油黏度应低于100 mPa·s,当原油黏度过大时,可以采用其他方式对原油进行降黏,再进行泡沫堵水工艺。

3 结 论

(1) 室内评价实验优选出HK海水速溶型聚合物作为稳泡剂,显著提高了起泡剂的起泡体积以及析液半衰期,可以有效增加泡沫堵剂体系的封堵强度。

(2) 选取不同渗透率级差对泡沫堵水体系的适用性进行了研究,实验结果表明当油藏低渗基础渗透率为500×10-3 ?m2,渗透率级差为5~10倍时,实验所得泡沫堵剂具有较好的适用性,适宜目标区块使用,能够控油增产。

(3) 建议使用泡沫堵水体系的原油黏度应低于100 mPa·s,当原油黏度过大时,可以采用其他方式对原油进行降黏,再进行泡沫堵水工艺。

参考文献:

[1]陈现军. 油田调剖堵水方案优化方法研究与应用[D]. 西安: 西南石油大学, 2013.

[2]韩大匡. 深度开发高含水油田提高采收率问题的探讨[J]. 石油勘探与开发, 1995, 22(5): 47-55.

[3]万仁溥, 罗英俊. 采油技术手册(第十分册): 堵水技术[M]. 北京: 石油工业出版社, 1991: 61-139.

[4]Smith JE. Performance of 18 polymers in aluminium citrate colloidal dispersion gels [C]. SPE 28989, 1995.

[5]韩学强. 国外高含水油田堵水、调剖、封堵大孔道配套技术及应用[M]. 北京: 石油工业出版社, 1994: 44-46.

[6]李宇乡, 唐孝芬. 国内外堵水调剖技术最新进展及发展趋势[J]. 油田化学, 1995, 12(1): 88-94.

[7]熊春明, 唐孝芬. 国内外堵水调剖技术最新进展及发展趋势[J]. 石油勘探与开发, 2007, 34(1): 83-88.

[8]贾晓飞, 雷光伦, 贾晓宇. 注水井深部调驱技术研究现状及发展趋势[J]. 特种油气藏, 2009, 16(4): 6-11.

[9]何佳, 贾碧霞, 徐海涛, 等. 调剖堵水技术最新进展及发展趋势[J]. 青海石油, 2011, 29(4): 59-63.

[10]Field Robert. In-depth drive fluid diversion using an evolution of colloidal dispersion Gel sand new bulk Gels-an-operational case history of north Rainbow ranch unit [C]. SPE 27773, 1994.

[11]王波, 王 鑫, 劉向斌, 等. 高含水后期厚油层注氮气泡沫控水增油技术研究[J]. 大庆石油地质与开发, 2006, 25(2): 59-60.

[12]曲晗. 氮气泡沫驱机理研究及实验[D]. 大庆: 大庆石油学院, 2010.

[13]Karin Mannhardt, J.J. Novosad, L.L. Schramm. Comparative evaluation of foam stability to oil [C]. SPE 60686, 2000.

[14]孙晶,付美龙,吴海俊,张泉,徐传奇. 理829井区泡沫体系筛选及性能评价[J]. 当代化工,2018,47(11):2317-2321.