火针联合二味拔毒散治疗中老年带状疱疹(肝经郁热型)30例

★ 冯娜娜罗建峰 李金娥吴燕瑜 吴瑶 谢凡

(1.江西中医药大学 南昌 330004;2.江西中医药大学附属医院 南昌 330006;3.南昌县中医院 南昌 330200)

带状疱疹(HZ)是一种由水痘-带状疱疹病毒(VZV)感染所致的急性疱疹性皮肤病,临床特点是出现水疱与疼痛,好发于春、秋季,患病率为1.4%~4.8%。治疗不当易发生神经痛,特别是年龄越大的患者后遗神经痛发生率越高。HZ应强调早发现、早诊断、早治疗,其治疗方案的选择是否恰当,直接影响到本病的愈后及转归,治疗HZ的关键在疾病的早期,若不能在本病早期有一个好的控制,则疾病易遗留带状疱疹后遗神经痛(PHN),后期治疗难度将大大增加。现代医学常予抗病毒、营养神经及消炎止痛等,但疗效不尽理想,并存在药物毒副作用较大的风险,有些甚至可以导致肝肾损伤的发生。中医治疗本病具有独特的优势,中医外治法治疗带状疱疹,不仅可直达病所,提高机体免疫力以对抗病毒,还能促进皮损愈合,缩减病程,缓解疼痛症状及预防后遗神经痛等。笔者依据导师多年治疗带状疱疹的临床经验,采用传统中医外治疗法,于2016年9月—2017年11月在我科门诊运用火针联合二味拔毒散治疗中老年带状疱疹(肝经郁热型),患者疗效满意,结果报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择源自2016年9月—2017年11月期间至江西中医药大学附属医院皮肤科门诊就诊的满足纳入标准的患者60例,随机分成2组。观察组共30例,男14例,女16例,年龄为50~84岁,平均年龄为(64.54±10.21)岁,病程为1~7天,平均病程为(3.94±1.83)天;对照组共30例,男12例,女18例,年龄为50~82岁,平均年龄为(63.38±8.65)岁,病程为1~7天,平均病程为(3.29±1.64)天。两组性别、年龄、病程比较无显著差异(P>0.05),可比性成立。

1.2 诊断标准

1.2.1 中医证候诊断标准 参照《中医外科学》[1]和《中医病证诊断疗效标准》(国家中医药管理局1994年版的)带状疱疹肝经郁热证的诊断:皮损为鲜红斑、丘疹、水疱,水疱呈粟米至黄豆大小不等,疱壁张力较大,常簇集成群,沿身体一侧神经分布,排列成带状,疱液清晰透亮累累如盘珠,疱群之间间隔皮肤可为正常肌肤,皮损鲜红,疱壁张力较大,自觉疼痛不适,如针刺感;常伴情志不畅、心烦躁怒,口苦或口干,小便黄,大便干燥秘结,舌质红,苔薄黄或黄厚,脉弦或滑数。

1.2.2 西医诊断标准 参照《皮肤性病学》[2]和《中国临床皮肤病学》[3]制定:(1)发病前可伴不适、纳差、乏力等轻微类似感冒样全身症状,患处皮肤常自觉灼热,过敏或刺痛不适。有的皮损和疼痛可同时出现,有的先疼痛1~5天然后再出现皮疹,也有的无前驱症状即发疹者。(2)皮损沿某一侧神经呈带状排列,多为单侧,不超过前正中线位置,先出现红斑、丘疹,后变为水疱,疱壁紧张,疱内容清亮,周围有红晕,水疱呈簇集状,疹间皮肤可为正常也可融合成片状,疱液可由清状因感染化脓为脓疱,甚至成为血疱。(3)轻者可有疼痛而不见皮疹,或稍潮红,无典型水疱。

1.3 纳入标准 (1)符合带状疱疹西医诊断标准;(2)符合带状疱疹肝经郁热证中医证候标准;(3)年龄在50~84岁之间;(4)病程在1~7天,且未经过任何相关治疗;(5)告知病人相关治疗且患者自愿参加本项目研究,签署知情同意书。

1.4 排除标准 (1)晕针者;(2)瘢痕体质者;(3)处于妊娠及哺乳期者;(4)有严重的心脑血管病等内科疾病,免疫缺陷类疾病、凝血功能异常或精神类患者;(5)近1个月内应用过皮质类固醇激素或免疫抑制剂者;(6)发于头面和会阴部特殊类型带状疱疹者;(7)过敏体质及对药物过敏者。

1.5 治疗方法 观察组:火针采用点刺和围刺两种方法。(1)针具选择:贺氏钨锰合金中粗型火针,中号火针(直径0.8mm),细型火针(直径0.5mm)。(2)操作:根据病位及操作方便,选取合适体位,暴露准备火针治疗的部位,用1%碘伏消毒2次后以75%酒精脱碘,选取阿是穴,火针点刺时先刺早发的疱疹,再刺新发疱疹。持中粗火针于酒精灯外焰加热针体,待针尖烧至红白。①点刺法:根据疱疹出现时间先后不同,予治疗的先后顺序为先刺最初疱疹及疼痛出现的部位,俗称“蛇首”,再刺后发皮疹的末尾,即“蛇尾”和中间“蛇腰腹”;将烧红的中号火针对疱疹中心迅速刺入0.1~0.2cm,以刺破疱壁为度,点刺后用消毒棉球将疱液挤干净。治疗时手法要熟练,不可缓慢拖延,尽量做到迅速、准确,操作时注意留针。②围刺法:根据疱疹的发展方向以及疱疹的扩展范围,将烧红的细型火针对疱疹边缘进行围刺以防止其面积扩大。③火针操作完毕后用消毒棉球挤出疱液,按压30s;火针疗法隔日1次,患处疱疹结痂后停止治疗,有新发疱疹再行火针治疗。火针后予二味拔毒散:取雄黄、枯矾等分研细末麻油调制,外敷于患处,3次/天。口服中药柴胡疏肝散加味(由柴胡12g、陈皮6g、川芎10g、香附10g、炒枳壳10g、芍药10g、泽泻10g、黄芪15g、车前草10g、板蓝根15g、延胡索10g、生甘草6g组成),为保证煎药方法和药材质量,中药均出自江西中医药大学附属医院,采用韩国自动煎药机煎成汤剂,取300mL,分装2袋,分早晚2次内服,每次1 袋。以上治疗12天为一个疗程,1个疗程后判定疗效。

对照组:应用德国威伐光(德国Hydrosun TM 500TM 500H 威伐光 w IRA光治疗系统)进行照射治疗,治疗仪光源距离皮肤25cm,20min /次,每天1次。照光后予1%喷昔洛韦软膏外用(重庆华邦制药有限公司生产,产品批号H20000189),10g/支,3次/日。并配合伐昔洛韦片口服(湖北科益药业股份有限公司生产,产品批号H20050096),0.3g×6片/盒,0.3g/次,2次/日。治疗12天为一个疗程,1个疗程后判定疗效。

注意事项:(1)火针治疗的患者忌过饥或过饱、情绪激动,如出现晕针不适者立即停止治疗并告知是否继续下一次治疗;(2)火针后可出现局部皮肤的微红或痒,此属火针后即刻反应,忌搔抓,火针处当天避免沾水、泡澡;(3)操作需严格无菌,安全操作,以“红白、准、快”为原则;(4)如患者难以忍受,则放弃治疗并退出实验;(5)如出现皮肤感染等情况,可予患处外用红霉素软膏;(6)调情志、清淡饮食、忌辛辣鱼腥厚味。

1.6 观察指标

1.6.1 带状疱疹症状、体征积分 治疗前后参考江西中医药大学附属医院及上海中山医院皮肤科制定的积分标准。将患者的初诊时间定为实验研究观察治疗的第1天,观察并记录患者在治疗的第3天、第6天、第9天、治疗结束后(即治疗第12天)的情况。评分标准见表1。

表1 症状、体征评分表

1.6.2 神经痛疼痛量表一视觉模拟量表(VAS)评分法评价 刻下疼痛分级于治疗前及就诊第3天、第6天、第12天各查一次;后遗神经痛发生率:皮疹完全消退后,治疗结束后第30天遗留的神经痛的发生率。VAS评分法:采用一条10cm线段,平均分成10段,标记分值。(1)正常:无痛,VAS值为0~2分;(2)轻度:可以感觉到轻微疼痛,但不要求服用止痛药的程度;VAS值为2~5分;(3)中度:中度疼痛,疼痛明显,动则加重不能忍受,需服用少量止痛药的程度,VA值为5~7分;(4)重度:重度疼痛,疼痛剧烈难忍,不能入睡,需多次服用止痛药物的程度,VAS值为7~10分。

1.6.3 疱疹病情评价(见表1) (1)止疱时间:水疱停止增多的时间;(2)结痂时间:水疱开始干涸、结痂的时间;脱痂时间:痂皮完全脱落的时间。

1.7 综合疗效判定标准 参考《中药新药临床研究指导原则》国家药品监督管理局制定“修订综合疗效标准”,评价是以症状体征量化记分总积分计算出疗效率,分级判定。采用计算公式尼莫地平法为:治疗前后皮损减少百分率=(治疗前积分-治疗后积分)÷治疗前积分×100%;痊愈:n≥90%;显效:90%≥n≥60%;有效:60%≥n≥30%;无效:n<30%。

2 结果

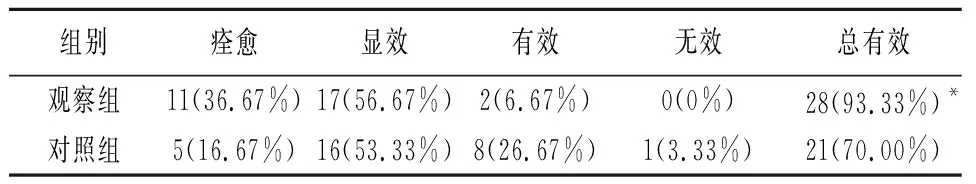

2.1 两组临床疗效比较 观察组、对照组治疗后的总有效率分别为93.33%和70%,应用卡方检验四格表校正检验来比较两组疗效,χ2=4.007,P<0.05,统计分析存在显著差异。见表2。

表2 两组受试者临床疗效对比(n=30)例(%)

组别痊愈显效有效无效总有效观察组11(36.67%)17(56.67%)2(6.67%)0(0%) 28(93.33%)*对照组5(16.67%)16(53.33%)8(26.67%)1(3.33%)21(70.00%)

注:与对照组比较,*P<0.05。

2.2 两组治疗前、第3天、第6天及第9天皮损特征对比 组内比较经配对秩和检验、组间比较经独立样本秩和检验,两组第3天、第6天、第9天各积分组内比较,存在显著差别(P<0.05);两组治疗前积分组间对比均不存在显著差别(P>0.05);观察组治疗第6天、第9天与对照组对比存在显著差别(P<0.05),观察组皮损特征改善优于对照组。其中观察组在降低红斑积分上早期要明显优于对照组(P<0.05)。见表3。

表3 观察组与对照组治疗前、第3天、第6天、

注:与对照组比较,*P<0.05、**P<0.05。

2.3 两组间在治疗前、第3天、第6天、第12天疼痛程度(VAS)积分比较 应用独立样本t检验来比较两组治疗前、第3天、第6天、第12天VAS积分,治疗前对比不存在显著差别(P>0.05);第3天、第6天、第12天对比存在显著差别(P<0.05),故观察组在降低VAS积分上要明显优于对照组。见表4。

2.4 两组的止疱时间、结痂时间和脱痂时间对比 应用独立样本t检验来比较两组止疱时间、结痂时间和脱痂时间,统计比较均存在显著差别(P<0.05),表明观察组在缩短上述时间上要明显优于对照组。见表5。

表4 两组治疗前、第3天、第6天、第12天VAS积分对比

注:与对照组比较,*P<0.05、**P<0.05、***P<0.05。

表5 两组止疱时间、结痂时间和脱痂时间对比±s,n=30)

注:与对照组比较,*P<0.05、**P<0.05、***P<0.05。

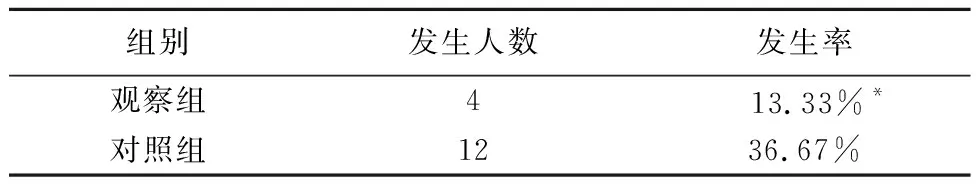

2.5 后遗神经痛发生率比较 应用卡方检验校正检验方法来比较观察组、对照组的后遗神经痛发生率,χ2=4.176,P<0.05,存在显著性差异,故知治疗结束后观察组的后遗神经痛发生率要明显低于对照组。见表6。

表6 两组后遗神经痛发生率对比(n=30)

注:与对照组比较,*P<0.05。

3 讨论

带状疱疹是以皮肤表面出现红斑、水疱、疱疹,局部疼痛如针扎、疼痛难忍(痛如火燎)为主,皮疹常沿一侧周围神经呈带状分布的病毒性皮肤病,好发于胸腹部和腰部,无年龄限制,中老年者易被侵犯。本病属于中医蛇串疮、火带疮等范畴。本病早期急性发作时多由肝胆实火内盛,木旺乘土,脾虚湿蕴,禀赋不耐,腠理疏泄,营卫不和,感受毒邪为主,故认为是以肝胆实火内盛,湿、热、毒邪蕴结肌肤腠理所致。内外合邪,熏蒸肌肤,壅滞经络,经络失疏,气滞血瘀,不通则痛,故可见疼痛难忍,而老年患者本机体虚弱,血虚肝旺,血虚致瘀及火热熏蒸致瘀,临床可见血疱、疼痛持续日久、病程长。病位在肝、胆、脾,病性以实证为主,兼夹正虚与血瘀。

火针是一种古老的中医外治疗法,最早在《灵枢经筋》记载。火针借温热之性以达到散寒止痛、祛湿消肿,促进气血运行使气血通畅、气机调和。“轻者毒气随火气消散”,火针治疗的原理是开门祛邪、以热引热,调血行气,扶正祛邪,进而有效清除祛除蕴滞于皮肤内的邪毒。现代研究火针是强调针与火热相结合,待针刺阿是穴后,运用火热温阳之气,既可増加局部刺激量,加强经络的疏通,又可促进机体的生理功能,因此在带状疱疹初期缓解疼痛功效施之立现。其中老年患者的疼痛多由毒邪瘀滞于肌肤,气血瘀滞所引起;在HZ的初期,由于肝经郁热,火针借助火热之强力,让机体火热毒邪有出口可寻,进而使毒邪消散;并能疏通局部经络,使气血运行得畅,疼痛得以缓解。有研究表明水疱与病毒在表皮内复制繁殖破坏组织的力度成正比,即水疱是病毒猖獗的标志,而火针通过高温对水疱进行点刺,将含有大量病毒的疱液放出,进而达到排毒、止疱的效果。吾师认为火针通过其以热引热,可将含有大量病毒的疱液放出,达到泄热排毒、疏通经络、化瘀止痛的作用。二味拔毒散采自江西中医药大学附属医院中药房,作为治疗带状疱疹的常规用药,二味拔毒散出自于《医宗金鉴》[4],书中载道:其成分为雄黄、白矾,用茶调后外敷可消肿止痛,更提出二味拔毒散治疗由风湿邪引起的各种外科肿疡疾患,且疗效显著。二味拔毒散组配伍二味方药:方中雄黄,始载于《神农本草经》,味辛苦,性温有毒,归肝、胃经,既能清热解毒、燥湿,又能杀虫止痒。现代药理研究表明:二硫化二砷是雄黄的主要化学成分,具有抗病毒、抑菌作用;碱性硫酸铝钾为明矾的主要化学成分,除强抑菌作用外,还能够收敛固脱、祛毒消浊[5]。本研究以麻油调制,因麻油具有解毒杀菌、保护创面、促进疮面愈合的功效,诸药合用,共达清热泻火除湿、促进疱疹愈合、缓解和消除疼痛之功[4-5],故麻油调制的二味拔毒散具有清热解毒、消炎止痛的作用。

火针后联合二味拔毒散治疗带状疱疹具有较强的抑菌、解毒、收敛的作用。配合疏肝理气解郁、活血止痛的中药柴胡疏肝散加味方内服,能更快缩短病程、促进皮疹愈合、减少后遗神经痛的发生率。综上所述,中医外治配合中药治疗带状疱疹优于西药外治及内服,因此火针联合二味拔毒散治疗中老年带状疱疹(肝经郁热型)具有良好的临床疗效,值得进一步推广和研究。