通脉温阳灸结合穴位敷贴治疗脾胃虚寒型胃痛41例

★ 王明明魏宝强 蔡圣朝 傅裕 陶香

(1.滁州市中西医结合医院 安徽 滁州 239000;2.安徽省针灸医院 合肥 230061)

胃痛是以上腹胃脘近心窝处反复疼痛为主要表现的病证,常伴呕吐、反酸等症状,是消化系统常见病、多发病。现代医学治疗本病多以根除幽门螺杆菌、抑酸、保护胃黏膜为主,病情可短期控制,但难根治、易复发[1]。脾胃虚寒证是胃痛中最为常见的证型之一,以胃脘部隐痛、痛处喜按、空腹痛甚、食少纳呆、纳后痛减为主要表现,中医综合治疗胃痛在临床上有良好的疗效[2-3],本研究采用通脉温阳灸[4-5]结合穴位敷贴治疗脾胃虚寒型胃痛,方法独特,临床效果显著,现报告如下。

1 资料与方法

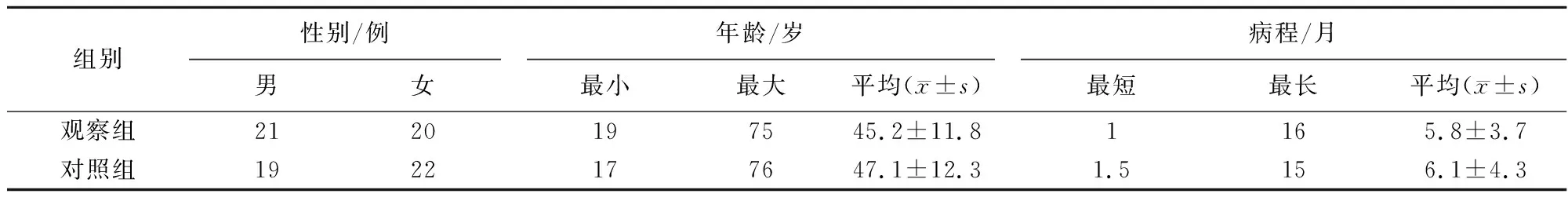

1.1 一般资料 选取到滁州市中西医结合医院与安徽省针灸医院就诊,符合脾胃虚寒型胃痛诊断标准的82例患者为研究对象,纳入时间段为2016年1月—2017年7月,按照随机数表法分成观察组和对照组各41例。经统计学处理,两组患者一般资料差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性,见表 1。

表1 两组一般资料比较(n=41)

1.2 诊断标准 参照《中医病证诊断疗效标准》[6]中脾胃虚寒型胃痛的诊断标准及辨证标准制订。主症:①胃脘隐痛,喜热,遇冷加重;②空腹痛,得食减,食后胀;③舌质淡嫩,苔薄白,脉沉细或迟。次症:①倦怠乏力,神疲懒言;②大便溏薄;③食欲不振,食则易饱。

1.3 纳入标准 ①符合诊断标准,病情相对稳定;②17岁≤年龄≤76岁;③近1个月未接受其他相关药物治疗;④患者及家属自愿签署知情同意书。

1.4 排除标准 ①患有消化道出血、幽门梗阻、胃癌等其他胃病;②晕灸者或对艾灸排斥者;③妊娠或哺乳期妇女;④合并有心、肝、肾等系统严重疾病者及精神病患者;⑤病例资料收集不完整导致临床疗效无法判断者。

1.5 治疗方法

1.5.1 观察组 给予通脉温阳灸结合穴位敷贴治疗。(1) 穴位敷贴。1)取穴:中脘,神阙,足三里。2)方法:白芥子、延胡索、细辛、附子按 1∶2∶1∶1 的比例打粉混合均匀备用,敷贴时取出适量粉末与姜汁调成膏状(以不松散、可塑形为宜)。暴露贴敷部位,清洁局部皮肤,取适量调制好的膏药捏成直径约1cm的圆球,放在大小为 2.5cm×2.5cm 的医用胶布贴上,贴敷于中脘、神阙、足三里。敷贴时间根据患者局部皮肤情况和全身反应决定,其中敷贴神阙约1h取下(以皮肤潮红为宜,无需发泡),中脘、足三里约2h取下,同时注意观察局部皮肤情况,病人如自觉贴敷处有明显烧灼、痛痒等不适感,立即停止贴敷治疗。从就诊第1天开始,隔日贴敷1 次,连续 7次为 一疗程,共治疗2 个疗程。(2)通脉温阳灸。1)定位:督脉、膀胱经循行区域,涵盖膀胱经第一侧线、督脉、夹脊穴,从“大椎”至“腰俞”。2)操作方法:①用75%的酒精在上述范围内常规消毒,并将灸液和灸药均匀撒于所灸部位。②将一层纱布(80cm×100cm)与自制灸盒(专利号:ZL201020259893.9) 铺放在施灸处。把1.5kg切好的生姜粒(0.5cm×0.5cm×0.5cm)均匀的铺在灸盒内。③在生姜上放置提前捏好的锥形艾柱(直径2cm×高2.5cm)自上而下点燃。④用大纸盒扣住铺灸部位并连接排烟系统。灸完第1壮后重复③④,共灸3壮,约2h。从就诊的第1天开始,5d做1次,连续 3次为一疗程,共治疗2 个疗程。

1.5.2 对照组 给予抑制胃酸分泌、保护胃黏膜、根除幽门螺杆菌等常规西医治疗。1次/日,14d 为一疗程,共治疗2个疗程。

两组治疗第1、第2个疗程后各评价效果1次。

1.6 观察指标

1.6.1 治疗前后中医症状分级及评分 参照《中药新药临床研究指导原则》[7]中有关内容,将所有症状分为轻、中、重 3 级,主症分别记 2、4、6 分,次症分别记 1、2、3 分,无症状记 0分。注:证候积分计算公式(尼莫地平法):[(治疗前积分-治疗后积分)÷治疗前积分]×100%。

1.6.2 疼痛视觉模拟法(VAS) 评分[8]用10cm线段,标出10 个刻度,一端为“10”分表示剧痛,另一端为“0”分表示无痛,让病人根据自我感觉在横线上划一记号,医师根据病人标出的位置为其评出疼痛程度的分数,对评分变化进行比较。

1.7 疗效评价标准 参照《中药新药临床研究指导原则》[2]中的有关内容制订。临床痊愈:症状、体征消失,症状积分减少≥95%,经胃镜检查无炎性病变及溃疡;显效:症状、体征明显改善,积分减少≥70%,但<95%,经胃镜检查溃疡、炎性改善明显;有效:症状、体征有好转,积分减少≥30%,但<70%,经胃镜检查溃疡、炎性有所改善。无效:症状、体征等与治疗前比较均无明显改善,积分减少<30%。总有效率= (治愈例数+显效例数+有效例数)/总例数×100% 。

2 结果

2.1 两组VAS评分的比较 见表2。治疗第1、第2个疗程后观察组VAS评分均较对照组降低显著(P<0.05),且观察组在第1、第2个疗程期间病情恢复均较对照组快,组间差异有统计学意义(P<0.05) 。

表2 两组VAS 评分比较±s,n=41) 分

注:与本组治疗前比较,△P<0. 05;与对照组治疗后比较,▲P<0. 05。

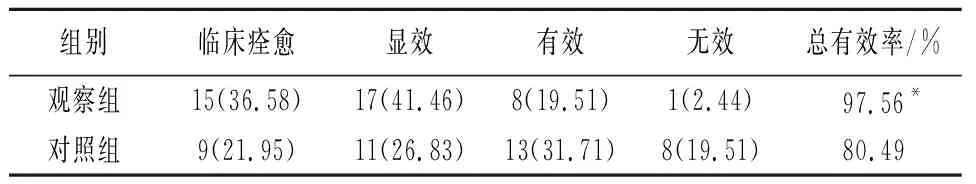

2.2 两组临床疗效的比较 见表3。总有效率观察组为97.56%,对照组为80.49%,组间差异有统计学意义(P<0.05)。

表3 两组临床疗效比较(n=41) 例(%)

注:与对照组比较,*P<0.05。

3 讨论

胃痛属中医学“胃脘痛”“痞满”“嘈杂”等范畴。《素问·至真要大论》曰:“寒厥入胃,则内生心痛,心胃生寒,胸膈不利,心痛痞满。”结合经典认为脾胃病证寒与虚易相兼而生,寒则致阳气不足,虚则使寒从中生,因寒性收引,易凝滞经脉,阻滞气机,则寒凝气阻,导致胃寒疼痛的发生,故寒是本病之标,虚为其本。治疗上遵循“寒则热之,虚则补之”之理,结合血气得热则行,遇寒则凝滞,寒凝血瘀,气滞不通,经络阻塞,不通则痛之理,故采用“温补、温通”之法,起到“以温促通、以温达补,以通促补、以补促通”之效。

通脉温阳灸具有施术独特、面积广、时间长、温通力强、效果显著等特点。该法采取艾灸结合药物作用于经络腧穴,激发协调诸经,发挥经络内连脏腑,外络肢节,调整虚实之效,从而改善和调节气血在经络中的运行状态,能够升血中之气,通气中之滞,达到扶正祛邪、温散寒邪、温通气血的作用。现代研究证实艾灸有远、近红外辐射、热和光辐射,远红外辐射穿透脏腑经络直接作用于病灶区,可以渗透到循环、神经系统,并为活组织所吸收,达到治疗作用[9]。灸疗刺激穴位有增强免疫作用,能诱生和促进体内淋巴因子、IL-2的分泌,抑制炎症细胞产生,调节和控制炎症反应,减轻炎症损伤,进而起到调整机体功能,激发和提高机体的抗病能力和自疗机制,从而达到治疗效果[10]。艾灸还具有调整代谢异常和保护胃黏膜的作用[11]。

穴位敷贴治疗采用辛温药物,走窜透穴,输布全身,激发周身之气,振奋脏腑功能,起到温中祛寒之功。方中细辛辛香走窜,善祛风散寒、止痛;白芥子辛温,利气散结、通络止痛;延胡索善行血中气滞、气中血滞,专治一身上下诸痛;附子为大热之品,走而不守,善温脾阳,治疗脾胃虚寒型胃痛甚宜,加姜汁调和后能增强温中作用,同时促使药物透皮吸收。神阙穴为任脉之阳穴,具有温阳益气之功,可以促进人体的神经、体液调节作用,以提高机体免疫功能;中脘为募穴、腑会,可以温中散寒止痛;足三里乃胃腑之下合穴,具有调理脾胃、补中益气、和胃止痛之功效。足三里、中脘对胃肠蠕动、胃酸分泌有双向调节作用,可缓解胃肠平滑肌痉挛[12]。因此穴位敷贴治疗可使药物直接从皮肤筋膜吸收,达到调理气机、温阳通络、健脾和胃、理气止痛之功效,可以发挥药物和经络腧穴双重作用。本研究采用通脉温阳灸结合穴位敷贴的治疗方法,体现了温通、温补在治疗虚寒型胃痛中的重要性,更好的运用了内病外治法,减少内服药对胃黏膜的刺激,简便易行,特色鲜明,是一种无毒副作用的治疗方法。

本研究运用通脉温阳灸结合穴位敷贴的治疗方法,通过观察治疗前后(VAS)评分与临床疗效,采用随机对照临床试验的研究方法,科学验证通脉温阳灸结合穴位敷贴治疗脾胃虚寒型胃痛的临床效果。本研究结果表明,通脉温阳灸结合穴位敷贴治疗脾胃虚寒型胃痛的临床疗效明显优于西药。