国内《中庸》英译研究可视化分析

易红波 朱萍

内容摘要:对中国知网2004—2018年收录的《中庸》英译研究期刊和硕博论文进行可视化图谱分析,研究发现:近年来国内《中庸》英译研究呈下降趋势,研究质量有待提高;研究者间和研究机构间的合作较少;研究方法单一,以对比研究为主;研究理论缺少创新,偏重国外翻译理论。研究热点集中于辜鸿铭的《中庸》英译本研究、翻译策略研究和典籍翻译视角下的《中庸》英译研究。未来《中庸》英译研究应建立研究团队,开展跨地区研究者间的广泛合作;利用语料库对《中庸》英译本进行深度研究;凸显《中庸》英译本的哲学性和文化性。

关键词:《中庸》;英译研究;CiteSpace;研究热点

Abstract: The paper visualizes the research on English translation of Zhongyong from journal articles as well as masters and doctors theses available in the CNKI database between 2004 and 2018. The result reveals that the research has been on the decrease in recent years and research quality needs to be improved. Authors and institutions in this field havent closely cooperated. The methods are undiversified, highly underlining comparative research. Moreover, theories of translation mainly originate from western countries and theoretical innovation is greatly warranted. The current research focuses on studies in Ku Hong-Mings English version of Zhongyong, translation strategies, as well as English translation research on Zhongyong from the perspective of classics translation. In the future, teams should be formed to facilitate extensive collaboration among scholars across different regions. The corpus is expected to be used to conduct further research on English versions of Zhongyong. Philosophical and cultural characteristics in it should be highlighted.

Key words: Zhongyong; English translation research; CiteSpace; research foci

Authors: Yi Hongbo is associate professor at the Department of Public Courses, Anhui Technical College of Mechanical and Electrical Engineering (Wuhu 241002, China). His academic interests include applied linguistics and translation studies. E-mail: ilwy001@126.com. Zhu Ping is lecturer at the School of Business Administration, Anhui Technical College of Mechanical and Electrical Engineering (Wuhu 241002, China). Her research interest lies in translation studies. E-mail: ahjdzhuping@126.com

一、引言

作為儒家思想最为经典的代表作之一,《中庸》对中国社会思想文化产生了深远的影响。1667至1669年意大利来华传教士殷铎泽(Prospero Intorcetta)在广州和果阿刊印发行了拉丁语版的《中国政治道德学说》(Sinarum Scientia Politico-Moralis, Guamcheu-Goa),这是现存最早的《中庸》译本。英国新教传教士高大卫(David Collie)于1828年在马六甲出版了《四书》(The Chinese Classical Works Commonly Called the Four Books)的英译本,《中庸》(The Chung Yung)包括其中,这是目前可见最早的《中庸》英译本,自此《中庸》成为西方世界研究中国儒家经典及中国古代哲学思想的重要文献之一。国内《中庸》英译研究起步较晚,范围较窄(陈梅、文军 21),且缺乏系统的计量分析。鉴于此,拟采用CiteSpace对国内《中庸》英译研究者、研究机构及关键词等进行可视化分析,以揭示其研究热点,并为未来《中庸》翻译研究提供有益借鉴。

二、《中庸》主要英译本简介

继高大卫后,英国汉学家、传教士理雅各(James Legge)于1861—1872年间首次出版了五卷本的《中国经典》(The Chinese Classics),《中庸》(The Doctrine of the Mean)被收录于第一卷中。因其译文忠于原文,该译本自问世以来一直备受推崇。

20世纪是《中庸》英译的鼎盛时期。为了消除西方世界对中国文化的偏见,进而理解、认同并平等地对待中国文化,中国学者辜鸿铭(Ku Hung-Ming)于1906年出版了《中庸》(The Universal Order or Conduct of Life)的英译本。这是第一部由中国人翻译的《中庸》,为西方世界了解中国儒家思想和东方文明提供了重要参考。英籍在华海关职员莱尔(Leonard. A. Lyall)与助手经乾堃(King Chien-Kun)于1927年出版了《中庸》(The Chung-Yung or The Centre, The Common)的英译本,侯健(124)认为该译本的出现标志着中西方哲学对话的开始。英国汉学家、传教士休中诚(Ernest. R. Hughes)于1942年出版了《大学与中庸》(The Great Learning & The Mean-in-Action)的英译本,译者以形而上学的思维方式解读中国经典,凸显了《中庸》的哲学特质。为进一步消除西方世界对中国哲学的误读,郑麐于1948年出版了《四书》(The Four Books: Confucian Classics Translated from the Chinese Texts Rectified and Edited with an Introduction)的英译本,《中庸》被译为“The Doctrine of Harmony”。该译本向西方读者展现了真实的中国和中国古典哲学,让其探索真实东方的魅力所在(于培文161)。庞德(Ezra Pound)于1951年出版了《中庸》(The Unwobbling Pivot)的英译本,宋晓春(《阐释人类学》36)认为个性化的翻译使该译本备受赞赏,但译者有限的中文知识也使其为人诟病。美籍华人、哲学史家陈荣捷(Wing-Tsit Chan)于1963年出版了《中国哲学资料书》(A Source Book in Chinese Philosophy),《中庸》(The Doctrine of the Mean)被收录其中。译者以贴切的英语语言解读中国古典哲学,帮助西方读者认识“中庸”的真正哲学内涵,进而理解中国哲学的独特性(侯健134)。

21世纪美国成为了《中庸》翻译与研究的中心。2001年哲学家安乐哲(Roger Ames)与郝大维(David Hall)合译了《中庸》(Focusing the Familiar, A Translation and Philosophical Interpretation of the Zhongyong),该译本彰显了中国古典哲学的过程性特征。2003年汉学家浦安迪(Andrew H. Plaks)出版了《中庸》(Ta Hsüeh and Chung Yung)的英译本,译者以诗学路径重构中国经典。2007年历史学家加德纳(Daniel K. Gardner)出版了《四书》(The Four Books: The Basic Teachings of the Later Confucian Tradition)的英译本,《中庸》(Maintaining Perfect Balance)被收录其中,译者以史学路径开辟了以“经”构“经”的翻译新理念。宋晓春(《深度翻译》948)认为上述三个译本通过“深度翻译”(thick translation)的翻译策略对中国经典进行多元化解读,反映了“经典的开放性和持久的魅力”。

《中庸》英译本主要以单行本或囊括于《四书》全译本的形式发行,从译者角度而言,本土译者较少,博古通今翻译人才的培养刻不容缓。

三、研究方法

3.1 文献来源

在中国知网“学术期刊”和“博硕”两库中分别以“中庸 + 翻译”、“《中庸》+ 翻译”、“中庸 + 英译”和“《中庸》+ 英译”为“主题”、“关键词”和“题名”进行“模糊”检索,剔除无关文献和其他语种译本研究文献,同时检索选中文献的引证文献,最终入选文献111篇(检索日期为2019年4月1日,不包括2019年发表的文献),其中期刊论文79篇,硕博论文32篇。

3.2 研究工具

基于引文分析理论,美国德雷塞尔大学陈超美(Chaomei Chen)教授于2004年开发了CiteSpace应用软件。该软件运用Java程序对科学文献进行识别和知识图谱可视化分析,历经十多年的发展与不断更新完善,CiteSpace已然成为信息分析领域中具有较大影响力的信息可视化分析軟件(易红波、裴学梅 264)。

四、结果分析

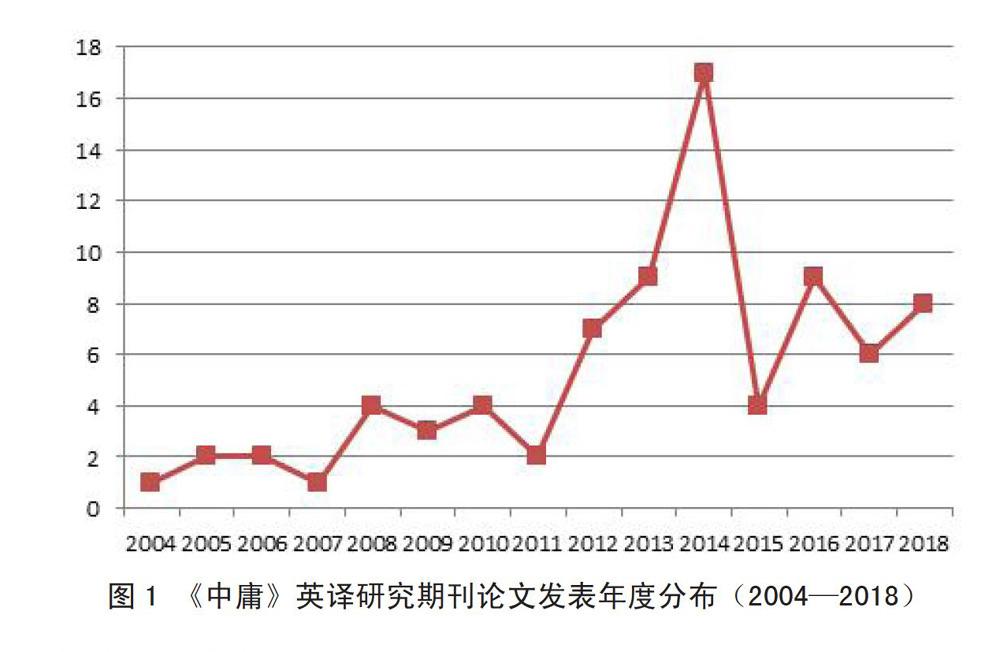

4.1 期刊文献发表年度分布

4.2 期刊文献发表载体

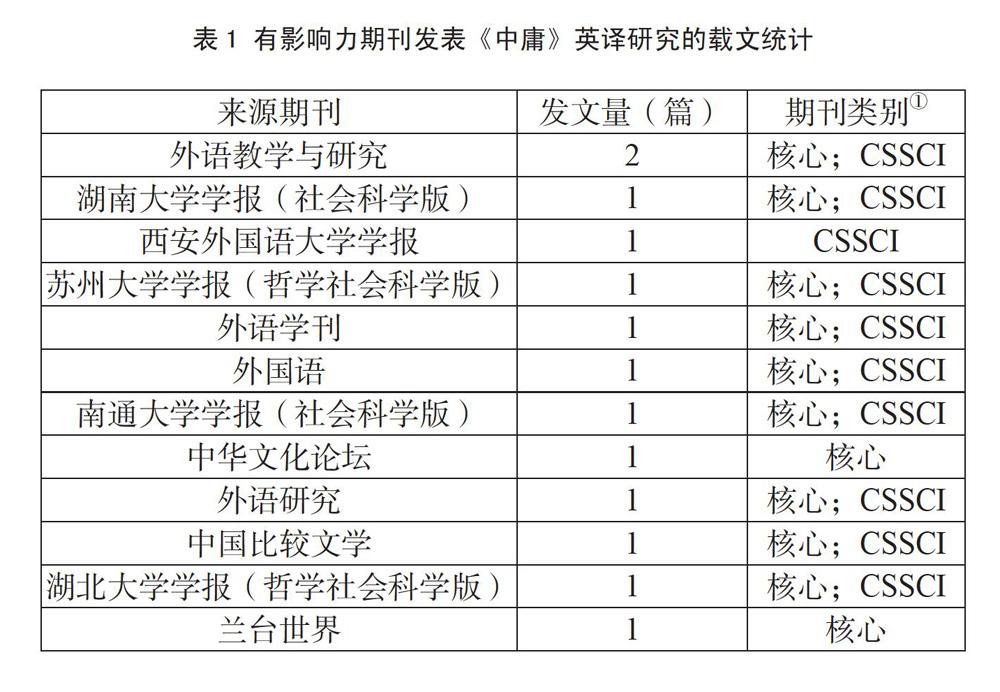

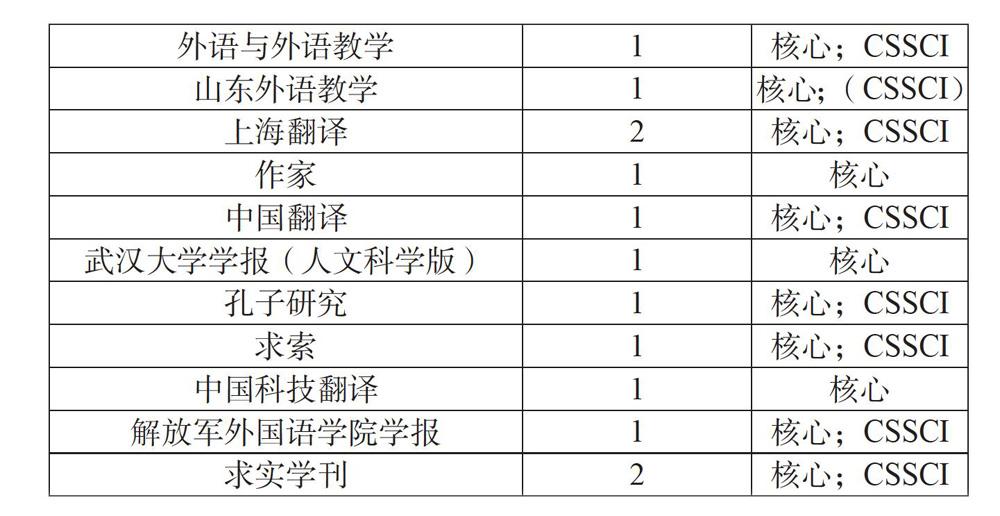

表1显示:26篇《中庸》英译研究论文发表于有影响力的学术期刊,占期刊论文总数的32.91%,表明国内《中庸》英译研究水平尚有待进一步提升。从发文载体而言,13篇论文发表于外语类核心期刊,如《外语教学与研究》《西安外国语大学学报》《外语学刊》《外国语》《外语研究》《外语与外语教学》《山东外语教学》《解放军外国语学院学报》等,其中包括翻译类核心期刊,如《上海翻译》《中国翻译》《中国科技翻译》等,其余13篇发表于综合性大学学报或文化类期刊,如《湖南大学学报》(社会科学版)《苏州大学学报》(哲学社会科学版)《中华文化论坛》《孔子研究》等。从期刊论文发表的有影响力载体而言,《中庸》英译研究不仅可以从语言、翻译的角度入手,也可以对其进行文化剖析,突出《中庸》作为中国古典哲学代表的文化属性。

4.3硕博论文发表年度分布

图2显示:2008—2018年间共发表32篇《中庸》英译研究硕博论文,其中硕士论文27篇,最早出现于2008年;博士论文5篇,最早出现于2013年。硕士论文从最初的1篇,上升至2010年的4篇,至2016年发文量一直在2—4篇间徘徊,2017年无相关论文发表,2018年发表2篇硕士论文。5篇博士论文分别发表于2013年(1篇)、2014年(2篇)、2016年(1篇)和2017年(1篇)。总之,硕博论文较少关注《中庸》英译研究。

4.4 《中庸》英译研究者及研究机构分布

将格式转换后的文献导入CiteSpace, Time Slicing设为2004—2018年,共15年,Years Per Slice设为1;Node Types选择Author和Institution;Selection Criteria中Top N设为30,Top N%设为1,Thresholds分别设为(1,2,16)、(1,3,20)和(1,3,20),其他数值保持不变;Pruning 选择Pathfinder;Article Labeling中Threshold设为2,Font Size设为15,Node Size 设为25。

图3显示:发表《中庸》英译研究论文最多的研究者是宋晓春和朱萍,各发表5篇论文;其次是张青和张枝新,各发表4篇论文;王辉、殷丽、高文峻、江晓梅和束慧娟各发表3篇论文。其中宋晓春发文包括博士学位论文,朱萍、张青和束慧娟发文包括硕士学位论文,由此说明研究者多将学位论文进一步整理完善后发表于学术期刊。主要研究机构有:湖南大学外国语学院、中南大学外国语学院、安徽机电职业技术学院、中国药科大学外语系、广东农工商职业技术学院、云南大学旅游文化学院等。比对研究机构和载文期刊发现:署名机构为湖南大学外国语学院的4篇论文均发表于权威期刊,且均为宋晓春副教授独撰;中南大学外国语学院以第二署名机构在权威期刊发表1篇论文;中国药科大学外语系发表1篇;其余主要研究机构论文均发表于普通期刊。研究者间、研究机构间的连线不明显,表明国内《中庸》英译研究多为个人或个别研究机构的研究课题,研究者间和研究机构间缺少协同合作。结合研究者与研究机构分析结果可知:国内最有影响力的《中庸》英译研究者是湖南大学外国语学院的宋晓春副教授。

4.5 《中庸》英译研究热点

对关键词进行可视化分析可探寻某个领域的研究热点(李杰、陈朝美78)。Node Type中选择Keyword,Term Labeling中Threshold设为5,Font Size设为10,Node Size设为15,其余参数保持不变。

图4显示:关键词“《中庸》”、“《中庸》英译”、“《中庸》翻译”、“翻译”和“《中庸》英译本”出现的频次分別为41、15、5、4和4,由于“《中庸》+ 翻译”或“《中庸》+ 英译”为文献检索主题,故本文重点分析排名前十位的关键词中不包括上述五个关键词。

表2显示:排名第一的关键词为“辜鸿铭”,其次为“理雅各”,“安乐哲”仅排名第八。由此说明国内《中庸》英译研究主要集中于辜鸿铭的《中庸》译本,对其他英译本关注严重不足。辜鸿铭是第一个翻译《中庸》的中国人,其译本用词准确、流畅而优美,但为了让西方读者更好地理解中国儒家经典和中国文化,“类比阐释”翻译手法的运用使其备受争议。有学者对此译本推崇之至,如林语堂;也有学者将其批得“体无完肤”,如王国维,经典性与争议性并存以致国内研究者热衷于对其进行多维度研究。从《中庸》英译研究内容而言,主要涉及翻译策略、归化和异化等,意识形态对翻译策略的选择有着重要影响。早期传教士译者一方面向西方读者介绍中国古代经典,展现教会工作在中国取得的成绩;另一方面以此吸引西方年轻人加入教会,以便获取更多的支持和赞助,故传教士的《中庸》英译本多采用归化的翻译策略。从《中庸》英译研究理论视角而言,多采用译者主体性、生态翻译学等理论,偏重国外翻译理论,较少在翻译美学、功能语境、比较哲学等理论视角下展开《中庸》英译研究,理论创新性有待进一步提高。从研究方法而言,主要采取对比研究,多比较不同《中庸》英译本中核心词汇或重点篇章翻译的差异。译本比较多在辜鸿铭与理雅各、理雅各与安乐哲和郝大维、理雅各、辜鸿铭与安乐哲和郝大维等间,对21世纪新出现英译本与此前译本间的比较研究较少,社会环境对《中庸》英译的影响有待进一步研究。基于大数据分析的语料库在相关软件的帮助下能对文本进行词、搭配、句、篇章、修辞等多层次处理,实现多译本、多维度分析,继而全面揭示《中庸》英译本间多层次存在的异同。但关键词序列中并未出现“语料库”,因此基于语料库的《中庸》英译研究可视为未来研究关注的重点之一。从研究框架而言,《中庸》作为《四书》之一,是中国古代典籍的杰出代表,不仅可以进行单译本研究,也可在典籍翻译的大框架下对其进行研究。范祥涛(775)认为《四书》中《论语》和《大学》英译本或明显偏离原文,或随意添加、删改较多,但《中庸》英译本则较忠于原文,较好地起到了文化传播的作用。在当下 “文化自信”、“文化强国”、中国文化“走出去”的社会环境下,典籍翻译框架下的《中庸》英译研究更具现实意义。

五、结论

通过中国知网检索国内《中庸》英译文献,运用CiteSpace软件对检索文献进行可视化图谱分析,研究发现:(1)近年来《中庸》英译研究发文量下降趋势明显,且核心期刊载文偏少,研究质量有待进一步提高;(2)国内《中庸》英译研究研究者间和研究机构间缺少协同合作;(3)国内研究多集中于辜鸿铭的《中庸》译本,对其他译本关注不足,尤其是21世纪新出现的译本;(4)研究内容集中于《中庸》译本的翻译策略,如归化、异化等,研究理论过于倚重西方翻译理论,如译者主体性、生态翻译学等,理论创新性有待进一步提升;(5)研究方法以某一理论下不同译本间的对比研究为主,手段过于简单,方法太过单一;(6)《中庸》作为儒家经典中最具哲学性的著作,国内《中庸》英译研究多关注翻译本身,较少关注译本对中国古典哲学的阐释。

在中国文化“走出去”的社会环境下,如何运用世界语言讲好中国故事是翻译工作者面临的最大挑战。未来《中庸》英译研究可从以下方面入手:(1)建立研究团队,进行跨院校、跨地区间协同合作的中国典籍翻译及其对外传播研究;(2)利用语料库对《中庸》译本进行多层次、多维度分析,尤其是中文与英文译本平行语料库的建设与研究;(3)彰显《中庸》的哲学性与文化性特征,研究重心转向其英译本的哲学性与文化性阐释。

注释【Notes】

① 期刊按论文发表时间倒序排列,以论文发表当年期刊类别为准。

② 由于“异化”和“归化”同属翻译策略,且“异化”为最后一个出现4次的关键词,故将其与“归化”并列。

引用文献【Works Cited】

陈梅、文军:《中庸》英译研究在中国。《上海翻译》1(2013):21-25。

[Chen, Mei and Wen Jun. “Domestic Studies of English Versions of Zhongyong: A Review and Suggestions.” Shanghai Journal of Translators 1 (2013): 21-25.]

范祥涛:早期儒家典籍英语转译中的文化传播研究。《外语教学与研究》 5 (2018):770-778、801。

[Fan, Xiangtao. “On the Cultural Transmission Through Early English Re-translations of Confucian Classics.” Foreign Language Teaching and Research 5 (2018): 770-778, 801.]

侯健:退而行之:〈中庸〉英译研究》。开封:河南大学,2013。

[Hou, Jian. Extending the Familiar: The Creation of Zhongyong in English-Speaking Cultures (Ph. D. dissertation). Kaifeng: Henan University, 2013.]

李杰、陈超美:《CiteSpace:科技文本挖掘及可視化》。北京:首都经济贸易大学出版社,2016。

[Li, Jie and Chen Chaomei. CiteSpace: Text Mining and Visualization in Scientific Literature. Beijing: Capital University of Economics and Business Press, 2016.]

宋晓春:阐释人类学视域下的〈中庸〉英译研究。长沙:湖南师范大学,2014。

[Song, Xiaochun. A Study of Zhongyongs English Translation from the Perspective of Interpretative Anthropology (Ph. D. dissertation). Changsha: Hunan Normal University, 2014.]

——:论典籍翻译中的“深度翻译”倾向——以21世纪初三种《中庸》英译本为例。《外语教学与研究》6(2014):933-948。

[---. “‘Thick Translation in English Translation of Chinese Classics - A Case Study of Three Newly-published Translations of Zhongyong.” Foreign Language Teaching and Research 6 (2014): 933-948.]

易红波、裴学梅:基于CiteSpace的国内二语词汇附带习得研究可视化分析。《外国语言文学》 3(2018):263-275。

[Yi, Hongbo and Pei Xuemei. “Visualized Analysis of the Research on L2 Incidental Vocabulary Acquisition in China.” Foreign Language and Literature Studies 3 (2018): 263-275.]

于培文:英语世界的《四书》英译研究——基于EBOSCO和JSTOR数据库的期刊论文调查。《苏州大学学报》(哲学社会科学版)5(2016):158-166、192。

[Yu, Peiwen. “Studies on the English Translation of the Four Books Abroad Based on Papers from EBOSCO and JSTOR.” Journal of Soochow University (Philosophy & Social Science Edition) 5 (2016): 158-166, 192.]

责任编辑:胡德香