三杨庄遗址汉代聚落的形态

符 奎

(浙江师范大学人文学院,浙江金华 321004)

汉代聚落研究是关系汉代社会结构与国家形态的基本问题,近年来的考古新发现为这一研究提供了新的条件和可能,如河南省内黄县梁庄镇三杨庄村发现的大面积汉代聚落遗址①河南省文物考古研究所、内黄县文物保护管理所:《河南内黄县三杨庄汉代庭院遗址》,《考古》2004年第7期;刘海旺、朱汝生:《河南内黄三杨庄汉代田宅遗存》,国家文物局主编:《2005中国重要考古发现》,文物出版社,2006年;河南省文物考古研究所、内黄县文物保护管理所:《河南内黄三杨庄汉代聚落遗址第二处庭院发掘简报》,《华夏考古》2010年第3期。,引起学术界的普遍关注,产生了一批学术成果。但三杨庄遗址汉代聚落的形态在汉代是否具有普遍性及其在汉代聚落形态演变过程中的意义,目前尚有不同的认识。本文在前人研究基础上,将对三杨庄遗址汉代聚落的形态进行分析,不当之处,敬请斧正。

一、三杨庄遗址汉代聚落的考古发现与研究

在已经勘探的约100万平方米范围内,三杨庄遗址目前共发现汉代宅院遗存十余处,其中已经发掘或局部发掘四座,即第一至第四号宅院。就整个三杨庄遗址汉代聚落的布局而言,已发现的十余处宅院遗存的平面布局较为分散,前后左右之间的距离或远或近,最近的相距为25 米,远的可超过500 米。聚落内发现贯通东西的主干道路1条,次主干道路2条,宅院通往主干道的独家小道3条,但各宅院与门前的道路距离远近不同。东西主干道路宽约20米,东西和南北次主干道路宽约8米,宅院通往主干道路的小道宽3米左右。此外,还发现湖塘遗迹1处、疑似陶窑遗迹1处等。

从已发掘的四处宅院来看,它们本身具有一定的相似性。四处宅院均为坐北朝南,方向一致(南偏西约10°),宅院的整体布局均为二进院,占地面积大致相同,约900 平方米左右,加上宅院前面的活动场地共约1300 平方米。这说明宅院的朝向、布局以及占地面积等方面具有很强的规划性或约定俗成性。再则,每处宅院的周围均有农田,这些农田应当属于宅院所有。换言之,每户人家均有自己的田、宅,自己的宅院建造在自己的农田里。邻居之间的相邻,是宅院周围的农田与农田的相邻,宅院与宅院之间并不相邻①三杨庄聚落遗址的形态和空间布局,参阅刘海旺:《首次发现的汉代农业闾里遗址——中国河南内黄三杨庄汉代聚落遗址初识》,《法国汉学》丛书编辑委员会编,陈星灿、米盖拉主编:《法国汉学》第十一辑《考古发掘与历史复原》,中华书局,2006 年;《新发现的河南内黄三杨庄汉代遗址性质初探》,卜宪群、杨振红主编:《简帛研究二〇〇六》,第293-301页。。

刘海旺将三杨庄遗址汉代聚落空间布局关系概括为“田宅相接、田中建宅、宅与宅隔田相望”②刘海旺:《由三杨庄遗址的发现试谈汉代“田宅”空间分布关系》,中国社会科学院考古研究所、广州市文物考古研究所编:《西汉南越国考古与汉文化》,科学出版社,2010年。。孙家洲对贾让《治河三策》梳理之后,认为三杨庄遗址汉代聚落不是当时的寻常农村,而是在黄河滩地新垦殖区出现的新起庐舍③孙家洲:《从内黄三杨庄聚落遗址看汉代农村民居形式的多样性》,《中国人民大学学报》2011 年第1 期;又载中国社会科学院考古研究所、河南省文物考古研究所编:《汉代城市和聚落考古与汉文化》,科学出版社,2012年。。程有为也认为三杨庄遗址不一定反映汉代整个农村聚落的共同特性,汉代聚落的主要样式应该是住宅相对集中在一处,周围为农田④程有为:《内黄三杨庄汉代庭院遗址与汉代聚落样式探讨》,中国社会科学院考古研究所、河南省文物考古研究所编:《汉代城市和聚落考古与汉文化》,科学出版社,2012年。。以上成果对三杨庄遗址汉代聚落形态进行细致地个案分析,指出了它的特殊性。

随着研究的深入,学者们还以三杨庄遗址为中心,通过与文献及其他汉代聚落遗址的比较,试图探讨汉代聚落的一般状况。如在对三道壕遗址、小寨遗址、邵家沟遗址、三杨庄遗址等比较的基础上,刘海旺进一步对汉代聚落的内部结构作了分析⑤刘海旺:《由三杨庄遗址考古发现试谈汉代聚落》,中国社科院考古研究所、河南省文物考古研究所编:《汉代城市和聚落考古与汉文化》,科学出版社,2012年。。与关注汉代聚落形态的共性不同,还有学者对秦汉时期各类聚落的形态差异进行分类总结,如刘兴林通过对汉代农业聚落的考古学考察,认为汉代农业聚落包括城邑之中带有围墙的里居、城邑之外相对集中的里居和散居的自然聚落等三种形式⑥刘兴林:《汉代农业聚落形态的考古学观察》,《东南文化》2011 年第6 期。刘先生后来又将秦汉乡村聚落划分为:大城中带有围墙的里居、有围墙的邑里、没有围墙的相对集中的里居、散居形式的自然聚落等几种形式,参见刘兴林《先秦两汉农业与乡村聚落的考古学研究》,文物出版社,2017年。。张凤从分布的地域环境、房屋建筑结构与聚落基本布局、聚落形态所表现出来的经济文化等方面,对秦汉时期农业与游牧聚落进行比较①张凤:《秦汉时期农业文化与游牧文化聚落的比较研究》,《考古》2011年第1期。。邢义田从秦汉时期的古地图与聚落遗址等方面入手,对该时期的聚落形态进行梳理,认为“汉代农村聚落内部布局形态非一,不像文献中说的那样整齐划一”②邢义田:《从出土资料看秦汉聚落形态和乡里行政》,黄宽重主编:《中国史新论·基层社会分册》,联经出版事业股份有限公司,2009年。。这一观点得到王子今的赞同③王子今:《内黄三杨庄遗址考古发现与秦汉乡村里居形式的考察》,中国社科院考古研究所、河南省文物考古研究所编:《汉代城市和聚落考古与汉文化》,科学出版社,2012年。。白云翔从整体上对秦汉时期聚落的考古发现进行总结,指出迄今为止秦汉时期聚落大都发现于平原和山前冲积地带,属于“平地型”聚落,在结构和布局上主要表现为以三道壕遗址为代表的“聚集式”和以三杨庄遗址为代表的“散点式”两种,并对聚落的经济生活及其类型等问题进行研究④白云翔:《秦汉时期聚落的考古发现及初步认识》,载中国社科院考古研究所、河南省文物考古研究所编:《汉代城市和聚落考古与汉文化》,科学出版社,2012年。。

就目前汉代聚落的考古学研究而言,考古调查和考古发掘涉及有或包含有汉代聚落因素的遗址遍布全国,数量不可谓不大,但经过考古发掘的较为单纯和性质明确的汉代聚落遗址数量较少,除三杨庄遗址外,主要有辽宁辽阳三道壕遗址、河南遂平小寨汉代遗址、江苏高邮邵家沟遗址、四川成都市新都区界牌村汉代遗址⑤东北博物馆:《辽阳三道壕西汉村落遗址》,《考古学报》1957 年第1 期;河南省文物研究所:《河南遂平县小寨汉代村落遗址水井群》,《考古与文物》1986年第5期;江苏省文物管理文委会:《江苏高邮邵家沟汉代遗址的清理》,《考古》1960 年第10 期;成都文物考古研究所、新都区文物保护管理所、彭州市文物保护管理所:《四川成都市新都区界牌村汉代遗址发掘简报》,《成都考古发现(2009)》,科学出版社,2011年。等。有些遗址本身保存的并不完整,内涵也较单一,加之发掘面积有限,导致汉代聚落考古研究一直较为滞后。三杨庄汉代聚落遗址的发现,虽然一定程度上引起学界的关注,但由于仅是个案,同类遗址较少,缺乏对比。故此,三杨庄遗址汉代聚落形态是否具有典型性问题,学界认识不一。

综合目前学界关于三杨庄遗址汉代聚落形态的认识,一方面它让人们看到了汉代基层社会聚落形态并非如文献中所描述的那样,呈现为整齐划一的闾里化形态;另一方面由于同类遗址较少,学界对它是否具有典型性又持有怀疑态度。这不能不令人产生疑惑,就三杨庄遗址而言,一方面利用它说明汉代聚落形态的多样性,另一方面又否认它的典型性。如果三杨庄遗址所反映的聚落形态仅仅是汉代在特殊条件下产生的个案,不具有代表性,那么又怎么能利用它来说明汉代聚落形态的多样性呢?

三杨庄遗址汉代聚落的形态与文献记载的闾里有着较大的差别。首先,居住区缺少门闾和垣墙等建筑设施,并没有被封闭于有限空间内。其次,邻与邻之间“比地为伍”的格局,是各宅院彼此远近各不相同地散布于较为广阔的地域范围,宅院周围是农田,邻居之间的相邻关系是以宅院为中心的田地与田地的毗邻。可见,秦汉基层社会“比地为伍”组织形式是多样的。闾里化聚落,同伍居民房舍与房舍的布局应该较为齐整,且彼此间距较近。乡野布局分散的聚落,“伍”可能只是行政上的隶属关系,邻里之间的房舍距离较远。

三杨庄遗址汉代聚落的形态与它位于乡野有关。城邑中的闾里,因为被局限于一定的空间内,同时出于社会治理与构建社会秩序的需要,不仅有严格的内部空间形态,而且选址及分布形态也有严格的人为规划特征。这是因为,秦汉时期作为国家控制社会的主要手段之一,城邑本身就是国家权力的体现,闾里作为城邑内部主要的居民聚集地,自然要肩负起构建社会秩序的责任。质言之,闾里的形态、分布特征,以及与其他建筑物(如皇宫、官寺、市场、道路、邮亭等)的空间关系,体现了国家的阶级本质与统治秩序,本质上是国家权力在空间结构上的表现。

乡野聚落更多地体现的是人类与自然的关系,反应人类与自然界进行物质交换获取能量的自然属性。但是,随着国家对基层社会,包括乡野聚落控制力度的强化,这些聚落不可避免地将被社会秩序化。秦国自商鞅变法以后,聚落闾里化的发展趋势,就是国家权力强化的直接体现,说明中央集权制在基层社会的扩展。当然,国家对基层社会的控制力度,由于实际情况的需要或中央与地方权力的消长,在不同时期会表现为不同的方式或强度。西汉中期以后,随着经济发展、社会稳定以及由此带来的人口增长,使得聚落闾里化的需要性与迫切性都大为降低。而人口的增长必然导致新聚落的不断产生,从而使聚落形态呈现为多样化的特征①汉代人口与聚落形态或范围之间的关系,参见侯旭东:《长沙走马楼三国吴简“里”“丘”关系再研究》,武汉大学中国三至九世纪研究所编:《魏晋南北朝隋唐史资料》2006年第23辑,第14-26页。。不过,这种多样化的聚落形态是历时性的形态,即它是处于不断的发展过程中的一种暂时形态,并不是终极形态。从人类文明史的长期发展过程来看,人类为了抵御自然灾害与应对社会危机,聚居是人类本能的自然性选择。聚居的形态当然并不一定呈现为闾里化,闾里化的聚落是特定历史时期,国家权力向基层社会扩展的一种表现形式,与社会稳定程度、民众国家认同的强弱、国家社会治理政策与形式等因素关系密切。战国至西汉初年的社会环境,导致闾里化是当时聚落形态发展的主要趋势。西汉中期以后,聚落形态的闾里化不再是当时基层社会控制的主要策略,聚落在经历自然性的发展之后,呈现出多样化的特征。但不可否认的是,闾里化聚落及相应的社会组织机构仍然大量存在。

根据考古出土遗物的形制判断,三杨庄遗址汉代聚落形成于西汉中后期,新莽时期或东汉初年被黄河洪水淹没,这期间它应当正处于发展过程中,形态并未最终稳定下来。虽然被黄河泥沙固化的形态较为分散,但是如果将其放在历史发展进程中,再结合宅院与道路的位置关系,我们认为三杨庄遗址汉代聚落各宅院的布局并非没有规律,它反而是一个正处于发展壮大过程中的具有代表性的汉代聚落形态,只是一场黄河洪水打断了这一发展过程。

二、汉代聚落形态的类型

聚落,是人类进行物质资料生产与日常生活的场所,为了生产、生活的方便,人们会自发地对聚落结构进行规划,所以聚落的首要特征就是聚居。出于社会控制的需要,国家行政权力的干预会对聚落形态产生深刻的影响,如聚落的闾里化等。由于所处地理环境的局限性,或是因为远离行政中心尚未被纳入到国家行政体制内,还有一部分聚落呈现出自然发展的状态。社会经济结构往往也是影响聚落形态的一个重要因素,如西北游牧民族地区与中原地区汉族农业区的聚落形态迥异。而在南方地区,一部分纳入到帝国行政体制内的聚落,其形态与中原地区类似,但更为普遍的是与周边地理环境及社会经济发展水平相适应的自然聚落。故此,汉代聚落形态时空特征明显。空间上,由于汉帝国疆域辽阔,聚落形态具有区域性与多样化的特征;时间上,随着农业的南北推广与社会控制体系的完备化,聚落齐整化与闾里化发展趋势明显。总之,汉代聚落形态大致可以分为三种类型:闾里化聚落、聚集型聚落、分散型聚落。三杨庄遗址聚落形态在秦汉聚落形态演变中的意义,需要将其还原到当时的时空背景下,通过与其他形态聚落的对比,方能显现出来。

首先,闾里化聚落,除了是城邑居民居住区的主要形式之外,战国秦汉时期乡野中也广泛存在。岳麓秦简相关律令对闾里形态作了具体的规定,如“诸故同里里门而别为数里者,皆复同以为一里。一里过百而可隔垣益为门者,分以为二里。□□出归里中、里夹、里门者,□车马,衷为门介(界),更令相近者,近者相同里”②陈松长主编:《岳麓书院藏秦简(肆)》,上海辞书出版社,2015年,第192-193页。。对闾里的户数规模及内部形态的规定,通过正式的律令在全国范围内颁布,表明其覆盖与适用范围是广泛的,乡野聚落自然也纳入到了这种行政法律所管辖的范围内。西汉初期,张家山汉墓竹简《二年律令·户律》中亦有类似规定:“田典更挟里门籥(鑰),以时开;伏闭门,止行及作田者。”①张家山二四七号汉墓竹简整理小组:《张家山汉墓竹简[二四七号墓]》(释文修订本),文物出版社,2006 年,第51页。如果视这些律令为一纸空文,与秦汉帝国重视吏治和法治这一历史背景显然不符。长沙马王堆汉墓《驻军图》(《箭道封域图》)标注的居民地大多数用红圈突出表示,地名注于圈内,其中有不少里清楚地旁注出户数。这里需要特别注意的就是《驻军图》(《箭道封域图》)上标注了“今毋人”“不反”“并××里”等语②马王堆汉墓帛书整理小组:《马王堆三号汉墓出土驻军图整理简报》,《文物》1976年1期;湖南省博物馆、湖南省文物考古研究所:《长沙马王堆二、三号汉墓》第一卷《田野考古发掘报告》,文物出版社,2004 年,第99-103 页;湖南省博物馆、复旦大学出土文献与古文字研究中心编纂:《长沙马王堆汉墓简帛集成(陆)》,中华书局,2014 年,第116-117页。。这里的“并××里”,是鉴于当时形势的需要,出于加强社会控制等原因,将两里合并的意思③参见朱桂昌《关于帛书〈驻军图〉的几个问题》,《考古》1979年第6期。。政府有计划的聚落合并行为,肯定会改变聚落原有的自然状态,使之呈现为更加规整的闾里化聚落。长沙五一广场东汉简牍木两行CWJ1③:314 记载:“入书事,具簿。掾棠书言:作徒济阴成武髡钳庞绥等百六十八人刑竟,仅以本郡致书校计,应诏书,岁刑遣归田里。范、朗、崇叩头死罪。即日书谨到,辄实占:均所居高迁里……”④长沙市文物考古研究所等编:《长沙五一广场东汉简牍选释》,中西书局,2015年,第145-146页。这与记载某人名数的简牍性质不同,如五一广场东汉简牍竹简2010CWJ1③:263-59:“零陵湘鄉南陽鄉新亭里男子伍次,年卅一,長七尺,黑色。持㯂,一㮴(艘),絹三束,矛以隻”⑤长沙市文物考古研究所等编:《长沙五一广场东汉简牍选释》,第177 页;长沙市文物考古研究所等编:《长沙五一广场东汉简牍(貳)》,中西书局,2018年,第223页。男子伍次的户籍虽然登记在新亭里,但其可能并不在新亭里内居住,或居住在当时已经十分普遍的丘内。而木两行CWJ1③:314 所谓“均所居高迁里”反映实际居住地是里。东汉中期今湖南长沙一带在社会经济的发展与人口增加等因素的推动下,宅院或房舍布局较为分散的“丘”逐渐演变为具有普遍性的新居住形式。这则材料说明即便在如此背景下,闾里作为实际的居住区仍然存在。再如木两行CWJ1③:325-1-28:“钱十五万。到其十五年中,壬与覆买竹遂里宅一区,直钱四万六千。”⑥长沙市文物考古研究所等编:《长沙五一广场东汉简牍选释》,第190页。简中“宅一区”的实际位置是竹遂里。这说明“丘”内的居民是从闾里扩展分流出去的,虽然“丘”在不断的扩大和增多,但作为居民居住形式之一,闾里一直存在。

其次,聚集型聚落。广义上,闾里化聚落也是聚集型聚落,但这里所谓的聚集型聚落是指宅院布局相对集中,但并没有围墙、里门等建筑设施的聚落。这种类型的聚落,以辽宁辽阳三道壕遗址为代表。三道壕遗址出土了较多的铁制农具和工具,如铁犁铧、铁、铁锄、铁镰、铁臿、铁铲、铁锛、铁凿、铁刀、铁匕、铁锥等,这充分说明农业是三道壕遗址汉代聚落居民的主要生产活动之一,从而可以确定该遗址是一处农业聚落遗址。从每个宅院均有畜栏来看,这里肯定也存在一定规模的畜牧业,只是由于没有农田遗迹的发现,暂无法确定农业与牧业在该遗址生产活动所占比重。此外,7 座窑址的出现,又说明这里存在专业的制陶手工业。可见,三道壕遗址丰富的内涵使其性质具有了多样化的特征。从遗址内出土的大量铜镞与铁镞来看,该遗址带有很强的军事色彩。结合其所处汉代东北部边疆地区的地理位置与该地区的政治形势分析,三道壕遗址可能是一处带有屯垦性质的汉代农业聚落遗址⑦符奎:《秦汉农业聚落的形态与耕作技术——以三杨庄遗址为中心的探讨》,博士学位论文,郑州大学,2013年,第12-13页。。三道壕遗址发掘面积约为1万余平方米,一共清理出宅院6处,水井11眼(包括陶管水井与土窖井),陶窑7座,铺石道路2 段等遗存。各宅院正门南向,或稍偏东西,彼此之间互不连接,近的相距16 米,远的约30 米或更远。可见,宅院的建筑布局比较散乱,似没有经过仔细地规划。宅院一般由房屋、水井、厕所、畜栏、土窖等组成,而陶窑位于宅院之间①东北博物馆:《辽阳三道壕西汉村落遗址》,《考古学报》1957年第1期。。

小寨遗址位于河南省遂平县西南约13 公里的诸市乡小寨村西,遗址东西长400 米,南北宽300 米,面积约1.2万平方米,是战国晚期至东汉时期、以西汉时期为主的聚落遗址。1975年对因当年特大洪水冲刷出来的部分遗址进行发掘,主要清理出7条道路和28眼水井遗存,但未发现居址遗存②河南省文物研究所:《河南遂平县小寨汉代村落遗址水井群》,《考古与文物》1986年第5期。。遗址内的道路分布十分规整,为东西向与南北向整齐排列,而水井也有规律不等距地呈六行与道路平行分布。白云翔认为:“如果说水井是宅院建筑的基本组成部分,那么可以认为其宅院是沿道路两侧成排分布的,并且分布密集。”③白云翔:《秦汉时期聚落的考古发现及初步认识》,中国社会科学院考古研究所、河南省文物考古研究所编:《汉代城市和聚落考古与汉文化》,科学出版社,2012年。刘海旺认为:“该遗址可能从战国晚期或西汉初期开始,就有居民按规划、较为有序和集中地聚居,并且这种聚居方式一直沿袭到东汉,这可能与文献和简帛记载中的当时里居方式有关。这是否是一种有围墙的农耕闾里聚落形态或没有土围墙的散居聚落,尚需要更多的考古发现予以实证。”④刘海旺:《河南秦汉考古发现与研究概要》,《华夏考古》2012年第2期。

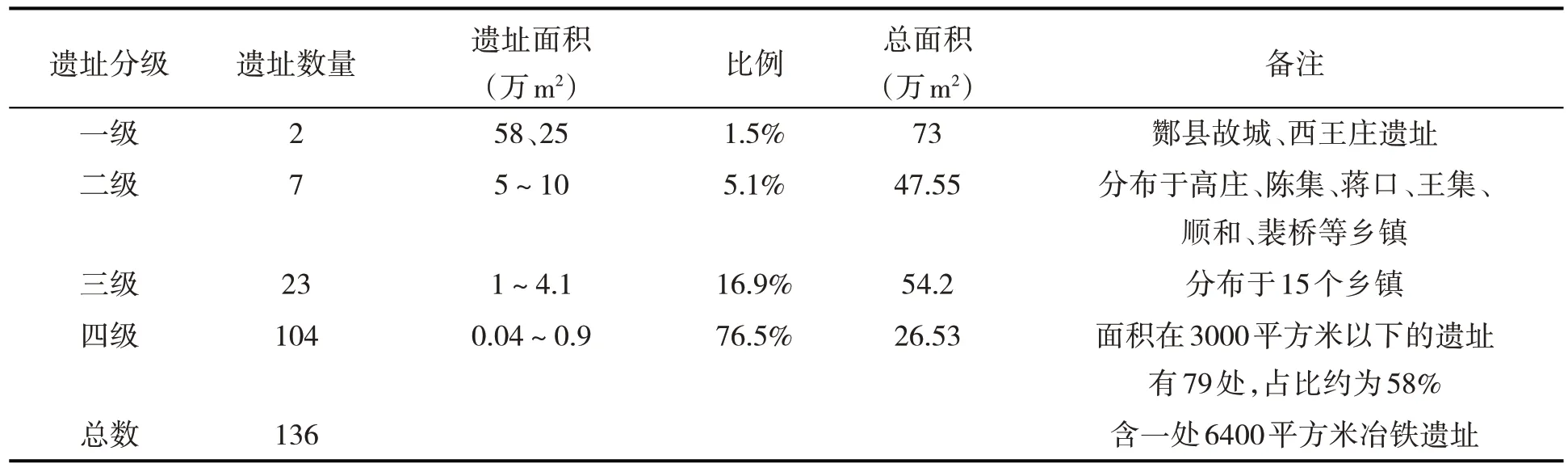

考古调查资料显示,没有围墙的聚集型聚落在汉代相当普遍。永城市汉代聚落遗址的考古调查显示,遗址按照面积的大小可以分为四级(表1),如果从是否筑有防卫墙体(城墙)来区分这些遗址是城邑或聚落,显然,城邑是极少数的,聚落占绝大多数:第四级遗址的全部(76.5%)、第三级遗址的绝大部分、第二级遗址的部分应属于没有围墙的聚落⑤刘海旺:《中原地区汉代聚落试探》,《中原文物》2016年第5期。。汉代没有围墙的聚集型聚落数量之所以增加,主要与社会稳定和基层社会治理政策变化有关。随着战国秦汉之际大规模战争的结束,社会逐渐稳定下来,基层人口的地区间主动流动减少⑥逃避战争与赋税等原因所导致的国家间人口流动大为减少。,人身严格控制的迫切性降低。而且鉴于秦速亡的历史教训,汉王朝对基层社会的控制策略,改变了秦政直接控制的方式,开始注重培养和利用基层社会的自然秩序(如宗法血缘关系)进行统治。因此,在人口增加,聚落逐渐扩大和增多的情况,一些新增聚落并没有统一建造里门、垣墙等封闭性措施。随着时间的延续,这些没有围墙的聚集型居住点逐渐成为聚落的主要形态。聚集性聚落内,物质化的建筑设施虽已不存在,但是闾里的行政组织仍然存在,设置有里正、里父老等吏员,以履行闾里的行政管理职责,当然在新的形势下吏员的设置及职责也在不断地变化。

表1 永城市范围内汉代遗址调查统计分级表

最后,分散型聚落。白云翔将该类型聚落布局结构概括为“散点式”,即聚落内部的宅院与宅院之间有较大的间隔地带或以农田相间隔,认为三杨庄遗址汉代聚落是其“最为典型”的代表⑦白云翔:《秦汉时期聚落的考古发现及初步认识》,中国社会科学院考古研究所、河南省文物考古研究所编:《汉代城市和聚落考古与汉文化》,科学出版社,2012年。。实际上,如果从历时性的角度分析,分散性聚落是从聚集型聚落(包括闾里化聚落)中分离出来的新聚落,并且最终会发展成聚集型聚落。这也正是目前被忽略的一个问题,在对三杨庄遗址汉代聚落进行分析时,基本上是静态的视角,仅将它视为与闾里化聚落和聚集型聚落不同的一种聚落形态。刘海旺认为:“三杨庄遗址呈现的是田宅相接、宅建田中、宅与宅隔田相望的空间布局景象,可能代表着汉代聚落的另一种形态——相对散居型聚落。”①刘海旺:《中原地区汉代聚落试探》,《中原文物》2016年第5期。所以,虽然从共时性角度分析,分散型聚落与闾里化聚落、聚集性型聚落在某一时间断面上确实是共存的,将它们视为三种聚落形态是有道理的,但是从事物动态发展的角度看,三杨庄遗址汉代聚落是因为黄河洪水泛滥而被迫中断发展,故而呈现出较为分散的状态。

三、三杨庄遗址汉代聚落形态的意义

三杨庄遗址汉代聚落所在的文化层下,还有一层被泥沙覆盖的战国至西汉中期农耕层。一些遗迹、遗物的类型学特征表明三杨庄遗址汉代的聚落形成于西汉晚期,新莽时期或东汉初期就已经被黄河泛滥的洪水所淹没。故此,三杨庄遗址汉代聚落的发展时间短暂,并没有完全形成规模和稳定下来。如果忽略遗址内道路与宅院的关系,三杨庄遗址汉代聚落内各宅院的布局确实具有分散性特征。但是聚落的形态并不只仅仅涵盖宅院的样式与分布特征,除宅院与宅院的空间关系外,宅院与聚落内其他功能性建筑、宅院与为聚落居民提供物质资料来源的自然环境、宅院与其他聚落或居住区之间的空间关系,也是决定聚落形态的重要因素。作为聚落与外部世界沟通的道路系统,其功能是否完备对聚落的发展有着重要的影响。故此,当将宅院与道路的空间位置关系纳入分析视角后,将发现已发掘的四处宅院和探明的其他几处宅院的分布,带有明显的规律,即沿着遗址内一条南北主干道分布。位于今颛顼帝喾陵东西垣墙外面的遗址,目前性质不明,结合颛顼帝喾陵周围分布的晚期墓葬,推测它们有可能是汉代的墓葬区②刘海旺:《三杨庄汉代聚落遗址考古新进展与新思考》,《中国史研究动态》2017年第3期。。这种布局与三道壕遗址和小寨遗址宅院的布局特征类似。虽然这两个遗址均未全面发掘或各类遗迹总体分布情况也未探明,而且就三道壕遗址而言,学界往往仅用相对集中的六处宅院和三杨庄遗址比较,忽略了与这六处宅院隔路相望的第七号宅院的存在及其所反映的聚落结构特征,但根据已经知道的局部情况可以判断,三道壕遗址、小寨遗址与三杨庄遗址汉代聚落一个共同的特点就是均沿道路两侧分布。

根据出土遗物,郑君雷认为:三道壕遗址“各居住址均有可能始建自战国末期,增修沿用至新莽,大致经历战国末期—西汉前期、西汉中期、西汉晚期、西汉末期—新莽四个阶段,居住址和土窖井建筑材料和建筑方式也在逐渐进步。”③郑君雷:《辽东汉代乡聚的性质、形态和社会生活——辽阳三道壕遗址补议》,魏坚、吕学明主编:《东北亚古代聚落与城市考古国际学术研讨会论文集》,科学出版社,2014年,第85页。小寨遗址的时代是战国晚期至东汉时期,以西汉时期为主。从聚落存在的时间长短上分析,三杨庄遗址汉代聚落与三道壕遗址、小寨遗址最大区别就是前者的短暂性,可以说到其废弃时止,它仍然处于发展状态中。三道壕遗址与小寨遗址聚落形态的最终面貌是经过长时段的发展逐渐形成的,不少建筑经过多次的翻修,或者是后期逐渐增修而成,并最终呈现为排列相对有序的聚集状态。三杨庄遗址与三道壕、小寨遗址一样,聚落内的各宅院沿道路排列,只是彼此间距要比后两者明显远的多,这是因为聚落正处于发展的初期,尚未最终定型。如果聚落存在的时间能够得以延长,宅院将逐渐增多,布局将更加密集。正如王彦辉所指出的:“这些新形成的聚落或依地势走向,或按先占取得的原则,庭院之间的间距最初可能较大,但随着外来户的增多和分户别居等因素,庭院的布局就会越来越密集。”④王彦辉:《秦汉户籍管理与赋役制度研究》,中华书局,2016年,第201页。刘海旺认为:“三杨庄汉代聚落遗址所表现出来的聚落形态可能既是汉代聚落的其中一种形态,也可能是许多汉代聚落发展的初步阶段的一种普遍形态。”①刘海旺:《三杨庄汉代聚落遗址考古新进展与新思考》,《中国史研究动态》2017年第3期。因此,三杨庄遗址汉代聚落的形态是被黄河泥沙所凝固的汉代普通聚落的过渡状态,其代表性或典型性是它的发现展示了汉代聚落形态逐步发展成型的动态过程。

郑君雷通过对三道壕遗址宅院建筑结构、布局、形态等特征的分析,指出:三道壕“聚落布局至晚在西汉中期以后未见大的变动,各阶段的宅院格局和设施配置也基本相同。”②郑君雷:《辽东汉代乡聚的性质、形态和社会生活——辽阳三道壕遗址补议》,魏坚、吕学明主编:《东北亚古代聚落与城市考古国际学术研讨会论文集》,第87页。聚落作为人类进行物质资料生产与日常生活的物质载体,在社会经济形态、生产力水平等因素固定的前提下,居住区大小及其结构形态与周边提供物质资料的自然界处于动态的平衡状态中。聚落的人口规模、居住区与周边提供物质资料的自然界之间平衡的临界点,决定了一个聚落不可能无限扩大,当其达到一定规模时,必然需要分离出新的聚落。新聚落在达到平衡状态以后,继续分离新聚落。这是当时生计模式与社会经济结构所决定的。三道壕遗址的稳定状态就是聚落内部人口与自然界达到平衡状态的表现。长沙东牌楼、五一广场东汉简牍中出现的“丘”作为一种聚落形态,也遵循着这种聚落的再生模式。需要指出的是,虽然这些被命名为“丘”的新聚落,可能规模较小,但是聚居也是其必然的选择,这与聚落本身是人类聚居点的性质分不开。五一广场东汉简牍木两行2010CWJ1①:93载:“皆曰:县民,占有庐舍长赖亭部庐蒲丘。弩与男子吴赐、杨差、吴山,备、茅与男子区开、陈置等相比近。弩与妻锡、子女舒、舒女弟县,备与子女茅……”③长沙市文物考古研究所等编:《长沙五一广场东汉简牍选释》,第127 页;长沙市文物考古研究所等编:《长沙五一广场东汉简牍(壹)》,中西书局,2018年,第112页。木牍CWJ1③:325-4-43载:“宝问少比舍男子张孙、候卒张尊”④长沙市文物考古研究所等编:《长沙五一广场东汉简牍选释》,第159页。。“比近”“比舍”的记载,说明“丘”内仍然是聚居的。木牍2010CWJ1③:169所载禹等人报复王纯案提到“今月十三日,禹于纯对门李平舍欲徼杀纯。”⑤长沙市文物考古研究所等编:《长沙五一广场东汉简牍选释》,第217 页;长沙市文物考古研究所等编:《长沙五一广场东汉简牍(壹)》,中西书局,2018年,第164页。王纯与李平对门而居,这里并未明确记载他们的住所是位于城邑还是乡野,但说明宅院与宅院之间的布局是十分整齐的。《三国志·魏书·郑浑传》记载:“入魏郡界,村落齐整如一,民得财足用饶。”⑥[晋]陈寿撰:《三国志》卷16《魏书·郑浑传》,中华书局,1982年第2版,第511-512页。可见,即便是与闾里形态不同的村落,即便是典型的秦式门闾、垣墙等建筑已经不存在,房舍的布局依然十分整齐。

三杨庄遗址汉代聚落宅院的布局虽然较为分散,但并非没有规律,结合聚落内部的道路分析,它与三道壕遗址和小寨遗址聚落宅院的布局结构一样,沿道路网格化分布,只是由于仍然处于发展阶段,各宅院之间的距离较远。根据考古调查,三杨庄村东约5千米的乔小吴村北,在与三杨庄汉代聚落遗址相同的层位也发现有宅院及房屋建筑遗迹和遗物,表明在三杨庄汉代聚落遗址周边存在有同时期若干处类似的聚落遗址;乔小吴村东约3 千米的北召村东北也发现有汉代耕土层⑦刘海旺:《三杨庄汉代聚落遗址考古新进展与新思考》,《中国史研究动态》2017年第3期。。由此可见,三杨庄遗址汉代聚落居住区与自然环境之间仍然是符合前述保持平衡的原则,仍然是一种相对聚集的形态。

四、结语

三杨庄遗址汉代聚落所表现出来的形态,与文献记载及其他考古发现的汉代聚落相比,具有一定的独特性。由于其地处黄河河滩地,聚落的形成与河滩地的开发均受到黄河泛滥的影响。从考古调查与发掘情况看,三杨庄遗址汉代聚落出现于西汉晚期,受到新莽始建国三年(11年)黄河决口的影响,在新莽末或东汉初年被黄河泛滥的洪水淹没。由于形成时间短暂,故此聚落内各宅院的分布表现出较为分散的状态。与三道壕遗址和小寨遗址这些持续存在数百年形态稳定化的聚落相比,三杨庄遗址汉代聚落自然具有特殊性,一定程度上展现了汉代聚落形态多样化的特征。但是从三杨庄遗址汉代聚落所表现出来的沿道路分布的网格化特征来说,它与三道壕遗址和小寨遗址的聚落具有同样的性质。更为重要的是,虽然坐落于黄河河滩地内,但是宅院仍然相对集中地分布于某一个特定的范围,而非普遍的散点式分布于河滩地内。

三杨庄遗址汉代聚落与其东约5 千米处乔小吴村汉代聚落的间隔性分布,说明聚落的大小受到经济形态与生计模式的制约,当聚落的人口规模达到环境承载力的上限之后,新增人口须重新选址建立新聚落。聚落不可能出现绝对意义上的分散状态,这是由聚落的社会属性所决定的。聚落的产生本身是人们结成一定的社会关系共同应对自然灾害与社会危机的生存手段。在秦汉帝国这种已经高度复杂化的社会里,聚落更是各种社会关系和组织结构的表现,不可能超脱于社会关系之上而独自存在。聚落具有自然与社会双重属性,分别规定着聚落的内部结构与外部形态。聚落的社会属性决定单体聚落的外部形态必然要聚集;聚落自然属性决定聚落规模的上限,在特定的生计模式下,受环境承载力的限制,聚落内部的人口与环境之间有一个平衡点。根据贾让《治河三策》的描述,当时河滩上聚落众多,这些聚落的内部形态应大致与三杨庄遗址汉代聚落类似,而聚落与聚落之间的空间位置关系,则应当是三杨庄遗址聚落和乔小吴村聚落似的间隔性分布。三杨庄遗址汉代聚落宅院与道路的位置关系表明,如若不是聚落持续存在时间相对比较短暂,聚落发展到稳定阶段后,其形态将与三道壕遗址和小寨遗址类似,呈现为典型的聚集状态。也就是说,三杨庄遗址聚落的形态表现了汉代聚落演变的动态过程。在人口不断增长的大趋势下,新聚落不断产生和发展,使得这种动态的形态成为当时聚落的一种常态,即普遍存在。故此,三杨庄遗址聚落的形态是汉代聚落的一种典型形态,其典型性在于它既是一种普遍存在的形态,又反映了汉代聚落发展演变的过程。