血清抗微生物抗体检测用于IBD诊断的检出率分析

丁广祥 张小芳 罗亚琴 任江 王文燕 陈佳

【摘要】 目的 分析在炎症性肠病 (IBD) 诊断中应用血清抗微生物抗体检测的临床效果。方法 74例接受治疗的IBD患者作为实验组, 选取同时间段74例体检健康人员作为健康组。两组研究对象均接受血清抗微生物抗体检测。对比两组研究对象血清抗酿酒酵母抗体、荧光假单胞菌相关序列I2抗体和大肠埃希菌外膜孔道蛋白C抗体指标的阳性率。结果 实验组血清抗酿酒酵母抗体阳性率为54.05%, 荧光假单胞菌相关序列I2抗体阳性率为25.68%, 均高于健康组的9.46%、6.76%, 差异均具有统计学意义(P<0.05)。实验组大肠埃希菌外膜孔道蛋白C抗体阳性率为2.70%, 与健康组的1.35%对比, 差异无统计学意义(P>0.05)。结论 在IBD诊断中应用血清抗微生物抗体检测的效果显著, 可以显著提升患者的检测准确率, 此方案推广意义大。

【关键词】 血清抗微生物抗体检测;炎症性肠病;诊断;检出率

DOI:10.14163/j.cnki.11-5547/r.2019.28.018

炎症性肠病 (inflammatory bowel disease, IBD) 是临床上较为罕见的肠道炎症性疾病, IBD会影响患者回肠、直肠和结肠的健康[1], 患者发病后的主要临床表现为腹部疼痛、便血等, 是目前临床较为少见的肠道炎性疾病, 该病可累及患者直肠、回肠和结肠, 以腹泻、腹痛、血便为主要症状。克罗恩病也属于IBD范围, 但是较IBD的发生率更低, 临床研究表明[2], 近年来我国的IBD发生率上升, 但是临床上对于IBD的致病因素还没有达成统一的定论, 且IBD治疗时间跨度大, 治疗有一定难度, 且治疗后患者还会反复发作, 对患者及患者家属的日常生活造成了严重困扰, 因此, 加强对IBD治疗的关注十分有必要, 由于患者在发病早期没有显著的特异症状, 因此寻找诊断准确率高的诊断方式十分有必要。本研究分析在IBD诊断中应用血清抗微生物抗体检测的临床效果, 报告如下。

1 资料与方法

1. 1 一般资料 选取2016年10月~2018年11月进入本院接受治疗的IBD患者74例作为实验组, 选取同时间段进入本院体检健康的人员74例作为健康组。实验组中男44例(59.46%), 女30例(40.54%);年龄最小23岁, 最大59岁, 平均年龄(33.05±8.69)岁;平均体重(57.84±7.64)kg。健康组中男45例(60.81%), 女29例(39.19%);年龄最小21岁, 最大62岁, 平均年龄(34.01±9.90)岁;平均体重(57.52±8.04)kg。

兩组患者一般资料比较, 差异无统计学意义(P>0.05), 具有可比性。

1. 2 纳入及排除标准 纳入标准:患者及健康人员均自愿参与本次研究并签署知情同意书。排除标准:精神疾病者。

1. 3 方法 两组研究对象均接受血清抗微生物抗体检测。护理人员收集IBD患者和健康人员清晨未进食的静脉血2 ml, 将收集的静脉血以3000转/min的转速离心, 离心10 min后分离血清和下层物质, 去上层血清在-20℃的环境中保存, 需要注意的是保存时间不能>2 h, 之后滴血清样本在反应平板并用生物薄片盖住, 在室温中放置30 min后取下生物薄片, 并使用磷酸盐缓冲液进行冲洗, 5 min后摇匀冲洗液, 使用显微镜检测患者血清抗酿酒酵母抗体、荧光假单胞菌相关序列I2抗体和大肠埃希菌外膜孔道蛋白C抗体等指标的数据, 操作规程要严格按照规范进行。

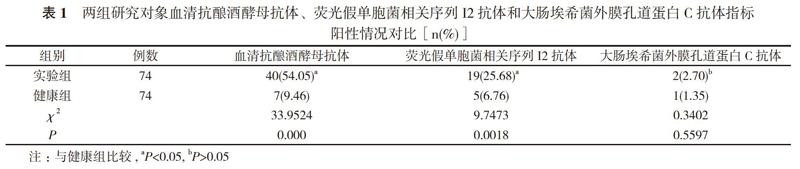

1. 4 观察指标 对比两组研究对象血清抗酿酒酵母抗体、荧光假单胞菌相关序列I2抗体和大肠埃希菌外膜孔道蛋白C抗体指标的阳性率。

1. 5 统计学方法 采用SPSS21.0统计学软件进行统计分析。计量资料以均数±标准差( x-±s)表示, 采用t检验;计数资料以率(%)表示, 采用χ2检验。P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

实验组血清抗酿酒酵母抗体阳性率为54.05%, 荧光假单胞菌相关序列I2抗体阳性率为25.68%, 均高于健康组的9.46%、6.76%, 差异均具有统计学意义 (P<0.05)。实验组大肠埃希菌外膜孔道蛋白C抗体阳性率为2.70%, 与健康组的1.35%对比, 差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

3 讨论

临床上对于肠胃疾病和肠道炎症主要采取抗炎和功能调节类药物, IBD是一种临床上较为罕见的一类肠道炎症[3], 由于IBD的致病因素尚不明确, 因此, 临床上的治疗难度也较大, 因此IBD患者要尽早诊断[4]。传统临床上对IBD患者采取内镜诊断的方式, 但是部分患者在内镜检查时不耐受, 且诊断时间跨度大[5], 患者容易出现不良反应, 使得患者在诊断过程中十分痛苦, 而常规的检查无法准确诊断患者病情[6]。因此当前临床上对于IBD诊断的方式十分关注, 可以显著提升临床治疗效果, 部分学者研究发现[7], IBD与肠道受到细菌感染存在一定联系, 这些观点的提出为IBD患者的血清抗微生物检测提供了理论基础, 血清抗酿酒酵母抗体、荧光假单胞菌相关序列I2抗体和大肠埃希菌外膜孔道蛋白C抗体等指标是临床上较为常用的血清抗微生物检测指标, 通过患者上述指标的阳性率对患者进行诊断效果确切。

本次研究结果显示:实验组血清抗酿酒酵母抗体阳性率为54.05%, 荧光假单胞菌相关序列I2抗体阳性率为25.68%, 均高于健康组的9.46%、6.76%, 差异均具有统计学意义 (P<0.05)。实验组大肠埃希菌外膜孔道蛋白C抗体阳性率为2.70%, 与健康组的1.35%对比, 差异无统计学意义(P>0.05)。与王腾勇等[8]文献研究结果基本相似。

综上所述, 在IBD诊断中应用血清抗微生物抗体检测的效果显著, 可以显著提升患者的检测准确率, 此方案推广意义大。

参考文献

[1] 张小斌, 唐宗青. 血清抗微生物抗体检测在炎症性肠病中的应用价值. 现代医药卫生, 2017, 23(2):30-33.

[2] 王甲银, 胡少红, 路兴晓. 血清抗微生物抗体检测在诊断炎症性肠病中的价值. 实用检验医师杂志, 2018, 33(18):50-56.

[3] 董明. 浅论血清抗微生物抗体检测在诊断炎症性肠病方面的价值. 当代医药论丛, 2016, 9(11):43-45.

[4] 俞静华. 血清抗微生物抗体检测对炎症性肠病诊断的临床意义. 浙江大学, 2015, 2(1):59-64.

[5] 马小波, 梁朝霞, 徐庆雷. 血清抗微生物抗体检测在炎性肠病临床诊断中的应用. 国际检验医学杂志, 2016, 22(2):25.

[6] 俞静华, 单国栋, 楼滨. 血清抗微生物抗体检测对炎症性肠病诊断的临床意义. 中华消化杂志, 2015, 10(4):50-53.

[7] 李璇, 潘芳, 刘杨. 血清抗微生物抗体检测诊断炎症性肠病的意义探究. 实用医药杂志, 2016, 4(2):12.

[8] 王腾勇, 刘锦忠, 张翠. 血清抗微生物抗体检测诊断炎症性肠病的意义初步研究. 当代医学, 2017, 24(2):47-49.

[收稿日期:2019-03-13]