合肥市自主创新政策文本分析与绩效评价

许岭 倪良新

(合肥市委党校,安徽 合肥 230031)

习近平多次强调必须“坚持走中国特色自主创新道路”。 当前,长三角一体化、中部崛起、长江经济带等区域发展战略驶入快车道, 合肥作为多重战略叠加区域,应进一步加大自主创新力度,加快推进合肥综合性国家科学中心、 合肥滨湖科学城、 合芜蚌国家自主创新示范区和系统推进全面创新改革试验区等“四个一”创新主平台建设。 纵观国内外,在科技进步与创新能力建设中,政策作用不可忽视。因此,有必要对合肥市自主创新政策进行分析和绩效评价, 为进一步完善合肥市自主创新政策体系提供实证依据。

一、合肥市自主创新政策文本分析

合肥市历来高度重视自主创新问题,2004 年11 月,合肥被批准为全国唯一的科技创新型试点城市。 2008 年,合芜蚌自主创新综合试验区成立,合肥相继出台了相应的配套改革实施方案。 2011年,合肥市在科技创新发展“十二五”规划中提出实施自主创新政策环境优化工程。总体来说,合肥市自主创新政策经历了从1.0 版到4.0 版不断演化的过程。 2006 年起,合肥市开始出台系列产业发展政策。 2009 年出台了《合肥市进一步推进自主创新若干政策措施(试行) 实施细则》(合政办〔2009〕12 号), 对于合肥市自主创新起到了良好的引领推动作用。 2013 年,合肥市产业政策发展进入第二阶段,出台《合肥市推进自主创新若干政策(试行)》(合政〔2013〕68 号)等政策,支持工业、农业、自主创新、服务业和文化产业等五大产业政策体系基本完善。 2014 年,合肥市在全国率先对产业扶持政策作出重大调整,形成“1+3+5+N”政策体系,其中“5”是指五大具体政策,包括新型工业化政策、自主创新政策、现代农业发展政策、服务业发展政策和文化产业发展政策。 2015 年至2017 年,分别对自主创新政策进行修订。 2018 年6 月,出台《合肥培育新动能促进产业转型升级推动经济高质量发展若干政策》(合办〔2018〕19 号),对先进制造业、自主创新、现代农业、服务业和文化产业等给予政策支持与资金保障。 合肥市自主创新政策体系更加完善。

(一)政策文本选择

本文选择政策文本遵循以下原则:(1)一般只涉及合肥市本级层面的政策,对于国家、省涉及合肥市的政策以及各县(市、区)出台的政策基本上不涉及。 (2)时间跨度为2014 年至2018 年,该期间为合肥市“1+3+5”政策体系涵盖期间。 对于与该期间有政策关联的个别政策也列入政策文本分析范围,例如2013 年印发的《中共合肥市委合肥市人民政府关于打造创新高地加快创新型城市建设的实施意见》(合发〔2013〕10 号)和《合肥市推进自主创新若干政策(试行)》(合政〔2013〕68 号)以及2019 年印发的《合肥市人民政府办公室关于印发2019 年合肥市培育新动能促进产业转型升级推动经济高质量发展若干政策实施细则的通知》(合政办〔2019〕16 号)也包括在内。(3)不同年份相同主题的政策重复计算,例如《合肥市促进自主创新政策》 包括2013 年至2017 年5 份政策文本。 根据上述原则,本课题选取了29 份政策文本进行分析。

(二)政策内容的编码

本文借鉴Rothwell 和Zegveld 对政策工具的分类,将自主创新政策分为供给型政策、需求型政策和环境型政策。 供给型政策工具指的是政府通过对资金、人才、技术、信息等支持的直接提供,改善相关创业创新要素的供给, 促进技术创新和新产品开发等。 本文将供给型政策具体划分为人才培育、资金支持、设施建设、科技研发等。需求型政策工具是指政府通过贸易管制与采购等手段减少市场的不确定性, 主动开拓和稳定新型产品应用市场,以拉动技术创新和新产品开发。本文将需求性政策具体划分为政府采购、 服务外包、 市场开拓、海外机构等。环境型政策工具并不是直接发挥作用, 而是作为一种外部因素对创业创新发展起到间接的影响或者渗透作用。 本文环境型政策分为金融支持、税收补贴、目标规划、知识产权和策略性措施等。确定政策工具分类后,根据政策条款这一基本单元对政策文本进行内容分析。 经筛选出的政策文本内容按照“文件编号-条款编号”编码,其中“文件编号”表示29 份政策文本序号,“条款编号”根据政策文本中的政策条款依次编号。

(三)政策文本分析

全面研读合肥市自主创新政策文本内容,选取《中共合肥市委合肥市人民政府关于打造创新高地加快创新型城市建设的实施意见》(合发〔2013〕10 号)等29 项政策作为分析样本。 (1)合肥市自主创新政策梯度培育不足。 本文编码的238 项政策条款中,主要是针对所有企业的,涉及创业企业较少, 基本上没有涉及瞪羚企业和独角兽企业。 (2)政策体系中需求型政策相对不足。 三类政策中,供给型政策占比为39.08%,需求型政策6.30%,环境型政策占比为44.54%。 (3)自主创新政策体系内部分布不均衡。供给型政策中,人才培养政策比重为38.71%, 科技研发政策比重为37.63%,资金支持政策比重为21.51%,而涉及到设施建设的政策只有2.15%。需求型政策中,市场开拓政策占比为60.00%, 政府采购政策比重为26.67%,海外机构政策比重为13.30%,而涉及到服务外包政策几乎为0。 环境型政策中,策略性政策比重最高,占比为36.79%,其次是金融支持政策,占比为31.13%,涉及税收优惠的政策比重不高,只有2.83%。各政策工具在合肥市自主创新政策体系中的具体分布见表1。

表1 合肥市自主创新政策分析情况

二、合肥市自主创新政策绩效分析

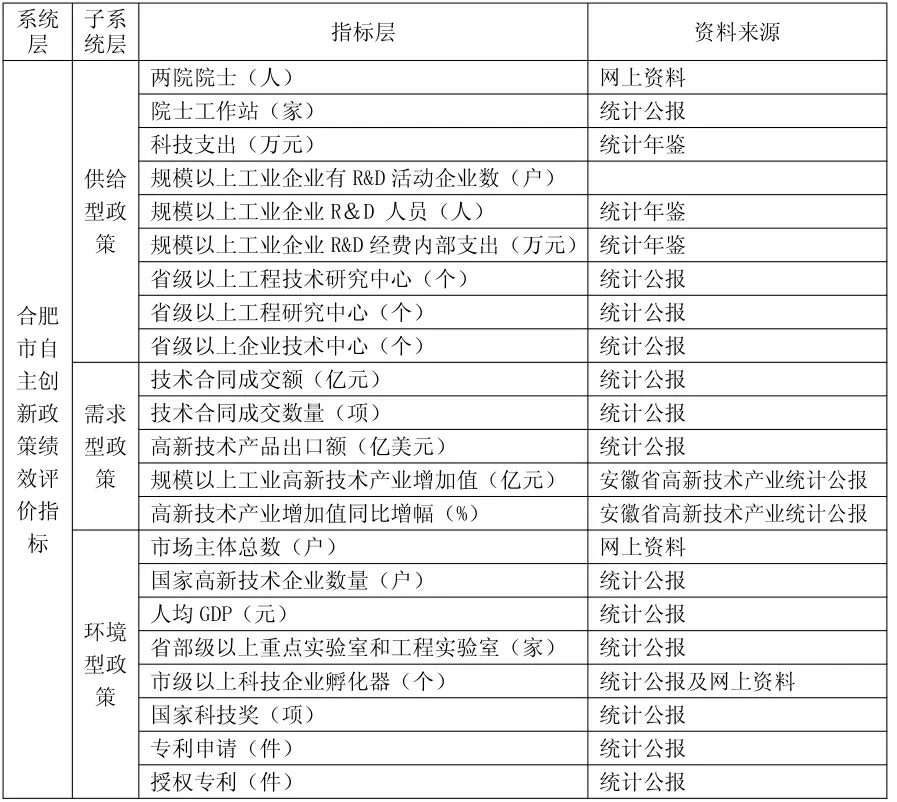

(一)合肥市自主创新政策绩效评价指标体系构建

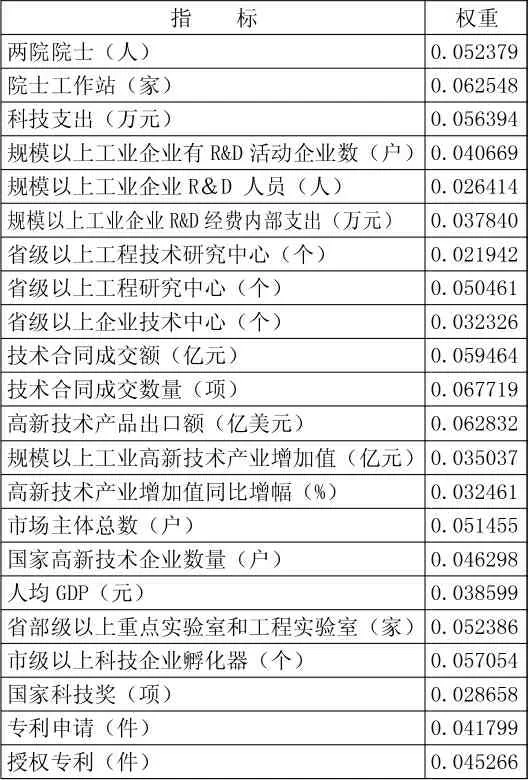

本文根据上述政策分类,从自主创新供给型政策、自主创新需求型政策和自主创新环境型政策方面来构建自主创新政策评价指标体系,选取22 个三级指标,运用模糊数学方法来量化评价合肥市自主创新政策的绩效(见表2)。

(二)评价数据获取与计算

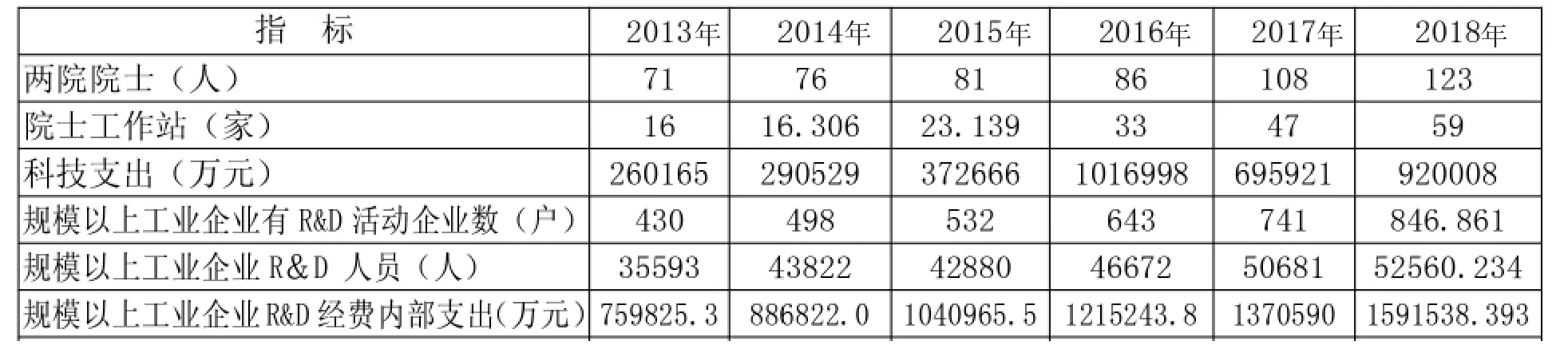

1.数据资料查找。 查找合肥市国民经济和社会发展统计公报(2013 年至2018 年),合肥市统计年鉴(2014 年至2018 年)以及网上资料,分别列出合肥市2013 年至2018 年相关指标对应的数据。

2.灰色理论预测。 对于缺失数据采用灰色理论预测, 灰色系统的具体含义就是部分信息已知,部分信息未知的某一系统。 本文所使用的是GM(1,1)模型。根据GM(1,1)模型的相关步骤,利用matlab 软件对缺失数据进行预测。 预测后的数据如表3 所示。

表2 合肥市自主创新政策绩效评价指标体系

表3 合肥市自主创新政策绩效评价相关数据

续表3

(三)熵值法计算指标权重

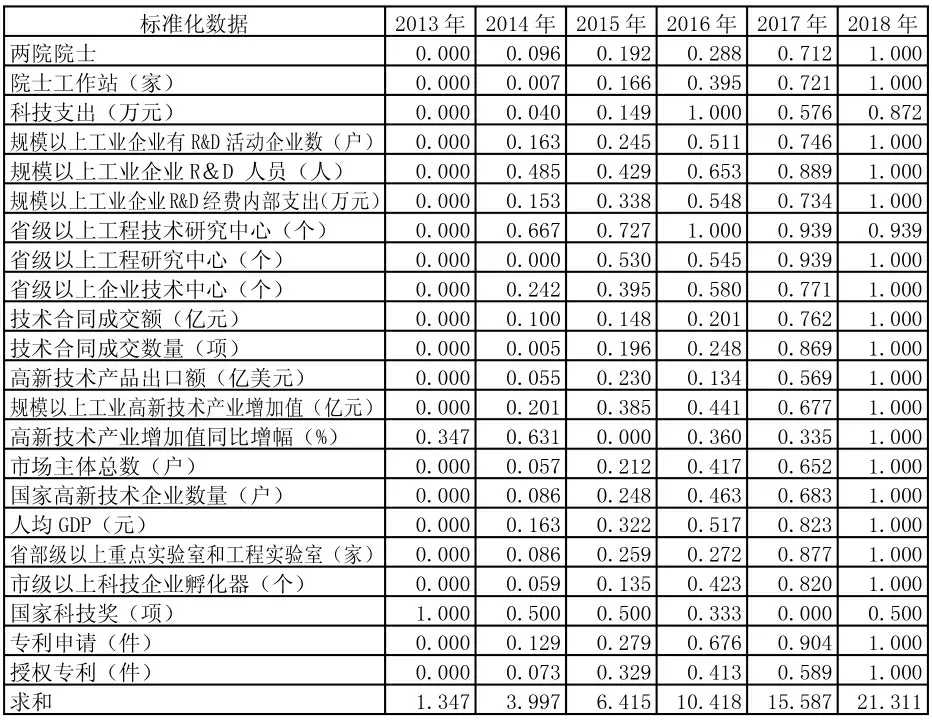

运用熵值法, 对合肥市2013-2018 年共6 年的自主创新政策进行评价,计算22 个指标变量的得分。

选取的22 个指标均为正向指标,编写熵值法相关程序,计算得到标准化矩阵,得到的标准化矩阵见表4。

表4 标准化数据

三、评价结果与分析

(一)指标权重与指标贡献度分析。 进一步分析, 得出合肥市自主创新政策绩效评价指标权重(见表5)。 由表5 可得,权重值最高的5 项指标分别是技术合同成交数量、高新技术产品出口额、院士工作站数量、技术合同成交额、市级以上科技企业孵化器, 说明这些指标对于推进合肥市自主创新的重要性, 也是下一步合肥市完善自主创新政策的重点。

表5 合肥市自主创新政策绩效评价指标权重

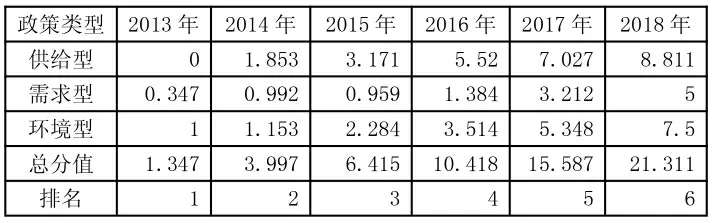

(二)供给型政策、需求型政策、环境型政策分析。进一步研究表明,供给型政策、需求型政策、环境型政策三个子系统的权重分别是0.380973、0.257513 和0.361515,这表明自主创新政策中,供给型政策和环境型政策贡献度较大, 而需求型政策贡献度相对较小, 这与前面政策文本分析得出的结论基本一致。 分年度看,除了2015 年需求型政策分值有小幅下降外, 三种政策类型都呈现分值逐年增加的趋势(见表6)。

表6 合肥市自主创新政策绩效各种类型政策分值及综合排名

(三) 合肥市各年度自主创新政策绩效评价。根据上述指标和数据进一步分析, 得出合肥市2013-2018 年度创业创新政策绩效评价分值。 可见2013 年到2018 年, 合肥市自主创新政策环境向好,总体评分值从2013 年的1.347 增加到2018年的21.311。

整体来看, 合肥市自主创新政策实施效果取得一定成效,但存在供给型政策、需求型政策、环境型政策分配不均衡以及人才支持、资金支持、设施支持等具体政策项目分配不均衡等问题。 下一步, 合肥市自主创新政策应该在以下方面加以完善。一是加大需求型政策支持力度,加大市场信息搜集、 成果推介、 市场开拓等方面的政策支持力度,设计出台面向终端的科技成果转化政策,加强企业与高校、科研机构、中介机构、域外机构合作与交流的科技成果转化政策。 二是加大创新载体政策支持力度,加大对院士工作站、市级以上科技企业孵化器、 省部级以上重点实验室和工程实验室等创新载体支持力度。 三是完善自主创新政策链条, 辨析合肥市各产业链的核心技术和薄弱环节以及创新链不同节点间衔接状况及其存在问题,分析合肥市创新链与产业链断裂割裂状况,探究合肥市科技成果转化的薄弱点、 脱节点、 梗阻点,从而补齐短板完善政策链条。