老舍:归去来兮

凤 媛

华东师范大学

不舍:去国不忘“国”

1946年1月12日,时为陪都的重庆《新华日报》刊登了这样一条消息:“(上海十日电)据悉:美国国务院最近决定聘请我戏剧界巨子曹禺(即万家宝)与老舍(即舒舍予)赴美讲学,听说二氏已接受聘约,将在最近期内准备出国。”

当时正值抗战胜利后不久,对于老舍而言,抗战八年,风雨如晦。他于1937年11月从济南流亡到武汉,抛家弃子、只身一人踏入抗战的洪流。1938年3月,中华全国文艺界抗敌协会在汉口宣告成立,老舍由于其党派上的中立立场、有口皆碑的创作实绩、甘于奉献的牺牲精神以及极好的人缘,被推举为“文协”的理事,随后又被推举为“文协”总务组的组长,实际上担任了“文协”的主要负责工作。此后七年,由于老舍尽心尽力的工作,他连续被推举担任这一职务,可以说为了“文协”的工作付出了所有的心力,同时他自己在创作方面也留下了包括长篇小说、中短篇小说、话剧、散文、诗歌、评论、鼓词、杂文等各类文艺作品,数量惊人。抗战结束后,应大部分“文协”成员的要求,“文协”改名为“中华全国文艺界协会”继续存续下去,而本应可以稍稍休息的老舍,还在为“文协”一些善后事宜的处理奔波着。

与此同时,随着抗战结束,中国国民政府的国际邦交也逐渐恢复正常。1946年,恰逢美国国务院文化关系司设立的中国项目组正式推行的最后一年,这一项目设立于1941年,主要是由美国政府出资,用于资助中美两国在文化、科技、经济等领域的人才交流。这一年,美国政府从中国选拔出来的几位杰出人才中,除了老舍和曹禺,还包括湘雅医院院长、医学教授张孝骞,齐鲁医学院院长、医学教授侯宝璋,中央研究院气象研究所所长赵九章教授,华西协和大学生物学教授、中科院院士刘承钊,金陵女子大学地理系教授刘恩兰,漫画家叶浅予,共计九人。

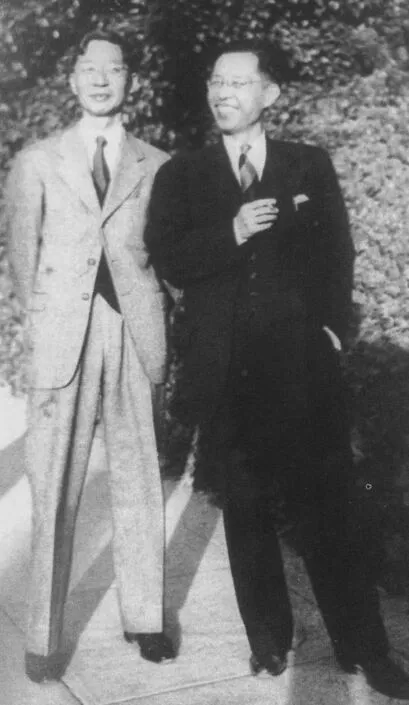

1938年于武汉

尚还沉浸在抗战胜利中的文艺界人士对于老舍和曹禺两人的受邀出访表现出了极大的振奋之情。“文协”及其上海分会、上海电影戏剧协会等纷纷为两人举办欢送会。在上海“文协”主办的欢送会上,老舍的发言仍旧保持了他一贯的幽默和谦虚的风格。他说:“报上都说我去讲学,要是讲学,我就不去了,因为我的英文不行,只是二把刀(Second knife)。美国朋友希望我们说话,我们实在是去学习的。”在和《上海文化》的编辑王敬康的对谈中,他表示此番去美国有两个目的:“第一,希望能积极沟通中美两国的文化,以促进邦谊。其次,希望好坞(笔者注:原文即为“好坞”,即好莱坞的意思)在采取他的小说摄成电影后,他能收集一笔款子,能对国内的文化人做一点有益的工作。”可见,肩负着社会各界的殷切希望,老舍对于这次旅美之行还是有着自己具体的规划和打算,能够将自己的作品进一步推进美国的读者群,为中国作家营造良好的声誉,并期创造进一步的社会影响和价值。

1946年,老舍与曹禺(右)于美国耶鲁大学

1946年3月5日,老舍和曹禺登上美军运输舰“史各脱将军”号离沪赴美。经过半个月的航行,3月20日两人抵达美国西雅图,之后辗转芝加哥、华盛顿等地,4月在纽约安顿下来。初到美国,老舍目之所及,一切都很美好新鲜。他发现大多数的美国人民都比较“热情,和蔼,活泼,可爱”,他们对中国的态度都很友好;但另一方面,他们对中国的了解还仅停留在对中国古代文化比如唐诗宋词、丝绸瓷器的赞美和欣赏上,对于今日中国的文化情形几乎是一无所知。特别是他从西雅图到华盛顿再到纽约,一路上对于美国现代文化艺术的游历,包括音乐剧、广播剧、舞剧和话剧艺术等,更让他对自己的国家在抗战期间所积累下来的话剧成就充满了信心,他甚至认为如果将这些成绩介绍给美国人民,一定会比唐诗宋词更受欢迎。老舍之所以出此断语,和他在抗战期间对话剧创作的全情投入密切相关。据统计,抗战期间,他独立创作以及与他人合作了共九部话剧,包括《残雾》《张自忠》《面子问题》《大地龙蛇》《归去来兮》《国家至上》等,这和他抗战之前几乎从未涉足这一创作领域形成了鲜明对比。显然相比较于小说,借助人物对白、肢体语言、舞台背景等艺术形式加以表现的话剧艺术,具有更加直观和形象的艺术效果,更加符合抗战时期对文学艺术宣传功能的强调。

可见,虽然身在海外,老舍心有所系的仍旧是如何将中国当下好的艺术形式和经验引荐到美国读者中。同样地,虽然已经离开了“文协”的工作岗位,但他的思维意识似乎和抗战时期保持了同样的律动。1946年6月24日,在美国科罗拉多州,老舍作了题为《中国艺术的新道路》的演讲。演讲中老舍称:“中国人已经放弃为艺术而艺术的观念。形式的美丽与完善,对于我们远不如民族与社会福利的重要,我们若能凭借我们的写作为邻人扑灭火灾,则我们将较之获得诺贝尔奖金更觉满足。”老舍在抗战时期实际主持和承担了中国文艺界的领导工作,所以这番演讲于公而言,是中国文艺界的实际领导人将中国当前文学发展的真实情形介绍给美国社会;于私而言,亦可见出这种强调文学艺术为现实政治服务的“抗战思维”对于此时老舍创作意识仍旧产生着深切影响,这和他在抗战前所主张的文艺最宜和政治无涉的自由主义文艺观形成了鲜明对照。但老舍的这种对文学艺术现实功能的强调,出发点仍旧是落在文艺要为国家和民族大计服务上,是他“国家至上”这一朴素的价值理想在具体文艺实践中的一种反映。

困惑:“这是地道受洋罪!”

访美头一年的生活丰富而又忙碌,随着时间的推移,老舍对美国社会的实际情形又有了进一步的了解。1946年6月20日,他受邀在旧金山发表广播演讲,其中就提到“不要以为美国人的生活是十分圆满的,在美国全国也有很多困难的问题,比如劳资纠纷、社会不安,我们也要研究他们社会不安的原因,我们不要过分重视别人,轻视自己,也不要过分重视自己,轻视别人”。较之于初来乍到时期的兴奋和新鲜,老舍此时已经开始逐渐用一种冷静客观的态度来观察他身处的这个社会。几个月之后,他应邀来到萨拉托加斯普林斯(Saratoga Springs)的“雅斗”(Yaddo),“雅斗”是位于美国纽约州中东部的一所大花园,占地约一万多亩。园内有松林、小湖、玫瑰圃、楼馆与散在松荫下的单间书房。此园原为私产,园主喜好艺术,在他去世后,继承者们便组织了委员会,把园子开辟为接待艺术家创作的场所。从1926年开始,“雅斗”已经招待了超过五百位艺术家。老舍在“雅斗”停留了约一月的时间,继续《四世同堂》第三部的创作。在那里他还结识了美国进步作家史沫特莱。一次他和史沫特莱相约去市里吃饭,在饭店亲眼看见了两位黑人遭到饭店店员的不公正对待,幸而有史沫特莱从中调解,方才为两位黑人朋友化解了尴尬。这次经历也让老舍切实地感受到,号称民主国家的美国,在其光鲜的表象之下,也存在着严重的种族危机。

另一方面,美国人的这种种族优越感还在以另一种形式隐隐地刺痛着老舍的心。众所周知,早在赴美之前,老舍已经凭借《骆驼祥子》的英译本,在美国社会获得了相当的声誉和口碑。尽管译者伊文·金(Evan King)对《骆驼祥子》作了较大的改动,但这一译本却在商业上获得了很大的成功,成为了美国“每月佳作俱乐部”的选书和当年的畅销书。到了美国之后,作为畅销书作家的老舍频频受到邀约进行公开演讲。在马不停蹄的演讲活动中,老舍却愈发感觉到了一种困惑。他感到美国公众对他的欢迎,只是出于对一个黄皮肤的畅销书作家的兴趣而已,他们似乎并不关心中国国内的真实情形以及那些还处在水深火热中的普通民众的生活。这让一心希望让美国民众了解并理解国内同胞生活境遇的老舍既失望又懊恼。

同时在这一时期,老舍在美国某些场合的发言又被美国媒体别有用心地加以曲解,并刊登在公开媒体上,导致远在国内的朋友们看到相关报道后对老舍产生了误解,这就是1946年发生在老舍身上的“原子谈话”事件。据同行的曹禺回忆说,1946年他和老舍应邀出席一个科学家讨论原子能的会议。会上他们被问到是否应该将原子能秘密向苏联公开,老舍因为虑及原子武器的扩散会危及无辜平民,所以就说不应该将原子能的秘密向苏联公开,之后美国媒体断章取义称老舍反苏。消息传到国内,“文协”中的一些老朋友包括郭沫若、茅盾、田汉等不明就里,纷纷写文章批评老舍,老舍得知后异常伤心。此事后经老舍本人以及吴祖光的辟谣终归平息,但总归在老舍内心生下了芥蒂,特别是对于自己身处美国社会的一言一行更加谨慎,这也是造成他对留美生活心生不满的一个重要原因。

此外,身在异国他乡,从文化背景、欣赏趣味到生活习惯等多方面的差异,也让老舍备感生活的不便和不自在。由于美国政府对他们的资助非常有限,老舍和曹禺很快就从最开始到达纽约时由朋友高克毅(即乔治高)为他们安排的一家高级住宅旅馆——史丹霍酒店搬出(据乔治高的回忆,这里地区幽静,绿荫夹道,颇有欧洲风情,很适合作家的休憩和写作),搬到了另外一座观光旅馆里,后者环境嘈杂喧嚷,人群杂居,唯一的好处就是房价较为便宜。在原定的讲学期满,曹禺回国之后,老舍孤身一人在美国开始了独居公寓的生活。在这里,“洋饭吃不惯,每日三餐只当作吃药似的去吞咽。住处难找,而且我又不肯多出租钱,于是又住在大杂院里”。对于周围喧嚷嘈杂的环境,他也非常不适应。他坦言:“我讨厌广播的嘈杂,大腿戏的恶劣,与霓虹灯爵士乐的刺目灼耳。没有享受,没有朋友闲谈,没有茶喝。于是也就没有诗兴与文思。”1947年在写给老朋友臧克家的信中,老舍不无心酸地写道:“外面是十里洋场,我守着斗室,冷冷清清。”可见,异国生活带给老舍的不仅是物质上的捉襟见肘,更是缺少了故国母语文化环境的滋养,精神世界的日渐枯竭,这对于眷恋故土而又心性敏感的老舍而言,无疑是一种痛苦的精神煎熬。加之这一时期的四处奔波、连日劳累,老舍的身体也频繁出现状况,此前辛劳留下的那些老病根:头昏、痔疮和腿病接二连三地向他扑来,而在美国“去见个医生比去见希特勒还难”,老舍抱着能忍则忍的态度,放任它去。所以,孤寂到枯竭的心境加之恶劣的身体状况,老舍在美国的生活状态可想而知。

徘徊:“一切都不易决定”

1947年3月,在美国一年访学期满后,曹禺先行回国,老舍由于顾及《四世同堂》第三部的创作,并忙于自己小说的英文翻译,遂申请在美国再停留一年。一年之后的1948年2月,在写给台湾国语日报社的老朋友何容的回信中,老舍介绍了自己这两年在美的情形,他写道:“第二年,专心写作。可是,每天一打开报纸,就什么也干不下去了。‘四世’三部至今还未写完。寂寞,饭食不可口,还有多多少少的小的别扭,结果是体重未增,头昏如故。”之所以会“一打开报纸”就无法工作,说明老舍虽然身在海外,但时时刻刻却心系着当时正处在内战中的国内时局。在政治立场上,老舍虽然是著名的无党派人士,但远离政治并不代表他不心系国事。事实上,他于1937年11月决意从济南奔赴汉口时,就已经义无反顾地将国家与民族的利益为先作为自己的价值理想。在主持“文协”工作的八年中,老舍一方面对国共两党之间极其微妙的关系体会颇深,另一方面则对于国共两党双方谁更加全情投入抗战有了重新的认识。特别是在这一时期的工作接触中,老舍对中国共产党的领导人之一周恩来产生了极好的印象,认为他“大公无私,为国为民”,这一点和姓“国”还是姓“共”的政治立场无涉,但却恰恰是老舍最为认可的人格品性,并由此也加深了他对抗战中全力抗敌的中国共产党的信任。当然,这种倾向也引来了国民党右翼分子对老舍的诸多不满,乃至对其言行上的监控和打压,这已足够让老舍对在民族危难之际仍旧蝇营狗苟的国民党右翼分子心存罅隙。

在提及归期问题时,老舍在信中这样写道:“今年三月应回国(护照的关系),可是……问题之大,如寻自尽时之不易决定。美国不高兴留外国人在这里(新颁法令,限制极严),我不肯去强求允许延期归国,但是回去吧,又怎样呢?”何容与老舍交谊甚厚,由于出身、经历和性情的相似,他们是属于那种精神上互相投契的知己。照理说,在这封写给知己老友的越洋回信中,老舍应该是袒露胸怀,但书信的字里行间却有点闪烁其词,特别是对于自己究竟到底要不要回国的问题上,似乎有难以开解的苦衷。这点可以从老舍在信中所说的“如寻自尽时之不易决定”的不乏夸张的比拟中见出。那么到底是什么原因导致老舍在要不要回国的问题上如此纠结呢?其实这封信倒也给出了一些答案。

在这封信的后半部分,老舍提到了英国的伦敦大学东方学院,也就是他1920年代曾经在那里教书五年之久的“母校”,约他回去继续教书。对于这一邀约,老舍也称“不易决定去否”,因为那边“生活极苦”,他担心“身体吃不消”。同时,他又强调“社会秩序也许比国内好”,可见对于当时国内正处在动荡不安的内战局面,一心希望有所安定便于创作的老舍是有所忌惮的。而更为重要的是,老舍在这一时期对国内时局的密切关注中也逐渐加深了对国民党蒋介石政府的失望。在写这封回信的大约半年前,老舍和他的另一位老朋友冯玉祥将军在纽约见面。老舍和冯玉祥在抗战时期就结下了深厚情谊,此番冯玉祥来美,老舍专程去探望,谈话间他为冯玉祥推荐了一本名叫《希特勒的下场》的书,他称现在的蒋介石就和当年败局已定,却还到处杀人、疯狂肆虐的希特勒一样,已经是人神共愤。显然,老舍此时对蒋政府已经不再抱有任何希望,但国内战局最终将导向何处,民族和国家的未来究竟会如何,老舍也非常茫然,所以才会有“回去吧,又怎样呢”的疑虑。另一方面,这几年饱尝异国孤寂的老舍,深切地体会到“在国外的总是想回去”,究竟何去何从,他“茫茫然如丧家之犬”,“不知如何是好”,这可以说是造成老舍纠结于是否回国的一个重要原因。

《四世同堂》英译本

除了忙于翻译《四世同堂》,老舍还被小说《离婚》的翻译一事弄得焦头烂额。这事源于《骆驼祥子》的英译者伊文·金此番又想故伎重演,在不照会原著作者的情形下开始改译《离婚》。不仅故事的很多情节都遭到了无端篡改,老舍在原著中蕴含的深意也被肢解得支离破碎、面目全非。老舍赴美后,得知此事,非常气愤,撰文向美国读者介绍了《离婚》这部小说的创作意图和主要的故事情节,希望能阻止金的这种行径。但岂料,金非但没有停止改译,反而通过律师对老舍加以威胁。老舍无奈之下,一方面约请美籍华人作家和翻译家郭镜秋女士来翻译《离婚》,并希望赶在金的伪译本面世之前能够出版;另一方面,他通过在国内的出版家赵家璧找到了《离婚》在国内初版时的版权登记证书和出版登记号,在美国的出版代理人大卫·劳埃得(David Lloyd)和美国作家,也是老舍的好朋友赛珍珠(Pearl Buck)等人的帮助下,为维护自己的正当权益和金继续理论。同样在这部小说的翻译中,老舍对《离婚》也作了一定程度的修改,这样他当时的工作节奏就变成了白天和郭镜秋一起翻译《离婚》,晚上则和浦爱德一起工作三小时翻译《四世同堂》,还要兼顾着和金进行着“丑恶的奥林匹克赛”。1948年6月左右,老舍又开始了一部新小说《鼓书艺人》的创作和翻译,合作者同样是郭镜秋,这次老舍采取的是一边写一边译的方式,他以每天两千字的速度进行写作,前三章完成后即交给郭进行翻译,这样的工作节奏也成为他一时难以脱身返国的原因。

《鼓书艺人》英译本

转机:“中国不久将获新生了”

就这样,一方面是国内战局的瞬息万变,一方面则是应接不暇的写作和翻译工作,同时还要应付不时袭来的病痛的困扰,老舍这一时期在美国的生活可谓是既忙碌又焦虑。回国的日期尽管一推再推,但老舍的内心似乎倒是愈加平静了。1948年秋,原国民党资深党员王昆仑为了摆脱国民党保守派的政治倾轧,托辞访美,期间曾会晤老舍多次。其时王已经加入中国共产党,并受党的指示诚邀老舍回国筹备参与新中国的建设工作,老舍表示等手头工作一结束,他就会回国,回解放区。1949年年初,由于腿疾再犯,老舍不得已住进了纽约的巴瑟·埃斯乐医院接受治疗,而此时国内的战局正进入到白热化阶段,在历经了辽沈、淮海、平津三大战役后,中国共产党势如破竹,全面占据了战局的主导地位,而国民党则在这种强烈攻势下节节败退,苟延残喘。病愈出院后的一天,老舍打电话给他在“雅斗”认识的日本作家石垣绫子,说要请他们尝一尝自己做的中国菜。此前,老舍也经常和石垣绫子等其他外国作家一起聚会,但这次老舍要亲自操刀一展厨艺,而且是在他病愈出院后不多久,石垣绫子推测,一定是老舍身上发生了什么重要的事情。果然一见面,石垣绫子就发现老舍那天的精神特别好,以前时常浮现在他脸上的那种郁郁寡欢、闷闷不乐的神情一扫而光,现在他的面庞是红红的,声音也响亮了很多。石垣绫子回忆说,老舍当时用了一种激动的声音告诉他们:“中国不久将获新生!”原来那天正是中国共产党解放上海后不久,老舍充满希望地说,上海这个城市过去是集犯罪、间谍、通货膨胀等毒瘤于一身的地方。如今上海解放了,病巢正被一扫而空,就由此可知,共产党完全可以掌握好、治理好全中国。对于蒋介石,老舍已经完全看清了他拙劣的政治手腕和视民众如草芥的政治把戏。他还痛斥当时美国的杜鲁门总统采取了和蒋一样的压制思想的专制政策。对于自己的未来,老舍告诉石垣绫子说:“不管遇到什么样的苦难,我仍是中国的作家。光是在美国是写不出什么东西的。不和中国民众共同生活,耳畔消失了华语乡音,那么我写不出真正的文学作品。”在告别之时,老舍对石垣绫子说,“中国已经有希望了,我要尽快回中国去”(石垣绫子:《老舍——在美国生活的时期》,《新文学史料》1985年第3期)。这次聚会,可以算作是老舍在美国和外国友人的临行告别。经过了抗战,本来就对中国共产党心存好感的老舍,在此时可以说在情感上已经完全站在了共产党这边。他逐步认识到这个政党是把为老百姓谋福祉的目标放在最为重要的位置上,这个政党也完全可以肩负起维护民族利益、振兴国家大业的重任。国内战局的日益明朗化与日俱增地鼓舞着老舍归国的意愿,而此时的共产党高层更是频频向老舍抛来橄榄枝,邀请他回国参与新政权的建设。1949年6月底,中华全国文学艺术工作者第一次代表大会在北京召开,周恩来在会上授意来自解放区和国统区的作家们邀请远在美国的老舍回国。不久,由郭沫若、茅盾、周扬、丁玲、阳翰生、曹禺、田汉等三十多位作家联合署名的邀请信,几经辗转传递到了老舍的手里。这封热情洋溢的来信对孤居海外几年的老舍而言,无异于雪中送炭、暗室逢灯,愈发激荡起了他要归来的心意。这封信老舍一直视为珍宝,随身携带。

在陆续完成了手上的工作之后,老舍终于在1949年10月初从美国旧金山启程,乘坐威尔逊总统号轮船取道香港,转赴北京。一路艰难的颠簸辗转自不必说,11月4日,他终于到达香港。由于船票一时难以搞到,老舍在香港又滞留了二十余天。12月9日清晨,老舍抵达天津大沽口码头。再次回到阔别多年的故土,“看到冰雪,和河岸上的黄土地”,老舍已是热泪盈眶。在天津稍事停留后,老舍就迫不及待地回到了他日思夜想的故乡北平。回到北平的第二日,周恩来就接见了他,他和周恩来原本就是故交,此次周恩来以政务院总理的身份接待他,更说明了共产党最高决策层对于初回故土的老舍的欢迎和接纳。而老舍回国之后,目力所及,无论是天津还是北平,都是一派欣欣向荣、严整有序的新气象,这让老舍更加坚定了对共产党政权所领导的新中国的支持和拥戴。1950年1月4日,中华全国文学艺术界联合会(简称全国文联)在北京饭店举行联欢会,既是为庆祝新中国成立后的第一个新年,也是为了欢迎老舍旅美归来。老舍在会上见到了很多老朋友,也向他们敞开了郁结已久的心扉,他批评了美国的文学艺术处处渗透着金钱气息的现状,并对自己未能和老朋友们一起经历国内的解放战争表示愧疚,他说他愿意通过自我学习提升修养,参与新中国的建设。2月13日,在全国文联第四次扩大常委会上,老舍被提补为文联的全国委员会委员,随后他又被委任以多个重要的协会、团体的领导工作,包括政务院文教委员会委员、中国文联副主席、北京市文联主席、北京市人民政府委员等。和1937年11月那个义无反顾地奔赴抗战第一线的身影似曾相识,我们再次看到了一个热情高涨、激越昂扬地投身新中国文化建设的老舍。从抗战期间全身心地奉献“文协”,到建国初期投身火热的新中国建设,老舍看似无缝对接地完成了从“旧人”到“新人”的转变,而这背后则始终是“国家至上”的价值理想对他的召唤和引领。