张元济先生的一封信

唐吉慧

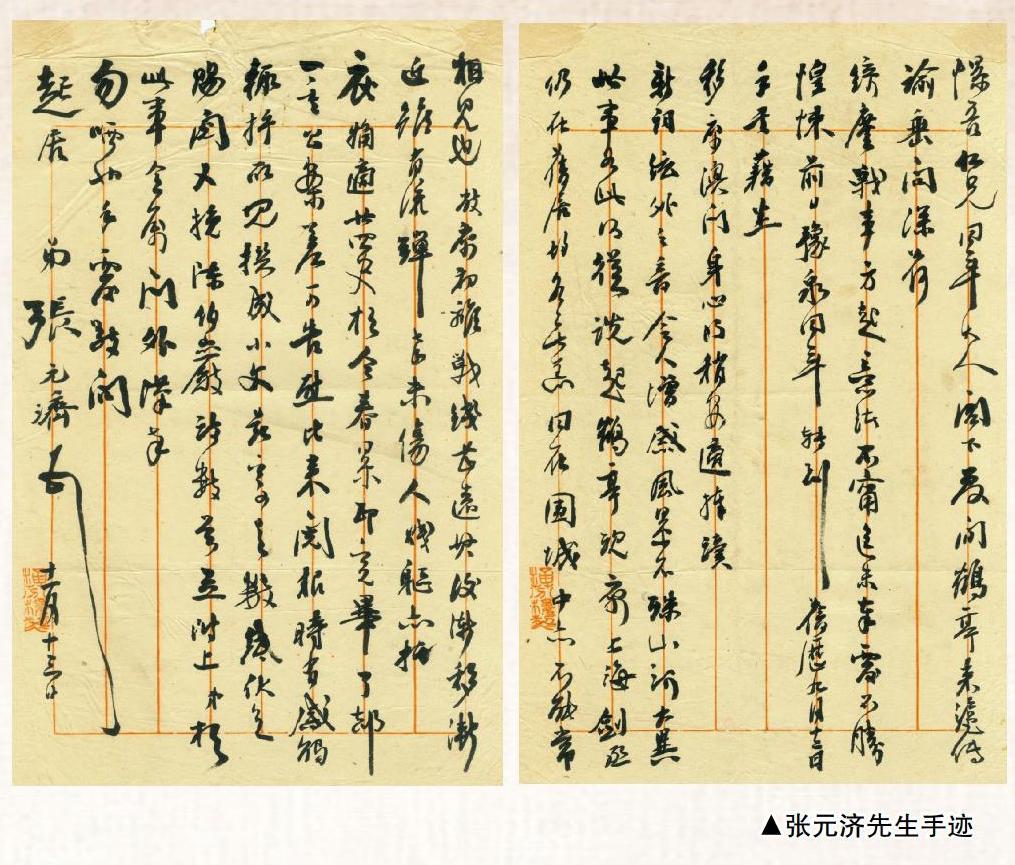

多年来,笔者一直留意收集近现代文化人物手迹。因极为崇敬张元济先生——先生是一位杰出的出版家、教育家、爱国实业家,为中国文化出版事业的发展作出了卓越贡献,外加笔者与张元济先生的孙女张珑老师较为熟稔,常相请益,于是对元济先生的手迹格外关注,以下这封他于1937年写给近代学者、诗人汪兆镛的信即是笔者所收集的其手迹之一。

1937年8月13日,淞沪会战爆发。11月13日,张元济写了封信给友人汪兆镛,信中说:“战事方起,意绪不宁,迄未奉复,不胜惶悚。前日豫泉同年转到旧历九月十二日手书,藉悉移寓澳门,身心得稍安适。捧读新词,弦外之音,令人增感。风景不殊,山河大异,世事如此,何从说起。鹤亭现寓上海,剑丞仍在旧居,均各无恙。同在围城中,亦不能常相见也。敝寓初离战线甚远,其后渐移渐近,虽有流弹,幸未伤人,贱躯亦托庇粗适。《廿四史》于今春景印完毕,了却一重公案,差可告慰。比来阅报,时有感触,辄抒所见,撰成小文。兹寄呈数纸,伏乞赐阅。又挽陈伯岩诗数首并附上,弟于此事全属门外汉,幸勿哂也。手复。敬问起居”。

经历过“一·二八”事件,张元济明白,战争对一个国家的人民、一个国家的文化造成的伤害和毁灭有多么惨绝人寰。“一·二八”事变中商务印书馆总厂被日本人全部炸毁,之后东方图书馆全部藏书也被纵火焚毁了,经此劫难,商务印书馆被迫停业。

那一天,上海刮东北风,焚烧的纸灰飘到了张元济先生极司非而路(今万航渡路)家中,他无比悲愤地对夫人说:“工厂机器设备都可重修,唯独我数十年辛勤收集所得的几十万册书籍,今日毁于敌人炮火,是无从复得,从此在地球上消失了。” “这也可算是我的罪過。如果我不将这五十多万册书搜购起来,集中保存在图书馆中,而是让它散存在全国各地,岂不是可以避免这场浩劫。”一批跟着张先生做古籍整理、校勘工作的年轻编辑到张家慰问,张元济见到他们,忍不住抱头痛哭。所以再次面对战争,张元济感到惶恐不安,他憎恨侵略者,却无可奈何。

信末他提到了陈伯岩,说“挽陈伯岩诗数首并附上”。陈伯岩就是陈三立。1937年卢沟桥事变,平津相继沦陷,老诗人因不愿降屈日人,在寓所断食五天后忧愤而亡。元济先生挽陈三立的诗写在1937年10月12日,其中一首写道:“衔杯一笑却千金,未许深山俗客临。介寿张筵前日事,松门高躅已难寻。”说的是1932年9月,元济先生第四次上庐山,为隐居庐山的散原老人祝福80寿辰的事。寿庆不久,三立先生定居北平其子陈寅恪处,从此两人天各一方,再未见过面了。另有首诗:“湘中新政萌芽日,钩党累累出汉廷。敢说微名齐李杜,剧怜寥落剩晨星。”说两人共同参与了戊戌变法,遭清廷革职不再续用,匆匆四十年,如今只剩下熊希龄和元济先生二人。他在10月14日为李拔可题林旭晚翠轩遗墨的诗注中抒发了同样的沉痛:“戊戌政变,六君子以身殉国,余亦落职。先后罹党祸者凡二十余人,忽忽四十年,沧桑几尽。今秋伯岩又逝,存者仅剩三及余二人而已。拔可兄出示暾谷遗墨,属为题记。感喟不能成一字。前日作诗数首,以吊伯岩。拔可复敦促之。率赋二绝,追怀往事,为之泫然。民国二十六年十月十四日晨起书于上海寓庐,时炮声隆隆不息。”国家危难,挚友凋零,元济先生悲伤不已。

如今,往事已如烟,新中国成立已70年。政局动荡、内忧外患的旧中国早已在中国共产党领导下呈现出崭新的面貌,国家富强稳定,人民安居乐业,在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下,全国人民团结一心,为实现中华民族伟大复兴而奋斗着——如果元济先生有知,一定欣慰不已,也定会为此自豪和骄傲。 (作者系市人大代表,自由职业文学艺术工作者,宝山区新社会阶层联谊会副秘书长)