宗教信仰对中国制度化与非制度化政治参与的影响

胡淑佳 郭定平

摘要:宗教信仰与政治参与的关系是政治学领域的重要研究主题,国内学界对此的实证研究尚不多见。笔者以世界价值观调查2013年关于中国部分的调查数据为研究基础,发现宗教信仰和参与宗教活动不会对公民的制度化政治参与倾向产生影响,但会对公民的非制度化政治参与倾向产生影响,也对公民的政治兴趣度起着中介效应。

關键词:宗教;制度化参与;非制度化参与;中介效应

中图分类号:B911文献标识码:A文章编号:2095-5103(2019)11-0018-(14)

The Influence of Religious Belief on Institutionalized and Noninstitutionalized Political Participation in China

-An Empirical Study Based on WVS2013

HU ShujiaGuo Dingping

Abstract:The relationship between religious belief and political participation is an important research issue in the field of political science,but its empirical researches are still rare.Based on the Chinese data of World Values Survey 2013,it is found that religious belief and participation in religious activities do not affect the tendency of citizensinstitutionalized political participation, but have an impact on the non-institutionalized political participation,while the degree of political interest of citizens plays an intermediary role.

Key words:religion;institutionalized participation;non-Institutionalized participation;intermediary effect

一、引言

政治参与是政治发展的基本内容,也是民主政治的主要体现。诺曼·H·尼和西德尼·维巴将政治参与定义为“平民或多或少以影响政府人员的选择及(或)他们采取的行动为直接目的而进行的合法活动”[1]。根据这个定义,政治参与包括影响政治体系的一系列活动,如投票、参与政党和政治社团、参加游行和示威活动、游说政府人员等。政治参与呈现多种形态,早期一般被认为只是参加选举投票。随着时代发展,特别是二战之后,以请愿、游行、罢工等形式为主的政治活动数量激增,这些政治活动被视为重要的政治参与形态。早期,有些西方学者将选举及其相关的活动视为“常规政治参与”,将请愿、游行、罢工等形式视为“非常规政治参与”[2]。后来,有学者将上述区分重新概括为“制度化政治参与”和“非制度化政治参与”[3]。所谓制度化的政治参与,指的是政治系统自身或组织发起的政治参与;非制度化的政治参与则是指并非由政治系统发起的政治参与活动[4]。非制度化政治参与可能是法律允许的,但不是政治体系发起的,也有可能本身超出法律规定的范围。根据不同国家的法律规定,合法的政治参与活动的阈值是不同的。不同形式的非制度化政治参与可能有助于公民发声,但也可能对社会秩序造成破坏性威胁。公民通过多种形式的政治参与提出对公共事务的意见与建议,影响政府政策的制定和实施,监督政府工作人员,这对国家进步具有重要意义。目前在中国,政治参与存在主体意识不强、参与渠道不畅、参与方式失序等问题,特别是近年来非制度化政治参与活动激增,暴露出了一些问题,学界对此展开了热议[5]。在研究中国公民政治参与的影响因素时,国内学界关注的变量主要包括经济发展水平、政治制度、政治文化、社会资本、信息媒介以及个人的经济利益、人格特点、文化程度、政治兴趣、政治信任、政治效能感等。很少有学者研究宗教对中国公民政治参与的影响。但由于中国的信教人数已经超过1亿人[6],宗教对中国社会的影响已经不容小觑,宗教信仰和公民政治生活的关系越来越紧密。中国公民的宗教信仰情况究竟如何影响其政治参与行为值得我们深入探讨。

二、文献回顾与研究假设

(一)文献回顾

西方学界针对宗教与政治参与关系的研究起步较早,有丰富的研究成果。大量研究表明,宗教信仰会对公民的制度化政治参与和非制度化政治参与倾向产生影响。

1.信教与制度化政治参与。西方学界普遍认为信教公民比不信教的公民更能积极参与选举投票。罗森斯通和汉森提出,那些几乎每周都参加宗教活动的公民比不参加宗教活动的公民有更高的政治参与率,他们更多地参与了总统选举与中期选举的投票[7]。帕特南发现,公民参与社会团体活动能创造社会资本,而参与宗教组织的公民如同参与其他社团组织一样,更倾向于参与投票[8]。琼斯科雷亚和莱尔用来自拉丁美洲国家的政治调查数据和美国全国选举研究的数据同样验证了信教与参与投票之间的正相关关系[9]。格伯等人发现宗教参与率的下降与人们的投票参与率的下降之间存在很强的因果关系[10]。通过学者们的研究可以发现,宗教参与和投票之间的正相关关系已经在亚裔、拉丁裔、非裔美国人以及美国穆斯林等各个群体中得到了证实[11]。也许是因为中国的宗教环境本身有别于西方,针对中国的研究出现了不同结果。国内一些学者对特定人群(如农民)的宗教信仰与其投票参与之间的关系进行了分析,结果是较为矛盾的。有的研究表明,中国的信教群众由于其“超尘脱俗”的态度更不倾向于参与基层村委会选举[12];也有研究表明,宗教对参与人大代表换届选举投票的积极性影响有限[13];还有研究表明,宗教对参与人大代表换届选举投票等政治活动产生了正向作用[14]。因此,我们更有必要进一步在中国语境下检验宗教与政治选举投票之间的关系。与上述国内研究不同的是,笔者选取的数据经过了科学抽样,能广泛代表各类群体,并不局限于某个特定群体,更能诠释宗教在中国对政治参与的普遍效应。

2.信教与非制度化政治参与。许多学者发现,宗教对政治参与的促进作用不仅局限于投票,乐于参与宗教活动的人们更倾向于参与其他各种形式的非制度化政治参与活动。道森和彼德森等人的研究表明,参与宗教活动促使人们更多地进行其他类型的政治参与,比如个人游说、参与地方事务的讨论及志愿管理等[15]。哈里斯的研究指出宗教信仰和参与宗教组织共同促进了个人的投票参与率以及政治上的集体行动概率[16]。维巴等人调查发现,宗教参与和政治参与之间存在着强因果联系,公民的宗教参与不但促进其投票,也促进其参与政治组织和民主活动[17]。杜普和格兰特认为,具有相同宗教信仰并且经常一同参与宗教活动的人更容易一起参与各种政治组织与政治活动[18]。拜尔莱因和查韦斯以美国国家宗教调查的数据为基础,研究发现教会成员参与政治选举投票、进行投票动员、参与集会等政治活动的比例要明显高于其他非宗教组织成员[19]。也有部分学者认为,宗教信仰仅对投票行为产生正向影响,对其他非制度化政治参与,如与地方官员进行私人联络、为选举候选人拉票等活动是没有影响的[20]。有国内学者通过定量分析对中国的相关情况进行了研究,发现宗教信仰对诸如请愿、集会游行等非制度化政治参与活动具有正向影响[21]。

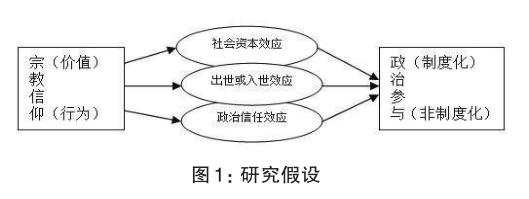

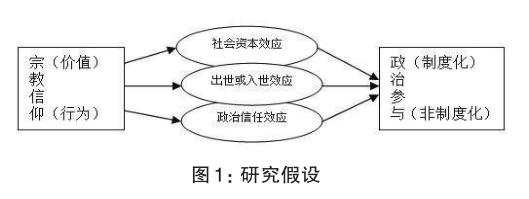

3.中介效应。信教和参与宗教活动都可能对政治参与行为产生影响,即“信仰”和“参与”将从“价值”和“行为”两个层面释放对政治参与的影响力。如果将宗教活动视为一种特殊团体活动,其既具有作为类似于其他社会团体活动的一般效应,又因其信仰力量而产生了区别于其他团体的特殊价值效应。与其他团体活动一样,宗教活动因给予成员相互交流合作的机会而增加了对团体内成员的信任感,增强了个人与社会的联系,有助于公民形成自发的合作与相互动员,促进其集体进行政治参与的可能性[22]。宗教活动作为一种具有强烈价值取向的活动又区别于其他活动,信仰与价值的一致性或许更能增加参与者彼此间的信任,或者因为宗教信仰教人向善而增加了对社会上其他人的一般信任[23]。也存在另一种可能是宗教活动仅增加了其内部信任,没有增加甚至是反过来侵蚀了外部信任,即信教者只对同教派成员更加信任,而对外部成员产生信任排斥[24],亦或宗教对信任并不会产生影响[25]。据此而言,宗教信仰如果增加了内部信任将有可能促进非制度化的集体政治参与活动。若他们对彼此的一致行动深信不疑,则有可能减少了监督与执行成本和“搭便车”的可能性,集体行动更容易达成。对社会的普遍信任的提升使其更愿意相信他们的行动会得到社会的支持与响应,故而能降低发起或参与非制度化政治活动的心理压力。上述效应可概括为“社会资本效应”。此外,宗教信仰本身作为人们精神意识的重要组成部分可能会作用于人们的政治行为。有观点认为,宗教信仰本身将引导人们树立更有益于社会的价值观,使人们更加具有社会责任感、更关心他人与社会,从而更具有公民意识,引导人们更关心并愿意参与政治活动[26],比如基督教倡导“公义、爱人、施舍”,即“入世效应”。还有一种观点认为,宗教信仰具有去政治化的作用,宗教信仰将个人的注意力从外在物质世界转移到了内在精神世界,以使其不再关心政治,也不愿意参与政治活动[27],即“出世效应”。另外,公民对政府的信任程度是影响其是否参与政治活动的重要因素,而宗教信仰被认为可能会影响公民对政府的态度,比如在美国,不同政党对堕胎、枪支问题的政策会直接影响教徒的态度[28]。已有研究显示,信教与政治信任之间存在负相关关系[29]。上述效应可归纳为“政治信任效应”。概而言之,宗教可能通过“社会资本效应”“出世或入世效应”“政治信任效应”影响公民的政治参与倾向。

(二)研究假设

上述研究显示,宗教信仰与参与宗教活动都可能影响公民的政治参与倾向。笔者将政治参与区分为以选举投票为代表的“制度化政治参与”和以请愿、游行、罢工等形式为代表的“非制度化政治参与”。某些非制度化政治参与并不是直接针对政府的,但在现代社会,政府已经取得了绝对权威地位,几乎成为民众唯一的公共诉求表达对象。特别是在我国,政府的管辖与服务涉及面广,上述非制度化参与行为一旦发生,政府都将或多或少地介入其中,因此这些活动也被学者归为非制度化政治参与活动[30]。我国实行人民代表大会制度,不设区的市、市辖区、县、自治县、乡、民族乡、镇的人大代表由选民直接选举产生。因此,選举人大代表是公民最重要的制度化政治参与渠道。笔者将使用是否参与人大代表的选举投票来衡量公民进行制度化政治参与的倾向。我们利用具有全国代表性的大样本调查数据考察信仰宗教、参与宗教活动是否会影响公民的政治参与,并进一步探寻其作用机制。根据前人的研究成果并结合中国的政治背景,提出如下假设(图1):

H1:信教且参与宗教活动的公民进行制度化政治参与的概率高于其他公民。

H2:信教且参与宗教活动的公民进行非制度化政治参与的概率高于其他公民。

H3:宗教将通过“社会资本效应”影响公民的制度化与非制度化政治参与倾向。

H4:宗教将通过“出世或入世效应”影响公民的制度化与非制度化政治参与倾向。

H5:宗教将通过“政治信任效应”影响公民的制度化与非制度化政治参与倾向。

三、数据与研究设计

(一)数据来源

世界价值观调查(World Value Survey)是一个由国际学者团队发起的、旨在分析变化的社会价值及其对社会和政治生活所产生的影响的全球调查项目。该调查始于1981年,范围覆盖全球100个国家、近90%的人口。因其使用最严谨与高质量的问卷进行调查而成为社会科学研究最广泛使用的数据库之一。世界价值观调查数据库的最新数据是第七波,但其中不包含中国部分,而第六波数据中的中国部分的被调查年份是2012—2013年。因此,笔者使用的是第六波世界价值观调查中关于中国部分的2013年的数据。笔者此次共有有效样本2300个,但是由于部分受访者没有选举资格以及所用变量存在缺失值,笔者最终得到的可用样本为1785个。

(二)变量设计

1.因变量。政治参与这个概念可以转化为两个因变量,即公民是否参加人大代表选举投票和是否参加请愿、游行或罢工等非制度化政治活动。调查问卷中对应的问题是A1“在过去地方人大的历届选举中,您是都投了票、有时投票,还是从未投过票?”笔者将其整理为二分变量,未投票赋值为0,投票则赋值为1。该问题考察了被访者的长期投票参与行为,以期更好地检验宗教信仰对制度化政治参与的长期作用。对非制度化政治参与的考察,我们使用的问题是A2“人们可能采取不同的行动表达自己的意愿,请问您是否参加过下列活动,如果没有参加过,您是有可能参加,还是在任何情况下都不会参加?包括在请愿书上签名、参加和平示威活动(散步/游行)、参加罢工活动?”,“绝不参加、可能参加、参加过”这三个选项表示受访者非制度化政治参与的倾向依次递增,“绝不参加”赋值为0,“可能参加”赋值为1,“参加过”赋值为2。我们将针对这三个问题(是否参加“请愿书上签名”“参加和平示威活动”“参加罢工活动”)的回答合并为一个变量,即非制度化政治参与,则其取值为0~6(每个问题的值相加所得),为了在放入模型后便于理解,我们将其取值相应地转换为1~7,分值越高,说明非制度化政治参与倾向越高。

2.自变量与中介变量。此次研究的自变量为是否信仰宗教及参与宗教活动。是否信仰宗教在问卷中对应的问题是B1“您觉得自己是有宗教信仰的人吗?”而“参加宗教活动的频繁程度”这一变量对应的问题是B2“除了婚礼、葬礼之外,您多长时间参加一次宗教仪式?”我们将其区分为不参与宗教活动与参与宗教活动两类。综合上述两个问题生成新变量:将宗教信仰及参与、不信教且不参与宗教活动赋值为1,不信教但参与宗教活动赋值为2,信教却不参与宗教活动赋值为3,信教且参与宗教活动赋值为4。此次研究将进一步检验宗教信仰是否通过“社会资本效应”“出世或入世效应”或“政治信任效应”来影响公民的政治参与倾向。“社会资本效应”是指当人们相互信任时,集体的政治参与更容易发生。这里将用公民对他人的一般化信任程度来检测社会资本存量,一般化信任是指公民对社会上大多数人的信任,对应的问题是C1“一般来说,您认为大多数人是可以信任的,还是和人相处要越小心越好?”對“出世或入世效应”的检验,我们采用政治兴趣度C2“您对政治感兴趣吗?”这一问题来检验。如果信教者比非信教者对政治更感兴趣,则证明了“入世效应”,反之则证明了“出世效应”。为检查“政治信任效应”,我们设计的问题是C3“您对下面这些组织(公安机关、人民法院、中央政府、政党、人民代表大会、行政机关)的信任程度如何?是很信任、信任、不太信任,还是根本不信任?”信任程度从低到高赋值为1~4。因信任对象有6个,为方便起见,我们对其进行因子分析,采取方差极大原则对因子载荷进行正交旋转,最终提取了1个公共因子来测量政治信任①。

3.控制变量。本文采用性别、年龄、受教育程度、是否为政党成员②作为控制变量,这也是相关研究普遍使用的控制变量。另外,对那些可能对公民政治参与倾向产生影响的因素,我们将其纳入控制变量的范围,包括“自我经济水平评价”“民主程度评价”。此问卷中,没有对公民的个人经济收入进行调查,但询问了其自我经济评价,问题为D1“如果将全国人民的平均家庭收入分为十等份,请看这个量表,1表示家庭收入最低层,10表示家庭收入最高层。请您在量表上选择一个数字表示您的家庭收入水平”。测量“民主程度评价”的问题为D2“您觉得我国的民主程度如何?这个量表中,1表示一点儿也不民主,10表示非常民主。请在这个量表上标出您的看法”。

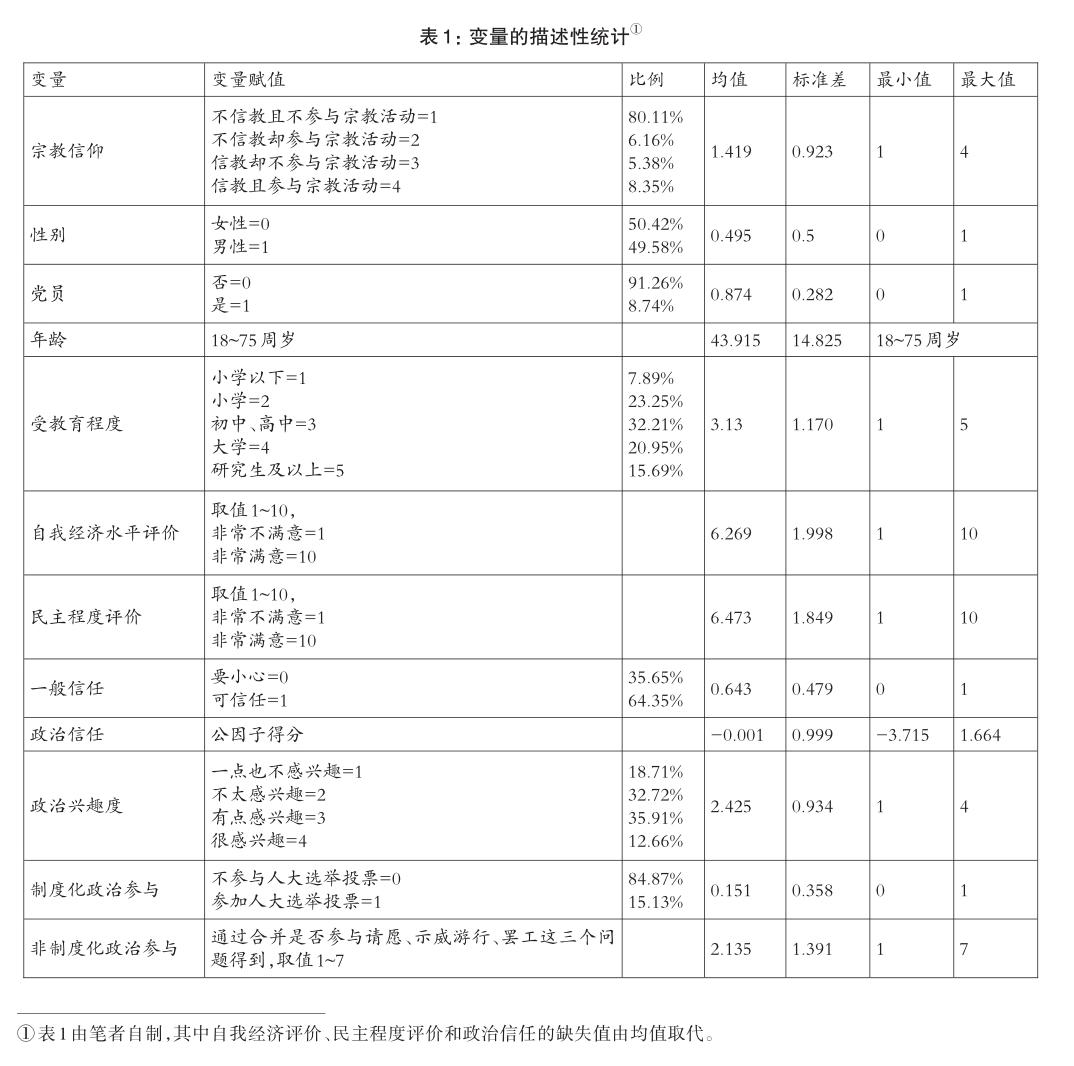

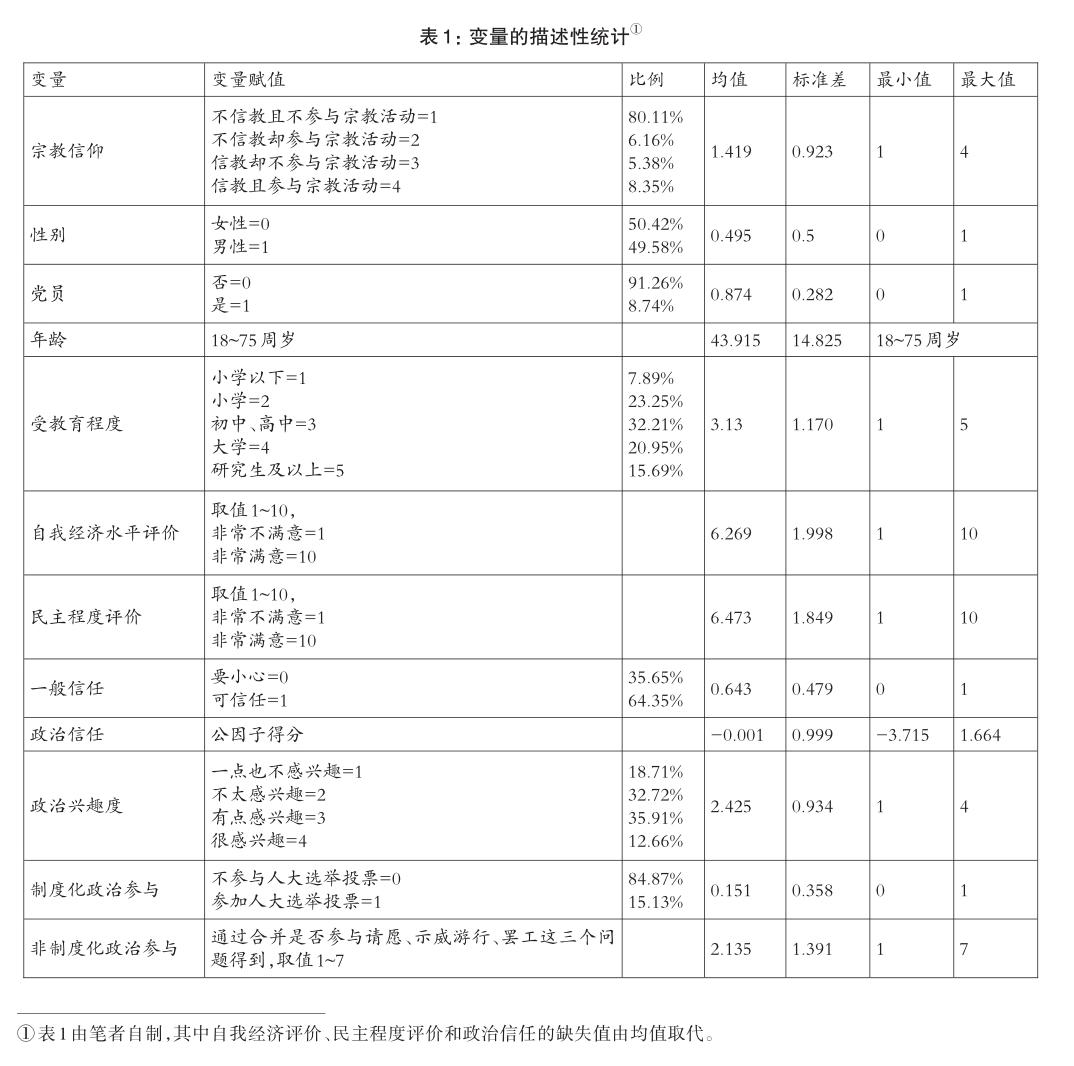

(三)变量的描述性统计

宗教信仰变量涵盖了信仰与参与宗教活动两个层面。表1数据显示,80.11%的受访者不信仰宗教也不参与宗教活动;而6.16%的受访者虽然不信仰宗教却参加宗教活动,我们发现这部分受访者中有96.4%的人参与宗教活动的频率仅是一年一次或数次,因此我们判断这部分人可能是宗教活动的志愿者或只是集体活动的爱好者;5.38%的受访者是信教却不参与宗教活动,其中大多只是民间信仰者;有8.35%的受访者既信教又参与宗教活动。受访者的自我经济水平评价与对国家的民主程度评价均值为6,属于中等略偏上水平。受访者对社会上大多数人的信任水平均值为0.643,说明64.3%的人认为社会上大多数人是可信任的。表1中政治信任变量是根据受访者对公安机关、人民法院、政府机关、人民代表大会等的信任程度提取的公共因子。总体而言,受访者对这些机构的信任程度也属于中等偏上。就政治兴趣度而言,大约50%的人对政治一点也不感兴趣或不太感兴趣,而另一半人对政治有点感兴趣或很感兴趣。就政治参与情况而言,84.87%的人在过去从未参与过人大投票,其制度化政治参与比例较低。非制度化政治参与通过合并是否参与请愿、示威游行、罢工这三个问题,并取值为1~7,得到的均值为2.135,说明受访者的非制度化参与倾向不高。

四、实证分析

(一)模型设定

此次使用的两个因变量中,制度化政治参与是二分变量,因此我们使用二分logit模型进行分析;非制度化政治参与是一个定序变量,取值为1~7,但笔者发现其并不适用有序logit模型(模型没有通过平行线检验①)。事实上,当因变量为有序类别变量时,可以将其作为间距变量,采取常规最小二乘法(OLS模型)进行估计[31]。相比而言,线性回归在变量分类较多时更易于解释。因此,笔者采用线性回归分析宗教信仰与非制度化政治参与的关系。

二分logit模型通过考察自变量的不同取值与参照取值对应的因变量的发生概率的优势比(odds ration)来展示自变量对因变量的影响力。OLS线性回归模型通过考察自变量前的系数β,我们可以得知自变量对因变量的影响力。在检验宗教信仰与制度化、非制度化政治参与的关系后,我们将用sobel-goodman mediation test进行中介效应检验[32]。该方法将通过证明以下四个条件确认中介变量在自变量与因变量之间起到的中介作用:(1)自变量显著影响中介变量;(2)在剔除中介变量的情况下,自变量显著影响因变量;(3)中介变量对因变量有单独的显著影响;(4)加入中介变量后,自变量对因变量的影响力缩小。

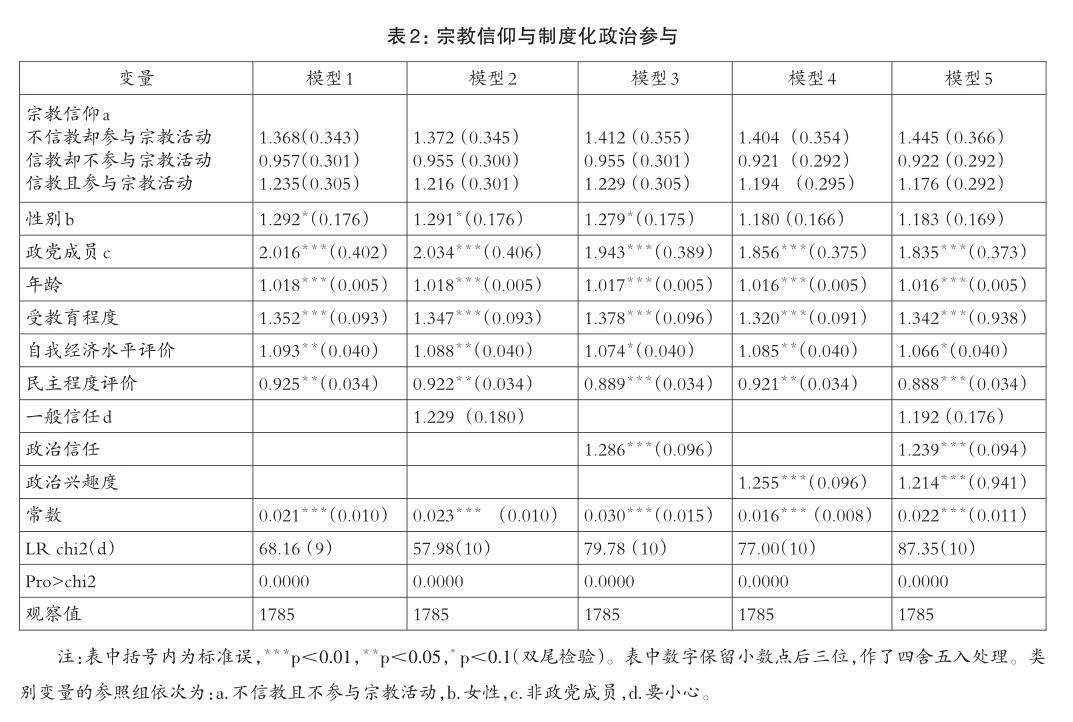

(二)宗教信仰与制度化政治参与

首先检验的是宗教信仰与制度化参与之间的关系。表2显示了主要统计结果,包括比率比和显著性,括号中为标准误差。在数据分析前,我们运用了coldiag2检验自变量之间是否存在多重共线性问题,得到的条件数为23.62,小于30,因此变量间不存在多重共线性。模型1显示在控制了性别、年龄、是否为政党成员、受教育程度、自我经济评价、民主程度评价后,宗教信仰和行为与参与人大选举投票行为之间的相关性。结果显示,是否信仰宗教和参与宗教活动与是否参与人大选举投票之间并无显著关系。模型2、模型3、模型4分别将假设的中介变量作为控制变量逐个放入模型中的统计结果,因为中介变量除了可能通过自变量对因变量产生影响,本身也可能直接作用于因变量。模型5是将三个中介变量都放入后的统计结果。五个模型的数据均显示,宗教信仰与是否参与人大选举投票之间并无显著关系。以模型5为例,与“不信教却参与宗教活动”的公民相比,“不信教且不参与宗教活动”的公民参与人大选举投票的概率提升为44.5%,但不具有统计学意义;“信教却不参与宗教活动”的受访者参与人大选举投票的概率是“不信教且不参与”宗教活动的受访者的92.2%,即概率几乎没有差别,在统计上也不显著;“信教且参与宗教活动”的受访者与“不信教且不参与宗教活动”的受访者相比,参与人大投票的概率提升17.6%,略有上升,在统计上不显著。由此,我们可以发现宗教信仰“价值”和出于宗教原因参与宗教活动的“行为”并没有对个人的制度化政治参与发挥作用,假设1不成立。由于宗教信仰和参与宗教活动对制度化政治参与并没有显著影响(中介效应成立的基础是自变量与因变量在不加入中介变量的情况下,两者本身相互存在显著相关),因此,我们不必再做sobel-goodman mediation test中介效应检验。之前假设的三个中介变量,一般信任、政治信任、政治兴趣感对制度化政治参与的影响在模型2、模型3、模型4、模型5中展现的结果显示,一般信任对制度化政治参与并没有显著影响。政治信任和政治兴趣度每提升一个层次,参与人大投票的概率都会增加20%以上,且具有统计学意义。

纵观5个模型,性别变量在前三个模型与制度化政治参与之间存在显著相关性。数据显示,相比女性,男性参与人大选举投票的概率将提升超过20%。但是在模型4和模型5加入政治兴趣度变量后,我们发现此时的性别变量不再显著,而政治兴趣度变量是显著的。这说明性别与制度化政治参与之间的关系在很大程度上是因为男女政治兴趣度的不同。由此,五个模型都显示,是否是政党成员对是否参与人大投票有显著影响,而相比非党派成员,政党成员参与人大选举投票的概率几乎是前者的2倍。年龄变量与是否参与人大投票是正相关的,但影响幅度较小,年龄每增长一岁,投票概率只增长不到2%,具有统计学意义。受教育程度与参与人大投票之间也呈正相关关系,受教育程度上升一个层级,则参与人大投票的概率增加30%~40%,具有统计学意义。其中个人自我经济水平也会对人大投票概率产生显著影响,其自我经济水平评价越高,参与人大投票的概率越高。根据模型5的数据显示,经济水平自评分值每增加一分则投票概率增加6.6%。受访者对民主程度的评价与其参与人大投票的概率存在显著负相关关系。其中个人对民主程度评分每增加一分,则其投票参与率反而降低大约11%①。公民的民主程度评分与其是否参与投票之间可能存在着相互影响,这值得我们进一步深入探讨。

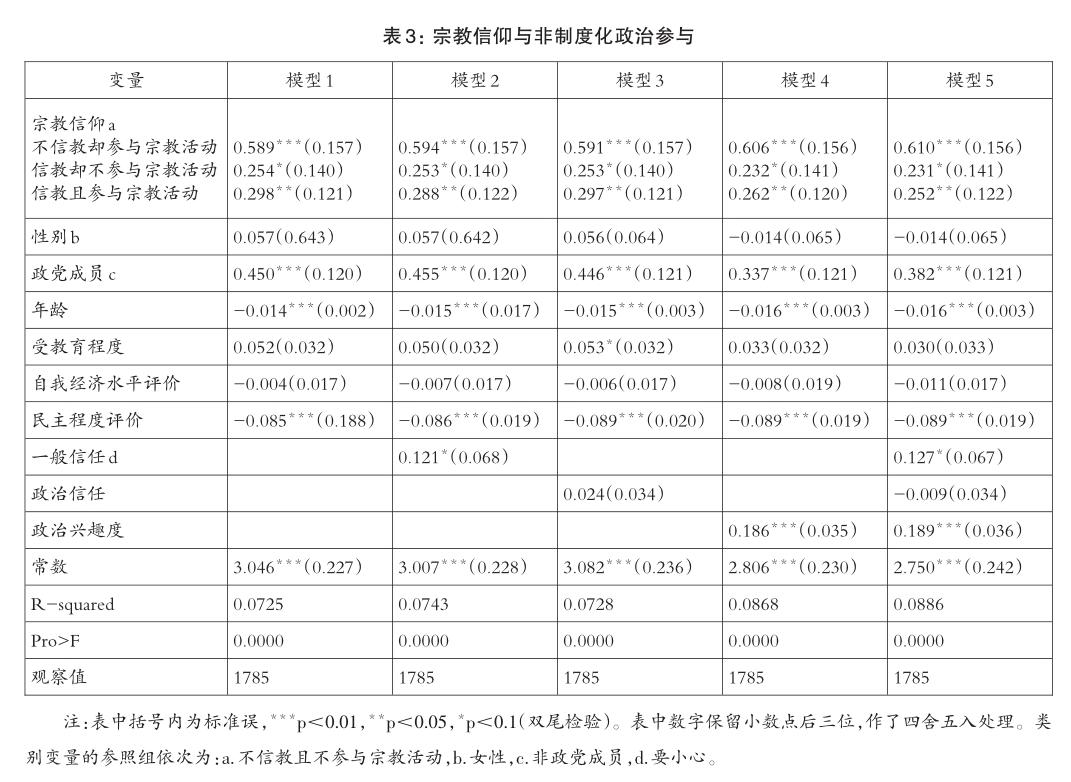

(三)宗教信仰与非制度化政治参与

利用OLS线性回归模型进行考察的统计结果见表3。表3主要报告了回归系数和显著性,括号中为标准误差。我们同样运用了coldiag2检验自变量之间是否存在多重共线性问题,得到的条件数为25.1,小于30,因此变量间不存在多重共线性。表3中,模型1显示在控制了性别、年龄、是否为政党成员、受教育程度、自我经济评价、民主程度评价后,宗教信仰和行为与进行请愿等非制度化政治参与行为之间的相关性。模型2、模型3、模型4则是分别将笔者假设的中介变量作为控制变量逐个放入模型中的统计结果。模型5是将三个中介变量都放入后的统计结果。五个模型的数据均显示,是否信仰宗教和参与宗教活动与是否进行非制度化政治参与之间具有显著相关性。以模型5为例,“不信教却参与宗教活动”的群体相比“不信教且不参与宗教活动”的群体,参与非制度化政治活动的概率提升了61%,系数较高。但由于“不信教却参与宗教活动”的群体有可能是宗教活动志愿者或者集体活动爱好者,其參与宗教活动并非基于宗教信仰,并不能证明宗教对非制度化政治参与的影响力。这只是从侧面反映了热爱参与集体活动的个人也热衷于参与请愿等非制度化政治活动。“信教却不参与宗教活动”的群体相比“不信教且不参与宗教活动”的群体,参与非制度化政治活动的概率提升了23%,证明纯粹的宗教信仰“价值”会影响非制度化政治参与;“信教且参与宗教活动”的群体相比“不信教且不参与宗教活动”的群体,参与非制度化政治活动的概率提升了25%,证明宗教信仰“价值”与参与宗教活动的“行为”都会对非制度化参与产生显著影响。“信教且参与宗教活动”类别的回归系数比“信教却不参与宗教活动”类别略高,证明基于宗教信仰而参与宗教活动的这一行为能对非制度化政治参与产生正相关影响。综上所述,假设2得到了验证。在模型2中,我们看到一般信任对非制度化政治参与之间存在显著影响。对比对社会上大多数人持不信任态度的人,对社会上大多数人持较为信任态度的人进行非制度化参与的概率提升了12%。模型3表明,政治信任不会对非制度化政治参与倾向产生显著影响。模型4表明,个人的政治兴趣度每增加一分,其进行非制度化政治参与的倾向概率就会增加18.6%,即表明政治兴趣度越高,非制度化政治参与的倾向就越高。模型5中,上述三个变量的结果同前三个模型几乎一致。由于一般信任和政治兴趣度会对因变量非制度化政治参与产生显著影响,它们也可能会对宗教与非制度化政治参与之间的关系产生中介影响。故此,我们会进一步针对其是否具有中介效应进行检验。

纵观5个模型,性别变量与非制度化政治参与都不存在显著影响,只是在模型4和模型5加入政治兴趣度变量后,性别变量的回归系数由正转为负,说明性别变量与非制度化政治参与之间的关系有一部分受男女政治兴趣度的影响,但不具有显著性。在5个模型中,相比非政党成员,政党成员进行非制度化政治参与的比率要高33%~45%。就年龄变量而言,其与因变量关系的回归系数为负,年龄每增加一岁,进行非制度化政治参与的概率就会降低1.4%~1.6%,虽然结果显著但影响十分微弱。受教育程度仅在模型3中显著,在另外4个模型中都不显著。这说明受教育程度与因变量之间的关系与政治信任度有关,就总体而言,两者不显著。个人自我经济水平评价与进行非制度化政治参与的倾向之间的相关系数为负,但十分接近于0,不具有统计学意义。民主程度评价与非制度化政治参与倾向间的关系为负,这与其与制度化政治参与的关系相似,即个人对民主程度评价越高,进行非制度化政治参与的概率就越低;民主程度评价越低,进行非制度化政治参与的概率就越高。这说明对民主的满意度低的公民更倾向于参与非制度化政治参与。同样,这两者之间可能存在相互影响的关系。

(四)中介效應检验

在前文假设的三个中介变量中,只有一般信任和政治兴趣度与非制度化政治参与之间有显著相关性,因而我们只需检验这两个变量是否对宗教信仰与非制度化政治参与之间的关系产生中介影响。笔者使用sobel-goodman mediation test检验中介效应,表4显示了中介效应检验结果。直接效应是宗教直接作用于因变量非制度化政治参与的路径系数;中介效应为宗教通过中介变量作用于因变量的路径系数;总效应是上述两种效应的综合系数;中介效应比例即中介效应占总效应比例。结果显示:一般信任的中介效应结果并不显著,而政治兴趣度的中介效应则显著,政治兴趣度作为中介效应发挥的中介作用占总效应的8.1%。在预设的三个中介变量中,只有政治兴趣度这个变量被验证为具有中介效应。由于宗教、政治兴趣度、非制度化政治参与之间都呈现正相关关系,证明了“入世效应”假设,即宗教信仰本身将引导人们树立更有益于社会的价值观,使人们更加具有社会责任感、更关心他人与社会[33]。

五、结论

研究结果显示,宗教信仰和参与宗教活动并不会对个人是否进行制度化政治参与即参与人大选举投票产生显著影响,但会对非制度化政治参与,即参与请愿、示威游行、罢工等活动产生显著影响。上述模型分析结果表明,不管是“信仰宗教却不参与宗教活动”,还是“信仰宗教且参与宗教活动”的群体,他们进行非制度化政治参与的倾向都高于“不信教且不参与宗教活动”的群体。中介效应检验结果显示,在笔者假设的三个中介变量中,只有“政治兴趣度”会对宗教信仰与非制度政治参与之间的关系产生中介效应影响,即证明了“入世效应”假设:宗教信仰本身将引导人们树立更有益于社会的价值观,使人们更加具有社会责任感、更关心他人与社会。信仰宗教与参与宗教活动的个人参与非制度化政治参与的倾向较高一些,并不意味着参与非制度化政治活动的公民更多的是信教群众,且信教群众本身在我国公民中的占比不高,所以两者不能混淆。虽然在当今社会中,如请愿等非制度化政治参与逐渐成为公民表达其利益诉求的一种方式与手段,但目前我国公民在非制度化政治参与过程中也存在一些失序现象,如存在采用极端手段破坏公共财产、秩序的情况。就信教群众而言,由于其具有更高的非制度化参与倾向,其是否也存在一些失序行为,或出于宗教劝导人行善爱人的教义,其是否在非制度化参与中产生更少失序行为,这些我们尚未进行实证研究与深入讨论。“宗教在历史上既表现为维系世界的力量,又表现为动摇世界的力量。”[34]但是一些极端宗教组织为实现其政治目的,往往采用非法方式甚至不惜采取恐怖主义行为达到目的。对此,政府在打击这些非法的“伪宗教”组织的同时,要防止普通信教群众被极端宗教势力蛊惑与利用。政府不但要通过宣传教育提升公民明辨是非、辨别极端宗教组织的能力,也应引导信教群众通过制度化渠道表达和获取自己利益,使宗教人士更多地选择制度化方式进行政治参与。这需要进一步完善制度化政治参与的制度与规则,拓宽制度化政治参与渠道,提升制度化政治参与程度,以保障宗教人士的合法利益,促进社会稳定、和谐进步。

参考文献:

[1][美]格林斯坦,波尔斯比.政治学手册精选(下卷)[M].储复耘,译.北京:商务印书馆,1996:290.

[2]Inglehart, Ronald and Gabriela Catterberg. Trends in Political Action:The Developmental Trend and the Post-Honeymoon Decline[J].International Journal of Comparative Research, 2002,(43);Sabucedo J M, Arce C. Types of Political Participation: A Multidimensional Analysis[J].European Journal of Political Research, 2010,(20).

[3]Max Kaase.Interpersonal Trust,Political Trust and Non-Institutionalized Political Participation in Western Europe[J].West European Politics, 1999,(22).

[4]Kern A, Marien S, Hooghe M.Economic Crisis and Levels of Political Participation in Europe(2002—2010):TheRoleofResourcesand Grievances[J].West European Politics,2015,(38).

[5]胡荣.社会资本与城市居民的政治参与[J].社会学研究. 2008,(5);陈云松.互联网使用是否扩大非制度化政治参与[J]. 2013,33(5)。

[6]加润国.全球信教人口有多少[N].中国民族报,2015-05-26(7).

[7]Steven Rosenstone, John M. Hansen. Mobilization, Participation and Democracy in America[M].New York:Macmillan,1993.

[8]Robert D Putnam.Bowling Alone:The Collapse and Revival of American Community[M].New York:Simon and Schuster,2000.

[9]Jones- Correa MA, Leal DL.Political Participation:Does Religion Matter?[J].Political Research Quarterly,2001,(54).

[10]Alan Gerber, Jonathan Gruber, Daniel M. Hungerman.Does Church Attendance Cause People to Vote?Using Blue LawsRepeal to Estimate the Effect of Religiosity on Voter Turnout[J]. British Journal of Political Science, 2008,(46).

[11]Y Alex- Assensoh,A. B. Assensoh, Inner- City Contexts, Church Attendance and African American Political Participation[J].Journal of Politics, 2001,(63);Amaney Jamal. The Political Participation and Engagement of Muslim Americans Mosque Involvement and Group Consciousness[J].American Politics Research,2005,(33).

[12]穆忠伟.宗教对我国农村居民政治参与的影响——基于河南省J县的实证分析[D].北京:中国人民大学,2011.

[13]胡涤非,郑东岗.西南少数民族地区的宗教信仰与政治参与——基于三省九市县经验数据的研究[J].西南边疆民族研究,2016,(2).

[14]陈思.比较视野下的大学生宗教信仰现状及其政治参与研究[J].世界宗教文化,2017,(4).

[15]Michael C. Dawson, Ronald E. Brown& Richard Allen.Racial Belief Systems, Religious Guidance, and African-American Political Participation[J].National Political Science Review,1990,(2);Peterson S A.Church Participation and Political Participation: The Spillover Effect[J].American Politics Research,1992,(20).

[16]Harris F C.Something Within:Religion as a Mobilizer of African- American Political Activism[J].The Journal of Politics,1994,(1).

[17]Sidney Verba, Kay Lehman Schlozman & Henry Brady.Voice and Equality:Civic Voluntarism in American Politics[M].Cambridge:Harvard University Press,1995.

[18]Djupe P A,Grant J T.Religious Institutions and Political Participation in America[J].Journal for the Scientific Study of Religion,2010,(2).

[19]Beyerlein K, Chaves M.The political activities of religious congregations in the United States[J].Journal for the Scientific Study of Religion, 2010,(2).

[20]Hougland,J.G, J.A. Christenson.Religion and Politics:The Relationship of Religious Participation to Political Efficacy and Involvement[J]. Sociology and Social Research,1983,(67).

[21]阮榮平,郑风田,刘力.宗教信仰与社会冲突:根源还是工具?[J].经济学(季刊),2014,(2);易承志.宗教信仰对集体行动参与的影响及其机制——基于CGSS 2010数据的实证分析[J].复旦学报(社会科学版),2017,(1).

[22]Robert D Putnam. Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community[M].New York:Simon and Schuster,2000;Tan J H W,Vogel C. Religion and trust:An experimental study[J]. Journal of Economic Psychology,2008,29(6).

[23]阮荣平,王兵.差序格局下的宗教信仰和信任——基于中国十城市的经验数据[J].社会,2011,(4):195-217.

[24]Berggren N, Bj?rnskov C.Is the Importance of Religion in Daily Life Related to Social Trust?Cross-country and Cross-state comparisons[J]. Journal of Economic Behavior & Organization, 2011,(3).

[25]Anderson L, Mellor J, Milyo J.Did the Devil Make Them Do It?The Effects of Religion in Public Goods and Trust Games[J].Kyklos,2010,(2).

[26]Macaluso T F, Wanat J.Voting Turnout & Religiosity[J].Polity,1979, 12(1);Kenneth D Wald. Religion and Politics in the United States[M]. New York:St. Martins Press,1987.

[27]Elifson K W, Wilson J.Religion in American Society:The Effective Presence[J].Review of Religious Research,1980,(21).

[28]Jelen T G.Religious Priorities and Attitudes toward Church and State[J].Review of Religious Research,2000,(1).

[29]李浩.大学生宗教信仰对政府信任影响的实证研究[D].武汉:华中师范大学,2015.

[30]陈云松.互联网使用是否扩大非制度化政治参与——基于CGSS2006的工具变量分析[J].社会,2013,(5).

[31][美]唐启明.量化数据分析:通过社会研究检验想法[M].任强,译.北京:社会科学文献出版社,2012:332.

[32]Baron, R. M. & Kenny, D.A.The Moderator-Mediator Variables Distinction in Social Psychological Research:Conceptual,Strategic,and Statistical Considerations[J].Journal of Personality and Social Psychology,1986,(51).

[33]Macaluso T F, Wanat J.Voting Turnout & Religiosity[J].Polity,1979,(1).

[34][美]彼得·貝格尔.神圣的帷幕:宗教社会学理论之要素[M].高师宁,译.上海:上海人民出版社,1991:120.

作者单位:胡淑佳,复旦大学国际关系与公共事务学院;上海200433;Email:hsjhsj@foxmail.com。郭定平,复旦大学国际关系与公共事务学院,复旦大学陈树渠比较政治研究中心,中国统一战线理论研究会统战基础理论上海研究基地;上海200433;Email:guodp@fu? dan.edu.cn。

①KMO统计量为0.8584,接近于1,适合做因子分析;所提取的公共因子累积方差贡献率为0.6608。(因子分析是从变量群中提取共性因子的过程,本次因子分析共有6个对象,共析出一个公因子,6个对象的公因子贡献率分别为0.76、0.81、0.8、0.85、0.84、0.79)②政党成员指中共或其他民主党派成员,非政党成员即不属于任何党派。

①平行线检验(test of parallel regression assumption):有序logit模型的运用需要满足一个假设,因变量的最低类别与所有较高类别之间的关系系数和次低类别与所有较高类别之间的关系系数需要相同,这就是平行回归假设或者称平行线假设,如不能通过假设,则不适用于有序logit回归模型。

①单独对民主程度评价与投票参与进行相关性检验也表明两者呈显著负相关,相关性系数为-0.0433,显著性为1。