80株铜绿假单胞菌对亚胺培南耐药机制的研究*

哈 瑞,李 刚,师志云,武 涛,赵志军,贾 伟△

(1.宁夏医科大学,宁夏银川 750004;宁夏医科大学总医院:2.医学检验中心; 3.预防保健科,宁夏银川 750004;4.宁夏病原微生物重点实验室,宁夏银川 750004)

铜绿假单胞菌为条件致病菌,亦是医院感染的主要病原菌之一[1]。亚胺培南属于碳青霉烯类药物中常用的一种,近年来,耐碳青霉烯类铜绿假单胞菌引起的感染不断增多,本研究初步对其耐药机制进行了探讨,旨在为临床合理使用抗菌药物治疗铜绿假单胞菌的感染提供较有价值的依据。

1 材料与方法

1.1菌株 随机挑选宁夏医科大学总医院2016年1月至2017年9月各类临床标本中分离的对亚胺培南耐药的非重复铜绿假单胞菌80株。质控菌株为铜绿假单胞菌ATCC 27853。

1.2仪器与试剂 VITEK-2 Compact全自动微生物分析系统及其配套鉴定卡购自法国梅里埃公司;K-B法药敏纸片及分配器、M-H药敏平板、PCR扩增仪、电泳仪及凝胶成像系统均购自美国Bio-Rad公司;PCR反应试剂2×Power Taq PCR MasterMix购自中国北京百泰克生物技术有限公司;DL2000 Marker购自中国北京全式金生物技术有限公司;合成的引物购自中国上海生物工程股份有限公司。

1.3方法

1.3.1细菌鉴定及药敏试验 保存菌株室温复苏后转种培养18~24 h,K-B纸片扩散法测定其对抗菌药物的敏感性。实验方法及药敏结果判断参照2016年美国临床和实验室标准协会操作规程进行。

1.3.2PCR引物设计 本次试验所要检测的耐药基因引物均参照国内外文献设计[2-7],所有PCR扩增所需的引物都委托中国上海生物工程有限公司合成。见表1。

表1 靶基因的引物序列

1.3.3耐药基因检测 采用煮沸法提取模板DNA,-20 ℃保存备用。PCR反应采用50 μL体系,PCR反应条件:94 ℃预变性5 min;94 ℃变性35 s,适宜温度退火35 s,72 ℃延伸1 min,重复30个循环;72 ℃再延伸10 min。PCR扩增产物用含GoldViewⅠ型核酸染色剂的1%琼脂糖凝胶进行电泳分析(电压80 V,时间35 min),凝胶成像。

1.4统计学处理 采用WHONET5.6软件进行耐药性分析。

2 结 果

2.1临床特征 80株耐亚胺培南铜绿假单胞菌的科室分布以神经外科(28.0%)、ICU(16.0%)、呼吸内科(15.0%)所占比例较高。标本类型以呼吸道标本为主,占86.0%。见表2、3。

表2 80株耐亚胺培南铜绿假单胞菌主要科室分布

表3 80株耐亚胺培南铜绿假单胞菌的标本分布

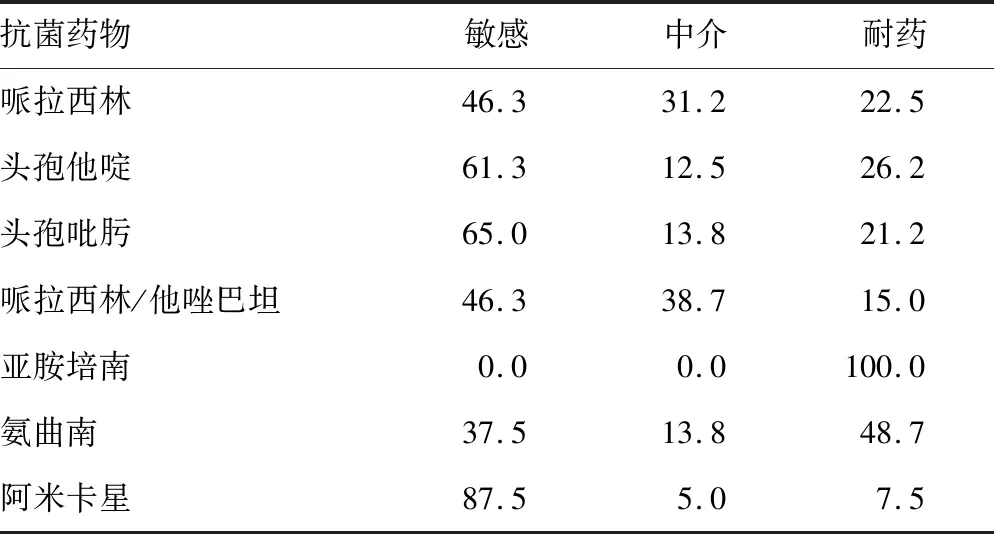

2.2药敏试验结果 80株耐亚胺培南铜绿假单胞菌对阿米卡星的耐药率最低(7.5%),对复方磺胺甲噁唑的耐药率最高(97.5%)。见表4。

表4 80株耐亚胺培南铜绿假单胞菌药敏试验结果(%)

续表4 80株耐亚胺培南铜绿假单胞菌药敏试验结果(%)

2.3耐药基因检测结果 80株耐亚胺培南铜绿假单胞菌中,blaVIM基因阳性1株(1.2%),blaOXA-10基因阳性4株(5.0%),其他耐药基因均未检出。膜孔蛋白OprD2缺失67株(83.8%)。见表5、图1。

表5 80株耐亚胺培南铜绿假单胞菌耐药基因检测结果

注:M表示DNA标准带;1表示blaVIM基因的扩增条带;2表示blaOXA-10基因的扩增条带;3表示膜孔蛋白OprD2基因的扩增条带;4表示膜孔蛋白OprD2基因缺失;5表示空白对照

图1耐药基因PCR结果

3 讨 论

亚胺培南等碳青霉烯类抗菌药物是对多种β-内酰胺酶高度稳定的、非典型的一类β-内酰胺类抗菌药物,具有强大的杀菌活性,常作为治疗铜绿假单胞菌感染的最后防线。然而近年来随着此类抗菌药物的不规范使用,耐碳青霉烯类铜绿假单胞菌不断增多,且呈现一定比例的多重耐药性[8],给临床治疗带来严峻挑战。

铜绿假单胞菌的医院科室分布广泛,而且具有集中于部分科室的趋势,该院以神经外科(28.0%)、ICU(16.0%)送检标本的耐亚胺培南铜绿假单胞菌检出率较高,有别于巫俊琴等[9]报道的呼吸内科检出率最高,可能因为该院这2个科室标本送检率高,患者住院时间长,病情危重且抵抗力低下,较多呈昏迷状态,常需使用器械性和侵入性治疗手段维持生命体征。80株耐亚胺培南铜绿假单胞菌主要分离自呼吸道标本(86.0%),与陈燕等[10]、张晓兰等[11]的报道基本一致,呼吸道本身有定植铜绿假单胞菌,而住院患者呼吸道分泌功能减退,纤毛活动减弱,分泌物增加,机体免疫力降低,更容易受铜绿假单胞菌侵袭,这二者共同导致呼吸道标本中铜绿假单胞菌检出率较高。

本研究药敏结果显示,耐亚胺培南铜绿假单胞菌对阿米卡星的耐药率最低,为7.5%,与2017年CHINET中国细菌耐药性监测报道基本一致[12]。对其他两种氨基糖苷类药物妥布霉素和庆大霉素的耐药率也较低,可能是因为其具有耳毒性和肾毒性,而且单独用于治疗铜绿假单胞菌感染往往失败,故临床一般不单独使用;对复方磺胺甲噁唑及氨曲南耐药性较强,耐药率分别为97.5%、48.7%,高于巫俊琴等[9]报道的67.0%和26.0%,可能与该院临床较多使用此类药物有关;对常用的β-内酰胺类抗菌药物哌拉西林、头孢他啶、头孢吡肟的耐药率分别为22.5%、26.2%、21.2%,与高世华等[13]所报道的较一致,说明该院对常规使用的抗菌药物敏感性较好,可能与该院临床医师规范使用抗菌药物,医院严格进行药物监管措施等有关。该院耐碳青霉烯类铜绿假单胞菌呈现一定的多重耐药,但程度相对较轻,建议治疗此类细菌感染考虑联合用药,如β-内酰胺类+氨基糖苷类、β-内酰胺类+喹诺酮类、喹诺酮类+氨基糖苷类或双β-内酰胺类。基于本研究的结果,头孢吡肟联合阿米卡星可以用于绝大多数铜绿假单胞菌感染的治疗。

铜绿假单胞菌对碳青霉烯类药物的耐药机制复杂多样,主要包括:(1)碳青霉烯酶的产生,能水解碳青霉烯类药物,导致出现耐药[14]。铜绿假单胞菌产生的主要碳青霉烯酶是B类金属酶(MBL)及D类苯唑西林水解酶(OXA类酶)。目前在铜绿假单胞菌中发现的MBL主要有6种基因型:blaIMP、blaVIM、blaNDM-1、blaSIM、blaSPM、blaGIM,OXA类酶基因主要包括blaOXA-10、blaOXA-14、blaOXA-23等。该院耐药基因检测结果显示,80株耐亚胺培南铜绿假单胞菌中,blaVIM基因阳性1株(1.2%),blaOXA-10基因阳性4株(5.0%),其他耐药基因均未检出,提示产生碳青霉烯酶不是本地区铜绿假单胞菌对亚胺培南耐药的主要机制。(2)外膜通透性障碍,膜孔蛋白OprD的改变或缺失,使抗菌药物进入细菌受阻而产生耐药。OprD分为OprD1、OprD2、OprD3[15],其中OprD2孔道具有配体特异性,能形成亚胺培南的特异性结合位点,为亚胺培南进入细菌的的快速特异性通道[5],膜孔蛋白OprD2的缺失或表达降低是铜绿假单胞菌对亚胺培南耐药的重要机制。沈继录等[16]发现亚胺培南耐药株的OprD2基因缺失率明显高于敏感株。本研究中,膜孔蛋白OprD2基因缺失率为83.8%,表明膜孔蛋白OprD2基因缺失是导致该院铜绿假单胞菌对亚胺培南耐药的主要原因,与胡琴等[17]报道的72.0%较为一致,低于四川地区报道的100.0%[15],国外ARABESTANI等[18]也有报道耐碳青霉烯类铜绿假单胞菌中OprD2基因呈高表达,说明铜绿假单胞菌对碳青霉烯类药物的耐药机制存在地域差异,而且各地区耐药的主要原因也不尽相同。根据本研究中的耐药性统计分析,该院耐亚胺培南铜绿假单胞菌对β-内酰胺类药物耐药不甚严重,推断膜孔蛋白OprD2缺失主要介导铜绿假单胞菌对亚胺培南的耐药,对其他药物的作用较小。本研究中,80株耐亚胺培南铜绿假单胞菌中,有72株检测到碳青霉烯酶基因blaVIM、blaOXA-10,或者有膜孔蛋白OprD2基因的缺失,剩余8株耐药菌可能由其他耐药机制介导,铜绿假单胞菌对碳青霉烯类药物的耐药机制还有主动外排泵的过度表达、药物作用靶位的改变、细菌生物膜的形成以及整合子的介导等,笔者会在后续研究中进一步阐明。

4 结 论

铜绿假单胞菌的耐药性日趋严重,因此,临床医师应积极送检微生物标本,严格参考药敏结果,合理选用抗菌药物,以减少细菌耐药的发生。该院铜绿假单胞菌对亚胺培南耐药的主要机制是膜孔蛋白OprD2的缺失,实验室应重视此类蛋白的流行病学检测,加强医院感染控制。