最佳说明推理及其困难与辩护

喻莉姣,王遂敏

(湖北文理学院 马克思主义学院, 湖北 襄阳 441053)

一、最佳说明推理

最佳说明推理有时也被称为“溯因推理(abduction)”或“回溯推理”,即被说明的现象最终给确信这个说明的正确性提供了重要理由,故而也是一种“自我印证(self-evidencing explanation)”。溯因法最早可以追溯到亚里士多德,“亚里士多德列举了推理的类型,即演绎的、 归纳的以及另一叫做α′παγωγη′的,后者被译作‘溯回’,而皮尔斯(1)此处的皮尔斯即皮尔士(C. S.Peirce)。则译作‘外展’或‘逆推’”[1]。皮尔士(C.S.Peirce)对这种方法进行了研究,将之称为回溯推理(abduction),其模式可概括如下:

(1)某一令人惊奇的现象A被观测到;

(2)如果H为真,那么A得到理所当然的解释;

(3)因此,有理由认为H是真的。

皮尔士提出回溯推理为科学发现提供了一种合适的方法论,是一种不同于归纳和演绎的方法。“回溯推理始于事实”,“归纳推理始于假说”,“回溯推理寻求理论,归纳推理寻求事实”[2]137。在皮尔士的回溯推理中,观测到令人惊讶的事实A是第一步,我们原有背景知识及理论说明不了这个事实A。于是,我们尝试提出假说H,当H能得到经验证实其为真(皮尔士所要求的),那么H就可以说明A,同时A被说明也给确信这个说明为真提供了重要理由。

N.R.汉森继承了皮尔士的回溯推理概念,他在《发现的模式》(patternsofdiscovery)一书中对回溯推理进行了论述,引起了当代科学哲学家们对回溯推理的关注,使回溯推理成为非演绎推理研究的一个主要议题。汉森并未指出通过回溯推理可以断言假说H为真,而是指出如果H为真,则H说明了A,故而有理由认为H是真的。这种“逆推法只是提出了对观察事实的可能说明”[3],而并未回答应如何判断“H为真”的问题。皮尔士和汉森都只要求H在得到实验或经验的证实之后能够说明A,但经验是可错的,经验证实并不必然推出“H为真”,这也正是回溯推理遭受质疑之一。此外,假说H是如何被提出的?难道它 “是一种神秘的猜测能力”[2]318?这样说显然不能令人满意。

哈尔曼(Gilbert H.Harman)1965年在《最佳说明推理》一文中首次使用了“最佳说明推理”(the inference to the best explanation)这个术语,这种推理具有 “从某个给定假设能够解释证据,进而推断这个假设为真”[4]这一特点,在此意义上它可以算作回溯推理。但与回溯推理不同的是,最佳说明推理强调一种比较。在最佳说明推理中往往有几个能够解释证据的假设,故而是“从某个给定假设能够给证据提供一个比其他假设更好的解释,进而推断这个给定假设为真”[4]。通常,我们认为推理优于说明,科学家必须先确定接受某个假说,之后在对某个观察进行说明时,使用已接受的假说库;而最佳说明推理则认为说明优于推理,通过考察各种假说对可用证据进行说明的程度来确定我们接受哪些假说。那么,如何确定接受哪些假说呢?如何判断一个假设比其他假说更好呢?哈尔曼认为更好的解释是基于“假设更简单、更可信,解释得更多,有更少特设性等”[4]。但哈尔曼给出的这种标准显然不明确,什么是更简单?什么是更可信?一个逻辑为真的重言式从逻辑上讲比任何其他归纳语言更可信,但它并没有告诉我们更多的内容,也并未解释得更多。哈尔曼意识到这种判断“更好解释”的标准有问题,但他并未对此提出解决办法。

萨加德(P.Thagard)对哈尔曼的判断标准进行了改进,提出了判断哪个假设是“更好的解释”的3条标准,即一致性(consilience)、简单性(simplicity)和类比性(analogy)。萨加德的一致性、简单性和类比性这3个标准都是针对如何选择假说而提出的,而非评判最佳说明的标准,因为假说不等同于说明。

利普顿(Peter Lipton)认为“最佳说明的推理的形式是一种最可爱的潜在说明的推理”[5]59,他将判断“更好解释”的标准放在可爱性与潜在说明上。为了阐述这个标准,他借助事实-陪衬物结构,对两组概念进行了区分:一组是实际说明与潜在说明的区分,另一组是最可能的说明与最可爱的说明的区分。

1.事实与陪衬物

日常中,我们提出为什么问题其实常常带有比较的形式,不同的人选择不同陪衬物(foil)来要求不同的说明。通常的形式是“为什么是P而不是Q”,这里P代表事实,而Q就是陪衬物。

利普顿引入差异原则,认为“要说明为什么是P而不是Q,我们就必须引用P与非Q之间的一个因果差异,来构成P的原因以及非Q情形下对应事件的缺乏”[5]41。一个对应事件是指“它与Q的关系就像P的原因与P的W关系那样”[5]42。例如,如果小明和小红都邀请兰兰去家里做客,最后兰兰去了小红家,那么为什么兰兰去了小红家而不是去小明家呢?按照利普顿的说法,小红的邀请并不能作为为什么兰兰去了小红家而不是小明家的原因,因为小明也邀请了兰兰。如果小红的邀请作为为什么兰兰去了小红家而不是小明家的原因,那么必须满足差异原则,即小明没有邀请兰兰。“尽管差异原则可能对具体事件的因果比较来说是必要的,但它并不是普遍充分的。”[5]47如果一个人问为什么获得课题立项的是A而不是B,提问者可能已知A和B都申报了课题,要想回答这个提问,回答者必须告诉提问者一些新的内容,如A的课题申报书比B的课题申报书写得更好、A申报的课题项目比B申报的课题项目更有研究价值等信息。

在利普顿的对比性说明中,可以看出“陪衬物是与相关事实有相似的历史条件,并且往往是提问者期望出现而实际没有出现的现象”[6]。“对陪衬物的选择就是把我们的说明兴趣放在事实的哪一方面”[5]34,这与提问者的兴趣相关,不同的人对同一事实基于不同说明兴趣会选择不同的陪衬物。

2.两组概念的区分

其一,利普顿引用了亨普尔对实际说明与潜在说明进行的区分。实际说明是解释项演绎蕴含被解释项,解释项中至少包含一个定律和初始条件,并且解释项为真。而潜力说明则是满足实际说明所有条件,除了解释项可能为真的条件以外的说明。换言之,潜力说明就是未确定真值的说明,是实际说明的备选者。

其二,最可能( likelinest)的(或称最可靠的)说明与最可爱的说明的区分。“可能性说的是真值;而可爱性说的是潜在的理解”[5]58。燃素说和氧气说都能对物质的燃烧进行说明,它们相对于灵力对物质的燃烧进行说明更可爱,但从化学元素角度来说,氧气说要比燃素说更可靠。利普顿没有明确指出如何判断最可爱说明,但通过他在产褥热案例中分析事实-陪衬物结构如何有助于最佳说明的判断,可以推断利普顿的可爱说明标准,即潜在理解力是指对新的对比结构进行解释的能力。

在塞麦尔维斯(Ignaz Semmelweis)从事研究的那个医院,产妇得上产褥热后常常会死亡,塞麦尔维斯想找到引起产褥热的原因。他获得的资料为:第一产科病区的妇女患产褥热的比例要高于与它相邻的第二产科病区,其死亡率也高于第二产科病区。他提出了几个可能说明两产科病区死亡率差异的假说,为了方便分析,此处只取其中两个假说:

(1)牧师给一个濒死的妇女送最后的圣餐时,必须要穿过第一产科病区,而不穿过第二产科病区。第一产科病区的病人看到为濒死的妇女送最后的圣餐的牧师,产生了对死亡的恐惧,正是这个原因导致第一产科病区病人死亡率较高。

(2)第一产科病区医生检查尸体后未对接触尸体的手消毒,而直接对产妇进行检查,残留在手上的尸体物质使第一产科病区产妇感染患产褥热,导致第一产科病区死亡率较高。

按利普顿的事实-陪衬物结构,可以将以上假设分析如下:

待说明的事实:第一产科病区死亡率较第二产科病区高

A说明:牧师给一个濒死的妇女送最后的圣餐时,必须要穿过第一产科病区(陪衬物1:没有牧师穿过第一产科病区给濒死的妇女送最后的圣餐,第一产科病区死亡率不比第二产科病区高);

B说明:第一产科病区医生尸检之后没有洗手消毒而直接对产妇进行检查使得产妇感染尸体物质(陪衬物2:医生在尸检后洗手消毒了的第一产科病区死亡率并不比第二产科病区高)。

塞麦尔维斯让牧师绕道而行使得第一产科病区病人看不到这个牧师,发现这并没有影响第一产科病区死亡率,第一个假设并不能说明这个新现象。塞麦尔维斯的同事在一次尸检中划破手指,之后死于一种与产褥热相同的疾病,这使塞麦尔维斯想到可能是因为“尸体物质”通过伤口进入他那个同事的血管中导致其死亡。同时塞麦尔维斯想到,第一产科病区医生尸检之后还未洗手消毒就对产妇进行检查,他假设这可能是导致第一产科病区死亡率较第二产科病区高的原因,如此便有了事实-陪衬物2的结构。于是,塞麦尔维斯让第一产科病区医生尸检之后洗手消毒,发现第一产科病区死亡率下降到了和第二产科病区死亡率相当的水平。第二个假设能够说明这个新现象和事实-陪衬物2的结构,并且能够说明事实-陪衬物1的结构。第二个假设相比第一个假设能解释更多潜在的事实-陪衬物结构,即更可爱。

塞麦尔维斯在进一步实验和观察中发现新的事实-陪衬物对比结构,通过“检验各假说能否说明不断发现的事实-陪衬物对比结构来对备选假说不断排除,最终留下的那个具有最大潜在理解力的假说即是提供最可爱说明的假说”[6]。

二、最佳说明推理与其他模型的比较

利普顿将最佳说明推理与演绎-律则模型、假说演绎模型以及贝叶斯进行比较,说明其相较于其他3种模型的优点。

1.最佳说明推理与演绎-律则模型

利普顿认为最佳说明推理作为一种比较性的说明,在一些方面优于演绎-律则模型:

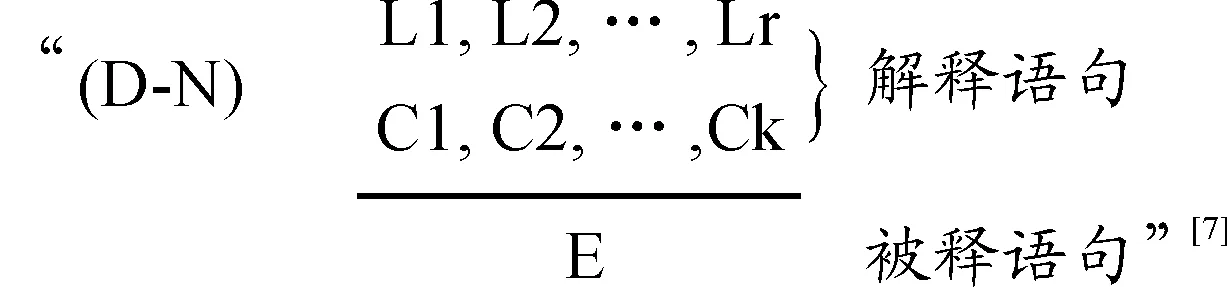

首先,能排除不相关因素。演绎-律则模型最典型的困难就是不能排除不相关因素,这是因为在演绎-律则模型下,原因是从普遍规律中演绎出来的。

前提即解释项由普遍定律L1,L2,…,Lr以及其他断言特定事实的陈述句C1,C2,…,Ck所构成。我们可以增加一些真前提,这些前提与结论无关,增加的前提不会把一个有效的论证变成无效的论证,但不相关的增加会破坏说明。利普顿给出这样的例子:“如果我说是琼斯而非史密斯患有局部麻痹,因为只有琼斯得了梅毒并且只有史密斯是一个有规律地到教堂做礼拜的人,我只说这么多,就已经给出了一个不正确的说明,因为去教堂是不能预防疾病的。”[5]50最佳说明推理认为说明优于推理,去教堂是不能预防疾病的,不能作为对琼斯而非史密斯患有局部麻痹的解释,从而避免了不相关问题。

此外,利普顿认为最佳说明推理作为一种比较说明优于演绎-律则模型的另一点在于“比较的观点对不封闭性给出了一种自然解释”[5]50。用现今流行立领衬衫来说明为什么酒店里的所有侍应都穿立领衬衫,但这可能没有说明他们为什么都穿衬衫,是因为酒店要求侍应都穿衬衫。按比较的观点,当我们问及立领衬衫时,暗示的陪衬物是其他种类的衬衫;但当我们问衬衫时,暗示的陪衬物是不穿衬衫。现今流行立领衬衫在前一种情形下表明了差异,而在后一种情形下没有表明差异。

2.最佳说明推理与假说演绎模型

利普顿阐述了假说演绎模型的几个困难,并且指出了IBE对这几个困难的解决:

第一,假说演绎模型忽视了发现的实际情况。假说演绎论认为科学家应在没有理论上的先入之见下通过收集所有相关材料,然后用归纳算法从这些材料中推出假说。但收集所有相关材料本身就存在操作困难,并且没有理论指导他们也不能分辨哪些材料属于相关材料。塞麦尔维斯所举的例子就是通过使用比较和差异法产生出一系列备选假说的,这恰恰说明了IBE对发现的实际情况的描述。

第二,假说演绎模型在逻辑上有些困难,即通过否定后件可以否定前件,但不知道具体否定前件中的哪一个。证据否定了假说和辅助陈述的合取式的情况下,我们是应当拒绝假说还是拒绝辅助陈述?IBE却能较好说明如何拒绝一些假说,塞麦尔维斯拒绝一些假说并不是因为逻辑上假说被否证,而是因为这些假说未能说明差别。

第三,假说演绎模型过于严格。如果感染尸体物质是发热的必要条件,并如果有发热就一定有感染,那么消除了感染,发热就会消失。但实际上塞麦尔维斯观察到消除了感染,发热并没有完全消失,而只是第一产科病区的死亡率下降到和第二产科病区一样低。按照假说演绎模型,应排除感染尸体物质的假说。但是,感染尸体物质说明了一种历时性的比较:第一产科病区医生尸检之后未洗手消毒时,第一产科病区死亡率高于第二产科病区死亡率;而后来第一产科病区医生尸检之后洗手消毒,第一产科病区死亡率下降到了和第二产科病区死亡率相当的水平。感染尸体物质能很好说明这种死亡率的变化,故而塞麦尔维斯保留了尸体物质的假说。

第四,假说演绎模型过于宽容,不能排除不相关的材料,会出现乌鸦悖论。所有A是B的假说蕴含这个A是B,这个A是B似乎支持了这个假设。但是,所有A是B逻辑等价于“所有的非B是非A”, 所有的非B是非A蕴含这个非B是非A,而这个非B是非A并没有支持所有A是B的假说。所有乌鸦是黑色的假说蕴含这个乌鸦是黑色的,这个乌鸦是黑色的似乎支持了这个假设。但是所有乌鸦是黑色逻辑等价于“所有不是黑色的东西不是乌鸦”,这蕴含这个红苹果不是乌鸦,但这个红苹果不是乌鸦与所有乌鸦是黑色的假说不相关。

利普顿认为最佳说明推理作为一种比较推理并不受乌鸦悖论的影响。在比较推理中,换质位(contrapositive)句的示例也可能有助于选择假说。在塞麦尔维斯的例子中,有依赖于所有的感染尸体物质的产妇都会得产褥热的示例,又有依赖于未得产褥热的未感染尸体物质这种换质位示例。未感染尸体物质的产妇为感染尸体物质得产褥热的产妇提供了恰当的陪衬物,尸体物质假说能对这一事实陪衬物结构进行说明,故而如果在与其竞争的假说中,其他假说不能说明这一事实陪衬物结构,而只有尸体物质假说可以说明,那么尸体物质假说可能相比与其竞争的假说更可爱,因此有助于选择尸体物质假说。但是,这不等于所有换质位示例都能支持假说,只有能提供恰当的陪衬物的示例才有资格有助于假说。利普顿对恰当陪衬物的判断依赖于“它与其事实所共有的历史”[5]92。一双白色的鞋并不有助于选择尸体物质假说,因为一双白色的鞋并不为感染尸体物质得产褥热的产妇提供恰当的陪衬物。利普顿的最佳说明推理回避了乌鸦悖论,但并未解决乌鸦悖论。

3.最佳说明推理与贝叶斯

经验主义者,如范弗拉森(Bas C.van Fraassen)认为用贝叶斯概率定理可以表示经验证据对某假设的认知支持度,从而判断哪个假设为真。但如果在这个过程中,考虑说明效力就会陷入“大弃赌”的局面。这是因为“大弃赌”论证表明了“一个人的置信度亦即公平赌商一旦违反概率演算公理,那么,这个人就不可避免地处于大弃赌的境地”[8]。如果在IBE中,一个人赋予可爱说明以极高的后验概率,这个后验概率超过贝叶斯定理计算所能允许的概率时,这个人就会面临“大弃赌”,也意味着这个人的置信体系是不合理的。利普顿认为IBE是寻求最可爱的潜在说明,“这个推理过程建立在不同的说明效力标准的基础上,与该说明的真假无关,也与该说明与其经验证据的认知关系无关”[9],IBE无需用贝叶斯定理来表达,故而也与“大弃赌”无关。只有在假说被选中以后,对被选中的假说进行验证时,贝叶斯定理才发挥作用。

利普顿认为IBE与贝叶斯方法并不冲突,二者是互补的。

第一,IBE有助于贝叶斯似然性的确定和先验概率的确定。利普顿认为可爱性可以当作贝叶斯公式中的似然性(已知假说H时证据E的概率)来用,E的先验概率部分取决于我当前信念所提供给E的一个好的说明。

第二, IBE有助于说明H和E的来源。贝叶斯定理描述了在具体证据下先验概率到后验概率的转变,这有助于理论的认证,但却不能回答如何选择假说和证据。

用IBE提出和选择假说,再用贝叶斯方法完成假说到理论的认证过程。换言之,IBE寻求最可爱的潜在说明,而贝叶斯负责完成由最可爱的潜在说明向最可能(或称最可靠)的说明的过渡。也就是说,在寻求最可爱潜在说明时,只考虑说明力,不考虑可靠性;在用贝叶斯验证阶段才考虑可靠性。

三、最佳说明推理的困难及辩护

利普顿认为最佳说明推理作为一种非演绎推理,解决或避免了演绎-律则模型与假说演绎模型所面临的难题,并认为在推理中最佳说明推理与贝叶斯方法互补,他在归纳推理与演绎推理之外,提出一种独立的推理模式。范·弗拉森对利普顿的最佳说明推理提出了三类指责,有学者将其概括为“伪装论证;不良情形中的最佳者论证 ;不相容论证”[10]。范·弗拉森质疑的伪装论证问题简言之类似于循环论证, “假说给证据以说明,证据给假说以支持,从而使假说成真”[10]。利普顿认为最佳说明推理所出现的这种论证形式不是无意义的,“当某个论证对一些人来说是循环时,可能仍给其中那些已接受它的结论的人提供了一个相信的理由”[5]184。范·弗拉森提出的不良情形中的最佳者论证问题,类似于“瘸子里挑将军”。对此,利普顿认为“一个理论的真并不是对它在预言上成功的最可爱的可用说明;实际上,它可能根本就不是一个说明”[5]186。也就是说,理论上的真可能并不能提供给人们需要的信息,“真”与“说明”不等同。范·弗拉森指出最佳说明推理会导致以下情况发生,即假说的信念度会因证据而被修改,从而导致“大弃赌”,与贝叶斯不相容。对这一质疑,有学者认为“因为一个人的信念体系在不同时间有所变化是正常的,在一定情况下人们不遵守动态大弃赌定理也是合理的”[11]。利普顿力图把IBE与贝叶斯结合起来,以此解决IBE的可靠性问题,但如此一来,IBE似乎退回为一个最佳假说推理,而不是最佳说明推理。

黄翔提出了用“缺省理由”的方式来改进和捍卫最佳说明推理[9]。他对假说的说明力标准和可靠性标准之间的关系重新做出解释,即假设的可靠性不应该被搁置并被延迟到验证阶段才被考虑,而是在寻求最可爱的潜力说明时已经作为缺省理由被隐含地考虑在内了。黄翔把利普顿的IBE的结果表述为:如果假设H为真,那么H是对某现象A的最可爱的说明。H是否为真,则要通过延迟验证过程来考察。但是,如果将缺省理由考虑在内,情况则完全不同了:“当没有理由怀疑一个可爱的潜力说明时,当以该说明为真。使用这个缺省理由,IBE 的推理结果不再是一个与可靠性无关的可爱的假设,而是一个同说明的真假或可靠性相关的假设。这是因为,尽管当我们没有理由怀疑推理结果的真假时,其可靠性问题并没有被明晰地考虑到,而是隐含地以缺省状态被认可为真,但是,当我们有理由怀疑推理结果时,其结果的可靠性则明晰地需要验证。”[9]

这种对IBE的改进的确可以解决IBE的可靠性问题,但这种“缺省理由”的改进方法似乎有“特设性”之嫌疑。面对“特设性”的质疑,黄翔认为“缺省理由”是人们日常中一种基本认识手段,他结合证言( test imony) 的例子对这一基本认识手段进行了阐述。我们在听取证言的过程中,更多的是缺省地接受这些话,而不会对听到或读到的每一句话都去搜寻证据来为其辩护。这是因为这个世界合理的稳定性使我们能够以缺省的方式合理地并隐含地坚持这个信念,即当我们没有理由怀疑这个信念时,便以此信念为真。只有当我们有理由怀疑它们的时候,才会去寻找证据来辨别它们的真伪。

可靠性涉及对“真”的定义问题。关于“真”的定义问题争议很多,“缺省理由”的方法显然是想绕开“真”的定义问题,但“当我们没有理由怀疑这个信念时,便以此信念为真”有些武断,因为不同的人对同一信念会持不同的态度,这种“缺省理由”的方法具有极大的或然性和随意性,用以解决IBE的可靠性问题令人难以信服。

我们对世界的认知是从可能性到可靠性逐渐过渡的,即便是目前可靠的知识,随着时间的推移以及我们认知水平的提高,在将来也未必是可靠的。最佳说明推理正好反映了我们认知的过程,在我们没有比这个更好的解释时,就用这个解释来说明现象。解释并不等于“真”,“真”也未必能够有解释力,“a=a”是“真”,但这种“真”并不能解释现象。在我们对现象的解释中,重要的不是证明某个解释的可靠性,而是在对众多解释的比较中选择一个更好的解释来说明现象,如何确立一个较为实用的比较标准呢?按照IBE,通过“检验各假说能否说明不断发现的事实-陪衬物对比结构来对备选假说不断排除,最终留下的那个具有最大潜在理解力的假说即是提供最可爱说明的假说”[6]。IBE寻求最可爱的潜在说明,而贝叶斯负责完成由最可爱的潜在说明向最可能(或称最可靠)的说明的过渡。黄翔的“缺省理由”其实就是指我们的背景知识,在我们选择最大潜在理解力的假说时,就不可避免地会使用背景知识,背景知识作为一种先验概率渗透在由贝叶斯负责完成的由最可爱的潜在说明向最可能(或称最可靠)的说明的过渡中。

利普顿将IBE与贝叶斯相结合反映了我们在实践中如何认识世界、获得知识的过程。利普顿已经注意到IBE与贝叶斯的相容关系,并认为“一旦假说被选中,贝叶斯公式就得接管”[5]104。利普顿把IBE与贝叶斯看成彼此相容的两种理论,将获得知识的过程描述为,先使用IBE从众多假说中选择一个最佳者,然后使用贝叶斯对这个最佳假说及其竞争假说进行比较,确立最佳假说的可靠性。然而,仔细考察这个过程会发现,IBE似乎退回到一个最佳假说推理,而不是最佳说明推理。其实,利普顿在《最佳说明的推理》一书中指出贝叶斯与IBE相容,其目的是想用贝叶斯来解决最佳说明推理的可靠性问题,将贝叶斯理论纳入最佳说明推理体系中来。也就是说,在《最佳说明的推理》一书中利普顿所论述的最佳说明的推理有两重含义:其一是狭义的IBE,即用于选择假说的IBE;其二是广义的IBE,即包含狭义IBE与贝叶斯的最佳说明推理体系。

狭义的IBE反映了我们如何选择假说,当某个假说作为最佳假说推理被选出来时,这个假说可以暂时被作为对现象的解释,因为在我们认识某一新奇现象的初期,暂时找不到比它更好的解释。这种情况下,我们对世界的认识诉求仅停留在满足于某解释说明了该现象,而其他说明不能说明该现象的阶段,此时没有必要追问该解释的可靠性问题。

随着知识的积累,我们对世界的探究不再仅限于停留在这种狭义IBE的层面,我们还需要探究当初的假设所构成的解释是否可靠。在这种情况下,狭义的IBE已经满足不了我们日益增长的认识诉求,而贝叶斯理论能够较好地解决可靠性问题。但是,贝叶斯理论不能说明似然性的确定和先验概率的确定以及如何选择假说和证据。利普顿认为IBE与贝叶斯理论互补,由IBE说明似然性和先验概率以及选择假说和证据,由贝叶斯完成对狭义IBE的可靠性来确定。这种包含狭义IBE与贝叶斯的最佳说明推理体系就是广义IBE。广义IBE使用狭义IBE选择假说,然后用贝叶斯检验假说,获得对某个问题的可靠说明,符合我们认识世界、获取知识的实践。然而,利普顿并未区分狭义IBE与广义IBE,这导致人们将狭义IBE与广义IBE等同,从而质疑IBE是最佳假说推理,而不是最佳说明推理。

应当承认,狭义的IBE的确是一种最佳假说推理,它需要贝叶斯理论来帮助它完成对可靠性的确认,从而成为广义的IBE。就广义IBE而言,它符合我们认识世界、获取知识的实践,能够对现象做出说明,故而对狭义IBE的质疑,并不能动摇广义IBE的合理性地位。