广场舞对美的建构、消解与反叛*

李文浩

(湖南科技大学 人文学院,湖南 湘潭 411201)

广场舞是现阶段离老百姓较近,且受关注程度较高的一种文体活动。与暴走、红歌等转瞬即逝的群众性文体活动相比,广场舞普及面广、热度持久、发展势头强劲。因其在繁荣群众文体事业,满足广大人民群众日益增长的精神文化生活新期待方面发挥的重要作用,国家重视广场舞活动的开展。2015年,文化部会同体育总局、民政部、住房城乡建设部联合印发了《关于引导广场舞活动健康开展的通知》;2017年,广场舞“转正”,被列为第十三届全运会竞赛项目;同年,国家体育总局发布《关于进一步规范广场舞健身活动的通知》。与国家对广场舞的重视形成鲜明对比的是,这种群众性文体活动长期处在争议的漩涡之中:广场舞大妈抢占篮球场;中国广场舞大妈遭《华尔街日报》恶评;男子劝阻广场舞猝死……类似新闻不时出现,经舆论发酵,使人们逐渐将广场舞与扰民、低素质等负面评价联系在一起。广场舞是众多中国老百姓文体生活的重要组成部分,反映出人民群众对精神文化生活的新期待,其遭遇两极评价的状况理应得到学界的关注。

以“广场舞”为关键词在中国知网上进行搜索,共找到文献1800余篇,其中硕博士论文200余篇。这些文献分布在舞蹈、体育、社会、新闻传播、文化等多个学科门类之中,从数量上来看并不可观。现有的研究成果主要围绕以下四个方面展开,一是从健身效果方面研究广场舞对中老年人身心健康的影响;二是探讨广场舞在社区文化建设中发挥的作用;三是以地区广场舞个案为研究对象考察广场舞的发展现状;四是对广场舞的“污名化”问题展开思考。可以发现,研究者们倾向于从社会学、媒介学的角度对广场舞进行外部研究,而较少从美与艺术的角度对广场舞展开剖析。从美学的角度对广场舞的美学特征与价值功能展开研究,或许能揭开广场舞发展道路中鲜花与荆棘并生的谜团。

一、广场舞的历史生成

《中国大百科全书》对舞蹈进行了如下描述,“舞蹈,按其本质是人体动作的艺术。从广义上说,凡借着人体有组织有规律的运动来抒发情感的,都可称之为舞蹈。”[1]13可见,广场舞符合关于舞蹈的广义描述,承载着参与者对美的向往与追求。因此,在考察广场舞的美学特征与价值功能之前,有必要对广场舞的历史出场,及其与舞蹈的关系进行考证。

有研究者认为“所有的舞蹈都来源于广场舞”[2]155,也有研究者指出,广场舞的起源可以追溯到战国中晚期,甚至更早期的祭祀活动中[3]86。舞蹈在人类历史长河中是出场较早的艺术类型,由游戏或祭祀展开的歌谣、舞蹈有可能是一切艺术的源头[4]1。那么,能否将广场舞与原始祭祀歌舞等同,或将广场舞视为一切舞蹈的发端呢?笔者认为将广场舞视为一切舞蹈之源的论断,言过其实。

目前学界对广场舞并没有十分严苛的界定,如若从艺术表现和组织方式上对广场舞进行考量,可以发现其至少具有以下五个方面的特征。第一,集艺术性与娱乐性于一身,融合了民族舞、现代舞、古典舞等多种舞蹈形式,舞步编排灵活,动作简单易学;第二,不能脱离音乐的辅助,通常以节奏明快的音乐为伴奏;第三,对场地有要求,需要在广场等开阔的公共场所进行表演;第四,对参与人数有限定,需要以舞团的形式呈现,且参与者多为中老年人;第五,以强身健体、娱乐身心为目的。由此可见,广场舞缺乏祭祀歌舞背后的宗教愿景,也没有遵循严苛的艺术规范,它与原始歌舞有明显区别,却与人民的日常生活产生了更为直接而紧密的联系。

在中国,广场舞是众多舞蹈类型中,参与人数较多,普及面较广的舞蹈艺术样式。这种“接地气”的舞蹈,并非纯原生态的文艺形态,而是中西方文化、艺术碰撞交融的产物。从特征上进行比较,可以发现20世纪40年代陕北的“新秧歌运动”、中华人民共和国成立初期的秧歌舞、文革时期的忠字舞、改革开放初期的交际舞,以及国外风行的排舞(Line Dance)、有氧健身操、搏击操、啦啦操等都与广场舞有一定的相似性,例如在公共场所表演、受大众拥护、动作易于推广等等。这些舞蹈形式在一定程度上促进了广场舞的生成,却又与广场舞有着明显的区别。广场舞产生于20世纪90年代末,是时代发展的产物。作为一种新的舞蹈形式,广场舞在美学特征和价值倾向等方面均具有独特性,它的出现标志着中国的舞蹈演绎、体育建设和文化发展进入到了一个新的发展阶段。

二、广场舞中“美”的建构与消解

广场舞是一种群众健身活动,更是一种舞蹈。它包容性极强,融合了古今中外诸多舞蹈形式,可谓“集舞蹈之大成”。舞蹈是美的,不仅是美的,还被研究者视为“最高度的生命、旋动、力、热情”,“是一切艺术表现的究竟状态”,“是宇宙创化过程的象征”[5]79。广场舞作为一种舞蹈,自然也应该是美的。那么,广场舞美吗?

这个问题似乎不易回答。较早流行的“佳木斯快乐舞步”因为动作机械,被群众称为“僵尸舞”;在川渝地区影响甚广的草根舞步坝坝舞,曾遭遇“丑人多作怪”的网络差评;而带着洋血统的“尬舞”,也让观众直呼“辣眼睛”。人们倾向于将广场舞视为“中国大妈”自娱自乐的健身活动,较少将广场舞与艺术,或者美联系起来。为什么作为舞蹈的广场舞较难直接唤起观众的审美愉悦呢?这和广场舞的美学特征有关。

从表现形式上来看,广场舞的美应该遵循舞蹈传统,来自于动作姿态中律与力的交错。舞蹈是“中国一切艺术境界的典型”[5]81,舞蹈中“活跃的具体的生命舞姿、音乐的韵律、艺术的形象”被文论家视为“道”的具象化与肉身化[5]79。与文学对美的呈现不同,舞蹈体现出的是一种飞动的美。中国传统建筑中特有的飞檐;书法家从舞剑中参悟出的笔法;敦煌壁画飞天中摇曳优美的线条,都可以视为是对舞蹈飞动之美的模仿。舞蹈飞动之美的表现离不开音乐的辅助,音乐的烘托可以强化舞蹈动作,使表演者成为极具表现力的美的形象,同时也向欣赏者传达舞蹈与音乐的和谐与统一,中国书画讲究气韵生动,诗歌中诗画相通的传统和对韵律平仄的重视,大抵也是基于画面感与音乐感关系的考察。

广场舞在动作设计上延续了舞蹈对飞动的向往和对音韵的重视。作为一种以健身为基本目的的舞蹈,广场舞注重对于力的表现,伴奏音乐多为韵律感较强的流行音乐,舞蹈动作也以中速、快速为主,手部动作较多使用拍掌、挥手、摆臂,基本步法多采用交替步、迈步和点地步,既实现了强身健体的运动目标,又调动了表演者的参与热情。《小苹果》中挥手、抖肩与脚尖点地、迈步点地交错;《农家女》中拍掌、挥掌与前、后点地十六步融合;《最炫民族风》中踏步、秧歌步与摆臂、摇臂配合,动作挺拔健美,音乐节奏明快,像水流从山边坠下不断撞击瀑底的深潭,像竹笋在春雷轰响中一点点蹿高,又像朝阳在晨鸟和鸣中升上天空,呈现出积极向上的精神风貌,使人愉悦振奋。在律与力的交错中,广场舞的美似乎得到了印证。

但让人费解的是,尽管有富于变化的姿态和生动活泼的乐曲,广场舞仍难在美的层面上与观众形成共鸣。舞蹈是美的,即便是有意错编动作、破坏审美情景的滑稽版《四小天鹅》,也能带给观众美的享受,为什么广场舞在美感传达方面却不尽如人意,是否舞蹈的美仅仅只建立在动作优美、音韵和谐的基础之上呢?

《毛诗序》通过对比诗、歌、舞的发生过程,强调舞蹈与情感的关系,“诗者,志之所之也,在心为志,发言为诗,情动于中而行于言,言之不足,故嗟叹之,嗟叹之不足,故咏歌之,咏歌之不足,不知手之舞之足之蹈之也。”(《毛诗序》)《礼记》也曾强调情感对歌、舞的作用,认为“乐由中出”(《礼记·乐记》)。由此可见,舞蹈之美,不仅仅来自于动作与音乐,更源于对情感的表现与传递。

与古代歌舞“有所怨恨,相从为歌”(《春秋公羊传解诂》)的传统不同,广场舞中表达的情感并非来自于对社会生活的不满,而是基于特定历史语境与社会生活中日常情感表达的需要。广场舞出现于20世纪90年代末、21世纪初,这正是改革开放全面推进的重要阶段。在此之前,中国刚刚经历了“八亿人民八台戏,人人会唱样板戏”的精神生活相对匮乏的苍白年代,这种语境间接催生了人们对于丰富多彩文娱生活的渴望。改革开放开启了“社会主义现代化建设”的征程。“现代化”是一个内涵极为丰富的概念,它既是社会发展的历史进程,也是人的存在状态。在某种程度上,“人的现代化”比工业现代化、农业现代化、国防现代化和科技现代化更加重要。因为“一个国家,只有当它的人民是现代人,它的国民从心理和行为上都转变为现代的人格”,“这样的国家才可以真正称之为现代化的国家”[6]8。朝向现代化的转变是缓慢而艰难的,对于有五千年文明史的中国,尤其如此。五四以来,众多先贤勇士一直致力于促进思想的现代化和人的现代化,在中国大地上写出“人”字,但这些诉求并不容易实现。“一旦缺失了世俗化的意义项,任何现代性都将陷入某种残缺样式与合法化危机的状态。”[7]133文化大革命时期极左的政治文化路线,将文艺视为政治的工具,个人化的世俗审美需要和情感诉求被压抑成一种潜在的反抗,对于个性化文体活动的向往,犹如在堰底打转的河水,等待决堰奔涌。

随着改革开放的深入,武侠小说、言情小说、流行音乐、DISCO,这些曾被文化大革命的美学规范压制的文艺形式纷纷浮出水面,释放出审美风向转变的信号:大众被允许通过文体活动释放自己的审美个性与文艺热情。广场舞正是这场转变的派生物,它对应的是中国人民对于丰富多彩精神文化生活的渴望。广场舞的参与者既有耄耋老者,也有乳齿孩童,但主要参与人群大多出生于20世纪50、60年代。他们的个性化情感诉求曾经被高度统一的政治化文体活动掩盖,而曾经的集体生活与根深蒂固的团队精神又潜在地影响着他们。因此,他们既渴望在文体活动中表达情感,彰显个人魅力,又希望能在集体活动中寻找归属感,体现个人价值。广场舞延续了秧歌舞、忠字舞等经典群体性文体活动的基本形式,串连起参与者的青春岁月,又恰好符合参与者渴望“以个体融入群体,在群体中体现个性”的心理,成为众多中、老年人休闲健身方式的首选。广场舞通过对个体审美需要与情感诉求的重视,建构出一种任凭情感倾泻的狂欢之美。那些渴望舞蹈的灵魂和写在抽屉里的诗犹如埋藏在死灰中的余烬,终于在改革的春风中复燃。人们借助广场舞抒发个人情感,彰显生命活力,感悟艺术人生。通过参与人民群众的日常生活,广场舞的基本价值倾向也随之显现:以确立世俗文体活动的合法性为功能,以张扬大众的审美趣味与艺术激情为旨归。至此,广场舞看起来成功了,实际上却“失败”了。

中国古代哲人“拿‘默而识之’的观照态度去体验宇宙间生生不已的节奏”[8]400,将舞蹈、音乐、诗歌等艺术形式当成人格修养的渠道,注重“虚静”与“中和”。孔子盛赞《关雎》“乐而不淫,哀而不伤”(《论语·八佾》),因郑声“淫”而主张将其废弃。“淫”在这里是“太过”的意思,指情感无节制地宣泄与表达。既然舞蹈是以情感为支撑的,为什么又要限制舞蹈中情感的表现呢?

舞蹈的出现源于内心情感表达的需要,情感的起伏源于欲念的奔涌。扰乱心绪的情感以艺术化的方式表达出来,鼓荡情感的欲望也从人的潜意识世界中发散出来,欲望与道德的冲突在肢体动作中消解,“情欲因此而得到了安顿,道德也因此而得到了支持”[4]22,走向圆融,故有“致乐以治心”(《礼记·乐记》)之说。

舞蹈是人类宣泄情感,追求内心平衡的一种方式,但物极必反,优秀的文艺作品往往表现感情,粗制滥造的作品却在无意义的煽情中倒人胃口。酣畅淋漓的情感表达通常能给人以满足感,然而欲望是无止境的,情绪的鼓荡也难以停止。如果任由肢体动作肆意地挥洒,舞蹈便会回头去助长情绪的奔涌,舞者会陷入迷狂,世界也会变成一个由酒神主宰的巨大摇滚舞池。因此,中国传统美学往往注重超越,在舞蹈和音乐方面,将“大音希声”和“无声之乐”视为上乘。

广场舞美感共鸣的缺失大体在于无节制地情感表达。噪音扰民、场地纠纷、动作浮夸等问题,也多出现在广场舞活动膨胀式发展之后。当艺术体验与日常生活的界限逐渐模糊,广场舞也从全民艺术盛宴变为了稀松平常的姜末蒜瓣,在建构自身价值的同时,重新摇晃着趋于稳定的欲望与道德的天平,解构着业已形成的艺术美感。既然广场舞在情感的表达上矫枉过正,在美的呈现方面也有较大的提升空间,为什么群众仍对它情有独钟呢?

三、广场舞对美的“反叛”

广场舞的发轫是人民群众对文体生活的自觉追求,也是文艺发展的必然选择。广场舞伴随着国家公共文化服务体系建设和群众文化、体育事业的发展而展开。百度搜索引擎中关于广场舞的第一篇文字资料,记录的是1999年5月1日银川的一场广场舞表演(本文姑且将这一时间视为广场舞的起点);关于广场舞的第一个视频文件上传于2007年1月1日;新浪微博(2009年8月上线)中记录的第一条关于广场舞的信息发布于2009年10月1日。国家重视广场舞活动,分别于2015年9月6日和2017年11月13日发文进行引导。通过对比时间轴可知,广场舞的发展充分尊重群众的意愿,老百姓自发组织、参与在前,制度保障、推动在后,这与政策发动在先的秧歌舞、忠字舞形成了明显区别。广场舞的出现是城乡基层群众对精神文化生活自觉追求的结果。改革开放以来,人民的生活水平明显提高,在物质生活条件得到较大改善的同时,老百姓开始注重身体健康与精神愉悦,早期在全国掀起舞动风潮的《佳木斯快乐舞步健身操》就是在这种背景下产生的。当然,随着时代的发展,人们对于广场舞的观点和看法逐渐发生了变化,“健身活动”已经不足以概括广场舞在人们日常生活中占据的位置与发挥的作用。根据笔者向湖南省湘潭市广场舞参与者随机发放的调查问卷结果显示,强身健体、休闲娱乐、增强人际交往和打发时间等共同构成了人们参与广场舞活动的主要目的(见图1)。“美是一个对象的合目的形式,如果这形式是没有一个目的的表象而在对象身上被知觉到的话。”[9]72群众对广场舞的多元参与动机以类似于“无目的合目的性”的方式传达出他们对美的憧憬与向往。由此可见,相比由视觉美感或心灵净化所带来的审美体验,广场舞对参与者的吸引力更多地来自于它对大众精神文化需求的满足。广场舞以“反叛”的方式对既成的美学规制形成挑战,并借此为世俗化的群众文娱生活正名。

广场舞的反叛首先体现在以杂糅的方式突破文艺的类型界限。从1999年到2019年,广场舞已经走过了20年的发展历程。在这20年中,对于广场舞的类型归属,各界一直未能达成共识。有研究者认为“广场舞是指公共空间内,以20世纪五六十年代的中老年女性为主体人群,以舞蹈为载体、音乐为伴奏的健身活动”[10]96;有学者认为广场舞“是一种行进间有氧健身操,是居民自发地以健身为目的在广场、院坝等开敞空间上进行的富有韵律的舞蹈”[11]178;也有学者强调“对广场舞概念的界定应回归舞蹈本体,而不应以内容或场域作为唯一界定标准”[12]93;更有网友因广场舞常在街边表演而将之戏称为“中老年街舞”。由此可知,广场舞在不同研究者的眼中分别具有舞蹈、健身活动、有氧健身操,甚至街舞的特征,相较芭蕾舞、健美操、古典舞、民族舞等泾渭分明的舞种,广场舞的边界较为模糊。广场舞的勃兴并未遵循舞蹈艺术的发展规律,其类型归属的不确定性源于它在艺术与文化的交互中,对于多种文艺形式的融合,以及似乎永难终止的“进行时”状态。

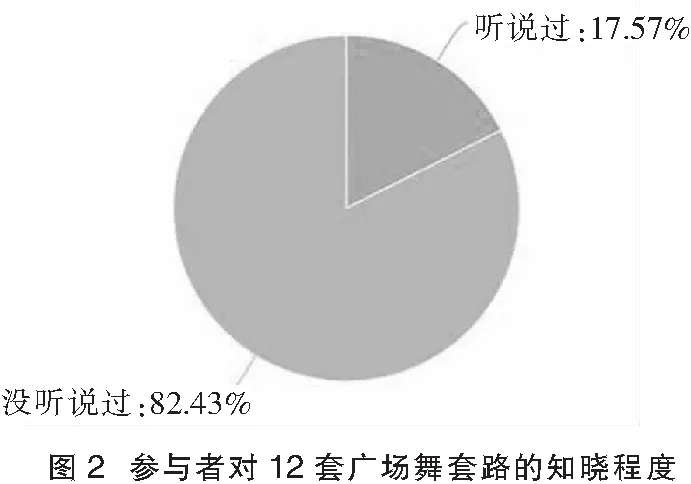

早期的广场舞与健美操、广播体操的亲缘关系较为明显,最早在全国推广的《佳木斯快乐舞步健身操》无论是活动名称还是动作编排,都体现出对强身健体目的的践行,但动作简单、机械,与姿态柔美、艺术感染力强的专业性舞蹈区别较大。这种以健美操的方式创制广场舞的做法很快过时。2015年国家体育总局与文化部联合发布12套广场舞套路,从动作编排来看,尽管仍旧延续了动作简单易学的传统,但已经呈现出较为明显的转型痕迹。2015官方版广场舞考虑到不同年龄阶段参与者对于舞曲和舞蹈的不同需求,既有仍以健身操为蓝本编排的《自豪的建设者》,也有网红舞曲《小苹果》。其中《中国美》一曲向专业性极强的古典舞取经,舞姿身法细腻圆润,节奏处理疏密相间,在艺术层面上有了较大突破。仅仅过了两年,国家体育总局于2017年又推出了新版12套广场舞套路,在乐曲选择和动作设计方面均呈现出新的特点。其中《阿西里西》将毕节彝族舞蹈与健美操巧妙融合,动作淳朴有力;《凉凉》的配乐是同年大火的连续剧《三生三世十里桃花》的主题曲,歌曲颇具古风,舞蹈的动作设计也融入了古典元素,创造性地吸收古典舞中的“翻身”,动作从容节制、挥洒灵动;《丝绸之路》紧扣“一带一路”的宏大命题,是波斯舞、拉丁舞、现代舞、维族舞等多种舞蹈的综合。这些舞蹈或动感时尚,或原始淳朴,或舒缓悠扬,已经与早期的“僵尸舞步”大相径庭。如果不是明确了类型,观众很难将之与“广场舞”联系起来。尽管官方版广场舞就推广与普及而言还有一定难度(根据笔者发放的调查问卷显示,在四线城市湘潭,仅有17.57%的广场舞参与者听说过12套广场舞套路,见图2),但已经在美学和艺术的层面进行了可贵的尝试。同时,舞曲选择与动作设计方面的变化,也模糊了广场舞与其他舞种的界限。广场舞显示出的创新性与包容性,使一切舞蹈都有了融入广场舞的可能。名不正则言不顺的隐忧非但没有影响广场舞的发展,反而使它更加壮大,形式多样的广场舞也更适合于满足群众多元的审美需求。

广场舞的反叛还体现在以世俗文艺的方式冲击殿堂艺术。文艺有雅俗之分,郑振铎在考察中国俗文学史时,认为俗文学具有六个特质,包括大众的、无名的集体创作的、口传的、新鲜而粗鄙的、想象力奔放的和勇于引进新的东西[13]2-4。朱国华认为俗文学具有“趋向于单维经验”,“往往唤引感情”,“指向娱乐性和消遣性”,“迎合大众的心理需求”[14]177-186的特征。尽管文学与舞蹈有明显的差别,但仍可以上述特征为参照考察广场舞的雅俗属性。在雅与俗的分界方面,广场舞的俗属性更为明显,例如以孤立的、片段化的方式呈现,无节制地唤引感情,以娱乐性与消遣性为目的,采用未经雕琢的程式化动作等等。有趣的是,世俗属性如此突出的广场舞并未在质疑声中沉沦,而是与高雅艺术渐呈颉颃之势,在占领城市与乡村大小广场的同时,被列为全运会运动项目,更多次登上被誉为主流文艺风向标的央视春节联欢晚会的舞台。

广场舞不仅是文体活动和舞蹈形式,更代表着一种全新的生活方式与价值标准。在漫长的人类社会发展史中,舞蹈曾是精英阶层与权贵阶层用于社会阶级分化与稳定的工具。中国传统庙堂舞蹈分为文舞与武舞,尽管动作姿态和表现方式均有差异,但两种舞蹈都在宗庙祭祀与宫廷仪式中表演,以歌颂统治者的丰功伟绩。《乐论》中,详细记载了孔子对《大武》评述,“且夫《武》,始而北出,再成而灭商。三成而南,四成而南国是疆,五成而分周公左召公右,六成复缀以崇”(《礼记·乐记》)。可见,《大武》的演出阵容强大,表演人数众多,动作编排考究,从前奏、到出场、再到列队,从道具、表情,甚至是跪姿都有严格的要求,必须遵循礼制。这样的舞蹈尽管能带来震撼的美感,却远离民众的日常生活,是统治阶级的专属。传统祭祀舞蹈大多如此。“飘然转旋回雪轻,嫣然纵送游龙惊”(《霓裳羽衣歌》)的《霓裳羽衣舞》不似《大武》雄浑庄严。白居易曾经煞费苦心,想将此舞由宫廷带入民间,仍以失败告终。中国五千年文明史中精妙的舞蹈不在少数,真能与百姓共享的却并不多见。这种无言的艺术规则凸显出广场舞“登堂入室”的可贵。广场舞释放出一种“以人民为中心”的信号,以业余挑战专业,从民间冲击殿堂,自边缘走向中心,它的成功不能不视为是一种“庶民的胜利”。

广场舞的反叛更体现在以漠视生产规则的方式进行文艺生产。文艺生产的过程中包含生产、分配、交换、消费等诸多环节,它的生产过程不随生产环节的结束而结束。艺术家、各种文化艺术媒介、读者或观众都在文艺生产的过程中发挥着重要作用。“一千个读者就有一千个哈姆雷特”,《农鞋》在海德格尔的眼中是大地无声的召唤;《舞蹈纹彩陶盆》在李泽厚的眼中是原始宗教礼仪的繁盛;《死火》在钱理群的眼中是鲁迅反抗绝望的呐喊,就某种意义而言,文艺作品只有进入到接受环节,它的生命力才能真正绽放。改革开放以来,市场经济影响着传统的文艺价值观,文艺生产的重心进一步朝消费环节倾斜。从网络小说对点击量的侧目,电影对票房的关注,以及剧场演出对上座率的重视可以看出,迎合接受者的审美需求,以消费为中心的文艺生产时代已经到来。

广场舞却反其道而行之。它漠视文艺生产的基本范式,以忽略,甚至是割裂消费环节的方式进行文艺生产。如同文学中的独语体散文,广场舞以隔绝接受者的方式存在,表演者并不在意自己的舞蹈有没有观众,他们的文艺生产行为随着舞蹈表演环节的结束而画上句号。在广场舞的日常表演过程中,舞者既是生产者,又是消费者,他们的舞动行为不仅仅是一种美的创造,更是一种社交行为和情感体验,彰显着生命的本质力量。广场舞犹如“人们可围坐的桌子”[15]106,在公共空间中展开,有大量公众参与,并能让参与者自由表达对艺术的追求和精神文化生活的向往。这个“叛逆者”独立于既成的美学规范而存在,营造出一个文艺公共领域,成为了市民文化建设的一个重要方面,体现出人民群众的审美观念与现代精神的觉醒,成为了名副其实的“人民的”舞蹈,大众的艺术。

随着中国特色社会主义进入发展的新时代,我国社会的主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。广场舞的“反叛”姿态正是人民日益增长的精神文化需求的直接反映,伴随广场舞出现的种种争议,终将随着广场舞的发展和人民综合素质与审美趣味的提升而逐渐平息。在以世俗文艺的方式冲击美学规范方面,广场舞并不是孤证。网络文学、奶奶庙、手游、中老年表情包等众多草根文艺形式在主流美学规范之外展现出旺盛的生命力与活力,肆意生长,这恰好是“中国民众以艺术的方式对中国社会发展的回应”[16]4。一个民族“要能有大量的价廉的生产,使一般人民都能在日常生活中时时接触趣味高超、形制优美的物质环境,这才是一个民族的文化水平的尺度。”[8]402不可否认,这些草根文艺在发展过程中还存在各式各样的问题,但只要国家继续重视草根文艺,从文艺政策、文艺管理措施、文艺生产与消费环境等方面给予支持,它们将在市民文化建设方面发挥更加积极的作用,成为中国文化艺术的新名片,成为中国文化美丽精神的时代传承。