《民法典》编纂背景下的证明责任分配规范配置

□ 翁晓斌 郑云波

内容提要 证明责任分配是民事诉讼中的一个关键问题,但就其实质而言其实是实体法的问题。长期以来,在我国民事立法中由于缺乏证明责任配置的自觉意识,法律规范存在缺失分配原则、正反表述、缺乏体系化的证明责任考量等各种问题,给实践适用造成了很多困扰。在我国当前修编《民法典》的大背景下,在法典编纂中应当具有证明责任分配意识,以证明责任分配“规范说”为基础,科学有效地对证明责任分配规范进行体系化配置,以提升《民法典》的立法质量和诉讼适用性。

证明责任分配对诉讼而言至关重要,甚至被称为“证明责任的负担是败诉的一半”。①以往对证明责任的研究往往侧重于诉讼具体场景中的证明责任分配,将其作为一个纯粹的诉讼法问题,而忽视对实体法层面的研究。事实上,证明责任是一个诉讼法与实体法的交叉领域,就其本质而言,更多是实体法的问题。诉讼中对证明责任的分配不是依据抽象的公平正义观念或者是某些宽泛的原则,而是需要以具体的实体法为根据。这种对证明责任分配作出规定的规范即为证明责任分配规范。证明责任分配规范可以是对分配的一般性原则规定,也可以是针对具体要件事实(作为请求权基础的诉讼理由和作为对抗请求权的抗辩) 的证明分配所作之规定。如果承认证明责任的分配存在一个固定抽象的统一规则的话,那么申明该分配规则的规范就可看作具体实体法规范的“母规范”,有关证明责任分配的统一规则与具体实体法规范之间是一种抽象与具体、原则与阐释的关系。由于对证明责任的属性问题长期存有认识上的偏差,就我国以往的民事立法而言,缺乏证明责任规范配置的自觉意识,民事法律规范尚不能很好发挥科学分配证明责任的功能,很大程度上给司法实践中证明责任的分配带来了很多不必要的困扰,也容易引发错误。在我国当前《民法典》编纂的大背景下,如何科学、有效地对证明责任分配规范进行体系化配置,是一个需要引起重视的问题。

一、我国民事实体法中证明责任分配规范的设置现状

就证明责任分配的抽象原则性规范而言,我国当前的民事实体法包括2017年10月1日施行的新的《民法总则》中尚未见规定。在《民法总则》的制定过程中,中国法学会民法典编纂项目领导小组和中国民法学研究会组织撰写并提交全国人大常委会法制工作委员会的《中华人民共和国民法典·民法总则专家建议稿》中曾有过相关规定。其中第九章第一条(总第二百零一条)就是有关“举证责任”的规定:“除非法律另有规定,主张民事权利存在的,应当就该民事权利发生的事实承担举证责任;主张民事权利变更、消灭或者受到限制的,应当就该民事权利变更、消灭或者受到限制的事实承担举证责任。主张民事义务、民事责任存在、变更、消灭或者受到限制的,准用前款规定。”

《民法总则》最终为什么没有采纳这一条规定的原因不得而知。是否如德国那样在承认其有效性的前提下认为这是一项众所周知、理所当然以至于无需进行特别申明的原则? 或者是认为证明责任分配的基本原则在本质上并不应属于实体法的范畴? 再或者是基于《民事诉讼法》司法解释中已经对此做了规定,②为避免规范的重复和保持立法体系的简洁?如果是基于上面所列之可能理由,那么稍加分析便会发现是无法充分证成的。

首先,德国民法典草案第193 条虽最终未在民法典中予以明示规定,但其有效性是被立法审读文件所明确肯定的。③并且,有关证明责任分配的学说,在德国已经得到了充分的讨论并且取得了相当的共识,这种共识建立在民法典草案第193 条所表达的基本原则的基础之上;不论是学术界还是司法实务界,对于证明责任分配的理解和适用都达到了较高的水平。因此在德国,证明责任分配的基本原则可以看作是一种被普遍认识和自觉受其约束的隐性的法规范,即使不进行明确的宣示亦不影响其效力之发挥。然而在我国,对证明责任的研究尚有待深入,特别是司法实务界对证明责任的分配还存在很多混乱,对证明责任的适用亟待规范和统一。所以,在这样的现状下,对证明责任分配的基本原则进行立法宣示大有必要。通过立法规范的明确规定,利于证明责任分配原则迅速统一和确立,利于其深入人心从而真正成为被普遍遵循的“基本原则”。

其次,关于证明责任分配抽象原则性规范的属性,虽然很难绝对地将其单纯归于实体法的领域,但是,其中带有很大一部分实体法的成分是毋庸置疑的。因为其既是对诉讼程序中当事人和法官诉讼活动的指导规范又是实体法中具体的证明责任分配规范的“母规范”,应该说带有双重法域的特点。如果从其作为具体的证明责任分配规范的“母规范”的作用看,那么大多数时候应该说体现的都是实体法的性质。如有学者所言,民事证据法从性质上说是程序法与实体法结合的产物,它既可以分别融合在这两个部门法之中,也可以成为一个独立的法域。如果不能实现单独立法,从立法技术和策略上讲,放在民法典中优于放在民事诉讼法中。④所以,就大陆法系而言,大多数国家都是在实体法的框架内对证明责任进行规范,⑤如欧洲私法示范法规范也将证明责任问题归属于实体法的问题。⑥所以,我国有学者呼吁“尽可能地在民法条文中含有证明责任的分配。……民法条文本身显现出证明责任分配是多么必要和重要。”⑦

最后,关于立法体系协调的问题。虽然《民事诉讼法》 司法解释中对基本分配原则做了相应的规定。但这毕竟只是司法解释,不是真正意义上的立法(虽然在我国司法解释实际上时常有扮演立法角色之嫌疑)。从法律位阶看,《民事诉讼法》的司法解释只是对《民事诉讼法》的适用问题发生效力,不能及于实体法。对证明责任分配的原则性规范是一个重大问题,应在基本法律中予以规定为妥。即使不规定在民法典中,起码也应在民事诉讼法中。

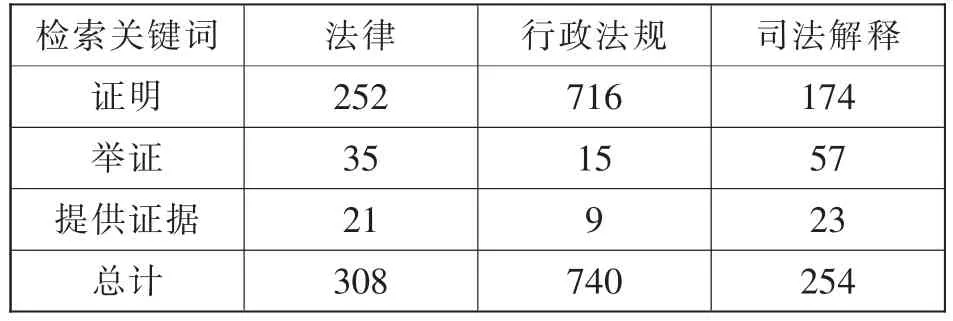

就证明责任具体的分配规范而言,其在性质上属于实体法的领域几乎是没有争议的。要对我国目前现行有效的所有法律、行政法规及相关司法解释中的证明责任规范⑧进行考察和甄别显然是一项个人一时无法完成的浩大工程,但借助电子数据库可以做一个大致的筛选。笔者在北大法宝“法律法规数据库”中以“证明” “举证” “提供证据”等关键词进行全文检索(以2019年3月20日为时间截止),检索结果显示共有1300 余部文件有用语涉及,其中法律308 部,行政法规740 部,司法解释254 部(具体情况见表1)。

表1 证明责任规范关键词检索初步筛选结果表

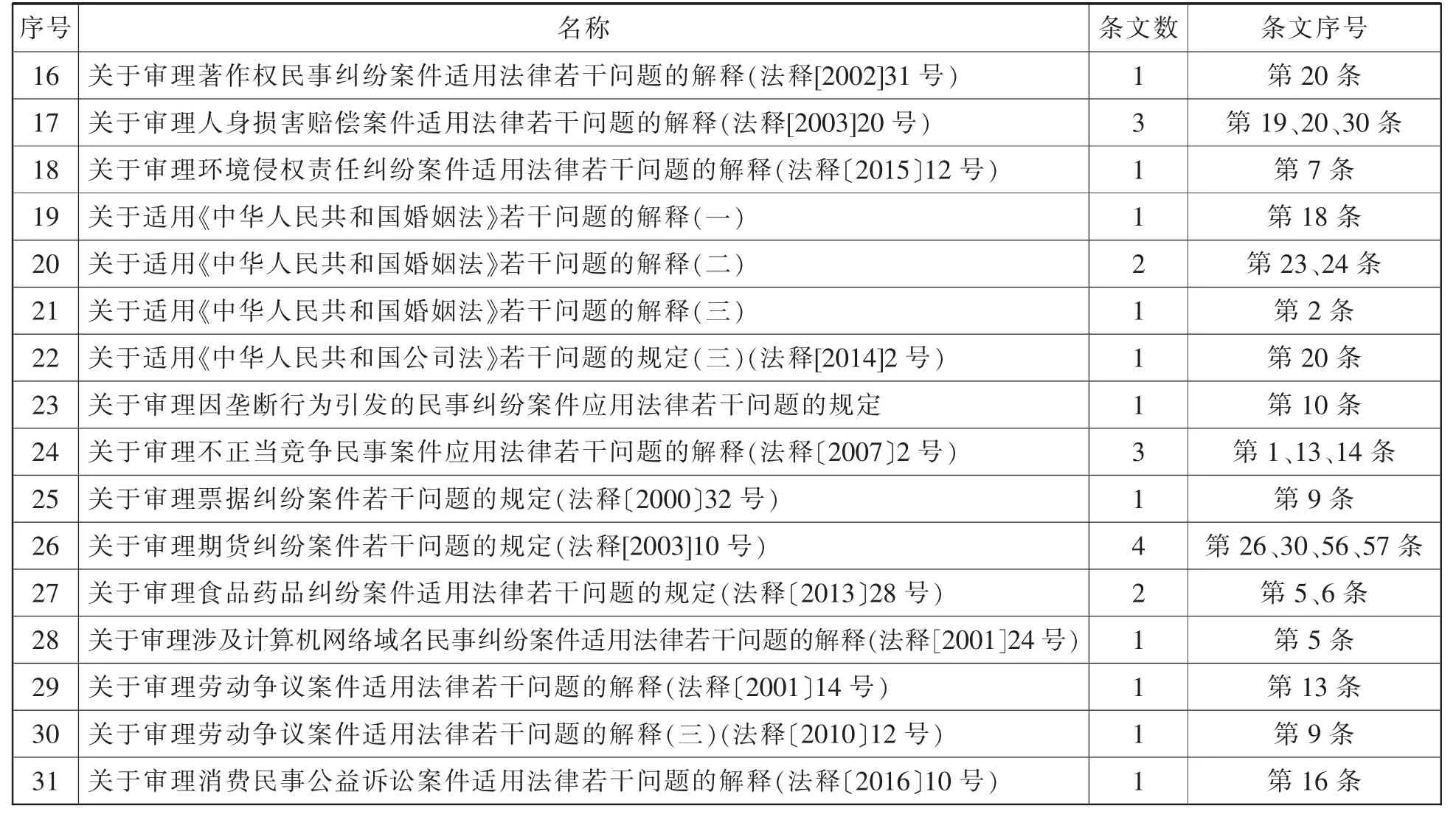

接着对上述文件剔除刑事和行政类,以民事类为重点逐一进行人工复检:主要刨除两类情形,一类是不作为证据规范,仅仅作为名词“证明文件”之含义或作为动词“证明”之含义使用的,这一类占了绝大部分。另一类是一小部分虽然关涉证据证明,但不涉及具体的证明责任分配的。筛选结果显示,关于证明责任分配的规范有16 部法律和1 部行政法规,涉及56 个条文,以及31 部司法解释共59 个条文。其中主要集中在《合同法》、《侵权责任法》、《商标法》、《著作权法》、《专利法》、《公司法》、《证券法》、《海商法》等传统的基本民商事法律及有关司法解释中(具体分布情况见表2、表3)。

表2 法律法规中证明责任分配规范分布表

表3 司法解释中证明责任分配规范分布表

?

从上述分布表中可以看出,具体的证明责任分配规范在民法中主要集中在合同、侵权和知识产权领域。在合同领域,《合同法》中有6 条规范,主要规定了先履行债务的当事人对行使不安抗辩权的前提条件的证明;因不可抗力不能履行合同的一方当事人对不可抗力情形的证明;买受人因第三人可能就标的物主张权利而中止支付相应价款时对该可能情形的证明;承运人主张责任免除时对伤亡是因旅客故意、重大过失造成的,货物的毁损、灭失是因不可抗力、货物本身的自然性质或者合理损耗以及托运人、收货人的过错造成的之证明;在无偿保管中,保管人对自己没有重大过失的免责事由的证明;等等。合同领域的司法解释就具体合同类别而言主要是针对买卖合同、保险合同和借款合同(民间借贷)。其中有关民间借贷的司法解释足足有7 个条文(占全部司法解释条文的近八分之一)。应该说,就证明责任分配而言,民间借贷是目前具备最详细具体规范依据的案件类型。这大概与其在实践中多发、在法院民事案件中占相当比例且具有灵活性、私密性等特点,因而在事实认定方面常常会出现困难有关。

民事法律中另一个证明责任分配规范的集中地则是侵权领域。其中《侵权责任法》以15 个条文数位居所有法律法规和司法解释之首。司法解释中则有14 个条文对具体侵权行为中的相关证明责任问题进行了规定,涉及铁路运输人身损害、会计师事务所在审计业务活动中民事侵权、人身损害赔偿、知识产权领域的侵权、环境侵权等各个领域。也就是说,在所有法律法规和司法解释有关证明责任的分配规范中,侵权领域占了四分之一。因为侵权领域是一个较为特殊的领域,如果按照一般的证明责任分配规则,在某些情形下将会导致明显不公以及社会难以接受的状况。因此,证明责任倒置就成了实现武器平等的重要工具。相对于证明责任分配的基本原则,侵权法领域有关因果关系、过错等要件的证明责任倒置规则是一种特殊情形,因此需要法律予以特别的明示规定。⑨并且,侵权责任中有许多是无过错责任,本身对侵权人已经苛以了最为严格的责任,为防止理解的偏差和责任的无限扩大,故需要对“损害系因被害人故意而造成”等免责事由进行逐个申明。正是基于以上原因,侵权领域的证明责任规范就显得最为突出和集中。

除了合同与侵权外,另一个较多设置证明责任规范的则是知识产权领域。《商标法》、《专利法》、《著作权法》及相应的司法解释中,共有证明责任规范11 条,占所有证明责任规范的近十分之一。这是因为知识产权案件比较专业和复杂,对侵权的判断需要有较为清晰的指引标准。

二、证明责任分配规范安排中存在的主要问题

就我国目前的立法情况看,民事实体法中对证明责任的分配往往不够重视,或者说是在立法时没有意识到证明责任分配实质上是实体法的问题,故很少从证明责任分配的角度对条文的表述进行考量,从而导致证明责任规范的配置带有一种实用性的随意和混乱,部分法律条文在证明责任的配置上面临适用和解释论上的困境。具体而言,主要存在以下问题:

(一)一般原则性规范的缺失。在2012年的《民事诉讼法》修改中,从相关立法背景资料可知,不乏全国人大代表、政协委员建议就“举证责任的分配规则” 作出规定;在立法机关组织的座谈会上,也多有专家学者、法官建议以“规范说”为基础明确“证明责任的分配规则”。但最终的《民事诉讼法》修正案并未就证明责任分配问题作出回应。主要原因是一来认为是否采用“法律要件分类说”尚存在一定争论,立法时机不成熟;二来认为“举证责任的分配主要通过实体法来规定,民事诉讼法不宜作过细规定。”⑩不过遗憾的是,在民事诉讼法修订时留待民法规定的期望,在2017年施行的《民法总则》中并未得到兑现。

(二)存在正反表述的问题。以《民法总则》关于“民事法律行为”的效力规定为例,⑪《民法总则》第143 条先是从正面规定了民事法律行为生效的三个要件:行为人具有相应的民事行为能力;意思表示真实;不违反法律、行政法规的强制性规定,不违背公序良俗。然后第144 条至154 条则是从反向规定民事法律行为无效或可撤销的种种情形。如第146 条规定:行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为无效。那么,在是否为当事人双方真实意思表示这一要件发生争议时,究竟该由哪一方来承担证明责任? 因为按照证明责任分配“规范说”(“法律要件分类说”之典型代表)的基本原理,某方当事人欲适用对其有利的法律效果之规范,就必须对该规范里面所包含的要件事实负证明责任。在双方的意思表示是否为真实(从而导致法律行为是否生效)这一要件上,主张真实的一方欲援引143 条,反之对方欲援引第144 条,那么就会得出双方都需对该要件承担证明责任的不合理的结论。⑫这种立法模式为证明责任的适用造成了困惑,“使人看不出到底是应当由主张合同和遗嘱有效的一方当事人负证明责任还是由主张其无效或效力待定的对方当事人负证明责任。”⑬

(三)条文之间缺乏体系化的证明责任考量。比如,以饲养的动物致人损害情形为例,《侵权责任法》第78 条规定:饲养的动物造成他人损害的,动物饲养人或者管理人应当承担侵权责任,但能够证明损害是因被侵权人故意或者重大过失造成的,可以不承担或者减轻责任。紧接着第79 条则表述为:违反管理规定,未对动物采取安全措施造成他人损害的,动物饲养人或者管理人应当承担侵权责任。关于这两条之间(以及与接下来第80、81 条)的关系,由于立法技术(条文安排及语言表述) 不够完善的缘故,导致在解释上存在较大争议,其中主要集中在第78 条与接下来其他条文的逻辑关系问题。⑭具体到第78 条与第79 条之间的关系,则可归纳为两个问题:一是违反规定未采取安全措施的动物致害,如系被侵权人故意或重大过失造成的,饲养人或管理人可否免除或减轻责任?⑮二是饲养人或管理人采取安全措施的情况下的动物致害,是否仍应承担无过错责任?从体系解释的角度看,这两个问题的答案应该是比较明确的,即第一个问题的答案是否定的,第二个是肯定的。⑯否则,第79 条就会成为纯粹多余的重复(如违反规定未采取安全措施的动物致害仍存在与第78 条相同的免责事由的话,那第78 条就已经完全涵括了第79 条的内容),或者与第78 条自相矛盾(采取安全措施情况下的动物致害是第78 条动物致害情形的一部分,如果这种情况下不需承担责任,那明显与第78 条规定的无过错责任相违背)。但是这种在实质意义上应是符合立法本意的体系解释,却难以回避在形式上的明显矛盾,即第79 条从法条构造上看是一个不完全法条,在适用上需要与第78 条相结合。然而最难以解释的是,其与第78 条的结合适用只“拥抱”前半句,而“排斥”后半句,这显然很难用现有的立法技术予以合理说明。转换到证明责任的问题上,第79 条的条文表述显然将“违反管理规定未对动物采取安全措施”作为一个侵权构成要件,那么被侵权人若因动物致害欲援引该条进行权利主张,就需要对该要件承担证明责任。在其不能完成证明的情形下,根据该条文,侵权人就不需承担侵权责任。显然,在实践中即使被侵权人未能就该要件完成证明,侵权人仍需承担责任,因为第78 条中未将该要件作为侵权构成要件,侵权人需要承担无过错责任。那么,该要件实质上就不是第79 条普遍意义上的侵权构成要件(但条文之表述方式实在很难将其不作为普遍意义上的侵权构成要件),而只是在被侵权人对损害之发生有故意或重大过失之特殊情形下,才作为侵权人构成侵权之要件。⑰可见,条文之间的表述若无有意识的、体系化的证明责任配置考量,必然会遇到解释上的问题,从而导致适用上的无所适从和混乱。

(四)证明责任提示语的使用不科学、不规范。“证明”、“举证”、“提供证据”等立法用语往往以一种直截了当的提示方式,显性而明确地对证明责任进行了分配,而不需再借助抽象的证明责任分配原则去进行具体的规范识别。所以,在使用这些提示语的时候,必须做到正确而清晰。以《海商法》为例,其中涉及赔偿责任的适用、限制或免除的相关条款中,对相关提示语的使用就不够规范统一。有的条文对证明主体进行了明确的规定,比如第52 条、115 条、120 条、162 条、196 条等,使用了“承运人应当证明”、“经承运人证明”、“受雇人或者代理人证明”、“经承托方证明”、“提出共同海损分摊请求的一方……证明”等表述,在“证明”之前冠以明确的主体。这样的立法表述其好处在于使得证明责任的配置一目了然。但也有值得商榷的地方,一是是否有明确指出之必要。因为从理论上看,每一条权利配置规范都可转化成显性的证明责任配置规范,但从实际的立法技术和经济原则考虑,显然是不可行的;二是在语言表述上“某某方证明”,特别是“经某某方证明”的用法,不符合诉讼实际,容易引发误解。在民事诉讼中,虽然对某一事项的证明责任固定在诉讼当事人之一方,但根据证据通用原理,某一情况得到证明,所依据的证据并非一定是由负有证明责任之一方所提供的,也有可能是对方提供甚至是法院主动调取的。而“经某某证明,有某某情形”之表述,带有状态陈述的意味,不是证明责任分配的规范表述。《海商法》 中另外一些条文,如第59 条、118 条、209 条等,则又笼统使用“经证明”的表述,并未对证明主体进行明确。这几条主要都是对限制赔偿责任适用的例外之规定,即援引禁止。当出现某些情形时,禁止承运人(或者其受雇人、代理人)或责任人对《海商法》 中相关限制赔偿责任适用条款的援引。根据规范说的基本原理,这些条款是对承运人(或者其受雇人、代理人)或责任人不利之条款,相关要件的证明责任显然不在承运人(或者其受雇人、代理人)或责任人方,而应在相对方。或者出于相对方之主体多元,很难用一个名词予以概括,故条文在表述上只是用“经证明”,前面没有冠以主体限定。这样一来与前面所提到的其他冠以主体限定的表述不统一;二来使得用语完全丧失了实质意义,将“经证明”三个字删去,一点也不影响条文的语法通畅和意思表达。另外在术语使用上,“经证明”、“应当证明”、“提供证据证明”、“承担举证责任”、“承担举证证明责任”等各种表述形式也不够统一和规范,容易在理解上存在分歧,比如不知所指是主观证明责任还是客观证明责任。

(五)存在许多不必要的累赘规定。我国当前的民事立法偏好对“特殊情形”下的证明责任进行明示规定。这种做法看似重视证明责任之分配,但其实恰恰从一个侧面反映了在立法时并未能系统而自觉地贯彻“规范说”之基本理念与方法。立法中对许多“特殊情形”的规定,其实并没有“特殊之处”,完全符合“规范说”证明责任分配的一般规则,无需进行特殊的规定。比如,《合同法》第302条规定:“承运人应当对运输过程中旅客的伤亡承担损害赔偿责任,但伤亡是旅客自身健康原因造成的或者承运人证明伤亡是旅客故意、重大过失造成的除外。”此处完全可以用“但伤亡是旅客自身健康原因或者旅客故意、重大过失造成的除外”的表述,而无需用显性的方式规定“承运人证明”。而且在“旅客故意、重大过失造成”的要件前加“承运人证明”,在“旅客自身健康原因造成”前又不加,很容易让人误解,似乎法条将这两个要件的证明责任分配给了不同的主体。⑱同理,第311 条中,“但承运人证明货物的毁损、灭失是因不可抗力、货物本身的自然性质或者合理损耗以及托运人、收货人的过错造成的,不承担损害赔偿责任。”也可省去“承运人证明”的表述。再如《侵权责任法》第70 条、第71 条、第72 条、第73 条、第78 条规定了 “受害人故意”、“受害人故意或重大过失”、“不可抗力”等减免责任之抗辩事由的“证明”。第66 条规定“污染者应当就法律规定的不承担责任或者减轻责任的情形……承担举证责任”。这些对受害人行使损害赔偿请求权之权利构成妨碍的要件进行规定的规范,是对侵权人有利之规范,按照“规范说”之证明责任分配规则,侵权人若欲适用这些规范,本就应由其对相关要件进行证明,并无需对证明责任的分配作特别之规定。如果按照“规范说”之要义进行条文表述,《侵权责任法》中绝大多数的“证明”、“举证责任”等词汇其实都不必出现。况且,《侵权责任法》 在第三章第26 至31 条中,对过失相抵、受害人故意、第三人原因、不可抗力、正当防卫、紧急避险等不承担责任和减轻责任的情形进行了规定。如有学者所论,“我国《侵权责任法》第三章所规定的各类免责事由,普遍适用于各种一般过错责任原则和过错推定责任原则的侵权责任。”⑲如果不是与这些规定中责任之减免处理不同的话,在特别的侵权类型中也无需进行重复的规定。又如《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》 第16 条第1 款:“原告仅依据借据、收据、欠条等债权凭证提起民间借贷诉讼,被告抗辩已经偿还借款,被告应当对其主张提供证据证明。被告提供相应证据证明其主张后,原告仍应就借贷关系的成立承担举证证明责任。”从证明责任分配的角度看,这个条款完全没有必要。“被告抗辩已经偿还借款”是主张法律关系消灭,自然应由其承担证明责任。当被告抗辩并提供证据证明后,第一轮“攻击—防御”结束。针对被告的抗辩,原告启动第二轮攻击,继续“就借贷关系的成立承担举证责任”,⑳这一权利产生要件的证明责任永远在原告方,当其所证明的事实为被告所动摇时,原告需要不断去强化证明,否则就要承担不利的后果。因此,此处依据证明责任的基本分配规则完全可以顺利处理,没有专门进行司法解释的必要。

(六)将证明评价问题不恰当地转换成证明责任问题。实践中很多时候遇到证明责任无从把握的情形,关键不在于如何依照证明责任理论或者说是基本原则对证明责任进行初始分配,而其实是证明标准的问题。即在某种证据情形下负有证明责任的一方是否已经成功地进行了证明,或者说是证据状况是否已经足以使得事实达到了“高度盖然性”的标准,也即法官对事实的心证是否已经形成。仍以《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》为例。该规定第17条:“原告仅依据金融机构的转账凭证提起民间借贷诉讼,被告抗辩转账系偿还双方之前借款或其他债务,被告应当对其主张提供证据证明。被告提供相应证据证明其主张后,原告仍应就借贷关系的成立承担举证证明责任。”这一条与上面分析的第16 条初看似乎非常相似,但其实大不相同。第16 条“已经偿还借款”之“抗辩”中的“抗辩”是符合诉讼法学术概念意义上的真正的“抗辩”,而17条中的“抗辩”并非概念科学界定上的“抗辩”,只是一种对内涵扩大化了的实践习惯用语,用诉讼法上的概念进行界定的话,实质是一种“否认”。因此,此处的“被告应当对其主张提供证据证明”的表述与第16 条中同样的文字表述,在内涵上应该是完全不同的(如果作相同理解的话,则必有一处是错误的)。此处的“提供证据证明”顶多只能是一种主观上的证明责任,而在第16 条中则是客观证明责任。所以这一条的立法意旨应该不是对证明责任的分配,主要想解决的应该是证明标准问题,即仅凭金融转账凭证是否足以证明借贷关系成立。民间借贷法律关系的成立需要满足借贷合同成立(合意形成)和借款义务已履行(款项实际交付)两个要件。严格来讲,金融转账凭证仅能证明款项交付的事实,不能证明款项交付的基础法律关系。可能产生金钱交付的基础法律关系千千万万,单凭转账凭证本身显然不能证明借贷合同之成立。那么,如果原告仅凭金融转账凭证提起民间借贷诉讼,显然未能完成证明责任,诉讼请求不能得到支持。但是,民间借贷往往发生在熟人之间,基于“信任”或“情面”等原因,未写借据、收据、欠条的情况很常见,这又是不得不顾及的现实。如果一味苛求原告按照具足的法律要件进行证明,似乎也与当下的“社情”不符。㉑应该是基于这种考虑,所以这一条司法解释对原告的证明责任进行了一定程度的降低。在“原告仅依据金融机构的转账凭证提起民间借贷诉讼”的情形下,就要求被告对其主张(转账系偿还双方之前借款或其他债务)提供证据证明。这实际上是已经初步认可了原告的主张,因为只有原告的主张已经得到法官心证的肯定性初步确认后,被告才需要对其否认提供证据进行证明,以动摇法官已经确立之心证。当被告通过证明动摇了本证所形成的内心确信后,则需要“原告仍应就借贷关系的成立承担举证证明责任。”

三、关于证明责任分配规范的配置建议

在如今民法典编纂的大背景下,如何有意识、体系化地进行证明责任规范的立法配置,从而避免上文所论及的有关问题,是需要特别予以关注的。主要来说,立法中应着重注意以下几个问题:

第一,以“规范说”为基础的证明责任分配规则的立法时机已成熟。2012年修订《民事诉讼法》时对是否采用以“规范说”为代表的“法律要件分类说”作为证明责任的分配规则尚有一定争议。如今,时机应已成熟。首先,从“规范说”自身的理论优势看,在大陆法系中,有关证明责任分配的学说尽管层出不穷,但历经百年,罗森贝克所创立的“规范说”可谓经久不衰,尚未有一种学说能够完全取代或与之抗衡。“规范说”自最初进入我国大陆,至今已有二十余年(早在1993年,李浩教授就在其著作《举证责任研究》中对规范说进行了介绍和评价)。经过这么多年的研究和发展,国内学界主张将“规范说”作为我国证明责任分配的一般原则的观点,应该说是绝对主流。“规范说”之所以能够占领市场,与其自身的理论优势密不可分。在成文法体系下,“规范说” 的优势主要体现在以下方面:一是“规范说”主张以成文法为依托来分配证明责任,因而与成文法系统具有天然的亲和性及融合性;二是“规范说”主张以实体法条文的表述方式作为证明责任分配的唯一判断标准,没有给法官留下太多自由裁量的余地,这种理想状态深度契合了成文法体系下的司法传统;三是“规范说”强有力的逻辑分析,以精细的法律规范作为依据,具有很强的操作性;四是“规范说”有利于实现民法规范的集约化。㉒其次,规范层面的发展也体现了“规范说”在我国被不断接受和完善的进程。1991年的《民事诉讼法》第64 条就已规定,“当事人对自己提出的主张,有责任提供证据。”虽然当时尚难说是对“规范说”的自觉吸收,但这一条文可以容纳“规范说“的基本内容。2002年,《民事证据规定》出台,该司法解释第2 条,制定机关称借鉴了“规范”说的一般原则。㉓到了2015年,《民事诉讼法》司法解释明确将“规范说”作为证明责任分配的基本原则。自此,“规范说”已成为官方正式认可的学说。再次,我国现有的民事法律规范在立法技术上与“规范说”并不矛盾,总体而言,大多数法律条文的内在逻辑都是与规范说相符合的,只是因为缺乏明确的自觉意识,所以尚存在很多问题。当前正值民法典编纂盛期,“如果错过了这一绝佳时机,则我国证明责任分配规则仍将长期处于混乱无序之中。”㉔既然在《民法总则》中已经错过了对证明责任的分配原则进行规定,那么更应在分则的具体分配规范上予以弥补,以“规范说”为指导,系统性地对条文的要件进行梳理并科学组织条款表述。㉕

第二,在法律制定过程中始终需要保持证明责任意识,确保条文个体和体系的呈现都符合证明责任的分配规则。在一般情形下,按照证明责任的一般分配规则解决证明责任分配问题,其前提是立法者已经在立法时有意识地进行了证明责任的考虑和安排。用台湾学者姜世明的话说,“规范理论之适用有效性,其前提乃建立在实体法之立法技术上对于法条要件之举证责任意义有所注意,而各该要件之规定方式于配合规范理论定性及适用后,可与实体法之价值或政策相符合”。㉖当然,这种安排主要通过对条文表述方式的技术处理来实现,而不需以显性的证明责任分配规范的形式呈现。如果立法者在设计和表述法律条文之时,未曾意识到条文的表述方式“居然”可以有分配证明责任的功效,从而未能选择妥适的条文表述方式,那么运用“规范说”来分配证明责任无疑是相当危险的。㉗正如有学者所呼吁的那样,“我国民事立法未能在条文结构中体现证明责任配置,而对条文结构的分析正是规范说的基础。这与《德国民法典》 制定者对证明责任的自觉性思维形成了鲜明的对照。在此意义上,《民法典》制定过程中认真对待证明责任配置已经刻不容缓。”㉘具体而言,就是在条文上要严格按照法律关系产生、变更、消灭或权利受到妨碍的结构进行分类和设计,考虑相关要件的证明主体,将其归入到相应的结构中去。比如某一关涉权利是否成立的要件如果要将证明责任加诸于原告,则应设计成权利产生要件,反之则应设计成权利障碍要件。

第三,在立法模式选择上,符合一般分配原则的要件无需进行证明责任的显性分配,只对特殊情形进行法定化处理。如果要在民法规范中对证明责任进行显性分配,那么每一条权利规范都可衍生出一条证明责任规范,那么成文法的数量将成倍增加。这显然是不切实际也是多此一举的。如果成文法的配置依据法律要件分类说,在条文表述中按照法律关系发生、变更、消灭或者权利产生、受到限制和妨碍的类型化思维进行有意识地分类归置,那么每一条权利规范之下就隐含了一条清晰的证明责任分配规范。“作为裁判规范的民法以作为行为规范的民法为自己的建构基础顺理成章。而且,建构作为裁判规范的民法首先必须运用要件事实理论对作为行为规范的民法进行解读。在某种意义上,建构作为裁判规范的民法就是民法解释的另外一个纵向视角。”㉙也即,证明责任规范可以说是用要件事实理论对权利规范的一种解释。在常规情形下,证明责任规范通过解释即可获得,而不需特别地显性规定。“规范说”的证明责任分配紧紧以实体法规范为依托,这正是其理论之简洁可行、易于操作之优势。在民法规范中需要对证明责任的配置予以明确规定的是那些特殊情形,即与证明责任分配一般规则相左的部分。作为证明责任一般分配标准的例外,“证明责任倒置、证据推定等例外标准则必须采取法定化的处理方式。”㉚证明责任分配的一般原则与这些特殊规定之间,形成了“一般—特殊”的体系构架模式。从我国目前的立法实际看,这些特殊规定中的推定与倒置往往集中在是否善意、是否存在过错以及因果关系等容易陷入证明困难的领域。从形式标准的角度看,往往可以通过法条结构去辨识。比如德国《民法典》在条文结构和用语上会刻意兼顾证明责任的分配问题,如果证明责任的分配与一般分配规则不一致,就会采取特殊的表达方式,例如使用“除非”、“只要不”、“除……外”等词语或如下从句:“如果……则前述规定不适用”、“不适用本规定”、“如果……则不产生此法律之后果”、“本法律后果仅限定在……”、“如果……则第一款不适用”等。㉛从这些表达方式中可以看到,德国法对证明责任的特殊分配是隐含在权利规范之中的,而不是以“证明”、“……承担证明责任”等明示的方式呈现。在成熟完善的民事实体法体系中,证明责任的分配绝大多数情况下都不需要以明示的方式进行表达,即使区别于一般规则的特殊配置,也不过是将原来需要其中一方来证明的诸要件中的一个或几个排除在外,或者转移到对方。上述需要对证明责任予以特殊配置的例外情形,从理论上看,在总数上应该不会太多。

第四,减少直至取消司法解释对证明责任规范的设立。我国目前除了立法之外,还常常在司法解释中对证明责任的分配问题进行规定。相信司法解释的出台也是基于司法的现实需求,即在诉讼实践中证明责任的分配问题常常让法官感到棘手和为难。㉜但是,证明责任的分配就其根本而言是一个立法问题,在立法中就应予以预设,而不应让司法解释去解决。在司法解释中经常对证明责任分配问题进行规定,一方面与现有立法不够成熟完善、未能很好地对证明责任进行考量安排以及法官对证明责任理论的理解和运用不够深入娴熟等客观原因有关;另一方面,如前文所述,也有部分不必要的累赘规定或者是将证明评价问题不恰当地转换成了证明责任问题。就后一种情形,应在司法解释中予以避免,就前一种情形则应谨慎对待,如非确有必要尽量不在司法解释中新设证明责任的分配规范,并随着立法的逐步完善而逐渐取消对证明责任分配的规定。

注释:

①该说法源自德国法学家施特尔策尔、施陶布等人。参见[德]莱奥·罗森贝克:《证明责任论》,庄敬华译,中国法制出版社2002年版,第64页之注释①。在我国也有类似的更彻底化的说法——“证明责任之所在,败诉之所在”。该流传广泛的说法虽未必精准,但形象化地反映了证明责任分配在诉讼中的重要地位。

②《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第91 条:人民法院应当依照下列原则确定举证证明责任的承担,但法律另有规定的除外:(一)主张法律关系存在的当事人,应当对产生该法律关系的基本事实承担举证证明责任;(二)主张法律关系变更、消灭或者权利受到妨害的当事人,应当对该法律关系变更、消灭或权利受到妨害的基本事实承担举证证明责任。

③德国1888年《民法典》第一部草案第193 条:主张请求权者应当证明其理由所必要的事实。主张请求权的消除或效果不发生者,应当对消灭或效果不发生理由所必要的事实进行证明。草案二读时将其删除。草案的二读记录则明确表明了立法者的意图——虽然予以删除,但该条文仍是有效的基本规则:“有人提出申请:删除第193 条。申请被采纳,人们认为该条的规定是当然成立的,因为该条仅仅包含了逻辑学的基本原理,因此不包含法定的请求权内容,(因此不写进法律条文)也不会被误解。”德国民法典第一草案二读记录:Bd.I,1897,S.259(=Mugdan,S.815.),转引自[德]普维庭:《现代证明责任问题》,吴越译,法律出版社2006年版,第318页。

④王利明:《审判方式改革中的民事证据立法问题探讨》,《中国法学》2000年第4 期,第100页。

⑤Nagel/Gottwald,Internationales Zivilprozessrecht,6.Auflage 2007,§ 9 Rn.64ff.

⑥Christian von Bar & Eric Clive, Principles, definitions and Model Rules of European Private Law of Reference.2009 by Sellier.European law publishers GmbH, Munich .p.2879.

⑦崔建远:《编纂民法典必须摆正几对关系》,《清华法学》2014年第6 期,第51页。

⑧此处仅指以显明的方式进行证明责任分配表述的规范,因为从严格意义上讲,每一条权利规范本身都隐含一条证明责任分配规范。

⑨当然,《侵权责任法》中的证明责任规范并非都是证明责任倒置规范。如有关“受害人故意”之免责事由的证明(如第70 条民用核设施致人损害,第71 条民用航空器致人损害,第72 条高度危险物致人损害,第73 条高度危险作业致人损害,第78 条饲养的动物致人损害等),即本应属于侵权人证明的范畴,并非属于倒置规定。

⑩参见全国人大常委会法制工作委员会民法室编:《民事诉讼法立法背景与观点全集》,法律出版社2012年版,第33页、64页、146页、362页等。

⑪正反表述的问题在我国的民事立法中并不罕见,如《物权法》第9 条,《道路交通安全法》第76条第1 款、第2项,《侵权责任法》第10 条,等等。

⑫在目前的立法现状下,该问题似乎只能通过对第143 条的解释进行解决,即将该条仅仅作为一种宣示性、原则性的规范,而不作为裁判规范。进或借用莱昂哈特的“全备说”理论,将行为能力等要件作为一种一般性要件,在诉讼中作为已进行默示主张,无需进行明确的主张和证明。

⑬李浩:《民事行为能力的证明:对一个法律漏洞的分析》,《中外法学》2008年第4 期,第565页。

⑭具体的学说和观点有很多,可粗分为两种:一是一般规定(规则)说,认为第78 条确立了动物致害责任的一般规则。即使是特殊类型的动物致害责任 (78 条以下条文),除非有特别的规定或者按照法律的精神可以作不同的解释,否则都适用动物致害的一般规则。参见王胜明主编:《中华人民共和国侵权责任法释义》,法律出版社2010年版,第390页;周友军:《侵权法学》,中国人民大学出版社2011年版,第402页;高圣平主编:《中华人民共和国侵权责任法立法争点、立法例及经典案例》,法律出版社2010年版,第743页;等等。二是一般条款说,认为第78 条是对动物致人损害责任一般条款的规定,适用于一般情形下的饲养动物致人损害情形,也即《侵权责任法》第十章未特别列举规定(78 条以下条文)的饲养动物损害责任情形。参见张新宝:《侵权责任法》,中国人民大学出版社2010年版,第320~321页。

⑮《民法典侵权编》二审稿对此作了部分修正,对该问题做了部分明确。其中第1021 条(原《侵权责任法》第79条)规定:违反管理规定,未对动物采取安全措施造成他人损害的,动物饲养人或者管理人应当承担侵权责任,但是能够证明损害是因被侵权人故意造成的,可以减轻责任。但《民法典侵权编》第1020 条与第1021 条之间,在逻辑上仍然存在 《侵权责任法》 第78 条与第79 条之间的问题。另,本文所讨论的其他法律条文,除了特别说明的外,就收入《民法典》草案中的而言,目前未见有实质性的修改。故本文的讨论仍以原法律条文为据,对《民法典》草案中的情形不再赘复。

⑯张尧:《论饲养动物损害责任——以 〈侵权责任法〉第79 条为分析对象》,《政治与法律》2013年第6 期,第37~38页。

⑰就第78 条和第79 条而言,其实质含义和逻辑关系用一个法条予以表述就是: 饲养的动物造成他人损害的,动物饲养人或者管理人应当承担侵权责任。能够证明损害是因被侵权人故意或者重大过失造成的,可以不承担或者减轻责任,但违反管理规定,未对动物采取安全措施造成他人损害的,不在此限。

⑱“旅客自身健康原因造成”与“旅客故意、重大过失造成”同作为抗辩事由之一种,按照证明责任分配的一般规则,应由抗辩方即承运人一方承担证明责任。如果说此处将“旅客自身健康原因造成”的要件特意进行倒置分配给旅客的话,在逻辑上很难说得通。这样一来,在每一个案件中,旅客在行使损害赔偿请求权的时候都必须先证明损害非因 “自身健康原因造成”。一者较之由承运人证明系“旅客自身健康原因造成”,旅客对消极事实的证明会困难得多;二者在诉讼中将一种例外情形普遍化,也是对司法资源的浪费。假设立法者真要进行这样的分配,那么在条文表述上也不宜用现在的“但……”的模式,由“但”所引起的是一个新的法律规范(权利妨碍规范)。应表述成“承运人应当对运输过程中旅客非因自身健康原因造成的伤亡承担损害赔偿责任。”这样的话,“非因自身健康原因”就成为权利发生规范中的一个构成要件。

⑲王利明:《侵权责任法研究(上卷)》,中国人民大学出版社2010年版,第414页。

⑳司法解释中的此处用语不太规范,其实应是“借贷关系未被消灭”。被告抗辩“已经偿还借款”,其前提就是借贷关系的成立。因此,在被告作此抗辩后,原告不需再对“借贷关系成立”承担证明责任,而是要证明“借贷关系未被消灭”。

㉑当然,这里涉及到法律与社会的关系问题。法律是要更多地去适应当下社会还是更偏重于改变社会? 不同的价值选择就会有不同的立法倾向。在民间借贷问题上,如果倾向于通过法律引导“人情社会”向“契约社会”转变,那么就会对出借人苛以更高的注意义务和形式要件的要求。

㉒㉗谌宏伟:《“规范说”与中国民事立法》,《北大法律评论》2014年(第15 卷)第1 辑,第290~291、289页。

㉓参见最高人民法院民事审判第一庭:《民事诉讼证据司法解释的理解与适用》,中国法制出版社2002年版,第23~24页。

㉔王德新:《民法典与民事诉讼法的协同构建》,《河南社会科学》2016年第1 期,第57页。

㉕另外,关于证明责任的抽象分配原则,虽然在《民法总则》未作规定,但这并不意味着在分则中没有补救的余地。考察域外相关立法例,也有在民法具体领域(一般是债法) 中对一般规则进行规定的先例。如法国 《民法典》第1315 条:请求履行义务的人必须对其进行证明。相反,主张免除义务的人,必须证明履行或者证明他的义务消灭的事实;西班牙《民法典》第1214 条:请求履行义务的人要对该义务证明,用义务的消灭来反驳的人,要对义务的消灭证明。虽然这两个条款都是对债法领域的规定,但在上述两国,不论是学术界还是实务界,都将其作为适用于整个《民法典》的通用规则。

㉖姜世明:《举证责任与真实义务》,厦门大学出版社2017年版,第11页。

㉘霍海红:《证明责任配置裁量权之反思》,《法学研究》2010年第1 期,第101页。

㉙罗筱琦:《证明责任分配与要件事实理论——兼议我国传统民法规范的转换》,《河北法学》2006年第9 期,第30页。

㉚王雷:《民法证据规范论》,《环球法律评论》2015年第2 期,第89页。张卫平教授在强调编纂民法典时需要从民事诉讼法视角加以特别关注的内容中,其中有一项就是“在证明方面,相关的法律推定需要实体法的具体明确规定,以减少事实认定的困难。”参见张卫平:《民法典与民事诉讼法的连接与统合——从民事诉讼法的视角看民法典的编纂》,《法学研究》2016年第6 期,第36页。

㉛MünchKomm/Prütting,ZPO(2008),§ 286Rn.114。转引自周翠:《〈侵权责任法〉体系下的证明责任倒置与减轻规范——与德国法的比较》,《中外法学》2010年第5 期,第715页。

㉜在最高人民法院就证据制度问题所进行的多次调研中,“举证责任分配都是各地法院反映的首要问题。”参见全国人大常委会法制工作委员会民法室编:《民事诉讼立法背景与观点全集》,法律出版社2012年版,第362页。