借力于政治的嵌入式发展

[摘要]在“政退党进”的结构性背景下,中国共产党作为一种相对独立的政治力量和组织力量对民办社会组织发展的直接影响不断突显出来。为此,学术研究的推进,亟需跳出“国家与社会”的二元分析框架,把中国共产党带回到当代中国民办社会组织发展的研究视野中。本文基于对S市F组织的个案研究,从“党社关系”的维度提出了当代中国民办社会组织“借力于政治的嵌入式发展”理论模式。党对民办社会组织的“赋权式介入”,在对民办社会组织施加了政治层面上的引导和限制的同时,也留给了民办社会组织反向性地嵌入到党的组织体系或者“体制”之中借力于政治而进行自主性生产的空间。党的介入和民办社会组织的借力,共同形塑了一种基于互惠性关系纽带的“党社共同体”。

[关 键 词]党社关系 民办社会组织 借力于政治 嵌入式发展

[基金项目]本文为国家社会科学基金一般项目“‘党社关系的多重形态及其对社会组织发展的影响研究”(唐文玉主持,编号:18BSH102)的阶段性成果。

[作者简介]唐文玉,男,湖南武冈人,法学博士,中共上海市委党校社会学教研部副主任、副教授,上海市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心研究员,研究方向为政治社会学。

[中图分类号] C916 [文献标识码]A [文章编号]1008-7672(2019)04-0046-11

一、 研究背景与问题提出

在传统“单位社会”时期,社会秩序是在党的组织系统向其他一切组织延伸的过程中确立起来的,“各级党组织不仅在强调党的一元化领导的条件下直接行使行政管理权,并且通过组织群众而成为使社会凝聚起来的政治粘合剂”。这就是说,党通过与国家合一性的行政化治理模式实现了对社会的全面领导和整合。改革开放后较长的一段时间,党与国家的这种合一性的行政化治理模式并没有发生实质上的改变,因而国家权力的收缩与此同时也伴随着政党权力的收缩,从而出现了党与新生社会空间政治联系弱化的现象。20世纪90年代以后,尤其是进入新世纪以后,伴随着新生社会空间的不断扩张,党与国家合一性的行政化治理模式才逐渐发生了分化,具体表现为在限制政府权力范围、推进政府与社会分离的同时,强调政党进入社会,亦即出现了有学者所述的“政退党进”的现象。于是,中国社会治理模式发生了深刻改变,一个相对独立于国家或者说政府的政党在国家与社会之间扮演了一种协调性的中心角色,目的在于培育出一个更为整合、凝聚与和谐的社会。

党的十八大以来,“政退党进”的现象更为明显地呈现了出来,从社会组织方面来看,一方面党中央强调要正确处理政府与社会关系,加快实施政社分开,推行双重管理体制改革,激发社会组织活力;另一方面又强调党是领导一切的,不仅领导国家,同时也领导社会,要注重直接建构党与社会组织之间制度化、结构化的联系。正是在这样的背景下,党对于社会组织的影响逐渐地从以往的间接和无形,转变到了更为直接和有形,党的介入作为影响社会组织发展的重要自变量因素不断突显出来。但从目前的学术文献来看,学者们比较关注的还是国家或者说政府(state)与社会组织之间的关系亦即通常所说的“国社关系”或“政社关系”及其对社会组织发展的影响,而对于中国共产党作为一种相对独立的力量与社会组织之间的关系亦即本文所述的“党社关系”及其对社会组织发展的影响则在很大程度上被忽视掉了。为此,学术研究亟待予以推进,以进一步开拓当代中国社会组织发展的本土理论。

改革开放以来中国社会组织的兴起,呈现出两条不同的路径:一是自上而下的路径,亦即党政部门通过自上而下的“单位制”再生产的方式,派生出具有独立法人资格的社会组织。这类社会组织,常被称为官办社会组织(GONGOs),它们是党政部门的“派生型组织”,是科层体系的延长,同时也处在不断变革的过程之中。二是横向自发的路径,亦即社会个体基于横向联系、社会需求和公共空间,自觉发起成立社会组织。这类社会组织,常被称为民办社会组织或草根社会组织,本文采用的是与官办社会组织相对而言的民办社会组织的概念。由于民办社会组织的迅速崛起不断扩张了与“政党-国家”相对分离的新生社会空间,因而是新的时代背景下政党介入的重点对象。那么,在新的时代背景下,政党是怎样介入到民办社会组织的结构和行动的过程之中的?这样一种介入对于民办社会组织发展又产生了什么样的影响?这就是本文研究所关注的核心问题。

二、 文献述评:把中国共产党带回来

關于当代中国社会组织发展的理论研究,学者们倾向于采用“国家与社会”的二元分析框架,并且长期占主导性地位的是市民社会(civil society)和法团主义(corporatism)两大理论视角。市民社会论者,着眼于社会与国家的二元分立进程,认为国家治理结构的去集权化,国家对社会与经济生活直接干预的减弱,推动了一个相对自治的市民社会的逐渐形成。法团主义论者,看到的则是国家的主导性地位以及国家控制社会组织影响力的机制,认为中国社会组织发展并不意味着出现了一个独立于国家的市民社会,相反中国的社会组织是国家以法团主义方式与社会建立组织联系的过程中逐渐发展起来的。近些年来,基于学者们对西方式理论模式在当代中国社会组织发展研究中的应用反思,市民社会和法团主义的理论视角逐渐式微。海外研究发生了从“结构研究”向“行动研究”的转向。行动研究论者,倾向于以“社会中的国家”为研究路径,认为中国的国家与社会之间关系并非是稳定和明确的,而是处在一种动态、交织而模糊的状态,因而他们注重考察的是国家与社会组织之间中观和微观层面的互动机制、策略与路径,关注的是社会组织在特定制度环境下的行动。而国内理论界,基于中国本土的经验和特色,也建构出了一批具有影响力的本土性解释框架,诸如“分类控制”“非正式政治”“利益契合”“依附式自主”等。

但尽管如此,学者们倾向于采用的依然是“国家与社会”的二元分析框架,只不过有些学者针对“国家与社会”的研究范式在当代中国应用中所存在的西方经验与本土经验之间的焦灼和矛盾,以及同质性和整体性的缺陷,做出了某种程度的中国式变通、修饰和细化处理而已。这种“国家与社会”的二元分析框架思维,共同的特点就是忽视了中国共产党在当代中国作为一种特殊的政治力量和组织力量对社会组织发展的独特影响,或者把中国共产党简单纳入到“国家”的范畴中,把其与“政府”捆绑在一起予以同质化的处理。在当代中国,中国共产党与国家机器是紧密结合在一起的,并且在国家机器中占据着核心地位,因而中国的政治体制常被称为“政党-国家”体制。但是,中国共产党又是超越于国家机器的,可以相对独立于国家机器而延伸或渗透到社会之中,具有把社会链接到“政党-国家”体制之中以政治整合社会的功能,这就决定了“国家与社会”的二元研究范式在当代中国应用中的局限性。也正是基于此,当诸多学者还在热衷于“国家与社会”的源自于西方的主流研究范式的时候,部分学者清晰地看到了中国共产党在当代中国社会科学研究中的重要价值,并发出了应该把“中国共产党带回来”的呼声。

从目前的学术研究来看,关于中国共产党与社会组织之间关系的探讨,还主要局限于党的建设的研究视角,亦即关注的是社会组织兴起对党的领导或执政所产生的挑战,以及党面对挑战的回应策略和加强社会组织党建的实现路径。而把党的介入作为一种相对独立的影响社会组织发展的重要自变量因素进行考察的研究文献,尤其是实证研究的学术文献则少之又少。仅有的一些零星研究,由于研究视角和案例选择的原因,也仅仅只是片段性地涉及到了“党社关系”的某一方面及其对社会组织发展的影响。比如,有学者关注到了党组织进入社会组织对社会组织发展的影响;有学者看到了党群部门购买社会组织服务与普通的政府部门购买社会组织服务之间的差异性,探讨了党群部门购买社会组织服务对社会组织发展的影响;有学者分析了党对社会组织领导人个人层面的统合对社会组织发展的影响。这些研究对于“党社关系”还缺乏整体性的研究视野或者分析框架上的理论自觉,尽管学术的关怀主要在民办社会组织,但未能从“党社关系”的维度对当代中国民办社会组织发展进行本土性的理论模式阐释。党对民办社会组织的介入究竟会在当代中国带来一个更为强壮的“第三领域”,还是仅仅只是加强了既有的权力和控制的链条,这对于学术界而言依然是一个悬而未决的问题。

针对当前的这样一种学术研究的现状,本文选取S市的F组织作为研究个案,试图从“党社关系”的维度推进当代中国民办社会组织发展的研究。2017年底,在S市的市委统战部举行的一次座谈会上,笔者首次见到了F组织的负责人亦即F组织的创始人和理事长X先生,在座谈中了解到了F组织的组织性质、业务领域和发展状况,尤其是X先生对于社会组织党建方面的观点和看法,并由此而产生了对F组织的研究兴趣。随后,直到2018年12月底,笔者通过与相关党政部门的接触、媒体的信息传播、内部资料的索取,尤其是通过深度访谈和非参与观察的形式对F组织所开展的多次调查,获取到了F组织大量的信息和材料。而之所以选取F组织作为研究个案,是因为F组织由于其组织性质、业务领域、发展状况以及负责人的特点,受到了S市地方党的组织体系的重点关注。S市地方党的组织体系的多个“块”和“条”通过政治吸纳、组织嵌入和购买服务的多重路径介入到了F组织的结构和行动的过程之中,与F组织之间建立起了“吸纳-融合”、“嵌入—互动”、“购买—合作”的多重关系形态,这为整体性地观察“党社关系”及其对民办社会组织发展的影响提供了一个很好的切入点。

三、 借力“政治吸纳”:从政治资本到社会网络

政治吸纳是中国共产党运用自身的政治优势和组织资源,通过赋予新兴社会力量中的精英个人以某种体制内的政治身份,比如党代表、人大代表、政协委员等,从而将其纳入到“政党—国家”体制之中,使之与“政党—国家”体制形成一种融合共生格局的重要策略。F组织是一家民间自觉发起成立的民办社会组织,正式登记注册于2011年7月,在S市X区民政部门登记注册,其业务主管单位为S市X区团区委。F组织传统的业务领域主要为引导、组织和培养青年人参与社区公益志愿活动,后来伴随着组织发展,业务领域不断拓展,从社区志愿服务、社区治理难题解决逐渐拓展到了党课开发等基层党建业务领域,如今业务范围已经覆盖了S市40多个街镇,并辐射到了S市的周边地区。F组织的全职员工高峰期达到90余人,后来由于减员增效,到2018年12月份的时候,全职员工缩减到了55人,但对于民办社会组织而言,依然属于一种大规模的组织。

F组织在发展初期,由于总能以创新的形式帮助S市X区团区委开展活动,事实上充当了X区团区委开展工作的重要社会载体,因而F组织的负责人X先生得到了X区团区委的高度认同和支持,2012年就成为了被党的组织系统政治吸纳的对象,担任了X区青年联合会委员,首次获得了一种体制内的政治身份。对此,X先生说道:“我从2012年做(X区)青联委员开始,其实我就进入到了体制里面来了。”2014年,F组织由于在S市C区独立登记注册的一个分支机构在C区的运作产生了比较大的社会影响,因而获得了C区党委的认可,X先生又担任了C区的政协委员。2016年,F组织由于与S市J区P街道长达五年的深度合作,X先生又得到了P街道党工委的推荐,担任了J区人大代表。此外,由于F组织比较大的社会影响,以及X先生长期的无党派人士身份和2018年上半年加入中国民主促进会的民主党派人士的身份,X先生受到了S市的市委统战部的重点关注。在S市的市委统战部的支持和推荐下,2015年,X先生担任了S市“两新”组织中青年知识分子联谊会常务理事;2017年,X先生又担任了S市新的社会阶层联谊会理事,并参加了中央统战部举办的第一期社会组织代表人士理论研究班;2018年,X先生获得了“S市统一战线(工作)先进个人”的荣誉称号。

可以看到,S市地方党的组织体系通过多个“块”与“条”的結合,把F组织的负责人X先生多重吸纳到了“政党—国家”体制之中,从而建立起了与F组织之间“吸纳—融合”的关系结构。但这样一种政治吸纳,并不是S市地方党的组织体系的“一厢情愿”,同时也是X先生积极寻求的结果。对此,X先生表示,他所获得的这些政治身份,是F组织紧跟党政部门做了很多事情而获得的一种认可。当然,S市地方党的组织体系与F组织负责人X先生的行动逻辑是不相同的。S市地方党的组织体系对X先生的政治吸纳是为了把X先生以及X先生所负责的F组织联接到“政党-国家”体制之中,以实现对F组织的政治整合以及借助于F组织的力量来实现对区域性社会的政治整合;而X先生积极寻求被S市地方党的组织体系所政治吸纳,除了个人的政治情感和政治追求的因素之外,在于通过嵌入到“政党—国家”体制之中借力于政治身份来促进F组织更好的发展。

X先生借力于S市地方党的组织体系通过多个“块”和“条”所赋予的多重政治身份,提升了个人的政治资本。这种政治资本表现为个人作为体制内精英的政治地位以及由此而给他人带来的政治上的可靠性,它可以直接转化为F组织的公信力。X先生多次表示,个人的政治身份对于F组织发展而言,首先就是一个好的“政治背书”。这种“政治背书”对于F组织发展非常重要,因为F组织的收入来源主要是党政部门购买服务的资金,而党政部门购买民办社会组织服务比较看重民办社会组织的政治背景。为此,X先生有意识地利用个人的政治身份来进行F组织的宣传、开展业务的联系洽谈以及提升F组织的影响力,在F组织的微信公众号、宣传手册以及X先生的个人名片上,X先生所拥有的多重政治身份都是重要的展示内容。同时,X先生还利用自身拥有的多重政治身份所带来的政治平台,把个人政治身份的优势转化成为了F组织社会网络的优势,为F组织在体制内外联动和扩展资源创造了良好的局面。X先生通过运用在政治平台上与党政部门领导交往的优势,密切了与党政部门之间的关系,这为F组织带来了大量的党政部门购买服务的资源。正如X先生所说的,“我们跟党政部门之间的关系一直很紧密,很多资源都是党政部门介绍的”。不仅如此,X先生还通过运用在政治平台上与新兴社会精英交往的优势,推动了F组织的社会网络向体制外空间拓展。比如,在谈到担任S市新的社会阶层联谊会理事时,X先生说道:“这里边有大量的新阶层人士嘛,那么新阶层人士也是我们很好的合作单位,我们现在其实也是不断地跟着这些合作单位在比较深入地进行合作交流,尤其是我们现在尝试一些新的探索,比如互联网企业的党建工作,比如自媒体的党建工作,还有比如现在我们说的一些文化党课、科创党课的开发,其实都是我们通过跟这些新的社会阶层人士的对接,逐步开展起来的。”

四、 借力“组织嵌入”:把支部工作转化为能量

组织嵌入是中国共产党基于“支部建在连上”的组织建设原则,实现对军队、国家和社会有效领导所长期采用的策略。改革开放后,在单位体制解体和转型的同时,新兴社会力量迅速崛起,给党的领导带来了“复杂社会逻辑”的挑战,于是,中国共产党在新生社会空间中再度采用了“支部建在连上”的组织嵌入策略。对于F组织而言,党组织的嵌入开始于2015年8月。当时,F组织在S市C区独立注册的分支机构首先成立了党支部。而之所以首先会在分支机构而不是在母机构成立党支部,X先生表示:“其实社会组织党建工作,像我们现在开始逐步地得到了教育,得到了提高,所以意识上更明确了,但以前其实真的没这个感觉,也没这个概念,也就是纯粹是因为注册机构需要把这个角色给设立了。那个时候就是(C区)上级党组织盯得紧一点,我们动作就快一点……而且2015年的时候,我是C区政协委员嘛。”这就是说,党组织的嵌入对于F组织而言,刚开始主要还是一种被动的政治要求,缺乏借力于党支部的工作来推动组织发展的意识,这种现象一直延续到了2017年底。

X先生说道:“真正转折点其实是十九大,十九大开始我们才真正(重视党建工作),就是说意识到了党建工作其实是一个很重要的事情,也是对于(组织)自身发展有非常大促进作用的事情。”从2017年底开始,尤其是整个2018年,F组织的党支部工作紧锣密鼓地开展了起来,比如:设立了党建办,配备了专职的党建工作者和党建顾问;完善了支部工作制度,包括三会一课制度、民主生活会制度、党员学习教育制度、党员联系群众制度、民主评议党员制度、发展党员工作制度、党员管理制度、党员激励机制、党员政治生活任务清单等;2018年6月,F组织作为母机构在X区成立了党支部,从此F组织有了两个党支部,而事实上是一个团队,到2018年12月份的时候,共有正式党员18人、发展对象1人以及递交了入党申请书的积极分子10人;高频度开展主题党日活动,从2017年10月到2018年11月,F组织党支部开展主题党日活动多达26次;积极开展党建联建共建,2018年F组织党建联建共建的单位发展到了十多家等。

可以看到,S市地方党的组织体系通过组织嵌入的方式,与F组织之间建立起了“嵌入—互动”的关系结构,并且这样一种“嵌入—互动”的关系结构在2017年底之后由于F组织的主动作为而得到了增强。而F组织之所以会主动作为,一方面在于X先生对党的情感性认同得到了增强,就像X先生所说的,“我觉得任何工作你要想好好做,你内心当然要有丰富的情感,对吧?我觉得你没有情感,是做不下去的,你自己会做得很别扭的”;另一方面则在于X先生借力于党支部的运作来促进F组织发展的意识,亦即把党支部工作转化成为了促进F组织发展的能量。对此,X先生说道:“党的工作其实是可以很好地支持机构发展的……比如说我搞支部活动,我支部活动扩大一下,那就可以变成整个机构的凝聚力活动;比如说我的一些交流互访,能够成为我机构业务拓展的一个很好的支撑;比如说F组织的一些党课教育能够成为F组织员工培训的一个很好的组成部分。”

正是基于这种意识,X先生一方面借力于党支部的运作从党的组织系统中所获取到的资金支持和组织资源,通过党支部活动的开展,以及把党支部工作嵌入到组织的内部治理结构中,比如把党支部书记安排进理事会、把党建办主任安排进监事会、为普通党员参与组织决策搭建渠道等,加强了F组织的文化建设、团队建设、凝聚力建设,提升了F组织的内部治理水平,同时也密切了F组织与上级党组织之间的联系。另一方面,借力于党的组织系统的联接网络,通过党建联建共建,拓展了F组织的资源联动和业务范围。比如,2018年,F组织通过与S市的另一个有影响力的社会组织开展党建联建共建,共同策划和举办了两场“社会组织党建”专题研讨会,为F组织的业务拓展积累了专家资源,提升了F组织在业界的影响力。再比如,F组织2018年通过与S市的一个知名的私立学校开展党建联建共建,获得了该私立学校2019年一整年的党建业务购买,并且该私立学校表示今后可能会把对F组织的党建业务购买推广到该私立学校所在的整个教育集团,而整个教育集团则多达11所学校。此外,2018年12月,受益于黨支部工作的规范化开展,F组织在S市C区独立注册的分支机构在S市社会组织等级评估中获得了加分,成功获评为5A等级的社会组织。

五、 借力“购买服务”:顺势拓展党建业务领域

在此所述的购买服务,不是一般意义上的“政府购买服务”,而是“政党购买服务”,是党的组织系统尤其是基层组织系统近年来所探索的通过购买服务的方式把部分事项委托给社会组织去承担,以实现对社会组织在意识形态上的同化和整合以及借用社会组织的力量来增强对社会的政治整合效能的策略。F组织从2016年开始就成为了“政党购买服务”的对象,当时S市的一个街道把社区党校的部分党课委托给F组织去开发,F组织从课程设计、专家安排、课程评估等方面为该街道党组织提供服务。不过,当时F组织并没有把基层党建作为其重点业务拓展领域,只是偶然性地承接了这样一个项目,其业务领域还是聚焦于传统的志愿服务和社区治理。直到2017年党的十九大召开以后,由于基层党建成为了热点关注的主题,与F组织洽谈党课开发、主题党日活动设计等基层党建业务购买的街镇党组织显著增多,F组织于是看到了基层党建业务拓展的契机,顺势拓展了基层党建业务领域。2018年,购买F组织基层党建业务的街镇党组织迅速地从以前的1个拓展到了11个,同时还有一些市、区级党务部门对F组织的党建业务购买。2018年,F组织在“政党购买服务”项目上的资金收入达到300万左右,占到总收入的1/6左右,成为了F组织业绩增长的一个新的突破点。

可以看到,S市地方党的组织体系通过购买服务的方式,与F组织之间建立起了“购买—合作”的关系结构。在这样一种“购买—合作”的关系结构中,S市地方党的组织体系具有贯彻党的意志和达成党的目标的政治上的动机和诉求;而F组织所扮演的角色也超出了一般意义上“政府购买服务”中的单纯的公共服务递送,具有了更强地为党服务的政治性价值。与此同时,“政党购买服务”对于F组织而言也意味着实实在在的资源获取,这就使得F组织可以借力于“政党购买服务”来实现组织更好地发展。2018年,F组织之所以会把业务领域从以前的志愿服务、社区治理两大主要领域,扩展到志愿服务、社区治理和基层党建三大主要领域,除了X先生本人政治情感方面的因素之外,就在于借力“政党购买服务”所带来的资源以开创组织发展的新局面。

为了拓展基层党建业务领域,F组织一方面注重加强自身党支部的工作,增强自身的党建元素,因为其构成了F组织对外拓展基层党建业务领域的最基本的展示和支撑。在访谈中,X先生还表达了要加入中国共产党的想法。“因为当时入民主党派的时候呢,(F组织)党建工作(业务)还没做得这么好,就是没这么铺开,但现在因为考虑到党建工作(业务)的问题,你总不能每次介绍业务的时候,你作为一个民主党派成员老是在讲党的工作,我觉得有点奇怪……当然不能说完全是这个动机啊,这样不合适,还是基于本身对党的工作很认可,受到熏陶嘛,否则我也不会这么做党的工作了,对吧?”另一方面,也非常注重扩展专家资源,因为F组织的基层党建业务,主要涉及到的是党课开发的领域,需要大量的党建相关领域的专家参与。2018年F组织的专家团队因此而实现了爆发性的增长,从以往的40个左右增长到了120多个。X先生表示,2019年F组织在基层党建业务领域上预计将会覆盖到超过20个街镇,同时由于党建资源的积累,目前已经有多家大型企业在与F组织洽谈党建业务方面的服务购买,F组织的党建业务领域将会进一步地拓展到企业。

六、 一种本土发展模式:借力于政治的嵌入式发展

在当代中国“政党—国家”体制中,中国共产党与国家机器是紧密结合在一起的,因而从组织体系上来看,中国共产党与国家机器一样都是由多个“块”和“条”所复合构成的集合体。但与此同时,中国共产党又是超越于国家机器的,可以相对独立于国家机器而延伸或渗透到社会之中,具有把社会链接到“政党—国家”体制之中以政治整合社会的功能。中国共产党的这样一种复合性构成,以及延伸或渗透入社会以政治整合社会的功能,催生出了新的时代背景下党对于民办社会组织的多重介入路径。通过上文的分析,可以看到,S市地方党的组织体系的多个“块”和“条”通过政治吸纳、组织嵌入和购买服务的多重路径介入到了F组织的结构和行动的过程之中,与F组织之间建立起了“吸纳—融合”、“嵌入—互动”、“购买—合作”的多重关系形态。尽管这样一种多重关系形态,由于S市地方党的组织体系不同的“块”和“条”之间不同的介入路径,而呈现出了一种分散的现象,但却共同展现出了一种基于集体权力(collective power)的赋权逻辑,只是这样一种赋权加上了政治层面上的引导和限制。

在“单位社会”时期,中国共产党是一种“总体性支配”的政党,掌控着各种重要资源,通过与国家合一性的行政化治理模式,把党的意志和目标全方位地嵌入到社会之中,展现出来的是一种基于个体权力(distributive power)的支配逻辑。这种“支配式介入”,导致了社会组织自主性丧失的政党化和空洞化。而在“后单位社会”时期,由于市场化改革催生出了“自由流动资源”,中国共产党直接支配资源的能力出现了下降,因而发生了从“总体性支配”向“有限性支配”的转变。中国共产党有限支配社会资源的能力和在新的历史时期对社会进行全面政治整合的需求,推动了中国共产党在处理与民办社会组织之间的关系上从支配走向了赋权。正是这样一种“赋权式介入”,在对F组织施加了政治层面上的引导和限制的同时,也留给了F组织相当大的自主性生产的空间,使得F组织可以反向性地嵌入到党的组织体系或者“体制”之中通过借力于政治来实现组织更好的发展,展现出了一种当代中国民办社会组织发展的本土模式,亦即“借力于政治的嵌入式發展”。

借力于政治的嵌入式发展,一方面反映了党的强势地位。尽管“后单位社会”时期由于市场在资源分配中所发挥的作用,党直接支配资源的能力出现了下降,但党领导一切的政治地位,决定了党依然掌握了大量的民办社会组织所需求的重要资源,因而对民办社会组织产生出了一种强大的“结构性权力”。在F组织借力于政治的嵌入式发展中,党始终处于主导的地位,扮演了一种对F组织进行政治品格塑造的角色,并产生了实际性的效果。比如,政治吸纳在赋予F组织借力于X先生的政治身份所带来的政治资本和社会网络来寻求组织更好发展的机会和条件的同时,也基于党的意志和目标塑造出了F组织的政治品格。正如X先生所说的:“我很多(政治身份)工作,其实也在某种程度上对我的工作方向有了很好的框定。简而言之,有很多事你是不可能去做的,因为你有这样的政治身份在。所以,其实这就对你的很多业务,就有了一个很好的约束。为什么我们会说我们始终围绕中心工作,始终服务大局,立场坚定,也是有道理的,而且这个过程其实是一个不断加强深化的过程。”同样的,组织嵌入和购买服务在赋予F组织相应地借力于党的资源来寻求组织更好发展的机会和条件的同时,也相应地把政治规范和政治价值注入到了F组织之中。

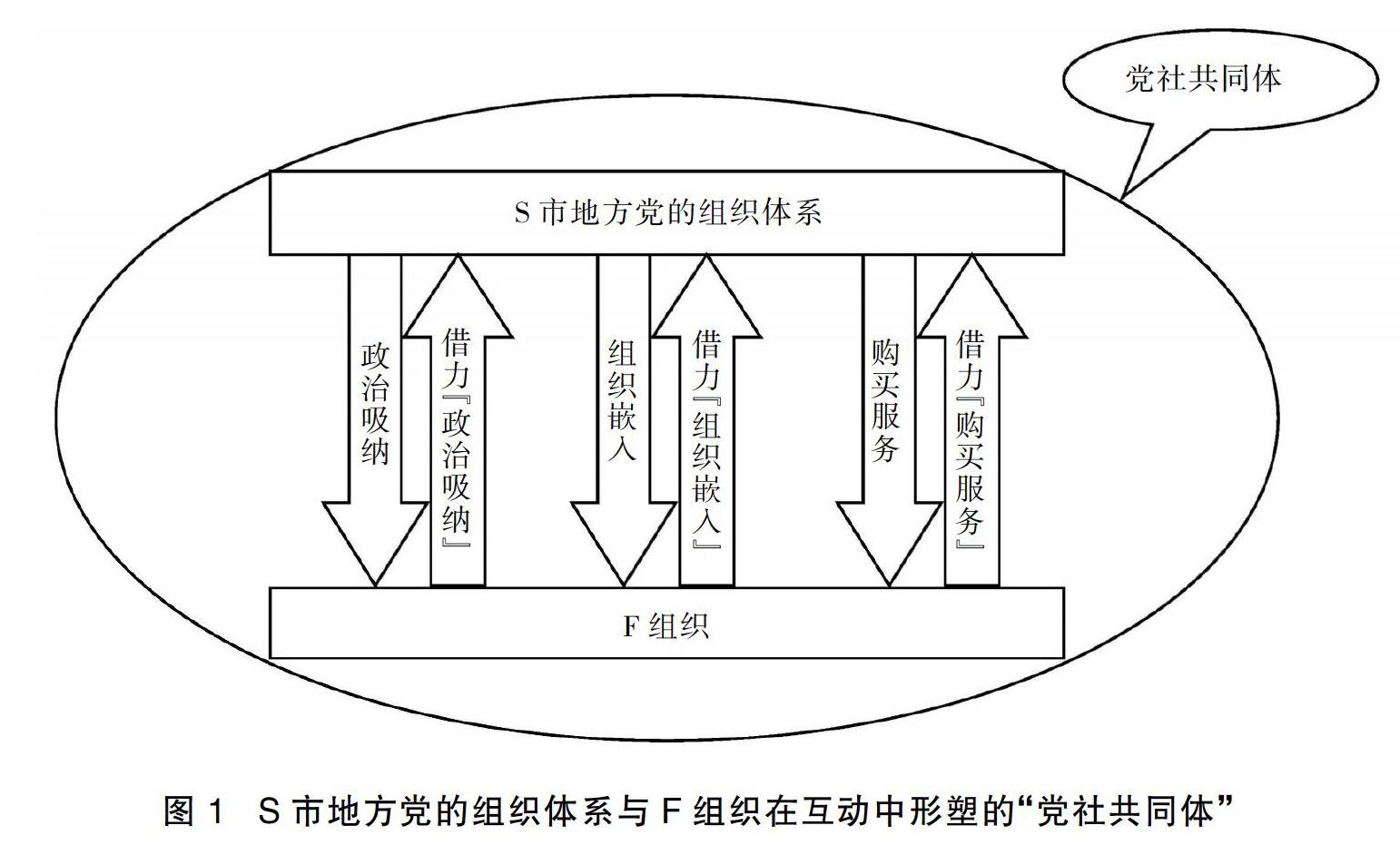

另一方面,借力于政治的嵌入式发展,体现了民办社会组织的自主性。F组织并没有因为党的介入,而丧失了自主性,呈现出一种“总体性生存”的状态;相反在党的目标和组织的使命之间达成了一种精妙的平衡,反向性地嵌入到党的组织体系或者“体制”之中,通过借力于党的介入所带来的资源实现了组织更好的发展,展现出了很强的谋求组织自我发展的内在动能。S市地方党的组织体系对F组织的多重路径的介入,同时也意味着F组织对党的介入所带来的资源的多重路径的借力,双方在互动的过程中形塑了一种具有本土化特征的“党社共同体”(如图1所示)。在这种“党社共同体”中,S市地方党的组织体系成功地实现了对F组织政治品格的塑造并借用了F组织服务于党的业务功能;而F组织也成功地进行了自主性的生产,实现了组织更好的发展。当然,F组织的自主性,并非是西方语境下的基于独立性的自主性,而是一种“党社融合”混合结构形态下的具有本土性特征的自主性,反映了独立性和自主性之间的分离,处于借力于政治而又受到政治的结构性约束的有限空间之中。显然,这样一种“党社共同体”导向的不是单一性的政党权力增长抑或民办社会组织发展,而是党与民办社会组织之间互惠性的融合共生。

七、 结语

上个世纪90年代以来,尤其是近些年来,在“政退党进”的结构性背景下,中国共产党作为一种相对独立的政治力量和组织力量对民办社会组织发展的直接影响不断突显出来。为此,学术研究的推进,亟需跳出“国家与社会”的二元分析框架,把中国共产党带回到当代中国民办社会组织发展的研究视野中。本文基于对S市F组织的个案研究,从“党社关系”的维度提出了当代中国民办社会组织“借力于政治的嵌入式发展”理论模式。对于这种理论模式的理解,需要把握三个关键点:一是其生成的前提是党的“赋权式介入”。党的“赋权式介入”,在对民办社会组织施加了政治层面上的引导和限制的同时,也留给了民办社会组织相当大的自主性生产的空间。二是其本质的特征是民办社会组织借力于政治的自主性生产。民办社会组织并没有因为党的介入而丧失了自我发展的动能,相反反向性地嵌入到党的组织体系或者“体制”中,通过借力于党的介入所带来的资源展现出了拓展行动空间和达成自我目标的自主性活力。三是其基本的导向是党与民办社会组织之间互惠性的融合共生。党与民办社会组织在介入和借力的双向互动过程中形塑了一种基于互惠性关系纽带的“党社共同体”。

需要說明的是,本文从“党社关系”维度所提出的当代中国民办社会组织“借力于政治的嵌入式发展”理论模式,是基于对S市F组织的个案研究,而当代中国的民办社会组织是高度多样化和异质性的,因而本文的研究结论并不具有“总体代表性”,不能把本文所提出的理论模式外推到当代中国所有的民办社会组织。但是,如果依据党的介入程度的差异,把当代中国的民办社会组织简单地划分为两种基本类型:一种是“强介入”型民办社会组织;另一种是“弱介入”型民办社会组织。由于本文所选取的案例对于“强介入”型民办社会组织而言具有“典型性”,因而具有比较好的“类型代表性”。基于对当前现实的观察,“强介入型”民办社会组织,通常是那些组织规模比较大、党员人数比较多、社会影响力比较强的民办社会组织或者在业务上与党建强关联的民办社会组织。对于这些民办社会组织而言,本文所提出的理论模式具有比较强的“可外推性”。

(责任编辑:亚立)

Abstract Under the background of “state retreating and party advancing”, the direct influence of CPC to NGOs is increasingly apparent. Thus, advancing the academic research of NGOs in contemporary China requires scholars to jump out of the dualistic analysis framework of “state and society” and to bring the CPC back into the research perspective. This article, based on the case study of a NGO named F in S municipality, puts forward the theoretical mode of “the embedded development of leveraging the politics”. According to the theoretical mode, the “empowering- intervention” of CPC to NGOs gives NGOs space to exercise autonomy of embedding themselves into the organization system of CPC or the party-state system to leverage the politics to achieve the goals of themselves, while exerts the political guidance and restrictions on NGOs. The intervention of CPC and the leveraging of NGOs shape the reciprocal community of CCP-NGOs together.

Key words CPC-NGOs relations; NGOs; leveraging the politics; embedded development