流动人口主体性的生成逻辑

——基于广东省流动人口参与社区换届选举的调查

刘 风 葛启隆

当下人们存在这样一种状态:既有无法容身的漂泊感,又有强烈的再融入的归属需求;既建立以浪漫之爱为基础的亲密关系,又可能存在失去彼此信任的疏离感;身边充满了受专家影响所带来的压迫感,人们又不得不面对日常生活的琐事并为此产生不知所措感;人们因接受既定的秩序而产生的逆来顺受的无奈感,以及为了生活、为了健康甚至是生命安全而不懈地展开抗争、提高维权意识之间不断摇摆。总之,我们可以翻检出很多社会事实,来发现那种真实影响人们生活的、似乎是悬挂于空中的一种摇摆感。在当下社会,这种时刻呈现矛盾的状态源于社会结构紧张带来的流动性,流动性使不同的群体呈现出更多的个体性,而这种个体性恰恰表现在群体对理性的选择与追求。

一、问题的提出

当前我国处于社会治理现代化的关键时期,其中,人口结构的现代化转变成为不可逆转的历史潮流,流动人口问题作为新型人口结构中的一个焦点,不仅是影响现代化的重要因素,同时也是推进社会治理现代化进程中必然会面对的挑战。改革开发40年来,经济体制转轨、社会结构转型加快了我国城乡一体化进程,同时加深了城乡之间经济发展、社会福利等方面的不平衡性,流动人口的流动方向呈现从传统社会向现代社会、农业社会向工业社会流动的趋势,且流动人口的规模呈现不断扩大的趋势。大规模的人口流动,一方面影响着现代社会的稳定性,呈现漂泊感、疏离感、压迫感、无奈感等状态;另一方面为现代社会的发展做出巨大贡献,人们渴望建立较强的归属感、相互依赖感以及社会融合感。因此,如何合理解决流动人口问题不仅是建设和谐社会的需要,更是国家稳定发展的基础。

关于流动人口的问题,学界已有较为丰富的研究成果。研究显示,既有学者的研究成果主要侧重于从农村社会传统的生产、生活方式(推力),城镇社会现代化的生产、生活模式(拉力),不同时期城乡社会发展政策导向等方面来分析。改革开放和市场经济发展的推动,使得流动人口大规模流向具有现代化特色的城市社会。进入新世纪,诸多学者开始将流动人口与问题人口分离,不再将流动人口视为“盲流”,而是反思政府在管理和服务工作中暴露出的不足。相关行政部门在流动人口问题上逐渐由强管理意识到高治理水平转变。鉴于研究和行政领域的转变,随着政府、社会以及市场等主体不断调整对流动人口这一群体的认知态度。这主要也缘于经济、社会的发展,推动了流动人口意识、行为等方面的转变。有鉴于此,新时代流动人口具有更强的社会融入意愿,流动方式由无序的、盲目转变为有序的、理性。

现代意义上的主体性概念最早由卡尔·马克思提出,他将作为主体的人在同客体的互相作用中所表现出来的自主性、能动性和创造性的特性称为主体性,从人的对象性活动中解释人的主体地位和主体性,认为人在对象性活动中的主体性主要表现为自主性和自觉性(卡尔·马克思,2000:118)。在社会学研究中,主体性可以被理解为人作为社会生活实践的主体,其行动过程体现出了自主性、能动性和创造性,突出体现为自觉能动性,即能够使自我内在的主观意识活动与外在的客观实践过程能动地形成联结、过渡和转化,以及预设性的意义赋予,即对自我和他人的行动动机、意图和意义给予解释,并对行动的目标、方式、环节等预先进行制定和设计,也就意味着人是对自己的实践过程具有主导能力的行动者。

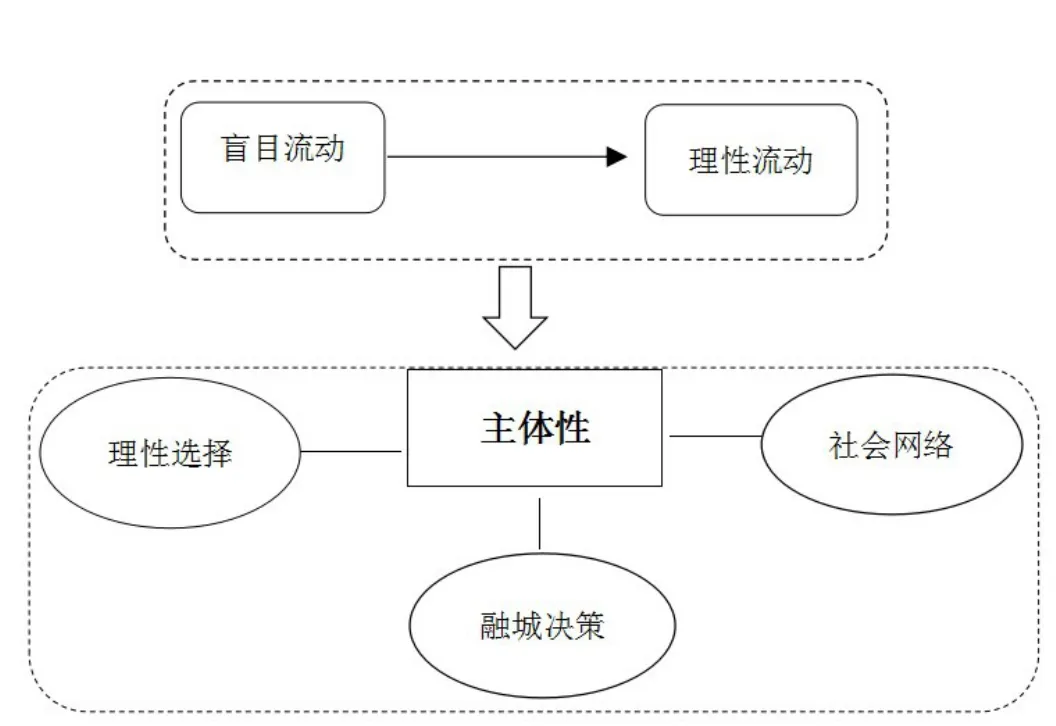

本文认为从盲目到理性的转变,体现了流动人口主体性的生成逻辑。本文从流动人口①本文所指的流动人口主体性是人作为个体,为满足其物质、精神和发展等需要,理性地选择流动方向与形式,以获得家庭生计、社会地位,并借理性化的社会互动方式结成新的、现代的社会关系网络,进而重建个人的社会网络,实现社会融合。主体性的生成过程出发,探讨流动人口主体性生成背后的逻辑理路,借助流动人口主体性生成理路,激发流动人口在社会融合过程中,规避不利因素,改善相对弱势的状态,能够降低社会排斥的负效应,从而进一步提升其在现代社会的理性选择能力。流动人口主体性生成与理性选择能力提升之间的相互勾连性,将成为形塑流动人口主体性特质的重要机制。流动人口越来越成为参与我国基层社会治理具有影响力的群体,为推动基层社会良性运行与协调发展发挥关键性作用。

二、理论框架:从盲目到理性的主体性生成逻辑

在早期社会学研究中,一些学者通过分析共同体对个人的约束来研究主体性的实现:涂尔干认为机械团结能够使社会把个人牢固地维系起来,把个人人格吸纳进了集体人格,个人生活是从集体生活中产生的,人的个性是社会的产物,它一方面从集体中摆脱出来,另一方面又能与社会相适应,也就是牢固地贴近社会秩序,因此如果脱离了社会,人的个性也就不再存在(埃米尔·涂尔干,2000:90—91)。米德在论述自我时也提到共同体对个体成员的行为加以控制,并作为一种决定因素进入个体的思维,于是个体在抽象的思维中,对于自己采取了泛化的他人的态度,对于他所属的特定社会群体或者共同体在任何特定时刻所面临的问题,采取或持有该群体或共同体的有组织的社会态度,并且作为一个参与这些社会计划或者合作事业的个体支配自己的行动(乔治·H·米德,1992:138—139)。但也有学者认为,共同体对个体主体性的实现有反作用。认为社会系统中的所有结构性特征,都兼具制约性和使动性。社会系统的确具有某些结构性特征,不能用指称行动者意识的概念来描述,但是结构性特征并不会对行动者施加影响,迫使他们以某种特定形式行事,而是行动者借助共同体,通过人的能动作用,再生产出或者转变了社会系统,在实践的连续过程中不断更新已经产生的东西,也就是说行动者拥有“行动的自由”(安东尼·吉登斯,1998:277)。这一观点指出了行动者有目的地运用理性的行为,以及这种行为与行动者所处社会情境及物质情境的制约性和使动性特征之间的互相关联。实际上,这种观点已经接近具有现代意识的主体性范畴。

除上述研究之外,有学者将主体性的研究中心聚焦于农民群体。认为农民的主体性就是农民在经济、社会和文化三个方面的主导权,不仅能自己处理经济活动,自己参加乡村治理,还能有一定的理性反省和反思能力,进而自主选择文化,要解决农民主体性实现的困境就要从体制和机制上“还权赋能”(王春光,2018:31—40)。但这些观点尚未从理论层面给予充分的论述,从而有可能忽视农民自身的能动性。黄琳以传统的家国同构和二元结构对农民的影响为切入点,从消解共同体、发展市场经济、建构和谐家庭和精神文明建设四个方面阐发农民主体性的“他构”过程,从理论层面分析农民主体性缺失的原因,为改善农民的外部环境提出了详实的解决方法;同样,关于主体性的“自构”过程,黄琳从通过自我教育增强个体“自觉性”和结成新的“自组织”集体形式两个方面来解释(黄琳,2010:34),对于农民从传统向现代的转型有很现实的指导性作用。另外,有学者尝试从不同角度构建农民工的主体性,探讨流动人口主体性的实现形式。这类研究大致存在三种分析模式,隔离型、融入型和认同型。其一,隔离型观点强调农民工的自我隔离,李向振等认为许多外出务工人员,一方面采取着“去农民化”实践,维护着自己从边缘到中心的主体地位,另一方面又在主流话语的逼迫下,承认自己的城市客体地位,不得不采取自我隔离的策略,同时在这种隔离下因对城市的排斥和不认可,建立起物理空间上同处一体,但心理上高度隔离的主体性(李向振、李佳浩,2018:29—35)。隔离型观点较多地聚焦于进城务工人员针对自己被“污名化”后所做出的消极反应,不能够完全代表流动人口的真实需求和行动特点。其二,融入型观点关注农民工融入城市的过程,刘生等从制度经济学的视角,通过交易成本理论的分析,将城市融入分为两个阶段,第一个阶段主要追逐人力资本和社会资本以获得职业收入和社会地位,第二个阶段则是以收入购买制度安排权力,也就是通过购买“入场券”的形式,接近并最终变成市民,其中还特别突出了三个基本条件,首先要找到相对稳定的职业,然后形成一种与当地人接近的生活方式,最后接受并形成新的、与当地人相同的价值观(刘生、李翠霞,2012:299—301)。其三,认同型观点更关注农民工对自我和环境的认同,陈晨认为完全的认同是一个客观因素和主观因素双重构建的结果,在与外界交换资源的过程中,各种外界因素与个体的主体意识进行碰撞、冲突,外在环境的变化夹杂着城市特有的价值观念对他们心理的影响,最终使得农民工主体的主观意识发生了改变,进而或是积极适应环境,或是寻求自我保护(陈晨,2012:101—108)。

综合上述,既有研究观点倾向于将主体性作为个体与生俱来的应激反应,主体性是对外界环境发生变化后,个体所做出的被动滞后的解决方案。本文则将流动人口的主体性作为其在社会流动中的最根本个体要素,主体性对流动人口是否能够在流入地获得相应的社会资本、社会认同,从而实现其社会融合,具有关键意义。因此,探讨流动人口的主体性生成逻辑,分析流动人口主体性特质显得非常必要。

不同于以往研究,本文建立起以“理性选择、融城决策和社会网络”三个维度为一体的理论分析框架(如下图),从这三个维度来解释流动人口主体性的生成逻辑。作出理性选择是流动人口主体性生成的首要行动,决定着这一群体在流动过程中能否突破传统社会固有的行为模式,适应现代社会的规则体系;社会网络是流动人口主体性生成的保障性行动,影响着其在陌生人社会中的身份认同度与职业发展前景;融城决策是流动人口主体性生成的目标性行动,影响着流动人口的流动周期和社会融合程度。

流动人口主体性的生成逻辑图

三、主体性实践:流动人口参与社区换届选举

流动人口在城乡往返间,逐渐形成了具有自身特点的流动路径,同时建立起具有一定规律性的流动模式。在实践研究中发现,流动人口的流动路径和模式在于其主体性实践,换言之,流动人口通过发挥其主体性作用,在流动过程中获得相关的社会资本,实现了居住生活空间从边缘向中心转变,社会关系网络从同质性向异质性突破,社会地位从底层向中层进级。进一步来讲,流动人口的主体性通过做出理性选择、重构社会网络、形成融城决策三个方面表现出来,这三方面成为重释流动人口主体性的最直接要素。本文以广东省N区为研究场域,通过探讨流动人口在N区参与社区换届选举,揭示其做出理性选择、重构社会网络、形成融城决策的行动过程,探寻其行动背后的主体性生成逻辑。

(一)作出理性选择

流动人口逐渐呈现出从“差序格局”到理性计算转变的特点。行动者利用传统差序格局的泛化,将利益原则引入社会流动过程中,把有利于行动者获取相应利益、地位的条件,以“拟亲缘”的形式,带到行动者的社会行动中。这实际上是把传统的差序格局复制到理性化的社会结构中,即,行动者以增加物质方面世俗形式的投入,来获得更多的回报,比如说获得社会认同、获得向上流动的机会,或者获得更多具有工具理性特征的关系。

“我在珠海当过兵,退役之后去深圳开店,2009年底来到这边。刚开始的时候我有些失落感,因为这边的工业发展没有现在这样的规模,很偏僻很落后。尤其是跟深圳比较,我在那些比较繁华的城市待过,所以一对比,一时半会接受不了这边的环境。但是朋友请我过来,说这边有很大的发展空间,肯定能够做的很好,他就让我来这边做做管理,管他的厂子。我当时回去又思考了2天就定下来了,然后就一直在这里工作。这些年,我基本上是做工程采购,但是因为是做的家具行业,公司又因为大环境的影响受了很多挫折。虽然生意不好,但是还在一直坚持,然后到现在都8年多了,从简单的营销又做到直销。

我之所以选择来这里,不光是我朋友的邀约,主要也是看到这里发展的前景了,事实也证明这里现在发展的很快。以前这儿的治安是不太好,就在下面这个路上我被抢了两次,都是飞车党,我当时就走着路,手上的包就被抢了,现在根本不会出现这种情况,所以我觉得我的选择是对的。这一次参与换届选举也是一样,我觉得我又做了一次对自己很有利的抉择。这么多年我跟社区的那些人打过交道,都很熟悉,原本看着社区发展的情况,我就有想法进入他们“两委”班子中,时机一直不成熟,这次换届选举,政策一出来,我就知道了,五个月前,社区主任找我的时候,我基本没犹豫就答应参与选举了。我认为这是我事业发展的第二次转折,会对我未来晋升有很大的影响。”(20170420NH-WLB)

流动人口从低端社会环境向高端社会空间的合理流动已经成为一个趋势,这种合理性流动成为流动人口主体性生成的重要条件。在一个分层系统中,社会位置之间的差异可以看作是不同社会集团或社会群体在占有一些资本方面的差异(李路路、边燕杰,2008:30)。流动人口与本地居民因为处于不同的社会位置,所以其占有的关系资本存在差距。但是,流动人口既有边缘性的特征,也处于不断成长的过程中,这种双重属性让他们不断正视自己的社会地位,从而实现合理流动。流动人口的成长性是本质属性,边缘性是过度属性。成长性属性对激发流动人口的生命力和经济、社会功能具有基础性作用;边缘性属性则会不断削弱,最终走向消失(宋林飞,2005:17—23)。我们应该关注流动人口在现代社会的边缘性特征,并帮助其顺利从边缘化的社会空间分离出来,为其提供有效的自我成长平台。参与流入地的社区换届选举,成为形塑其成长性的重要手段,也是推动其主体性生成的重要行动。

(二)重构社会网络

流动人口之所以会感受到无所适从,是因为他们经历了由熟人社会向陌生人社会转型过程,这种转型使得两种生活逻辑同时发挥作用引发冲突,或者两种逻辑同时失灵的现象(谢建社,2011:29)。于是,流动人口为了更快适应现代化的生活,找到适合自己的生存模式,逐渐尝试突破因为户籍制度带来的空间隔离,打破边缘化的地位。

“我是2007年就在这个社区了,因为我们公司分部在这边。我们公司已经实现控股了,内部也有党支部。所以因为支部活动,我们跟社区一直有合作,因此与村民经常打交道。再加上2017年我们有个市场就在他们村里,所以必须跟村里的人建立比较好的关系,相互之间互动一下,加强联系,也对我的工作有很大帮助。这次参加换届选举,我就占了这方面的优势。因为和跟他们关系好啊,经常我会在村里走走,跟他们吹吹牛,很多村民家里有几口人、有多少分红我都知道的。所以我觉得,我在分公司待的这几年,最大的改变就是不再局限在以前的老关系圈中,也就是说,以前我只看重老乡关系,现在我更多偏重工作上的合作关系,这种关系的维护才能让我发展更加长久,获得的东西会更多。真的,我是有亲身体会的。如果不是我跟社区保持好这种工作上的关系,这次参与他们社区“两委”换届选举,根本就轮不到我的,这么好的锻炼机会,这么好的发展前景,得好好抓住。”(20170420NH-HLK001)

工业社会中的主要关系就是业缘关系,业缘关系以职业为纽带,因职业活动而形成。不同于血缘、地缘关系的先赋性特征,业缘关系产生于工业革命之后,由人们广泛的社会分工形成,社会分工的精细化和社会生活的职业化产生了具有鲜明后致性特征的业缘关系。因为工业革命之前,血缘关系与地缘关系居于支配地位,工业革命之后,人们逐渐从事复杂的、异质性较强的职业。流动人口逐渐摆脱同质性的地缘关系、亲缘关系的制囿,重塑社会关系网络,注重更多具有理性特征的社会关系网络,体现其主体性意识的觉醒。也正是这种主体性意识,使得流动人口学会如何经营其社会关系网络,并确保这种社会关系网络的持久性。

“我公司在这里租了一大块地,跟村委会有长期的土地租赁关系,所以很熟悉。村委会把村民的鱼塘都收过来,形成一大片,公司再把这一大片鱼塘租过来,所以从某种意义上说,跟当地的村民也是租赁关系,虽然直接面对的是村委会。平时这些村民就住在公司隔壁,平时我都会跟他们保持沟通,比如说他们晚上想跳舞呀,但是位置不好没有照明设施,我就申请给他们支起来两个灯,他们在跳舞的时候,我就请我们公司保安维持一下秩序,保证他们的安全问题。所以他们很开心呀,跟我的关系就很好。这是我之所以能参加这个村换届选举的群众基础,也是我为什么很自信我能进入“两委”的原因。最重要的是我认为,以后我进入村“两委”班子,我个人的发展还会有更高的提升,我还是很期待以后在村两委开展工作的。”(20170420NH-HLK002)

为获得工作,拿到比较多的工资,流动人口在城市中不断建构以业缘为主的次级关系。血缘关系与地缘关系的内卷化,促使流动人口开始正视并反思自己有用的关系资本,他们想要在现代社会较好地生存下去,必须实现关系资本的再生产,这是他们获得更多生存和发展资源的必然选择。林南把这种由流动人口在城市再建构的以业缘关系为主的次级关系所导致的行动称为工具性行动(Lin Nan,1999:467—487)。工业社会的生产方式是以机械化大生产、广泛的分工合作为特征,以企业和市场为中心逐次展开的。流动人口在现代社会停留的时间越来越长,也越来越熟悉这个社会的规则,他们逐渐意识到,想要在现代社会扎根落脚,就必须转变现在的生产、交往方式。关系网络的中心也要从血缘、地缘关系向以企业为核心、以同事为形式、以契约为原则的业缘关系转变。

(三)形成融城决策

以理性选择行动为前提,构建起较为成熟的、符合流动人口自身长远发展的社会关系网络,再以成熟的、理性的社会关系网络为基础,激发其主体性意识,完善其主体性的生成路径。融城决策成为流动人口主体性生成的最后一条要素,为流动人口主体性模式提供最终的决策。

以N区为例,该区共有村居267个,其中村66个,社区201个(村改居社区149个,城市社区52个)。区现任“两委”干部1466名,其中党员1409名。截止到2016年底,N区成立了1003个“两新”组织党组织(约占总数95%),近4000名“两新”组织中的流动党员已经纳入属地管理。N区建立流动党员骨干兼任村(居)党组织委员制度,39名流动党员进入村(居)党组织担任兼职委员。

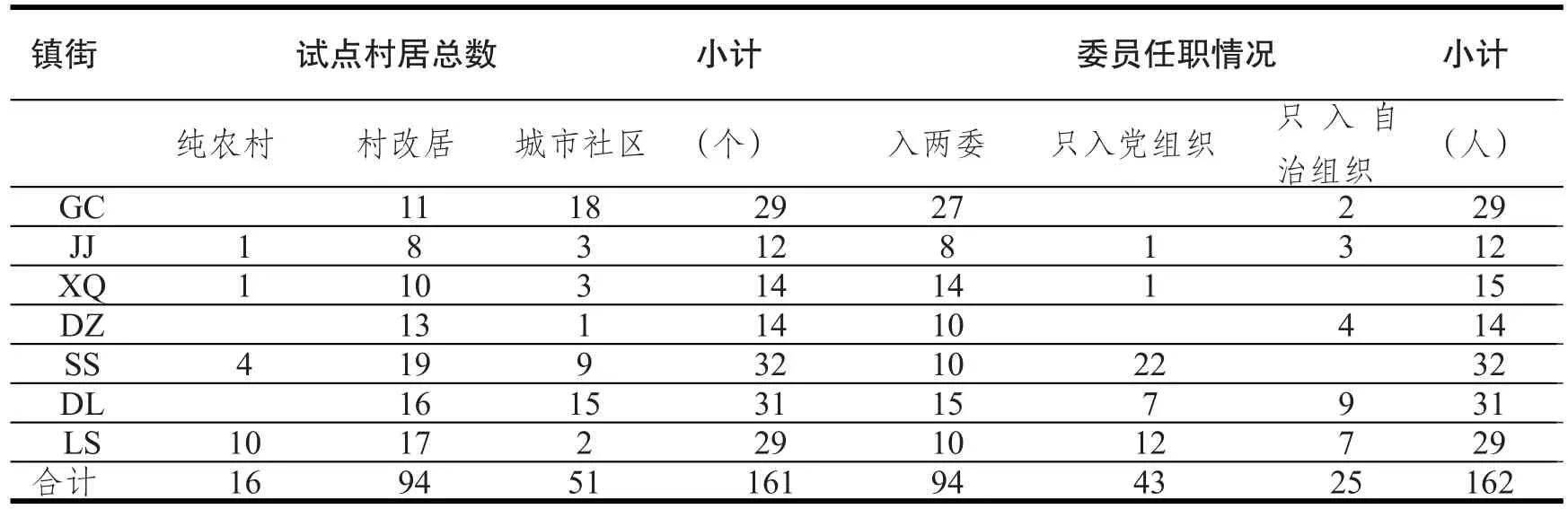

截止2017年6月,通过自上而下的推动,在体现流动人口自主意愿的基础上,共有161个村居完成试点工作,占全区村居总数的60.1%。流动党员群众的支持率高,经选举产生的162名非户籍委员,平均得票率达87.5%。这162名委员来自全国各地,结构多元,既有知名企业的高管,也有“两新”组织的党建骨干;大专及以上学历的有149人,占92%;省内市外108人,省外54人。

表 N区流动人口参与换届选举统计结果

“我既然参加这个社区的换届选举,就是已经做好了决定,往后都在这边生活工作的。参与社区换届选举是我能够更深层次了解这个城市的最好的方式。我觉得,参与了社区治理中方方面面的工作才能够了解到最真实的DZ镇。你别看这个镇在NH的最西边,经济发展没有DL镇好,但是这里也有独特的优势。在这里生活压力没有那么大,空气质量也好,所以我很愿意通过这种政治参与的方式来表达我对这里的喜欢。”(20170421NH-DZ001)

政治参与既是检视流动人口在N区能够得到多少社会资本维护的重要维度,也是实现流动人口合理性流动的根本策略。狭义的政治参与包括投票和选举活动;广义的政治参与涵盖公民影响政治体系的诸多活动,包括投票、选举工作、社区工作、参与政治会议等(塞缪尔·亨廷顿、乔治·多明格斯,1996:188—189)。农村、城市社区的换届选举是流动人口在流入地实现政治参与目标的两个重要渠道。社会身份转变与空间迁移,影响着流动人口政治参与的强度,也是流动人口通过这一平台获得更多社会资本支持的重要途径,是流动人口在现代社会逐渐实现社会适应的重要行动。

GC街道一个农村社区的非户籍委员候选人是该社区一家社工机构的项目主任,她刚开始对参与社区换届选举工作是比较排斥的。经过各方面的考量,她从不愿意参选到同意参选有两方面的原因,一方面,街道领导班子承诺她,一旦当选社区党委,她依然可以从事原来的那项工作(社会工作服务);另一方面,镇街和社区按照财政预算和经费补贴等标准,给她算了一笔账,在她当选后,每个月的工资增加约2000元。这些因素对一个刚工作的打工妹来讲,是非常具有吸引力的。

由案例可知,流动人口参与社区换届选举,能够逐渐增强流动群体在N区的话语权,提高其社会行动的理性选择意识。流动人口的社会行动逐渐趋于理性化,不再盲目、被动的束缚在现有制度或规则的条框内,而是逐渐发挥自己的主观能动性,这是流动人口社会理性的重要表现,为融城决策提供了动力。

对于流动人口而言,参与社区换届选举工作也未必能够顺利展开,需要流动人口放弃一些权利。在N区,符合条件的流动人口委员候选人在成为候选人之前,首先必须要写一份声明,表示自己愿意放弃户籍所在地的选举权,并在户籍所在地开具一份已放弃户籍所在地的选举权的证明。这是因为,根据相关法律、法规规定,异地公民不能参与当地的社区换届选举,除非放弃户籍所在地的选举权和被选举权。所以,流动人口只有放弃户籍所在地的选举权与被选举权,才可以参与N区的社区换届选举。其次,这些委员候选人必须解除与原单位的合同,拿到解聘合同之后,才能参与选举。当然,为确保能够顺利当选,流动人口委员候选人也会提前在社区“体验”工作。如果能在“体验”的过程中跟社区的居民“混个眼熟”,就可以增加被选的票数,提高当选率。

由上可知,流动人口在放弃一些权利的前提下,才能获得参选资格,再经过上一届“两委”班子推荐成为候选人,而后才能在公开选票中获得新一届委员资格。因此,他们做出了这一行动,形成新的社会关系网络,就不会轻易放弃在社区获得相关利益。流动人口主体性也在政治参与的过程中得到深化与提升。

四、结论与反思:从盲目到理性的行动策略

对流动人口而言,社区换届选举是其政治融合的重要途径,而政治参与是体现流动人口社会融合层次的重要实践。但是,从某种意义上说,流动人口想要从文化、身份等维度融入到流入地,依然是一个漫长的过程。这不仅需要结构性制度的松动,更需要行动主体的主观行动的共同努力。也是因为其主体性生成过程中,大部分流动人口逐渐产生自觉流动意识,进而不断增加其主动性意识。具体表现在流动人口适应现代化的能力明显增强,并试图在其中找到自我的位置;流动人口生活方式发生转变,呈现出了对现代生活的追求;流动人口日趋重视子女的教育问题,期望子女通过教育获得更好的社会地位;流动人口对成本和收益的理性思考能力不断提升;流动人口使用和获得新技术的自主意识提高,个人成就感增强;越来越多流动人口开始具有很强的政治参与意识,民主意识不断增强。基于以上变化,流动人口的流动结果并不单单是空间上的位移,还是社会身份的转变过程,是流动人口的社会适应和身份角色的转换过程。流动人口这一系列转变展现了其从盲目到理性转变的行动策略。

其一,不再囿于传统社会的行为模式中。每个人从生下来,就开始社会化。社会将使用各种方式,让人们学习、获取社会知识、规范和技能,并取得熟练处理社会问题的能力(王春光,1995:227)。流动人口就是凭着这样的能力展开社会融合行动,这种行动过程也是流动人口实现再社会化的具体表现。流动人口达致对现代社会规则和秩序的认同,是整合其行为模式,不断调整其在传统社会的行动策略,重建在现代社会行为模式的结果。因为维系流动人口的社会纽带不能只是从传统社会继承而来的,而是需要被重新创造的。这就要求流动人口从进入现代社会内部开始,就要实现从“他者”向局内人转变,完成从无序流动到有序的流动。

其二,逐渐构建适宜的社会关系网络。在现代社会加速转型期,社会关系结构具有极强的流变性,在社会结构方面有可能出现警戒点或断裂带,这直接关系到社会结构的格局、社会和谐与稳定的基本现状(杨敏,2005:17)。流动人口走向现代社会,标志着社会行动与社会结构的日益开放。面对流动人口,现代社会的社会结构不断重组或再建构。如何促使利益取向多元、行动方式不同、行动意义多变的流动人口及其流动行为,不断与现代社会主体形成一种整体性的、相互依存和交互作用的模式化的系统,是现代社会面对的现实问题。

其三,不断强化自身的工具性交换行动。社会结构因素对社会流动影响的形式是结构性流动,即由社会结构或环境的重大转变所带来的具有整体性的流动是结构性流动(谢建社,2011:25)。由于组织关系的完善、创新性规则的出现,流动人口与本地居民构成“边缘——中心”的人口结构发生变化,两个群体间社会距离不断缩短。这主要在于流动人口通过制度资本与关系资本,获得向内核流动的机会,改变了边缘化的社会境遇。因为囿于户籍制度,短时间内又无法彻底打破户籍制度的规制,那么,流动人口通过某些资源或者利益的交换才能够满足在现代社会的需求,实现从边缘向中心的移动。同时,制度的改革与创新给流动人口的工具性交换提供了可能性,从而以制度资源交换、关系资源交换等行动满足其社会融合的规范性。

在我国,市场力量的释放,引起我国经济、社会结构的变化,也催发了再制度化。这种允许甚至是鼓励市场力量发挥作用的决策,吸引大量流动人口向现代社会流动。流动人口成为这项决策最大的受影响者,他们从没有自主性到能够公开表达自己的意愿,这种改变,就是权力关系的再安排(苏黛瑞,2009:62—63),这种再制度化的过程,是我国流动人口从传统社会中解放出来的过程,是我国流动人口实现从传统社会向现代社会转移的过程。计划经济那套旧制度再也无法阻止进入现代社会的流动人口,跨社会结构融合的局面必然会实现。