《国立浙江大学校刊》第234期的两次出刊情况及史料价值

——兼论1935年底浙江大学“驱郭风潮”的起因

范今朝 卢 奂/浙江大学地球科学学院 城市与区域发展研究所

1935年12月下旬,在一二·九运动的影响下,国立浙江大学学生举行集会、游行、请愿等,时任校长郭任远先生处置失当,引发“驱郭风潮”。几经反复之后,郭任远先生黯然去职,竺可桢先生于1936年4月接任校长。至此,这一延续近5个月的“风潮”遂逐渐平息,浙江大学也由此进入竺可桢先生长校的新时代。

由于郭任远先生在较长一段时期内的校史论述及相关文献的表述中,多是以学生运动对立面的负面形象出现的[1];所以,关于此期的校史,在有关表述中,多存在简单化的问题,更多的是从学生的视角来表述这一段历史,而缺乏校方的角度;细节上也有一些似是而非及模糊不清之处。实际上,在这一段短短4个多月的时间中,学校内部的管理方式和运作情况发生了较多的变化,值得仔细分析;也还有很多历史的细节值得发掘、梳理和总结,既可藉此了解当时历史的更多真实图景,也可以体会历史书写的复杂性和多样性。

笔者在进行浙江大学理科及地学学科发展史的研究过程中,通过不同途径,阅读到两份同一期号(即第234期)的《国立浙江大学校刊》(以下简称《校刊》);该期《校刊》的两次出版,即恰恰反映出当时学校管理的变化情况,而两份《校刊》所登载的内容,也部分反映出当时学校的真实状况,是当时学校特定历史图景的最接近实况的写照。同时,两份《校刊》本身既有其史料价值,但使用中若不注意分辨(即先后两次出刊,但为同一期号),或不了解两次出刊的情况,则可能会有所混淆或疏漏。因此,笔者在此对这两次出刊情况及两刊各自内容作一介绍,以有助于了解相关史实,并便利各方使用;同时,并以其对澄清“驱郭风潮”起因的作用为例,来说明其史料价值。

一、《国立浙江大学校刊》第234期的两次出刊情况

笔者通过网络,收集到一份不见于今浙江大学档案馆收藏的《校刊》,即出刊于1935年12月31日的第234期《国立浙江大学校刊》(图1)。而查考浙大档案馆所藏《校刊》合订本(No.008),同样有第234期,但出版时间为1936年1月11日(图2)。前一份《校刊》除了内容上偏重于“驱郭风潮”的记述和学生方面的活动外,在版式设计、编排方式、栏目设置等方面与此前的《校刊》并无二致,甚至总页码也前承上期《校刊》(即第233期《校刊》结束于第2658页,本期起自第2659页,共计16页),所以单看此刊,是看不出有什么异样的。但再看后一份同期号的《校刊》,则情况就清楚了,即前者为学生方面(“学生自治会”)短暂接管《校刊》编辑机构后所编辑出刊,而随着浙江大学“校务会”的成立及逐渐掌控学校事务,《校刊》的编辑权也重新为校方所掌握,遂正式发布“本刊启事”,并在各大报刊刊登校务会的“启事”,说明情况,对学生会所编该期“特加郑重否认”,即不承认前者的合法性,且在1936年1月4日举行的“校务会”第4次校务会议上议决:“仍由本会刊行二百三十四期校刊,并声明由自治会发行之校刊系自治会假借名义,本会不负责任”,遂另行编辑出版了同期号的《校刊》,总页码也跳过“非法”的第234期,而直接前承第233期《校刊》(亦起自第2659页,共计10页;而其后的第235期,总页码起自第2669页)。

第234期《校刊》两次出刊的详细过程,在学校主持编辑出版的该期《校刊》首页所载“本刊启事”和附载“国立浙江大学校务会启事”中有详细说明,兹照录如下[2]:

本刊启事

本校不幸于二十四年十二月二十一日发生风潮,学校陷于非常状态,约计旬日,本刊因亦暂行停版;惟查在此停刊期内,学生自治会假借本刊第二百三十四期名义发行刊物,该项刊物之一切责任,应由学生自治会负之,特此声明。

兹并将校务会在各大报刊登之启事附录于后:

国立浙江大学校务会启事

本校不幸,发生风潮。本会奉教育部令,于十二月二十八日下午组织成立,暂维校务,恢复常态。并通过恢复常态办法三条,令学生遵行:(一)不得干涉学校行政;(二)取消纠察队;(三)农学院学生回农学院上课。二十九日为星期日。三十日学生表示愿服从所提三条办法,秩序亦粗复。乃电教育部报告成立。数日间从事劝导,瘏口哓音,日不暇给。

元旦晚间,忽有人对本会主席谈及学生自治会有擅自编印校刊之事,即以电话询问,并冒雪赴校阻止。自治会答称校刊已于是日印就,并已分发。其未分发者,已包封迳送主席。本会主席回寓见有自治会来信,并附自治会所擅编二百三十四期校刊一百廿七本。四日本会开会,由主席报告,议决学生既将登报声明责任所在(按:已见一月五日《申报》第六页),应由本会编印二百三十四期校刊,在校刊之第一页上对学生会所编者特加郑重否认,以免误会。并将主席交来之一百二十七册立即焚毁。犹恐外间不明真相,特再登报声明。

虽明了当时实际情形者,或能加以原谅,而出版已在本会成立之后,本会自难辞疏忽之咎。其中所言,有牵涉个人私德之处,捏造事实污蔑横加,尤深遗憾。除自治会责任,将来听候教育当局处理外,特再郑重声明,以明责任,并志歉意。谨白。

因此,根据前述材料以及该两份《校刊》相关报道的记载,我们可以大致复原这两份同一期号的《校刊》的出现过程及其后续的处理方式。

为声援北平学生的一二·九运动、一二·一六运动,浙大及杭州市大中学校风潮渐起。1935年12月20日,浙大学生集会议定,拟于第二天赴南京请愿。为了阻止学生赴南京,21日凌晨军警入校逮捕学生,引起全校学生义愤,遂于当日早晨奔赴城站,欲乘坐火车至南京,随即为军警所阻;学生在城站静坐,提出释放被捕学生及保障爱国运动等条件,后为当局所接受,学生随即于下午返校。与此同时,郭任远于同日(即21日)向教育部提出辞职,并暂时请假离校,将校务委托时任农学院院长的李德毅代理。21日(或22日,此处记载有疑,见下)下午学生看到郭任远辞职布告后,由于学生既将此次军警入校捕人之事的责任归之于郭任远,也对郭任远将校务委之于李德毅等的相关安排坚决反对,加之长期郁积的对郭任远长校以来所作所为存在的不满情绪,遂于23日正式以“国立浙江大学暨代办高工农全体学生”的名义,发布“驱郭宣言”(“驱郭任远宣言”),后又分别于24日、25日发布“反李”(“反对李德毅为浙大代理校长宣言”)、“驱严”(“驱严济宽宣言”)等宣言。由于“郭既离校,李亦不见”,“全校顿入停滞状态”;“学生曾推派代表,商请教授出维大计”,但“教授方面,虽爱护学生备至,而学校行政未便擅自干涉”;至此,校方无人出面主持校务,遂由“全体学生轮流值务,负责学校秩序”,同时“请教授、学生安心上课”[3]。直至12月28日,相关院系负责人和教授代表等,接教育部令组成“校务会”,暂时集体负责学校管理。

正是由于以上情况,所以学校在1935年12月21日至28日之间,校方基本处于管理真空的状态,无人出面具体负责,自然也无暇顾及《校刊》编辑出版之事。学校日常工作则因“由全体学生轮流值务”,故相当于学生(通过“学生自治会”)于此期接管了校务管理的权力,所以学生方面(通过“学生自治会”)主持编印了此期《校刊》;虽较正常出刊晚了几天(一般情况《校刊》每周六出刊,前一期为12月21日,本期正常应该于28日出刊),但仍不失为当时“由全体学生轮流值务”而基本保持校务正常运作的一个表现。

28日新成立的“校务会”则因事务千头万绪,仍无暇及此,所以未能及时发现《校刊》编辑的失控,即如该“启事”中所称“而出版已在本会成立之后,本会自难辞疏忽之咎”。故待校务会主席郑晓沧先生闻报学生擅自编辑《校刊》之事,已经是来年元旦,郑于晚间听说此事后“冒雪”前去阻止,学生告“已于是日印就,并已分发”。遂只能于1月4日的校务会议上议决,采取几项补救措施,即(1)责成学生“登报声明责任所在”;(2)明确由校务会主持重新“编印二百三十四期校刊”,且“在校刊之第一页上对学生会所编者特加郑重否认”;(3)同时“将主席交来之一百二十七册立即焚毁”;(4)进而更以“校务会”的名义在各大报刊刊登声明,“犹恐外间不明真相,特再登报声明”。

但不论采取怎样的补救措施,学生自办该期“并已分发”,则木已成舟,难以全部收回、销毁。估计在校内以及浙江省内的,尚容易收回、销毁;但发行到外埠的,就无法全面收回。而外界自然不可能都了解同一期《校刊》两次出版的情况,所以在各图书馆等整理时,就将所收到的各期一并归类、收藏。笔者所见学生自办的该期《校刊》,首页就有“南京图书馆藏书”的印章和估计是图书分类的编号之类的注记。而浙江大学档案馆所藏,应该来自浙大自身所藏文献,故自然为校方另行编印的《校刊》;此前“非法”的《校刊》当已销毁,所以未见收录。

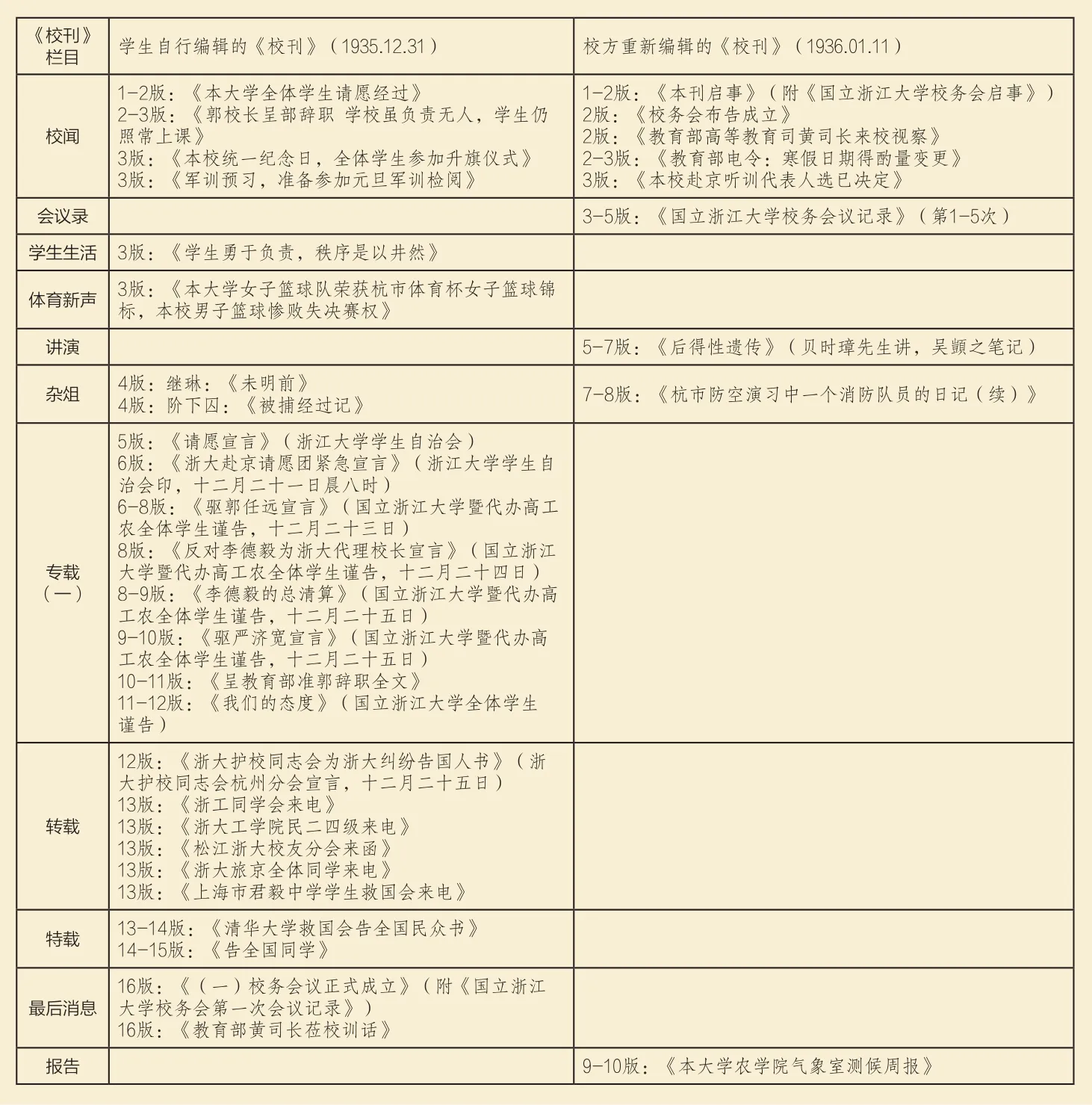

《校刊》栏目 学生自行编辑的《校刊》(1935.12.31) 校方重新编辑的《校刊》(1936.01.11)校闻1-2版:《本大学全体学生请愿经过》2-3版:《郭校长呈部辞职 学校虽负责无人,学生仍照常上课》3版:《本校统一纪念日,全体学生参加升旗仪式》3版:《军训预习,准备参加元旦军训检阅》1-2版:《本刊启事》(附《国立浙江大学校务会启事》)2版:《校务会布告成立》2版:《教育部高等教育司黄司长来校视察》2-3版:《教育部电令:寒假日期得酌量变更》3版:《本校赴京听训代表人选已决定》会议录 3-5版:《国立浙江大学校务会议记录》(第1-5次)学生生活 3版:《学生勇于负责,秩序是以井然》体育新声 3版:《本大学女子篮球队荣获杭市体育杯女子篮球锦标,本校男子篮球惨败失决赛权》讲演5-7版:《后得性遗传》(贝时璋先生讲,吴顗之笔记)杂俎 4版:继琳:《未明前》4版:阶下囚:《被捕经过记》 7-8版:《杭市防空演习中一个消防队员的日记(续)》专载(一)5版:《请愿宣言》(浙江大学学生自治会)6版:《浙大赴京请愿团紧急宣言》(浙江大学学生自治会印,十二月二十一日晨八时)6-8版:《驱郭任远宣言》(国立浙江大学暨代办高工农全体学生谨告,十二月二十三日)8版:《反对李德毅为浙大代理校长宣言》(国立浙江大学暨代办高工农全体学生谨告,十二月二十四日)8-9版:《李德毅的总清算》(国立浙江大学暨代办高工农全体学生谨告,十二月二十五日)9-10版:《驱严济宽宣言》(国立浙江大学暨代办高工农全体学生谨告,十二月二十五日)10-11版:《呈教育部准郭辞职全文》11-12版:《我们的态度》(国立浙江大学全体学生谨告)转载12版:《浙大护校同志会为浙大纠纷告国人书》(浙大护校同志会杭州分会宣言,十二月二十五日)13版:《浙工同学会来电》13版:《浙大工学院民二四级来电》13版:《松江浙大校友分会来函》13版:《浙大旅京全体同学来电》13版:《上海市君毅中学学生救国会来电》特载 13-14版:《清华大学救国会告全国民众书》14-15版:《告全国同学》最后消息16版:《(一)校务会议正式成立》(附《国立浙江大学校务会第一次会议记录》)16版:《教育部黄司长莅校训话》报告9-10版:《本大学农学院气象室测候周报》

二、两份第234期《校刊》的主要内容与史料价值

两份《校刊》,从总的编辑方面来说,都承袭《校刊》自身的栏目设置和编辑风格,但具体内容上,明显的,学生自办的《校刊》所登载的内容,主要偏重于学生角度对相关事件的记述以及学生方面的诉求,而校方重新编辑的《校刊》,则更多反映了校方的立场。为便于各方了解详细内容,兹将两刊登载各文标题汇总列表如上。

从两刊所登载的内容来看,各有其史料价值:前者着重从学生的角度,详细记录了此次“风潮”形成的原因和初期的发展情况;后者则从学校的视角,对郭任远离校后学校的管理和运作情况有详细记录(即“校务会”成立后第1—5次的会议记录)。如欲对该次“学潮”的前因后果进行细致的研究,以及对这一特殊时期浙江大学的校务运作情况进行梳理,则这两份《校刊》提供了直接的、最接近现场实况的记录,而没有添加其后各类记述所难以避免的主观性的感觉或印象,或因政治因素等的有意的取舍、放大与遮蔽。

兹以本人就学生自办的第234期《校刊》所载内容对浙大“驱郭风潮”发生原因的重新解读,来说明其史料价值。

三、从学生自办的第234期《校刊》所载内容看“驱郭风潮”的起因

以笔者个人初步研读来看,该两份《校刊》(尤其是学生自办《校刊》),至少对于此次“驱郭风潮”的起因,有助于我们澄清之前一些较为模糊或存在误解的地方。

现一般把“驱郭风潮”的起因归之于郭任远于21日“学生刚回校”,即“贴出了开除学生会主席施尔宜(农学院学生)、副主席杨国华(工学院学生)学籍的布告”,由此,“学生们再一次被激怒了,于是就展开了‘驱郭’斗争”[4]。其他文献中也有类似记载[5]。

但是,从学生自办的第234期《校刊》所载内容(最晚为12月30日中午教育部黄司长来校视察一事,31日出刊)来看,其中无一字提及郭任远布告或校方布告开除施尔宜、杨国华学籍之事,该期所发布的各种“宣言”中,也没有提及校方在此阶段有开除学生一事。所提及的唯一一份校方此期发布的“布告”,仅是郭任远宣布辞职的布告。在《郭校长呈部辞职》的报道中,对此有详细的记载:

郭校长呈部辞职

学校虽负责无人,学生仍照常上课

本月二十二日(编者注:疑为“二十一日”,可能植字有误)下午二时,本校全体学生因赴京请愿,经杭市当局自城站劝导返校后,即见郭校长已自动布告辞职。原布告云:

“奉校长谕:‘本人业经呈请教育部辞职,即日离校,在继任校长未到校以前,所有校务暂请农学院院长李德毅先生代理’等因。特此通告。

校长办公室二十一日”

当时学生大队至文理学院旧礼堂休息,遂讨论到郭校长辞职问题。全体学生表示郭氏不足长校,应推派代表晋京,呈请教部及监院,准郭辞职,另使贤能接替。又李德毅为郭氏私人,才德不孚众望,不足代理校务,亦在驱逐之列。而实际郭既离校,李亦不见,全校顿入停滞状态,人心动荡不安。学生曾推派代表,商请教授出维大计。而教授方面,虽爱护学生备至,而学校行政未便擅自干涉。于是学生复增派代表晋京,请教部速定大计,以维学业。一方请教授学生安心上课,一方由全体学生轮流值务,负责学校秩序,以防不逞之徒,从中捣乱。闻学生方面对教部一切妥善办法,均无成见。惟郭、李两氏及其私党严济宽、杨逸农等,则坚决反对返校,纵牺牲至最后一人,亦必坚持到底云。

在其他报道中,则将学生自行管理校务的这一阶段(1935.12.21—1935.12.28)的主要活动有所介绍,诚如另一则报道《学生勇于负责,秩序是以井然》所云:

本大学因校长辞职,负责无人。迄记者发稿时,教部尚未有明令到校。数日来校中秩序,全由全体同学轮流值班,督促校警,暂时维持,静候教部处置。学校行政方面,完全由原有学校职员继续办公。学生方面一心一德,精诚团结,对于各项服务,无不踊跃参加云。

在此期间学生的日常活动,该期《校刊》也多有记载,如学生自行组织纪念日的升旗仪式,为准备参加元旦军训检阅而照常参加军训教官组织的“军训预习”操演,甚至男、女同学的篮球队仍照常参加全市的篮球比赛,女子篮球队还“荣膺冠军”;说明在学生自行管理之下,确实“秩序是以井然”。这些学生主持的活动,均是通过学生自行选举产生的学生自治会来领导进行的,而施尔宜也正常行使学生自治会主席的职权,没有一处报道提及施、杨二生或其他人有被开除一事。如该刊的《本校统一纪念日,全体学生参加升旗仪式》的报道所载:本月二十三日为本校统一纪念日,原为例假,本不升旗。学生自治会以是日意义深切,召集大中全体男女同学,于七时照常举行升旗礼。因校中无人出面主持,临时由代表会公推代表会主席施尔宜君领导行礼。主席报告两点:(一)今天为本校第一次全体同学参加升旗礼,又值本校统一纪念日,所以可谓为本校真正统一纪念日,意义极为深长。(二)代表会决诚意接受并执行大会议案,望大家一心一德,精诚团结,坚持到底,以竟全功。

本校统一纪念日,全体学生参加升旗仪式

又连日升旗礼,因学校无人负责,均由代表会代表轮流领导云。

因此,可以肯定的是,至少12月28日之前,学校并无开除施尔宜、杨国华等举措;开除二生,其时间至少应该是在28日“校务会”依教育部令正式成立后(至于开除二生之事是浙大“校务会”所定的处理意见,还是“教育部”直接发布的命令,可以再行研究;现能够看到的官方提及此事的时间,是在1936年1月21日的校务会第十二次会议上,其“会议记录”明确记载:主席报告教育部来电后,校务会“议决:立即公布并照来电执行:1、施尔宜、杨国华两生除名;2、寒假期内,留校学生,一律离校”[6])。

所以,“驱郭运动”的起因,不是学生看到开除施尔宜、杨国华两位学生自治会领导的布告而引发的,而是另有原因,即是看到郭氏辞职的布告而引发的。至于何以单单一纸辞职布告就使得学潮演变为“驱郭运动”,其实原因也很简单,即主要是学生对郭任远长期积怨的结果,正好郭氏自己提出辞职,学生即借此彻底断绝郭任远重新长校的可能。笔者认为,其最初的起因,就是如此单纯。由于一年前,郭任远已经因与学生爆发冲突而向教育部辞职但被慰留而继续留任,所以学生惟恐郭任远“故伎重演”,如第一次“驱郭运动”那样“以退为进”,先辞职再接受慰留,所以此次遂坚决反对郭任远再担任校长。换言之,学生“苦秦久矣”,故借郭任远自己“布告”向教育部辞职之机而顺势发动“驱郭风潮”,大造舆论,表明心迹,以此彻底断绝郭任远重新长校的可能。

这些,在21日(或22日)学生最初看到郭任远辞职的布告后的反应(即“全体学生表示郭氏不足长校,应推派代表晋京,呈请教部及监院,准郭辞职,另简贤能接替”),以及随后于23日正式发布的“驱郭(任远)宣言”的表述,均能看出此意。尤其该“宣言”里的措辞,直接点明了此意,即“吾全体同学,所以于郭氏辞职之后,更明加驱逐者以此”:

驱郭(任远)宣言(节选)

……二十日晚,由全体大会之议决,赴京请愿。……讵知出发前夕,杭地军警,突围校舍,所有代表咸遭拘捕,当搜捕之时,校方人员,率领指挥,据来捕军警所云,系奉校长之命(有警士签名之证明文件)。……郭氏亦深知处置乖谬,电呈辞职。然郭氏固一反复小人,言辞无信。犹忆去年今日,因卢、王二同学与其党羽稍有龃龉,遽被开除,激起公愤,郭氏乃使狡辞职,阴则贿赂同党,假名挽留。驽马恋栈,迄今一载。殷鉴若此,思之寒心,吾全体同学,所以于郭氏辞职之后,更明加驱逐者以此。

“宣言”进而列举郭氏长校三年来的种种“劣迹”,以说明“驱郭”的合理性。当然,言辞之中,确实有过激之处:“计郭氏长校三年,罪恶昭彰,诸多劣迹,罄竹难书”;而所举事例,也会有道听途说之讹;此不赘述。“宣言”最后,则再次表明心迹:

吾全体同学,本均勤学勉行,故虽处此逆境,仍默默容忍,深冀郭氏幡然猛醒,痛改前愆,讵料其每况愈下,变本加厉,吾一千余纯洁学生,为本身之幸福计,为学校之未来计,为教育之前途计,乃毅然决然,团结一致,拒其长校。深望教育当局,体念难言之苦衷,并望全国爱护浙大之同胞,攘臂援助,则吾全体同学将感激无已矣!

此后发生的事情,即转化为各方为郭任远的去留问题的博弈。但从始至终,在学生方面而言,所谓“驱郭风潮”,主要诉求还是认为“郭氏不足长校”,希望“教部及监院,准郭辞职,另简贤能接替”;换言之,拒郭长校,更换校长,此即核心诉求,学生对此坚决不予妥协。故虽然郭任远短暂于1936年1月底销假复职,并于2月初新学期开始后主持了几次正常的“校务会议”[7],但终于大势已去,2月份,行政院第257次例会,决定免去郭任远的浙江大学校长职务,3月份,竺可桢先生被提名担任浙大校长并于4月到校视事。至此,此次“驱郭风潮”完全达到学生目的,也就基本结束。

四、结语

从该两份《校刊》(尤其是前一份学生自办《校刊》)所载材料以及对其的解读,我们可以对之前简单化的一些说法进一步细化或修正,并纠正长期以来的一些误解或以讹传讹之处。从以上所举例证来看,我们大致可以还原当时的情况,即21日学生回校后确实看到了“布告”,也由此布告而引发“驱郭风潮”;但该布告的内容,却不是开除施尔宜、杨国华两生,而仅仅是郭任远向教育部提出辞职以及对校务的安排(即委请李德毅负责校务)。学生由于对郭任远长期郁积的不满情绪,遂拒绝郭任远继续长校;再由于担心当局置之不理,仍如前次一样慰留使其再次复职,才以各种形式表达诉求,坚决拒郭长校,遂酿成“驱郭风潮”。而如果21日校方有开除施、杨两生之举,在学生自办的该期《校刊》中不可能不加以反映,“驱郭宣言”中也不可能不加以提及。

后来者的记述,之所以发生错误,笔者猜测,可能的一种原因,是由于后来回忆时,因距离事件发生时间已久,而恰好存在如下的两个巧合之处,遂引起记忆的叠加、混淆。一个巧合是浙大历史上发生过两次“驱郭运动”,二者前后相隔一年,但大致发生在同一时段,即1934年10月底和1935年12月底,而1934年10月底的第一次“驱郭运动”的起因恰恰为郭任远“布告”开除王善同、卢庆骏两生(后迫于学生等压力,收回成命)[8],这样,与后来开除施尔宜、杨国华两生之事,容易混淆;另一个巧合是本次事件中的关键因素“布告”,前后也有两份(即12月21日的郭氏辞职布告和1月21日的接教育部来电后校务会公布的开除施尔宜、杨国华两生的布告),虽然公布时间相差一个月,但正好又可能都是21日所公布,故也易产生混淆。由于存在这些巧合之处,可能会引起回忆中有不甚准确的地方。当然,也可能还有更复杂的原因。

所以,通过阅读此份学生自办的《校刊》,则当时的真实图景才可能呈现,而郭任远先生纵有诸多不是,但开除施、杨两生一事则非其所为,也应客观说明。本文的研究,也再次说明治史中充分掌握和细致研读第一手文献或材料的重要性。