从英雄之旅到尊长之旅

——以《我不是药神》为例看中国礼俗情感的类型表达

张 毅(北京电影学院,北京 100088)

在中国电影发展的一百多年中,除了满足大众消费需求,社会变革向下情感化的时代精神表达也在以类型电影这一方式参与了民族文化的历史构建,作为社会进步的脚步与痕迹为民族进步贡献自己的力量。面向大众电影人希望通过作品表达自己的文化思考、社会观念并进而唤醒和影响观众,因此不同于耳提面命的说教,电影必须以各种愉悦人心的方式、精妙的表达技巧以及深入人心的艺术形象来唤起观众的情感认同,才能产生好的传播效果。无论中国电影诞生之初的《庄子试妻》《劳工之爱情》《孤儿救祖记》这类反映社会现实的家庭伦理电影,还是新文化运动之后唤起民族觉醒的新文化电影,无一不是根植于中国历史文化土壤之中所盛开出的繁花。新中国成立之后的《柳堡的故事》《青春之歌》《战火中的青春》《牧马人》也都是在结合特定历史条件下用中国式的爱情故事来打动着观众的内心。

新千年以来,中国电影在类型方式本土化的道路上不断摸索,在坎坷中进步,到现在的繁荣与危机并存。其中最大的问题之一,就是华语类型片很难做到叫好又叫座。而令人欣慰的是,从《洗澡》(2001年)开始,到《天下无贼》(包括《甲方乙方》等其他冯氏贺岁片)、《功夫》(2004年,编剧之一为霍昕,北京籍)、《疯狂的石头》(2004年)、《人在囧途》(系列)、《让子弹飞》(2010年)、《中国合伙人》(2013年)、《亲爱的》(2014年)、《老炮儿》(2015年)、《相爱相亲》(2017年),再到《我不是药神》(后文简称为《药神》),中国电影在世俗层面(1)从近几年如《集结号》《湄公河行动》《绣春刀Ⅰ》等影片看来,本土类型化的成功经验也并非局限在世俗题材。的类型化表达上越发清晰且自觉地走出了自己的道路,渐渐做到了雅俗共赏,成功对话天下老少观众,并在《药神》这里达到一个里程碑。

在笔者看来,这一系列世俗题材作品的成功,就在于影片主创对当代中国礼俗社会有深切认知,并对中国人情感认同方式有着准确把握,进而用类型化的表述方式编织故事,甚至能够对一些类型惯例做出改变。这种自内而外,从观众深层认知习惯入手的编码准则自新千年起有了明确的萌芽,之后一路发展,逐渐成为一种系统性的剧作策略。换言之,即礼俗中国的情感认同成为在用类型方式讲述世俗大众故事的创作前提和着力点。

为了说明这种创作自觉,笔者的研究将首先用文本细读的方式,以《药神》为例来说明电影是如何把礼俗中国的情感认同方式编织进类型表述中的,并借用或者突破类型惯例,步步为营感动观众。学界目前都对其现实主义创作原则、熟练的类型手法、导演自身的作者性表达赞不绝口,甚至不惜为其定位一个影片亚类型(2)刘藩.《〈我不是药神〉:社会英雄类型片的中国经验》,《电影艺术》,2018年第5期,第63-66页。。而在笔者看来,上述这些舶来的艺术理论对于《药神》这部作品的肯定仅是锦上添花,并非精准。现实主义理论和类型经验这些舶来概念都是来自西方电影史的总结,其对中国本土电影发展的先验性有待检验,而对于成功在当下的《药神》而言,要紧的是弄清这部类型电影的编码方式,而不是先用一个新的概念或名词来概括一个新现象就能完成一次研究。

一、中国化的“英雄之旅”

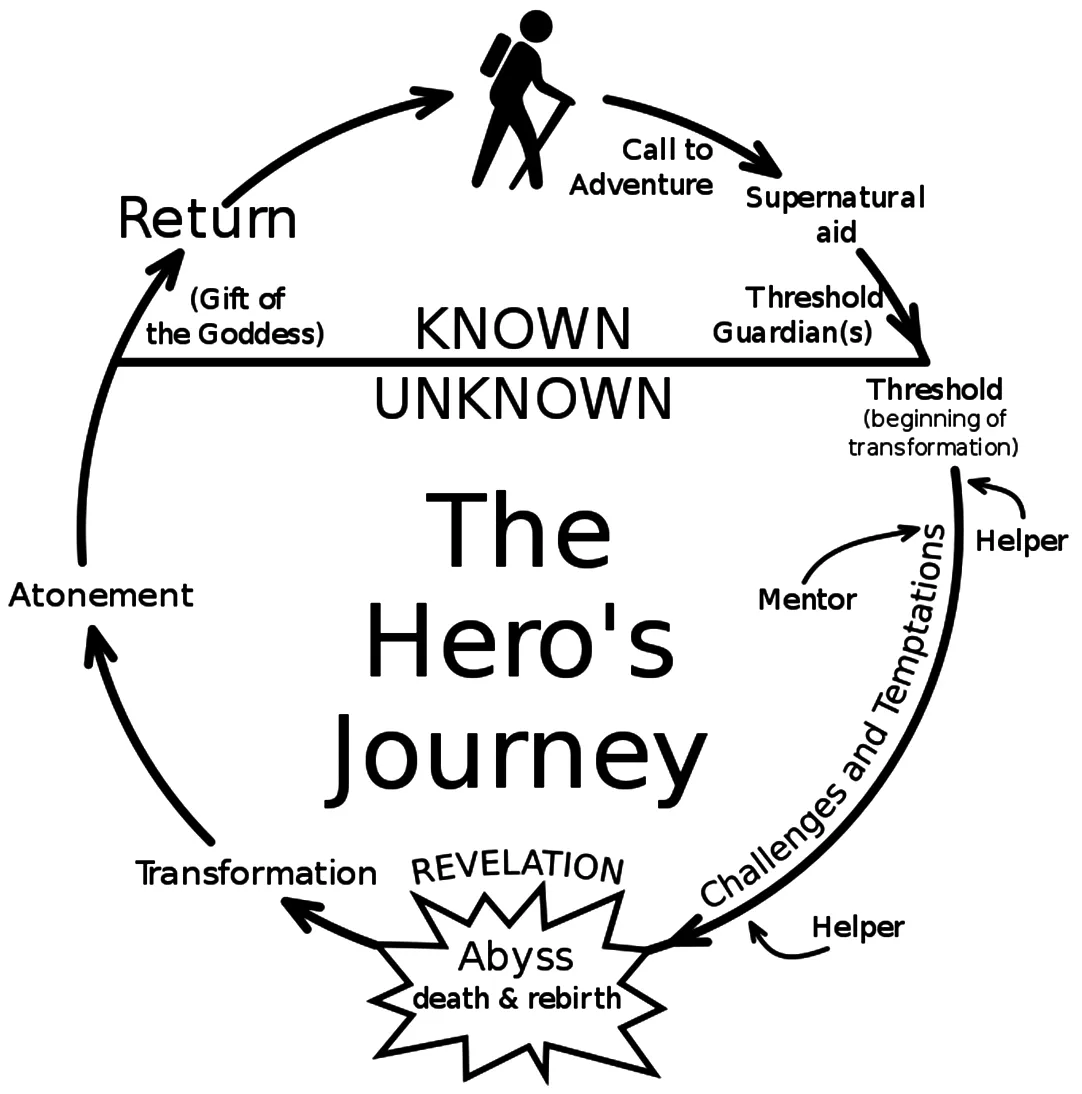

“英雄之旅”(3)详情可参见维基百科,访问链接:https://en.wikipedia.org/wiki/Hero%27s_journey,访问日期2018年11月11日。这一概念在西方叙事学研究中广为人知,并且作为类型电影的一种叙事方式广泛流传,不论是经典传世之作还是东施效颦之作,这一故事表述方式的确具有普遍的适用性,本文不再赘述这一研究成果的来历与详细内容,其精要内容如图1。

图1 The Hero's Journey(4)从近几年如《集结号》《湄公河行动》《绣春刀Ⅰ》等影片看来,本土类型化的成功经验也并非局限在世俗题材。

纵观《药神》全片,在每一个情节节点上,我们都能找到英雄之旅的结构模式。我们先看文本中节点符合之处。首先,吕受益的出现是对程勇踏上药神之旅的召唤(Call to Adventure);随后,是程勇的父亲病情恶化急需一笔天价手术费,为程勇踏上旅途加了一把不可抗拒的助力(Supernatural Aid);紧接着,程勇遭遇并摆平众多守门人(Threshold Guardians),比如一开始拒绝合作的印度药商,拼命抬高佣金的走私船工等;过关之后,药物到手的程勇和吕受益开始了挑战与诱惑并存的卖药之旅(Challenges and Temptations),一系列的帮手(Helper)如思慧、老牧师、黄毛出现,同时一系列对手或者对抗性力量也开始出现和发力,比如格列宁的中国法人代表,追查假药的警察以及假药贩子张长林。在这个挑战与诱惑并存的段落中,精神导师(Mentor)作为一种角色职能,并不是灌注在一个单一角色的身上,而是由卖药团队中的这些帮手分摊的,比如吕受益的坚持主动与隐忍以及身为人父之后的求生动力,思慧母亲形象的人伦道德力量,黄毛抢药分药的仁勇仗义,老牧师揭露张长林的义勇以及散伙饭时对程勇将心比心的理解等。之后,畏惧牢狱之灾而将生意转手给张长林以及遭遇众叛亲离的散伙火锅戏是启示段落(Revelation)的开始,该段落在吕受益病逝之后结束,程勇完成了英雄的重生(Death and Rebirth)和转变(Transformation),重私心的程勇变成了一心为病患大众的程勇;随后的赎罪(Atonement)段落更加明显,程勇从开始的成本价卖药,到冒着更大风险供应外省病友,并且在印度药停产之后依然从药店零售价回购垫钱供药,这一点在台词上表现得非常直接,思慧提醒程勇(其实是给观众带一个信息量)“这么做每单会亏几十万”,而程勇直接表明“就当我补偿他们的”;在最后,在病友一路相送的神赐之礼(Gift of Goddess)仪式上完成回归(Return)的程勇最后走完了英雄之旅,观众也在那一刻被成功感动。

可以看出,整部影片的剧本构成都提纲挈领地贯彻着英雄之旅的类型方法。问题是,如果我们仅仅按照英雄之旅模式将《药神》呈现出来,就会发现这种模式化的故事并没有足够的情感说服力,很容易变成一个直愣愣“洒狗血”的好人好事儿。所以影片实际上起作用的地方在于对该模式的中国化的本土改编,其依据正是礼俗社会情感认同方式——东方伦理秩序下的情感认同的类型化编码。

二、伦理秩序下的情感认同——尊长之旅

说到《药神》,就不得不提相同题材甚至故事模式也基本相同的《达拉斯买家俱乐部》,很多人都因为时间顺序上《达拉斯买家俱乐部》的靠前,就认为这是好莱坞经验的又一次成功改编,其实不然。《药神》实际上是一次东方伦理色彩下从为人子到为人父、从为一己之私到仁者爱人的尊长之旅,是一次做人的内在修炼;而《达拉斯买家俱乐部》实际上是基督教文化逻辑下从凡人到殉道的圣人之旅,是一次同环境对抗的外在超越,两者实际上是不同的故事。而根据上文所说对英雄之旅模式的中国化表达,其超越之处正在于对该模式关键情节锚点的中国化价值体系的建立与情感认同处理,让我们看看编剧们是怎么做的。

首先,在电影开场段落建立人物的时候,也是在吕受益作为召唤英雄的关键情节锚点之前,影片完成了三个塑造人物的戏剧任务:(1)给老爹喂饭而不厌其烦的孝顺儿子(敬老院段落);(2)贫穷又家暴的失败丈夫(药店及律所段落);(3)钟爱儿子且父子关系不错的慈父(澡堂及饭店段落)。这实际上是在一开场就给整个故事打上了一个东方伦理的调子。程勇虽然有心,但是不论在这三个伦理身份上的哪一个上,他都没有完全尽到应有的义务。作为儿子,他所选择的敬老院条件很差,且勉强能按期交费;作为丈夫,妻子对他完全鄙视,并且随时能够通过送儿子出国而剥夺他做父亲的权利;作为父亲,虽然父子关系和谐,但是连给儿子买260块的球鞋都面露难色。中国的伦理关系历来强调义务,转换成现代语汇即“有责任感的男人”,这在妻子怒斥程勇的时候点题得很明确。所以,英雄之旅的文化价值起点其实并非传统希腊神话中与不可抗拒之命运相抗争的英雄悲剧,而是一个彻头彻尾的伦理义务缺失的中国人的故事。影片一开始的戏剧性前提从表面看都是“没钱”,似乎是“有钱”就能解决的问题,而从整个故事进程中看,从开始的没钱,到卖药大把挣钱,再到最后大把撒钱买药救人,都是东方金钱观的体现。所谓不提倡个人主义,局部利益让位整体利益,伦理秩序中的尊长需要为族群付出,这一系列动作的逻辑都正如孟子所言“‘王!何必曰利!亦有仁义而已矣。’王曰:‘何以利吾国?’士大夫曰:‘何以利吾家?’士庶人曰:‘何以利吾身?’上下交征利,而国危矣”。(5)《孟子·梁惠王章句上》,详情可见维基文库:https://zh.wikisource.org/wiki/孟子/梁惠王上,访问日期:2018年11月11日。这与基督教文化所要求的严于律己、努力挣钱,然后用财力改变世界的价值观导向并不相干,程勇自始至终都没在想着以个人英雄主义对抗体制,其动作重心始终在散财救人上面。

在走私生意顺利挣到钱之后,程勇组织大家去思慧工作的夜总会搞团建,是“尊长”之旅的起点。在程勇用金钱力量维护了思慧的面子,让她能拒绝领班不再作为欲望对象,并且随后享受平等的尊严。在此时,程勇还只是一个团伙的头领,而头领的首要任务是守护团伙成员。“守护”是中西通用的政治文化概念,比如《权力的游戏》中每个势力的领袖官位名称都是某境守护,而国王是王国守护(Protector of the Realm),这只是头领对下属在契约精神上的体现,距离尊长还有价值判断和情感认同上的距离。在程勇随后准备“潜规则”思慧却撞见思慧女儿的时候,这一从守护者到东方伦理价值观和情感认同的尊长身份才转换和定序完成。程勇因思慧女儿的出现而得到了提示和警醒——思慧不是一个简单的色欲对象,她还是一个母亲,从而也唤醒了自己作为父亲和丈夫的身份认同(在思慧女儿出现之后,程勇和思慧的对话内容都围绕着思慧的女儿、孩子父亲和思慧平时怎么带女儿展开),因此色欲自然随之瓦解,程勇内心蒙羞,匆匆告退。所谓“仁,人心也”(6)这一点在纪录片《药神有功》中演员采访里有直接说明。,在中国文化的人际关系里,心的对象即人与人之间的互相照顾、关怀或者惦记。即所谓“他人有心,予忖度之”(7)《孟子·告子章句上》,详情可见维基文库:https://zh.wikisource.org/wiki/孟子/告子章句上,访问日期:2018年11月11日。“夫子言之,于我心有戚戚焉”(8)《诗·小雅·小旻之仕·巧言》,详情可见维基文库:https://zh.wikisource.org/wiki/诗/小雅,访问日期:2018年11月11日。。而心的动态,就是从一个人出发而到达另一个人,这种二人关系就是“仁”。在中国的历史发展中,这种二人关系模式也进一步社会伦理化为五伦观念:君臣(9)《孟子·梁惠王章句上》,详情可见维基文库:https://zh.wikisource.org/wiki/孟子/梁惠王上,访问日期:2018年11月11日。、父子、夫妇、兄弟、朋友。这种以二人关系为基础的“仁心”的设计,强调个体须被二人一对的关系扣住,二人之间才有“心意”,是“由吾之身,及人之身”的过程,并由“推己及人”的心去完成。程勇看到思慧的女儿,作为单亲父亲的他也自然体会到了思慧作为单亲母亲的不易。

这一东方伦理价值的过程就是这样随风潜入夜一般在每个英雄之旅的锚点之上或锚点之外不断发力,而给这一伦理情感敲定关键锚点的地方正是在张长林假药贩卖现场的群架段落。在众伙伴/导师出场并完成精神引导和价值规训后,群架正是影片情感认同构建的关键。换言之,这一西方的故事结构方式虽然在形式上是预定的,但是在这一给定空间上添加了满满的中国情感。导师们对程勇的东方价值判断召唤和礼俗情感认同作用自此第一次完成——老牧师揭露假药贩子的义勇在先,之前仗义抢药分药的黄毛顺理成章抢先出手,思慧落落大方地挥出江湖折凳,程勇在看到黄毛、思慧投身群架之后,随即带着吕受益也投身其中,一群人从利益相关的走私团伙成为义气相投的团队,“群架戏”实际起到了搭建一个准家庭伦理关系的作用,是团队的真正炼成。这种情义关系,在散伙饭的火锅宴上用一种“破”的方式得到强调。当程勇提出散伙的时候,吕受益、思慧、黄毛、老牧师同程勇实际上已经形成一个准家庭的伦理关系定序,吕受益于程勇好似兄弟,所以能理解程勇的私心却最不舍;黄毛于程勇形同父子(10)一个有趣的例子可以注释中国政治结构的伦理化。宋仁宗欲废郭皇后,大臣分为两派进言,反对废后的官员之一孔道辅说:“大臣之于帝后,犹子事父母也。父母不和,可以谏止,奈何顺父出母乎?”陈邦瞻,《宋史纪事本末·卷二十五》,1658年。,所以最不能忍受团队的解散而又一起被抛弃,反应也最猛烈;老牧师是家庭中的长辈,更多的是包容;而思慧的位置自不待言说。一个准家庭组织因为程勇的个人私心而被强行拆散,也正是家庭伦理情感力量开始明确唤醒程勇内心的开始(也是英雄重生段落的开始)。虽然在局面上程勇说的都是钱和个人利益,实际上的戏剧作用其实在于体现伦理情感的力量。比如黄毛在摔碎酒杯之前,一个有着主动请求被家庭抛弃的(因病逃家)孩子,再次感受到了被抛弃。到后来,形同兄弟的吕受益病逝让这种情感力量得到最大化,这个情节点虽然在英雄之旅的模式下,可以视为是导师的死亡带给英雄前进的力量,但是在影片体现出的伦理情感认同上,则是唤醒程勇作为一家之中顶梁柱的身份——尊长的伦理义务责任与为长之道的醒钟。(11)实际上散伙饭这一情节设计模式并非《我不是药神》独有。在《煎饼侠》中,大鹏因为钻石失而复得没了拍摄电影的财务压力,又因为自己误打误撞成了便利店勇斗歹徒的英雄而挽回了公众形象,因此彻底没有了拍摄自己电影的动力,也来了一出散伙饭,众人翻脸的时刻,也正是类似于家族兄弟姐妹之伦理情义被金钱名利拆散的时刻。

从这个意义上说,程勇最后选择赔钱走私印度药给病患,甚至还供药到外省,不是简单意义上的良心发现,而是自我身心在东方伦理秩序完成定序之后的规定性动作。在《大学》中,“修身”之前是“正心”“诚意”,之后才到齐家、治国、平天下。“心”这种精神形态,在二人关系中得到确定,从独善其身(12)这里的“身”虽然说是“独善”,而“善”也是有一个为善的对象作为前提的概念。到兼济天下,从最小的集体关系(二人格局)一步步扩展开来。站在这种立场,就自然有“君子贵人而贱己,先人而后己”(13)孔伋,《礼记·坊记》,详情见维基文库:https://zh.wikisource.org/wiki/礼记/坊记,访问日期2018年11月12日。。而尊长在群体中的威望,建立在自我献身于集体事业,尤其是领袖人物(比如家族中的家长),一定是处处替别人着想的“以德服人”,在人情的立场中完成“无私”的自我个体。因此,在影片最后的神之礼物仪式(Gift of Goddess),带着手铐坐在押运车中的程勇迎来的是类似于十里长街送总理的情感投射——东方伦理中的家族尊长自古如此。印度药供需社区成员们称呼程勇一声“勇哥”,情感的着力点正在“哥”这个尊长的称呼上。

三、礼俗中国情感认同的萌芽与发展

从这一视点我们如果往前回溯,可以发现一系列的中国电影作品中都会出现这样的创作自觉,这种趋势从点滴的萌芽开始,在电影市场中不断试错与迭代,也随着新兴市场的成熟与宽容而令人可喜地成为一种创作规律。

《洗澡》(2001年)以家庭伦理情感入手,用两对父子关系为情节线条(朱旭饰演的父亲身体欠佳最终病逝),来感叹城市现代化过程所拆散的不单单是一个澡堂,而是由五伦关系一轮轮扩展到的和谐社区关系即将被拆迁的城市化运动所打破。

《功夫》(2004年,编剧之一霍昕为北京籍)中最引人注目且被两岸观众普遍喜欢的角色恰好并非主角周仔,而是女配角包租婆,甚至在今日成为流行文化的固定符号。这个看似蛮横强势不讲理的女人,实际上是一个好人,也是一个尊长。面对欠了她三个月房租的一众租客,她虽然态度恶劣(嗓门大,限时供水),但是并没有赶人走。而在盲人琴师伤害前租客三人的时候,竟然打破誓言出手相救,之后还侠之大者为民除害直捣斧头帮老巢。

《人在囧途》(2010年)中虽然遵循着好莱坞公路喜剧片中“没头脑与不高兴”类型惯例,而与影片中两个角色之间强调的是在阶层差距如此之大的情况下,依然能形成一个互相体谅贵人轻己的“仁爱”关系,并且在最后以老板向家庭情感秩序的回归为终结。

《中国合伙人》(2013年)在故事的事业线上的确是一个三人从大学同学到辛苦创业,以及中间观念不和分道扬镳的历程。而情感线上,实际是兄弟三人“聚—散—聚”的情感认同过程——兄弟阋墙过程的一正一反,最后在美国的压力下兄弟既翕,共御外辱。

上述内容只是中国伦理价值和礼俗情感在中国电影类型本土化上的零星作用或部分结构作用,实际上代表作还有,这里不一一列举。这种规律的集中爆发是在《亲爱的》(2014年)和《老炮儿》(2015年)这两部作品中,这一创作规律都在影片整体立意和情节发展走向上起到了根本性的作用。其中《老炮儿》体现得比较清晰,整部影片的发展逻辑实际上是一个从“及人之幼”到“及人之老”,两代人价值观传递的过程,虽然用北京人打架为价值传递的动作载体显得更具商业魅力。整个故事的结构确定顺着人物的价值判断和情感发展就能理清。

《亲爱的》因为人物线索众多就相对复杂一些,但所遵循的礼俗中国情感认同规律并无二致。从观影直感上看,影片好像可以看成是上下两部,上半部发力推动情节的主角是田文军,而下半部的主角是李红琴,而实际上影片依然是一个有着强大中间事件(看似问题的解决)的三幕剧结构。这个三幕的结构依据正是家庭伦理关系的两次建立。第一次准伦理关系的建立,从田文军带鲁晓娟参加失孤团体开始,从单个家庭的失孤开始到众多失孤家庭的共情,从而联建成为一个大家庭(影片中都是一起活动),整个故事的格局从单个家庭扩展到社会层面。而第三幕的开始,正是失孤大家庭的一员田文军,对身兼人贩子和失孤母亲双重身份的李红琴的一次保护开始(李红琴看到在大街上跟失孤大家庭参与活动的田鹏鹏,急于“母子相见”而被众人围攻,田文军却挺身保护李红琴)。并在随后的一系列的情节内容如,田鹏鹏归家之后的对城市生活各种不适应,以及李红琴拼命争取杨吉芳的监护权,开始揭示影片主题——亲情就只等于血缘吗?从影片最后播放真实世界中的田文军带儿子回去看望李红琴的纪实视频段落可见,当今的中国大众,依然认同从家庭的一重伦理关系进而层层推进到伦理秩序,并以之结构整个社会的“天下一家、四海兄弟”的家庭层系组织社会。

四、中国电影的自主表达逻辑:现代化不等于西化

电影对中国来讲是一个舶来品,而舶来就意味至少两方面的冲击:第一个方面是技术手段,这个用钱在一定程度上可以解决,我们自己慢慢也能赶得上;第二个方面则是舶来媒介带来的全新表达逻辑,单纯地“买”或者照猫画虎的做法已经被历史验证并没有很好的效用,甚至完全失败,国际平台上的艺术成就并不能弥补国内民族市场的尴尬。

电影进入中国的历史,实际上也是自从炮舰叩关之后的中国国家现代化进程的一个缩影。然而中国的近代史和现代史都告诉我们,虽然西方在现代化进程中走在了前面,不论是经济层面的资本逻辑和契约精神,还是文化层面的外在超越之路,似乎都在向人们展示西洋玩意儿才是现代化的,但是事实上这是一个在一定历史阶段内能指与所指的狭隘表达甚至错乱——现代化并非就等于西化。在充分借鉴和参照的同时,我们必须找到自己的现代化道路和发展逻辑。

同理,电影也是如此,从中国电影史上来看,礼俗中国伦理秩序下的情感认同是植根于千百年来中国文化的最核心部分,伦理主题从中国电影史之初就具有重要意义,是中国电影的一种基本模式的形成和一个电影创作方向,深刻影响着迄今中国电影的发展。这就要求中国电影必须从本民族文化的特质出发,找到一种既能深入到民族生活和情感的内里,又能因而获得商业号召力的艺术模式。类型方法在表达逻辑层面有很强的兼容性,而方法和技巧只能负责既定内容的浅层表达,决定文本内容的深层原因和编码方式,还是民族市场自身的接受特性,而对于中国而言,虽然改革开放的40年让中国从乡土中国成为城乡中国(14)刘守英:《从“乡土中国”到“城乡中国”》,《中国乡村发现》,2016年第6期,第33-37页。,然而数千年的人文力量依然有非常强大的认知惯性,家本位虽然逐渐淡出经济活动,但其观念深植于社会结构和文化价值观念,每个中国人实际上都是一个五伦结构下扩大的家庭的成员,在熟人社会和人情社会的差序格局下和谐共存。这种社会文化观念并非市场层面的社会组织方式变动而能一下子完全颠覆,而且在很大程度上影响着经济结构的组成格局。

信息时代全球化的商业思维,是依靠资讯的便捷高效,更有能力照顾文化多样性而发展出能满足各种文化消费取向的文化产品序列,而非大工业时代规模化标准化的铲平主义。中华文化的传统在出发点上和西方文化就有分歧,我们首先要立足本土化,认清彼此,然后再做到有差异的多样的全球化。所以,电影文化的自觉上,我们首先需要有一个自主的主逻辑——中国人由古至今在文化认同和情感认同上比较稳定的规律,一些使国民在历经变革后仍保持其自身特殊认同的因素——礼俗社会的价值判断与情感认同。